Гемиэндопротезирование средней фасетки подтаранного сустава в комплексе лечения тарзальной коалиции: случай из практики

Автор: Скребцов В.В., Процко В.Г., Скребцов А.В., Тамоев С.К., Никитина В.К., Кузнецов В.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 4 (54), 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Тарзальная коалиция - состояние, которое характеризуется сращением костей заднего отдела стопы и наиболее часто клинически проявляется в подростковом периоде. Сращения костей заднего отдела стопы нарушают формирование нормального скелета стопы и приводят к ригидной деформации, выраженному болевому синдрому и снижению уровня активности пациентов. Результаты имеющихся тактик лечения неоднозначны, что обуславливает необходимость поиска новых методов решения данной проблемы.Цель исследования. Представлены среднесрочные результаты гемиэндопротезирования средней суставной фасетки пяточной кости оригинальной моделью импланта, выполненной из циркониевой керамики, у пациента с фиброзной коалицией между таранной и пяточной костями в комбинации с сопутствующими хирургическими техниками.Материалы и методы. Для оценки объективного состояния в пред- и послеоперационном периодах пациенту были выполнены рентгенография с нагрузкой, компьютерная мультиспиральная томография (МСКТ), магниторезонансная томография (МРТ), динамическая педобарография. Для оценки субъективного состояния пациента перед оперативным вмешательством и через 12 месяцев было выполнено анкетирование с помощью визуально аналоговой шкалы (ВАШ), AOFAS Ankle Hindfoot (AOFAS AH).Результаты. Согласно данным анкетирования определяется снижение интенсивности болевого синдрома, увеличение активности пациента. Показатель ВАШ до лечения составил 9 баллов, через 12 месяцев после проведенного лечения составил 1 балл. Показатели шкалы AOFAS AH до и после проведенного лечения были равны 21 и 90 баллам соответственно. На контрольных инструментальных исследованиях определяется корректное положение гемиэндопротеза, признаков нестабильности импланта не выявлено.Заключение. Краткосрочные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности гемиэндопротезирования в комбинации с подтаранным артроэрезом и пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы как метода лечения пациентов с тарзальной таранно-пяточной коалицией. Данная методика позволяет сохранить движения в подтаранном суставе и снизить выраженность болевого синдрома. Планируется дальнейшая работа по применению гемиэндопротезов средней суставной фасетки у пациентов с таранно-пяточными коалициями стопы.

Подтаранный сустав, тарзальная коалиция, плосковальгусная деформация, гемиэндопротезирование, керамический имплант

Короткий адрес: https://sciup.org/142240739

IDR: 142240739 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2023-4-76-85

Текст научной статьи Гемиэндопротезирование средней фасетки подтаранного сустава в комплексе лечения тарзальной коалиции: случай из практики

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Тарзальная коалиция представляет собой костное, фиброзное или хрящевое сращение двух или более костей предплюсны [1]. Наиболее распространенными являются пяточно-ладьевидная и таранно-пяточная коалиции, которые составляют до 90% всех сращений заднего отдела стопы [2]. Наиболее часто коалиции предплюсневых костей диагностируются у детей, однако первичные клинические проявления также встречаются во взрослом возрасте. Сращения костей предплюсны являются причинами возникновения ригидных плоско-вальгусных деформаций, выраженного болевого синдрома и ограничения активности пациента [3]. Основной тактикой лечения, как в детском, так и во взрослом возрасте принято считать хирургическое лечение. При этом основными методами хирургического лечения являются резекция зоны тарзальной коалиции или артродез пораженного сустава [4]. Резекция зоны поражённого участка сустава с пластикой аутотканями позволяет достичь удовлетворительных результатов, однако также отмечается достаточно высокий процент ревизионных оперативных вмешательств, вызванных рецидивом сращения [5].

Выполнение артродеза суставов стопы применяется в случае неудовлетворительных результатов резекции зоны тарзальной коалиции или в случае дегенеративных изменений поражённого сустава. У молодых людей данный метод лечения не является методом выбора ввиду высокого риска разрушения смежных суставов, вызванного увеличивающейся нагрузкой [6].

Общемировой тенденцией в травматологии и ортопедии является выполнение органосохраняющих оперативных вме- шательств, в частности, данный принцип актуален и в хирургии стопы и голеностопного сустава.

В данном клиническом наблюдении описаны результаты, насколько нам известно, впервые публикуемого в литературе гемиэндопротезирования средней суставной фасетки пяточной кости у пациента с тарзальной коалицией.

Цель статьи

Описать хирургическую технологию и среднесрочный результат оперативного лечения пациента с плоско-вальгусной деформации стопы на фоне таранно-пяточной коалиции методом гемиэндопротезирования средней суставной фасетки пяточной кости керамическим имплантом оригинальной модели.

Описание клинического случая

Пациент 24 лет обратился с жалобами на боль в среднем отделе правой стопы во время ходьбы и в покое после физической нагрузки.

Считает себя больным в течение длительного времени. Последние три года болевой синдром принял постоянный характер. В анамнезе травмы и боли в других суставах отрицает.

Предоперационное обследование

При осмотре выявлено уплощение внутреннего продольного свода, вальгусное отклонение пяточной кости правой стопы (рис.1 а, b).

а б

Рис.1 Внешний вид стоп: определяется уплощение внутреннего продольного свода, вальгусное отклонение пяточной кости правой стопы а) вид спереди b) вид сзади

Fig.1 Appearance of feet: Fig. 1 Appearance of the feet: flattening of the internal longitudinal arch and valgus deviation of the heel bone of the right foot are determined a) front view b) rear view

При пальпации отмечалась выраженная болезненность правой стопы в проекции подтаранного сустава и медиальной опоры таранной кости. Движения в сагиттальной плоскости в правом голеностопном суставе в полном объёме. Супинацион-но-пронационные движения правой стопы не определялись. Сосудистых и неврологических расстройств не выявлено. При тестировании пациента до операции по шкале AO FAS Ankle Hindfoot получен 21 балл, согласно ВАШ — 9 баллов[37].

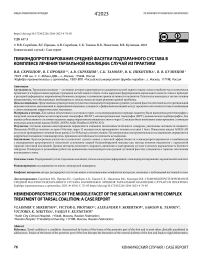

По данным компьютерной томографии, выявлена вальгусная деформация пяточной кости, фиброзное сращение таранной и пяточной костей в области sustentaculum tali (рис.2 а, b).

а б

Рис. 2 МСКТ сканы правого голеностопного сустава и стопы: фиброзная таранно-пяточная коалиция правой стопы a) фронтальная проекция b) аксиальная проекция

Fig. 2 MSCT scans of the right ankle and foot: fibrous talocalcaneal coalition of the right foot a) frontal projection b) axial projection

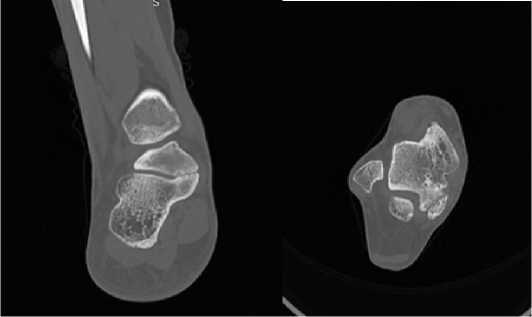

Результаты педобарографии перед проведенным лечением показали выраженные биомеханические нарушения правой стопы в процессе шага.

Разница между максимальным давлением заднего отдела левой и правой стоп составила 10,9% с большим давлением в правой стопе. Максимальное давление заднего отдела левой стопы составляло 259 кПа, для правой стопы данный показатель был равен 284 кПа. Время контакта заднего отдела правой стопы в процессе шага равнялось 0,52 сек (74%), что на 8% больше, чем в левой стопе. Для левой стопы данный показатель был равен 0,49 сек (66%).

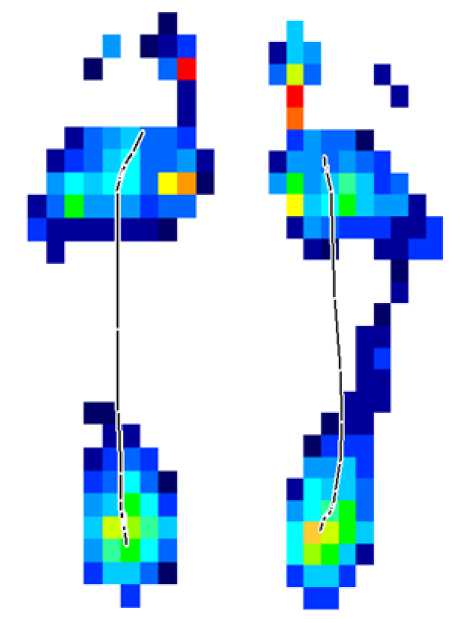

В среднем отделе правой стопы также определялось значительное увеличение максимального давления. Значения данного показателя равнялись 174 кПа, что на 134 кПа (335%) больше, чем в левой стопе, где пиковое давление было равно 40 кПа. При этом также отмечается значительное увеличение времени контакта среднего отдела правой стопы. Разница между временем контакта среднего отдела правой и левой стоп составила 16%, что также свидетельствует о значительном смещении вектора переката к наружному отделу стопы (рис.3).

Рис. 3 Результаты динамической педобарографии до лечения: определяется значительное увеличения площади контакта среднего отдела правой стопы. Индикатор коэффициента время/давление для правой стопы отображает наибольшее значение в заднем отделе стопы (красный индикатор)

Fig. 3 The results of dynamic pedobarography before treatment: a significant increase in the contact area of the middle part of the right foot is determined. The time/pressure ratio indicator for the right foot displays the highest value in the posterior part of the foot (red indicator)

В переднем отделе правой стопы наблюдается значительно меньшее давления под головками плюсневых костей, в сравнении с контралатеральной стопой, что особенно выраженно в её медиальном отделе. Максимальное давление под головкой 1 плюсневой кости правой стопы составило 164 кПа, что на 49,2 % меньше, чем на контралатеральной стопе, где максимальное давление было равно 323 кПа. Разница показателей при сравнении давления под головками 5 плюсневой кости составила 2,2 % и равнялась 184 кПа для левой стопы и 180 кПа для правой стопы.

При этом, в правой стопе определяется значительное увеличение максимального давления и времени контакта первого пальца. В правой стопе данные показали составили 246 кПа и 0,53 сек, что соответствовало 75 % всего периода опоры. Для левой стопы данные показатели составили 205 кПа и 0,24 сек.

Данные результаты позволяют сделать вывод о повышении максимального давления в заднем отделе правой стопы, нарушении физиологического переката с увеличением давления в среднем отделе и по наружному краю её переднего отдела. Увеличение давления и времени контакта 1 пальца правой стопы в предоперационном периоде нами определяются компенсаторными изменениями, направленными на стабилизацию медиальной колонны.

Вышеперечисленные изменения биомеханики правой стопы вызваны ограничением супинационно-пронационных движений в её заднем и переднем отделах (рис.4).

Нмсиммым>« давление [КрХг)1

122 243 ЭК 487 «В ТВ

а

Ммсиммьмм лев пение (КрЦО)

• 11? Ш ЗЮ 46? S83 ’ 7W б

Рис. 4 Графики динамической педобарографии до лечения: определяется высокое максимальное давление и увеличенное время контакта в среднем отделе правой стопы (коричневая диаграмма). Отмечается значительное увеличение времени контакта 1 пальца правой стопы (синяя диаграмма).

Более низкое максимальное давление в переднем отделе правой стопы (диаграммы зеленого, желтого, оранжевого, розового, фиолетового цветов).

-

а) левая стопа

-

b) правая стопа.

Fig. 4 Dynamic pedobarography charts before treatment: high maximum pressure and increased contact time in the midsection of the right foot are determined (brown diagram). There is a significant increase in the contact time of 1 toe of the right foot (blue diagram). Lower maximum pressure in the right forefoot (green, yellow, orange, pink, purple color charts).

-

a) left foot

-

b) right foot.

Предоперационное планирование

Пациенту был выставлен диагноз: плоско-вальгусная деформация правой стопы, таранно-пяточная коалиция правой стопы.

На первом этапе пациент прошел курсы консервативного противовоспалительного лечения, использовал индивидуальные ортопедические стельки. Однако эффект терапии имел кратковременный характер. Последние 6 мес. эффекта от консервативного лечения не наблюдалось.

Впоследствии пациент был вынужден резко ограничить свою двигательную активность и занятия спортом.

Для лечения тарзальной коалиции на фоне плоско-вальгусной деформации стопы нами был предложен способ лечения таранно-пяточной коалиции с использованием оригинальной модели керамического гемиэндопротеза средней суставной фасетки подтаранного сустава [7].

Гемиэндопротез выполнен из циркониевой оксидной керамики, стабилизированной иттрием, которая является биосовмести-мым и биоинертным материалом. Протез содержит суставную головку с гладкой суставной поверхностью и шершавую ножку. Пресс-фит фиксация происходит за счёт самозаклинивания ножки гемиэндопротеза в подготовленном по медиальному краю пяточной кости канале. Гладкая поверхность головки гемиэндопротеза обеспечивает скольжение её по соответствующей суставной поверхности таранной кости.

Методика оперативного вмешательства

При операции применяется спинальная анестезия. Положение на операционном столе — на спине. После медиальной артротомии подтаранного сустава выполняют резекцию зоны таранно-пяточной коалиции в области средней суставной фасетки. В опоре таранной кости при помощи направителя формируют вертикальный паз по форме и размерам ножки гемиэндопротеза. Затем в подготовленное ложе устанавливают керамический гемиэндопротез необходимого размера с бес-цементной пресс-фит фиксацией (рис.5). Следующим этапом выполняют подтаранный артроэрез и укрепление энтезиса задней большеберцовой мышцы или иную пластику связочного аппарата внутреннего отдела стопы. Клинически и с использованием электронно-оптического преобразователя проверяют объём движений подтаранного сустава, а также корректность расположения импланта. После туалета ран растворами антисептиков рассечённые мягкие ткани ушивают послойно.

В послеоперационном периоде иммобилизация голеностопного сустава осуществлялась задней гипсовой шиной в течение 6 недель. Пациенту рекомендована ходьба на костылях без осевой нагрузки весь период гипсовой иммобилизации. Пациент получал курс профилактической антикоагулянтной терапии: Ривароксабан 10мг 1 раза в сутки в течение 6 недель. После прекращения гипсовой иммобилизации назначена

ЛФК, дозированная нагрузка на правую нижнюю конечность. Контрольные осмотры проводились в срок 8 недель, 6 и 12 месяцев после операции.

Рис.5 Интраоперационный вид правой стопы после имплантации гемиэндопротеза средней суставной фасетки пяточной кости: протез стабилен, определяется конгруэнтность суставных поверхностей гемиэндопротеза и таранной кости

Fig. 5 Intraoperative view of the right foot after implantation of a hemiendoprosthesis of the middle articular facet of the calcaneus: the prosthesis is stable, the congruence of the articular surfaces of the hemiprosthesis and the talus is determined

Результаты

На контрольном осмотре через 12 месяцев после операции пациент ходит с полной опорой на правую нижнюю конечность, не хромает (рис.6 а, b).

а б

Рис. 6 Внешний вид правой стопы через 12 месяцев после операции: послеоперационные рубцы чистые, определяется физиологическое вальгусное положение пяточной кости, симптом подглядывающих пальцев отрицательный

-

а) вид спереди

-

b) вид сзади

Fig. 6 Appearance of the right foot 12 months after surgery: the postoperative scars are clean, the physiological valgus position of the heel bone is determined, the symptom «too many toes» is negative

-

a) front view

-

b) rear view

Пациент полностью вернулся к привычному для него образу жизни, возобновил занятия спортом. Отёк мягких тканей правой стопы не определяется. Послеоперационные рубцы состоятельные без признаков воспаления. Объём движений в правом голеностопном суставе полный, безболезненный. Объём супинационно-пронационных движений правой стопы 10°–0°–5°. Пальпация подтаранного сустава и опоры таранной кости безболезненная. Результат опросника AOFAS AH — 90 баллов, согласно шкалы ВАШ — 1 балл. Осевые взаимоотношения правого голеностопного сустава и правой стопы правильные.

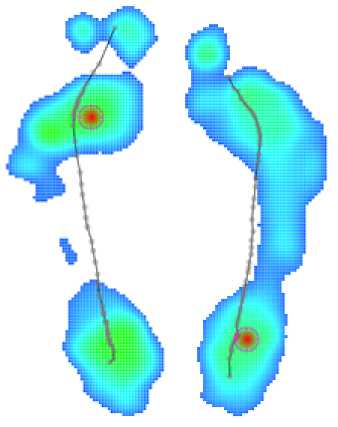

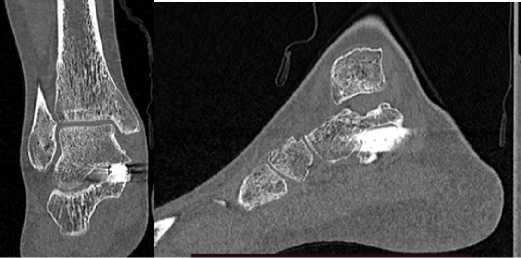

По данным компьютерной томографии признаков нестабильности гемиэндопротеза средней суставной фасетки пяточной кости не определяется (рис. 7 а, b).

а б

Рис. 7 МСКТ сканы правого голеностопного сустава и стопы через 1 год после операции: зоны лизиса вокруг гемиэндопротеза не определяется

-

а) фронтальная проекция

-

b) сагиттальная проекция

Fig. 7 MSCT scans of the right ankle and foot 1 year after surgery: rotation, lysis zone around the hemiprosthesis is not defined

-

a) frontal projection

-

b) sagittal projection

По данным рентгенографии выравнивание правой стопы правильное (рис. 8).

В послеоперационном периоде в прооперированной стопе отмечается установка физиологического паттерна шага (рис.9).

Результаты послеоперационной динамической педобарогра-фии спустя 12 месяцев позволяют сделать вывод о снижении максимального давления и времени контакта правой стопы. На момент контрольного осмотра разница между максимальным давлением заднего отдела правой и левой стопе составила 14 кПа (5,3 %) с большим максимальным давлением в правой стопе. Разница времени контакта заднего отдела правой стопы до и после проведенного лечения составила 22,8 %. При этом разница в послеоперационном периоде между двумя стопами составила 9,1%. Время контакта заднего отдела левой стопы составило 0,44 сек.

Рис. 8 Рентгенография правой стопы в боковой проекции через

1 год после операции: Выравнивание стопы удовлетворительное. Признаков нестабильности гемиэндопротеза не определяется Fig. 8 Lateral X-ray of the right foot 1 year after surgery: The alignment of the foot is satisfactory. There were no signs of instability of the hemiendoprosthesis

Рис. 9 Результаты динамической педобарографии через 12 месяцев после проведенного лечения: в правой и левой стопах отмечается симметричное распределение давления. Полученные данные отображают физиологичное распределение нагрузки в обеих стопах Fig. 9 Results of dynamic pedobarography 12 months after treatment: a symmetrical pressure distribution is noted in the right and left feet. The data obtained reflects the physiological distribution of load in both feet

В среднем отделе правой стопы отмечается снижение максимального давления, в сравнении с предоперационным периодом. В правой стопе максимальное давление составило 31 кПа, что на 82 % меньше, чем перед проведённым лечением и на 29,6 % меньше, чем на левой стопе, где максимальное давление составило 44 кПа.

В переднем отделе правой стопы отмечается восстановление физиологического распределения давления с увеличением максимального давления под головкой 1 плюсневой кости, которое составило 272 кПа, что на 39,7 % больше, чем в до-операционном периоде.

При этом отмечается равное пропульсивное время в правой и левой стопе 0,26 сек, что также характеризует восстановление физиологического переката в послеоперационной стопе и увеличение толчка в правой стопе.

Данные показатели отображают восстановление физиологического паттерна шага правой стопы и физиологического распределения нагрузки на правую стопу.

Обсуждение

Впервые явление тарзальной коалиции было описано в 1769 году Buffon, а в 1948 году Harris and Beath была доказана взаимосвязь между тарзальными коалициями и образованием ригидной плоско-вальгусной деформацией стопы [8].

Частота встречаемости сращений заднего отдела стопы составляет 1–2 % у всего населения, однако Nalaboff et all. привели другие данные, согласно которым частота коалиций костей предплюсны популяции может достигать 11,5% [9]. Наиболее часто клинические проявления данного состояния встречаются в подростковом периоде с 10 до 16 лет, когда происходит оссификация костей стопы [10]. Однако нередки случаи, когда первичные клинические проявления встречаются и у взрослых [11]. В 50% случаев наблюдаются двусторонние тарзальные коалиции, но только в 25% случаев они являются клинически значимыми [12]. Как фиброзные, так и костные сращения заднего отдела стопы возникают в результате нарушения дифференцировки и сегментации эмбриональной мезенхимальной ткани, при этом наблюдается аутосомно-доминантный тип наследования [13]. Ранее считалось, что точечная мутация Pro250Arg гена в фибробластах фактора роста 3 приводит к тарзальной коалиции, однако на сегодняшний день данная теория ставится под сомнение [14].

Наиболее частой локализацией таранно-пяточной коалиции является средняя суставная фасетка, однако также в литературе имеются данные о сращении передней и задних суставных фасеток, встречаемость которых значительно ниже [15].

Диагностический поиск от появления симптомов до постановки диагноза часто может составлять от 12 до 18 месяцев. Наиболее часто основными клиническими проявлениями является боль в проекции тарзальной коалиции, усиливающаяся во время физической нагрузки.

Значение движений в подтаранном суставе для нормальной кинематики сложно переоценить. Во время движения подтаранный сустав обеспечивает вращательные и скользящие движения таранной кости по отношению к пяточной. Благодаря подтаранному суставу в стопе происходит передача вертикальной нагрузки с костей голени в горизонтальную плоскость стопы. Движения в подтаранном суставе позволяют одновременно увеличить амортизирующие свойства стопы и снизить энергетическое потребление для выполнения шага во время пропульсивной фазы [16].

При сращении костей предплюсны происходит перегрузка наружного отдела стопы за счет ограничения пронационно-супинационных движений [17]. Таранно-пяточная и другие тарзальные коалиции нарушают движения в подтаранном суставе, что приводит к увеличению движений в смежных суставах стопы во фронтальной плоскости, в том числе за счет растяжения бокового связочного комплекса голеностопного сустава [2]. Также при данной патологии наблюдается увеличение давления в среднем отделе стопы [18].

Консервативные методы лечения включают поддержку сводов стопы, приём противовоспалительных препаратов, иммобилизацию гипсовой повязкой [19]. Однако консервативная терапия не решает причину возникновения боли и деформации, показывает низкую эффективность лечения, а также высокую частоту рецидива болевых ощущений. На сегодняшний день она не рекомендуется как метод выбора лечения [20,21]. При сравнении групп пациентов, которым было проведено консервативное и хирургическое лечение, результаты консервативного лечения были значимо хуже [22].

Хирургическое лечение является основным методом лечения тарзальных коалиций. Исторически методом выбора при тарзальных коалициях являлся артродез пораженных суставов [23]. Однако, артродез подтаранного сустава приводит к перегрузке смежных суставов и преждевременным дегенеративным изменениям в них [24]. Таким образом, ввиду значимости движений в подтаранном суставе в процессе шага, данная хирургическая методика не выполняется в качестве операции выбора при таранно-пяточных коалициях и более биомеханически обоснованными являются хирургические техники, направленные на сохранение движений в суставах заднего отдела стопы.

В настоящее время наиболее часто выполняется резекция зоны тарзальной коалиции с или без применения интерпо-нирующих тканей. Для профилактики рецидива образования костного сращения применяется большое количество ауто- и аллотрансплантатов. Первые результаты применения интерпонирующего трансплантата были опубликованы в 1987 году. Использование свободной жировой ткани позволили достичь удовлетворительных результатов спустя 42 месяца [25]. В последующем были использованы и другие ауто- и аллотрансплантаты [26]. Результаты более поздних исследований показали, что при использовании жировой ткани или широкой фасции бедра, послеоперационные результаты не отличаются от результатов без использования данных аутотрансплантатов. Однако использование длинного сгибателя первого пальца в качестве интерпонирующей ткани позволило достичь лучших результатов согласно шкалам AOFAS и ВАШ [27,37]. Тем не менее, также имеются данные о достаточно высокой частоте ревизионных оперативных вмешательств после лечения с использованием аутотрансплантатов [28]. Таким образом, нет однозначного мнения о преимуществе того или иного ауто- или аллоинтерпонента и необходимости их применения в целом. Количество публикаций, освещающих вопрос использования интерпонирующих тканей, ограничено.

Часто, как фиброзные, так и костные сращения костей предплюсны обуславливают развитие ригидной плоско-вальгусной деформации и требуют выполнения сопутствующих хирургических техник, направленных на коррекцию деформации [29]. Совместно с резекцией тарзальной коалиции также могут выполняться сопутствующие хирургические техники, такие как: подтаранный артроэрез, медиализирующая остеотомия пяточной кости, операции Эванса, Киднера.

Применение подтаранного импланта при плоско-вальгусной деформации у взрослых при эластичных деформациях стопы является общепринятой тактикой лечения [30,38]. Однако, несмотря на то что ригидная или вторичная плоско-вальгусная деформация является противопоказанием для операции подтаранного артроэреза, использование данной методики в сочетании с резекцией зоны коалиции позволяет восстановить движения в подтаранном суставе и выполнить коррекцию деформации стопы при данной патологии [31]. Считается, что операция подтаранного артроэреза является успешной при поражении суставной фасетки подтаранного сустава менее 50%. Поражение суставной поверхности более чем на 50% является показанием для выполнения подтаранного артродеза, однако данный критерий был установлен произвольно [32]. Более поздние исследования не показали клинически значимой разницы между результатами лечения при поражении подтаранного сустава более или менее 50% [33]. Комбинация оперативных техник, направленных на резекцию зоны тарзальной коалиции и подтаранного артроэреза, показывают лучшие результаты, чем изолированная резекция зоны тарзальной коалиции [34].

Несмотря на восстановление движений в подтаранном суставе после резекции тарзальной коалиции, отмечается прогрессирование остеоартрита подтаранного сустава. [35]. В литературе нет данных о тенденции прогрессирования остеоартрита подтаранного сустава и количество публикаций, освещающих данную проблему ограничено [33]. Также нами не было найдено публикаций, которые оценивают результаты лечения пациентов с тарзальными коалициями в случае первичного артродеза подтаранного сустава или резекции тарзальной коалиции с сохранением движений в подтаранном суставе. Несмотря на это, в долгосрочном наблюдении пациентов, согласно Khoshbin A. et al., в 85% случаев не требовались ревизионные оперативные вмешательства при удовлетворительных клинических результатах и сохранении движений в подтаранном суставе [35].

Публикации последних лет говорят об удовлетворительных результатах артроскопического метода резекции зоны тарзальной коалиции, и этот метод считается перспективным направлением лечения данной патологии [36]. Однако количество публикаций ограничено, и требуется анализ отсроченных результатов.

Таким образом, лечение тарзальных коалиций у взрослых является сложной задачей и для опытного хирурга. Решение вопроса требует значительно более комплексного подхода, который будет учитывать, как возможный рецидив тарзальной коалиции, так и коррекцию сопутствующей деформации заднего отдела стопы.

Заключение

Результаты гемиэндопротезирования средней суставной фасетки имплантом оригинальной модели из циркониевой керамики позволяет сделать вывод о положительной клинической динамике в краткосрочном наблюдении. Гемиэндопротезирование средней суставной фасетки пяточной кости позволяет сохранить движения в подтаранном суставе и предотвратить рецидив тарзальной коалиции. Сочетание данной методики с подтаранным артроэрезом и пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы обеспечивает устойчивое выравнивание положения стопы, а также предотвращает образование рецидива и снижает выраженность болевого синдрома. Нами будет проводиться дальнейшее наблюдение и анализ проводимого лечения для подтверждения эффективности гемиэндопротезирования средней суставной фасетки пяточной кости в сочетании со сторонними хирургическими техниками при ригидных плоско-вальгусных деформациях стоп, вызванных тараннопяточными тарзальными коалициями.

Список литературы Гемиэндопротезирование средней фасетки подтаранного сустава в комплексе лечения тарзальной коалиции: случай из практики

- Soni J.F., Valenza W., Matsunaga C. Tarsal coalition // Current Opinion in Pediatrics. Lippincott Williams and Wilkins, 2020. Vol. 32, № 1. P. 93–99. doi: 10.1097/MOP.0000000000000858

- Moharamzadeh D., De Pellegrin M. Surgical Treatment of Calcaneonavicular and Talocalcaneal Coalitions // Foot Ankle Clin. 2021. Vol. 26, № 4. P. 873–901. doi: 10.1016/j.fcl.2021.07.011

- Klammer G., Espinosa N., Iselin L.D. Coalitions of the Tarsal Bones // Foot Ankle Clin. 2018. Vol. 23, № 3. P. 435–449. doi: 10.1016/j.fcl.2018.04.011

- Polt M. et al. Outcomes of surgical management for tarsal coalitions: a systematic review // Arch Orthop Trauma Surg. 2023. Vol. 143, № 12. P. 6993–7008.

- Bemenderfer T.B. et al. Long-term Outcomes of Coalition Resection in Adult Tarsal Coalition // Foot Ankle Orthop. SAGE Publications Inc, 2020. Vol. 5, № 4. P. 2473011420S00122. doi: 10.1007/s00402-023-04982-z

- Catanzano A.A.J. et al. Decision-Making and Management of Tarsal Coalition in the Young Adult Patient: A Critical Analysis Review // JBJS Rev. 2023. Vol. 11, № 6. doi: 10.2106/JBJS.RVW.23.00021

- Патент N 2794325 Российская Федерация, МПК A61B 17/56 (2006.01) A61F 2/42 (2006.01). Способ лечения таранно-пяточной коалиции с использованием керамического гемиэндопротеза средней суставной фасетки подтаранного сустава: N 2022110563: заявл. 19.04.2022: опубл. 17.04.2023 / Процко В.Г., Скребцов В.В. Бюл. № 11 [Patent N 2794325 Russian Federation, MPK A61B 17/56 (2006.01) A61F 2/42 (2006.01). Sposob lecheniya taranno-pyatochnoj koalicii s ispol’zovaniem keramicheskogo gemiendoproteza srednej sustavnoj fasetki podtarannogo sustava [Method for treating talocalcaneal coalition using a ceramic hemiendoprosthesis of the middle articular facet of the subtalar joint]: N 2022110563: Declared 19.04.2022: Published 17.04.2023 / Protsko V.G., Skrebtsov V.V. Bulletin No 11. (In Russian).]

- Harris R.I., Beath T. Etiology of peroneal spastic flat foot. // J Bone Joint Surg Br. 1948. Vol. 30B 4. P. 624–634.

- Nalaboff K., Schweitzer M. MRI of tarsal coalition: Frequency, distribution, and innovative signs // Bull NYU Hosp Jt Dis. 2008. Vol. 66. P. 14–21.

- Zhou B., Tang K., Hardy M. Talocalcaneal coalition combined with flatfoot in children: diagnosis and treatment: a review // J Orthop Surg Res. 2014. Vol. 9. P. 129. doi: 10.1186/s13018-014-0129-9

- Jackson T.J. et al. Incidence of Symptomatic Pediatric Tarsal Coalition in Olmsted County: A Population-Based Study // JBJS. 2021. Vol. 103, № 2. doi: 10.2106/JBJS.20.00707

- Murphy J.S., Mubarak S.J. Talocalcaneal Coalitions // Foot Ankle Clin. 2015. Vol. 20, № 4. P. 681–691. doi: 10.1016/j.fcl.2015.07.009

- Damiano J. Diagnostic d’une douleur du pied chez l’adulte // Revue du Rhumatisme Monographies. 2014. Vol. 81.

- Graham Jr. J.M. et al. Syndrome of coronal craniosynostosis with brachydactyly and carpal/tarsal coalition due to Pro250Arg mutation in FGFR3 gene // Am J Med Genet. John Wiley & Sons, Ltd, 1998. Vol. 77, № 4. P. 322–329. doi: 10.1002/(sici)1096-8628(19980526)77:4<322::aidajmg14-3.0.co;2-k

- Staser J., Karmazyn B., Lubicky J. Radiographic diagnosis of posterior facet talocalcaneal coalition // Pediatr Radiol. 2007. Vol. 37, № 1. P. 79–81. doi: 10.1007/s00247-006-0335-7

- Bartoníček J., Rammelt S., Naňka O. Anatomy of the Subtalar Joint // Foot Ankle Clin. 2018. Vol. 23, № 3. P. 315–340. doi: 10.1016/j.fcl.2018.04.001

- Lyon R., Liu X., Cho S.-J. Effects of Tarsal Coalition Resection on Dynamic Plantar Pressures and Electromyography of Lower Extremity Muscles // J Foot Ankle Surg. 2005. Vol. 44. P. 252–258. doi: 10.1053/j.jfas.2005.04.003

- Hetsroni I. et al. Walking and Running Plantar Pressure Analysis before and after Resection of Tarsal Coalition // Foot Ankle Int. SAGE Publications Inc, 2007. Vol. 28, № 5. P. 575–580. doi: 10.3113/FAI.2007.0575

- Hayashi K., Kumai T., Tanaka Y. Endoscopic resection of a talocalcaneal coalition using a posteromedial approach // Arthrosc Tech. Elsevier, 2014. Vol. 3, № 1. doi: 10.1016/j.eats.2013.08.005

- Thorpe S.W., Wukich D.K. Tarsal Coalitions in the Adult Population: Does Treatment Differ from the Adolescent? // Foot Ankle Clin. 2012. Vol. 17, № 2. P. 195–204. doi: 10.1016/j.fcl.2012.03.004

- Dermanis A.A. et al. Talocalcaneal Coalition Resection in the Adult Population: A Systematic Review // Cureus. Cureus, Inc., 2022. Vol. 14, № 10. P. e30581. doi: 10.7759/cureus.30581

- Saxena A., Erickson S. Tarsal coalitions: Activity levels with and without surgery // J Am Podiatr Med Assoc. 2003. Vol. 93. P. 259–263. doi: 10.7547/87507315-93-4-259

- Gonzalez P., Kumar S.J. Calcaneonavicular coalition treated by resection and interposition of the extensor digitorum brevis muscle. // JBJS. 1990. Vol. 72, № 1.

- Saltzman C.L. et al. Triple Arthrodesis: Twenty-five and Fortyfour- Year Average Follow-up of the Same Patients* // JBJS. 1999. Vol. 81, № 10.

- Olney B.W., Asher M.A. Excision of symptomatic coalition of the middle facet of the talocalcaneal joint. // JBJS. 1987. Vol. 69, № 4.

- Banerjee S. et al. Arthroscopic Subtalar Arthrodesis as a Treatment Strategy for Subtalar Arthritis: A Systematic Review // The Journal of Foot and Ankle Surgery. Elsevier, 2021. Vol. 60, № 5. P. 1023–1028. doi: 10.1053/j.jfas.2021.04.006

- Kothari A., Masquijo J. Surgical treatment of tarsal coalitions in children and adolescents // EFORT Open Rev. British Editorial Society of Bone and Joint Surgery, 2020. Vol. 5, № 2. P. 80–89. doi: 10.1302/2058-5241.5.180106

- Bemenderfer T. et al. Long-term Outcomes of Coalition Resection in Adult Tarsal Coalition // Foot Ankle Orthop. 2020. Vol. 5. P. 2473011420S0012.

- Park J.J. et al. Racial differences in prevalence and anatomical distribution of tarsal coalition // Sci Rep. 2022. Vol. 12, № 1. P. 21567. doi: 10.1038/s41598-022-26049-6

- Bernasconi A., Lintz F., Sadile F. The role of arthroereisis of the subtalar joint for flatfoot in children and adults // EFORT Open Rev. 2017. Vol. 2. P. 438–446. doi: 10.1302/2058-5241.2.170009

- Abbara-Czardybon M. et al. Möglichkeiten und Grenzen der subtalaren Arthrorise im Kindesalter // Orthopade. 2013. Vol. 42, № 1. P. 12–19.

- Scranton P.E.J. Treatment of symptomatic talocalcaneal coalition. // JBJS. 1987. Vol. 69, № 4.

- Yildiz K.I. et al. Functional and Radiological Outcomes After Tarsal Coalition Resections: A Minimum 5-Year Follow-Up // The Journal of Foot and Ankle Surgery. Elsevier, 2019. Vol. 58, № 6. P. 1223–1228. doi: 10.1053/j.jfas.2018.12.040

- Giannini S. et al. Operative Treatment of Flatfoot With Talocalcaneal Coalition // Clin Orthop Relat Res. 2003. Vol. 411. doi: 10.1097/01.blo.0000069897.31220.7a

- Khoshbin A. et al. Reoperations After Tarsal Coalition Resection: A Population-Based Study // The Journal of Foot and Ankle Surgery. Elsevier, 2015. Vol. 54, № 3. P. 306–310. doi: 10.1053/j.jfas.2014.04.027

- King A., Parsons S. Endoscopic Resection of Tarsal Coalitions // Foot and Ankle Clinics. W.B. Saunders, 2020. Vol. 25, № 3. P. 493–503. doi: 10.1016/j.fcl.2020.05.009

- Мо Ц., Ригин Н.В., Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю. анкеты и шкалы для оценки состояния стопы и голеностопного сустава. Кафедра травматологии и ортопедии. 2016;4 (20):5-11 [Mo Ts., Rigin N.V., Bobrov D.S., Slinyakov L.Yu. ankety i shkaly dlya otsenki sostoyaniya stopy i golenostopnogo sustava. Kafedra travmatologii i ortopedii. 2016;4 (20):5-11]

- Бобров Д.С., Артёмов К.Д. эндопротезирование голеностопного сустава: особенности и исходы вмешательства (обзор литературы). Кафедра травматологии и ортопедии. 2021;2 (44):30-40. [Bobrov D.S., Artemov K.D. endoprotezirovanie golenostopnogo sustava: osobennosti i iskhody vmeshatel’stva (obzor literatury). Kafedra travmatologii i ortopedii. 2021;2 (44):30-40.]