Гемодинамика в скелетных мышцах и температурная реакция после повреждения спинного мозга (экспериментальное исследование)

Автор: Кубрак Н.В., Кононович Н.А.

Статья в выпуске: 2 т.246, 2021 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилось изучение динамики кровообращения в мышцах дистальных сегментов тазовых конечностей и температурной реакции после контузионной травмы спинного мозга у мелких лабораторных животных. Самкам крыс линии Wistar (n = 24) в возрасте 8-10 месяцев моделировали контузионную травму спинного мозга средней степени тяжести на уровне ТhIX. На симметричных участках тела изучали динамику кровообращения в мышцах правой и левой голени, а также локальную температурную реакцию. Оценивали изменения общей температуры тела и частоту сердечных сокращений. Продолжительность эксперимента составила 90 суток. Выявили признаки изменения сердечного ритма в сторону его снижения; на всем протяжении эксперимента регистрировали нарушение процессов терморегуляции в виде выраженной гипертермии; кровообращение в мышцах голеней через 1 месяц опыта протекало по гипокинетическому типу, которое в последующем сменялось гипертонусом, как крупных, так и мелких артерий. В данном эксперименте нарушения венозного оттока не наблюдали. Локально изменения температурной реакции и функциональных свойств сосудов были более выражены на левой конечности.

Спинной мозг, повреждение, скелетные мышцы, гемодинамика, терморегуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/142229522

IDR: 142229522 | УДК: 611.73:612.13:612.55:612.83-001-092.9 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-246-2-112-117

Текст научной статьи Гемодинамика в скелетных мышцах и температурная реакция после повреждения спинного мозга (экспериментальное исследование)

В настоящее время поиск диагностических, хирургических и терапевтических подходов к прогнозированию течения, а также способов устранения последствий врожденных патологических состояний, либо травматических повреждений позвоночника и, в частности, спинного мозга (ТСМ) сохраняет высокую актуальность, как в практической медицине, так и в ветеринарии [1, 2, 6, 9]. Решение возникающих проблем обычно направлено на восстановление нарушенных, либо полностью утраченных произвольных движений, нарушенной функции тазовых органов и сердечно-сосудистой системы, значительно реже – дисфункции пищеварительной системы. Чаще всего повреждение спинного мозга не приводит к отчетливому патофизиологическому профилю; дефициты и изменения варьируют в зависимости от уровня и степени травмы [4, 8, 13].

Принято считать, что при полном перерыве спинного мозга на высоком уровне, наряду с прочими патологическими состояниями, происходят серьезные нарушения кровообращения тканей и органов, изменяется терморегуляция [10, 11]. Однако вазомоторные расстройства ниже уровня травмы наблюдаются даже при частичной потере двигательных и сенсорных функций [12]. Они являются одной из причин возникновения такого осложнения как пролежни, лечение которых часто не позволяет добиться желаемого результата [7].

Очевидно, что изучение особенностей течения изменений и патологических процессов, формирующихся в ответ на ТСМ, имеет как клиническое, так и фун- даментальное значение. При этом многие вопросы возможно решить путем экспериментального моделирования in vivo на мелких лабораторных и крупных животных [3, 5].

Цель исследования: изучить динамику кровообращения в мышцах дистальных сегментов тазовых конечностей и температурную реакцию после контузионной травмы спинного мозга у мелких лабораторных животных.

Материал и методы исследований. Выполнены эксперименты на 24 самках крыс линии Wistar в возрасте от 8 до 10 месяцев, с массой тела 270-320 г. Животные содержались в индивидуальных клетках (по одной особи в каждой клетке). Рацион включал стандартные корма и чистую питьевую воду без ограничений.

Во всех случаях, в условиях операционной, наркотизированным животным моделировали контузионную травму спинного мозга средней степени тяжести. Для этого после продольного разреза мягких тканей выполняли ляминэктомию на уровне Тh IX . Осуществляли жесткую фиксацию позвоночника за остистые отростки позвонков Тh VIII и Тh Х . Травму спинного мозга проводили цилиндрическим грузом (диаметр 1,8 мм, масса 10 г), свободно падающим с высоты 25 мм. После этого на мягкие ткани накладывали узловые швы.

Для достижения цели у животных перед оперативным вмешательством, а также через 5, 15, 30, 60 и 90 суток эксперимента изучали температурную реакцию тканей и особенности кровообращения на симметричных участках дистальных сег- ментов тазовых конечностей (с латеральной поверхности голеней, в области брюшка передней большеберцовой мышцы).

Дополнительно в эти же периоды регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), общую температуру тела (Тобщ, °С). Показатель ЧСС (ЭКГ исследование), температурную реакцию и функциональное состояние сосудов регистрировали с использованием реографа-полианализатора РГПА-6/12 «РЕАН-ПОЛИ» (НПКФ «МЕДИКОМ-МТД», Россия) и входящих в комплект принадлежностей. Электроды для снятия ЭКГ-потенциалов устанавливали во втором стандартном отведении. Температуру покровных тканей регистрировали непрерывно в течение трех минут с помощью контактного температурного датчика ДТ-3. Для оценки кровообращения в тканях применяли метод фотоплетизмографии (ФПГ). Исследование выполняли в течение 60 секунд датчиком ФПГ-2. Вязкоупругие свойства артерий крупного, среднего и мелкого калибра оценивали по степени изменения максимальной скорости быстрого кровенаполнения (МСБКН, Ом/с) и средней скорости медленного кровенаполнения (ССМКН, Ом/с). Для изучения особенностей венозного оттока анализировали изменение индекса венозного оттока (ИВО, %). Общую температуру тела измеряли при помощи электронного термометра DT-622 в течение 1 минуты.

Исследования проводили в утренние часы. В качестве нормальных использовали количественные значения, полученные от экспериментальных животных перед оперативным вмешательством и при обследовании 15 интактных животных аналогичного возраста при однотипных условиях содержания.

Полученные количественные данные подвергали статистической обработке с использованием программы AtteStat 13.1 (Россия). Для каждого анализируемого параметра определяли средние значения (М) и стандартное отклонение (SD). Достоверность различий оценивали с помощью критерия Вилкоксона. Различия показателей считали достоверными при р<0,05.

Эксперименты выполнены в соответствии с требованиями «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей».

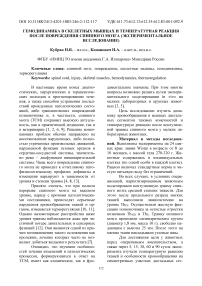

Результат исследований. При анализе результатов обследования экспериментальных животных до начала опыта и интактных животных были получены следующие средние значения изучаемых параметров: ЧСС – 284,58±1,32 уд/мин; Тобщ - 33,36±0,73 °С. При оценке показателей, характеризующих локальную температурную реакцию и сосудистый ответ, не выявили достоверных отличий между симметричными участками на правой и левой половине тела. В связи с этим, для них были определены общие средние значения показателей: tлев (локально голень левая) и tпр (локально голень правая) – 28,38±1,58 °С; МСБКН - 1,58±0,33 Ом/с, ССМКН - 0,89±0,43 Ом/с, ИВО - 57,57±19,14 %.

Через 5 суток после моделирования контузионной травмы спинного мозга определили снижение ЧСС по отношению к дооперационному уровню. В периоды 15, 30 и 60 суток эксперимента его значения достоверно от исходных данных не отличались. К 90 суткам вновь было зарегистрировано значимое уменьшение данного показателя (Таблица 1).

Таблица 1 – Динамика ЧСС, (M±s)

|

Параметр |

Этапы эксперимента |

|||||

|

до операции |

5 суток |

15 суток |

30 суток |

60 суток |

90 суток |

|

|

ЧСС (уд/мин) |

284,28 ±57,42 |

223,28 ±37,56 |

240,28 ±28,33 |

270,28 ±27,98 |

224,28 ±57,42 |

188,25 ±13,98 |

|

Достоверность различий в сравнении с дооперацион-ным периодом (р=) |

0,04 |

0,11 |

0,44 |

0,08 |

0,01 |

|

Анализ динамики общей температуры тела показал достоверное увеличение этого параметра на всех сроках эксперимента. Через 5 суток Тобщ повышалась на 1 °С (р=0,01) по сравнению с нормой. На следующем этапе (15 суток) данный пока- еще достоверно превышали нормальный уровень (р=0,02).

Локально, на симметричных участках дистальных сегментов тазовых конечностей, температура тканей была достоверно повышенной на всех этапах опыта.

затель продолжал повышаться, как по от-

Ее максимальные значения регистрирова- ношению к дооперационным значениям (р=0,001), так и к предыдущему периоду (р=0,004) и сохранялся на достигнутом уровне до 60 суток опыта. При этом разница с нормой составляла 3,35 °С ли через 15 суток после операции. В частности, tлев превышала норму на 2,5 °С (р=0,006), а tпр – на 2,4 °С (р=0,004). В последующем эти параметры незначительно снижались и к окончанию опыта были

(р=0,0001). К окончанию эксперимента (90

больше нормальных значений: tлев на суток) Тобщ уменьшалась более, чем на

2,1 °С (р=0,01), t пр – на 1,8 °С (р=0,01). Ди-

При количественном анализе параметров, характеризующих вязкоупругие свойства сосудов дистальных сегментов тазовых конечностей, определили, что через 5 суток опыта происходило резкое увеличение МСБКН у 42 % животных слева (в 2,6 раза по отношению к норме, р=0,0004) и в 25 % наблюдений – справа (в 2 раза, р=0,006). На контралатеральных участках тела данный показатель варьировал в диапазоне нормы. У двух животных, как справа, так и слева, МСБКН значимо не изменялся. В большинстве наблюдений ССМКН соответствовал нормальному уровню. У одного животного МСБКН и ССМКН были незначительно снижены, и еще в одном наблюдении – резко увеличены, как слева, так и справа.

К 15 суткам эксперимента у 25 % животных было отмечено достоверное увеличение МСБКН (р=0,003) в 2 раза и более в сравнении с нормой на обоих сегментах. Еще у 25 % данный показатель был повышен на одной из сторон, в одном наблюдении соответствовал норме, а в остальных случаях происходило его достоверное снижение в 1,7-2,4 раза (р=0,009). В этот период ССМКН в 25 % случаев был заметно снижен (р=0,003) справа и слева, в 17 % с одной из сторон повышался, а у остальных животных соответствовал норме.

Через 30 суток опыта практически во всех наблюдениях регистрировали достоверное снижение МСБКН и ССМКН справа и слева как по отношению к предыдущему периоду (р=0,03), так и в сравнении с нормой (более чем в 4 раза, р=0,001).

Лишь у одного животного данные показатели были увеличены в 2 раза слева.

К 60 суткам в 63 % случаев МСБКН и ССМКН варьировали в диапазоне нормы. У остальных животных эти параметры были повышены с одной из сторон (р=0,003). К окончанию эксперимента (90 суток) в большинстве наблюдений данные показатели превышали нормальные значения, как справа, так и слева более, чем в 1,5 раза (р=0,002), у одного животного были резко снижены и в одном случае соответствовали норме.

Во всех наблюдениях на протяжении эксперимента не отмечали значимого изменения параметра ИВО.

Заключение. Таким образом, анализ результатов показал, что у животных контузионная травма спинного мозга средней степени тяжести на уровне Тh IX сопровождалась незначительным нарушением сердечного ритма, что было сильнее выражено в ранний послеоперационный период и через 3 месяца после повреждения.

На протяжении эксперимента регистрировали нарушение процессов терморегуляции, что характеризовалось достоверным повышением общей температуры тела и локальной температуры, в частности на симметричных участках латеральной поверхности правой и левой голени. Гемодинамика в тканях дистальных сегментов тазовых конечностей в первые две недели эксперимента развивалась по гиперкинетическому типу, как правило, за счет увеличения тонуса артерий крупного калибра. К окончанию первого месяца в большинстве наблюдений состояние вазоконстрикции сосудов сменялось их вазодилатацией. Об этом свидетельствовало снижением скорости кровотока, как следствие гипотонуса артерий крупного, среднего и мелкого калибра. В последующем тонус сосудов постепенно увеличивался и к окончанию опыта превышал нормальный уровень. Нарушения венозного оттока на протяжении эксперимента не регистрировали. Локально изменения термальных показателей и вязкоупругих свойств сосудов были более выражены на левой конечности.

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований, в рамках программы НИР Государственного задания на 2018-2020 гг: «Оптимизация условий восстановительных и адаптационнокомпенсаторных процессов при оперативных вмешательствах на позвоночнике и в остром периоде травматической болезни спинного мозга (ТБСМ)».

Результаты работы будут использоваться в качестве контроля в рамках программы НИР Государственного задания на 2021-2023 гг: «Разработка интраоперационных нейрорегенеративных и реваскуляризирующих воздействий для улучшения результатов восстановительных и реконструктивных операций на нервах конечностей».

Резюме

Выявили признаки изменения сердечного ритма в сторону его снижения; на всем протяжении эксперимента регистрировали нарушение процессов терморегуляции в виде выраженной гипертермии; кровообращение в мышцах голеней через 1 месяц опыта протекало по гипокинетическому типу, которое в последующем сменялось гипертонусом, как крупных, так и мелких артерий. В данном эксперименте нарушения венозного оттока не наблюдали. Локально изменения температурной реакции и функциональных свойств сосудов были более выражены на левой конечности.

HEMODYNAMICS IN THE SKELETAL MUSCLES AND TEMPERATURE RESPONSE AFTER SPINAL CORD INJURY

Список литературы Гемодинамика в скелетных мышцах и температурная реакция после повреждения спинного мозга (экспериментальное исследование)

- Баиндурашвили, А.Г. Комплексное лечение пациента с осложненной травмой грудного отдела позвоночника с использованием методики чрескожной электрической стимуляции спинного мозга (клиническое наблюдение) / А.Г. Баинду-рашвили, С.В. Виссарионов, С.М. Белянчиков [и др.] // Гений ортопедии. - 2020. -Т. 26. - №. 1. - С. 79-88.

- Долганова, Т.И. Диагностическая информативность огибающей ЭМГ поверхностных паравертебральных мышц в постуральных стереотипах у пациентов со сколиозом III-IV степени / Т.И. Долганова, Д.В. Долганов, С.О. Рябых // Гений ортопедии. - 2018. - Т. 24. - №. 1. - С. 57-63.

- Кобызев, А.Е. Особенности кровообращения в мышцах спины при ско-лиотической деформации поясничного отдела позвоночника и в условиях ее коррекции / А.Е. Кобызев, Н.А. Кононович, В.В. Краснов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2014. - Т. 157. - №. 6. - С. 778-781.

- Козлов, Н.А. Современная концепция лечения компрессионных повреждений спинного мозга у собак. Часть 2. Клинический раздел / Н.А. Козлов // Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные. - 2014. - №. 2. - С. 24-27.

- Краснов, В.В. Развитие экспериментальной вертебрологии и нейрохирургии в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. Академика Г.А. Илизарова / В.В. Краснов, Н.В. Кубрак, А.Ю. Кирсанова // Гений ортопедии. - 2017. - №. 2. -С. 134-138.

- Михайлова, А.С. Преимущества использования компьютерной томографии при выявлении компрессионных поражений спинного мозга у собак / А.С. Михайлова // Norwegian Journal of Development of the International Science. - 2018. - №. 192. - С. 38-39.

- Парай, А.Е. Пластические операции при пролежнях различной локализации у спинальных больных / А.Е. Парай, А.Г. Бутырский, В.Н. Старосек // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. - 2016. - Т. 2. - №. 1. - С. 47-53.

- Сотников, В.В. Лечение острых травм спинного мозга, переломов и вывихов / В.В. Сотников // Ветеринарный Петербург. - 2014. - №. 3. - С. 2-4.

- Яникина, М.А. Диагностика опухолей позвоночного столба и спинного мозга у собак / М.А. Яникина, М.А. Витушкина // Вестник науки. - 2021. - Т. 5. -№. 1(34). - С. 233-238.

- Llewellyn-Smith, I.J. Changes in synaptic inputs to sympathetic preganglionic neurons after spinal cord injury / I.J. Llewellyn-Smith, L.C. Weaver // Journal of Comparative Neurology. - 2001. - Т. 435. - №. 2. - P. 226-240.

- Popa, C. Vascular dysfunctions following spinal cord injury / C. Popa, F. Popa, V.T. Grigorean [et al.] // Journal of medicine and life. - 2010. - Т. 3. - №. 3. - P. 275.

- Tancredo, J.R. Development of a skin temperature map for dermatomes in individuals with spinal cord injury: a cross-sectional study / J.R. Tancredo, R.A. Tambas-cia, M. Borges [et al.] // Spinal cord. - 2020. - Т. 58. - №. 10. - P. 1090-1095.

- Taylor, J.A. Autonomic consequences of spinal cord injury / J.A. Taylor // Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. - 2018. - Т. 209. - P. 1-3.