Гендерное пространство семейной сферы современной молодежи

Автор: Явон Снежана Владимировна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Социальная сфера

Статья в выпуске: 3 т.4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению жизненных ориентаций молодежи в семейной сфере на основе со- циологических исследований: «Молодежь в современном обществе» (2002 год; г.о. Тольятти) и «Место и роль молодежи в современном обществе» (2009 год; г.о. Ульяновск, г.о. Тольятти, на- селенные пункты сельского типа Приволжского федерального округа - Ульяновской области, Самарской области). Анализируются структура гендерных отношений современной семьи, со- четание патриархальных представлений и эгалитарных норм.

Молодежь, гендерные отношения в семье, основания для создания семьи, предпочитаемое разделение труда в семье

Короткий адрес: https://sciup.org/140209098

IDR: 140209098 | УДК: .334:314.5/6;

Текст научной статьи Гендерное пространство семейной сферы современной молодежи

Семья как первичный институт социализации личности определяет основные нормы поведения индивида в зависимости от пола и формирует ценности, связанные с организацией приватной жизни человека в рамках континуума фемининности-маскулинности. Она является одним из наиболее активных субъектов гендерной политики, но одновременно предстает как объект этой политики со стороны государственных институтов, СМИ, научных учреждений. Субъектно-объектные позиции семьи не остаются неизменными, они вписаны в определенный исторический контекст, который в современном обществе характеризуется особой динамичностью. Тем фоном, на котором разворачиваются основные «сюжеты» семейной жизни сегодня, являются структурные изменения рынков труда и автономизация финансовых рынков, растущая территориальная мобильность и демографическая модернизация. Все эти процессы выступают по отношению к семье как внешняя сила, вызывающая противоречивые и неоднозначные последствия для ее жизнедеятельности. Причем, какие бы оценки ни давались тем или иным факторам социального и экономического воздействия на семью, наиболее влиятельными из них становятся сами темпы происходящих изменений и их наложение друг на друга.

Социальные трансформации, охватившие все регионы мира, вызывают широкий спектр адаптивных реакций: с одной стороны, в функционировании семьи актуализируются традиционные механизмы самосохранения, а с другой стороны, происходит пересмотр ранее существовавших норм внутрисемейных отношений в сторону эгалитарности. Семьи переходят в другое эволюционное качество или распадаются. Первый опыт взаимоотношений с другими людьми у молодого человека происходит в контексте семьи.

Семья — это арена, на которой происходит изучение и понимание мира; определяющий фактор качественного формирования жизнен-ныхустановок [6.С. 142].Ее непосредственное влияние на жизненное самоопределение молодежи свидетельствует о том, что семья как важнейший элемент общественной структуры обладает определенной самостоятельностью в решении своих внутренних проблем.

Исследовать гендерное пространство семейной сферы современной молодежи было одной из задач социологических исследований, проведенных автором статьи: «Молодежь в со-

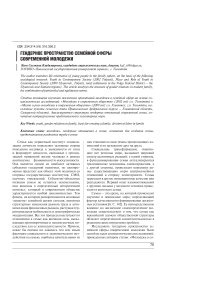

Таблица 1

Жизненные цели молодежи (в % от числа ответивших)

|

Жизненные цели |

По всей выборке |

Пол |

Возраст |

|||

|

мужчины |

женщины |

14-17 |

18-24 |

25-30 |

||

|

Высокий заработок, материал, благополучие |

19,0 |

19,5 |

18,5 |

18,3 |

19,0 |

19,4 |

|

Дело по душе, интересная работа |

15,0 |

14,6 |

15,5 |

17,3 |

14,9 |

13,6 |

|

Хорошие отношения в семье |

12,1 |

10,1 |

14,2 |

10,4 |

12,3 |

13,1 |

временном обществе» — 2002 год; г.о. Тольятти; N = 1000 человек 14—30 лет; при отборе использовался метод квотной, маршрутной выборки и целевой аудитории; «Место и роль молодежи в современном обществе» — 2009 год; г.о. Ульяновск, г.о. Тольятти, населенные пункты сельского типа Приволжского федерального округа (Ульяновской области, Самарской области); N = 3000 человек 14—30 лет, сегментированных на подгруппы по критериям гендерной принадлежности (юноши/мужчины, девушки/ женщины), возраста («время надежд» — 14—17 лет, «этап формирования собственного пути» — 18—24 года и «пора получения первых устойчивых результатов» — 25—30 лет), территории проживания (центр субъекта РФ — г.о. Ульяновск, крупный город в субъекте РФ — г.о. Тольятти и сельская местность — поселки городского типа, села Ульяновской и Самарской областей).

Респондентам задавались вопросы об основаниях для создания семьи, о назначении семьи, о главных составляющих семьи, о предпочитаемом разделении труда в семье. Анализируемые ответы на вопрос о целях в жизни позволяют говорить о значимости семейных отношений в молодежной среде (табл. 1). Хорошие отношения в семье занимают третье место в ранжированном ряду жизненных целей 12,1% от всей выборки. Значимость семейных отношений более характерна для девушек — 14,2% (юноши — 10,1%), молодежи 25—30 лет — 13,1% (14—17 лет — 10,4%, 18—24 лет — 12,3%), городской молодежи — 12,6% (сельской молодежи — 11,2%).

Осознание ценности семьи находит свое отражение на фиксации отрицательного отношения к одинокому жизненному сценарию у 62,3% юношей и 70,2% девушек. Прослеживая динамику по сравнению с результатами аналогичного исследования 2002 года относительно большинства тольяттинских юношей и девушек, можно констатировать рост отрицательных оценок одиночества. Приоритет в положи тельных оценках семь лет назад был характерен для девушек — 35,2% (34,8% юношей), сегодня одиночество более приемлемо для юношей — 35,3% (30,9% девушек). Полученные результаты позволяют предположить, что многие молодые мужчины не справляются с новыми условиями трансформирующегося российского общества, поэтому им удобнее быть одним и не нести ответственность за кого-либо.

Более положительное отношение к одиночеству проявляют городские жители и старшая молодежь. В результате исследования были выявлены основные основания для создания семьи:

-

1) стремление проявить свою заботу и любовь к близкому человеку (21,4% молодых людей и22,8% девушек);

-

2) желание иметь детей (17,3% молодых людей и19,6% девушек);

-

3) потребность во взаимопонимании, психологической поддержке, защите (15,2% моло-дыхлюдей и18,9% девушек).

Сохраняющаяся тенденция основания создания семьи, выражающаяся в «стремлении проявить свою заботу и любовь к близкому человеку», позволяет говорить о некоторой стабильности и закрепленности современных культурных стереотипов в отношении семейных ценностей. По сравнению с исследованием 2002 года причины для создания семьи не изменились. Пересмотренным оказалось лишь «желание почувствовать свою самостоятельность» при создании семьи: снижение значимости у юношей на 2,7%, у женщин на 1,1%. Ситуация детности имеет рост в женских устремлениях. Мужчин все больше характеризует традиционность в семейных отношениях. В семье они хотят найти психологическую (увеличение на 2,3%) и материальную поддержку (увеличение на 2,2%). У женщин данные показатели снижаются. Подобное положение вещей скорее говорит о том, что мужская часть молодежи (г.о. Тольятти) не может (или не хочет) выдержать правила конкурентной игры в зарождающейся рыночной среде, являясь истинными потребителями общества потребления.

Потребность в психологической защите высока среди молодых людей младшей возрастной группы — 18,6%,по сравнению с15%у представителей молодежи 25—30 лет, у которых она заменяется желанием иметь детей (17,8%). Подобная разница — следствие того факта, что в 14—17 лет молодые юноши и девушки еще сами дети в родительских семьях и помощь, поддержка членов семьи преобладает (также данному возрастному периоду более характерен романтизм в межличностных отношениях). Старшая группа часто уже имеет опыт проживания в своей молодой семье, отсюда потребность почувствовать себя взрослыми, поменять статус «ребенка» на статус «родителя». Некоторые различия имеются в территориальном местоположении респондентов. Для ульяновской молодежи желание иметь детей превалирует над потребностью в психологической защите. Молодежь Тольятти, наоборот, на второе место поставила семейное взаимопонимание, а на третье — желание иметь детей.

Дифференцирующим основанием при создании семьи является скорое рождение ребенка. Молодые женщины в меньшей степени (5,3%), чем молодые мужчины (7,9%) ставят в зависимость рождение ребенка и начало брачно-семейных отношений. Индустриальное общество впервые в истории снимает давление необходимости иметь в семье как можно больше детей. Впервые для женщин сексуальность оказалась отделенной от постоянного круга беременности и деторождения. Этому во многом способствует и широкое распространение эффективных контрацептивных средств [2. С. 90]. Контрацептивы освобождают женщин от страха перед нежелательной беременностью. Это означает, что фактическое право предотвращать беременность переходит от мужчины к женщине, увеличивает как ее свободу, так и ответственность. Ответственность проявляется и со стороны мужчины — жениться при возникновении беременности партнерши.

Заинтересованность материальным положением партнера более характерна для девушек (8,4%). Наличием жилплощади, материальной обеспеченностью будущей жены обеспокоены 7,2% молодых мужчин. Субъективными причинами данных устремлений девушек могут выступать корыстная мотивация, желание обеспечить настоящее и будущее своим детям. Объективной детерминантой выступает сложившаяся уязвимость на рынке труда: маргинализация женской рабочей силы, тенденции к феминизации нищеты и безработицы, формирование особого рынка женской рабочей силы, характеризующегося более низкой по сравнению с мужчинами оплатой труда, ограниченным набором профессий, горизонтальной профессиональной мобильностью.

На создание семейно-брачных отношений влияют ближайшее окружение, распространенные стереотипы. Воздействию извне более подвержены юноши/мужчины —18,2% (девуш-ки/женщины — 15,3%). Их выбор обусловлен сложившейся традицией (рано или поздно все должны жениться), желанием не остаться неженатым, стремлением ответить на ожидания родственников и повысить уважение в глазах окружающих. Традиционнее оказалась и старшая молодежь (табл. 2 на с. 78).

Ассоциация семейной жизни с удовлетворением важнейших эмоционально-психологических потребностей проявляется в утверждении, что «семья — это теплота, понимание, взаимная психологическая поддержка» — 34% юношей и 44,8% девушек. По своей значимости это стоит на первом месте (39,3% от общей выборки). Этот показатель стоит на первом месте с большим отрывом от других показателей (особенно у девушек), демонстрируя, что то место, которое отводится современной молодежью взаимопониманию в семейных отношениях, является не просто лидирующим, а что оно рассматривается как непременное условие счастливой семьи, к которому другие показатели могут присоединяться с разной степенью частоты.

На второе место респонденты поставили утверждение, что «семья приносит человеку наибольшее удовлетворение в жизни»: 11,9% от общей выборки, из которых 12,6% молодых мужчин и 11,3% девушек. 12,7% молодых женщин предполагают, что именно в семье человек может быть самим собой. Для представителей сильной половины на третьем месте стоит выбор «дети, их воспитание» — 13,4%. За семь лет (г.о. Тольятти, 2002, 2009 год) ценность семьи возрастает (табл. 3 на с. 78), а значимость детей в семейных отношениях имеет тенденцию снижения.

Анализ ответов разных возрастных групп вносит следующие коррективы. Для младшей

~~ . . . . . х Таблица 2

Основания для создания семьи (в % от числа ответивших)

|

Основания для создания семьи |

По всей выборке |

Пол |

Возраст |

Территория |

||||||

|

мужчины |

женщины |

14-17 |

18-24 |

25-30 |

г.о. Ульяновск |

г.о. Тольятти |

Села Ульяновской обл. |

Села Самарской обл. |

||

|

Сложившаяся традиция, что все должны вступать в брак |

7,8 |

9,3 |

6,3 |

6,6 |

7,6 |

8,9 |

8,7 |

6,4 |

8,1 |

8,6 |

|

Желание не остаться незамужней (неженатым) |

3,3 |

2,9 |

3,7 |

4,0 |

3,2 |

3,1 |

4,0 |

3,1 |

3,1 |

2,9 |

|

Стремление повысить уважение в глазах окружающих |

2,5 |

3,3 |

1,8 |

2,9 |

2,4 |

2,4 |

2,8 |

1,8 |

2,7 |

3,1 |

|

Стремление ответить на ожидания родственников |

2,1 |

2,7 |

1,5 |

1,2 |

1,9 |

2,8 |

2,5 |

2,0 |

1,5 |

1,8 |

и старшей групп четко можно определить три лидирующих позиции, связанные как с ожиданиями от будущей семейной жизни, так и с опытом существования в своей родительской или молодой семье. Средняя возрастная группа (18—24 года) вкладывает три равнозначных утверждения. Определение семьи как средства достижения своей цели (10,8%), как приносящее наибольшее удовлетворение в жизни (10,7%) и возможности воспитать детей (10,7%), — все это следствие переживания переходного этапа, когда создается новая семья, но большое влияние продолжает оказывать семья родителей. Для тольяттинской молодежи по сравнению с ульяновской менее характерно ассоциация семьи с деторождением: 9,7% и 13,4% соответственно. Кроме того, сельская молодежь имеет более потребительское отношение к семье, чем городская: 12,5% считают, что «только благодаря семье человек может достичь своей цели», в городе показатели ниже — 8,8% (г. Ульяновск), 6,6% — (г. Тольятти).

Первостепенность стремления проявить свою заботу и любовь к близкому человеку как основание при создании семьи коррелирует с полученными ассоциациями, возникающими при слове «семья». Большинство респондентов назвали «любовь» (16,6%), «счастье» (11,6%) и «доверие» (10,6%). Значимых расхождений по первым двум позициям не отмечено: молодые люди и девушки главными ценностями считают в семейных отношениях любовь (15,9%— 17,3%) и счастье (11,6%—11,7%). 11,4% молодых мужчин отметили пункт «покой и уют», а 11,1% девушек предпочитают в семье доверие (третья позиция). Таким образом, предпочтения как юношей, так и девушек более связаны с аффективной поддержкой, а не с функцией

Таблица 3

Основания для создания семьи (в % от числа ответивших)

Среди ответов юношей/мужчин зафиксированы более неодобрительные представления о семье. Семья — это:

-

• «наиболее уязвимое место в личной судь-бечеловека» — 4,5% (2,1%девушек);

-

• «потеря личной свободы и своей индивидуальности» — 4,9% (2,3% девушек);

-

• «монотонный, ненужный и неинтерес-ныйдомашний труд» — 2,0% (0,9% девушек);

-

• «проблемы» — 2,4% (1,2% девушек) и «конфликты» — 1,0% (0,7%девушек).

Возможно, эти тенденции объясняются большим традиционализмом их гендерной социализации: девушки с возрастом приобретают все более оформленную семейную идентичность, в то время как юноши, оставив позади идеализированный детский образ семьи, более склонны к формированию внесемейной социальной идентичности — профессия, карьера. Отрицательные оценки института семьи, нежелание воспитывать детей проецируют положительное отношение к одинокому жизненному сценарию и отрицательное социальное самочувствие.

С возрастом у молодых людей в представлениях о семье появляется такое понятие как «дети» (10,8%) и стремление к семейному уюту (11%), что менее выражено у младшей и средней возрастных групп. Для сельской молодежи свойствен традиционный семейный уклад, о чем свидетельствует 11,3% выборов в пользу ассоциации семьи с детьми. В городе это 8,7% (Ульяновск) и 10,3% (Тольятти).

В методике спонтанных ассоциаций, связанных с понятием «семья», кроме прочего содержится вопрос, предполагающий поочередное перечисление лиц, составляющих семью. В этом случае методика рассчитана на автоматическую реакцию, в которой должна выявиться наиболее распространенная иерархия ролей и отношений, характерная для определенной культурной модели [3. С. 64—65; 4]. Перечисление членов семьи молодые люди и девушки начинают с мужа — 25,6%, затем жена — 25,2%, следующие дети — 24,0%. Отношения «родители—дети» не являются ведущими в становлении молодой семьи. Можно заметить, что супружеские отношения имплицитно предполагают скорее мужское первенство. Это яркая иллюстрация влияния государственной традиции, выстроенной вокруг фигуры мужа.

Выявление идеального или предпочитаемого разделения домашнего труда в браке производилось в отношении следующих семейных занятий: ведение домашнего хозяйства, зарабатывание денег, распределение семейного бюджета, воспитание детей, уход за родителями, ремонт дома и организация семейного отдыха [5. С. 77]. Как возможные были предложены следующие варианты ответа о том, кто должен это делать: жена, муж, оба партнера. При анализе данных по всем шести семейным занятиям выявлены предпочтения их равного выполнения у девушек (соответственно: 67,8%; 59,4%; 68,8%; 72,8%, 90,3%; 53,4%; 83,3%). Аналогичного равноправия по выполнению семейных задач в мужских предпочтениях не наблюдается. Разделяемые виды труда среди супругов — домашнее хозяйство и зарабатывание денег. Большинство юношей/мужчин считают, что ведение домашнего хозяйства — это, в основном, роль жены — 54,6%, а что выполнять функцию основного добытчика и «кормильца» в семье должен муж, считают 50,1%.

Таким образом, молодые люди имеют установки на традиционный тип семейных отношений в быту, девушки же склоняются к эгалитарному типу, то есть хотят делить все обязанности поровну.

Молодежь Самарской области характеризуется более либеральным восприятием разделения труда в браке по сравнению с городской и сельской молодежью Ульяновской области. Данная тенденция увеличивается в течение последних семи лет (2002—2009 годы) — тольяттинские юноши и особенно девушки все больше стремятся к уменьшению специализации в браке.

В реальной жизни нормативность эгалитарной модели отношений в семье наблюдается в малой степени. Домашний труд гендерно маркированный как женский имеет большое символическое значение в обществе. Это одновременно производство и гендера, и существующей структуры гендерных отношений в обществе. Семейный статус женщины по-прежнему определяется статусом домашней хозяйки и воспитательницы детей. Новое проявляется в том, что девушки/женщины вторгаются в сферу деловой активности быстрее и охотнее, чем молодые люди/мужчины в область домашнего хозяйства. Наблюдения показывают, что на фоне «общей социальной трансформации» женщины стали чаще подвергать сомнению традиционное распределение ролей в семье и добиваться нового гендерного уклада, основанного на равных возможностях в труде и общественной жизни. Социально-культурные нормы, «исповедуемые» конкретной семьей в большей степени влияют на распределение домашнего труда, чем зарплата женщин или объем рабочего времени. Увеличивающиеся вложения в женский человеческий капитал и изменение норм социализации мальчиков и Литература девочек приводит к более равному распределению домашнего труда между мужчинами и женщинами [1.С. 180].

Результаты исследования позволяют говорить о том, что общественные противоречия способствуют консервации у юношей/мужчин традиционного культурного идеала гендерных отношений в семье, но эти же противоречия толкают девушек/женщин на поддержание эгалитарного типа семьи.

-

1. Анурин В.Ф. Сексуальная революция // Социологические исследования. 2000. № 9.С. 88—95.

-

2. Курильски-Ожвэн Ш . Семья, равенство, свобода: модели права и индивидуальные представления подростков ФранциииРоссии //ОНС. 1996. №2.С.61—71.

-

3. Курильски-Ожвэн Ш., Арутюнян М.Ю., Здравомыслова О.М . Образы права в России и Франции. М., 1996.

-

4. Рассадина Т.А . Традиционные ценности русской культуры // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 1. С. 44—56.

-

5. Калабихина И . Гендерный фактор в воспроизводстве человеческого капитала // Женщина. Гендер. Культура. М.: МЦГИ, 1999. С. 171—183.

-

6. Хэвин П. Современные подростки: социально-психологический подход // Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М.: Изд-во «Институт социологии РАН», 2000. С. 142—146.

215с.

Список литературы Гендерное пространство семейной сферы современной молодежи

- Анурин В.Ф. Сексуальная революция//Социологические исследования. 2000. № 9. С. 88-95.

- Курильски-Ожвэн Ш. Семья, равенство, свобода: модели права и индивидуальные представления подростков Франции и России//ОНС. 1996. № 2. С. 61-71.

- Курильски-Ожвэн Ш., Арутюнян М.Ю., Здравомыслова О.М. Образы права в России и Франции. М., 1996. 215 с.

- Рассадина Т.А. Традиционные ценности русской культуры//Социально-гуманитарные знания. 2008. № 1. С. 44-56.

- Калабихина И. Гендерный фактор в воспроизводстве человеческого капитала//Женщина. Гендер. Культура. М.: МЦГИ, 1999. С. 171-183.

- Хэвин П. Современные подростки: социально-психологический подход//Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М.: Изд-во «Институт социологии РАН», 2000. С. 142-146.