Гендерные аспекты сердечно-сосудистой смертности и численности населения типичного города Западной Сибири

Автор: Ефимова Елена Викторовна, Конобеевская Ирина Николаевна, Борода Александр Моисеевич, Карпов Ростислав Сергеевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3 т.31, 2016 года.

Бесплатный доступ

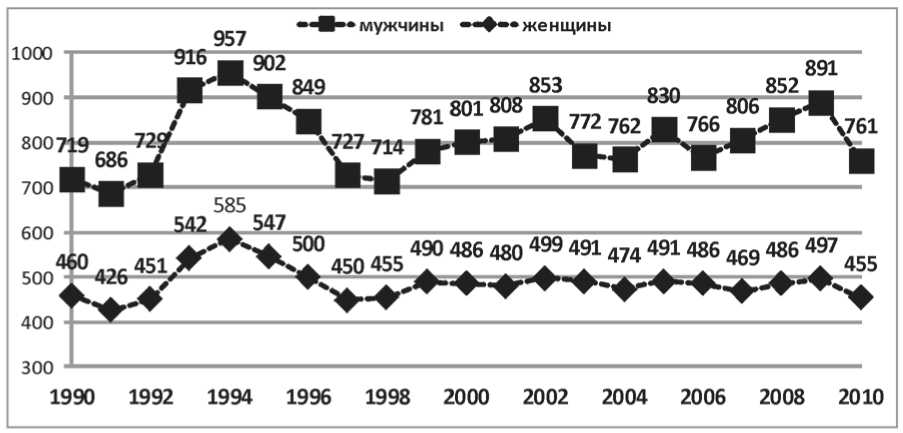

Представлен анализ гендерных аспектов тренда смертности от ведущей причины - болезней системы кровообращения (БСК) - в Томске, типичном городе Западной Сибири. Результаты ретроспективного исследования, проведенного в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) “Epihealth Russia” с целью анализа данных численности населения и динамики смертности мужчин и женщин за 1990-2010 гг., свидетельствовали о развитии неблагоприятного в прогностическом отношении регрессивного типа популяции, убыли мужчин (4,5%), существенном уменьшении числа лиц, начиная с 45-летнего возраста, постарении населения. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин составил в среднем 11,92 лет, с колебаниями от 13,42 лет в 1993 до 10,68 в 1999 гг. Установлено, что БСК продолжают занимать первое место среди всех причин смерти взрослого населения г. Томска. Стандартизованные показатели смертности от БСК - у мужчин от минимума 686 (1991), максимума 957 (1994) и до 761 случая (2010) и у женщин соответственно 426, 585 и 455 случаев подчеркивают очевидное их превышение у мужчин (более чем в 1,6 раза, р

Смертность мужчин и женщин, болезни системы кровообращения, популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/14920139

IDR: 14920139 | УДК: 614.2.:314.424(470.24)

Текст научной статьи Гендерные аспекты сердечно-сосудистой смертности и численности населения типичного города Западной Сибири

Начиная с середины ХХ века сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются самой частой причиной смерти в мире. По прогнозам экспертов ВОЗ к 2030 г. от болезней сердца и сосудов, которые останутся единственными основными причинами смерти, будут погибать около 23,6 млн человек ежегодно [1]. Несмотря на то что современная ситуация характеризуется сокращением смертности и ростом продолжительности жизни, Россия продолжает занимать одно из первых мест в мире по смертности от БСК [2–4]. Ежегодно по этой причине страна теряет более 1 млн человек (от 1 231 373 в 2000 г. до 1 055 592 в 2012 г.) – это более 56% случаев в структуре общей смертности, то есть примерно 700 человек на 100 тыс. населения. В последнее десятилетие прошлого века интенсивность роста смертности была наибольшей у лиц в возрасте 25–29 лет (прирост 130%), в возрастной группе 30–34 лет аналогичный показатель составил 82%, у лиц старше 85 лет – 92%. Вместе с тем у лиц среднего возраста прирост смертности был в пределах 50–55%, а в возрасте 75–84 лет – только 10%. Следует также отметить, что смертность имеет особенности у мужчин и женщин. Для большинства стран характерно устойчивое превышение мужской смертности над женской и тенденция к увеличению показателей [5–8]. Различия в продолжительности жизни мужчин и женщин по 89 административным территориям, составляющим Российскую Федерацию, варьируют в значительных пределах. Колебания средней продолжительности жизни мужчин составляют более 16 лет (от 49,7 года в Туве до 65,8 года в Дагестане), а женщин – 17 лет (от 60,5 года в Сахалинской области до 77,5 года в Ингушетии). При этом разница в продолжительности жизни мужчин и женщин варьирует от 9 до 15 лет. Следует отметить, что высокие различия в 13– 15 лет наблюдаются как на территориях с относительно низкими уровнями продолжительности жизни, так и на территориях с более высокими ее значениями. Город Томск с населением 500 тыс. человек – с одной стороны, типичный представитель городов Западной Сибири, с другой, – признанный центр образования, науки и инновационного бизнеса в России [9]. В нем имеются 6 университетов, 2 института, 15 филиалов иногородних вузов, научные центры и институты, 56 организаций, ведущих научные исследования и разработки, 154 инновационных предприятия. По оценке Министерства экономического развития и торговли РФ, Томская область уверенно отнесена к регионам со средним уровнем развития и занимает 19-е место из 89 регионов России. Следует отметить, что анализ смертности от БСК в условиях различных регионов интересен и чрезвычайно важен для решения проблем, связанных с сохранением здоровья населения в конкретных ситуациях и обеспечения к 2018 г. приоритетной стратегической цели отечественного здравоохранения – снижения обсуждаемых показателей до 649,4 случая на 100 тыс. населения.

Цель исследования: провести анализ численности населения и изучить динамику сердечно-сосудистой смертности в сравнительном аспекте у мужчин и женщин г. Томска за 1990–2000 гг.

Материал и методы

Исследование выполнено в рамках НИР “Эпидемиологическое изучение преждевременной смертности населения в России” (Epidemiological studies into long-term trends of population health in Russia – Epihealth Russia), осуществляемой по международному проекту ВОЗ совместно с МАИР (Международное агентство исследования рака, Лион, Франция; P. Brennan), Российским научным онкологическим центром им. Н.Н. Блохина (Москва; Д.Г. Заридзе), Оксфордским университетом (Лондон, Англия; R. Peto), Алтайской государственной медицинской академией (Барнаул; А.М. Лазарев) и НИИ кардиологии (Томск; Р.С. Карпов). Проект в Томске проводился при поддержке администрации города в рамках совместной работы с практическим здравоохранением. В реализации проекта использовались стратегии международной программы CINDI: сотрудничество с различными службами, привлечение работников первичного звена здравоохранения, обучение их стандартизованным методам эпидемиологического изучения и оценки результатов. Для осуществления работы было получено разрешение Комитета по биомедицинской этике Департамента здравоохранения Томской области (протокол № 78 от 12.01.2001 г.). Критериями включения в исследование с целью получения информации о точной причине смерти являлись случаи смерти мужчин и женщин, умерших с 1990 г., постоянно проживавших в г. Томске. Использовались стандартизованные вопросники для ретроспективной оценки образа жизни умерших лиц, заполненные работниками первичного звена здравоохранения (45 интервьюеров из 15 ЛПУ г. Томска), при опросе подписавших информированное согласие родственников и близких членов семьи. Изучались архивные данные статистического управления г. Томска, материалы областного бюро судмедэкспертизы и актовые записи бюро ЗАГС. Информация о численном и возрастно-половом составе населения города составлялась на основании сведений, полученных из Томского областного комитета Госстатистики. Базы данных создавались в формате “Access”, для статистического анализа использовали SAS v 9,3.

Результаты и обсуждение

Динамика показателей численности населения г. Томска за период 1990–2010 гг. повторяла общероссийские тенденции (табл. 1). На начало 1990 г. мужчин было 245 126 (48,5%), женщин – 260 383 (51,5%); в 2010 г. соответственно 233 516 мужчин (45,9%) и 275 088 женщин (54,1%). У мужчин происходило уменьшение численности: абсолютная убыль составила 11 610, темп убыли равнялся 4,7%. Наименьшее количество отмечалось в 2005 г. (абсолютная убыль составила 19 956 человек с темпом убыли 8,1%). Численность женщин до 1995 г. уменьшилась на 18 306 человек (с темпом убыли 7%), но за последующие 15 лет увеличилась, и абсолютный прирост составил 14 705 человек (с темпом прироста 5,6%). В целом 52,6% населения составляли женщины, причем в группе старшего возраста (65–74 и 75 и более лет), это преобладание достигло 66,4 и 77,1%. Обращало на себя внимание снижение количества лиц моложе 24 лет как в мужской

(на 33 921 человек, 30,4%), так и в женской гендерной группе (21 354 человек, 20,1%). В 1990 г. доля лиц в возрасте 16 и менее лет составила 118 103 (23,4%), в 2010 – 78 384 человек (15,4%), и абсолютная убыль равнялась 39 719 с темпом убыли 33,6%, что свидетельствовало о развившемся неблагоприятном рестриктивном (регрессивном) типе популяции.

Начиная с 45-летнего возраста у мужчин, и в меньшей степени у женщин, численность последующих возрастных групп значительно уменьшалась (в некоторых случаях на порядок). Это свидетельствовало о том, что наиболее перспективной для профилактики преждевременной смертности являлась группа населения в возрасте до 44 лет, доля которой составляет 79,1% у мужчин и 70,8% – у женщин. Перспективность развития любой административной территории напрямую связана с наличием и численностью трудоспособной части населения (мужчины – 16–59 лет, женщины – 16–54 лет). Для Томска положительным моментом являлось увеличение этой возрастной группы (p<0,05). Составляя более поло- вины населения у женщин и у мужчин (63–69,8%), удельный вес этой возрастной группы возрастал как у мужчин от 167 088 человек (68,2%) в 1990 г. до 170 441 (73%) в 2010 г., так и у женщин – от 151 490 человек (58,2%) до 174 633 человек (63,5%). Численность мужчин старше трудоспособного возраста составила соответственно 7,3–9,7% (17 972–22 778 человек) и женщин – 19,5–22,7% (50 856–62 368 человек). В динамике отмечалось нарастание доли этой группы населения. Прирост у женщин составил 11 512 человек (22,6%), у мужчин – 4 806 лиц (26,7%). Следует отметить, что за весь период наблюдения число женщин превышало более чем в два раза (2,2–2,8 раз) число мужчин. Согласно международным критериям, население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. В Томске этот показатель составлял 10,7%, то есть каждый 9-й житель находился в этом возрасте. В численном выражении количество женщин в сравнении с мужчинами было выше, в 1990 г. – на 15 517 человек (5,9%), в 2010 г. – на 44 572 человек (рост в 2,9 раза). Основной вклад в эту

Таблица 1

Численность населения по возрасту на начало каждого года

|

Годы |

0–14 |

15–24 |

25–34 |

35–44 |

45–54 |

55–64 |

65–74 |

15–74 |

75 и> |

Все |

|

Мужчины |

||||||||||

|

1990 |

56728 |

54686 |

44495 |

38222 |

23933 |

17532 |

6566 |

185434 |

2964 |

245126 |

|

1995 |

46608 |

44453 |

42441 |

39323 |

24031 |

18398 |

9086 |

177732 |

2792 |

227132 |

|

2000 |

39075 |

44686 |

46698 |

38648 |

31889 |

17594 |

10098 |

189613 |

3161 |

231849 |

|

2005 |

33420 |

61717 |

39056 |

29843 |

30130 |

16263 |

10625 |

187634 |

4350 |

225404 |

|

2010 |

38269 |

39224 |

60270 |

31002 |

29508 |

21323 |

9628 |

190955 |

4292 |

233516 |

|

Женщины |

||||||||||

|

1990 |

54828 |

46187 |

44214 |

39350 |

24948 |

24975 |

15253 |

194927 |

10628 |

260383 |

|

1995 |

44555 |

41325 |

35837 |

42195 |

25593 |

23530 |

18987 |

187467 |

10055 |

242077 |

|

2000 |

36619 |

46360 |

37090 |

41072 |

36288 |

22031 |

19236 |

202077 |

11259 |

249955 |

|

2005 |

31930 |

64613 |

39971 |

32453 |

37920 |

22173 |

19051 |

216181 |

13842 |

261953 |

|

2010 |

36249 |

43550 |

63606 |

32688 |

36627 |

31024 |

17466 |

224961 |

13878 |

275088 |

|

Доля мужчин |

||||||||||

|

(%) |

51,2 |

50,3 |

51,6 |

48,5 |

46,6 |

42,0 |

33,6 |

47,6 |

22,9 |

47,4 |

Таблица 2

Относительные показатели смертности от БСК у населения города Томска

|

Годы |

0–14 |

15–24 |

25–34 |

35–44 |

45–54 |

55–64 |

65–74 |

75 и > |

15–74 |

Все |

|

Мужчины |

||||||||||

|

1990 |

7,1 |

5,5 |

27,3 |

109,6 |

387,6 |

1075,0 |

2851,7 |

8053,2 |

287,1 |

318,1 |

|

1995 |

6,5 |

2,3 |

34,2 |

141,9 |

571,2 |

1423,9 |

3409,7 |

9299,8 |

443,1 |

463,2 |

|

2000 |

7,8 |

8,9 |

19,2 |

167,1 |

520,0 |

1158,9 |

3449,3 |

8595,1 |

419,9 |

464,7 |

|

2005 |

3,0 |

1,6 |

27,5 |

114,8 |

492,1 |

1110,6 |

3271,0 |

9089,9 |

387,8 |

501,6 |

|

2010 |

2,6 |

4,4 |

43,7 |

110,8 |

611,1 |

1359,2 |

2702,3 |

7988,0 |

424,5 |

513,5 |

|

Женщины |

||||||||||

|

1990 |

7,4 |

2,2 |

6,9 |

27,1 |

145,5 |

536,2 |

1619,2 |

6532,9 |

224,8 |

439,1 |

|

1995 |

6,8 |

2,4 |

5,6 |

54,3 |

198,5 |

540,5 |

2003,3 |

7603,4 |

312,9 |

559,6 |

|

2000 |

0,0 |

4,3 |

2,7 |

27,1 |

138,9 |

550,9 |

1861,9 |

7089,0 |

267,3 |

541,4 |

|

2005 |

0,0 |

0,0 |

4,9 |

31,1 |

120,8 |

371,5 |

1779,5 |

7484,0 |

222,7 |

583,4 |

|

2010 |

2,7 |

0,0 |

5,3 |

46,9 |

197,4 |

321,0 |

1469,3 |

7310,1 |

203,0 |

553,2 |

|

Индекс* |

1,59 |

2,5 |

5,96 |

3,45 |

3,22 |

2,64 |

1,78 |

1,19 |

1,59 |

0,84 |

Примечание: Индекс* – индекс сверхсмертности.

Рис. 1. Динамика стандартизованных показателей смертности от БСК

разницу вносили группы старшего возраста (45–74 года), а число женщин в возрасте 75 лет и выше более чем в 3 раза превышало аналогичный показатель у мужчин, то есть чем старше возрастная категория лиц, тем меньше в ней мужчин. Таким образом, результаты мониторинга за 21 год свидетельствовали о том, что с начала 90-х годов в условиях типичного города Западной Сибири происходила депопуляция населения, продолжающаяся до 2005 г., которая сопровождалась убылью населения на 7,2% (36 360 человек) и затем сменилась некоторым его ростом 0,6% (3 095 человек). Этот же период характеризовался изменением структуры населения за счет снижения доли лиц молодого (<16 лет) на 8% и повышения численности старшего возраста. В результате выявленных закономерностей произошло развитие неблагоприятного в прогностическом отношении регрессивного типа популяции, утрата демографического потенциала роста и постарение населения.

Наиболее высокий уровень смертности населения г. Томска за весь период исследования наблюдался от БСК – от 37,3 до 41,5% у мужчин и от 55,1 до 59,9% у женщин. Второе место у мужчин занимала смертность от внешних причин (19,5–22,3%), у женщин – от злокачественных новообразований (15,2–19,7%); третье – у мужчин от злокачественных новообразований (20,6–19,2%), у женщин – от внешних причин (6,5–6,1%). Показатели смертности от БСК варьировали в мужской популяции в пределах 318–514, в женской – 439–553 случая на 100 тыс. человек (табл. 2).

Минимальные значения смертности были установлены у мужчин и женщин в 1991 г. – 309 и 415 случаев соответственно, а максимальные – у мужчин в 2009 г. (545), у женщин в 1994 г. (598 случаев). Анализ динамики относительных показателей смертности в возрастном аспекте в каждой группе, начиная с 15 лет, свидетельствовал о том, что в каждой последующей по возрасту группе этот показатель возрастал в среднем в 1,9–2,6 раза как в мужской гендерной группе, так и в женской. Более высокий прирост смертности определялся у мужчин молодого возраста – 25–34 лет (интенсивность роста составила 160%) и в возрасте 45–54 лет (158%). Далее по величине этого показателя следовали лица старшего возраста (55–64 лет – 126%). У женщин интенсивность прироста значения показателя была наибольшей в группе 35– 44 лет – 173% и в возрасте 45–54 года – 136%. В то же время в первых возрастных интервалах (0–14 и 15– 24 лет) и в группах старшего возраста (65–74 и 75 и более лет) произошло снижение интенсивности смертности: у мужчин на 137 случаев (20%) и 5,2 (0,8%); у женщин – на 63,5 (100%) в возрасте 55–64 и 65–74 лет на 40,1(9,3%) соответственно. При сравнении данных за 2010 и 2009 гг. выявлено снижение показателей на 5,5% у женщин и 5,3% у мужчин. За 21 год смертность от БСК повысилась у мужчин на 195 случаев (61,4%), у женщин – на 114 случаев (26,0%).

Следует отметить, что лица трудоспособного возраста характеризовались подобной динамикой: у мужчин и женщин интенсивность повышения смертности от БСК составила 155,9 и 152,9%.

Общеизвестно, что повышенная смертность мужчин измеряется при помощи индекса сверхсмертности – отношения показателей смертности мужчин к соответствующим данным женщин. Во всех возрастных группах отмечалось преобладание мужской смертности, особенно выраженное (от 1,6 до 6 раз) у лиц молодого и среднего возраста. В то же время в целом смертность от БСК у мужчин составляла в 1990 г. 72,4% смертности женщин, возрастая к 2010 г. до 92,9%. В связи с этим особый интерес представляли результаты стандартизованных показателей смертности (рис. 1).

В целом динамика стандартизованных показателей смертности от БСК – у мужчин от минимума в 686 случаев (1991 г.), максимума в 957 (1994 г.) и до 761 (2010 г.) и у женщин соответственно, 426, 585 и 455 случаев – подчеркивала очевидное их превышение у мужчин (более чем в 1,6 раза, р<0,001). Кроме того, имелась разнонап- равленная тенденция в изменении величины по сравнению с исходным уровнем, а именно: снижение – у женщин на 1,1% и повышение – у мужчин на 5,8%. Интерес представляла оценка динамики смертности от различных форм БСК (табл. 3).

Наибольший вклад в эту ситуацию внесла смертность от ишемической болезни сердца (ИБС). Средний абсолютный прирост показателя составил у мужчин 139,6%, у женщин – 114,3%. В случаях инфаркта миокарда у обеих групп отмечалось его трехкратное повышение. В то же время рост смертности от церебро-васкулярной болезни (ЦВБ) был обусловлен в основном его увеличением у женщин – на 115,3%, у мужчин этот показатель вырос на 69,7%. Динамика структуры смертности от БСК свидетельствовала также о повышении ее доли в общей смертности, у мужчин – на 11,3%, у женщин – на 8,7% в основном за счет смертности от ИБС, которая составила у мужчин 36,9%, у женщин – 55% (табл. 4).

Следует отметить, что у женщин, несмотря на значительное превышение вклада смертности от БСК (за 1990– 2010 гг. соответственно 55,1–59,9% и 37,3–41,5%, p<0,001), у мужчин отмечались более высокие цифры доли смертности от ИБС (44,4–63,4%), существенно превышающие данные по смертности от ЦВБ (28,1–29,4,2%, p<0,001). В то же время у женщин показатели смертности от ЦВБ (30,8–49,9%) были больше аналогичных данных смертности от ИБС (28,6–48,9%, p<0,05). Наиболее значимым оказался прирост доли смертности от ИБС: у мужчин и женщин он составил 63,4 и 71,0% всей смертности от БСК.

Прирост смертности от ЦВБ у мужчин составил 4,6%, у женщин – 45,8% (p<0,001). Снижение смертности от других заболеваний БСК (на 73,9 и 84,7% соответственно), возможно, связано с особенностями кодирования причин смерти в период 90-х годов [10, 11, 12]. Определенный интерес представляли результаты оценки динамики показателей смертности от основных причин у трудоспособной части населения. Первое место занимали внешние причины (32–34,6%), а смертность от БСК сместилась на второе место (23,7–27,1%).

Доля лиц, умерших от новообразований (третье место), составила 21,3% – 16,5%. Следует отметить, что каждый четвертый мужчина (24,9%) и каждая пятая женщина (20,4%) умирали от БСК в трудоспособном возрасте. В старшем возрасте (мужчины более 60 лет и женщины более 55 лет) по этой причине умирало 48,5% мужчин и 53,3% женщин

Средний возраст наступления смерти от БСК колебался у мужчин от 59,2±1,3 до 61,7±0,9; у женщин – от 64,2±1,2 до 65,7±0,9 года.

Сокращение продолжительности жизни по этой причине у женщин составило в начале исследования 10,4 года со снижением к концу исследования до 7,7 года. У мужчин по сравнению со средней продолжительностью жизни эта цифра была соответственно ниже на 4,2 года, а к концу исследования разница нивелировалась. Смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте оказывает самое неблагоприятное воздействие на формирование и состав трудовых ресурсов области. Следует отметить, что

Таблица 3

Динамика коэффициента смертности от различных форм БСК

|

Годы |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

ИБС (I20–I25) |

ИМ (I21–I22) |

ЦВБ (I60–I69) |

ИБС (I20–I25) |

ИМ (I21–I22) |

ЦВБ (I60–I69) |

|

|

1990 |

141 |

22 |

89 |

126 |

17 |

135 |

|

1995 |

237 |

22 |

132 |

199 |

15 |

209 |

|

2000 |

241 |

54 |

164 |

209 |

44 |

270 |

|

2005 |

266 |

81 |

188 |

242 |

59 |

282 |

|

2010 |

326 |

88 |

151 |

270 |

68 |

249 |

Таблица 4

Структура смертности населения г. Томска от различных форм БСК

|

Годы |

Доля от всех смертей (%) |

Доля от БСК (%) |

|||||

|

БСК |

ИБС |

ЦВБ |

др. БСК |

ИБС |

ЦВБ |

др. БСК |

|

|

Мужчины |

|||||||

|

1990 |

37,3 |

16,5 |

10,5 |

10,3 |

44,2 |

28,2 |

27,6 |

|

1995 |

33,5 |

17,1 |

9,5 |

6,8 |

51,2 |

28,4 |

20,4 |

|

2000 |

35,4 |

18,4 |

12,5 |

4,5 |

51,9 |

35,3 |

12,8 |

|

2005 |

36,7 |

19,5 |

13,7 |

3,5 |

53,0 |

37,4 |

9,6 |

|

2010 |

41,5 |

26,3 |

12,2 |

3,0 |

63,4 |

29,4 |

7,2 |

|

Женщины |

|||||||

|

1990 |

55,1 |

15,8 |

17,0 |

22,4 |

28,6 |

30,8 |

40,6 |

|

1995 |

52,8 |

18,8 |

19,8 |

14,3 |

35,6 |

37,4 |

27,0 |

|

2000 |

51,9 |

20,0 |

25,9 |

5,9 |

38,7 |

49,9 |

11,4 |

|

2005 |

55,2 |

22,9 |

26,7 |

5,6 |

41,4 |

48,4 |

10,2 |

|

2010 |

59,9 |

29,3 |

26,9 |

3,7 |

48,9 |

44,9 |

6,2 |

ежегодные потери населения трудоспособного возраста составляли треть общего числа умерших, подавляющее число из них были мужчины (78%). Их смертность в 3,6 раза превышала смертность женщин. Рост смертности в трудоспособном возрасте и повышенная смертность мужчин вели к увеличению среди населения численности вдов и несовершеннолетних сирот, преобладанию в старших возрастных группах населения одиноких женщин.

Следствием возрастающей разницы уровней смертности мужчин и женщин городского населения являлось выраженное различие ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) – интегрального показателя, характеризующего уровень и качество жизни, который равнялся у мужчин 61,5 года, у женщин – 73,4 года (табл. 5).

Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин составил в среднем 11,9 года, с колебаниями от 13,4 лет в 1993 до 10,7 в 1999 гг. Самые низкие показатели ОПЖ как у мужчин, так и у женщин были в 1993 г. (57,8 и 71,2 года), абсолютная убыль составила 5,5 года у мужчин и 3,3 года – у женщин (с темпом убыли соответственно 8,7 и 4,5%). В дальнейшем произошел рост показателя, и в 2010 г. он превысил исходный уровень на 1,7% (0,4 и 3,2% у мужчин и женщин соответственно) и достиг 70 лет.

Считается, что различия в смертности населения по полу являются следствием образа жизни мужчин и женщин.

Мужчины чаще, чем женщины, были заняты на работе с тяжелыми и вредными условиями труда, подвержены в большей мере психологическим стрессам, характерными для мужчин являются злоупотребление алкоголем, курение, нарушение режима питания [13–15]. Известно, что курение приводит почти к 6 млн случаев смерти еже-

Таблица 5

Ожидаемая продолжительность жизни городского населения

Отмечено, что больше всего курили и употребляли алкоголь лица трудоспособного возраста, причем у мужчин эти показатели более чем в два раза превышали аналогичные результаты у женщин (табл. 6).

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о том, что БСК продолжают занимать лидирующее место в структуре общей смертности взрослого населения г. Томска, составляя за 21-летний период 37,3–41,5% у мужчин и 55,1– 59,9% у женщин. Отмечается рост смертности от ИБС: у мужчин – 139,6%, у женщин – 114,3%, а также от ЦВБ (рост показателя у женщин составил 115,3%, у мужчин – 69,7%), что также подтверждает гендерные различия при этих причинах смерти. В трудоспособном возрасте от БСК умирали каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина. Динамика стандартизованных показателей за период 1990–2010 гг. подтверждала гендерное неравенство со значительным (в 2,3–2,7 раза) преобладанием мужской смертности и превышением тренда смертности у мужчин в 2 раза по сравнению с показателями у женщин, что способствовало развитию неблагоприятного в прогностическом отношении регрессивного типа популяции, утрате демографического потенциала роста и постарению населения. В то же время следует отметить, что за 21 год прирост населения в типичном городе Западной Сибири составил 0,6% и также сопровождался разнонаправленными тенденциями, а именно: уменьшением числа мужчин на 4,7%, возрастанием количества женщин на 5,6%, увеличением ОПЖ до 70 лет (у мужчин – до 64,4 года, у женщин – до 76 лет). Несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние годы, проблема смертности от БСК у женщин остается одним из главных вызовов XXI века, социально-экономическое бремя которой будет возрастать в связи с увеличением числа лиц старшего возраста. Динамика роста смертности от различных форм БСК как за счет группы мужчин, так и за счет женщин, поражение лиц трудоспособного возраста делают проблему изучения гендерных особенностей одной из наиболее актуальных проблем современной практической кардиологии.

Таблица 6

Распространенность поведенческих факторов риска (%)

|

Факторы риска |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

0–15 лет |

Трудоспособный возраст |

Старше трудосп. возраста |

0–15 лет |

Трудоспособный возраст |

Старше трудосп. возраста |

|

|

Алкоголь |

0,17 |

49,40 |

25,87 |

0,05 |

20,88 |

17,62 |

|

Курение |

0,18 |

53,50 |

32,84 |

0,06 |

10,87 |

7,67 |

Список литературы Гендерные аспекты сердечно-сосудистой смертности и численности населения типичного города Западной Сибири

- World Health Organization. Europe Mortality indicators by 67 causes of death, age and sex (HFA-MBD) . -URL: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases/mortality-indicators-by-67-causes-of-death,-age-and-sex-hfa-mbd (дата обращения 25.05.2012).

- Демографический ежегодник России, 2012//Статистический сборник. -М.: Росстат, 2012. -535 с.

- Шальнова С.А., Конради А.О., Карпов Ю.А. и др. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 12 регионах Российской Федерации, участвующих в исследовании "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России"//Рос. кардиологический журнал. -2012. -№ 5(97). -С. 6-11.

- Маркес П.В. Рано умирать. Проблемы высокого уровня заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и травм в Российской Федерации и пути их решения. -М.: Международный банк реконструкции и развития. Всемирный банк, 2006. -147 с.

- Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Демографические тенденции в Российской Федерации вклад болезней системы кровообращения//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2012. -№ 1. -С. 5-10.

- Бойцов С.А., Самородская И.В. Динамика сердечно-сосудистой смертности среди мужчин и женщин в субъектах Российской Федерации (2002-2011 гг.)//Кардиология. -2014. -№ 4. -С. 4-9.

- Калинина Т.В. Гендерные аспекты смертности населения Республики Беларусь//Вопросы организации и информатизации здравоохранения. -2012. -№ 2. -С. 4-8.

- Rajaratnam J., Marcus J., Alison L. et al. Worldwide mortality in men and women aged 15-59 years from 1970 to 2010: a systematic analysis//Lancet. -2010. -Vol. 375. -P. 1704-1720.

- Касинский С.В., Дырко И.П., Ласкеева Н.И. и др. Томск в цифрах (2002-2009 гг.)//Статистический сборник. -Томск: Томскстат, 2010. -258 с.

- Бойцов С.А., Самородская И.В. Связана ли высокая смертность от болезней системы кровообращения в России с неправильным кодированием причин смерти?//Кардиология. -2015. -№ 1(65). -С. 47-52.

- World Health Organisation. WHO Mortality Database, 2013 //Country codes 4272 and 4308. -URL: http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality_rawdata/en/index.html (дата обращения 05.08.2013).

- Никулина Н.Н. Сердечно-сосудистая смертность: анализ качества диагностики и статистического учета причин смерти//Саратовский научно-мед. журнал. -2011. -№ 1. -С. 91-96.

- Zaridze D., Brennan P., Boreham J. et al. Alcohol and cause-specific mortality in Russia: a retrospective case-control study of 48 557 adult deaths//Lancet. -2009. -Vol. 373. -P. 2201-2214.

- Кладов С.Ю., Конобеевская И.Н., Карпов Р.С. Факторы демографической нестабильности населения Томской области. -Томск: Печатная мануфактура, 2009. -224 с.

- Немцов А.В., Терехин А.Т. Сердечно-сосудистая смертность и потребление алкоголя в России//Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. -2008. -№ 3. -С. 25-30.

- World Health Organisation. Media centre. Fact sheets. Noncommunicable diseases . -URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/index.html (дата обращения 25.05.2012).