Гендерные особенности комплексной оценки прогноза при инфаркте миокарда с использованием шкал тревожности и депрессии

Автор: Лебедева Наталия Борисовна, Ардашова Наталия Юрьевна, Барбараш Ольга Леонидовна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.31, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить гендерные различия влияния тревожно-депрессивных расстройств на прогноз инфаркта миокарда (ИМ) и выявить комплекс клинико-инструментальных и психофизиологических показателей, определяющих годовой прогноз при ИМ, в зависимости от гендерной принадлежности пациентов. Материал и методы. В исследование включено 346 больных с Q-образующим ИМ, поступивших в стационар в течение суток от его развития и выписанных на амбулаторный этап долечивания. На 5-7-е сутки ИМ проводились: исследование клинического статуса, суточное мониторирование электрокардиограммы (СМ-ЭКГ) с оценкой вариабельности ритма сердца (ВРС), эхокардиография (ЭхоКГ), психологическое тестирование с применением шкал оценки депрессии Цунга (Д), личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности Спилбергера-Ханина. Через год от развития ИМ учитывали случаи наступления смерти, развития реинфаркта, нестабильной стенокардии, повторные госпитализации. Результаты. У мужчин с ИМ, в отличие от женщин, оценка комплекса неблагоприятных психофи-зиологических и клинических параметров привела к повышению эффективности прогнозирования. Так, сочетание высокой ЛТ и депрессии в госпитальном периоде с 90%-й вероятностью свидетельствовало о неблагоприятном годовом прогнозе, их отсутствие в 90% случаев “предсказывало” благоприятное течение заболевания. При использовании оценочных психологических шкал совместно с оценкой фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) или ВРС (SDNN) результативность прогнозирования повышалась до 100%. Заключение. Значимость набора прогностических факторов при ИМ различается в зависимости от пола пациентов. Наличие в госпитальном периоде ИМ у мужчин высоких уровней тревоги и депрессии свидетельствует о неблагоприятном годовом прогнозе, особенно при сочетании со снижением ФВ ЛЖ и ВРС. Однако для женщин с ИМ необходимо создание других, более эффективных моделей прогнозирования.

Инфаркт миокарда, тревога, депрессия, прогноз, гендерные различия

Короткий адрес: https://sciup.org/14920074

IDR: 14920074 | УДК: 616.127-005.8

Текст научной статьи Гендерные особенности комплексной оценки прогноза при инфаркте миокарда с использованием шкал тревожности и депрессии

Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, ИМ и связанные с ним последствия по-прежнему являются одной из самых распространенных причин смертности во всем мире, а разработка методов прогнозирования ближайших и отдаленных исходов ИМ – одной из наиболее актуальных проблем кардиологии. Давно известно, что прогноз у этой категории больных определяется наличием жизненно опасных нарушений ритма, коронарной недостаточности и левожелудочковой дисфункции. Вместе с тем очевидно, что при определении прогноза, а, следовательно, степени агрессивности лечения и длительности последующей реабилитации необходимо ориентироваться не только на клинические показатели. В настоящее время не вызывает сомнений, что психосоциальные факторы, из которых наиболее значимыми представляются депрессия и тревога, оказывают существенное влияние не только на развитие и течение ИМ, но и на отдаленный прогноз [1, 10– 13]. При этом установлено, что наличие депрессивного синдрома и повышенной тревожности тесно связано с традиционными клиническими факторами неблагоприятного прогноза [14]. Прогностическая значимость тревожно-депрессивных расстройств при ИМ заключается в общности патогенетических механизмов, лежащих в основе как прогрессирования ишемической болезни сердца (ИБС), так и развития депрессии, одним из которых является активация системы “гипоталамус-гипофиз-над-почечники” с развитием симпатической активации [6, 8]. Таким образом, признаки вегетативной дисфункции, на- ряду с тревожно-депрессивными расстройствами, могут являться факторами, определяющими ближайшие и отдаленные исходы ИМ. Для стратификации риска пациентов с ИМ в настоящее время предложено множество прогностических шкал, и сам факт их многочисленности свидетельствует об отсутствии оптимального метода прогнозирования. Кроме того, существующие оценочные шкалы в основном опираются на показатели, оцениваемые в остром периоде ИМ, более значимые для госпитальных, а не долгосрочных исходов, и не учитывают пол пациентов. Вместе с тем известные гендерные особенности развития ИБС и ее острых форм определяют необходимость дифференцированного подхода к изучению значимости различных прогностических факторов у мужчин и женщин [1, 9, 12].

Цель настоящего исследования: изучить гендерные различия влияния тревожно-депрессивных расстройств на прогноз ИМ и выявить комплекс клинико-инструментальных и психофизиологических показателей, определяющих годовой прогноз при ИМ в зависимости от гендерной принадлежности пациентов.

Материал и методы

Исследование проводилось на базе инфарктного отделения Кузбасского кардиологического центра. Всего в исследование было включено 346 больных с ИМ с подъемом сегмента ST, поступивших в стационар в течение суток от его развития и выписанных на амбулаторный этап долечивания.

Включали больных, способных выполнить требова- ния, предъявляемые в ходе исследования, с отсутствием тяжелых сопутствующих заболеваний, ухудшающих психический и соматический статус или прогноз в отношении жизни (психических, онкологических заболеваний), с отсутствием перенесенной ранее вне связи с индексным ИМ реваскуляризации миокарда.

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом Кузбасского кардиологического центра. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1.

Для купирования ангинозного статуса использовали наркотические и ненаркотические анальгетики, назначались антикоагулянты, дезагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, по показаниям – инфузия нитроглицерина, диуретики. Статины на госпитальном этапе получали 82,6% больных, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) проведено у 42,2%, тромболитическая терапия (ТЛТ) – у 11,6% больных.

На 5–7-е сутки ИМ проводились: исследование клинического статуса, СМ-ЭКГ с оценкой ВРС, ЭхоКГ, психологическое тестирование с применением шкал оценки депрессии Цунга (Д), личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности Спилбергера–Ханина. Через год от развития ИМ проводился анализ “конечных точек” на визите, а также путем изучения медицинской документации (амбулаторных карт, выписок из историй болезни). Учитывали случаи наступления смерти, развития реинфаркта, нестабильной стенокардии, повторные госпитализации. При наличии хотя бы одной конечной точки прогноз расценивался как неблагоприятный. Удалось получить информацию о всех больных. Частота развития конечных точек представлена в таблице 2.

Обработка полученных данных выполнялась с помощью пакета программ Statistica 6.0.360.0 (StatSoft, Inc). Использовались методы параметрической и непараметрической статистики. В случаях нормального распределения вычислялись средние значения величин (М), стандартная ошибка средней (m), достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. При отсутствии нормального распределения определяли медиану (Ме) и межквартильный размах (Q25–Q75). Для выявления связи между изучаемыми величинами применяли корреляционный анализ по Спирмену. Для сравнения частот использовался критерий соответствия Пирсона – χ 2 . Во всех процедурах статистического анализа уровень значимости р принимался равным или менее 0,05.

При оценке прогностической значимости отдельных параметров анализировали:

– чувствительность (Ч) – долю больных с измененными показателями среди имеющих “конечные точки”;

– специфичность (С) – долю больных с неизмененными показателями среди не имеющих “конечных точек”;

– предсказующую ценность положительного результа-

Таблица 1

Сравнительная клинико-анамнестическая характеристика возрастных групп больных ИМ

|

Показатели |

Женщины (n=140) |

Мужчины (n=206) |

|

Возраст, годы |

64 (59; 69) |

63 (54; 68) |

|

АГ в анамнезе (%) |

127 (90,7) |

131 (64,1)* |

|

ИМ в анамнезе (%) |

52 (37,1) |

75 (36,41) |

|

СД 2-го типа (%) |

37 (26,4) |

27 (13,1)* |

|

Передний ИМ (%) |

85 (60,7) |

126 (61,2) |

|

Рецидив ИМ (%) |

19 (13,6) |

20 (9,7) |

|

Класс тяжести ИМ** |

||

|

II (%) |

36 (25,7) |

65 (31,6) |

|

III (%) |

36 (25,7) |

47 (22,8) |

|

IV (%) |

68 (48,6) |

94 (45,6) |

|

Примечание: * – р<0,01 по сравнению с женщинами; |

** – по Николаевой– |

|

|

Аронову. |

||

Таблица 2

Частота развития конечных точек в течение года у больных ИМ

|

Конечные точки |

Мужчины (n=206) |

Женщины (n=140) |

|

Ишемические события |

18 (8,7%) |

19 (13,6%) |

|

Госпитализации |

33 (16%) |

35 (25) |

|

Реинфаркты |

25 (12,1%) |

23 (16,4%) |

|

Смерть |

17 (8,2%) |

15 (10,7%) |

|

Комбинированные |

93 (45,1%)* |

92 (65,7%) |

Примечание: * – р<0,001 по сравнению с женщинами.

та (ПЦПР) – долю больных с “конечными точками” среди имеющих измененные показатели;

– предсказующую ценность отрицательного результата (ПЦОР) – долю больных с отсутствием “конечных точек” среди не имеющих измененные показатели.

Для оценки влияния высокого уровня тревоги и депрессии на конечные точки использовался метод многомерной логистической регрессии, позволяющий учесть и оценить вклад нескольких факторов.

Результаты

Группы мужчин и женщин, включенных в исследование, были сопоставимы по возрасту, локализации и тяжести ИМ (табл. 2).

В подостром периоде ИМ среди мужчин высокий балл ЛТ (46 и выше по шкале Спилбергера–Ханина) выявлен у 122 (59,2%), умеренно повышенный – у 84 (40,7%), средний балл ЛТ оказался высоким – 50,6±1,4. У женщин высокая ЛТ регистрировалась значимо чаще, чем у мужчин: высокий балл ЛТ выявлен у 126 (90%) больных, умеренно повышенный – у 14 (10%), р<0,01. Средний балл ЛТ в женской группе также оказался выше – 57,1±0,8 (р<0,05). Пациентов с ИМ и низким уровнем ЛТ ни среди мужчин, ни среди женщин выявлено не было. Уровни РТ у мужчин при обследовании на 5–7-е сутки ИМ распределились иначе, нежели уровни ЛТ: у 23 (11,2%) РТ была высокой, у 97 (47,1%) – умеренно повышенной и у 107 (51,9%)

О есть □ нет

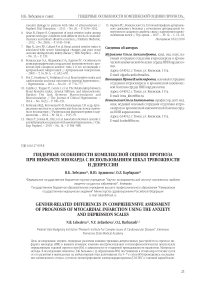

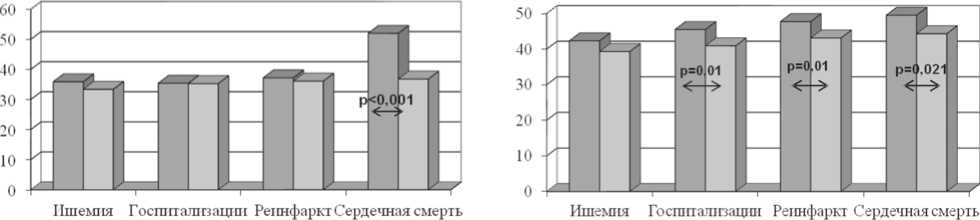

Рис. 1. Средние баллы депрессии по шкале Цунга на 5–7-е сутки у мужчин в зависимости от наличия конечных точек в течение года

II есть □ нет

Рис. 2. Средние баллы депрессии по шкале Цунга на 5–7-е сутки у женщин в зависимости от наличия конечных точек в течение года

Таблица 3

Уровни ЛТ и РТ (баллы) на 5–7-е сутки ИМ в зависимости от наличия и отсутствия конечных точек в течение года у мужчин и женщин

|

Конечные точки |

Мужчины (n=206) Женщины (n=170) ЛТ РТ ЛТ РТ |

|

Ишемия Без ишемии Реинфаркт |

50,7±1,8* 36,6±2,3* 58,8±2,0 39,1±2,0 43,4±1,8 27,8±1,9 55,7±3,5 41,0±3,4 52,5±1,6 37,8±1,2 57,8±1,6 41,6±1,6 |

|

Конечные точки |

Мужчины (n=206) Женщины (n=170) Конечные точки Мужчины (n=206) ЛТ РТ ЛТ |

|

Без реинфаркта ЖНР Без ЖНР СН выше I ФК СН не выше I ФК Сердечная смерть Выжившие |

44,8±2,7 32,4±2,2 57,0±1,0 40,0±1,0 50,1±1,1* 32,1±2,5 57,9±1,5 41,4±3,5 42,8±2,1 28,2±1,8 56,6±1,0 39,2±1,1 50,7±1,4 36,4±1,9* 57,6±1,8 43,3±3,5 44,2±1,2 (р<0,05) 29,3±1,6 56,2±1,4 40,2±2,5 51,8±1,2 38,4±1,4 57,9±3,2 37,8±3,0 42,2±2,1 32,6±1,8 57,3±0,8 40,4±0,9 |

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с пациентами без конечной точки.

– низкой. В женской группе в подостром периоде ИМ превалировала умеренно повышенная РТ – у 74 (61,7%), высокая РТ была выявлена у 34 (28,3%) – большего числа женщин, чем мужчин (р<0,05), низкая – у 12 (10%) пациенток.

Депрессивные симптомы (46 баллов и выше по шкале Цунга) выявлены у 62 (30,1%) обследованных мужчин и у 34 (24,3%) женщин. Средние баллы депрессии составили 38,2±1,72 у мужчин и 41,6±1,93 у женщин (р<0,01). Пациентов с большой депрессией среди обследованных не было. Таким образом, при сопоставимой частоте выявления тревоги и депрессии, одинаковой тяжести ИМ выраженность тревожно-депрессивных расстройств и ситуационная реактивность у женщин были значительно выше, чем у мужчин.

При анализе прогностической роли госпитальной депрессии у мужчин не было выявлено достоверных различий в среднем балле депрессии на 5–7-е сутки в группах с наличием и отсутствием различных конечных точек в течение года наблюдения (рис. 1).

Однако у пациентов, умерших в течение года, на гос- питальном этапе средний балл депрессии был значимо выше по сравнению с выжившими – 49,5±2,2 и 36,8±2,8 соответственно (p<0,001).

У женщин с наличием конечных точек в постинфарктном периоде, в том числе и сердечной смерти, средние баллы по шкале Цунга на 5–7-е сутки были достоверно выше по сравнению с пациентками без конечных точек в течение года (рис. 2).

При анализе связи уровней госпитальной тревожности с наличием конечных точек в течение года показано, что у мужчин с признаками ишемии и сердечной недостаточности (СН) уровни ЛТ и РТ на 5–7-е сутки были достоверно выше по сравнению с пациентами без ишемии и СН (табл. 3), а у пациентов с желудочковыми нарушениями ритма (ЖНР) на годовом этапе в госпитальном периоде регистрировался значимо более высокий уровень ЛТ (табл. 4).

У женщин не было выявлено достоверных различий средних баллов РТ и ЛТ в зависимости от наличия и отсутствия конечных точек в течение года (табл. 4).

С целью выявления комплекса факторов, определяю-

Таблица 4

Прогностическая ценность оценки психофизиологических и клинических параметров на 5–7-е сутки ИМ при определении риска развития неблагоприятного исхода в течение года у мужчин и женщин

|

Показатели |

Ч (%) |

С (%) |

ПЦПР (%) |

ПЦОР (%) |

||||

|

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

|

|

ЛТ>46 баллов |

90,5 |

78,9 |

10,9 |

80 |

62 |

48,3 |

41,7 |

73,3 |

|

РТ>46 баллов |

31,1 |

68,4 |

76,1 |

73,3 |

67,6 |

39,4 |

40,7 |

33,3 |

|

Д>46 баллов |

25,7 |

47,4 |

78,3 |

60 |

65,5 |

45 |

39,6 |

75 |

|

ЛТ+Д |

68,8 |

26,3 |

16,7 |

66,8 |

68,8 |

90 |

16,7 |

90 |

|

ЛТ+Д+ФВ ЛЖ<40% |

50 |

25,3 |

33,3 |

44,6 |

66,7 |

100 |

20 |

100 |

|

ЛТ+Д+ЖНР |

50 |

25,3 |

50 |

47,3 |

80 |

50 |

20 |

86,6 |

|

ЛТ+Д+SDNN<70 ms |

80,8 |

20,5 |

25 |

46,8 |

70 |

100 |

37,5 |

84,6 |

Таблица 5

Многофакторный логистический регрессионный анализ клинико-анамнестических данных, влияющих на прогноз у мужчин с ИМ

|

Факторы |

ОШ (95% ДИ) |

p |

|

Д |

9,55 (5,31–12,96) |

<0,05 |

|

Тяжесть ИМ (III–IV) |

8,71 (6,09–11,63) |

<0,05 |

|

СД |

7,45 (2,11–16,29) |

0,002 |

|

ЛТ |

6,36 (3,57–12,81) |

0,001 |

|

ФВ ЛЖ |

5,22 (1,55–17,54) |

0,008 |

|

РТ |

1,15 (1,91–19,81) |

0,002 |

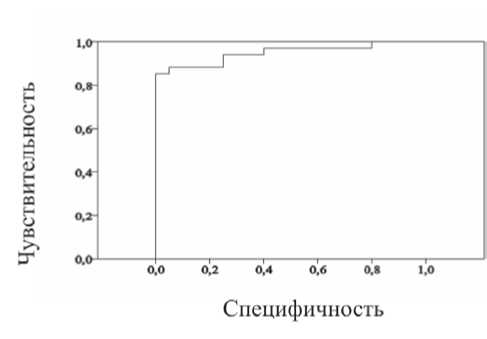

Рис. 3. Прогностическая мощность модели оценки годового прогноза (ROC-кривая)

щих прогноз при ИМ, в настоящем исследовании были рассчитаны прогностические индексы для тревоги и депрессии отдельно и в комбинации с традиционными клиническими показателями в отношении риска неблагоприятного годового прогноза для мужчин и женщин с ИМ. Показано, что независимо от пола наличие в госпитальном периоде ИМ только одного неблагоприятного психологического показателя не всегда дает высокую степень прогностического индекса, особенно у женщин (от 33 до 86,6%). Из 3 используемых шкал следует отметить шкалу ЛТ, обладающую высокой чувствительностью при низкой специфичности у женщин и достаточно высокими чувствительностью и специфичностью у мужчин.

Присоединение клинических показателей не дало существенного повышения эффективности прогнозирования в женской группе.

Вместе с тем у мужчин оценка комплекса неблагоприятных психофизиологических и клинических параметров привела к повышению эффективности прогнозирования.

Так, сочетание высокой ЛТ и депрессии в госпитальном периоде с 90%-й вероятностью свидетельствует о неблагоприятном годовом прогнозе, их отсутствие в 90% случаев “предсказывает” благоприятное течение заболевания. При использовании оценочных психологических шкал совместно с оценкой ФВ ЛЖ или ВРС (SDNN) результативность прогнозирования повышалась до 100% (табл. 5).

Таким образом, в настоящем исследовании у мужчин комплексный подход к оценке годового прогноза с использованием клинических показателей и психометри- ческого тестирования явился более эффективным, чем у женщин. Следует подчеркнуть простоту и доступность использованных прогностических предикторов.

Многофакторный логистический регрессионный анализ клинико-анамнестических данных, влияющих на прогноз у мужчин с ИМ, также продемонстрировал высокое прогностическое значение депрессии, тяжести ИМ на госпитальном периоде, наличия СД с высокой прогностической мощностью модели (табл. 5, рис. 3).

Обсуждение

Имеющиеся на сегодняшний день данные о роли тревоги и депрессии при ИМ подтверждают их высокую распространенность в этой когорте пациентов, связь с более тяжелым клиническим течением острого периода заболевания и последующим неблагоприятным прогнозом [2, 10]. По последним данным, частота встречаемости депрессивного синдрома при ИМ достигает 46%, а тревога практически всегда сопутствует симптомам депрессии [2].

В настоящем исследовании продемонстрирована одинаковая частота встречаемости тревожно-депрессивных расстройств у мужчин и женщин с ИМ при их большей выраженности у женщин, что согласуется с данными литературы [3].

Согласно ранее проведенным исследованиям, хронически повышенный уровень тревоги, а также крайние проявления тревожных состояний повышают риск раз- вития и прогрессирования ИБС у мужчин и женщин [13]. В последние годы получены однозначные свидетельства прогностического значения тревоги при ИБС и ее острых формах. Так, доказано, что высокий уровень тревоги ухудшает постинфарктную адаптацию, приводит к значительному повышению риска повторной ишемии, реинфаркта, ЖНР [1, 10]. Вместе с тем исследования роли тревоги в госпитальном периоде ИМ для течения постинфарктного периода не столь многочисленны, в большинстве из них в основном оценивалась ситуационная тревожность, не учитывалось влияние тяжести ИМ, возраста, мало изучены гендерные различия [3, 4, 10].

В отличие от тревоги связь депрессии с развитием и течением острых форм ИБС доказана во многих исследованиях, однако гендерные аспекты также остаются изученными недостаточно [2, 5, 7, 14]. Вместе с тем известно, что пол и возраст могут менять клинические и прогностические характеристики любого другого фактора сердечно-сосудистого риска [9]. Данные, полученные в настоящем исследовании, свидетельствуют о наличии существенных гендерных различий значения депрессии и тревоги при ИМ для годового прогноза. Так, установлено, что в отличие от мужчин госпитальная тревога, оцененная по шкалам Спилбергера–Ханина, у женщин не играет прогностической роли, в то время как наличие симптомов депрессии по шкале Цунга на 5–7-е сутки ИМ существенно ухудшает прогноз и у мужчин, и особенно значительно – у женщин. Полученные результаты подтверждаются рядом исследований, также выявивших связь госпитальной депрессии при ИМ со смертельным исходом в течение года – повышение риска смерти в 1,5–3 раза [2, 15]. Выявленные гендерные различия могут объясняться особенностями стресс-реагирования, воспалительного и гормонального фона, а также, возможно, генотипа, как это было показано в некоторых исследованиях [11].

Заключение

Результаты, полученные в настоящей работе, свидетельствуют о перспективности комплексного подхода к оценке прогноза у пациентов с ИМ с применением шкал психологического тестирования (с отдельной оценкой конституциональной, ситуационной тревожности и депрессии) в сочетании с клиническими показателями. Однако значимость набора прогностических факторов различается в зависимости от пола пациентов, и для женщин с ИМ необходим поиск других, более эффективных способов прогнозирования.

Список литературы Гендерные особенности комплексной оценки прогноза при инфаркте миокарда с использованием шкал тревожности и депрессии

- Лебедева Н.Б., Ардашова Н.Ю., Барбараш О.Л. Влияние гендерного фактора на клиническую и прогностическую значимость повышенной тревожности при инфаркте миокарда//Проблемы женского здоровья. -2011. -№ 3. -С. 48-54.

- Оганов Р.Г., Погосова Г.В., Колтунов И.Е. и др. Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и снижает продолжительность жизни больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца//Кардиология. -2011. -№ 2. -С. 59-66.

- Bjerkeset O., Nordahl H.M., Mykletun A. Anxiety and depression following myocardial infarction: gender differences in a 5-year prospective study//J. Psychosom. Res. -2005. -Vol. 58(2). -P. 153-161.

- Benninghoven D., Kaduk A., Wigand U. et al. Influence of anxiety on the course of heart disease after acute myocardial infarction -risk factor or protective function?//Psychother. Psychosom. -2006. -Vol. 75(1). -P. 56-61.

- Carney R.M., Freedland K.E. Depression in patients with coronary heart disease//Am. J. Med. -2008. -Vol. 121. -P. 20-27.

- Carney R.M., Freedland K.E., Veith R.C. Depression, the autonomic nervous system and coronary heart disease//Psychosom. Med. -2005. -Vol. 67(1). -P. 29-33.

- Frasure-Smith N., Lesperance F. Reflections on depression as a cardiac risk factors//Psychosom. Med. -2005. -Vol. 67. -P. 19-25.

- Guinjoan S.M., De Guevara M.S., Correa C. et al. Cardiac parasympathetic dysfunction related to depression in older adults with acute coronary syndromes//J. Psychosom. Res. -2004. -Vol. 56. -P. 83-88.

- Hendrix K.H., Mayhan S., Egan B.M. Gender and age-related differences in treatment and control of cardiovascular risk factors among high-risk patients with angina//J. Clin. Hypertension. -2005. -Vol. 7(7). -P. 386-388.

- Moser D.K., McKinley S., Riegel B. et al. Relationship of persistent symptoms of anxiety to morbidity and mortality outcomes in patients with coronary heart disease//Psychosom. Med. -2011. -Vol. 73. -P. 803-809.

- Mendelsohn M.E., Karas R.H. Molecular and cellular basis of cardiovascular gender differences//Science. -2005. -Vol. 308. -P. 1583-1587.

- Naqvi T.Z., Naqvi S., Bairey-Merz N.B. Gender differences in the link between depression and cardiovascular disease.//Psychosom. Med. -2005. -Vol. 67. -P. 15-18.

- Roest A.M., Martens E.J., de Jone P. et al. Anxiety and risk of incident coronary heart disease. A meta-analysis//J. Am. Coll. Cardiol. -2010. -Vol. 56. -P. 38-46.

- Shimbo K.W., Davidson D.C., Haas V. et al. Negative impact of depression on outcomes in patients with coronary artery disease: mechanisms, treatment considerations, and future directions//J. Thromb. and Haem. -2005. -Vol. 3. -P. 897-908.

- Van Melle J.P., Jonge P.T., Spijkerman A. Prognostic association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular events: a meta-analysis//Psychosom. Med. -2004. -Vol. 66. -P. 814-822.