Гендерные различия проявления факторов буллинга у подростков

Автор: Галагузова Ю.Н., Цыреньщикова О.Н., Югова Е.А., Братчикова Ю.В.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний

Статья в выпуске: 2 (101), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Недостаточная изученность влияния гендерных различий на поведение всех участников буллингструктуры (агрессоров, их жертв, сторонних наблюдателей) сдерживает разработку профилактических мер, призванных оказать помощь подросткам в условиях буллинга, предупредить насилие и травлю в системе образования. Цель — определение гендерных различий проявления факторов буллинга у подростков в общеобразовательной организации, в условиях малого города. Материалы и методы. Для реализации поставленной цели использовались методы анкетирования (адаптированная методика «Школьный климат») и тестирования (Единая методика социально-психологического тестирования). Результаты и обсуждение. В подростковом возрасте юноши и девушки одинаково склонны к проявлению агрессии, однако содержательные характеристики такого поведения (вид агрессии, степень выраженности факторов буллинга) проявляются по-разному. Девочки с позитивными установками в отношении буллинга ориентированы в большей степени на соперничество, применяя вербальную агрессию, воздействие через виртуальную среду. Юноши с позитивными установками в отношении буллинга предпочитают физическую агрессию, видят результативность профилактики буллинга в ужесточении контроля со стороны администрации. Выводы. Для юношей фактором риска чаще является склонность к риску, фактором защиты от буллинга — социальная активность. Для девушек факторами риска возникновения буллинга выступают импульсивность и тревожность; факторами защиты от буллинга — принятие родителями и принятие одноклассниками, что расширяет представление о специфике и гендерных различиях выраженности факторов буллинга в старшем подростковом возрасте. Результаты опытно-поисковой деятельности позволяют выработать стратегии первичной профилактики с учетом гендерных различий: к работе с девушками важно подключать родителей, а для юношей необходимо организовать возможность их участия в общественно полезных делах.

Буллинг, факторы защиты, факторы риска, подростки, профилактика буллинга

Короткий адрес: https://sciup.org/149148392

IDR: 149148392 | УДК: 35.015.3+159.922.736+159.921.1 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-2101-197-204

Текст научной статьи Гендерные различия проявления факторов буллинга у подростков

Yulia N. Galaguzova, Doctor of Science (in Pedagogy), Professor, head of the chair of Pedagogy and Pedagogical Comparative Studies 1; ;

Оlga N. Tsyrenshchikova, post-graduate student at the chair of Pedagogy and Pedagogical Comparative Studies 1, acting head 2; ;

Еlena A. Yugova, Doctor of Science (in Pedagogy), Associate-Professor, head of the chair of Anatomy, Physiology and Life Safety 1; ;

Yulia V. Bratchikova, Candidate of Science (in Pedagogy), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Psychology of Education 1; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Психологическое благополучие и устойчивость личности ребенка представляются важной задачей в условиях нестабильности и изменчивости общества. Утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р план «Десятилетия детства» (2017–2027 гг.) 1 акцентирует внимание на необходимости создания в образовательных организациях безопасной и поддерживающей среды для детей и подростков. Это требует не только применения правозащитных механизмов, но и разработки конкретных практических мер, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, особое место среди которых занимает буллинг. Обращение к психолого-педагогической литературе и реальной образовательной практике показало, что, несмотря на существующие психолого-педагогические исследования, а также проводимую профилактическую работу по предупреждению буллинга в общеобразовательных организациях, его масштабы продолжают увеличиваться. По результатам различных исследований каждый третий школьник постоянно или эпизодически сталкивается с буллингом и признает, что сам неоднократно участвовал в травле своих сверстников как вербальным, так и физическим способом. Это свидетельствует о необходимости вмешательства образовательных организаций, а также служб медиации в предупреждение данного явления; поиска конкретных методов его диагностики, моделей профилактики, практик вмешательства. Важным аспектом работы социальных педагогов, педагогов-психологов и учителей становится учет гендерных различий проявления факторов буллинга у детей подросткового возраста, которые определят особенности построения профилактических программ.

Теоретические предпосылки, обзор и степень изученности проблемы. Известно, что феномен «буллинг» в конце ХХ в. стал предметом изучения в психологической науке, что вызвало ряд исследований (вначале в зарубежной, а потом и в отечественной литературе), разрабатывающих феноменологический и технологический подходы к его профилактике. Были описаны основные подходы изучения данного феномена: интерактивно-коммуникативный, агрессивно-деструктивный, когнитивно-поведенческий, социально ориентированный, которые различаются с точки зрения целей психологической работы, направленной на прекращение ситуаций буллинга.

Опираясь на исследования Т. Г. Гришиной [1], Д. Р. Баталова [2], Д. Н. Соловьева [3], В. Р. Петросянц [4], Т. А. Мерцаловой [5], мы выдвинули предположение, что буллинг возможно рассматривать как социально-педагогический феномен , поскольку данное явление искажает процесс социализации, препятствует овладению жертвой и агрессором позитивными социальными ролями, и в связи с чем требуется не только психологическая, но и социально-педагогическая помощь, направленная на социальное обучение и социальное воспитание обучающихся.

На основании работ С. В. Баныкиной [6], Е. А. Башмаковой, Е. А. Дегтярева [7], А. А. Реана, М. А. Новиковой [8] были уточнены и классифицированы факторы, влияющие на проявление буллинга в образовательной организации: административно-управленческий (несовершенство образовательной среды школы и неготовность педагогических работников); социально-психологический (несформиро-ванность ученического коллектива и школьного климата); личностный (особенности обучающихся, неблагополучие семьи или ближайшего окружения).

Для обоснования процесса профилактики буллинга в образовательной организации значимыми представляются исследования, позволяющие выявить факторы и причины, способствующие возникновению травли в образовательной среде (А. Б. Павлова [9]); описывающие механизмы устранения причин физического и психического насилия в коллективе (Ю. Н. Желонкина, О. А. Сластихина, И. О. Южакова, А. С. Смирнова [10; 11]); предлагающие меры по устранению провоцирующих конфликтных ситуаций в среде сверстников (Д. Р. Баталов [2]).

Исследования Л. С. Алексеевой показали, что существуют «сенситивные» периоды в жизни ребенка, в которых он наиболее уязвим и подвержен ситуации насилия, прежде всего это подростковый возраст [12, с. 13–14]. Проведенное учеными Псковского государственного университета исследование половозрастных особенностей представлений подростков о буллинге в образовательной среде [13; 14] дало возможность выявить ряд гендерных различий в понимании насилия и его проявлений. Согласно статистике девочки — младшие подростки чаще, чем мальчики, переживают психологическую и эмоциональную агрессию в виде игнорирования и бойкотирования со стороны сверстников, в то время как мальчики чаще сообщают о фактах физической агрессии, таких как удары и избиения. Работы К. С. Шала-гиновой, Т. И. Куликовой, С. А. Черкасовой показывают, что уровень агрессивности гораздо выше у мальчиков, чем у девочек. При этом девочки в большей степени ориентированы на соперничество, предпочитая косвенную и вербаль- ную агрессию, тогда как мальчики, прибегая к физической агрессии, склонны к компромиссу [15].

Материалы и методы

Характеристика испытуемых. Выборку исследования составили подростки в возрасте от 13 до 15 лет — учащиеся 7–9 классов основной общеобразовательной школы. Всего в исследовании приняли участие 130 человек, из них 53 девушки и 77 юношей. Исследование проводилось в Основной школе № 7 городского округа Красноуфимск.

Методы и методики. В исследовании использовались такие методы, как анкетирование, тестирование. Была адаптирована анкета «Школьный климат», согласно которой определялись следующие факторы: благополучие в коллективе, приспосабливаемость, зависимость, потребность во внимании группы, стремление к риску, импульсивность, тревожность.

Методика социально-психологического тестирования, разработанная в соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета 2, позволяет выявить латентную и явную рискогенность социальнопсихологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста (правообладателем методики является Министерство просвещения Российской Федерации). Методика позволяет осуществить оценку вероятности вовлечения в аддиктивное поведение обучающихся на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на респондентов. Поскольку в исследовании участвовали обучающиеся 7–9 классов, то для анализа была учтена только форма «А–110».

Анализ результатов проводился на основании соотношения факторов риска и факторов защиты, которые представлены следующими шкалами:

-

— шкалы, определяющие факторы риска: «плохая приспосабливаемость, зависимость», «потребность во внимании группы», «принятие асоциальных (аддик-тивных) установок», «стремление к риску», «импульсивность», «тревожность»;

-

— шкалы, определяющие факторы защиты: «принятие родителями», «принятие одноклассниками», «социальная активность», «самоконтроль поведения».

Схема проведения исследования. Исследование состояло из двух этапов.

На первом этапе была адаптирована анкета и проведено анкетирование «Школьный климат»; осуществлен анализ факторов буллинга у подростков с помощью социально-психологического тестирования; выявлены ведущие факторы в группах юношей и девушек.

На втором этапе исследования на основании выделенных ведущих показателей факторов буллинга проанализированы результаты использования данных методик по выборке юношей и девушек. Далее были определены гендерные различия, проявляющиеся в степени выраженности факторов буллинга.

Результаты и обсуждение

Итоги анкетирования «Школьный климат». На вопрос «Как ты чувствуешь себя в своем классе?» (рис. 1) 37,7% (20 девушек; 29 юношей) ответили, что чувствуют себя хорошо в коллективе. Остальные показатели распределились следующим образом: отличное самочувствие в коллективе у юношей в два раза выше (40,3%, 31 чел.), чем у девушек (20,8%, 11 чел.); плохое самочувствие в коллективе у девушек в два раза выше (11,3%, 6 чел.), чем у юношей (5,2%, 4 чел.).

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Да (их много)

54,5

Да (их мало)

вДевушки a Юноши

33,8

Нет

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

40,3

Отлично

37,7 37,7

Хорошо

Удовлетворительно

sДевушки □ Юноши

Рис. 1. Гистограмма результатов анкетирования «Школьный климат» по вопросу «Как ты чувствуешь себя в своем классе?» ( Fig. 1. Histogram of the results of the «School climate» inventory on «How do you feel in your class?»)

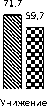

Анализ ответов на вопрос « Приходилось ли тебе терпеть унижение, оскорбления, издевательства со стороны учащихся школы?» (рис. 2) показал, что почти половина испытуемых (47,2% девушек, 53,2% юношей) не сталкивались с унижением со стороны сверстников; только иногда подростки встречались с агрессивным поведением со стороны сверстников (43,4% девушек, 23 чел.; 39,0% юношей, 30 чел.). Результаты оставшейся половины выборки свидетельствуют, что девушки чаще встречались с унижениями и оскорблениями со стороны сверстников: 7,5% — часто (4 чел.); 1,9% — очень часто (1 чел.); 6,5% юношей (5 чел.) встречались часто и 1,3% (1 юноша) очень часто встречались с издевательствами со стороны учащихся школы.

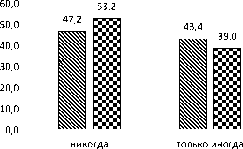

Рис. 3. Гистограмма результатов анкетирования «Школьный климат» по вопросу «Как ты считаешь, есть ли ученики, явно нуждающиеся в помощи и защите?»

( Fig. 3. Histogram of the results of the «School Climate» questionnaire on the question «Do you think there are pupils who evidently need help and protection?»)

По результатам опроса «Как проявляется травля?» (рис. 4) выяснилось, что травля проявляется как унижение (71,7% девушек; 59,7% юношей); избиение (20,8 и 33,8% соответственно); «обзывание» (58,5 и 54,5%); «вымогание» (11,3 и 14,3%); выкладывание видео в сети (32,1 и 16,9%). Лишь 9,4% девушек и 6,5% юношей свидетельствуют, что

травли в школе нет.

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Избиение

58,5 54,5

Обзывание

11,3 14,3 mS3

Вымогание

32,1

Выкладывать видео в сети

9,4 6,5

^ ЯЛ

Другое (нет травли)

я Девушки я Юноши

Рис. 4. Гистограмма результатов анкетирования «Школьный климат» по вопросу «Как проявляется травля?»

( Fig. 4. Histogram of the results of the «School Climate» questionnaire on the question «How does bullying manifest itself?»)

Исходя из данных результатов, можно выявить ген-

7,5 6,5

часто

1,9 1,3

очень часто

вДевушки □ Юноши

Рис. 2. Гистограмма результатов анкетирования «Школьный климат» по вопросу «Приходилось ли тебе терпеть унижение, оскорбления, издевательства со стороны учащихся школы?» ( Fig. 2. Histogram of the results of the questionnaire «School climate» on the question «Have you had to endure humiliation, insults, bullying from school students?»)

На вопрос «Как ты считаешь, есть ли ученики, явно нуждающиеся в помощи и защите?» (рис. 3) 18,9% девушек (10 чел.) и 11,7% юношей (9 чел.) ответили, что в школе много учеников, которые нуждаются в помощи из-за травли. Более половины испытуемых (62,3% девушек, 54,5% юношей) признают наличие травли в школе, но в незначительном количестве. Однако 33,8% юношей (26 чел.) и 18,9% девушек (10 чел.) считают, что травли в школе нет, следовательно, нет учеников, которые явно нуждаются в помощи и защите.

дерные различия в восприятии признаков травли, а также особенности поведения буллера в зависимости от половой принадлежности: в отличие от юношей, для девушек характерно унижение и выкладка видео в сети; для юношей-буллеров — проявление физической агрессии (избиение). В одинаковой степени имеют место «обзывание» как показатель вербальной агрессии и «вымогание».

к Девушки a Юноши

Рис. 5. Гистограмма результатов анкетирования «Школьный климат» по вопросу «Как обычно реагируют педагоги школы, если в их присутствии ученики оскорбляют или обижают друг друга?»

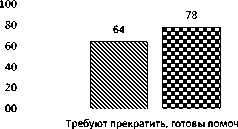

( Fig. 5. Histogram of the results of the questionnaire «School climate» on the question «How do school teachers usually react if pupils insult or offend each other in their presence?»)

Анализ мнений на вопрос «Как обычно реагируют педагоги школы, если в их присутствии ученики оскорбляют или обижают друг друга?» (рис. 5) показал следующее: 77,9% юношей полагают, что педагоги в большинстве случаев готовы помочь и просят прекратить травлю (так же считают 64,2% девушек). Как указали 35,8% деву-

Таблица 1. Варианты ответов на вопрос «Что нужно сделать, чтобы предотвратить травлю в нашей школе?» (Table 1. Answer options to the question «What should be done to prevent bullying in our school?» )

Отношение учащихся к проблеме буллинга и его профилактике в школе. На вопрос «Что нужно сделать, чтобы предотвратить травлю в нашей школе?» вариантов ответа не предусматривалось, но все ответы распределялись по группам факторов, на которые можно повлиять в рамках профилактики буллинга. Результаты ответов на вопрос представлены в таблице 1.

Анализ ответов подростков показал, что только половина респондентов ответила на вопрос, который касается профилактики травли. Если распределить ответы по факторам, на которые школа может непосредственно влиять, то на уровне школьного коллектива видят необходимость работы 21% девушек и всего 3% юношей; на уровне образовательной организации — 13 и 22% соответственно, при этом находят результативность профилактики именно в ужесточении контроля со стороны администрации (они выделяют низкий уровень сформи-рованности дисциплины, проблемы при организации перемен). На зависимость травли от личностных особенностей человека указывают 13% девушек и 17% юношей. По их мнению, профилактика заключается в формировании таких личностных качеств, как уважение, умение постоять за себя, не быть изгоем, уметь дружить, общаться и т. п. Не обнаруживают какой-либо возможности повлиять на эту ситуацию 8% девушек и 3% юношей («так как это зависит от внешних факторов»).

По результатам анкетирования был выявлен уровень благополучия в школьном коллективе. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты уровня благополучия по результатам анкетирования «Школьный климат», %

(Table 2. Results of the level of well-being from the «School Climate» questionnaire, % )

|

Уровень благополучия |

Юноши |

Девушки |

Общий результат |

|

Высокий |

37 |

30 |

34 |

|

Средний |

51 |

45 |

48 |

|

Низкий |

12 |

25 |

18 |

Высокий уровень благополучия наблюдается у 34% респондентов, средний — у 47%, низкий критический показатель — у 18%. Это свидетельствует о необходимости проведения профилактической работы с учетом гендерных различий подростков.

Оценка факторов риска возникновения буллинга в подростковой среде . После подведения итогов анкетирования по методике «Школьный климат» с подростками было проведено социально-психологическое тестирование. Результаты оценки центральной тенденции факторов риска представлены в таблице 3.

По показателю «потребность в одобрении» медиана, мода и среднее арифметическое меньше у девушек, чем у юношей. Показатели у юношей незначительно выше нормы. На основании этого можно сделать вывод, что у юношей желание получать позитивный отклик в ответ на свое поведение является более гипертрофированным, что может стать причиной неразборчивого стремления «угождать и нравиться всем подряд», лгать, создавать о себе преувеличенно хорошее мнение с целью быть принятым (понравиться).

По показателю «подверженность влиянию группы» медиана и среднее арифметическое выше у девушек. При этом среднее значение ниже нормы, что свидетельствует о достаточном уровне независимости от воздействия группы или ее членов, приводящем к подчинению группе, готовности изменить свое поведение и установки.

По показателю «принятие асоциальных установок социума» медиана выше у юношей, но среднее арифметическое одинаковое в обеих группах, при этом ниже нормы. Это говорит о том, что подростки не склонны принимать социально неодобряемые установки, готовы к состоянию оппозиции. Высокие показатели моды свидетельствуют о наличии участников исследования, имеющих высокие значения данного показателя (проявляют интерес к социально не одобряемым нормам поведения, проявляют пониженную критичность к себе).

По показателю «склонность к риску (опасности)» медиана и среднее арифметическое примерно одинаковы у девушек и юношей, но показатели моды в группе девушек (23,3) значительно ниже, чем у юношей (90). Это говорит о том, что для юношей более характерно влияние данного показателя, что свидетельствует о предпочтении действий и ситуаций, выборе вариантов, сопряженных с большой вероятностью потери.

По показателю «импульсивность» медиана, мода и среднее арифметическое выше у девушек, что характеризует их как эмоционально неустойчивую личность, которая склонна действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций.

Таблица 3. Оценка центральной тенденции по шкалам факторов риска единой методики социально-психологического тестирования

(Table 3. Assessment of central tendency on risk factor scales of the unified methodology of socio-psychological testing )

|

Оценка центральной тенденции |

Факторы риска |

|||||||||||||

|

Потребность в одобрении |

Подверженность влиянию группы |

Принятие асоциальных установок |

Склонность к риску |

Импульсивность |

Тревожность |

|||||||||

|

Д |

Ю |

Д |

Ю |

Д |

Ю |

Д |

Ю |

Д 1 |

Ю |

Д |

Ю |

|||

|

Норма |

63,4 |

45,7 |

64,1 |

57,5 |

50,3 |

69,4 |

||||||||

|

Мода |

56,7 |

60,0 |

23,3 |

30,0 |

73,3 |

70,0 |

23,3 |

90,0 |

60,0 |

26,7 |

60,0 |

43,3 |

||

|

Медиана |

55,0 |

65,0 |

36,7 |

30,0 |

56,7 |

60,0 |

50,0 |

46,7 |

46,7 |

33,3 |

70,0 |

43,3 |

||

|

Среднее |

53,5 |

64,0 |

41,0 |

32,5 |

57,1 |

57,1 |

47,6 |

48,6 |

50,1 |

35,8 |

63,7 |

45,8 |

||

Примечание: Д — девушки; Ю — юноши.

Таблица 4. Оценка центральной тенденции по шкалам показателей факторов защиты единой методики социально-психологического тестирования

(Table 4. Assessment of central tendency on the scales of defence factor indicators of the unified methodology of socio-psychological testing )

|

Оценка центральной тенденции |

Факторы защиты |

|||||||||

|

Принятие родителями |

Принятие одноклассниками |

Социальная активность |

Самоконтроль поведения |

|||||||

|

Девушки |

Юноши |

Девушки |

Юноши |

Девушки |

Юноши |

Девушки |

Юноши |

|||

|

Норма |

59,8 |

53,7 |

61,3 |

58,5 |

||||||

|

Мода |

76,7 |

100,0 |

73,3 |

90,0 |

63,3 |

83,3 |

70,0 |

80,0 |

||

|

Медиана |

76,7 |

90,0 |

60,0 |

70,0 |

63,3 |

76,7 |

63,3 |

76,7 |

||

|

Среднее |

69,2 |

81,0 |

59,7 |

66,0 |

68,0 |

72,5 |

62,7 |

73,5 |

||

По показателю «тревожность» медиана, мода и среднее арифметическое выше у девушек; у юношей показатели значительно ниже нормы. Это позволяет вести речь о том, что девушки воспринимают достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, приводящие к плохому настроению, мрачным предчувствиям, беспокойству.

Оценка факторов защиты от буллинга в подростковой среде. Результаты по выраженности факторов защиты представлены в таблице 4.

По показателю «принятие родителями» медиана, мода и среднее арифметическое значительно меньше у девушек, чем у юношей. Это говорит о том, что девушки испытывают недостаток внимания со стороны родителей, которое формирует ощущение чувства нужности и любви у ребенка.

По показателю «принятие одноклассниками» медиана, мода и среднее арифметическое выше у юношей. Для девушек важнее оценочное поведение сверстников, формирующее у учащегося чувство принадлежности к группе и причастности. Юношами социально-психологическая ситуация в классном коллективе воспринимается как комфортная.

По показателю «социальная активность» медиана, мода и среднее арифметическое выше у юношей, т. е. у них более выражена активная жизненная позиция, состоящая в стремлении влиять на свою жизнь и окружающие условия. Девушки менее защищены по данному показателю, они равнодушны к делам коллектива или группы.

По показателю «самоконтроль поведения» медиана, мода и среднее арифметическое меньше у юношей, но и у тех, и у других значительно выше нормы, что позволяет сделать вывод о сознательной активности по управлению своими поступками в соответствии с убеждениями и принципами.

Опираясь на исследования зарубежных авторов [16–18] и полученные в ходе исследовательской работы результаты, авторы определили основные подходы работы педагога — психолога в образовательной организации по профилактике риска школьного буллинга с учетом гендерных особенностей подростков.

Выводы

Подростковый возраст представляет собой ключевой этап в переходе от детства к взрослости. В этот период основными психологическими потребностями молодежи становятся взаимодействие с ровесниками, стремление к самоопределению и желание дистанцироваться от взрослых. Учет факторов, способных спровоцировать вовлеченность в буллинг, имеет особое значение в профилактике и может содействовать формированию здоровых взаимоотношений между подростками и взрослыми.

Неудачи профилактики буллинга в образовательной организации связаны с несколькими факторами: акцент на вторичной и третичной профилактике вместо первичной; отсутствие комплексной системы профилактики, которая бы учитывала разнообразные формы девиации и обеспечивала альтернативные виды деятельности; игнорирование индивидуальных характеристик личности. В подростковом возрасте, который является сенситивным для выражения разных форм девиации, важно в профилактической работе учитывать гендерные особенности обучающихся.

В проведенном исследовании было выявлено значимое различие между юношами и девушками:

-

— у юношей наиболее выражены такие факторы риска, как «склонность к риску (опасности)», т. е. для юношей более характерно предпочтение действий и ситуаций, выбор вариантов, сопряженных с большой вероятностью потери;

-

— у девушек более выражены факторы риска «импульсивность» и «тревожность», что характеризует как эмоционально неустойчивую личность, которая склонна действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, а многие ситуации они воспринимают как угрожающие, поэтому важно формировать самоконтроль и самоанализ своих эмоциональных состояний;

-

— для юношей наиболее значимым фактором защиты является «социальная активность», т. е. необходимо использовать ситуации для проявления активности в социально значимых делах;

-

— для девушек факторы «принятие родителями» и «принятие одноклассниками» являются наиболее важными для формирования защитных механизмов от воздействия негативных факторов, в том числе для противодействия буллингу. Принятие, понимание и поддержка со стороны как сверстников, так и родителей играют важную роль для девушек. Человеческие отношения становятся центральным элементом их жизни, и качество этой среды (снижение факторов риска возникновения буллинга) существенно влияет на будущие успехи.

Исследование обнаруживает различия между юношами и девушками в проявлении факторов риска, связанных с буллингом. У юношей наблюдается тенденция к более рискованному поведению, в то время как у девушек выделяются импульсивность и тревожность, что указывает на их эмоциональную неустойчивость. Эти различия подчеркивают необходимость учета гендерных особенностей в профилактической работе. В итоге, понимание и учет этих факторов могут способствовать улучшению взаимоотношений как среди подростков, так и между ними и взрослыми.

Таким образом, для эффективной профилактики буллинга необходимо применять комплексные программы, которые учитывают разнообразие психологических и социально-экономических факторов, а также индивиду- альные характеристики подростков, что позволит создать более безопасную и поддерживающую образовательную среду.

Область применения и перспективы. Результаты проведенных исследований могут быть полезны в области психологического консультирования, социальнопедагогической и профилактической работы с подростками. На основе полученных данных можно выработать целевые рекомендации по профилактике буллинга, адаптированные к особенностям гендерных групп, что послужит созданию безопасной образовательной среды для школьников.