Гендерный подход к изучению личности в юношеском возрасте

Автор: Наквасина С.Н.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (20), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме гендерной принадлежности лиц юношеского возраста. Обоснована предпочтительность гендерного подхода к изучению личности в юношеском возрасте. Представлены результаты эмпирического изучения гендерной принадлежности.

Гендерный подход, гендер, фемининность, маскулинность, андрогинность, юношеский возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/140270738

IDR: 140270738

Текст научной статьи Гендерный подход к изучению личности в юношеском возрасте

До 60-х гг. ХХ века в психологии и других общественных науках господствовал полоролевой подход к изучению различий между людьми. Данный подход опирался на физиологические особенности мужчин и женщин. Основной научной категорией был «пол», т.е. комплекс биологических, общесоматических, репродуктивных, поведенческих и социальных признаков, на основе которых происходит определение индивида как мужчины или женщины [2].

В настоящее время в общественной среде роль мужчины и женщины претерпевает множество изменений. В результате этого общество стало иначе относиться к различию полов, к проявлениям мужского и женского начал и к тому, что общество определяет как «приличествующее» половой роли поведение. В противовес полоролевому подходу в психологии зародился гендерный подход (Э. Кук, С. Бем, А. Рич, И.С. Кон).

Последователи гендерного подхода полагают, что мужчины и женщины скорее схожи, чем различны, а их различия порождены историческими условиями и социокультурными реалиями жизни общества. Для дифференциации биологических и социальнопсихологических особенностей человека Р. Столлером был введен термин «гендер», обозначающий совокупность социальных стереотипных представлений о поведении и психологических особенностях мужчин и женщин [3].

Гендерный подход подразумевал, что мужественность и женственность не взаимоисключают друг друга, а сочетаются друг с другом в различном соотношении. Лиц, которым в равной степени присущи женские и мужские качества, С. Бем назвала андрогинами.

Так как гендер является социокультурным конструктом, гендерная принадлежность членов общества зависит от истории данного общества, его демографического состава, господствующей идеологии, системы ценностей и других факторов.

На сегодняшний день исследователи в области гендерной психологии (Т.С. Баранова, Ю.Е. Алешина, Ф.Л. Джеймс, С. Фаррел и др.) констатируют гендерную трансформацию, что означает не просто господство андрогинности, но увеличение количества маскулинных женщин и фемининных мужчин. Это обусловлено сменой условий жизнедеятельности, ценностей, норм и стереотипов, изменением системы общественных отношений. В связи с этим нами было принято решение изучить гендерную принадлежность лиц юношеского возраста с помощью методики «Маскулинность-фемининность» С.Бем, целью которой является диагностика психологического пола (гендера).

Эмпирическое исследование гендерной принадлежности проводилось в 2016 году на базе ФГБОУ ВО «ОрГМУ» МЗ РФ. В исследовании приняло участие 111 студентов 1-3 курсов лечебного, педиатрического, фармацевтического, стоматологического факультетов и факультета клинической психологии в возрасте от 18 до 23 лет, из них 76 девушек и 35 юношей.

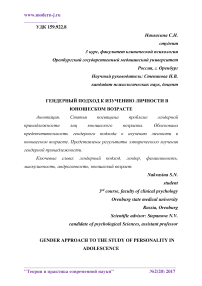

Среди всех опрошенных наблюдается следующее распределение по гендерной принадлежности (рис. 1): 54 андрогинных студента (48,65%), 46 фемининных студентов (41,44%) и 11 маскулинных студентов (9,91%). Такое соотношение объясняется преобладанием в выборке девушек и спецификой вуза, т.к. еще С. Бем утверждала, что среди юношей гуманные профессии (врач, педагог и т.п.) чаще выбираются андрогинными юношами, а не маскулинными [1].

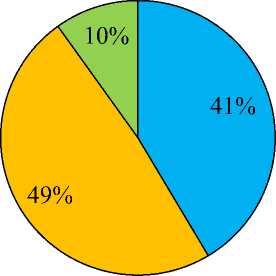

Также респондентов можно разделить на 6 групп в зависимости от сочетания пола и гендера (рис. 2): 45 фемининных девушек (40,54%), 29 андрогинных девушек (26,13%), 25 андрогинных юношей (22,52%), 9 маскулинных юношей (8,11%), 2 маскулинные девушки (1,80%), 1

фемининный юноша (0,90%).

-

□ Фемининные студенты

-

□ Андрогинные студенты

-

□ Маскулинные студенты

Рис. 1. Процентное соотношение студентов с различной гендерной принадлежностью.

-

■ Фемининные девушки

-

□ Андрогинные девушки

-

□ Андрогинные юноши

-

□ Маскулинные юноши

-

□ Маскулинные девушки

-

□ Фемининные юноши

Рис. 2. Процентное соотношение групп респондентов в зависимости от сочетания пола и гендера.

Среди девушек (76 человек) преобладает фемининность, на втором месте следует андрогиния, на третьем – маскулинность. Среди юношей (35

человек) преобладает андрогиния, в меньшей степени представлены маскулинность и фемининность (Таблица1).

Таблица 1

Процентное соотношение гендерной принадлежности среди девушек и юношей

|

Гендерная принадлежность |

|||

|

Андрогинность |

Фемининность |

Маскулинность |

|

|

Девушки |

38,16% |

59,21% |

2,63% |

|

Юноши |

71,43% |

2,86% |

25,71% |

Полученные нами данные соответствуют утверждению С. Бем о предпочтении андрогинными юношами гуманных профессий. Преобладание фемининности среди девушек обусловлено спецификой вуза в целом и отдельных факультетов в частности (так, например, фемининных девушек больше на педиатрическом и фармацевтическом факультетах).

Таким образом, в исследуемой нами выборке преобладает андрогинность. При разделении юношей и девушек видно, что среди юношей преобладает андрогинность, а среди девушек – фемининность.

Список литературы Гендерный подход к изучению личности в юношеском возрасте

- Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему трансформации полов/ С. Бем (пер. с англ.). - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 336 с.

- Бендас Т.В. Гендерная психология. Учебное пособие/ Т.В. Бендас. - СПб.: Питер, 2008. - 432 с.

- Дежина Т.П. К вопросу о концепте «гендер»/ Т.П. Дежина// Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. - 2011. - №3. - С. 127-134.