Генерация электронно-пучковой плазмы форвакуумного давления в замкнутом объеме

Автор: Дык Ч.В., Васильев М.Н.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 3 (59) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Изучалось распределение энерговыделения в объеме плазмы, возбуждаемой инжекцией электронного пучка в газы форвакуумного давления, применительно к задаче оптимизации конструкции и рабочих режимов плазмохимических реакторов. По результатам исследования распределения интенсивности свечения вдоль стенки цилиндрического диэлектрического контейнера (кварцевой трубки), частично или полностью заполненного электронно-пучковой плазмой воздуха или аргона, выявлена зависимость энерговыделения в различных зонах реакционного объема от условий генерации плазмы. Было установлено, что интенсивность свечения, а следовательно и энерговыделение, имеет максимум в некотором поперечном сечении контейнера. Положение этого максимума относительно точки инжекции электронного пучка зависит от характеристик плазмообразующего газа: с ростом давления и/или молекулярной массы газа он смещается в сторону точки инжекции. Позади этого сечения энерговыделение резко спадает, что позволяет оптимизировать длину реакционной камеры и предсказать химическую активность плазмы в различных зонах реакционного объема при варьировании в нем давления.

Электронный пучок, электронно-пучковая плазма форвакуумного давления, плазмохимические реакторы, плазменные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142239457

IDR: 142239457 | УДК: 533.9.03

Текст научной статьи Генерация электронно-пучковой плазмы форвакуумного давления в замкнутом объеме

В последние несколько десятилетий развитие плазмохимических систем, основанных на низкотемпературной плазме, оказало значительное влияние на производственные технологии, важными характеристиками которых является их экологическая безопасность и энергетическая эффективность. С этой точки зрения плазменные технологии соответствуют достаточно жестким критериям «зелености»: они не требуют применения жидких растворов, обычно не порождают опасные и токсичные газообразные выбросы и жидкие сливы, позволяют использовать в качестве сырья самые разнообразные возобновляемые ресурсы (включая производственные, бытовые и сельскохозяйственные отходы), переработка которых традиционными способами, как правило, «зеленой» не является.

В большинстве известных плазмотехнических систем, предназначенных для решения упомянутых выше технологических задач, наиболее часто применяются реакторы, в которых реакционный объем формируется газовыми разрядами различных частотных диапазонов, от разрядов в постоянном электрическом поле до СВЧ-разрядов, работающих в широком диапазоне давлений. Особую нишу среди плазмохимических реакторов технологического назначения занимают пучково-плазменные системы, в которых плазма возбуждается электронным пучком, инжектируемым в газ форвакуумного давления. Торможение электронов в неупругих процессах при распространении пучка в плотной среде сопровождается выделением энергии, которая расходуется на ионизацию и возбуждение молекул плазмообразутощего газа, а также на различные плазменно-стимулированные процессы на поверхности твердых тел или жидкостей, если плазма контактирует с этой поверхностью. Далее в тексте мы будем использовать термин «энерговыделение» как интегральную характеристику интенсивности упомянутых процессов, которые в конечном счете определяют состав и свойства как свободной, так и приповерхностной электронно-пучковой плазмы.

Как известно [1, 2], электронно-пучковая плазма является сильнонеравновесной и химически активной даже при низких, вплоть до комнатной, температурах, обладая при этом рядом важных для практического использования преимуществ:

• Пучково-плазменные системы являются безэлектродными, что снимает проблему стойкости электродов к воздействию химически активной плазмы.

• Электронный пучок может быть инжектирован в среду любого химического и фазового состава: чистые газы, газовые и парогазовые смеси, аэрозоли. При этом реакционный объем не контрагирует, даже если давление в нем оказывается достаточно высоким.

• Совместным воздействием нескольких ионизаторов, одним из которых является электронный пучок, удается возбуждать так называемую гибридную плазму. Комбинация электронный пучок + газовый ВЧ-разряд емкостного типа - наиболее подходящая для технологических установок схема генерации гибридной плазмы. При этом возможны различные конфигурации электродной системы и варианты инжекции пучка в область газового разряда.

• Пучково-плазменные системы хорошо управляемы: если состав плазмообразующей среды задан, их характеристики определяются параметрами электронного пучка, которые могут варьироваться в широких диапазонах за счет регулировок по энергии и току инжектируемого электронного пучка.

2. Цели и задачи исследования

Принципиально важной для организации рабочего процесса пучково-плазменного реактора является величина энерговыделения в различных зонах реакционной камеры, а более точно - пространственное распределение энерговыделения по реакционному объему. Локальное значение энерговыделения определяет все остальные параметры плазмы в данной точке: плотности заряженных и нейтральных частиц, скорости плазмохимических реакций, температуру и др. Как и другие типы неравновесной плазмы, электронно-пучковая плазма является достаточно ярко светящимся объектом, по интенсивности и спектральному составу излучения которого можно судить о ее состоянии, в том числе - о плотности эне-говыделения. Действительно, параметром накачки в пучковой плазме, определяющим интенсивность свечения элементарного плазменного объема, является скорость возбуждения Q* = ?*п газа, являющаяся произведением плотности газа п на частоту возбуждения ?*. В модели непрерывного замедления, которая часто используется для описания движения быстрых электронов в плотной среде (см., например, [1, 2]), частота возбуждения равна:

?* = jbL(E)/eFU *, где e - 'заряд электрона. jb - плотность тока электронного пучка. L(E) - эффективное торможение или функция потерь (E - текущее значение энергии электронов в процессе его торможения), F - геометрический фактор, учитывающий рассеяние электронов пучка в газе, U* - средняя энергия возбуждения молекулы плазмообразующего газа.

Если электронный пучок инжектируется в неподвижный газ, то вполне обоснованно можно полагать, что при релаксации возбужденных состояний молекул оптическое излучение генерируется в том же элементарном объеме плазмы, где произошло его возбуждение. При обсуждении результатов экспериментов мы будем исходить из гипотезы, что интенсивность оптического излучения плазменного объема пропорциональна концентрации возбуждаемых в нем (и, соответственно, релаксирующих) частиц.

В настоящей работе рассматривается одна из конфигураций реакционного объема, а именно коаксиальная конфигурация, когда предварительно сфокусированный электронный пучок инжектируется вдоль оси цилиндрической реакционной камеры. Снаружи реакционной камеры может быть соосно установлен кольцевой или трубчатый ВЧ-электрод, если требуется получить гибридную плазму. Плазмохимические реакторы такого типа успешно применяются для модификации поверхности материалов [1], крупногабаритных изделий [2] и мелкодисперсных порошков [3], плазменно-стимулированного синтеза в газообразных, жидких и твердых средах [4], управляемой деструкции сложных органических и биоорганических соединений [5], конверсии газов [6], в частности - конверсии газообразных углеводородов [7].

Коаксиальная конфигурация наиболее проста в реализации и удобна для изучения формирования и характеристик реакционного объема: используя в качестве реакционных камер металлические или диэлектрические трубки, удается локализовать плазменное облако внутри камеры, полностью или частично заполняя ее объем. Прозрачные диэлектрические трубки дают возможность визуально наблюдать процессы, происходящие в реакционной камере, и применять инструментальные оптические измерения. Такие наблюдения и измерения позволяют изучать закономерности распространения электронного пучка в плотном газе, а их результаты могут быть положены в основу методов оптимизации конструкций пучково-плазменных реакторов и рабочих процессов, обеспечивающих решение технологических задач с учетом экологических характеристик и параметров энергоэффекивности. При этом важно отметить, что именно пространственное распределение энерговыделения по объему реакционной камеры является первичным параметром для последующего расчета и оптимизации процессов и аппаратов плазмохимических технологий.

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование пространственного распределения энерговыделения электронно-пучковой плазмы (ЭПП), генерируемой в цилиндрическом контейнере. Для этого изучалось оптическое излучение плазмы внутри прозрачной (кварцевой) трубки; предполагалось, что интенсивность излучения элемента плазменного объема ( В) пропорциональна мощности энерговыделения в этом элементе (см. выше).

В ходе исследования решались следующие задачи:

-

• Найти зависимость интенсивности излучения плазмы в различных сечениях трубки от расстояния z между выбранным сечением и точкой инжекции ЭП.

-

• Найти зависимость интенсивности излучения плазмы от давления плазмообразующего газа Рт в различных поперечных сечениях трубки (т.е. для различных z).

е Выявить зависимость распределения интенсивности излучения плазмы вдоль трубки от рода газа.

При этом, исходя из известных закономерностей рассеяния и торможения быстрых электронов в плотном газе, мы предполагали, что:

• существует значение давления плазмообразующего газа (Рт),ПРИ котором В = Bmax;

• значение Рт 'завис'нт от z:

• значение Рт зависит от молекулярной массы плазмообразующего газа;

• Bmax зависит от рода плазмообразующего газа.

3. Экспериментальная установка и методика проведения эксперимента

Решение поставленных задач позволит оптимизировать геометрию реакционной камеры, по крайней мере, ее продольный размер: энерговыделение электронного пучка должно быть полностью локализовано на длине трубки.

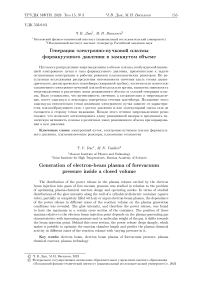

Постановка экспериментов иллюстрируется рис. 1.

Рис. 1. Схема, экспериментальной установки:(1) - электронная пушка, (2) - высоковакуумпая камера, (3) - электронный пучок, (4) - выводное окно, (5) - рабочая камера, (6) - облако электроннопучковой плазмы, (7) - диэлектрический контейнер, (8) - фотодиод, (9) - осциллограф, (10) -вакуумметр, (11) - патекатель, (12) - ПИД-регулятор

Тонкий электронный пучок (3), предварительно сформированный в высоковакуумной камере (2) электронной пушкой (1), инжектировался в заполненную плазмообразующим газом рабочую камеру (5) через выводное устройство (4) (газодинамическое окно). Отрезок кварцевой трубки (7) размещался в рабочей камере так, чтобы ее ось совпадала, с осью инжекции пучка, а. ЭПП (6) была, локализована, внутри трубки. Это обеспечивалось надлежащим выбором расстояния zo между трубкой и выводным окном. Оптическое излучение ЭПП регистрировалось кремниевым фотодиодом ВРХ-90 (8), сигнал которого выводился на один из каналов двухлучевого компьютерного осциллографа (9). На второй канал осциллографа выводился сигнал с вакуумметра VSM-7DL (10), который измерял давление Рт в рабочей камере (5). Величина Рт регулировалась по заданному алгоритму настройками натекателя (11) и контроллера (12) производительности вакуумной откачки.

Согласно данным производителя (Siemens, Semiconductor Group) фотодиод ВРХ-90 детектирует оптическое излучение в диапазоне длин волн 400-1000 нм; максимум спектральной чувствительности фотодиода находится на длине волны 850 нм. Вакуумметр VSM-7DL выдает выходной аналоговый сигнал 1.8-8.6 В, который имеет логарифмическую зависимость от давления во всем диапазоне измерений 5.0х10—9-1000 мбар. Преобразование величины напряжения в давление и наоборот производится по следующим формулам:

Vout/V = 0.61од(Рт/мб ар) +6.8,

Рт/мбар = 10((Vout/B - 6.8)/0.6).

Выходной сигнал датчика VSM зависит от типа и состава измеряемых газов и может быть отмасштабирован с помощью команд программного обеспечения. Первоначально датчики настраиваются на N2 и сухой воздух. Для других газов показания давления ниже 0,1 мбар датчиков могут быть пересчитаны с помощью поправочных коэффициентов, приведенных в технической документации.

Ряд важных параметров, характеризующих условия эксперимента, регистрируются с помощью приборов, которыми оснащен блок управления электронной пушкой триодного типа. В проводившихся экспериментах ускоряющее напряжение пушки поддерживалось постоянным (27,5 кВ), а ток мог регулироваться в диапазоне 0-10 мА подачей отрицательного смещения на управляющий электрод пушки.

В ходе экспериментов для некоторых сечений кварцевой трубки (21, 22, 23) в автоматическом режиме регистрировалась и записывалась в виде Excel-файлов функция В(Рт) Кроме этого через окно в стенке рабочей камеры (5) для нескольких давлений ( Р т1, Р т2, Р тз) производилось фотографирование трубки ПЗС-камерой. Для построения функции B (2) полученные изображения обрабатывались специальной программой, написанной на языке Python. Эта программа позволяла вычислять интенсивность излучения ЭПП вдоль направления оси 2 по следующим шагам:

1) загрузка изображения для цифровой обработки с помощью выбранной библиотеки для работы с растровой графикой (например, Pillow, Scikit-image и т.д.);

2) определение координат трубки на изображении. Для этого можно выбрать любую строку пикселей по оси 2, содержащую информацию, необходимую для вычисления интенсивности излучения;

3) использование операции индексации в библиотеке Numpy для извлечения значений интенсивности пикселей выбранной строки.

4. Результаты и обсуждение

На рис. 2 приведены фотографии кварцевой трубки, внутри которой возбуждается ЭПП воздуха (а) и аргона (б), для трех значений давления плазмообразующего газа: Рт = 1.0, 2.5 л 5.0 Торр.

Ток инжектируемого пучка был одинаковым и равнялся 5.0 мА. Видно, что для обоих газов свечение трубки неравномерно по ее длине: наблюдаются зоны с интенсивным и слабым свечением. Положение этих зон зависит от давления и состава плазмообразующего газа.

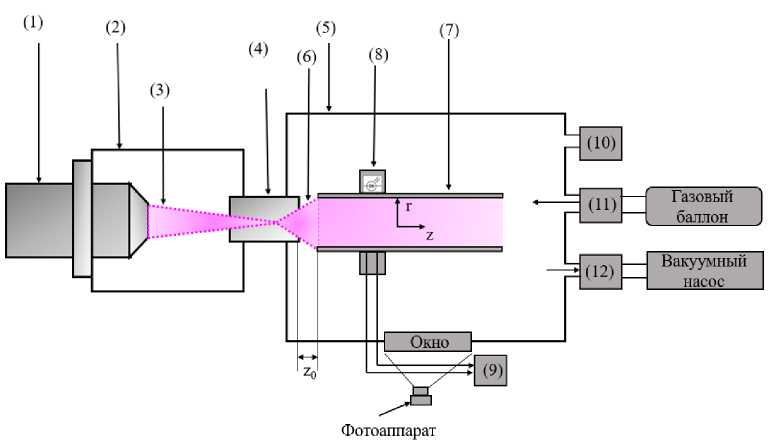

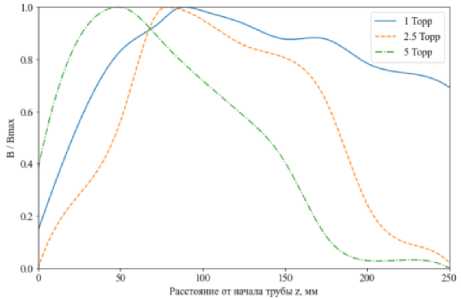

Компьютерной обработкой изображений были получены продольные профили распределения интенсивности свечения трубки. На рис. 3 эти профили представлены в виде безразмерного отношения B/Bmax, где Bmax - интенсивность излучения наиболее яркой точки изображения. Компьютерная программа автоматически определяет положение этой точки. Очевидно, что такая нормировка возможна даже в том случае, когда максимум яркости находится на краю изображения, например у ближнего к выводному окну концу трубки. В этом случае профиль с выраженным максимумом трансформируется в монотонно падающую кривую, что хорошо видно на рис. 46.

Рт = 1.0 Торр

Рт = 1.0 Торр

Рт = 2.5 Торр

Рт = 2.5 Торр

Рт = 5.0 Торр а)

Рт = 5.0 Торр б)

Рис. 2. Фотографии кварцевой трубки при различных давлениях плазмообразующего газа: а) воздуха; б) аргона.

а)

б)

Рис. 3. Продольные профили интенсивности оптического излучения ЭПП, B/Bmax, возбуждаемой в кварцевой трубке, при различных давлениях плазмообразующего газа: а) воздух; б) аргон

Приведенные рисунки показывают, что по мере роста, давления максимум распределения смещается в сторону выводного устройства, (т.е. точки инжекции ЭП в камеру). При одном и том же давлении газа максимум функции B/B max для ЭПП аргона находится ближе к выводному окну, чем для ЭПП воздуха, что объясняется более высокой плотностью аргона.

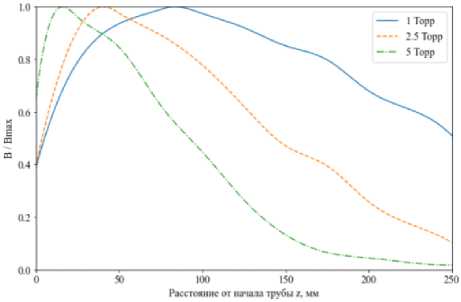

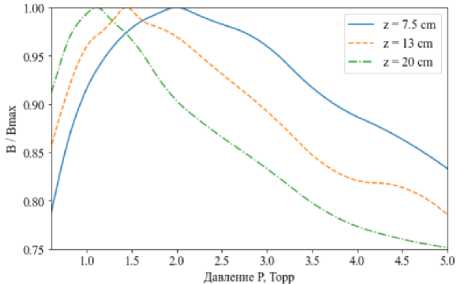

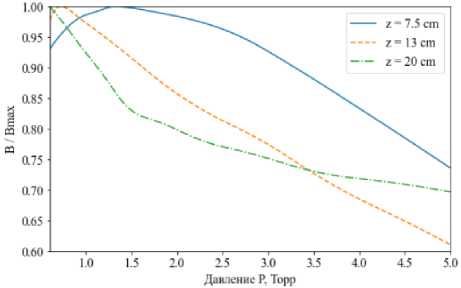

Влияние давления и состава плазмообразующего газа на профили B/Bmax иллюстрируется рис. 4. Видно, что функция B(Рт^ для каждого сечения трубки также имеет максимум при некотором давлении Рт. Заметим, что на рис. 46 при д = 20 см максимум не виден, потому что в этом сечении свечение ЭПП не наблюдается (см. рис. 26): ЭП полностью поглощается до этого сечения.

а)

б)

Рис. 4. Зависимость интенсивности оптического излучения в различных сечениях трубки, заполненной ЭПП, от давления плазмообразующего газа: а) воздух; б) аргон

5. Выводы

Таким образом, в проведенных экспериментах выявлены закономерности, характеризующие влияние давления плазмообразующего газа на профили интегральной интенсивности свечения ЭПП, а следовательно и на профили энерговыделения, вдоль оси трубки:

-

• при любом давлении Рт профиль интенсивности излучения ВД) имеет максимум Втах на некотором расстоянии от точки инжекции ЭП z, причем это расстояние уменьшается с ростом плотности плазмообразующего газа. При увеличении Рт этот максимум сдвигается в направлении к выводному устройству, т.е. в сторону меньших z. а. уменьшение давления приводит к сдвигу максимума, фупкщш ВД) в противоположном направлении, т.е. к дальнему от выводного устройства, концу трубки;

-

• при увеличении расстояния z между выводным устройством и сечением, в котором проводится измерение интенсивности излучения плазмы, максимальное значение функции В(Рт уменьшается, причем это максимальное значение достигается при меньшем Рт. Уменьшение давления газа приводит к сдвигу максимума функции В(Рт ) в противоположном направлении.

Выявленью закономерности позволяют оптимизировать геометрию реакционной камеры. Из соображений повышения весогабаритных характеристик пучково-плазменного реактора. коаксиальной схемы и его энергоэффектвности реакционная камера, должна, быть как можно более короткой, но ее продольный размер не может быть меньше длины, на. которой достигается максимум энерговыделения. Для плазмообразующего газа, заданного состава, эта длина определяется давлением газа (по крайней мере, в форвакуумном диапазоне) и энергией электронного пучка.

В заключение необходимо отметить, что в проведенных экспериментах фактически регистрировалось композитное оптическое излучение, представляющее собой суперпозицию линейчатого спектра, плазмы и непрерывного спектра, люминесценции кварца. [8]. В развитие исследований по данному научному направлению планируется провести серию спектроскопических измерений, чтобы разделить эти компоненты излучения. Кроме того, весьма полезной является информация о распределении параметров плазмы по радиусу реакционной камеры, источником которой также может служить излучение плазмы. В связи с этим планируется провести спектральные измерения методом сканирующего оптического зонда, регистрирующего излучение плазмы вдоль хорд в различных поперечных сечениях цилиндрической камеры.

Список литературы Генерация электронно-пучковой плазмы форвакуумного давления в замкнутом объеме

- Leonhardt D., Muratore С., Walton S.G. Applications of electron-beam generated plasmas to materials processing // IEEE Transactions on Plasma Science. 2005. V. 33, N 2. P. 783790. DOI: 10.1109 TPS.2005.844609. EDN: ZTJVEG

- Васильев М.Н. Применение электронно-пучковой плазмы в плазмохимии. Энциклопедия низкотемпературной плазмы / под ред. В.Е. Фортова. Т. XI. Москва: Наука, 2001. С. 136 115.

- Remnev G.E., Pushkarev A.I. Research of chain plasmochemical synthesis of superdispersed silicon dioxide by pulse electron beam // IEEJ Transactions on fundamentals and materials. 2004. V. 124, N 6. P. 483-486. EDN: YUTWDL

- Yushkov Y.G., Oks E.M., Tyunkov A.V., Zolotukhin D.B. Electron-Beam Synthesis of Dielectric Coatings Using Forevacuum Plasma Electron Sources (Review) // Coatings. 2022. V. 12, N 82. DOI: 10.3390/coatingsl2010082

- Vasiliev M., Vasilieva T. Materials production with Beam Plasmas. Encyclopedia of Plasma Technology / ed. J.L. Shohet, Taylor, Francis. 2017. P. 152-166.

- Penetrante B.M., Schultheis Sh.E. Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control. Part B: Electron Beam and Electrical Discharge Processing. Springer Science & Business Media. 2013. 400 p.

- Kuznetsov D.L., Kol'man E.V., Surkov Yu.S., Uvarin V.V., Filatov I.E. Methane conversion in a plasma created by a periodic-pulsed electron beam and non-self-sustained discharge // Technical Physics Letters. 2007. V. 33, I. 7. P. 604-606. EDN: LKUMGF

- Vasilieva T.M., Vasiliev M.N. Hybrid plasma generation inside dielectric containers // IEEE Trans. Plasma Sci. 2021. V. 19. P. 3307. DOI: 10.1109/TPS.2021.3099959