Генетическая детерминация признаков молочной продуктивности у голштинских коров немецкого происхождения

Автор: Шендаков А.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (84), 2020 года.

Бесплатный доступ

Голштинская порода скота - одна из лучших пород, однако в условиях России её разведение сталкивается со многими проблемами. В статье приводятся результаты оценки генетической детерминации селекционных признаков у молочных коров голштинской породы в условиях Германии. Оценка проводилась по родословным завезённых в Калужскую область голштинских нетелей. Были изучены продуктивные признаки материнских и отцовских предков, включая удой, % жира и % белка в молоке, а также коэффициенты наследуемости, коэффициенты фенотипической (rРР), генетической (rАА), и паратипической корреляции (rЕЕ), оценена разница молочной продуктивности коров-пробандов в сравнениями с матерями в 4 группах с удоями от 8000 кг до 12000 кг молока и более, степень влияния племенной ценности отцов (ПЦ) по удоям дочерей на реализацию признаков молочной продуктивности у коров-пробандов. Определено, что при невысокой племенной ценности отцов детерминация селекционных признаков генотипом матерей составила от 11,6 (по % белка) до 31,9% (по жиру в кг), на долю отцов приходилось от 1,3 до 9,2% детерминации. Наследуемость селекционных признаков в выборке составила 34,2%, из которых на долю фактора «предок» приходилось 9,1%, на «ПЦ отца» - 15,3%, на совместное действие этих факторов - 9,8%. Внешние факторы на реализацию признаков молочной продуктивности дали 65,8% детерминации. На основании проведённых исследований сделан вывод о том, что фенотипическое проявление генетической корреляции носит комплексный мультипликативных характер взаимодействия генов, а также взаимодействия генотипа с внешними факторами.

Селекция, разведение, голштинская порода, фенотипические, генетические и паратипические корреляции

Короткий адрес: https://sciup.org/147230722

IDR: 147230722 | УДК: 636.234.1.034:636.082.12 | DOI: 10.17238/ISSN2587-666X.2020.3.69

Текст научной статьи Генетическая детерминация признаков молочной продуктивности у голштинских коров немецкого происхождения

Введение. В мировой селекции молочного скота голштинская порода занимает лидирующее место не только по численности, но и по рекордным показателям продуктивности. Данное обстоятельство определило желание селекционеров многих стран использовать её как при чистопородном разведении, так и в различных схемах скрещивания. Не стала исключением и Россия, куда в последние десятилетия были завезены голштины из Ирландии, Венгрии, Голландии, Германии, Канады и пр. стран [1], однако уровень отечественной селекции и традиции животноводства во многом не отвечали генетическому уровню данной породы. Анализируя исторические тренды в молочном скотоводстве России и США, проф. В.М. Кузнецов (2016) дал подробное описание проблем, с которыми сталкивалась отечественная селекция в XX веке [2]. Это и слишком преувеличенное значение разведения по линиям, и плохое кормление, и малоэффективные методы анализа. Так или иначе, отечественные учёные делают попытки управления селекционно-генетическим процессом в скотоводстве, оценки наследуемости и изменчивости селекционных признаков [3, 4]. Работы автора данной статьи с соавторами не исключение, в том числе в вопросе анализа динамики генетических процессов [1, 5, 6]. Между тем, зарубежные исследователи пошли намного дальше в решении проблем генетической детерминации селекционных признаков, анализируя генетические корреляции [7, 8] и делая смелые предположения о плейотропном действии генов, ассоциированных с признаками молочной продуктивности [9, 10 и др.]. Стало вполне понятно, что анализа только фенотипического проявления того или иного признака для современной науки недостаточно, необходим подробный анализ всего генома [11]. Только всестороннее использование методов генетического анализа в перспективе позволит познать закономерности наследования количественных признаков, взаимосвязи генотипа со средовыми факторами и пр. На основании изложенного мы считаем необходимыми постоянные, системные исследования селекционно-генетического процесса как в России, так и за её пределами.

В связи с этим целью исследований являлось изучение генетической детерминации и уровня влияния предков на продуктивные признаки голштинских коров, завезённых в Калужскую область.

Условия, материалы и методы. Для решения поставленных задач нами были проанализированы особенности реализации генетического потенциала голштинского скота в условиях Германии. Исследования проводились по родословным нетелей, завезённых в ООО «Биопродукт Агро» Калужской области. Для данного предприятия нами был разработан план селекционноплеменной работы (Р.Н. Ляшук, А.И. Шендаков, 2015). Выборка составила 463 головы, были проанализированы коэффициенты наследуемости, генетические корреляции, структура наследуемости, детерминация генетических корреляций наследственными факторами и пр. Генетические (rAA) и паратипические (rЕЕ) корреляции были рассчитаны по методам, общепринятым в исследованиях за рубежом. Генетико-статистический анализ был проведён в компьютерной программе «Microsoft Excel».

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что при увеличении удоев матерей с 8000 до 12000 кг молока и более в условиях Германии у голштинских коров-пробандов удои в среднем возрастали от 9532 до 10420 кг молока при уменьшении % жира и белка в молоке с 3,91 и 3,31 до 3,87 и 3,23% (n=47 и 84 соответственно). В целом по группе оцениваемых коров у матерей прослеживались высокие показатели селекционных признаков при вариации 7,118,0% (табл. 1), отцовские предки имели отрицательные индексы племенной ценности по % жира и белка в молоке.

Таблица 1 – Продуктивные признаки и их фенотипическая изменчивость у предков немецких голштинов (n=463)

|

Группа предков |

Параметры |

Удой (Y, кг) |

Жир (F, %) |

Жир (F, кг) |

Белок (P, %) |

Белок (P, кг) |

|

Матери (М) |

М |

9911 |

3,91 |

396,9 |

3,31 |

336,0 |

|

lim |

3101-15466 |

2,37-5,29 |

202-631 |

2,60-5,37 |

177-495 |

|

|

C v |

16,7 |

12,6 |

18,0 |

7,1 |

15,3 |

|

|

Матери матерей (ММ) |

М |

10357 |

3,97 |

411,2 |

3,31 |

342,8 |

|

lim |

3303-15520 |

2,08-9,26 |

94-659 |

2,70-4,19 |

102-481 |

|

|

C v |

19,7 |

20,9 |

20,1 |

6,9 |

18,4 |

|

|

Отцы матерей (ОМ, ПЦ*) |

М |

+603 |

-0,06 |

+17,7 |

-0,01 |

+18,7 |

|

lim |

-1447-+2364 |

-0,90+1,13 |

-38-+65 |

-0,53+0,40 |

-35-+61 |

|

|

C v |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Отцы (ПЦ*) |

М |

+883 |

-0,10 |

+25,9 |

-0,02 |

+28,2 |

|

lim |

-1159-+2365 |

-0,66+0,64 |

-23-+75 |

-0,21+0,43 |

-10-+65 |

|

|

C v |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Матери отцов (МО) |

М |

12995 |

4,13 |

536,6 |

3,34 |

434,0 |

|

lim |

9087-22466 |

3,06-7,36 |

328-1120 |

2,88-4,08 |

289-779 |

|

|

C v |

15,2 |

15,8 |

16,5 |

6,35 |

15,3 |

|

|

Отцы отцов (ОО, ПЦ*) |

М |

+1031 |

-0,15 |

25,7 |

-0,04 |

+30,4 |

|

lim |

-787-+2623 |

-0,86+0,63 |

-38-+66 |

-0,90+0,42 |

-16-+80 |

|

|

C v |

- |

- |

- |

- |

- |

Примечание. *- индекс племенной ценности, вычисленный в Германии.

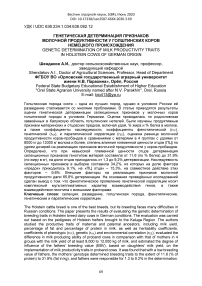

Селекционные признаки коров-пробандов положительно коррелировали с аналогичными признаками как с материнской, так и с отцовской стороны (рис. 1). Корреляции по селекционным признакам в парах «пробанд-мать» составили от +0,162 до +0,416, в парах «пробанд-отец» (ПЦ отца) r=+0,060-+0,383. Это подтвердило, что на аддитивную наследуемость селекционных признаков у молочных коров примерно в равной степени могут влиять как матери, так и отцы, несмотря на сложность и многогранность оценки их племенной ценности по удоям дочерей на фермах.

Селекционные признаки

Опробанд - мать В пробанд - отец

Рисунок 1 – Корреляции между селекционными признаками голштинских коров-пробандов и их предков в условиях Германии, r (n=463)

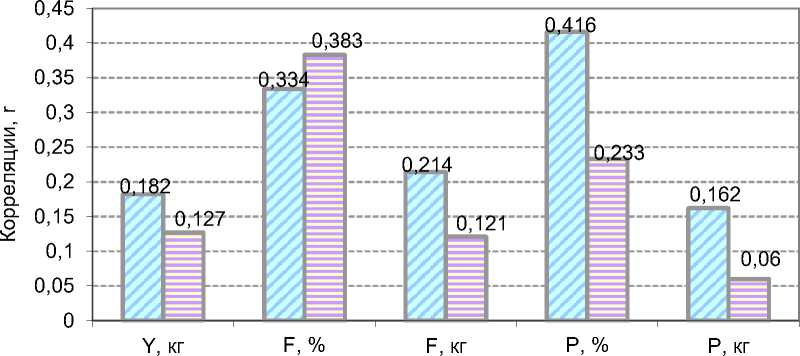

При удоях матерей до 8000 кг превосходство дочерей над ними составило 2765 кг молока, в группе матерей с удоями выше 12001 кг дочери уступали 2444 кг молока (рис. 2). При этом во всех группах племенная ценность отцов (ПЦ) по удоям дочерей была в пределах 517-653 кг молока, т.е. практически одинаковая.

Рисунок 2 – Превосходство по величине удоев над матерями у голштинских коров-пробандов в Германии, кг

Фенотипические корреляции (r РР ) между удоем и % жира в молоке, удоем и % белка в молоке составили -0,231±0,044 и -0,259±0,043 соответственно (табл. 2), при этом генетические корреляции этих признаков (r AA ) по-разному детерминировали матери и отцы. Если данные корреляции, вычисленные через матерей, составили +0,198±0,045 и +0,179±0,045, то по отцам +0,784±0,018 и +0,911±0,008 соответственно. При этом паратипические корреляции (r EE ) независимо от группы предков были отрицательными (от -0,715 до -0,999).

Таблица 2 – Фенотипические и генетические корреляции селекционных признаков у голштинских коров-пробандов в Германии (n=463)

|

Коррелирующие признаки |

Фенотипические корреляции, r РР ±m rPP |

Генетические корреляции, r AA ±m rAA |

|

|

Пробанд-мать |

Пробанд-отец |

||

|

Удой (кг) – жир (%) |

-0,231±0,044 |

+0,198±0,045 |

+0,784±0,018 |

|

Удой (кг) – белок (%) |

-0,259±0,043 |

+0,179±0,045 |

+0,911±0,008 |

|

Жир (%) - белок (%) |

+0,524±0,034 |

+0,710±0,023 |

+0,842±0,013 |

|

Жир (кг) - белок (кг) |

+0,796±0,017 |

+0,768±0,019 |

+0,710±0,023 |

Примечание. Все коэффициенты корреляций достоверны при p<0,001.

Вместе с тем, в группах с разной племенной ценностью отцов (ПЦ) материнские и отцовские предки в разной степени детерминировали признаки молочной продуктивности (табл. 3). При невысокой племенной ценности отцов детерминация селекционных признаков генотипом матерей составила от 11,6 (% белка) до 31,9% (жир в кг), на долю отцов приходилось от 1,3 до 9,2% детерминации. С увеличением ПЦ до +999 кг молока по дочерям наметилось увеличение генетической детерминации только по % жира и белка в молоке: матери детерминировали эти признаки на уровне 15,0 и 20,0%, отцы – на уровне 10,5 и 2,6% соответственно. С дальнейшим увеличением ПЦ до +1000 кг и выше высокая детерминация признаков матерями и отцами сохранилась только по % белка в молоке.

Таблица 3 – Детерминация селекционных признаков голштинских коров-пробандов генотипами предков в группах с разной племенной ценностью отцов

(ПЦ, кг), r2∙100 (%)

|

ПЦ отцов (оценка по удоям дочерей на фермах Германии) |

n |

Предки |

Селекционные признаки |

||||

|

Удой (Y, кг) |

Жир (F, %) |

Жир (F, кг) |

Белок (P, %) |

Белок (P, кг) |

|||

|

до 0 кг |

52 |

Матери |

18,2 |

14,5 |

31,9 |

11,6 |

20,2 |

|

Отцы |

7,0 |

9,2 |

3,3 |

1,3 |

7,8 |

||

|

от 0 до +999 кг |

299 |

Матери |

3,0 |

15,0 |

3,6 |

20,0 |

2,1 |

|

Отцы |

0,1 |

10,5 |

3,7 |

2,6 |

0,5 |

||

|

Выше +1000 кг |

102 |

Матери |

0,5 |

2,5 |

2,0 |

18,3 |

0,9 |

|

Отцы |

1,3 |

5,3 |

≈0 |

13,1 |

≈0 |

||

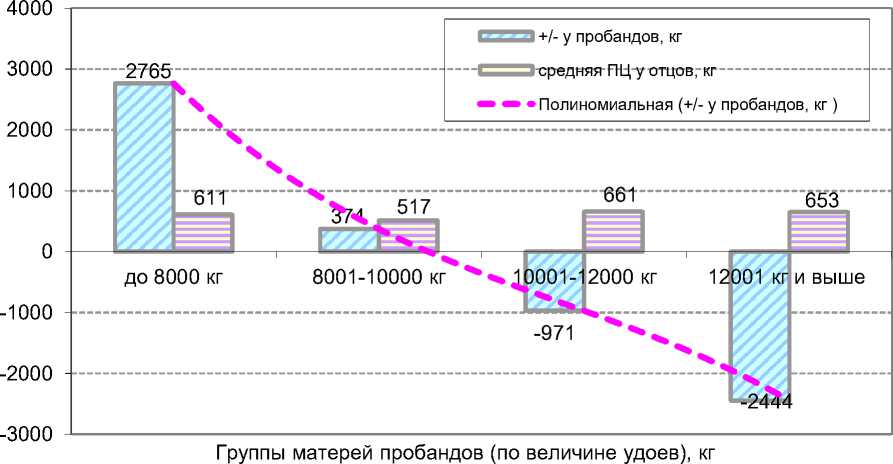

Изучение силы влияния генетических факторов в двухфакторной ортогональной модели на реализацию селекционных признаков (рис. 3) показало, что наследуемость признаков в выборке составила 34,2%, из которых на долю фактора «предок» приходилось 9,1%, на «ПЦ отца» – 15,3%, на совместное действие этих факторов – 9,8%. Неучтённые факторы детерминировали селекционные признаки на 65,8%.

9,1

15,3

9,8

вфактор "предок" (А)

вфактор "ПЦ отца" (B)

исовместное действие факторов "предок - ПЦ отца" (AB)

вВнешние факторы (E)

Рисунок 3 – Сила влияния генетических и средовых факторов на селекционные признаки у голштинских коров-пробандов в Германии, кг, h (%)

Выводы. Таким образом, проведённые исследования позволяют отметить высокий генетический потенциал голштинских коров в Германии, однако в настоящее время уровень реализации их селекционных признаков замедлен в связи с состоянием, близким к понятию «селекционное плато». На примере голштинской породы вполне определённо понятно, что в селекции молочного скота следует обращать большее внимание на коррелятивную, комбинативную и модификационную изменчивость количественных признаков. Также очевидно, что генетические корреляции этих признаков зависят не только от аддитивного наследования, плейотропного эффекта генов или, возможно, сцепленного наследования. Судя по всему, это явление носит комплексный, мультипликативных характер взаимодействия генов, а также взаимодействия генотипа с внешними факторами. Дальнейшее развитие методов селекции и генетики высокопродуктивного скота позволит в перспективе не только повышать и сохранять высокую молочную продуктивность, но и более чётко понимать сущность генетических явлений.

Список литературы Генетическая детерминация признаков молочной продуктивности у голштинских коров немецкого происхождения

- Shendakov A.I., Lapina T.A., Astakhova A.N. Irish and Hungarian Holstein in the Orel region: evaluation and prospects for the breeding // Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 2016. Т.52. № 4. Р. 13-20.

- Кузнецов В.М. Исторические тренды в молочном скотоводстве России и США // Биология в сельском хозяйстве. 2015. № 2. Т. 7. С. 2-36.

- Бакай А.В., Лепёхина Т.В. Изменчивость и наследуемость показателей молочной продуктивности у коров чёрно-пёстрой породы в ПЗ «Повадино» // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2016. № 3 (44). С. 42-45.

- Бакай А.В., Лепёхина Т.В., Привалова З.Н. Молочная продуктивность коров разных генераций чёрно-пёстрой породы при внутрилинейном подборе // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 10-4 (52). С. 141-144.

- Шендаков А.И. Оценка динамики генетических процессов в молочном скотоводстве // Биология в сельском хозяйстве. 2015. № 1. Т. 6. С. 2-17.

- Syrtseva Е.М., Shendakov A.I. Sire influence on reasons of daughter culling from the herd // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2014. № 4(49). С. 42-44.

- Nuismer S.L., Doebeli M. Genetic correlation and the coevolutionary dynamics of three-species systems // Evolution. 2004. Vol. 58(6). Р. 1165-1177.

- Genetic correlations between type and test-day milk yield in small dual-purpose cattle populations: The Aosta Red Pied breed as a case study / S. Mazza, N. Guzzo, C. Sartori, R. Mantovani // Journal of Dairy Science.2016. Vol. 99. Is. 10. P. 8127-8136.

- Pleiotropy in complex traits: challenges and strategies / N. Solovieff, C. Cotsapas, P.H. Lee [et al.] // Nature Reviews Genetics. AOP, published online 11 June 2013. DOI: 10.1038/nrg3461.

- Otto S.P. Two steps forward, one step back: the pleiotropic effects of favoured alleles // The Royal Society. 2004. Vol. 2. Р. 705-805.

- Whole-genome scan to detect quantitative trait loci associated with milk protein composition in 3 French dairy cattle breeds / M.P. Sanchez, A. Govignon-Gion, M. Ferrand [et al.] // Journal of Dairy Science. 2016. Vol. 99. Is. 10. P. 8203-8215.