Генетическая типология посёлков городского типа Красноярского края

Автор: Прохорчук Максим Викторович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Статья в выпуске: 2 (5), 2007 года.

Бесплатный доступ

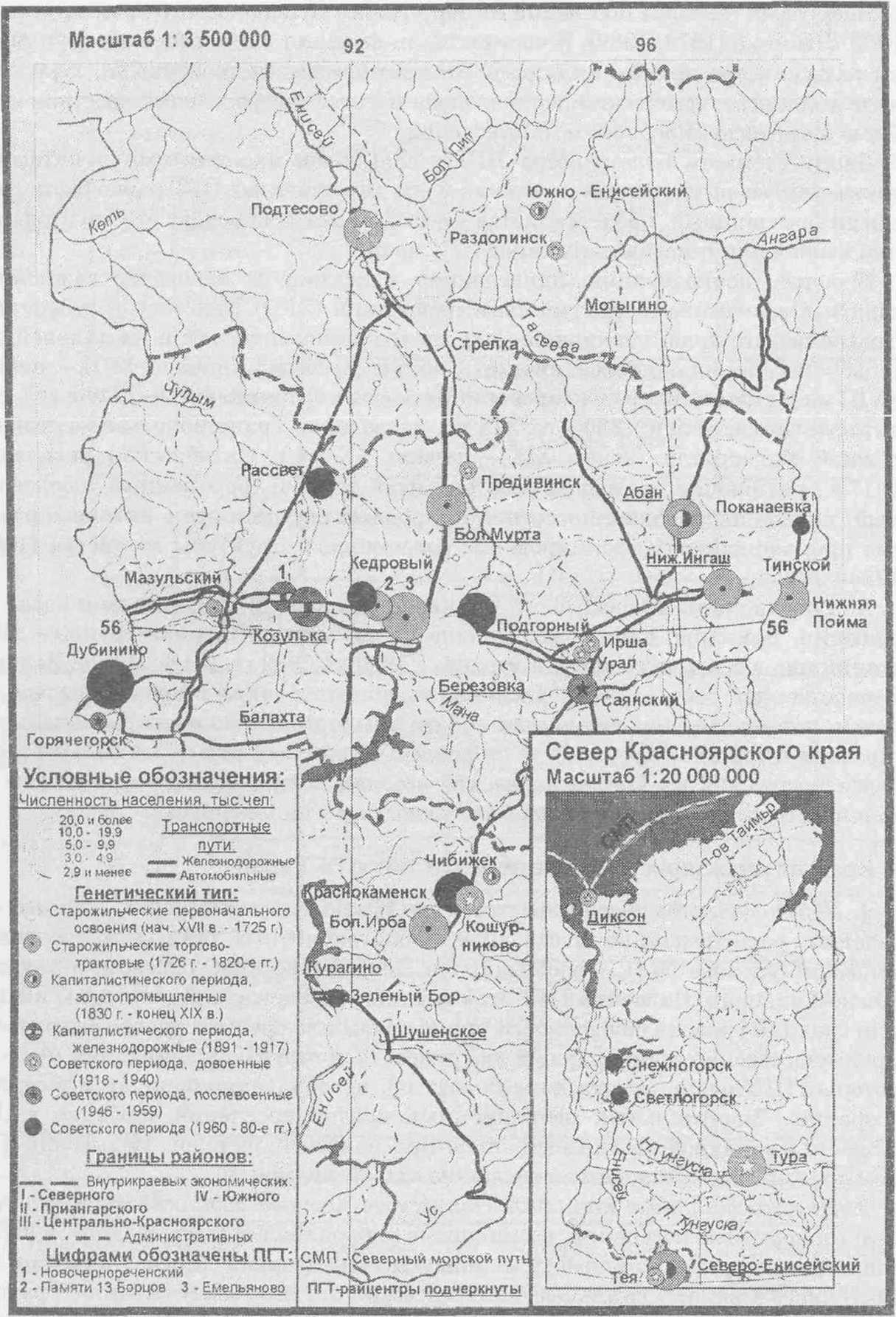

Статья посвящена генетической типологии поселков городского типа Красноярского края. В ней представлен краткий обзор становления сети городских поселений края, раскрыта методика определения генетических типов поселков городского типа. Типы поселков кратко охарактеризованы и нанесены на карту.

Генетическая типология городских поселений, посёлки городского типа красноярского края

Короткий адрес: https://sciup.org/144152870

IDR: 144152870

Текст научной статьи Генетическая типология посёлков городского типа Красноярского края

Краткие сведения о становлении сети городских поселений

Красноярского края

Красноярский край — один из самых урбанизированных субъектов РФ. На 01.01.2006 численность городского населения края составила 2197,3 тыс. чел. [Демографический ежегодник... 2006]. Доля городского населения в Красноярском крае составляет 75,6 %, что выше, чем в среднем по России. Несмотря на это, численность городского населения края снижается [Демографический ежегодник... 2006]. Стабильный рост городского населения в крае наблюдался до 1991 г., он достиг максимального за всю историю существования края значения - 2338,0 тыс. чел. (на 01.01.1991). Начиная с 1992 г. численность городского населения края неуклонно снижается: за 1991-2006 гг. оно сократилось на 6 %. Что касается доли городского населения, то максимальные ее значения в крае были отмечены в 2004—2005 гг. (75,9 %) [Демографический ежегодник... 2006]. Согласно российскому законодательству городское население - это жители городских поселений - городов и рабочих поселков (они же - поселки городского типа, далее по тексту - ПГТ).

К 1989 г. в Красноярском крае были образованы 24 города, то есть почти все, кроме Кодинска, и 43 ПГТ. Следует отметить, что ПГТ - это самая динамичная группа поселений края. До начала экономических реформ их состав и количество очень часто изменялись - одни получали статут городок, другие появлялись «на пустом месте», переходили из разряда сельских поселений или, наоборот, становились сельскими.

Наибольшее увеличение числа ПГТ в крае приходится на 1959-1970 гг., что связано с ускоренным промышленным освоением территории края и прибытием в связи с этим большого числа жителей из сельских населенных пунктов края и других территорий страны (табл. 1). Так, в Приангарье поселки Аяхта и Пит-Городок, бывшие в 1939 г. еще поселками городского типа, в 1960-х гг. уже являлись сельскими поселениями, тогда как села Маклаково, Подтесово, Стрелка, Ново-Ерудинский в этом же периоде были преобразованы в ПГТ. В 1970 г. уже не было таких ПГТ (существовавших еще в 1959 г.), как Медвежий, Угольный и Нордвик.

Таблица 1

Динамика числа ПГТ Красноярского края (1926-2006 гг.)

|

Годы |

1926 | |

1939 | |

1959 |

1970 |

1979 |

| 1989 |

1999 |

2006 | |

|

Количество ПГТ |

17* |

28 |

43 |

_£LJ |

| 45 |

46 |

41 |

|

|

( Число жителей в || них, тыс. чел. |

15.9 1 |

190,3 |

269,3 |

322,1 |

| 289.5 |

271,4 |

230.9 I |

Примечание: * - с республикой Хакасия: ... - нет сведений.

Еще до 1989 г. 3 ПГТ были переведены в разряд сельских поселений - Сурикова (1974 г.), Новокамала (1977 г.) и Новоерудинский (1980 г.). С 1979 по 1989 гг. 2 ПГТ получили статус городов районного подчинения (Талнах, Кайер-кан) и 3 — краевого подчинения (Бородино, Шарыпово, Сосновоборск). Поселок Новоенисейск вошел в состав г. Лесосибирска. В 1979 г. возникло 5 новых ПГТ -Октябрьский и Таежный (в Богучанском районе), Кошурниково (в Курагин-ском), Саянский (в Рыбинском). В 1981 г. возник ПГТ Дубинине (Шарыповский горсовет) [Прохорчук 2002].

В 1990-е гг. произошло резкое замедление образования новых городских поселений не только в крае, но и в России в целом. В этот период в крае произошли незначительные изменения. Достаточно активные административно-территориальные преобразования возобновились .лишь в середине 2000-х гг., когда на смену спаду пришли стабилизация, а затем экономический рост.

В Красноярском крае на 01.01.2006 насчитывалось 64 городских поселения -23 города и 41 ПГТ [Численность населения... по городам, рабочим поселкам и районам... 2006]. Однако число и состав городских поселений края не всегда были такими. Так, на 01.01.2003 число городских поселений в крае было больше -71 (25 городов и 46 ПГТ). Таким образом, 7 городских населенных пунктов края были упразднены только в 2003-2005 гг.: 2 города - Талнах и Кайеркан (включены в черту г. Норильска в 2005 г.) и 5 ПГТ - Таежный и Филимоново (Канского р-на), Таежный и Октябрьский (Богучанского р-на) и Овсянка (Дивногорская городская администрация) - лишены городского статута и отнесены к сельским населенным пунктам [Численность населения... по городам, рабочим поселкам и районам... 2006: Численность населения сельских населенных пунктов... 2006].

Методические вопросы определения генетической типологии городских поселений (на примере ПГТ Красноярского края)

Вопрос определения генетггческой типологии поселений, особенно городских, достаточно сложен. В этом случае приходится отвечать на вопрос: что именно следует считать временем возникновения ПГТ - время возникновения на этом месте в прошлые исторические эпохи любого, даже самого незначительного поселения (заимки, скита, хутора и т. д.); период активно начавшегося здесь промышленного, транспортного и жилищного строительства (оба подхода назовем историко-географическими); или же присвоение населенному7 пункту официального статуса ПГТ согласно Указу Президиума ВС РСФСР 1957 г. (статистический подход)?

Статистический подход прост, но, к сожалению, формален. Многие ПГТ возникли еще в дореволюционное время и являлись не только крупными селами, но и индустриальными и транспортными поселениями, фактически уже тогда выполняя городские функции. Не оспаривая тот факт, что основной стимул развития ПГТ края приобрели лишь в советское, а особенно в послевоенное время (именно в этот период все ПГТ края официально получили городской статус), затронем историко-географические аспекты формирования сети ПГТ Красноярского края.

В основу предлагаемой генетической типологии ПГТ Красноярского края (табл. 2, рис. 1) положен историко-географический подход, т. е. зарождение ПГТ как поселения-, анализ взаимосвязей (в том числе территориальных) между современными ПГТ и их предшественниками - старыми сельскими населенными пунктами. При выявлении генетических типов ПГТ за основу взята историческая периодизация. предложенная В.В. Воробьевым [Воробьев 1959], незначительно измененная и дополненная. При ответе на вопрос, считать ли предшествующее поселение ядром нового ПГТ или нет, нами частично использована методика ВТ. Давидовича [Давидович 1959]. Ее суть заключается в следующем.

-

1. Если ПГТ возникли вблизи старых населенных пунктов и территориальный разрыв между ними до сих пор сохранился, старые поселения при определении даты основания, не принимались во внимание и I [ГТ считался, по выражению ВТ. Давидовича [1959], «возникшим на пустом месте» (деревня и ПГТ Дубинине, деревня Козулька и ПГТ Козулька, деревня Старая Черная и ПГТ Новочернореченский и т. д.). Сюда же отнесен слушай, когда старое поселение, вблизи которого возник ПГТ, уже не существует (деревня Подтесова (Кекур) -ПГТ Подтесово, деревня Придивная - ПГТ Предивинск). Таким образом, основная масса старых поселений передала новым лишь названия, впоследствии сохранив самостоятельность, либо исчезнув.

-

2. Если на месте современных ПГТ существовали совершенно незначительные поселения с числом жителей в несколько человек (по переписи населения 1926 г.) - заимка, хутор, использовавшееся к тому7 же сезонно или эпизодически (зимовье, станок), а ПГТ выросли в достаточно крупные поселения с современной застройкой и промышленными функциями, то старые поселения, несмотря на сохранившиеся, названия, также не принимались во внимание и ПГТ считались возникшими на пустом месте. Периодом развития этих ПГТ был определен советский, т. е. время их активной промышленной и жилой застройки (станок Раздольный (8 чел. в 1926 г.) - ПГТ Раздолинск; зимовье Тея (2 чел. в 1926 г.) -ПГТ Тея).

-

3. Если ПГТ возникли вблизи старых поселений, а впоследствии слились с ними, переняв к тому же название, а зачастую и современные функции, эти старые поселения мы считаем «ядрами» современных ПГТ. Соответственно время возникновения «ядра» считается временем возникновения ПГТ. По образному выражению В.В. Воробьева [1959], эти ПГТ «вызрели» из старых, дореволюционных своих предшественников, большинство из которых к 1917 г. представляли собой крупные, сложившиеся поселения. К ним относятся все ПГТ дореволюционного периода возникновения, кроме Козульки и Новочернореченско-го (Березовка, Шушенское и мн. др., табл. 2).

Таблица 2

Генетическая типология ПГТ Красноярского края*

|

Генетический тип |

Генетический подтип |

Период возникновения |

i Населенные пункты, полу-чившие после революции статус ПГТ |

Число пгт 1 |

В%к ИТОГ}" ' |

|

|

I. Дореволюционные |

1. Ста-ро-жиль-ческие (феодального периода) |

А) Первоначального освоения (острожномеховой) |

Нач. XVII — 1725 г. |

1 Березовка, Балахта, Тин-ской, Стрелка. Мотыгино, | Курагино. Шушенское |

17,1 |

|

|

| Б) Торгово-1 трактовые |

1726 г. -20-е гг. XIX в. |

Памяти 13 Борцов. Ма-зульский. Большая Ирба, , Нижняя Пойма, Большая 1 Мурта, Нижний Ингаш, 1 Емельяново |

||||

|

2. Ка-пита-листи-ческо-го периода |

А) Золото-| промышленные |

1830 г. - конец XIX в. |

1 Абан **, Чибижек, Южно-i Енисейский, Северо-Енисейский |

4 |

9.8 |

|

|

Б) Желез- | но-дорож-ные |

1891- 1917 гг. |

1 Новочернореченский, Ко-зулька |

2 |

4.9 |

||

|

Всего по типу |

20 |

48,9 |

||||

|

II. Советского периода |

1. Довоенные |

| 1918-40 гг. |

' Раздолинск, Тея, Тура, Ирша. Кошурниково, Подтесово, Предивинск, Урал, Диксон |

9 |

22.0 |

|

|

2. Военные |

1941—45 гг. |

— |

— |

— |

||

|

3. Послевоенные |

1946-59 гг. |

Горячегорск, Саянский |

2 |

4.9 |

||

|

4. Активной индустриализации и освоения восточных районов страны |

1960-80-е гг. |

I Снежногорск, Светлогорск, Зеленый Бор, 1 Поканаевка, Рассвет ! Краснокаменск, i Дубинине, Кедровый, Подгорный. Солнечный |

; 10 |

24,4 |

||

|

Всего по типу |

21 |

51,2 |

||||

|

Итого по всем ПГТ |

41 |

100,0 1 |

||||

Вопросами генезиса поселений на территории Красноярского края занимался 10.Ф. Лысенко [1970, 1989]. В частности, он выделил 3 генетических группировки сельских поселений - старожильческую (феодального периода), переселенческую (капиталистический период, эпоха массового переселения крестьян в Сибирь) и советского периода возникновения.

Ввиду схожести большинства ПГТ с сельскими населенными пунктами, а также учитывая то, что значительная часть современных ПГТ ранее были сельскими поселениями, представляется уместным взять за основу эти группировки при выявлении генетических типов ПГТ края.

В основу периодизации, приведенной в таблице 2, положены важнейшие сдвиги в экономико-географическом положении (ЭГП) Енисейской губернии и Красноярского края, повлиявшие как на возникновение, так и на дальнейшую судьбу поселений— присоединение Сибири к России (начало XVII— начало XVIII вв.), строительство Сибирского (Московского) тракта (1720-1740-е гг.), развитие золотодобычи (с 1830-х гг. XIX в.), проведение Транссибирской железнодорожной магистрали (конец XIX — начало XX вв.), Октябрьская революция 1917 г., усилившая промышленное развитие края, и современный (послевоен-ный) период интенсивного освоения природных ресурсов края, активное развитие промышленности, формирование современной структуры хозяйства (1960-1980-е гг.).

Анализ таблицы 2 показывает, что число поселков, возникших до и после революции, примерно одинаково. Однако самая многочисленная группа - ПГТ, возникшие в советскую эпоху, а именно с 1960 по 1989 гг. (24,4 %) и до Великой Отечественной войны (22 %). Численно выделяются также старожильческие поселки, потому что если объединить обе группы этого подтипа - первоначального освоения и торгово-трактовые, то старожильческих поселков будет больше всего, более трети (34,2 %). Старожильческие поселки исторически доказали свою устойчивость, что говорит об их перспективности и в дальнейшем.

Краткая характеристика генетических типов ПГТ края

-

1. Дореволюционные старожильческие. Наиболее «устойчивые», крупные поселения, расположенные в основном в благоприятных природных условиях, имеющие удобное ЭГП. Преобладают в Центрально-Красноярском, а также в Южном районах. Половина ПГТ этой группы - райцентры. Характерны низкий или средний уровень рождаемости при высоком или среднем уровне смертности, преимущественно стационарный тип возрастной структуры населения (но в некоторых ПГТ очень высока доля пожилых), преобладание женщин в пожилых возрастах. Значительный миграционный приток населения, особенно в ПГТ Южного и западной части Центрально-Красноярского районов. Невысокий в целом уровень благоустройства вследствие старой застройки.

-

2. Дореволюционные казгиталистичеекого периода возникновения. Удаленные горнорудные поселения, возникшие в период «золотой лихорадки», в неблагоприятных природно-климатических условиях (горная тайга Приангарья и Восточного Саяна). Остальные поселки возникли для обслуживания Транссибирской железнодорожной магистрали и имеют удобное ЭГП (Центрально-Красноярский район). Средние или малые по численности населения. Показатели

-

3. ПГТ советского периода возникновения. Преобладают узкоспециализированные поселки, многие из них удалены от экономических центров и имеют неудобное ЭГП (особенно транспортное), что связано с их специализацией (добыча природных ресурсов, энергетическое и транспортное обслуживание северных районов). По числу жителей преобладают средние по величине поселки. Демографическая ситуация сильно изменилась за последние 15-20 лет в худшую сторону и по поселкам очень сильно варьирует - от ПГТ с высоким уровнем рождаемости, естественным приростом населения и прогрессивной возрастной структурой населения - Дубинино, Тура, Светлогорск и др. - до ПГТ с очень низкой рождаемостью, очень высокой смертностью и естественной убылью, регрессивной или полурегрессивной возрастной структурой (Горячегорек, Ирша). Для северных ПГТ характерен очень большой отток населения, для некоторых центральных и южных - незначительный приток. Сравнительно хорошо благоустроены благодаря новому строительству. Численно преобладают в Центрально-Красноярском районе (12), но самая высокая доля этих поселков - в Приангарье (55,5 %), особенно — в Северном районе (100,0 %).

Рис. 1. Генетическая типология ПГТ Красноярского края.

рождаемости на среднем, в некоторых- на высоком уровне, смертности - на среднем уровне, но в целом характерна незначительная естественная убыль населения. Возрастная структура - стационарная. В половине поселков - преобладание мужчин.

Многие старые поселения, возникшие до революции, сменили свой профиль за годы советской власти. На сравнении прошлых и современных функций старых поселений основан функционально-генетический подход, разработанный А.А. Минцем и Б.С. Хоревым [1959].

Попытка провести приблизительную типологию дореволюционных поселков края по этому принципу привела к следующим результатам. Усложнили свой дореволюционный профили 8 ПГТ (Стрелка, Памяти 13 Борцов, Козулька, Северо-Енисейский, Новочернореченский, Березовка, Емельяново, Курагино). Изменили. свой дореволюционный профиль 9 ПГТ (Мотыгино, Мазульский, Большая Мурта, Шушенское, Балахта, Тинской, Нижняя Пойма, Нижний Ингаш, Абан). Не изменили дореволюционный профиль 3 ПГТ (Южно-Енисейский и Чиби-жек - золотодобыча, Большая Ирба - добыча железной руды).

Как видим, большинство поселков, возникших до революции, усложнили или изменили свой профиль за годы советской власти, превратившись из сельскохозяйственных сел в административно-культурные, транспортные, промышленные центры. В первую очередь это все райцентры, а также транспортные поселки и поселки с удобным ЭГП, особенно соседствующие с лесными районами, усложнившие свой профиль за счет лесной промышленности.

Таким образом, сеть ПГТ Красноярского края формируется уже в течение четырех веков (с начала XVII в.). Почти половина ПГТ края возникла до революции в виде земледельческих сел, горнопромышленных и транспортных поселений. Если для возникновения городов края важнейшими были дореволюционные периоды - первоначального освоения и торгово-трактовый - в это время возникло 52,0 % всех городов края [Купринец, Прохорчук, 2001]. то для ПГТ края - периоды советской эпохи - довоенный и активного освоения восточных районов 1960-80-х гг. (46,4% всех ПГТ). Для периода первоначального осво- ения характерен очень широкий охват территории края (Приангарье, Центр, Юг) небольшим числом будущих ПГТ, что связано с целью занять наиболее удобные и ключевые места. В остальные дореволюционные периоды ядра будущих ПГТ возникали преимущественно в наиболее благоприятных для ведения хозяйства местах, в основном в лесосотепи (Центрально-Красноярский район). В советский период ПГТ возникали в основном в удаленных труднодоступных местах, часто с неблагоприятными природными условиями, что было связано с разработкой природных ресурсов, транспортным строительством, промышленным освоением зоны Севера и горной тайги Восточного Саяна.