Генетически модифицированные организмы и система биобезопасности Республики Беларусь

Автор: Дромашко Сергей Евгеньевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается система биобезопасности Республики Беларусь, которая разработана с учетом международных обязательств страны, особенностей ее национального законодательства и государственного управления. Контроль ГМИ в Беларуси основан на детекции 35S промотора вируса мозаики цветной капусты с использованием двух методов: ПЦР + электрофорез и ПЦР в реальном времени. Контролю подлежат все продукты, продовольственное сырье и корма, содержащие сою и кукурузу или их компоненты. Проанализирована работа всех 18 испытательных лабораторий, созданных в стране для контроля ГМО. Обозначены проблемы, связанные с вступлением Республики Беларусь в Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Россией и Казахстаном.

Биобезопасность, генетически модифицированные ингредиенты (гми), генетически модифицированные организмы (гмо), генно-инженерная деятельность, картахенский протокол по биобезопасности, методы детекции гмо, правовая регламентация детекции гмо, республика беларусь

Короткий адрес: https://sciup.org/146116491

IDR: 146116491 | УДК: 573.6

Текст научной статьи Генетически модифицированные организмы и система биобезопасности Республики Беларусь

В истории не раз имели место точки бифуркации, чреватые катастрофическим исходом для человечества (Молчанов, 2006). Одним из примеров преодоления таких системных кризисов явилась так называемая «неолитическая революция» - переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. В эпоху приближения к очередному такому кризисному состоянию живем в настоящее время и мы. Причины его многообразны: достаточно назвать практически неуправляемый рост населения Земли, истощение энергетических и сырьевых ресурсов, глобальное потепление, нехватку запасов пресной воды и т.д. В конце XVIII в. Т. Мальтус сформулировал свое знаменитое уравнение, дающее пессимистический прогноз в случае, если демографические процессы не будут учитывать экономические реалии. Промышленная революция сняла часть этих проблем, хотя и породила новые, в частности, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Уравнение С.П. Капицы, сформулированное в наши дни и модифицирующее подход Т. Мальтуса, в качестве точки бифуркации указывает 2025 г. Одним из способов преодоления грядущего кризиса может стать так называемый «демографический переход» со стабилизацией численности населения на уровне 9-15 млрд человек за счет снижения рождаемости в развивающихся странах, более рационального и равномерного использования природных ресурсов, развития медицинских и сельскохозяйственных технологий.

Одной из таких метатехнологий, позволяющей революционизировать многие сферы нашей жизни, является генетическая инженерия, с помощью которой уже получены организмы с сочетанием генов, невозможным в природе (Кордюм, 1998). Микроорганизмы с генами человеческого инсулина, растения, вырабатывающие токсины бактерий для защиты от насекомых-вредителей, трансгенные козы, продуцирующие лактоферрин человека - вот примеры таких «рукотворных» организмов. Если отталкиваться от греческого значения слова «синергетика» как «совместного действия», то генетическая инженерия, объединившая достижения ученых многих стран в области молекулярной биологии, генетики, математики, информатики, техники, находится на передовом крае новой научной революции, позволяющей решить множество проблем, в том числе и продовольственную.

Генетически модифицированные организмы давно уже вышли из научных лабораторией и стали серьезным фактором экономики многих стран мира. Начиная с 1982 г. фирмы США, Японии, Великобритании и ряда других стран производят генно-инженерный инсулин для лечения диабета. Из тысячи литров бактериальной культуры получают приблизительно 200 г инсулина, что равно количеству, получаемому из 1600 кг поджелудочной железы животных. Интерферон - белок, синтезируемый организмом в ответ на вирусную инфекцию: всего один литр бактериальной культуры дает такое количество интерферона, для получения которого потребовалось бы порядка 10 тыс. л крови человека. С помощью рекомбинантной ДНК получают и соматотропин - человеческий гормон роста, являющийся единственным средством лечения редкой детской болезни - гипофизарной карликовости (Кузьмина, 2013). Споры же о степени безопасности ГМО для окружающей среды и здоровья человека имеют еще более давнюю историю и уходят своими корнями в 1972 г. - год начала «эры рекомбинантных ДНК» (Кордюм, 1998).

В последнее годы в средствах массовой информации, от многотиражных газет до интернета, стало модным обсуждать «проблему генетически модифицированных организмов», под которыми подразумеваются почти исключительно трансгенные растения и продукты, содержащие их компоненты. Основные вопросы - это возможное (а в интерпретации СМИ - несомненное) негативное влияние ГМО и продуктов из них на здоровье человека, а также эффекты, связанные с ухудшением состояния окружающей среды (появление суперсорняков, обеднение генетического разнообразия за счет вытеснения аборигенных видов растений, вымирание отдельных видов насекомых и т. п.), и, кроме того, «засилье» генетически модифицированных продуктов на рынках Беларуси, России, Украины и других стран бывшего СССР.

Нами анализируется выполнение Республикой Беларусь международных обязательств в области регулирования генноинженерной деятельности, основные элементы белорусской системы биобезопасности, включая проблемы детектирования ГМО или их компонентов в пищевых продуктах, продовольственном сырье и кормах, а также национальные особенности маркировки ГМО.

Коммерческое использование генетически модифицированных растений

Первые трансгенные растения были получены с помощью технологии рекомбинантной ДНК в 1982 г. учеными из Института растениеводства в Кёльне (ФРГ) и биотехнологической компании Монсанто (США). А в 1994 г. в небольшой калифорнийской биотехнологической фирмы Calgene («Калджин») создали и стали производить в промышленных масштабах съедобный первенец генетической инженерии - томат «Флавр-Савр» (Сибрук, 2010). В отличие от образцов традиционной селекции он месяцами мог храниться зеленым в прохладном помещении, а в теплом - дозревал. Это полезное свойство проявилось у томата благодаря встроенной в его ДНК антисмысловой последовательности нуклеотидов гена, который контролировал образование фермента, вызывавшего размягчение плода при созревании и покраснении. Однако история широкомасштабного промышленного использования ГМО начинается с 1996 г., когда площади под генетически модифицированными культурами составили 1,7 млн га.

Всего через 16 лет, в 2012 г., как сообщает Международная служба по освоению агробиотехнологических разработок (International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications, ISAAA), генетически модифицированные растения возделывали 28 стран, в том числе в Европе - 5 (ISAAA..., 2012). А всего опыт выращивания ГМО в промышленных масштабах имеет 31 страна, включая Германию, Польшу и Швецию, которые в 2012 г. по разным причинам, не связанным с проблемами биобезопасности, отказались от них. Площади под ГМ-растениями с 1996 г. увеличились в 100 раз, достигнув в 2012 г. цифры 170,3 млн га, что составляет свыше 11,5% мировой пашни (ISAAA..., 2012). В настоящее время в перечне доступных на рынке современных ГМ-сортов растений на сайте ISAAA содержатся 320 ГМ- линий 25 видов растений. К ним относятся соя, кукуруза, рапс польский, рапс аргентинский, хлопчатник, томаты, картофель, рис, сахарная свекла, лен, турнепс, дыня, фасоль, сладкий перец, табак, цикорий, папайя, гвоздика, пшеница, люцерна, полевица ползучая, слива, подсолнечник, роза, тополь (GM Approval..., 2012). Из этого перечня массово выращиваются только соя, кукуруза, рапс и хлопчатник (99,8% всей мировой пашни 2012 г.) (ISAAA..., 2013).

По данным 1SAAA с 1996 по 2011 гг. рыночная стоимость трансгенной продукции растениеводства составила 98,2 млрд долл. США. Было сэкономлено 473 тыс. т пестицидов, что существенно сказалось на улучшении окружающей среды. Сокращение выбросов СО2 в атмосферу за этот период составило 23,1 млн т, что эквивалентно удалению с дорог около 10,2 млн автомобилей. Было также сохранено от распашки 108,7 млн га земли, что способствовало сохранению биологического разнообразия. В качестве положительного момента отмечается также тот факт, что культивирование ГМО помогло более чем 15 млн мелких фермеров (а с членами семей - свыше 50 млн человек) в борьбе с нищетой (1SAAA..., 2012).

В то же время с самого начала «биотехнологической эры» ученых и общественность волнуют возможные негативные экологические и медицинские последствия промышленного культивирования ГМО. Опасения общественности приводят к тому, что во многих странах местные власти, производители, торговые сети все чаще выбирают отказ от ГМ-культур и продуктов и объявляют свои земли свободными от ГМО. В зоне, свободной от ГМО (ЗСГМО), как правило, запрещается выращивать ГМ-культуры на государственных землях и использовать ГМ-продукты в государственных учреждениях (школах, больницах, воинских частях и т.д.), а также рекомендуется ограничить использование ГМО частным фермерским хозяйствам, крупным торговым сетям. Кроме того вводится система контроля исполнения принятых решений (Копейкина, 2007).

Только на территории Европейского союза создано 174 ЗСГМО. Более 4500 муниципалитетов и 1000 фермерских хозяйств также заявили о нежелании выращивать ГМ-культуры. Австрия, Греция и Швейцария являются полностью свободными от ГМО. Всего ЗСГМО созданы, как минимум, в 35 странах, в том числе в Австралии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Португалии, Румынии, США, Франции, Японии. На международном уровне действует Европейская сеть регионов, свободных от ГМО. На конференции участников сети в 2006 г. был принят Берлинский манифест «О зонах, свободных от ГМО, регионах и биоразнообразии в Европе». Последняя, 7-я по счету конференция состоялась 4-5 сентября 2012 г. в Брюсселе (GM Approval..., 2012).

Негативное отношение общественности к ГМО привело к тому,

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 1

что в 2012 г. Германия и Швеция перестали выращивать генетически модифицированный картофель Amflira из-за трудностей с его реализацией (ISAAA..., 2012).

Механизмы регулирования генно-инженерной деятельности на международном уровне и в Республике Беларусь

В отличие от физиков-ядерщиков, сначала испытавших атомную бомбу на мирном японском населении, а уже потом начавших выступать за учреждение системы международного контроля использования атомной энергии, молекулярные биологи с начала 1970-х гг. подчеркивали необходимость создания международного и национальных законодательств, регулирующих генно-инженерную деятельность (ГИД). Не обходили они вниманием и проблему междисциплинарного подхода к анализу новых генетических систем с качествами, которых нет у исходных организмов, давших свой вклад в эту новую рукотворную систему, - как основы для разработки соответствующих сценариев развития глобальной ситуации с ГМО.

Одним из важных документов, регламентирующих ГИД и одновременно регулирующих межгосударственные отношения в этой области, является Конвенция о биологическом разнообразии (КБР, Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.). В ней провозглашается ответственность человечества за сохранение, устойчивое использование и долгосрочное развитие биологического разнообразия. В Конвенцию также включены проблемы сохранения природных мест обитания, рационального использование биологических ресурсов, восстановления деградировавших экосистем и исчезающих видов, строгого контроля над современными биотехнологиями, разработки национальных экологических сетей и законодательной институциональной базы. В соответствии с принципом принятия мер предосторожности (Принцип 15 КБР), в 2000 г. был разработан, 11 сентября 2003 г. вступил в силу и, по состоянию на июнь 2013 г., объединяет 166 из 192 государств-членов ООН Картахенский протокол по биобезопасности (КПБ) к КБР (Картехинский..., 2003).

Развитием регламентирования международных отношений в области биобезопасности стал Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении к КПБ (Нагойско-Куала-Лумпурский..., 2011), цель которого состоит в оказании содействия сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, учитывая также риск для здоровья человека, путем обеспечения международных правил и процедур в области ответственности и возмещения, связанных с живыми измененными организмами. Этот протокол применяется к ущербу, причиняемому живыми измененными организмами, которые интродуцируются вследствие их трансграничного перемещения,

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 1 преднамеренного или непреднамеренного. На начало июня 2013 г. протокол подписали 55 государств из 166 стран-сторон КПБ, а ратифицировали и сдали документы на хранение - только 13 (в порядке даты ратификации: Латвия, Чехия, Мексика, Швеция, Норвегия, Сирия, Испания, Болгария, Литва, Ирландия, Албания, Люксембург и Монголия), а также Европейский союз в целом как субъект международного права.

Первым шагом в решении проблем ГМО в нашей стране стало постановление Совета Министров Республики Беларусь «О создании Национального координационного центра биобезопасности» от 19 июня 1998 г. № 963, согласно которому соответствующие функции были возложены на Институт генетики и цитологии НАН Беларуси. Для реализации этих функций в институте было создано специальное структурное подразделение - Национальный координационный центр биобезопасности (НКЦБ) (Постановление..., 1998). Основной целью НКЦБ стало упорядочение и координация работ в области генноинженерной деятельности при реализации стратегии и национального плана действий по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Присоединившись 6 мая 2002 г. к Картахенскому протоколу, Республика Беларусь разработала национальную систему безопасности генно-инженерной деятельности (ГИД). Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации положений Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» от 5 июня 2002 г. № 734 (Постановление..., 2002) был создан ряд компетентных национальных органов. В качестве таких органов определены Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в части функций, связанных с высвобождением ГМО в окружающую среду, Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства и продовольствия - по вопросам использования ГМО в хозяйственной деятельности. Этим же постановлением на НКЦБ возложена функция связи с секретариатом КПБ.

Национальная система регулирования генно-инженерной деятельности

В основу концепции государственного регулирования безопасности ГИД в Беларуси положен накопленный мировой опыт, белорусское законодательство и сложившаяся в стране система государственного управления, ее обязательства по международным соглашениям. Цель системы биобезопасности Республики Беларусь состоит в том, чтобы: 1) защитить человека и природу при осуществлении ГИД и использовании ее результатов; 2) максимально способствовать использованию современных биотехнологий для укрепления экономического положения РБ; 3) воспрепятствовать росту финансовых затрат республиканского бюджета; 4) обеспечить максимальную свободу доступа общественности к информации по биобезопасности. Она полностью отвечает требованиям Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. Рис. 1 иллюстрирует структуру административной системы биобезопасности нашей страны.

Рис. 1 . Структура административной системы биобезопасности Республики Беларусь

Важнейшие положения концепции нашли отражение в Законе Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» (далее - Закон), принятом 9 января 2006 г. Закон устанавливает правовые и организационные основы обеспечения безопасности ГИД. Его положения не распространяются на отношения, связанные с применением генетической инженерии к человеку, его органам и тканям, обращением с фармацевтическими препаратами, продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, кормами для животных, полученными из ГМО или их компонентов (ст. 2), так как они регулируются специальным законодательством о здравоохранении. В ст. 5 Закона определены следующие меры по обеспечению безопасности ГИД: принятие (издание) нормативных правовых актов; утверждение и введение в действие технических нормативных правовых

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 1

актов в области безопасности ГИД и их реализации; проведение государственной экспертизы безопасности ГМО; осуществление контроля в области безопасности ГИД и ряд других мер обеспечения безопасности.

Этот закон вместе с актами действующего законодательства и другими правовыми документами, разработанными в его развитие, составляют основу нормативной правовой базы национальной системы биобезопасности, основными задачами которой является реализация прав граждан Беларуси на жизнь, охрану здоровья, информацию и предотвращение нарушения этих прав. Всего таких документов нормативно-правового характера насчитывается около 40.

Особенности детекции ГМО в Республике Беларусь

Законодательство Беларуси не запрещает использование и оборот пищевого сырья и продуктов питания, произведенных из ГМО, но в соответствии с законами республики «О защите прав потребителей» и «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» покупатель имеет право на получение достоверной информации о продуктах питания, в том числе - о содержании в них ГМО или их компонентов. Постановлениями Главного государственного санитарного врача №116 от 2.09.2003 г. (Постановление..., 2003) и Совета Министров Республики Беларусь №434 от 28.04.2005 г. (Постановление..., 2005) устанавливается беспороговая система допустимых уровней ГМ-ингредиентов (ГМИ). Контролю подлежат все продукты, содержащие сою и кукурузу или их компоненты (табл. 1).

Особое внимание к сое и кукурузе объясняется тем, что из четырех культур, на которые приходится почти все 100% посевных площадей (соя, кукуруза, хлопчатник и рапс), только они относятся к продовольственным и кормовым. Так, по данным 2012 г. посевные площади под трансгенными сортами этих четырех культур составили 99,8%, причем в мировой структуре посевов, вне зависимости от способа получения сорта, доля ГМ-сои составляет 81%, а ГМ-кукурузы 35% [25]. ' ' "

Следует подчеркнуть, что в нашей стране производство и торговля детским питанием, которое изготавливается с применением ГМИ, а также торговля продуктами, полученными из ГМИ, при отсутствии на них соответствующих документов, запрещены. Для сравнения: в Российской Федерации Государственная Дума 20 ноября 2012 г. в очередной раз отклонила законопроект, вносящий поправку в ст. 15 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в части запрета использования ГМО в продуктах детского питания [5].

Таблица

Перечень продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих контролю наличия генетически модифицированных составляющих (компонентов) в Республике Беларусь (постановление №12.26)

|

Соя и продукты из сои |

соя; соевые бобы; соевые проростки; концентрат соевого белка и его текстурированные формы; изолят соевого белка; соевая мука и ее текстурированные формы; заменитель молока (соевое молоко); консервированная соя; вареные и жареные соевые бобы; жареная соевая мука; продукты, полученные из (или с использованием) изолята соевого белка, соевой муки, сухого соевого молока; ферментированные соевые продукты; соевая паста и продукты из нее; соевый соус; продукты, полученные из (или с использованием) соевого молока (тофу, сквашенные напитки, мороженое, майонез и др.) |

|

Кукуруза и продукты из кукурузы |

кукуруза; кукуруза для непосредственного употребления в пищу (мука, крупа и др.); кукуруза замороженная и консервированная; попкорн; кукурузные чипсы; мука смешанная, содержащая кукурузную муку |

|

Пищевые добавки |

пищевые добавки, содержащие продукты из сои и (или) кукурузы |

|

Детское питание |

детское питание, полученное с использованием продуктов из сои и (или) кукурузы |

Согласно ст. 10 Закона Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» (Закон..., 2002), информация о наличии ГМИ в товарах должна указываться в сопровождающих документах и на упаковке (таре), а также на этикетке. Это должна быть надпись крупным шрифтом красного цвета «Содержит ГМО» (рис. 2а).

Содержит ГМО

Не содержит а

_ ГМО

а

Рис. 2 . Примеры обязательной и добровольной маркировки продуктов в Республике Беларусь

-187-

Чтобы у потребителя сегодня была большая уверенность в том, что он получает полную информацию, касающуюся наличия/отсутствия ГМ-ингредиентов в продуктах питания, с 1 сентября 2008 г. в Республике Беларусь введен в действие Технический кодекс установившейся практики ТКП 131-2008 «Пищевые продукты. Правила маркировки знаком «Не содержит ГМО» Основные положения». Данный документ устанавливает правила добровольной маркировки пищевых продуктов указанным знаком и предназначен для применения изготовителями, импортерами, уполномоченными представителями изготовителей. Пищевой продукт, на который может быть нанесен знак «Не содержит ГМО», не должен содержать в своем составе ГМО и должен быть произведен без применения методов генетической инженерии. Согласно п. 4.8 ТКП 131-2008 (ТКП 131-2008), знак представляет собой овал белого цвета с каймой ярко-зеленого цвета, на подложку которого наносится надпись ярко-зеленого цвета «Не содержит ГМО» (рис. 26). Ответственность за правомерность нанесения знака «Не содержит ГМО», а также соответствие маркируемого пищевого продукта результатам лабораторных исследований, несет заявитель. Добровольная маркировка распространяется на пищевые продукты, подлежащие в соответствии с законодательством контролю за наличием ГМ-ингредиентов из ГМО, полученных методами генетической инженерии.

Основанием для нанесения знака «Не содержит ГМО» является наличие документов, содержащих результаты лабораторных исследований по качественному анализу пищевых продуктов на отсутствие ГМО. Эту маркировку могут применять изготовители, импортеры и уполномоченные представители изготовителей. Перед нанесением знака образцы продукта должны пройти тестирование в одной из 18 аккредитованных в Беларуси лабораторий детекции ГМО, имеющихся в каждой области республики. Такие испытательные лаборатории созданы в системе Министерства здравоохранения - 8, Государственного комитета по стандартизации - 6, НАН Беларуси - 2, Министерства сельского хозяйства и продовольствия - 2.

Для детекции ГМИ на практике используются два основных метода. Первый метод основан на выявлении белков-продуктов трансгенов, а второй метод - на полимеразной цепной реакция (ПЦР) (ПЦР+ электрофорез, ПЦР в реальном времени, ПЦР+детекция ДНК на биочипе).

Методы детекции ГМИ, использующие в качестве анализируемого показателя белок, включают процедуры анализа на основе антител. Методы, в которых в качестве анализируемого показателя используются нуклеиновые кислоты, основаны на выделении из пищевого продукта ДНК и определении факта ее генетической модификации посредством ПЦР. Методы базируются на идентификации рекомбинантной ДНК и направлены на выявление регуляторной последовательности промотора 35 S вируса мозаики цветной капусты и терминатора NOS из бактерии Agrobacterium tumefaciens (рис. 3). Это обусловлено тем, что почти все генетически модифицированные растения, представленные в настоящее время на мировом продовольственном рынке, содержат именно эти последовательности ДНК. При контроле образцов на содержание ГМИ в Республике Беларусь используются два основных метода: ПЦР + электрофорез в агарозном геле и ПЦР в реальном времени (СТБ..., 2006, 2008). "

В лаборатории детекции ГМО (ЛДГМО) Национального координационного центра биобезопасности используется метод ПЦР + электрофорез, который позволяет определять ГМИ в продуктах питания с чувствительностью 0,1 %, которая была подтверждена при анализе референсных материалов. За время существования лаборатории проведено свыше 18 тыс. анализов образцов пищевой продукции, содержащих сою и кукурузу, на наличие ГМИ (табл. 2).

|

LB |

Промотор селект. Гена (35S) |

Селект. Ген (NPTII) |

Терм. поел, селективного гена (NOS, OCS) |

Промотор трансгена (35S) |

Трансген (Cry, EPSPS, Ваг) |

Терм.поел, трансгена (NOS) |

RB |

Рис. 3 . Типичная трансгенная вставка

Таблица 2

Данные об испытаниях пищевой продукции на содержание ГМИ в ЛДГМО Института генетики и цитологии НАН Беларуси за 2006-2012 гг.

(по [1] с дополнениями за 2011-2012 гг.)

|

Год |

Количество испытаний |

Процент положительных результатов,% |

|

|

Общее |

Положительные (соя - С, кукуруза - К) |

||

|

2006 |

312 |

6С |

1,92 |

|

2007 |

1746 |

16 (15С+1К) |

0,92 |

|

2008 |

3166 |

58 (47С+11К) |

1,83 |

|

2009 |

3482 |

41 (37С+4К) |

1,18 |

|

2010 |

3427 |

9 (7С+2К) |

0,26 |

|

2011 |

2803 |

6С |

0,21 |

|

2012 |

3291 |

4 (ЗС+1К) |

0,13 |

|

Итого |

18277 |

140 (121С+19К) |

0,77 |

В результате проведенных в ЛДГМО анализов установлено, что в среднем около 1% продукции содержит ГМИ, в подавляющем числе случаев - генетически модифицированную сою. Генетически модифицированная кукуруза обнаружена в единичных случаях. В

- 189- состав продукции, содержащей ГМИ, попали соевый шрот, полуфабрикаты из мяса цыплят, рыбные полуфабрикаты и некоторые другие продукты. Наибольшее количество генетически модифицированных продуктов поступало в 2008 г. - около 2%. В 20092011 гг. отмечено снижение относительного количества такой продукции. Эта же тенденция наблюдается в 2012 г.

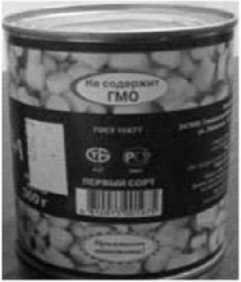

Анализ деятельности всех 18 испытательных лабораторий за 2008-2010 гг., проведенный в ходе подготовки Второго национального доклада по выполнению Республикой Беларусь обязательств по Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (рис. 3), показал, что процент обнаружения ГМО или их компонентов в продуктах питания колеблется от 0 (Брестская область) до 2,84% (Гомельская область). Минск с 1,35% занимает промежуточное положение, которое, по-видимому, и отражает реальное положение дел, поскольку здесь проведено более 10 тысяч испытаний, что превосходит цифры по другим регионам вместе взятым.

0,53% 2

Минск^.

* ‘Могилев 0,39%

1.35%

0% 0

‘Брест

2.84%

Рис. 4 . Распределение образцов с ГМ-компонентами по областям Беларуси (2008-2010 гг.):

столбики слева - количество испытаний, справа - число обнаружений ГМО

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 1

Проблемы гармонизации правовой, нормативной и методической регуляции в области ГМО в странах СНГ

Следует отметить, что все описанное выше относится к периоду до вступления Республики Беларусь в Таможенный союз с Российской Федерацией и Республикой Казахстан и создания Единого экономического пространства (ЕЭП) с этими странами. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 прият и 15 декабря 2011 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Технический..., 2011). Согласно ст. 4.11. «Требования к указанию в маркировке сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов» этого регламента в случае, если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, содержание в пищевой продукции 0,9% и менее ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. При маркировке такой пищевой продукции сведения о наличии ГМО не указываются (Технический..., 2011). В связи с этим возникает ряд вопросов, затрагивающих как чисто технические, так и юридические и биоэтические аспекты проблемы биобезопасности.

-

1. Как сочетать белорусскую беспороговую концепцию с правилами ЕЭП о маркировке только при превышении уровня 0,9%? Видимо, придется вносить изменения в национальное законодательство.

-

2. Какой смысл в этом случае остается у тотального контроля всей соя- и кукуруза-содержащей продукции? Практика показывает, что процент продукции, содержащей ГМО, составляет в последние годы 0,10,2! Кроме того, всем лабораториям по детекции ГМО придется переходить на количественные методы, прежде всего с использованием ПЦР в реальном масштабе времени, что будет связано с бессмысленным удорожанием анализов. Видимо, пересмотр юридических норм и здесь неизбежен. Скорее всего, придется пойти по пути ЕС, где проводится не тотальный, а мониторинговый контроль содержания ГМО.

-

3. А биоэтические проблемы? Нынешнее белорусское законодательство поступает честно по отношению к потребителю, которого не волнует процент ГМО в приобретаемом продукте, а только сам факт его наличия. При соблюдении правил ЕЭП отсутствие маркировки вовсе не будет свидетельствовать об отсутствии ГМО или его компонентов.

-

4. И, наконец, проблема «глобального масштаба». В первом абзаце ст. 18 Закона «О безопасности генно-инженерной деятельности» (Закон..., 2006) прямо указано, что «ввоз в Республику Беларусь и транзит через ее территорию генно-инженерных организмов допускается при условии, что страна-экспортер (страна, осуществляющая транзит), является

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 1 участницей Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии...». Россия, как, впрочем и США, до сих пор не присоединилась к этому протоколу. Поэтому с юридической точки зрения любое сотрудничество Беларуси с Россией в области ГИД, связанное с поступлением на ее территорию ГМО, - противозаконно'. Таким образом, изменение национального законодательства и здесь неизбежно, хотя бы с точки зрения приведения его в соответствие с международными обязательствами страны.

В настоящее время Национальный координационный центр биобезопасности готовит заявку в Межгосударственную программу инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г. по гармонизации правовой, нормативной и методической регуляции в области ГМО стран-участниц СНГ. Пока предварительное согласие на участие в проекте дали учреждения Молдовы и Таджикистана. Нам хотелось бы видеть в числе исполнителей научные организации России, Украины и Казахстана, без участия которых такой проект не был бы полноценным. И, наверное, нелишним было бы привлечение к проекту ученых-синергетиков, с чьей помощью стало бы возможно составлять разнообразные сценарии развития ситуации с ГМО и вокруг них.

Заключение

Национальная система биобезопасности Республики Беларусь опирается на накопленный мировой опыт, белорусское законодательство и сложившуюся в стране систему государственного управления, ее обязательства по международным соглашениям.

Проблемы, возникшие после вступления Республики Беларусь в Таможенный союз с Российской Федерацией и Республикой Казахстан и создания Единого экономического пространства с ними, требуют гармонизации правовой, нормативной и методической регуляции в области ГМО стран-участниц.

Междисциплинарный синергетический подход к анализу огромного массива данных по 16-летнему опыту коммерческого использования ГМО может стать основой для разработки соответствующих сценариев развития мирового продовольственного рынка.

Список литературы Генетически модифицированные организмы и система биобезопасности Республики Беларусь

- Дромашко С.Е., Ермишин А.П., Макеева Е.Н., Попов Е.Г., Холмецкая М.О. 2011. Генетически модифицированные организмы и проблемы биобезопасности: учеб.-метод. пособие. Минск: Ин-т подгот. науч. кадров Нац. акад. наук Беларуси. 70 с.

- Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» от 9 января 2006 г. №96-З//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. № 9. 2/1193. С. 55-65.

- Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г.//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. № 10. 2/839. Минск: Нац. центр правовой информ. РБ. 47 с.

- Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» от 29 июня 2003 г. № 217-З//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. № 79. 2/966. С. 21-25.

- Законопроект № 322318-5 «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в части запрета на использование генно-инженерно-модифицированных организмов в продуктах детского питания». 2012.//Государственная Дума: официальный сайт. [Электронный ресурс]. http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=322318-5&02 (дата обращения: 03.04.2013).

- Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. 2003//Национальный координационный центр биобезопасности. [Электронный ресурс]. http://biosafety.org.by/sites/default/files/downloads/cartagena-protocol-ru.pdf (дата обращения: 16.03.2013).

- Копейкина В. Зоны, свободные от ГМО в мире, основные принципы создания, современная ситуация//Biosafety.Ru. Альянс СНГ «За биобезопасность». 2007 [Электронный ресурс]. http://www.biosafety.ru/index.php?idp=116&idnt=84&idn=791 (дата обращения: 03.03.2013).

- Кордюм В.А. 1998. Генная терапия -новая эра новой эры//Лiкування та дiагностика. 1998. № 1. С. 6-9.

- Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении к Картахенскому протоколу по биобезопасности. 2011.//Национальный координационный центр биобезопасности. [Электронный ресурс]. http://biosafety.org.by/sites/default/files/downloads/trt_cbd_sp-ru.pdf (дата обращения: 03.01.2013).

- Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «О государственной гигиенической регламентации и регистрации продовольственного сырья и пищевых продуктов, полученных из или с использованием генетически модифицированных источников» от 2 сентября 2003 г. № 116//Национальный координационный центр биобезопасности. [Электронный ресурс]. http://biosafety.org.by/sites/default/files/downloads/Regul/res-2003-MinZdrav-N116-GMO-food.pdf (дата обращения: 24.06.2013).

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 8 июня 2005 г. № 12/26 «Об утверждении перечня продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих контролю за наличием генетически модифицированных составляющих (компонентов)»//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. № 10. 8/12762. С. 120.

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации положений Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» от 5 июня 2002 г. № 734//Национальный координационный центр биобезопасности. [Электронный ресурс]. http://biosafety.org.by/sites/default/files/downloads/Regul/res-2002-SovMin-N734_CPB.pdf (дата обращения: 24.06.2013).

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах информирования потребителей о пищевом сырье и пищевых продуктах» от 28 апреля 2005 г. № 434//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. № 72. 5/15898. С. 15.

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О создании Национального координационного центра биобезопасности» от 19 июня 1998 г. № 963//Национальный координационный центр биобезопасности. [Электронный ресурс]. http://biosafety.org.by/sites/default/files/downloads/Regul/res-1998-SovMin-N963-NCBC.pdf (дата обращения: 24.06.2013).

- Сибрук Д. 2010. «Проблеск гениальности и другие правдивые истории изобретений». Отрывок из книги//Ведомости. № 45 (228). [Электронный ресурс]. http://www.vedomosti.ru/friday/article/2010/11/26/16562 (дата обращения: 04.07.2013).

- СТБ ГОСТ Р 52173-2005. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения. Минск: БелГИМ, 2006. 18 с.

- СТБ П ISO 21569-2005/2008. Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы качественного обнаружения на основе анализа нуклеиновых кислот. Минск: БелГИМ, 2009. 66 с.

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Принят в г. Москве 09.12.11. Введ. 15.12.11. М., 2011. 21 с.

- ТКП 131-2008. Пищевые продукты. Правила маркировки знаком «Не содержит ГМО». Основные положения. Введ. 01.09.08. Минск: БелГИСС, 2008. 3 с.

- GM Approval Database. 2012//International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications [Electronic resource]. http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp (дата обращения: 03.03.2013).

- GMO free Europe. 2012//Foundation on Future Farming [Electronic resource]. http://www.gmo-free-regions.org (дата обращения: 03.03.2013).

- ISAAA Brief 44-2012: Executive Summary//International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications [Electronic resource]. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/executivesummary/defaul. (дата обращения: 03.03.2013).

- ISAAA Brief 44-2012: Slides and Tables. 2013//International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications [Electronic resource]. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/pptslides/Brief44slides.pdf (дата обращения: 03.03.2013).

- Кузьмина Н. 2013. Генная инженерия//Биотехнология. [Электронный ресурс]. 1998-2013. http://www.biotechnolog.ru/ge/ge1_1.htm (дата обращения: 04.07.2013)

- Молчанов А.В. 2006. Гипотеза сети сознания. [Электронный ресурс]. http://avmol51.narod.ru/index.html#s (дата обращения: 04.07.2013)