Генетические аспекты электрического ремоделирования сердца у больных артериальной гипертонией

Автор: Гимаев Ринат Худзятович, Разин Владимир Александрович, Рузов Виктор Иванович, Шамеева Ольга Валерьевна, Сапожников Александр Нилович, Драпова Диана Павловна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

В ходе настоящей работы проведена комплексная оценка особенностей изменений электрофизиологических параметров сердца у пациентов с артериальной гипертонией в зависимости от типа полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы (РАС). Установлено, что на процессы электрофизиологического ремоделирования сердца оказывают влияние особенности генетического полиморфизма генов РАС. Наличие D-аллелей гена АПФ, а также С-аллелей генотипа АТ2Р1 у больных артериальной гипертонией сопровождается усилением гетерогенности электрических процессов в миокарде предсердий и желудочков, увеличением частоты регистрации поздних потенциалов, клиническими проявлениями которых выступают предсердные и желудочковые экстрасистолы. Желудочковая экстрасистолия высоких градаций ассоциирована с С-аллелем гена АТ2Р1.

Артериальная гипертония, электрическое ремоделирование, полиморфизм генов ренин-ангиотензиновой системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14113026

IDR: 14113026 | УДК: 616.12-008.1

Текст научной статьи Генетические аспекты электрического ремоделирования сердца у больных артериальной гипертонией

Введение. Большие успехи геномной медицины находят все более широкое применение в изучении проблем генетики сердечнососудистой патологии. На базе накопившихся научных данных о роли генной патологии в развитии многих заболеваний сердечнососудистой системы сформировалось новое направление – генетическая кардиология.

В настоящее время накоплен большой материал по изучению роли генов – активаторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС) в патогенезе развития структурно-функциональных изменений сердца и сосудов при различной кардиоваскулярной патологии [2, 6]. Одними из ведущих генов – кандидатов АГ являются ген ангиотензинпревра-щающего фермента (АПФ), который расположен на 17-й хромосоме, и ген рецептора ангиотензина II (АТ2Р1), расположенный на 3-й хромосоме. В ходе настоящего исследования проведен анализ влияний полиморфизма генов АПФ (полиморфизм I/D) и ре- цепторов ангиотензина II 1 типа (полиморфизм А/С) на процессы электрического ремоделирования миокарда у больных АГ.

Цель исследования. Оценка особенностей изменений электрофизиологических свойств миокарда в зависимости от полиморфизма генов-кандидатов ренин-ангиотен-зиновой системы у больных АГ.

Материалы и методы. В исследование включено 130 больных АГ I–II стадии (мужчин – 74, женщин – 56, средний возраст – 51,3±6,7 года). В исследование не вошли пациенты, имеющие в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения, мерцательную аритмию, злокачественные и аутоиммунные заболевания, симптоматическую АГ, сердечную недостаточность III–IV ФК по NYHA, сахарный диабет. Изучение электрофизиологических свойств миокарда проводилось по данным стандартной ЭКГ по 12 отведениям, ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР) с анализом поздних потенциалов предсердий

(ППП), желудочков (ППЖ) и спектральновременным картированием (СВК) комплекса QRS.

Регистрацию ЭКГ проводили на аппарате «Поли-Спектр 8/ЕХ.» («Нейрософт», Россия). Определяли следующие параметры: дисперсию волны зубца Р (dР, мс); продолжительность корригированного интервала QT (QTс, мс), а также его дисперсию (dQTc, мс). Дисперсию интервалов рассчитывали как разницу между максимальным и минимальным значениями показателя.

Регистрацию ЭКГ ВР осуществляли с помощью электрокардиографа «КАRDi+ЭКГ ВР» («МКС», Россия). Выявление ППЖ проводили на основании автоматического алгоритма вычисления значений трех показателей: продолжительности фильтрованного комплекса QRS (Total QRS, мс), низкоамплитудных (менее 40 мкВ) сигналов терминальной части комплекса QRS (Under 40 uV, мс) и среднеквадратичной амплитуды последних 40 мс комплекса QRS (Last 40 ms, мкВ). Критериями патологической ЭКГ ВР считали: Totаl QRS>110 мс; Under 40 uV>38 мс; Last 40 ms<20 мкВ. Наличие по крайней мере двух из перечисленных критериев позволяло диагностировать ППЖ. При анализе ППП вычисляли: 1) продолжительности фильтрованной волны деполяризации предсердий Р (FiP, мс) и сигналов ниже 5 мкВ предсердной волны Р (Under 5 uV, мс); среднеквадратичные амплитуды волны Р (Total P, мкВ), а также последних 20 мс зубца Р (Last 20 ms, мкВ). При увеличении FiP более 125 мс диагностировали ППП.

Для СВК использовали метод быстрого преобразования Фурье с применением множественных узкополосных фильтров. Оценку результатов СВК проводили в трех ортогональных отведениях (X, Y, Z). При анализе спектрально-временных карт комплекса QRS осуществляли количественную оценку локальных пиков во всем частотном диапазоне, их характер по амплитуде и частоте. Все локальные пики в зависимости от частоты делили на низкочастотные (менее 40 Гц), среднечастотные (40–90 Гц) и высокочастотные (более 90 Гц), в зависимости от амплитуды – на низкоамплитудные (менее 40 мкВ) и вы- сокоамплитудные (более 40 мкВ). Наличие низкоамплитудных (менее 40 мкВ) высокочастотных (90–150 Гц) колебаний свидетельствовало о существовании фрагментированной электрической активности.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программного пакета Statistica 6.0. В обследованных группах больных количественные признаки представлялись в виде M±Sd. Достоверность различий количественных признаков оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента (при параметрическом распределении) и U-критерия Манна–Уитни (при непараметрическом распределении). Статистически значимые различия качественных признаков оценивались с помощью критерия χ². Различия считались достоверными при р≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. При анализе вариантов распределения генотипов гена АПФ среди обследованных больных АГ установлено преобладание ID-типа полиморфизма (48,5 % (63 чел.)). Типы II и DD полиморфизма гена АПФ встречались реже и практически с одинаковой частотой: 23,8 % (31 чел.) и 27,7 % (36 чел.) соответственно. Распределение генотипов гена АТ2Р1 характеризовалось редкостью встречаемости СС-типа полиморфизма (8 % (10 чел.)). Генотип АА гена АТ2Р1 отмечался у большинства больных АГ – 56,8 % (71 чел.), тогда как гетерозиготный вариант генотипа АС отмечен у 44 пациентов (35,2 %).

Результаты комплексной оценки электрических свойств миокарда у больных АГ с различными типами полиморфизма гена АПФ представлены в табл. 1.

В группе больных с генотипом DD отмечалось достоверное увеличение интервала QT по сравнению с лицами с вариантом генотипа II (418,7±20,6 и 406,1±21,4 мс; р=0,026). Другие показатели ЭКГ в сравниваемых группах достоверных различий не имели. Отмечалась тенденция к достоверному различию по дисперсии зубца Р электрокардиограммы между генотипами II и DD (р=0,06).

При анализе амплитудно-временных характеристик ЭКГ ВР установлены достоверные различия в параметрах поздних потенциалов предсердий и желудочков у больных с генотипами II и DD гена АПФ. Так, из параметров ППП следует отметить достоверное увеличение FiP у лиц с DD-генотипом по сравнению с пациентами, имевшими II-вариант (120,7±15,2 и 111,6±15,5 мс; р=0,02). Достоверные различия были получены при анализе среднеквадратичной амплитуды всей предсердной волны Р на ЭКГ ВР (р=0,018).

Среди параметров, отражающих поздние потенциалы желудочков, следует отметить достоверное увеличение Total QRS в группах больных с наличием D-аллеля (ID- и DD-генотипы гена АПФ). Показатель Under 40 uV был статистически значимо выше лишь в группе с DD-типом полиморфизма (р=0,03).

В группе больных АГ с DD-вариантом гена АПФ ППЖ регистрировались достоверно чаще, чем в группе с II-типом (41,7 % (15 чел.) и 16,1 % (5 чел.); χ2=3,9; р=0,04).

Оценка показателей спектрально-временных карт комплекса QRS показала, что у пациентов с DD-типом полиморфизма гена АПФ в сравнении с II-типом отмечалось достоверное увеличение общего числа локальных пиков в желудочковом комплексе (по отведениям Х и Z). Также наблюдалось увеличение низкоамплитудных высокочастотных локальных пиков по отведениям Х и Y, отражающих участки задержанной фрагментированной активации миокарда (табл. 1).

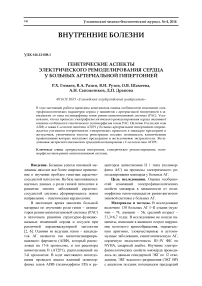

Таблица 1

Параметры электрофизиологических свойств миокарда у больных АГ в зависимости типа I/D-полиморфизма гена АПФ по данным ЭКГ, ЭКГ ВР и СВК (М±Sd)

|

Показатели |

Генотипы АПФ (n=130) |

|||

|

Тип II (n=31) |

Тип ID (n=63) |

Тип DD (n=36) |

||

|

dP, мс |

42,6±11,7 |

44,6±10,1 |

47,9±11,4 |

|

|

QTс, с |

408,1±21,4 |

413,1±22,2 |

418,7±20,6* |

|

|

dQTc, мс |

49,4±20,6 |

53,1±19,7 |

54,3±21,1 |

|

|

FiР, мс |

111,6±15,5 |

116,9±14,3 |

120,7±15,2* |

|

|

Under 5 uV, мс |

18,8±13,3 |

21,4±12,5 |

20,06±13,6 |

|

|

Total P, мкВ |

4,3±1,72 |

4,57±1,93 |

4,84±2,2* |

|

|

Last 20 ms, мкВ |

3,81±1,9 |

3,66±1,7 |

3,68±2,02 |

|

|

Total QRS, мс |

96,4±15,7 |

104,7±14,8* |

107,5±15,3* |

|

|

Under 40 uV, мс |

32,86±10,84 |

34,8±12,6 |

39,9±12,0* |

|

|

Last 40 ms, мкВ |

34,1±21,4 |

27,01±20,7 |

25,8±22,1 |

|

|

Общее кол-во локальных пиков СВК по отведениям |

X |

2,27±1,17 |

2,49±1,29 |

2,96±1,22* |

|

Y |

2,31±1,16 |

2,44±1,2 |

2,77±1,28 |

|

|

Z |

2,58±1,24 |

3,08±1,3 |

3,36±1,33* |

|

|

Кол-во НА и ВЧ локальных пиков СВК по отведениям |

X |

1,15±0,28 |

1,22±0,31 |

1,34±0,3* |

|

Y |

1,21±0,51 |

1,37±0,59 |

1,49±0,56* |

|

|

Z |

1,26±0,52 |

1,25±0,6 |

1,38±0,61 |

|

Список литературы Генетические аспекты электрического ремоделирования сердца у больных артериальной гипертонией

- Беленков Ю. Н. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента/Ю. Н. Беленков, В. Ю. Мареев, Ф. Т. Агеев. -М., 2002. -С. 42-44.

- Бочков Н. П. Роль молекулярно-генетической диагностики в прогнозировании и профилактике возрастной патологии/Н. П. Бочков//Клиническая медицина. -2002. -№ 2. -С. 4-8.

- Клинико-генетические детерминанты гипертрофии левого желудочка у больных эссенциальной гипертензией/Ж. Д. Кобалава //Кардиология. -2001. -№ 7. -С. 39-44.

- Молекулярно-генетический анализ гипертрофии миокарда левого желудочка/Р. С. Карпов //Кардиология. -2001. -№ 6. -С. 25-30.

- Полиморфные маркеры I/D и G 7831 А гена фермента, превращающего ангиотензин 1, и гипертрофия миокарда у больных артериальной гипертензией // В. А. Бражник [и др.] // Кардиология. - 2003. - № 2. - С. 44-49.

- Шляхто Е. В. Роль генетических факторов в ремоделировании сердечно-сосудистой системы при гипертонической болезни/Е. В. Шляхто, А. О. Конради//Артериальная гипертензия. -2002. -Т. 8 (3). -С. 107-114.

- Effect of angiotensinogen and angiotensin II type I receptor genes on blood pressure and left ventricular mass trajectories in multiethnic yoth/X. Wang //Twin. Res. Hum. Genet. -2006. -Vol. 9 (3). -P. 393-403.

- Genetic polymorphism of the renin-angiotensin system and organ damage in essential hypertension/R. Pontremoli //Kidney International. -2000. -Vol. 57, № 2. -P. 561-569.

- Iravanian S. The Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) and Cardiac Arrhythmias/S. Iravanian, S. C. Dudley//Heart Rhythm. -2008. -Vol. 5 (6), suppl. 1. -P. 12-17.

- Lack of associationbetween ACE gene polymorphism and left ventricular hypertrophy in essential hypertension/E. Gomez-Angelats //J. of Human Hypertension. -2000. -Vol. 14 (1). -P. 47-49.