Генетические факторы риска развития гуморального иммунного ответа на антигены систем HLA и HPA у гематологических больных с множественными трансфузиями тромбоцитов

Автор: Головкина Л.Л., Пушкина Т.Д., Михайлова Е.А., Паровичникова Е.Н., Савченко В.Г.

Журнал: Вестник гематологии @bulletin-of-hematology

Статья в выпуске: 2 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170149942

IDR: 170149942

Текст статьи Генетические факторы риска развития гуморального иммунного ответа на антигены систем HLA и HPA у гематологических больных с множественными трансфузиями тромбоцитов

Введение. Антигены системы Резус имеют большое значение в трансфузиологии ввиду их высокой иммуногенности. В настоящее время установлен широкий полиморфизм генов, кодирующих синтез белковых молекул антигена RhD. Классический антиген D состоит из 36 составных частей (эпитопов). Среди множества его вариантов принято выделять три основных: слабый антиген D — Dweak (его количество на эритроците снижено), парциальный антиген D, у которого отсутствует какой-либо из эпитопов (лица с таким антигеном D могут вырабатывать антитела к отсутствующим у них эпитопам) и DEL. Выявление Dweak представляет большое значение как у доноров, так и у реципиентов для профилактики анти-D аллоиммунизации. Серологические методы определения резус-при-надлежности людей, применяемые в обычной практике иммуногематологов, не позволяют идентифицировать тип слабого варианта антигена Dweak. Это можно сделать только с помощью молекулярных методов. Выявление слабых типов антигена D у доноров важно для предупреждения аллоиммунизации D-отрицательных пациентов. Для пациентов это имеет значение в контексте тактики переливания эритроцит-содержащих сред: в практике американских трансфузиологов рекомендовано переливание реципиентам с Dweak type 1, 2, 3 эритроцитов от D-положительных доноров для экономии ре-зус-отрицательных эритроцитов. Беременным женщинам с теми же типами слабого антигена D не рекомендовано введение антирезусного иммуноглобулина.

Цель работы: выявить частоту типов антигена Dweak и фенотипов антигенов системы Резус у Dweak-положительных лиц среди россиян.

Методы исследования: фенотипирование эритроцитов по системе Резус выполняли в реакции агглютинации на плоскости Цоликлона-ми IgM класса со специфичностями анти-D,— С,— с,— Е. — е. Определение антигена Dweak проводили в реакции солевой агглютинации в планшетах с полными моноклональными антителами анти-D (Эритротест™-Цоликлон анти-D Супер, ООО «Гематолог», Москва) двух серий, непрямой антиглобулиновый тест с неполными моноклональными антителами анти-D двух серий (Эритротест™-Цоликлон анти-D, ООО «Гематолог», Москва) в пробирках и в геле (фирма BioRad, США). Антиглобулиновую сыворотку трех серий применяли для выявления фиксирования неполных анти-D антител после проведенной инкубации на исследуемых и контрольных эритроцитах. Метод полимеразной цепной реакции выполняли с праймерами для выявления ге- нотипов системы Резус (RH-TYPE) и вариантов антигена Dweak (Weak D-TYPE) производства фирмы «BAG» (Германия).

Результаты. В 2014 году определение фенотипа эритроцитов системы Резус выполнено у 3205 человек, из них антиген Dweak выявлен у 64 (2%). Генотипирование для идентификации типов антигена Dweak проведено у 32 человек, у которых выявлено 7 типов Dweak (таблица).

Чаще у обследованных лиц встретились типы Dweak type 3 (46,9%) и Dweak type 1 (28, 1 %). Остальные 5 типов антигена Dweak имели следующие частоты: Dweak type 2-9,4 %, Dweak type 20-6,25%, Dweak type 4.2 (DAR), Dweak type 6, Dweak type — no 3,1 % каждый. Dweak-положительные лица чаще имели фенотип Ссее (75%). Реже встречались фенотипы ССее (9,4%), ссЕе (6,25%), ссее (3,1%).

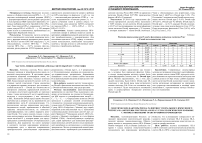

Таблица.

Частота типов антигена D weak и фенотипов антигенов системы Резус у D weak-положительных лиц.

|

Типы антигена D weak |

Количество |

Фенотипы |

|||||

|

Абс. |

% |

CcDwee |

CCDwee |

ccDwee |

ccDw Ее |

Ccdee |

|

|

1 |

9 |

28,125 |

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

3 |

9,375 |

1 |

0 |

0 |

2 |

0 |

|

3 |

15 |

46,875 |

13 |

2 |

0 |

0 |

0 |

|

4.2, DAR |

1 |

3,125 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

6 |

1 |

3,125 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

15 |

1 |

3,125 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

20 |

2 |

6,25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

|

Всего в абс.цифрах: |

32 |

24 |

3 |

1 |

2 |

2 |

|

|

Всего в % |

100 |

75 |

9,375 |

3,125 |

6,25 |

6,25 |

|

Большой интерес представили два человека, у которых был определен фенотип Ccdee, и только молекулярным методом можно было идентифицировать генотип как Сс Dweak type 20 ее. Можно предположить, что у этих двух людей гаплотипы были Cde/ce Dweak type 20, поскольку у лиц белой расы чаще встречается именно гаплотип Cde. Если это положение верно, то антиген С будет находиться в положении транс и супрессировать экспрессию антигена Dweak type 20.

Заключение. Современные молекулярные методы исследования позволяют идентифицировать редкие аллели генов RHD, продукты которых выявляются серологическими методами как слабый антиген D. При очень слабой выраженности антигена Dweak вследствие малого количества антигенных детерминант на эритроците или супрессии находящимися в позиции транс антигенами С серологические методы бессильны в его выявлении.

Головкина Л.Л., Пушкина Т.Д., Михайлова Е.А., Паровичникова Е.Н., Савченко В. Г.

ФГБУ Гематологический Научный Центр Минздрава России, Москва

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА НА АНТИГЕНЫ СИСТЕМ HLA И НРА У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРАНСФУЗИЯМИ ТРОМБОЦИТОВ

Введение. Аллоиммунизация больных затрудняет проведение заместительной трансфузионной терапии гемокомпонентами. Образование антител к антигенам систем НРА (Human Platelet Antigens) и HLA (Human Leukocyte Antigens) I класса является иммунологическим осложнением при переливании тромбоцитов.

Известно, что за инициацию гуморального иммунного ответа отвечают HLA II класса. HLA-рестрикция аллоиммунизации недостаточно изучена в трансфузиологии.

Цель работы: изучить ассоциацию. HLA и НРА генотипов с антителогенезом на антигены систем HLA и НРА у гематологических больных с множественными трансфузиями тромбоцитов.

Методы: Генотипирование HLA-DRB1, — DQB1 низкого и высокого разрешения праймерами фирм Dynal, Protrans, BAG и НРА-1, —2,—3,—4,—5,—6,—15 праймерами фирм BAG, Protrans. методом PCR-SSP, стандартный микролимфоцитотоксический тест, метод им-муноферментного анализа с нативными и модифицированными (лишенными HLA) тромбоцитами. Тромбоциты НРА-типированных доноров использовали для выявления специфичностей анти-НРА антител. Статистические методы непараметрической статистики применяли для расчета достоверности результатов. HLA гаплотипы определяли методом наибольшего правдоподобия с использованием программы Арлекин.

Результаты: Аллоиммунизация к антигенам систем HLA и HP А была выявлена у 70% больных А А и МДС, 35,5% больных ОМ Л и 15% больных ОЛЛ. По частоте антителогене-за нозологические формы заболевания можно ранжировать как: АА + МДС-ОМЛ-ОЛЛ. Параллельное исследование наличия анти-HLA антител и HLA генотипирование выполнено у 124 больных (39 АА + МДС, 36 ОЛЛ и 49 ОМЛ). Анти- HLA антитела выявлены у 48 пациентов (20 АА, 22 ОМЛ и 6 ОЛЛ). Генетическими факторами риска образования анти-HLA антител являются HLA-DQB 1*02 и HLA-DQB 1*03:01 с генами суперсемьи HLA-DRB3*01 (HLA-DRBl*03,—*11,—12,—*13,—*14): 18/20 больных АА и 13/22 больных ОМЛ с анти-HLA антителами, и 6/19 больных АА и 7/27 больных

ОМЛ без антител имели ген HLA-DQB 1*03:01 (р < 0,001 и р = 0,04, соответственно). У больных с анти-HLA антителами чаще выявляли гаплотип HLA-DRB 1 * 13:03,—DQB 1 *03:01: 5/20 больных АА (р = 0,047), 4/22 больных ОМЛ (р = 0,03 5) и 3/6 больных ОЛЛ (р = 0,01). 10/22 больных ОМЛ с анти-HLA антителами и 4/27 без антител имели еще один ген HLA-DQB 1*02 (р = 0,027). Гены HLA-DRB 1*15 и HLA-DQB 1*06 обладали протективным действием на антителообразова-ние у больных ОМЛ: 13/27 больных без анти-HLA антител и 3/22 больных с антителами были HLA-DRB 1*15 положительными (р = 0,015); соответственно корреляция с HLA-DQB 1*06 составила 19/27 и 7/22 (р = 0,016) (таблица). Параллельное исследование анти-НРА анти-телогенеза и HLA генотипа было выполнено у 114 больных (46 с АА+МДС, 56 с ОЛЛ и 12 с ОМЛ), из них антитела были выявлены только у 33. Специфичность анти-НРА антител смогли установить у 24 больных. Выявлены следующие гаплотипы, предрасполагающие к образованию специфических анти-НРА антител: анти-НРА-1Ь у НРА-1 а/1а больных — HLA-DRB 1*07:01,— DQB 1*02; анти-HP А-5Ь у НРА-5а/5а больных — HLA-DRB 1*13:01,— DQB 1*06 и HLA-DRBl*13:03,— DQBl*03:01, анти-НРА-2Ь у НРА-2а/2а больных — HLA-DRB1*15,— DQBl*06:02/*06:14.

Заключение: HLA и HP А генотипы являются важными и информативными маркерами предрасположенности к аллоиммунизации у больных с множественными трансфузиями тромбоцитов.

Грачева Л. А., Харламова Л. А., Петрова Л. В., Румянцев А. Г., Валов А. Л., Бологов А. А.

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России, Москва

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРЕДСУЩЕСТВУЮЩИХ АНТИ-HLA АНТИТЕЛ НА ОТТОРЖЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАТА АЛЛОГЕННОЙ ПОЧКИ

Введение. Оценка влияния предсуществую-щих анти-HLA антител на успех трансплантации аллогенных почек, а также изучение способа отмены влияния антител на отторжение пересаженных органов, является актуальной проблемой современной медицины.

Цель. Оценить влияние предсуществующих анти-HLA антител с различным процентом па-нель-реактивных антител (cPRA) на функцию трансплантата аллогенных почек у детей; оценить функцию трансплантата аллогенных почек в 1, 2, 6, 12, 18, 24 мес. после трансплантации;

оценить влияние ритуксимаба, добавленного в качестве дополнительного компонента в индукционную фазу терапии, на функцию трансплантата аллогенных почек.

Материалы и методы. Было обследовано 116 детей (13,8 ± 0,8 лет — средний возраст) (2009-2013) до трансплантации аллогенной почки и после операции в течение 2 лет. Все дети с предсуществующими анти-HLA антителами были разделены на 2 группы в соответствии с уровнем cPRA (<50%; >50 %). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ мл/мин, Schwartz)

оценивалась у детей (с cPRA = 0 %; с cPRA<50%; с cPRA>50%) в 1, 2, 6, 12, 18, 24 месяцы после трансплантации почки. Определяли анти-HLA антитела I и II класса мультиплексным анализом (Luminex 200-технология, MFI) с рассчитанным процентом панель-реактивных антител (cPRA). 22 пациента с предсуществующими анти-HLA антителами (cPRA > 0 %) были включены в исследование. Все пациенты имели стандартный протокол иммуносупрессии. Индукционная фаза: поликлональные антитела + метилпреднизолон. Основная: ингибиторы кальциневрина (такроли-мус или циклоспорин А) + микофенолат мофетил (MMF) + преднизолон. Протокол отмены антитело- опосредованного отторжения (ABMR): метилпреднизолон + внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) + ритуксимаб ± плазмаферез.

Результаты. СКФ у детей с предсуществующими анти-HLA антителами (cPRA<50%) не отличалась от СКФ пациентов, без предсуще-ствующих анти-HLA антител в течение 2 лет после трансплантации аллогенной почки (р>0,05; Kruskal-Wallis ANOVA). СКФ детей с предсуществующими анти-HLA антителами (cPRA> 50%) была хуже, чем у пациентов без предсу-ществовующих анти-HLA антител, начиная с 1 месяца после трансплантации аллогенной почки (р< 0,05; Kruskal-Wallis ANOVA).

Скорость клубочковой фильтрации у детей, которых лечили для отмены антитело-опосредованного отторжения: метилпреднизолон пульс-терапия, ритуксимаб и внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) была стабильной до 6 месяцев после лечения (73,45 мл/мин), но затем начи нала снижаться (55,4 мл/мин, 45,1 мл/мин, 43,9 мл/мин, 41, 9 мл/мин в б, 12, 18 и 24 мес., соответственно). У 4-х детей развилось острое антитело-опосредованное отторжение (ABMR), СКФ у них уменьшалась в течение 6 месяцев после трансплантации. Терапия ритуксимабом, добавленным в качестве дополнительного компонента в фазу индукции иммуносупрессии у детей с предсуществующими анти-HLA антителами (cPRA > 50 %), не улучшала функцию аллогенного трансплантата почек (р>0,05; Kruskal-Wallis, ANOVA), но уменьшала частоту Т-клеточно-опосредованного отторжения (TCMR) почек и отменяла острое антитело-опосредованное отторжение (ABMR) почек.

Выводы. Предсуществующие анти-HLA антитела (cPRA<50%) не уменьшают функцию аллогенного почечного трансплантата в течение 2 лет после трансплантации (р>0,05; Kruskal-Wallis, ANOVA). Предсуществующие анти-HLA антитела (cPRA >50 %) снижают функцию аллогенного почечного трансплантата, начиная с 1-го месяца после трансплантации (р<0,05; Kruskal-Wallis, ANOVA). Ритуксимаб, добавленный в качестве дополнительного компонента в фазу индукции иммуносупрессии в группе детей с предсуществующими анти-HLA антителами (cPRA >50 %), не улучшал функцию аллогенного почечного трансплантата (Р>0,05; Kruskal-Wallis, ANOVA), но снижал частоту TCMR и отменял ABMR. Это одноцентровое исследование, для более подробной информации необходимо рандомизированное многоцентровое исследование.

; Anthony Nolan (Великобритания),

2 WMDA

Евсеева И.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИСТРОВ ДОНОРОВ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И БАНКОВ ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Всемирная Ассоциация Доноров Костного Мозга (WMDA) — это добровольная организация, представляющая регистры доноров стволовых клеток, банки пуповинной крови и другие организации, занимающиеся вопросами трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Она обеспечивает возможность обсуждения проблем, касающихся клинического применения стволовых клеток, на международном уровне и вырабатывания единых рекомендаций по транспортировке, контролю качества, решению этических проблем, взаимных расчетов, информационного обеспечения и аккредитации регистров.

Более 25 миллионов неродственных доноров и более полмиллиона единиц пуповинной крови в настоящее время зарегистрировано в мире. Благодаря международному сотрудничеству, трансплантация неродственных гемопоэтических стволовых клеток проведена более чем миллиону пациентов. Число и эффективность проведенных трансплантаций увеличивается с каждым годом.