Генетика и эпигенетика болезни Альцгеймера: новые когнитивные технологии и нейрокоммуникации

Автор: Сиротко Илья Иванович, Волобуев Андрей Николаевич, Романчук Петр Иванович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 2 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Резюме: Homo sapiens 21 века развивается и совершенствуется с использованием новых нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, которые обеспечивают и ориентированы на познавательные и созидательные процессы. Мозг H. sapiens 21 века объединяет внутреннюю и внешнюю многоуровневую информацию в единый алгоритм структурирования, маршрутизации, хранения, а также извлечения информации в настоящем и будущем периоде времени. 4П и 5П медицина, 5G медицинские сервисы, секвенирование нового поколения и фармакогенетика - новые современные основы персонализированной медицины. Информационно-коммуникационная инфраструктура 5G следующего поколения для клиентов (пациентов) из медицинской сферы представляет собой интеллектуальную гранично-облачную платформу с интегрированной архитектурой облачной сети. Мобильные технологии нового поколения внедряют в современной больнице: от более высоких скоростей связи до умных вычислений и дополнительной реальности. 5G медицинские сервисы - это революция в медицинской индустрии. Нейромаркетинг и нейробыт, нейровизуализация сознания и мозго-машинные интерфейсы, биороботы и биочипы взаимодействуют с «внешним и внутренним гиппокампом». Результатом человеческой деятельности в условиях рыночной экономики и нового социума становится интеллектуальная собственность. Гетерогенная природа деменции (болезнь Альцгеймера, Пика, лобно-височная дегенерация) и различные патофизиологические особенности конкретных деменций, подчеркивают необходимость разработки отдельных алгоритмов, основанных на современных биомаркерах, специфичных к указанным заболеваниям. Современный прогноз болезни Альцгеймера достигается структурной нейровизуализацией, когнитивными тестированиями, и биологическими показателями (генотип APOE-ε4) основанных, как на порядках, стандартах и клинических рекомендациях, так и на количественной оценке структур головного мозга с помощью нейроинтерфейсов. Функционирование интегрированных нейронных систем путем интеграции и анализа динамической гибридной мультимодальной нейронной информации ЭЭГ и фМРТ, в сочетании с нейропсихологическим тестированием, позволит клиническому врачу гериатру управлять здоровым старением H. sapiens .

4п и 5п медицина, 5g медицинские сервисы, метилирование днк, болезнь альцгеймера, гиппокамп, нейрогенез взрослых, эпигенетика

Короткий адрес: https://sciup.org/14121054

IDR: 14121054 | УДК: 575.1/.2:612.017.1+575.1/.2:591.51+612.68+616.83/.85:616.89 | DOI: 10.33619/2414-2948/63/09

Текст обзорной статьи Генетика и эпигенетика болезни Альцгеймера: новые когнитивные технологии и нейрокоммуникации

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

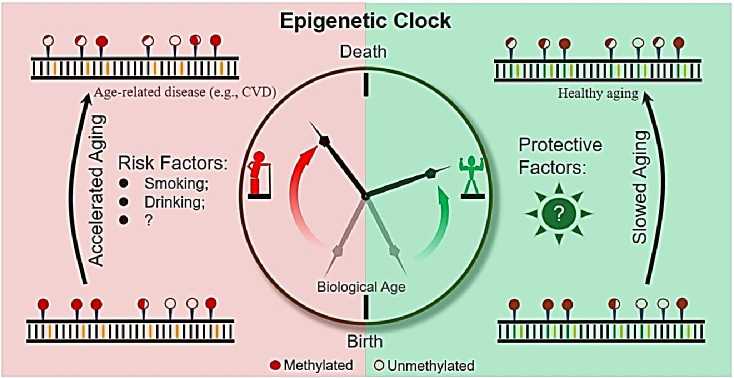

В исследовании П. И. Романчука, установлено: мультимодальные инструменты, биочипирование, нейронные и мозговые чипы, технологии секвенирования следующего (нового) поколения создают биомаркеры для управления структурой здоровой биомикробиоты и функционального питания, в зависимости от целевых показателей; функциональный продукт питания с помощью биомаркеров и технологий искусственного интеллекта является целевой питательной средой как для организма в целом, так и для биомикробиоты в частности; хрономедицинские технологии — это математические модели и искусственный интеллект, которые предсказывают биологический возраст человека с помощью данных метилирования ДНК, модификации гистонов, ремоделирование нуклеосом и микроРНК, и являются наиболее точными биомаркерами процесса старения; факторы образа жизни и воздействия окружающей среды оставляют эпигенетические следы на нашей ДНК, которые влияют на экспрессию генов, некоторые из них оказывают защитное действие, а другие — вредное; генетические и эпигенетические факторы — обеспечивающие здоровое старение, долголетие и сверхдолголетие, требуют от человека разумного нового взаимодействия с природой и обществом, и ответственности за будущие здоровые поколения [1].

Новая эпигенетика Homo sapiens управляет взаимодействием эпигенетических механизмов старения и долголетия с биологией, биофизикой, физиологией и факторами окружающей среды в регуляции транскрипции. Старение — это структурно-функциональная перестройка (перепрограммирование) и постепенное снижение физиологических функций организма, которые приводят к возрастной потере профессиональной пригодности, болезням, и к смерти. Понимание причин здорового старения составляет одно из самых проблемных междисциплинарных направлений [1].

Механизм памяти головного мозга представляет собой сеть циклических нейронных цепей (ЦНЦ), охватывающую весь мозг. Команда на активацию отдельных ЦНЦ исходит из гиппокампов, где содержатся адреса всех ЦНЦ [2]. Для выключения из активированного состояния гиппокамп дает соответствующую команду в ЦНЦ. Это приводит к выбросу ГАМК в синаптическую щель и подавлению активности ЦНЦ. При дефиците ГАМК в головном мозге многие ЦНЦ выключаются из механизма памяти, что вызывает когнитивную дисфункцию, часто проявляющуюся в виде симптомов болезни Альцгеймера и сенильной деменции альцгеймеровского типа [3].

Формирование у человека в указанные периоды интеллектуальных способностей сопряжено с максимальной скоростью образования синаптических связей между нейронами головного мозга, что требует большого объема различной информации. При недостаточном ее потоке ребенок испытывает «информационный голод», вызывающий у него состояние дискомфорта [3].

Однако очень важны стохастические связи. Они возникают в виде случайных контактов различных ЦНЦ часто находящихся далеко друг от друга. Обычно эти контакты бессмысленны, но иногда они могут привести к какому-либо озарению, открытию. По-видимому, в этом суть того, что человек называет интуицией особенно в творческой деятельности. Именно стохастические связи ЦНЦ обеспечивают научно-технический прогресс человечества, что предопределяет их особую важность [4].

Человеческий мозг — это главный инструмент и самый ценный ресурс на нашей планете. Нейротехнологии-2024, нейротехнологии-2030 и нейротехнологии-2045 — это генетическая и эпигенетическая программа « H. sapiens Brain», гериатрическая гибридная «The Secret» долгосрочная нейрореабилитация, нейротехнологии «Brain-computer interface» и нейросети «мозг и микробиота» — это долговременное пациент–ориентированное мультимодальное системное взаимодействия врача–пациента во всех сферах жизнедеятельности [5].

Продолжительность жизни человека в значительной степени определяется эпигенетически. Эпигенетическая информация — обратима, наши исследования дают возможность терапевтического вмешательства при здоровом старении, и связанных с возрастом заболеваниях [5].

Нейрокоммуникации гиппокампа и эпигеномный ландшафт болезни Альцгеймера

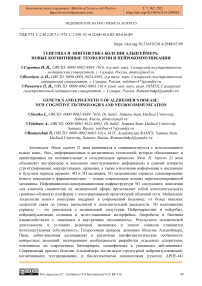

Эпигеном характеризуется сложными взаимодействиями метилирования ДНК, комплексов ремоделирования хроматина, модификаций гистонов, вариантов гистонов, модифицирующих гистонов ферментов и других факторов, таких как нкРНК (Рисунок 1).

Метилирование ДНК присутствует во всем геноме, за исключением промоторных областей, CpG-островков. Комплексы ремоделирования хроматина изменяют структуру хроматина, создавая доступный хроматин для связывания транскрипционных регуляторных факторов, таких как факторы транскрипции, коактиваторы и базальный механизм транскрипции, включая РНК-полимеразу II. Активно транскрибируемые гены маркируются активным метилированием гистона H3K4me3 и активным ацетилированием гистона, таким как H3K9ac, в месте начала транскрипции модификаторами гистона, такими как гистонацетилазы и гистонаметилазы. Варианты гистонов, такие как H2A.Z и H3.3, маркируют свободные от нуклеосом участки транскрипционно активных промоторов и других регуляторных элементов. НкРНК участвуют в поддержании гетерохроматических областей.

Рисунок 1. Эпигеном: метилирования ДНК, ремоделирования хроматина, модификация модифицирующих гистонов ферментов и других факторов, таких как нкРНК [6].

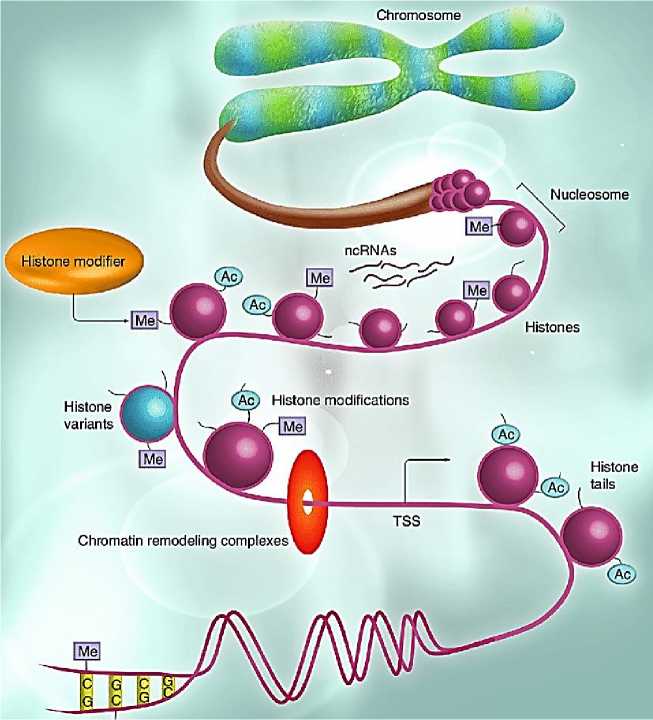

Исследовано [6], что в гиппокампе больного с болезнью Альцгеймера было идентифицировано до 118 связанных с болезнью Альцгеймера дифференциально метилированных положений (ДМП), и расширенное картирование специфических областей было получено с помощью бисульфитного клонирования секвенирования. Связанные с болезнью Альцгеймера ДМП были достоверно коррелированы с фосфорилированной тау-нагрузкой. Функциональный анализ показал, что связанные с болезнью Альцгеймера ДМП были обогащены сбалансированными промоторами, которые обычно не поддерживались в преданных нейронных клетках-предшественниках, как показали эксперименты ChiP-qPCR.

Интересно, что ДМП, связанные с болезнью Альцгеймера, преимущественно задействуют гены, связанные с нейроразвитием и нейрогенезом.

Результаты предполагают [6], что измененное метилирование ДНК в гиппокампе болезнью Альцгеймера происходит в специфических регуляторных областях, имеющих решающее значение для дифференцировки нейронов, поддерживая идею о том, что нейрогенез взрослого гиппокампа может играть определенную роль в болезни Альцгеймера через эпигенетические механизмы (Рисунок 2).

Рисунок 2. Эпигеномный ландшафт болезни Альцгеймера и уровни метилирования ДНК [6].

Эпигеномный ландшафт болезни Альцгеймера все еще остается сложной задачей. Чтобы охарактеризовать эпигенетическую молекулярную основу гиппокампа человека при болезни Альцгеймера, профилировали уровни метилирования ДНК по всему геному в образцах гиппокампа из когорты чистых пациентов с болезнью Альцгеймера и контрольных групп с помощью матриц метилирования Illumina 450K [6].

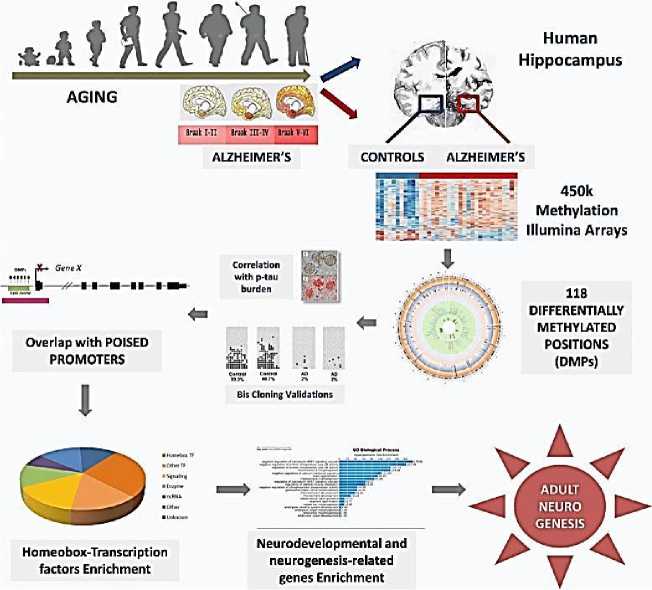

Эпигенетические часы ассоциировали болезнь Альцгеймера с ускорением эпигенетического возраста. В исследовании [7], разработали и проверили два эпигенетических часа, специфичных для области мозга мыши, из гиппокампа C57BL/6J и коры головного мозга. Эпигенетические часы основаны на возрастных изменениях в метилировании ДНК CpG-сайтов, которые могут точно измерять хронологический возраст у разных видов. В последнее время в ряде исследований было показано, что различие между хронологическим и эпигенетическим возрастом, определяемым как ускорение возраста, может отражать биологический возраст, свидетельствующий о функциональном упадке и связанных с возрастом заболеваниях. Оба Хронометра, которые могли бы успешно оценить хронологический возраст, были дополнительно проверены в широко используемой модели мыши для болезни Альцгеймера, тройной трансгенной мыши болезни Альцгеймера (3xTg-AD). Эпигенетическое ускорение возраста, указывающее на увеличение биологического возраста для мышей 3xTg-AD по сравнению с непатологическими мышами C57BL/6J, которое было более выражено в коре головного мозга по сравнению с гиппокампом. Анализ обогащения геномных областей показал, что возраст-зависимые CpGs были обогащены генами, связанными с развитием, старением, нейрональными и нейродегенеративными функциями. Из-за ограниченного доступа тканей человеческого мозга эти эпигенетические часы, специфичные для коры головного мозга мыши и гиппокампа, могут быть важны для дальнейшего раскрытия роли эпигенетических механизмов, лежащих в основе патологии болезни Альцгеймера или старения мозга в целом [7].

Эпигенетические часы, основанные на динамическом метилировании определенных локусов CpG во время старения, помогают в прогнозировании хронологического и биологического возраста (Рисунок 3) [8]. Многочисленные исследования показывают, что частота вариабельности эпигенетических часов связана с возрастными заболеваниями и долголетием. Вместе взятые, полученные до сих пор данные свидетельствуют о большом потенциале динамического метилирования как «прогноза» возрастных исходов, включая патологию и состояние здоровья человека.

Рисунок 3. Принципиальная схема эпигенетических часов на протяжении жизнедеятельности человека [8].

Однако для дальнейшего расширения практического применения эпигенетических часов исследователям следует приложить усилия для решения следующих двух важных вопросов. Во-первых, поскольку текущие эпигенетические часы коррелируют только с возрастными исходами, необходимо разработать специфические эпигенетические часы путем объединения специфичных для результата CpG-сайтов. Во-вторых, для замедления темпов эпигенетического старения на протяжении всей жизни человека необходимо выявить и всесторонне изучить факторы риска, ускоряющие эпигенетические часы, и защитные факторы, замедляющие эпигенетические часы (Рисунок 3) [8].

Эпигенетика имеет большое значение при болезни Альцгеймера, предполагая, что эпигенетика может быть потенциальной целью вмешательства при лечении больных с болезнью Альцгеймера с учетом обратимой природы эпигенетических изменений. Терапевтические попытки включают использование ингибиторов HDAC, ДНК-метилтрансферазы и ингибиторов некодирующих РНК, которые показали некоторые захватывающие результаты в исследованиях на животных. Несмотря на многочисленные и захватывающие результаты эпигенетики при болезни Альцгеймера, результаты менее удовлетворительные. Данные часто противоречивы и не имеют определенных результатов. Существует необходимость в разработке некоторых более крупных продольных когорт для изучения эпигенетических изменений при болезни Альцгеймера, что может помочь нам лучше понять патогенез болезни Альцгеймера и найти новые стратегии лечения болезни Альцгеймера в будущем [8].

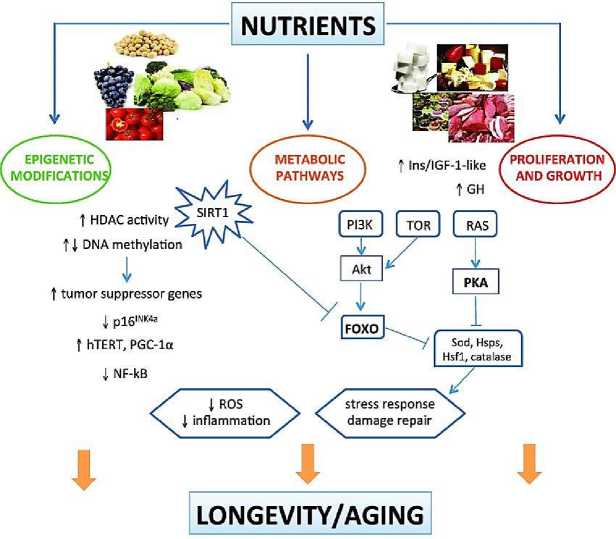

Для простых модельных организмов и генетических и молекулярно-биологических исследований было идентифицировано множество генов и путей, участвующих в долголетии, что помогает описать молекулярный сценарий старения. Гены и пути, участвующие в процессе старения, ранее были классифицированы как метаболизм, пролиферация и рост, а также система защиты клеток. Однако теперь ясно, что эти три процесса строго взаимосвязаны. Восходящие сигналы, передаваемые метаболическими путями, модулируют стрессовую реакцию, сходящуюся к активации/ингибированию транскрипционных факторов (в основном принадлежащих к семейству транскрипционных факторов forkhead (FoxO)), таким образом, связывая регуляцию экспрессии генов с доступностью питательных веществ и входами стресса (Рисунок 4) [9]. Высокие скорости метаболизма неблагоприятны для выживания. Это согласуется с наблюдением, что сохраненный митохондриальный белок CLK-1 ингибирует метаболизм и продлевает продолжительность жизни Caenorhabditis elegans с 15% до 30%, пролиферация и контроль роста, которые реагируют на сигналы IGF-1 и GH, очень важны для старения у большинства видов, включая человека [9].

Рисунок 4. Долголетие: эпигенетические и биомолекулярные аспекты [9].

Сигнальная трансдукция, зондирование питательных веществ, а также эпигенетический профиль зависят от питательных веществ и сходятся в регуляции продолжительности жизни [9].

Наличие инновационных технологий, таких как секвенирование следующего поколения и коррелированные инструменты биоинформатики, позволяют глубже исследовать перекрестные нейросетевые взаимосвязи между микробиотой и иммунными реакциями человека. Иммунный гомеостаз — это баланс между иммунологической толерантностью и воспалительными иммунными реакциями — это является ключевой особенностью в исходе здоровья или болезни. Здоровая микробиота — это качественное и количественное соотношение разнообразных микробов отдельных органов и систем, поддерживающее биохимическое, метаболическое и иммунное равновесие макроорганизма, необходимое для сохранения здоровья человека [10]. Новые взаимодействия, наряду с другими генетическими и экологическими факторами, приводят к определенному составу и богатству микробиоты, которые могут разнообразить индивидуальный ответ на прививки. Вариации в микробных сообществах могут объяснить географическую эффективность вакцинации [10].

Функциональный продукт питания с помощью биомаркеров и технологий искусственного интеллекта является целевой питательной средой как для организма в целом, так и для биомикробиоты в частности. Факторы образа жизни и воздействия окружающей среды оставляют эпигенетические следы на нашей ДНК, которые влияют на экспрессию генов, некоторые из них оказывают защитное действие, а другие — вредное.

Генетические и эпигенетические факторы обеспечивающие долголетие и сверхдолголетие, требуют от человека разумного нового взаимодействия с природой и обществом, и ответственности за будущие здоровые поколения [10].

Функциональные продукты питания, здоровая биомикробиота, здоровый образ жизни и управляемое защитное воздействия окружающей среды, искусственный интеллект и электромагнитная информационная нагрузка/перегрузка – ответственны за работу иммунной системы и ее способности своевременного иммунного ответа на пандемические атаки [10].

Новая дорожная карта биомедицинских технологий здорового долголетия

Биологические компьютеры, или биокомпьютеры, представляют собой будущее вычислительной техники и биологии. Биокомпьютеры — это компьютеры, состоящие из белков, генов и клеток и способные выполнять математические операции. Например, бактерии могут быть модифицированы, превращаясь в биокомпьютеры, способные обнаруживать и лечить определенные воспалительные заболевания, включая заболевания кишечника. Поскольку ученые посвящают время и усилия исследованиям в новой области биокомпьютинга, эти новые технологии произведут революцию в медицинской области: в будущем биокомпьютинг может быть использован для идентификации и лечения различных заболеваний.

Современные достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) направлены на возможность ИИ приблизится к человеческому интеллекту. Технология ИИ всегда демонстрировала постепенное увеличение своих возможностей и сложности (прогресс в технологии глубоких нейронных сетей). Действительно, ИИ всегда был связан с вопросом понимания человеческой природы — он проникает в нашу жизнь, изменяя окружающую среду. Создание гораздо более мощных машин, достаточно гибких, чтобы походить на человеческое поведение. Существуют две области исследований: искусственный социальный интеллект и общий искусственный интеллект [11].

Биокомпьютерные наноплатформы предназначены для обнаружения и интеграции одиночных или множественных входов в соответствии с определенными алгоритмами, такими как логические элементы, и генерирования функционально полезных выходов, таких как доставка терапевтических препаратов или высвобождение оптически обнаруживаемых сигналов. Используя чувствительные модули, состоящие из небольших молекул, полимеров, нуклеиновых кислот или белков/пептидов, наноплатформы запрограммированы на обнаружение и обработку внешних стимулов, таких как магнитные поля или свет, или внутренних стимулов, таких как нуклеиновые кислоты, ферменты или рН, с помощью трех различных механизмов: сборка системы, разборка системы или преобразование системы. Все более сложный набор биокомпьютерных наноплатформ может оказаться неоценимым для множества применений, включая медицинскую диагностику, биомедицинскую визуализацию, мониторинг окружающей среды и доставку терапевтических препаратов целевым клеточным популяциям [12].

Современные реализации клеточных вычислений основаны на метафоре «генетической схемы». Биокомпьютеры могут предложить более высокую производительность по сравнению с традиционными компьютерами используя биоплатформу «клеточного превосходства». Живые системы могут предложить то, что мы называем клеточным превосходством, так как клеточные вычисления сильно отличается от субстрата кремниевых компьютеров, предлагая возможности для реализации некоторых моделей с более узким семантическим разрывом. Практические соображения, подобные этим, могут служить руководством для будущих применений клеточных вычислений.

Обычные кремниевые компьютеры являются фундаментальными реализациями детерминированной, централизованной и цифровой модели вычислений, и они превосходят вычислительные задачи, которые легко описываются такими моделями. В отличие от этого клеточные вычисления были оптимизированы на протяжении миллиардов лет эволюции для выполнения очень разных вычислительных задач, и мы вряд ли найдем клеточное превосходство в таких приложениях, как дискретная математика, отправка электронной почты или чтение документов. Однако компьютерная наука разработала модели, в которых природа вычислений сильно отличается от природы машины [12].

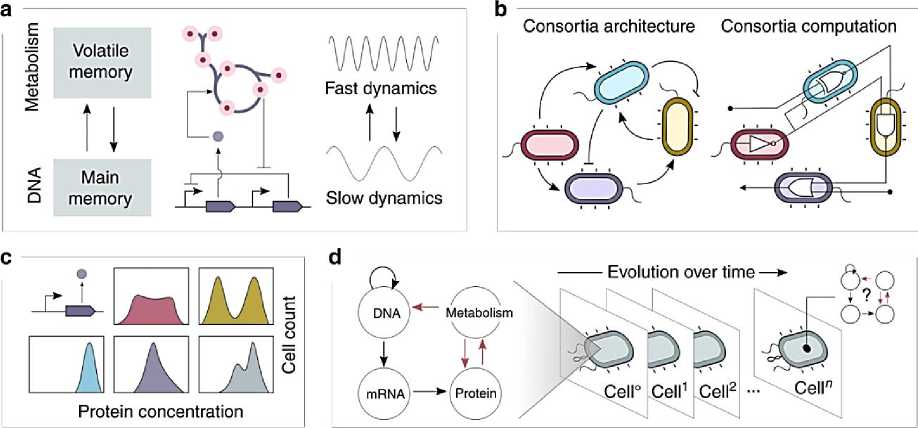

Между химией и электроникой несомненно существуют глубокие физические связи но факт остается фактом: клеточная среда представляет собой радикально иную вычислительную платформу, чем кремний. Хотя это различие может сделать ячейки непригодными для вычислительных задач, традиционно выполняемых обычными компьютерами, оно также может предоставить возможности для изучения более нетрадиционных моделей вычислений. Помимо генной регуляции, которая была полезна для разработки биологических логических схем, в естественных системах существует ряд процессов и особенностей, которые могут предложить вычислительные возможности. Здесь мы выделяем четыре таких ресурса как перспективные с точки зрения их возможностей обработки информации (Рисунок 5) [13].

Клеточная обработка информации

-

a) цельноклеточные вычисления, объединяющие генетические и метаболические схемы, могли бы достичь более амбициозных целей, чем только генетические схемы. Клетки развили сложные сети, которые одновременно используют различные особенности как генетических, так и метаболических процессов. С точки зрения хранения информации, метаболизм представляет собой летучую память, в то время как последовательности ДНК способны хранить информацию более стабильным образом. Координация использования различных типов памяти является фундаментальным аспектом сложных компьютерных архитектур. Динамическая разница также является потенциальным источником сложности, если она связана; метаболические реакции протекают в более быстром масштабе времени по сравнению с генетическими регуляторными сетями.

-

b) многоклеточные вычисления (справа) в настоящее время реализуются путем подключения выхода одного штамма к входу другого. Социальные взаимодействия между клетками (слева), такие как сотрудничество, мутуализм, конкуренция или комменсализм, вообще не рассматриваются. Однако социальные взаимодействия фундаментальны в естественных сообществах — они обеспечивают стабильные архитектуры, выполняющие

необходимые вычисления.

Рисунок 5. Основы клеточной обработки информации, выходящие за рамки комбинаторных логических схем [13].

-

c) экспрессии генов присущи живым системам; на панельном рисунке показаны различные паттерны экспрессии генов. Несмотря на то, что все они описываются как включенные, существуют различные типы выражения — таким образом, различные стандарты включения/выключения.

-

d) ячейка как универсальная машина. В качестве основы для модели вычислений, центральная догма молекулярной биологии может быть расширена, чтобы включить метаболизм. Эволюционные процессы также могут быть включены в качестве основных сил, направляющих обработку информации в клетках, поскольку они позволяют цели клеточных вычислений адаптироваться с течением времени.

Качественные различия между клеточными и обычными вычислениями предполагают, что такие приложения, как терраформирование и интеллектуальное производство материалов, могут оставаться вне досягаемости кремниевых компьютеров, но, напротив, стратегии для обоих приложений, основанные на живых технологиях, уже были предложены. Принимая идею клеточного превосходства, мы, естественно, признаем богатство и мощь живых систем. А уступив определенную степень контроля биологии, мы все же можем открыть гораздо более широкий спектр применений и перспектив обработки информации в природе [13].

Биофизика и нейрофизиология нейрогенеза при болезни Альцгеймера

Не достижения возможности самоактуализации современным H. sapiens ведет к депрессивным расстройствам.

Депрессивные расстройства имеют огромную медицинскую и социальную значимость. Депрессия является серьезным осложнением цереброваскулярной патологии, в значительной степени ухудшающим прогноз и течение основного заболевания. Проведенные исследования показали, что депрессия приводит к нарушениям нейропластичности, что, возможно, служит основой для хронизации процесса и развития когнитивного дефицита. При развитии депрессивных расстройств также отмечается синдром гиперкоагуляции. Гиперкортизолемия является фактором риска прогрессирования атеросклеротического поражения. Повышение содержания катехоламинов приводит к активации тромбоцитарного звена гемостаза, повышению фактора VIII и фактора Виллибранда, снижению фибринолитической активности. Важно отметить, что на фоне терапии антидепрессантами отмечается нормализация реологических свойств крови.

Присоединение депрессии к сосудистому поражению головного мозга неизбежно приводит к углублению когнитивных расстройств. В большинстве случаев отмечаются замедление скорости психомоторных реакций, трудности концентрации внимания, нарушения памяти. У больных с постинсультной депрессией в наибольшей степени страдают спонтанная активность, программирование и контроль за выполнением заданий, нейродинамические характеристики.

Тяжесть когнитивных нарушений во многом зависит от тяжести депрессивного расстройства, возраста больного и сопутствующей церебральной патологии.

Пожизненное приобретение знаний, информационные положительные нейрокоммуникации позволяют сохранению психического здоровья и активного долголетия (Рисунок 6).

natural mechanisms preserve lifelong mental health

mitoc hondriogenesis ROS homeostasis

mitophagy autophagy

ancient lifestyle adapted to... physical activity intermittent fasting

_...™!lj£Okfi£^ rich social life extended family bonds purpose in life (transgenerational generatlvity) sufficient sleep eu stress

H PA axis homeostasis

____________I____________ high psychological resilience

virtuous circle of mental growth

adult hippocampal neurogenesis lifelong growth of memory index

neurogenic cortisol secretion

cellular maintenance

high

Insulin sensitivity

healthy BMI normotensive blood pressure

lifelong neuronal rejuvenation hippocampal growth

mental health lifelong acquisition of experience

Рисунок 6. Нейрональная профилактика когнитивных нарушений [14].

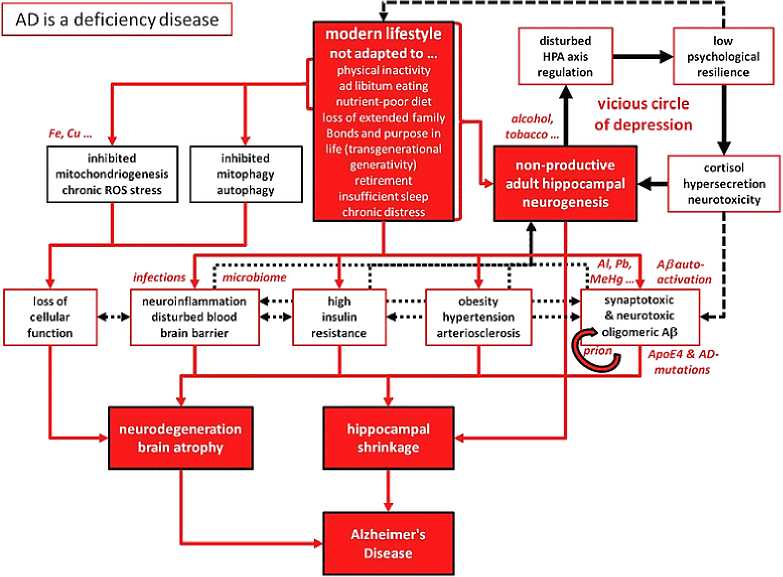

Хронический стресс, экологические токсины, хронические инфекции и генетическая предрасположенность ускоряют прогрессирование болезни Альцгеймера. Указанные взаимодействия между различными патологическими процессами активируют множество порочных циклов, которые делают нейродегенеративный процесс при болезни Альцгеймера необратимым (Рисунок 7) [14].

Достоверное уменьшение объема гиппокампа у больных депрессией (по сравнению с группой здоровых испытуемых) уже после первого депрессивного эпизода достигает 11% для серого и до 25% для белого вещества. Значения уменьшения объема нервной ткани (в частности, 10–25% для гиппокампа) у человека и лабораторных животных примерно одинаковы. Это позволяет предполагать, что и длина дендритов гиппокампальных нейронов у пациентов с депрессией уменьшается не менее чем на 30–50%, т. е. число синаптических контактов и объем перерабатываемой информации сокращается на 1–2 порядка, что и ведет к серьезному нарушению эмоционального реагирования.

microbiome

Fe, Си...

alcohol, tobacco...

vicious circle of depression

Aflauto-activation infections inhibited mitophagy autophagy inhibited mitochondriogenesis chronic ROS stress

AD is a deficiency disease neuroi nf (animation disturbed blood brain barrier high insulin resistance

cortisol hypersecretion neurotoxicity obesity hypertension arteriosclerosis

I 1 low psychological resilience disturbed HPA axis regulation loss of cellular function neurodegeneration brain atrophy hippocampal shrinkage modern lifestyle not adapted to...

physical inactivity ad libitum eating nutrient-poor diet loss of extended family Bondsand purpose in life (transgenerational generativity) retirement insufficient sleep chronic distress non-productive adult hippocampal neurogenesis

Alzheimer's Disease

Рисунок 7. Патофизиологическая взаимосвязь нейронального коррелята депрессии с когнитивным и висцеральным мозгом при болезни Альцгеймера [14].

По данным функциональной нейровизуализации (магнитно-резонансной спектроскопии или функциональной МРТ — фМРТ и позитронно-эмиссионной томографии — ПЭТ), у больных депрессией в этих лимбических структурах и в префронтальной коре снижены локальный мозговой кровоток и метаболизм глюкозы, тогда как объем миндалины и уровень ее метаболизма увеличены.

Аффективные расстройства у человека, как и вызванные стрессом и сходные с депрессией нарушения поведения у животных, ассоциируются с повреждением лимбических и ряда других структур мозга в виде нарушения морфологии и функции дендритов (их укорочения, снижения числа шипиков и синаптических контактов) и проводящих путей, а также снижения метаболизма и гибели части нервных и глиальных клеток.

Эти данные согласуются с клиническими наблюдениями о высокой коморбидности депрессии и тревоги, а также с современными представлениями о том, что хронический стресс и тревожные расстройства, вызванные стрессогенными факторами, могут не просто предшествовать депрессии или ассоциироваться с ней, но и являться причиной некоторых форм депрессивных расстройств. Локализация морфологических нарушений в лимбической системе, базальных ганглиях и ростральных отделах коры может обусловливать многие как собственно аффективные (снижение настроения, тревога, раздражительность), так и моторные, вегетативные и мнестико-когнитивные расстройства при депрессии.

Основной причиной повреждения и гибели клеток мозга считается эксайтотоксичность (англ. excitotoxicity) — цитотоксическое действие ряда агентов, прежде всего возбуждающих аминокислот (глутамата, NMDA), а также кальция. В норме последовательность синаптических событий приводит к генерации постсинаптическим нейроном нервного импульса. Однако в условиях патологии (при избытке основных возбуждающих нейротрансмиттеров — глутамата и NMDA, Са2+ и при генетически обусловленном нарушении активности Na+/K+-АТФазы) может происходить лавинообразное увеличение внутриклеточной концентрации Са2+, что ведет за собой повреждение и утрату отдельных отростков или гибель нервной клетки.

Этим деструктивным процессам в наибольшей степени способствует повышенное содержание кортикостероидов (главным образом, кортизола), характерное для состояний дистресса и депрессии. Роль гиперактивности гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси в нейропластических явлениях подтверждается тем, что у лабораторных животных вызванных стрессом и сходных с депрессией состояниях в крови значительно повышено содержание кортикотропин-рилизинг-фактора (КТРФ), АКТГ и кортизола; искусственное введение кортикостероидов (в отсутствие стресса) вызывает такие же изменения нервной ткани, как и стрессогенная ситуация, а адренэктомия предотвращает влияние стрессоров. У 33–66% больных депрессией отмечается гиперплазия надпочечников, а содержание кортизола повышено и положительно коррелирует с тяжестью состояния.

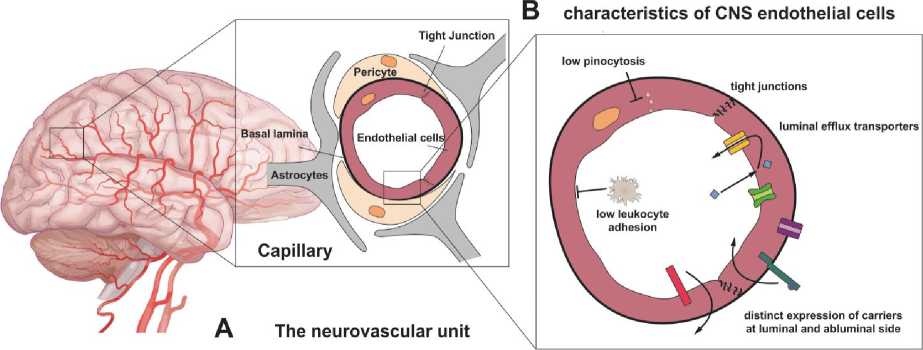

Нейроваскулярная дегенерация — нейронные повреждения и нарушения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), бета-амилоидный индуцированный оксидативный и нитрозативный стресс, дисфункция митохондрий и нейроинфламмация, способствуют и усугубляют течение болезни. Сосудистые когнитивные нарушения включают гетерогенную группу когнитивных расстройств различной степени тяжести. Патогенные факторы, участвующие в развитии сосудистой деменции, подчеркивают актуальность цереброклеточного стресса и гормональных реакций на нейроваскулярные и нейропротекторные механизмы [15].

Главная функция ГЭБ — поддержание гомеостаза мозга. Он защищает нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную. ГЭБ выполняет функцию высокоселективного фильтра, через который из артериального русла в мозг поступают питательные, биоактивные вещества; в направлении венозного русла с лимфатическим потоком выводятся продукты жизнедеятельности нервной ткани.

Для гомеостаза головного мозга необходим функционирующий ГЭБ (Рисунок 8) [15]. При нейродегенеративных заболеваниях (сосудистой деменции и болезни Альцгеймера) которые вызывают структурно-функциональные изменения мозга, происходит дальнейшая нейродегенерация.

Важным реабилитационным и лечебно-профилактическим направлением является нейробиологическая роль механизмов защиты эндогенных клеток от стресса как потенциально инновационного подхода связанного с сосудисто-индуцированным патогенным детерминизмом сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Рост числа сердечнососудистых заболеваний (сосудистой коморбидности), коррелирующий с возрастом, обусловлен прогрессированием эндотелиальной дисфункции, приводящей к системному атеросклерозу. На фоне локального и/или тотального поражения сосудов организм с трудом обеспечивает и субстратную органную перфузию и адекватное функционирование механизмов синтеза энергии.

Рисунок 8. Гематоэнцефалический барьер при болезни Альцгеймера [15].

Биофизика кровообращения при болезни Альцгеймера характеризуется нарушениям ламинарного тока крови и церебральной гипоперфузией. Как результат, страдает внутриклеточный метаболизм, возникает целый каскад изменений в нейронах, связанный с процессами эксайтотоксичности и оксидантного стресса, что, в свою очередь, стимулирует амилоидогенез. Экспериментально и 25 летними наблюдениями было показано, что длительно существующее состояние гипоперфузии приводит к гиппокампальным нарушениям. Этот процесс сопровождается нарушениями памяти, структурным изменением капилляров в области гиппокампа, нарушением обмена глюкозы и белков, отложением β-амилоида, активацией глиальной ткани, гибелью нейронов гиппокампа [16].

Междисциплинарные и многоуровневые системы управления когнитивным резервом мозга H. sapiens

Современные составляющие ранней диагностики, профилактики, лечения и реабилитации при болезни Альцгеймера, следующие [17]:

-Болезнь Альцгеймера и искусственный интеллект, П4 и П5 Медицина и цифровое здравоохранение — это современный комбинированный и гибридный информационный кластер в диагностике, лечении, профилактике и реабилитации когнитивных нарушений и когнитивных расстройств.

-Искусственный интеллект — инструмент объемной оценки жизни пациента, семейного анамнеза, физикального обследования, батареи нейропсихологических тестов, лабораторных показателей (биомаркеров), нейрофизиологических исследований, нейровизуализации, секвенирования нового поколения и др.

-Генетика (геномные исследования, секвенирование РНК и ДНК нового поколения) и эпигенетика (эпигеном и старение, фенотипические исследования и др.).

-Нейропсихологическое тестирование (MOCA, MMSE, Mini-Cog, FAB, TMT, GDS и др.).

-Комбинированная и гибридная нейровизуализация с секвенированием нового поколения.

-Метаболомика, метагеномика, микробиота — сбалансированное, функциональное и безопасное питание.

-Искусственный интеллект, искусственные нейронные сети.

-Биочипирование, нейронные и мозговые чипы.

-Комбинированная и гибридная реабилитация.

cc) ® I

-Персонифицированное управление биовозрастом.

-Медико-социальное и экономическое сопровождение при болезни Альцгеймера с помощью бытовых роботов и медицинских биороботов.

Человек: информационная (интернет, сотовая связь, и др.) и электромагнитная совместимость («перегрузка»): природа, быт, циркадианные гаджеты и «экогаджеты».

Аллостаз и депрессия, аллостатическая дизрегуляция и мгновенный дистресс — основаны на фундаментальной мультидисциплинарной роли метаболизма. Авторские работы в создании нового защитного функционального и эпигенетического питания, клиническое применение стратегических комбинированных и гибридных методов и инструментов в нейрореабилитации циркадианной системы, использование искусственного интеллекта в функционировании «когнитивного мозга» и «висцерального мозга» и нейросетей «мозг-микробиота» являются перспективным прикладным направлением в персонализированной медицине [18].

Благотворное влияние на циркадианную синхронизацию, качества сна, настроение и когнитивные показатели - зависят от времени, интенсивности и спектрального состава светового воздействия. Мультидисциплинарное и мультимодальное взаимодействие в триаде «мозг-глаза-сосуды» позволяет выявить ранние биомаркеры как общего ускоренного и патологического старения, так и своевременно диагностировать нейродегенерацию, и провести эффективную нейрореабилитацию когнитивных нарушений. Контроль и лечение сосудистых факторов риска и эндокринных нарушений позволяет снизить распространенность длительной нетрудоспособности населения [19].

Биоэлектромагнитизм света и нейронные сети мозга, циркадные нарушения сна-бодрствования и хроническое циркадианное рассогласование, часто наблюдаемые при психиатрических и нейродегенеративных заболеваниях, могут быть эффективными в нейрореабилитации когнитивных нарушений и профилактике депрессии [20].

Три самый мощных современных водителей ритма для человека, первый — это свет. Второй по мощности водитель ритма – питание. Третий, эпигенетический, в т. ч. социальные факторы, прежде всего, это - социальный статус и самоактуализация личности [20].

Циркадианные ритмы человека в 21 веке крайне чувствительны к факторам и составляющим здорового образа жизни, дефициту естественного освещения, уровню суточной освещенности и суточным колебаниям цветной перегрузки (особенно, в ночное время), характеру и качеству здорового питания, дефициту функционального питания, многократно увеличенным пищевым и лекарственным блокаторам взаимодействия и синхронизации работы центральных и периферических часов.

В настоящее время у человека и животных выявлено более 300 функций и процессов (на разных уровнях организации), имеющих околосуточную ритмику. Суточным колебаниям подвержены интенсивность обменных процессов, энергетическое и пластическое обеспечение клеток, тканей и органов, содержание различных веществ в тканях и органах тела, а также в физиологических жидкостях. По существу, в околосуточном ритме колеблются все эндокринные и гематологические показатели (двигательной активности, температуры тела, частоты пульса и дыхания, кровяного давления, диуреза, чувствительности организма к разнообразным факторам внешней среды, переносимости функциональных нагрузок, лекарственных препаратов, хирургических вмешательств, усвоения веществ в желудочно-кишечном тракте и т. д.).

Установлено, что циклическая транскрипционно-трансляционная система стареет с возрастом — ухудшается трансляция белков Bmal1/Clock, что приводит к фрагментации ритмов, их сокращению и снижению амплитуды [20].

Физиологическое старение мозга характеризуется потерей синапсов и нейродегенерацией, которые медленно приводят к возрастному снижению познавательной способности. Нейронно-синаптическая избыточность и пластическое ремоделирование мозговых сетей, в том числе за счет умственной и физической подготовки, способствует поддержанию мозговой активности у здоровых пожилых людей для повседневной жизни и хорошего социального поведения и интеллектуальных возможностей. Однако возраст является главным фактором риска наиболее распространенных нейродегенеративных нарушений, влияющих на когнитивные функции, таких как болезнь Альцгеймера. Электромагнитная активность головного мозга является особенностью функционирования нейронной сети в различных областях головного мозга. Современные нейрофизиологические методы, такие как ЭЭГ и вызванные потенциалы (ВП), являются полезными инструментами в исследовании когнитивных функций головного мозга в норме и патологическом старении с отличным временным разрешением. Эти методы могут индексировать анализ вызревания мозга кортикокортикальной связанности и нейрональной синхронизации ритмических колебаний на различных частотах. Дискриминация между физиологическим и патологическим старением головного мозга четко проявляется на уровне группы, причем предлагаемые приложения могут применяться также и на уровне отдельного индивида. Возможность комбинирования использования ЭЭГ вместе с биологическими /нейропсихологическими маркерами и структурно-функциональной визуализацией является перспективной для недорогостоящей, неинвазивной и широкодоступной оценки групп лиц из группы риска.

С момента своего открытия и внедрения ЭЭГ рассматривалась с большим энтузиазмом как единственная методология, позволяющая непосредственно, в режиме онлайн наблюдать «работу мозга». Огромная сложность сигнала ЭЭГ не должна удивлять, так как ЭЭГ является прямым коррелятом функции мозга, а мозг — это сложная система. До сих пор ЭЭГ была наиболее используемым сигналом для клинического мониторинга функции мозга. Он предлагает ощутимые перспективы в качестве средства для характеристики значительных отклонений от «естественного» здорового старения, до обнаруженного при болезни Альцгеймера и других деменциях. Начиная с 1970-х годов, сначала с внедрением технологий структурной визуализации, таких как компьютерная томография (КТ) и магнитнорезонансная томография (МРТ), а затем с развитием региональных метаболически-перфузионных методов, таких как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионно-компьютерная томография (СПЭКТ) и возможность картирования потребления кислорода и регионарного кровотока в конкретных нервных точках с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), ЭЭГ была вытеснена в основных из клинических исследованиях. Эти новые методы дают неинвазивные представления об анатомии мозга in vivo со значительным разрешением, что способствовало их клинической и, следовательно, экономической полезности. Однако эти методы функциональной визуализации мозга, несмотря на их высокое пространственное разрешение для анатомических деталей, относительно ограничены во временном разрешении при измерении функциональной активации мозга (от секунд до минут). Таким образом, эти более поздние методы нейровизуализации не могут различать активацию различных ретрансляторов внутри распределенной сети ни последовательно, ни параллельно.

На протяжении многих лет в измерениях ЭЭГ были внесены некоторые усовершенствования, поскольку нейроэлектрические сигналы могут отслеживать обработку информации с точностью до миллисекунды. Поэтому, даже если на ЭЭГ сказывается проблема низкого пространственного разрешения по сравнению с другими методами (например, фМРТ и ПЭТ), ее высокое временное разрешение позволяет выделить механизм временной синхронизации кортикальных пирамидных нейронов. По сравнению с фМРТ и ПЭТ, преимуществом использования ЭЭГ является возможность оценки физиологических механизмов кортикальной нейронной синхронизации на основе возникающего в головном мозге признака: мозговых колебаний.

Медицинское периферийное облако 5G открывает доступ к внедрению средств управления большими данными в здравоохранении. Прикладные медицинские системы в периферийном облаке способны оперативно соединяться друг с другом, что позволяет осуществлять гибкие операции вычислений, хранения и управления находящимися в них данными.

Гранично-облачная платформа 5G также сокращает расходы на информатизацию медицинских сервисов посредством централизованного облачного развертывания разнообразных прикладных систем. Открытая архитектура периферийного облака, располагающая широким спектром стандартных интерфейсов, предоставляет медицинским организациям и другим медицинским учреждениям интегрированные смарт-решения, создавая тем самым интеллектуальную экосистему прикладных технологических сервисов для здравоохранения.

Исследование [21], «Ранняя диагностика когнитивных нарушений» посвящено актуальной задаче современной медицины — раннему распознаванию когнитивных нарушений. Рассматриваются подходы к диагностике, обсуждаются вопросы патогенеза и систематики когнитивных нарушений, психометрические и патопсихологические методики оценки когнитивных расстройств, подходы к комплексному психофармакологическому лечению и профилактике когнитивных расстройств. Результаты ориентируют врача на использование мультидисциплинарного подхода к пониманию проблемы нейродегенераций и формированию научно-обоснованных алгоритмов ведения таких пациентов [21].

Взаимосвязь данных мониторинга биологического возраста человека с биологической средой (нерациональное питание, и дисбаланс питательных компонентов, потребление алкоголя и некачественной питьевой воды, нерегулярный сон и нарушение циркадианных биоритмов, различные инфекции, длительный гормональный дисбаланс, токсикомания, сигаретный дым, выхлопные газы, загрязнение атмосферы), а также с психологической (климат в семье, на работе, наличие/отсутствие друзей и т.д.) и с электромагнитной (компьютер, мобильный телефон, СВЧ-печь, телевизор и другая бытовая техника, проходящая рядом с домом высоковольтная линия электропередачи и т.д.) позволяют с помощью программ «Активное долголетие» и «Генетика и эпигенетика» управлять здоровым старением мозга H. sapiens [22].

В связи с этим оценка продолжительности жизни человека на основе медикосоциального и биофизико-математического подхода во взаимосвязи с генетической, математической и биофизической оценками (биопоказатели и биомаркеры) влияния фактора случайного мутагенеза как на геном человека в процессе жизнедеятельности, так и на популяцию в целом, позволяет прогнозировать уровень отклонения частоты аллеля от нормы, который свидетельствует о медико-демографической стабильности в регионе [22].

4П и 5П медицина: векторные платформы когнитивного здоровья человека

XXI век — начало развития новой медицины, предполагающей более эффективные профилактические программы для улучшения состояния организма и варианты лечения заболеваний. Совсем недавно здравоохранение пришло к модели 5П медицины, которая базируется на таких принципах как предикция, превентивность, персонализация, партисипативность и прецизионность. Новая модель предлагает уже не общие оздоровительные рекомендации, а целую стратегию сохранения здоровья конкретного человека. Эти технологии смогут повлиять на качество и продолжительность жизни.

Мир постоянно меняется, причем не всегда в лучшую сторону. Ухудшается экологическая обстановка, появляются новые заболевания, растет количество стрессовых факторов и т. д. Но медицина не стоит на месте. В конце XX века появилась ее новая парадигма — 4П-модель, основанная на таких принципах, как предикция, превентивность, персонализация и партисипативность (Рисунок 9). В отличие от классической медицины, 4П учитывает предрасположенности человека к тем или иным болезням и предупреждает их.

Предикция (предсказательность) — обеспечивается генетическими исследованиями. Так выявляются маркеры тех заболеваний, которые могут развиться у человека благодаря наследственности.

Превентивность (профилактика) — не просто здоровый образ жизни, в целом подходящий каждому, а настоящий набор средств, для предупреждения заболеваний с учетом генетических особенностей человека.

П4-медицина - новая концепция здравоохранения «Медицина - 2020»

П4 медицина \—

От описательной науки «информационной

Предсказательная

Профилактическая

Персонализированная

При участии пациента

4 «столпа» медицины П4

-Медицина - информационная наука^еномака, протеомика, эпигеномика, транскриптомика...)

-

- Новейшие технологии - основа медицины

-

-Системный подход к болезниДдечению

-Современный аналитический инструментарий

■■ (компьютерная/математическая обработка

■да иных)___________________________________

Высокий экономический эффект

(Значительное снижение расходов на лечение)

Рисунок 9. Переход к новой модели и концепции 4П медицины [22].

Персонализация — уникальное лечение, которое полностью подстраивается под человека и его болезни. В данный момент активно развивается понимание того, что одинаковые заболевания оказывают на людей совершенно разное влияние в зависимости от особенностей их здоровья и наследственности, а значит и подход к лечению должен быть индивидуальным для каждого.

Партисипативность (вовлеченность) — принцип, при котором человек является активным участником процесса — он информирован, обучен и может принять ответственность за собственное здоровье.

Уже эти четыре принципа вывели медицину на совершенно новый уровень. Однако прямо сейчас происходит трансформация 4П в 5П-медицину (Рисунок 10). Новый подход — прецизионность (точность) — основан на глубоком понимании природы заболеваний и использует новейшие достижения в диагностике. Этот принцип объединяет опыт классической медицины и современные технологии.

Современные многочисленные исследования определили разницу между стандартным медицинским лечением и подходами 5П. К одной тысяче пациентов специалисты применили классические методы, а к другой тысяче — новые. Эффективность лечения у первой половины людей была лишь 30%, в то время как у второй она составила до 70%. Таким образом, уже сегодня благодаря 5П-модели результативность можно повысить на 40%!

«Wil

20%'

50%

20%

МЕДИЦИНА 4П

Персонализация

Факторы, от которых зависит здоровье человека

5 Генетика

Экология

'по данным ВОЗ развития заболеваний.

Профилактика

Влияние на причины появления тех или иных заболеваний

Индивидуальные решения для каждого отдельного пациента

Мониторинг состояния человека в целях предотвращения болезней личное участие Пациента

Непосредственное участие пациента в процессе здорового образа жизни

КУРАТИВНАЯ

Диагностика и лечение уже имеющихся заболеваний влияет лишь на 10% состояния здоровья человека.

Предсказание

("превентивная

. Медицина, основанная на предотвращении

I Образ жизни I Медицина

Рисунок 10. Персонализация и трансформация 4П в 5П медицину.

Важным прорывом в начале XXI века было завершение проекта «Геном человека» и развитие на его фоне генетических технологий, таких как, например, секвенирование и микробиочипы, помогающие в постановке точного диагноза.

Сегодня активно развиваются геномная медицина, в которой ученые изучают особенности генотипа конкретного пациента, и постгеномная медицина, оценивающая функционирование генома человека в конкретных условиях его жизни. Такие методики позволят улучшить качество диагностики и прогнозирования болезней. Массовый анализ персональных геномов и поиск в них измененных генов поможет специалистам понять механизм наследования заболеваний. Опираясь на «генетический паспорт» пациента, врач сможет сформировать для него индивидуальный набор лекарств.

Различные генетические тестирования приведут к совершенно новым подходам к исследованию патогенеза человеческих болезней и способы их передачи от поколения к поколению. На сегодняшний день уже есть ряд новаторских исследовательских проектов в сфере геномной и постгеномной медицины, направленных на диагностику и лечение таких болезней, как ревматоидный артрит, сахарный диабет и некоторые другие.

Последовательности ДНК могут сказаться на эффективности лечения от того или иного заболевания. Изучением влияния генов на лекарства изучает фармакогеномика. Специалисты уже проводят генетические тесты на выявление отторжения, аллергических реакций, побочных эффектов. Так они определяют, какое лекарство безопасно, а кому нужно подбирать иной способ лечения.

Диагностика будущего: искусственный интеллект и цифровые технологии.

Основой лечения всегда является постановка правильного диагноза, поэтому многие медицинские исследования посвящены разработке новых технологий, направленных на мониторинг физического состояния человека. Здесь на помощь может прийти искусственный интеллект, имеющий в своем арсенале доступ к широкой базе историй болезней и другой упорядоченной информации. С помощью машинной обработки алгоритмов он определит задачу, просканирует нужную литературу, сопоставит множество факторов, проведет аналогии и предложит план лечения. Более того, он обеспечит индивидуализированный подход, так как примет во внимание сведения о генетических особенностях больного.

«Умные» машины смогут стать полезными инструментами в медицине. Уже разрабатываются и внедряются такие компьютерные программы, как IBM Watson, специализирующаяся на лечении рака, IBM Medical Sieve, занимающаяся обработкой и анализом данных о болезнях, NeuroLex.co, диагностирующая психические расстройства, и другие. Сегодня искусственный интеллект уже научили предсказывать сердечный приступ с точностью в 85%, определять патологии по снимкам грудной клетки и распознавать рак легких. Возможности врача по хранению, анализу и применению информации сильно проигрывают компьютерным технологиям.

Таким образом, в новой 5П-медицине здоровье человека становится личным результатом, следствием работы со своим организмом, правильной и своевременной диагностики и профилактических мероприятий. Новая 5П – медицина основана, на глубоком индивидуализированном подходе к пациенту и стремлении профилактировать заболевания.

Выводы

Функционирование интегрированных нейронных систем путем интеграции и анализа динамической гибридной мультимодальной нейронной информации ЭЭГ и фМРТ, в сочетании с нейропсихологическим тестированием, позволит клиническому врачу гериатру управлять здоровым старением H. sapiens .

Современная трансформация 4П в 5П-медицину – это новый подход — прецизионность (точность) — основан на глубоком понимании природы заболеваний и использует новейшие достижения в диагностике, и объединяет опыт классической медицины и современные технологии.

Модель 5П-Медицины совместно с новейшими достижениями в медицине — важный шаг в улучшении состояния организма и продлении жизни не только у человека, но и у человечества в целом.

5П Медицина и 5G технологии нейрокоммуникаций — новый уровень нейросетевого взаимодействия гиппокампа и когнитивного здоровья человека.

Мозг H. sapiens 21 века объединяет внутреннюю и внешнюю многоуровневую информацию в единый алгоритм структурирования, маршрутизации, хранения, а также извлечения информации в настоящем и будущем периоде времени.

Список литературы Генетика и эпигенетика болезни Альцгеймера: новые когнитивные технологии и нейрокоммуникации

- Романчук П. И. Возраст и микробиота: эпигенетическая и диетическая защита, эндотелиальная и сосудистая реабилитация, новая управляемая здоровая биомикробиота // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 67-110. DOI: 10.33619/2414-2948/51/07

- Волобуев А. Н., Пятин В. Ф., Романчук Н. П., Булгакова С. В., Давыдкин И. Л. Когнитивная дисфункция при перевозбуждении структур головного мозга // ВРАЧ. 2018. T. 29. №9. С. 17-20. DOI: 10.29296/25877305-2018-09-04

- Волобуев А. Н., Давыдкин И. Л., Пятин В. Ф., Романчук Н. П. Проблема "Информационного голода" в пери- и постперинатальном периоде // ВРАЧ. 2018. T. 29. №8. С. 35-36. DOI: 10.29296/25877305-2018-08-08

- Волобуев А. Н., Романчук П. И., Романчук Н. П., Давыдкин И. Л., Булгакова С. В. Нарушение памяти при болезни Альцгеймера // ВРАЧ. 2019. T. 30. №6. С. 10-13. DOI: 10.29296/25877305-2019-06-02

- Романчук П. И., Волобуев А. Н. Современные инструменты и методики эпигенетической защиты здорового старения и долголетия Homo sapiens // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №1. С. 43-70. DOI: 10.33619/2414-2948/50/06