Генезис рязано-окских крестовидных фибул. Типологические и технологические аспекты

Автор: Ахмедов И.Р., Биркина Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается генезис рязанских крестовидных фибул второй половины IV - VII в. Основой для них были привозные щитковые и Т-образные фибулы. Выделены пять ранних серий крестовидных фибул. Серия 0 представлена фибулами, по пропорциям максимально близким щитковым фибулам. На основе этой серии складываются серии 1-3, различающиеся оформлением деталей. Развитие внутри серий характеризуется общими тенденциями, которые способствовали выработке стандарта, представленного в фибулах серии 4. Анализ технологии показал, что все фибулы выполнены литьем по восковой модели. Выявлены отдельные элементы, общие для одной из фибул серии 0 и двупластинчатых фибул 1 подгруппы. Обнаружена специфическая местная черта - технологический валик, позволявший мастеру правильно расположить детали на восковой модели и создававший дополнительное ребро жесткости. Отмечены и следы ковки, использовавшейся при формовке приемников и ножек фибул

Среднее поочье, рязанские финны, эпохи римских влияний и великого переселения народов, фибулы, генезис, систематизация, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/143180606

IDR: 143180606 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.53-69

Текст научной статьи Генезис рязано-окских крестовидных фибул. Типологические и технологические аспекты

-

1 Классификационная часть работы выполнена И. Р. Ахмедовым, технологическая Н. А. Биркиной.

исследование «черняховских» находок было предпринято О. В. Петраускасом и Е. В. Синицей. Ими выделена группа щитковых фибул, включающая тип 1 с округлыми формами щитка и тип 2 с щитками «угловатых» форм; установлена относительная хронология фибул в рамках периодов С3–D1, на протяжении которых прослежена тенденция к увеличению размеров фибул ( Петраускас, Синица , 2010. С. 114–125).

О. Альмгрен, вслед за которым эти фибулы часто соотносят с типом «Аль-мгрен, группа VI, 188», считал, что часть фибул этой группы подражают провинциальным римским фибулами ( Almgren , 1923. S. 89, 129. Taf. VIII: 188 ). Это подтверждено Э. Мейером в фундаментальном исследовании европейских находок, в котором он выделил шесть серий, датированных IV – началом V в. ( Meyer , 1960). Сейчас количество этих фибул значительно увеличилось, а география их распространения охватывает территории от римского лимеса до Южной Скандинавии и Восточной Пруссии ( Koch , 1985. S. 492–504; Schulze-Dörrlamm , 1986; Voß , 1998. S. 271–282; Bemmann , 2008. S. 21–38; Кулаков , 2014. Рис. 46: 1–7 ; 47: 2 , 4 ; 48: 7 ; 49: 1 ; Cieśliński, Rau , 2019. S. 47–55). Известны они и в Поочье ( Ахмедов , 2007. Рис. 11: 2 ; Воронцов , 2021. Рис. 5: 4 ; 6: 1, 3 ; Гавритухин , 2015. С. 81. Рис. 3: 3 ).

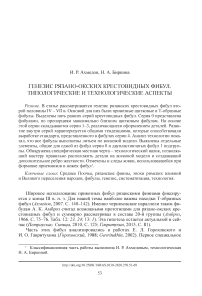

Небольшие экземпляры длиной 5,3–5,5 см представлены Т-образной фибулой (Bügelknopffibel) из Белевского района Тульской области (рис. 1: 1 ) и щитковой фибулой из м-ка Борок 2 (рис. 1: 2 ). Фрагмент подобной небольшой фибулы найден в Велегоже (рис. 1: 3 ). Другие находки крупнее: 6,9–7,5 см (Кошибеево, раскопки В. Н. Глазова (рис. 1: 4 ); Говоренки, п. 11 (рис. 1: 5 ); Борок 2 (находка 1990 г.) (рис. 1: 6 ).

У фибул из Белевского района (рис. 1: 1 ) и Борка 2 (рис. 1: 2 ) массивные высокие спинки, фасетированные ножки. Ножка фибулы из Велегожа (рис. 1: 3 ) трапециевидная, двускатная, как у некоторых щитковых фибул типа 1 варианта 3 и типа 2 варианта 1 ( Петраускас, Синица , 2010. Рис. 1: 12 ; 2: 14 ). Приемники у всех небольших фибул закрытые. Находка из Белевского района близка фибулам серии IV варианта 3, по Э. Мейеру, или «типа Leutkirch» ( Meyer , 1960. S. 230–231. Abb. 42; 52: 1 ; Voß , 1998. S. 271–276. Abb. 2: 1, 3 ). Фибула из Борка 2 напоминает небольшие экземпляры застежек типа «Peukendorf», близка ей и щитковая фибула типа 2 варианта 1 из Чигиринского уезда ( Bemmann , 2008. S. 25–26. Abb. 3; Петраускас, Синица , 2010. С. 119–121. Рис. 2: 13 ).

Рис. 1 (с. 54). Инокультурные фибул в Поочье и крестовидные фибулы серии 0

1–12 – инокультурные фибулы; 13–17 – фибулы серии 0

1 – Белевский р-н; 2, 6, 12 – м-к Борок 2; 3 – Велегож; 4 – п. 11 Кошибеево, раскопки В. Н. Глазова; 5 – Говоренки; 7 – п. 29 Кошибеево, раскопки А. А. Спицына; 8 – м-к Ундрих; 9 – м-к Заречье; 10 – п. 75 Кошибеево, раскопки А. А. Спицына; 11 – п. 131 Никитино, раскопки И. Р. Ахмедова; 13 – Поганое озеро; 14 – п. 41 Кузьминский м-к; 15 – Углич; 16 – Калужская обл.; 17 – Бежецкий р-н

1–3, 7 – бронза; 4, 5, 8–10, 12–17 – бронза, железо; 11 – серебро, железо

-

2 , 4, 6, 9, 11, 14 – рисунок с оригинала; 15 – прорисовка по фото С. В. Томсинского; 1, 3, 5 – по: Воронцов , 2021; 7, 8, 12 – по: Gavritukhin , 2002; 10 – по: Спицын , 1901; 13 – фото Н. А. Макарова; 16, 17 – фото А. П. Гаврилова

Крупные экземпляры из п. 11 Кошибеево (рис. 1: 4 ) и Говоренок (рис. 1: 5 ) можно считать непосредственными прототипами рязано-окских крестовидных фибул. Верхние щитки прямоугольные, спинки треугольного сечения с площадками. У фибулы из Кошибеево кнопка изготовлена отдельно из другого металла и закреплена на выступе корпуса, как у «черняховских» щитковых фибул (тип 1, варианты 1 и 3; тип 2 вариант 1). Близкой по форме кнопкой снабжена фибула из Рипнева ( Петраускас, Синица , 2010. Рис. 1: 1–3 , 8, 9 , 11, 13, 14 ; 2: 3 , 4 , 7 , 14 ). На ножке видны следы орнамента «тремоло». У фибулы из Говоренок нижняя площадка оформлена в виде уступов в плоскости граней спинки, ножки трапециевидные, двускатные; приемник закрытый. Совокупность признаков позволяет предположить, что эти застежки могут быть местными версиями щитковых фибул, ставшими отправной точкой для формирования рязано-окских фибул.

Фибула в п. 11 Кошибеево найдена вместе с маленькой фибулой с подвязным приемником (2 подгруппа серия 1 вариант 2, по А. К. Амброзу, или вариант 2а, по Е. Л. Гороховскому) и проволочной гривной с замком со скользящей петлей, что позволяет установить хронологический репер для щитковых фибул в По-очье в рамках периода 2С рязано-окских древностей (вторая – третья четверть IV в.) ( Ахмедов , 2007. С. 142–143. Рис. 11).

Особняком стоит фибула из Борка 2 (рис. 1: 6 ), с вертикальным щитком с напускной биконической «кнопкой» с длинным основанием. Аналоги этой фибуле пока не найдены, но можно отметить, что она производит впечатление «промежуточного» типа между фибулами типа «Leutkirch» и более позднего типа «Ulm» ( Voß , 1998. Abb. 2: 5, 6 ; Schulze-Dörrlamm , 1986. S. 628–629, 670. Abb. 40).

Следует учесть и небольшую фибулу с сегментовидным щитком с небольшой округлой кнопкой и ромбовидной ножкой, найденную с «воинской» двучленной фибулой в п. 29 Кошибеево (раскопки А. А. Спицына) (рис. 1: 7 ). Ее И. О. Гав-ритухин рассматривал среди прототипов двупластинчатых фибул круга «Ко-саново», бытовавших в рамках горизонта «Ганцков–Косаново» (около 310– 350 гг. н. э.) ( Спицын , 1901. С. 60. Табл. IX: 3, 12 ; Gavritukhin , 2002. P. 115–117, 135. Fig. 1: 24 ). Близкие фибулы, в частности находку из Луцка (тип 1, вариант 3 щитковых фибул), относят к финалу периода С3, фибулы из Хренников и Дермани датируют более широко – периодами С3 – D1 ( Петраускас, Синица , 2010. С. 119. Рис. 1: 14 ; 6: 3 ; Милашевский и др. , 2018. С. 165–166. Рис. 4: 5, 6 , 10 ). Таким образом, п. 29 Кошибеево можно отнести к середине – третьей четверти IV в.

Наиболее близки щитковым фибулам застежки серии 0 (рис. 1: 13–17 ). Эту серию составляют наиболее ранние крестовидные фибулы, появляющиеся, судя по комплексу п. 41 Кузьминского могильника (рис. 1: 14 ), в начале периода 3А, на рубеже третьей и четвертой четверти IV в. ( Ахмедов , 2007. С. 144. Рис. 16). Их объединяют размеры и пропорции. Они крупнее щитковых (7,7–9 см). Длина спинок составляет около половины от общей длины (коэффициент 2–2,6), спинки близки по длине ножкам (0,91–1,357), приемники длинные (соотношение к длине ножки 1,13–1,79; в одном случае чуть менее половины длины ножки (2,12).

Эти фибулы различаются между собой деталями: гладкий верхний щиток (Поганое озеро – рис. 1: 13); п. 41 Кузьминский м-к – рис. 1: 14) или с центральным выступом на щитке (Углич – рис. 1: 15; Калужская – рис. 1: 16, Бежецкий р-н – рис. 1: 17). У них биконические кнопки и наконечники, в одном случае ово-идные с валиками у основания, на одном из них прослеживается технологический разрыв (рис. 4: 2), подобный тем, которые известны на щитковой фибуле из Романовки (тип 2 вариант 1, по О. В. Петраускасу и Е. В. Синице), а также на двупластинчатых фибулах (Петраускас, Синица, 2010. Рис. 2: 4; Gavritukhin, 2002. Fig. 1: 9; 6: 5, 6; 7: 31; 9: 15; 11: 4; 15: 22). У фибул этой серии спинки с площадками, ножки ромбические, в одном случае трапециевидная, плоские или двускатные.

Дальнейшее развитие демонстрируют серии 1–3.

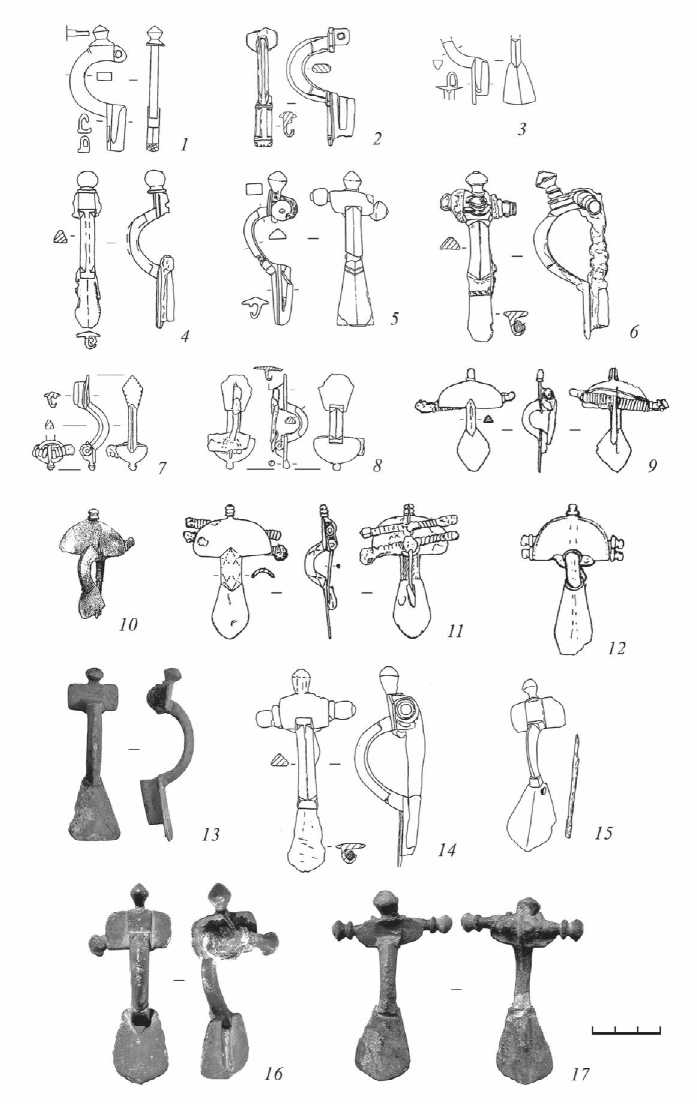

Серия 1. Общая длина фибул 7,9–8,5 см и 9,6–9,7 см. Длина элементов: длина спинки чуть менее половины общей длины (коэффициент 2,33–2,7), длина спинки близка длине ножки (0,937–1,13), приемники длинные (1,07–1,23) (рис. 2: 1–4 ).

У этих фибул верхние площадки гладкие, в одном случае с выступом; наконечники осей биконические, близкие наконечникам щитковой фибулы из Гово-ренок и фибулы серии 0 из Калужской области. Схожие наконечники известны на щитковой фибуле типа 2 варианта 1 из Чигиринского уезда ( Петраускас, Синица , 2010. Рис. 2: 13 ). Спинки фибул с прямоугольными площадками. Ножки ромбические, лишь у фибулы из п. 21 Шатрищенского могильника (рис. 2: 1 ) трапециевидная ножка как у щитковой фибулы из Говоренок и фибулы серии 0 из находки у Поганого озера. У нее закрытый приемник, как у щитковых фибул из Борка 2, Говоренок, Велегожа, что позволяет считать ее наиболее ранней в серии 1.

В серию 2 объединены фибулы с гранеными кнопками и наконечниками, длиной 5,4, 7,1–7,7, 8,5, 9,7 см. Верхние площадки с центральным выступом, спинки с прямоугольными площадками, ножки ромбические, в одном случае трапециевидная (рис. 2: 5–10 ).

К ранним в серии относятся фибулы длиной 7,1–7,7 см (Борок 2 – рис. 2: 5 ; Ерхинка – рис. 2: 6 ; п. 55, мыс 1, м-к Кораблино – рис. 2: 9 ). Длина спинок менее половины общей длины (коэффициент 2,29–2,51), длина спинки близка длине ножки (0,96–1,07), приемники длинные (1,2–1,65). Головные кнопки у фибул из Борка (рис. 2: 5 ) и Ерхинки (рис. 2: 6 ) мелкие, как у фибулы серии 0 из Калужской области (рис. 1: 16 ). Наконечники без валиков, с длинными втулками, что сближает их с щитковой фибулой из Говоренок, фибулой серии 0 из Калужской области и фибулами серии 1.

Более крупные фибулы этой серии отличаются пропорциями и некоторыми деталями. У фибулы из п. 2 Шатрищенского могильника (рис. 2: 7 ) длиной 8,5 см, спинка короткая (коэффициент 2,74), спинка короче ножки, длина приемника чуть менее половины длины ножки (2,18). Бусины-головки граненые с валиками у основания. Наиболее поздняя в серии фибула из п. 28 могильника Курман (рис. 2: 10 ) длиной 9,8 см, спинка короче длины ножки (0,88), длина приемника чуть больше длины ножки (1,826), наконечники с остатками огранки на валиках у основания. Особняком стоит маленькая фибула из п. 703 Шокшинского м-ка (рис. 2: 8 ). Пропорции близки фибулам из Шатрищенского м-ка и м-ка Курман – длина спинки менее половины общей длины (коэффициент 2,73), спинка короче

ножки (0,86), длина приемника чуть менее половины длины ножки (2,2). Возможно, это локальный вариант, подобный мелким дериватам рязано-окских крестовидных фибул, известных на сопредельных Поочью территориях ( Ахмедов , 2012. С. 109–112. Рис. 2: 1 ; 3: 4–6 ).

На нескольких фибулах сохранился орнамент «тремоло» (рис. 2: 7–10 ).

В Поочье и в черряховском ареале щитковые фибулы с гранеными кнопками и наконечниками пока не найдены. Но они хорошо известны в европейском Барбарикуме (типы «Frankfurt-Praunheim», «Opin», «Nemerow» и др.) ( Cieśliński, Rau , 2019. S. 47–55; Кулаков , 2014. С. 43–45. Рис. 47: 3 , 4 ; 49: 1 ; 52: 7 ).

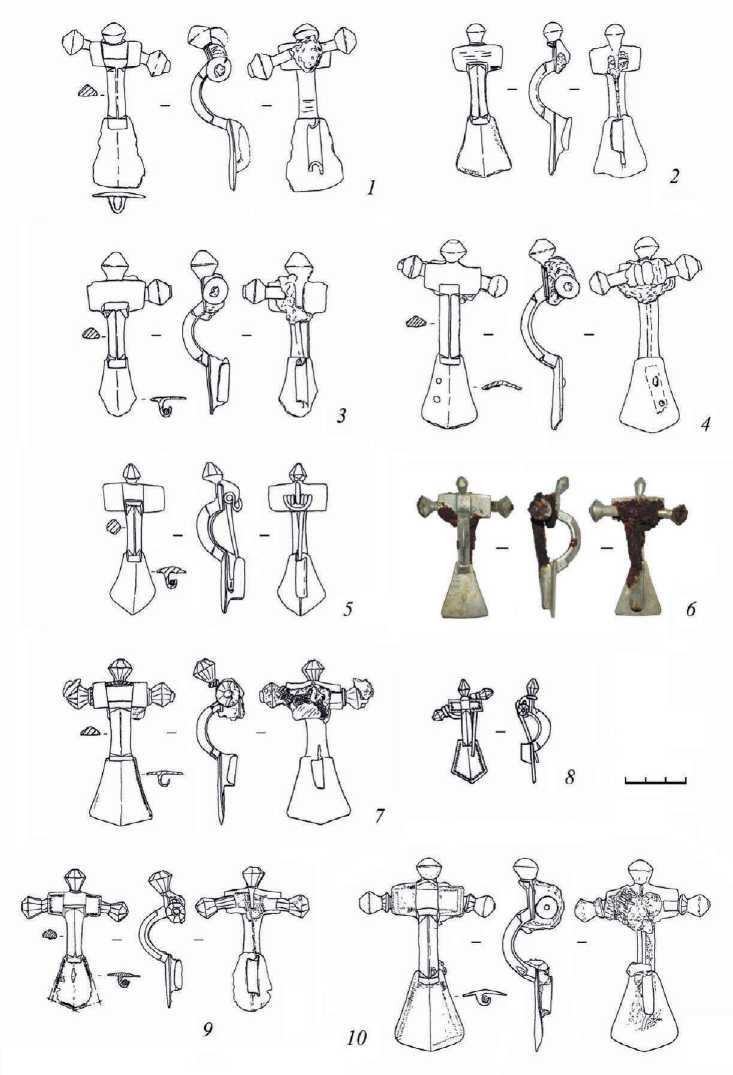

Отличительной особенностью фибул серии 3 (рис. 3: 1–7 ) является отсутствие площадки на месте соединения спинки и ножки. По общей длине выделяются три диапазона – 5,8, 7,8, 8,4–9,5 см. Наиболее типологически ранней является фибула из п. 485 Младшего Ахмыловского м-ка (рис. 3: 3 ), длиной 8,4 см. Спинка у этой фибулы чуть меньше половины общей длины (коэффициент 2,277), спинка длиннее ножки (соотношение 1,125), приемник длинный (1,5). Верхняя кнопка и наконечники осей – биконические, без валиков у основания, как у фибул серии 1 и ранних экземпляров серии 2. На спинке в месте перехода к ножке параллельные черточки. Ей близка по пропорциям фибула из Брыкиной горы, в меньшей степени фибула из п. 91 Борковского м-ка (рис. 3: 1, 2 ), их длина 7,8 см. Длина узкой спинки чуть менее половины общей длины (2,4–2,7), длина спинки близка длине ножки (0,9–1), приемники короткие, чуть менее половины длины ножки (2,13–2,38). У этих фибул мелкие головные кнопки. У фибулы из п. 91 Борковского м-ка наконечники осей с валиками. Наиболее поздние в серии 3 массивные фибулы из п. 11 Кораблино, п. 31 Старого Кадома, п. 513 Борок 2 (рис. 3: 4–6 ). Также к этой серии можно отнести фибулу из п. 14 могильника Никитино ( Воронина , 2005. С. 30. Рис. 20: 8 ), которая не приведена на рисунке. Их длина в диапазоне 8,9–9,5 см, длина спинок от менее чем 1/2 общей длины, до 1/3 (2,58–2,96), широкие спинки короче ножек (0,775–0,94), приемники короткие (2,4–2,53). У фибулы из п. 31 Старого Кадома (рис. 3: 5 ) кнопка и наконечники с валиками у основания, подграненные, как у фибул серии 2. У фибулы из п. 513 м-ка Борок 2 (рис. 3: 6 ) небольшие прямоугольные уступы в месте соединения спинки и ножки, как на щитковой фибуле из Говоренок (рис. 1: 5 ).

Особняком стоит небольшая фибула из Хотяжей (рис. 3: 7 ) длиной 5,8 см, по пропорциям и деталям близкая фибуле из п. 513 м-ка Борок 2, возможно, являющаяся локальным вариантом.

Рис. 2 (с. 58). Рязано-окские крестовидные фибулы серий 1–2

1–4 – серия 1; 5–10 – серия 2

1 – п. 21 Шатрищенский м-к; 2 – п. 55 Шатрищенский м-к, раскопки Т. А. Кравченко; 3 – м-к у пос. Прибрежный; 4 – п. 7 Борковской м-к, раскопки В. Зубкова; 5 – м-к Борок 2; 6 – Ерхинка; 7 – п. 2 Шатрищенский м-к, раскопки И. Р. Ахмедова; 8 – п. 703 Шокшинский м-к; 9 – п. 55, м-к Кораблино, мыс 1; 10 – п. 28 м-к Курман

1–4, 7–9 – бронза, железо; 5 – бронза; 6, 10 – серебро, железо

1–5, 7, 9, 10 – рисунок с оригинала; 6 – фото А. П. Гаврилова; 8 – рисунок В. Н. Шитова с дополнениями

Рис. 3. Рязано-окские крестовидные фибулы серий 3–4

1–6 – серия 3; 7 – локальный вариант серии 3; 8, 9 – серия 4

-

1 – Брыкина гора; 2 – п. 91 Борковской м-к; 3 – п. 485 Младший Ахмыловский м-к; 4 – п. 11, м-к Кораблино, мыс 1; 5 – п. 31 Старо-Кадомский м-к; 6 – п. 513 м-к Борок 2; 7 – Хотяжи; 8 – п. 84 м-к Заречье; 9 – п. 218 м-к Заречье

1–3 – бронза; 4–9 – бронза, железо

-

1, 4–6, 8 – рисунок с оригинала; 2 – рисунок А. К. Амброза; 3 – по: Никитина , 1999; 7 – рисунок по: Ахмедов , 2012; 9 – рисунок И. В. Белоцерковской

В серию 4 «переходную» объединены наиболее крупные из ранних фибул, обладающих набором признаков, характерных для «классических» крестовидных фибул.

Общая длина 9,2–10,5 см, длина спинки по отношению к общей длине около 1/3, соотношение длины спинки к длине ножки в диапазоне от 0,928 до 0,727, соотношения длины приемника к длине ножки группируются в трех диапазонах – более 1/2 (1,68–1,77), около 1/2 и чуть менее (2,05–2,538), в одном случае почти 1/3 (2,9). Они делятся на два типа по длине приемника.

Тип 4А – длинный приемник – клад из Орловской области (Фонды музея-заповедника «Куликово поле»); п. 84, м-к Заречье (рис. 3: 8 ); Петровское.

Тип 4Б, – укороченный приемник – п. 218 м-к Заречье (рис. 3: 9 ); погребение 1995 г. в Шилово.

У фибулы из п. 218 м-к Заречье уникальная для Поочья грибовидная форма кнопки и наконечников (рис. 3: 9 ; 5: 7 ), подобные известны на щитковой фибуле типа 2 варианта 1 из Орловца ( Петраускас, Синица , 2010. Рис. 2: 14 ).

На обратной стороне спинок некоторых фибул всех ранних серий прослеживаются рельефные валики, проходящие от держателя механизма до приемника. В одном случае сохранился только остаток такого валика (рис. 1: 16 , 17 ; 2: 2–4 , 7 , 9 ; 3: 1 , 4, 5 , 8 ). В двух других случаях валик продолжается и на ножке (Борок 2, серия 2 и п. 218, м-к Заречье, серия 4) (рис. 2: 5 ; 5: 7, 8 ).

Технологические наблюдения

В ходе трасологического исследования были изучены 15 фибул из фонда Государственного исторического музея, относящиеся к разным сериям и типам, представленным выше. Также для сравнения была проанализирована черняховская двупластинчатая фибула из могильника Одая2. Не все фибулы имеют хорошую сохранность поэтому не всегда есть возможность проследить и реконструировать технологические процессы.

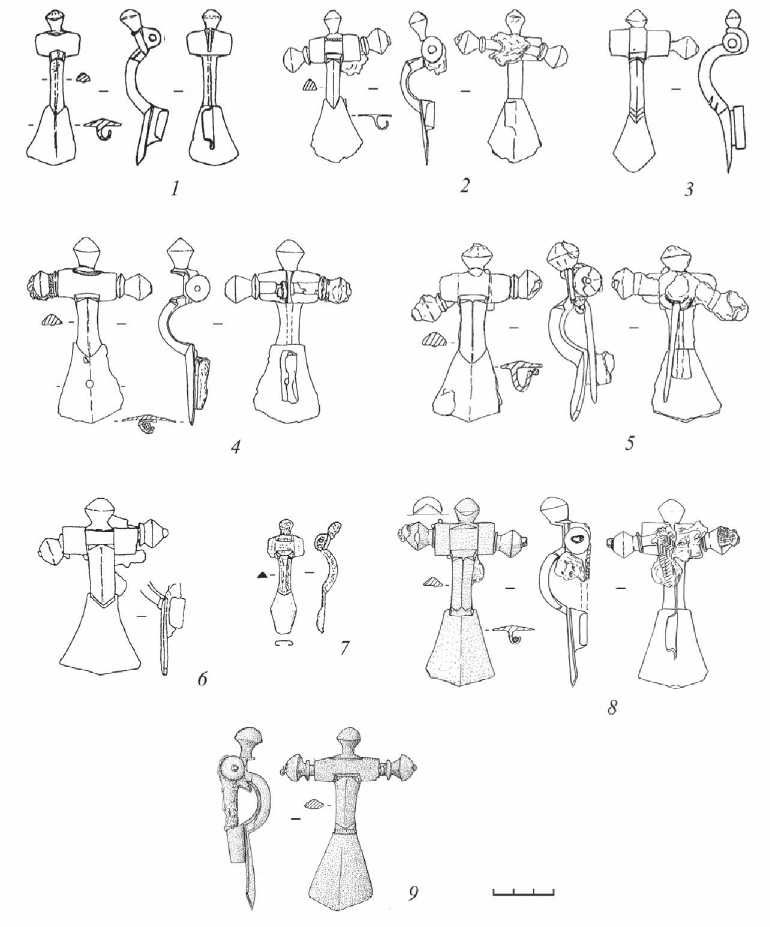

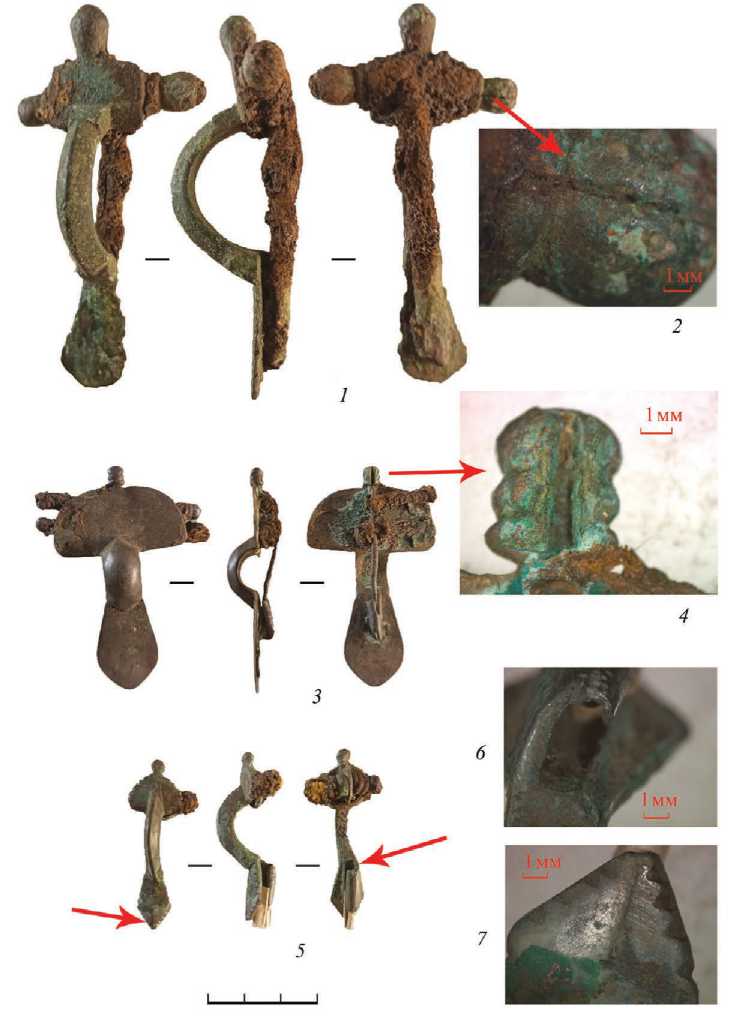

Щитковая фибула из п. 29 м-ка Кошибеево выполнена литьем по восковой модели без применения ковки, декор сформирован на восковой модели. Игло-приемник и ушко пружины немного смещены относительно друг друга. Игло-приемник был сформирован в восковой модели и не дорабатывался ковкой. Об этом можно судить на основании присутствия желобка, проходящего внутри иглоприемника и имеющего небольшой бортик на ножке, что характерно для следов работы с воском (рис. 1: 7 ; 4: 6 ).

Для двупластинчатых фибул подгруппы 1 из п. 131 м-ка Никитино и случайной находки из Заречья можно отметить отсутствие технологических отличий с черняховской фибулой из могильника Одая. (рис. 1: 9 , 11 ; 4: 3, 4 ) Ножка сформирована ковкой после изготовления литой основы фибулы. Возможно, это связано с желанием ювелира уменьшить процент брака, так как изготовление

Рис. 4. Технологические особенности щитковых, двупластинчатых и крестовидных фибул серии 0 (фото Н. А. Биркина)

1 – п. 41 Кузьминского м-ка; 2 – стыковочный шов на фибуле из п. 41 Кузьминского м-ка; 3 – п. 131 Никитинского м-ка; 4 – стыковочный шов на «кнопке» фибулы из п. 131 Никитинского м-ка; 5 – п. 29 м-ка Кошибеево (раскопки А. А. Спицына); 6 – следы формирования иглоприемника фибулы из п. 29 м-ка Кошибеево (раскопки А. А. Спицына); 7 – следы напильника на ножке фибулы из п. 29 м-ка Кошибеево (раскопки А. А. Спицына)

тонкой литой пластины нередко приводит к непроливу. Кнопки, использованные для этих фибул, – напускные, изготовлены отдельно и смонтированы (зажаты) на литую основу спинки. На обратной стороне присутствует стыковочный шов.

Щитковая фибула из п. 11 м-ка Кошибеево имеет плохую сохранность, но, несмотря на это, можно реконструировать некоторые технологические особенности. Фибула выполнена литьем по восковой модели, определить, применялась ли после этого ковка, невозможно в связи с плохой сохранностью краев украшения. На ножке отмечено применение орнамента «тремоло». Изготовленная отдельно «кнопка» закреплена на штырь на корпусе. Ее сохранность и цвет резко отличаются от корпуса фибулы, что свидетельствует об ином составе металла3 (рис. 1: 4 ).

На всех указанных выше фибулах зафиксированы следы обработки напильником литой заготовки.

Фибула серии 0 из п. 41 Кузьминского м-ка выполнена литьем по восковой модели, ковка применялась для иглоприемника, сохранность ножки не позволяет проанализировать способ ее формирования. По этой же причине не зафиксировано следов работы напильником. На одном из наконечников оси механизма присутствует продольный технологический разрыв, подобный тем, что зафиксированы на кнопках двупластинчатых фибул. На втором наконечнике выявление особенностей конструкции невозможно из-за коррозии (рис. 1: 14 ; 5: 1, 2 ).

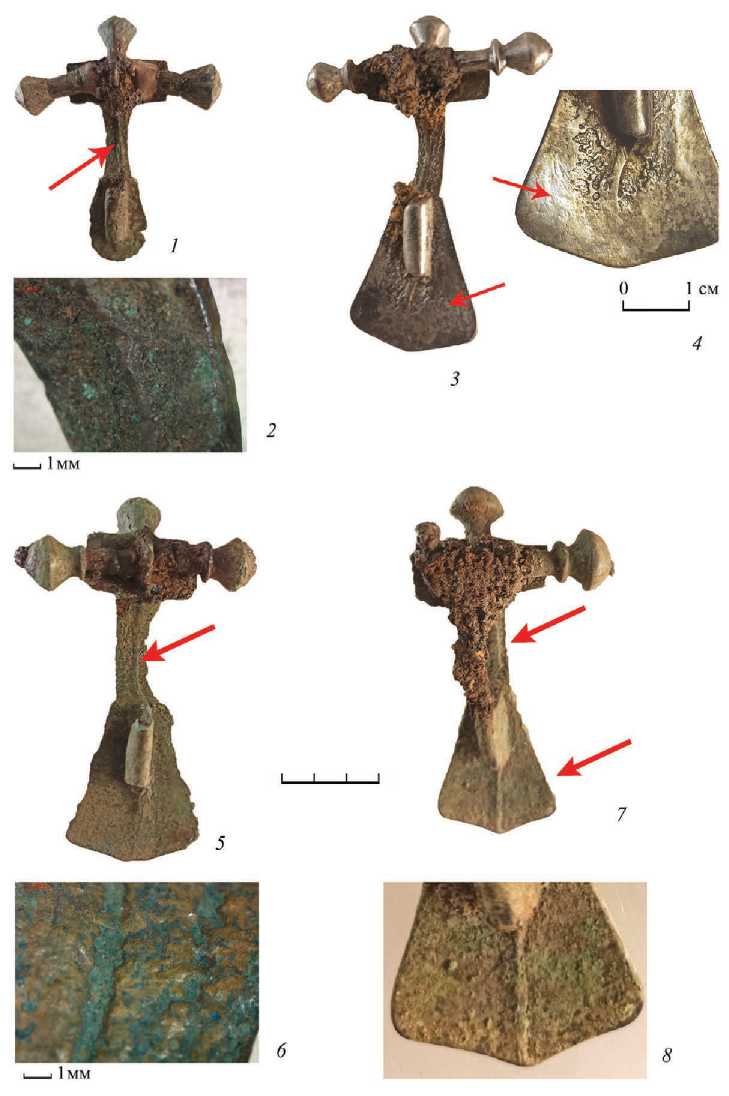

Фибулы серии 2 из п. 55, мыс 1, м-ка Кораблино, п. 28 м-ка Курман, п. 2 Шатрищенского м-ка (раскопки И. Р. Ахмедова) выполнены литьем по восковой модели, ковка применялась для формирования иглоприемника (рис. 2: 7, 9, 10 ; 5: 1, 3 ). Фибула из Курмана имеет четкие следы ковки на ножке (рис. 5: 4 ). Среди особенностей фибул серии 2 может быть отмечено использование гранения на «шишечках» (целиком или частично). Для застежки из п. 2 Шатрищенского м-ка можно говорить, что весь декор, в том числе и гранение, был выполнен на восковой модели, следов доработки формы напильником не зафиксировано. Продольные риски отмечаются только на ножке. Застежки из Кораблино и Кур-мана подвергались шлифовке, характерные следы которой видны на всех деталях, в том числе и на граненых «шишечках».

На этих фибулах с обратной стороны зафиксирован технологический валик – продольная линия, проходящая от иглоприемника по спинке наверх. На основании анализа фибул, имеющих такую особенность, можно предполагать, что этот валик необходим для размещения иглоприемника и петли пружинного механизма на одной оси, чтобы избежать излишнего напряжения на эти участки при эксплуатации изделия (рис. 5: 1–3 ). На фибуле из Шатрищенского м-ка такой валик не прослежен.

Фибулы серии 3 из п. 11 м-ка Кораблино и п. 91 Борковского м-ка выполнены литьем по восковой модели (рис. 3: 2, 4 ). Фибула из Борковского м-ка имеет очень плохую сохранность, что не позволяет проанализировать большинство технологических аспектов. На фибуле из п. 11 м-ка Кораблино слабо читается технологический валик на внутренней части спинки. Расположение приемника

смещено по отношению к петле пружинного аппарата, что, вероятно, послужило причиной его поломки из-за возникновения избыточного давления от иглы. Заметим также, что для этого украшения была применена постлитейная обработка с помощью напильника.

Фибулы серии 4 из п. 84 и п. 218 м-ка Заречье сделаны способом литья по восковой модели, иглоприемник сформирован при помощи ковки, использовалась ли ковка при формировании ножки, невозможно определить из-за плохой сохранности. Технологический валик на этих изделиях виден отчетливо (рис. 5: 5, 6 ). Заметим, что на фибуле из п. 218 виден еще один валик, проходящий от иг-лоприемника до края ножки, однако он не является продолжением прямой «петля пружинного аппарата – валик – иглоприемник». Возможно, это было ребро жесткости или часть литниковой системы (рис. 5: 7, 8 ).

Подводя некоторый итог нашим наблюдениям, можно считать, что гипотеза о формировании рязано-окских крестовидных фибул на основе привозных щитковых фибул подтверждается благодаря новым данным.

Направление развития шло в сторону увеличения размеров. Наличие отдельных мелких фибул в составе серий 2 и 3 свидетельствует о том, что образцами для них могли оказаться и небольшие щитковые фибулы.

Эволюция шла и в направлении изменения пропорций. Наиболее показательно уменьшение длины спинки по отношению к общей длине: у ранних образцов длина спинки составляет около 1/2 общей длины, далее уменьшается до 1/3 у поздних экземпляров серии 3 и у фибул серии 4. Меняется и соотношение длины спинки и ножки: в серии 0 спинка всегда длиннее ножки, далее ее длина уменьшается, и у фибул серии 4 она всегда меньше длины ножки. Уменьшается длина приемника: у фибул серии 0 она чуть меньше длины ножки, у поздних фибул серии 4 составляет уже лишь 1/3.

Ранним признаком являются биконические наконечники без валиков у основания, характерные для серии 1 и отдельных фибул серий 0, 2, 3. Видимо, к ранним признакам внутри серий следует отнести и головные кнопки, меньшие по размерам, чем наконечники осей механизмов этих фибул в сериях 0, 2, 3.

Архаичной чертой является и закрытая форма приемника, которую считают «явным свидетельством западных» традиций» ( Гавритухин , 2015. С. 80–81).

Наличие продольного валика на обратной стороне спинки является общим признаком для некоторых фибул всех ранних серий. Подобные известны авторам лишь на некоторых экземплярах мощинских фибул с кнопкой на ножке типа 2 из Шаньково (курганы 1 и 3) и Сосновки 2 ( Ахмедов , 2008. С. 10–12. Рис. 2: 6 , 7 , 9 ; 3: 15 ). Использование этого приема позволяло ювелирам Поочья

Рис. 5 (с. 64). Крестовидные фибулы серий 2 и 4.

Технологические валики и следы расковки ножки (фото Н. А. Биркина)

1 – п. 55 (М 1) м-ка Кораблино; 2 – технологический шов на спинке фибулы из п. 55 (М 1) м-ка Кораблино; 3 – п. 28 м-ка Курман; 4 – следы ковки на обратной стороне ножки фибулы из п. 28 м-ка Курман; 5 – п. 84 м-ка Заречье; 6 – технологический шов на спинке фибулы из п. 84 м-ка Заречье; 7 – п. 218 м-ка Заречье; 8 – рельефный валик в нижней части ножки фибулы из п. 218 м-ка Заречье упростить создание модели и минимизировать возможность поломки приемника из-за возникновения напряжения в металле.

При изготовлении ранних крестовидных фибул использовались и отдельные элементы, и технологические приемы, характерные для двупластинчатых фибул подгруппы 1, по И. О. Гавритухину, которые применялись в качестве статусного мужского аксессуара (п. 75 Кошибеево, раскопки А. А. Спицына; п. 131 Никитино) ( Ахмедов , 2007. С. 145. Рис. 17) (рис. 1: 10 , 11 ). Фибулы серии 0 демонстрируют начало процесса синтеза «образа» крестовидных фибул, продолжавшегося и в сериях 1–3. В нем используются элементы, характерные для щитковых и Т-образных фибул, представительный ассортимент которых был знаком местным мастерам и их заказчикам. Окончательно оформляется «классический» стандарт в фибулах серии 4, на основе которого происходит дальнейшее развитие крестовидных фибул в V – начале VI в. ( Ахмедов , 2012. С.107–109. Рис. 1).

Авторы выражают искреннюю благодарность Н. А. Макарову, И. В. Белоцерковской, А. М. Воронцову и А. П. Гаврилову за возможность использования неопубликованных материалов и предоставленные иллюстрации, а также Е. А. Шаблавиной за любезно предоставленные консультации.

Список литературы Генезис рязано-окских крестовидных фибул. Типологические и технологические аспекты

- Амброз А. К., 1966. Фибулы Юга Европейской части СССР. II в. до н. э. – IV в. н. э. М.: Наука. 112 с. (САИ; вып. Д1-30.)

- Ахмедов И. Р., 2007. Инвентарь мужских погребений // Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э. / Отв. ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 137–185. (РСМ; вып. 9.)

- Ахмедов И. Р., 2008. Окские фибулы // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1 / Отв. ред. А. Н. Наумов. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 7–27.

- Ахмедов И. Р., 2012. Окские крестовидные фибулы как индикаторы этнокультурных процессов в Центральной России эпохи Великого переселения народов // Вояджер: мир и человек. № 3. С. 107–123.

- Воронцов А. М., 2021. Фибулы типа Картавцево – Серенск: к вопросу о локальных традициях и культурных связях эпохи Великого переселения народов // ПА. № 1 (35). С. 114–130.

- Гавритухин И. О., 2015. Фибулы, пряжки, ременные наконечники, связанные с горизонтом мощинской культуры городища Велегож // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 4. Ч. 1 / Ред.: А. М. Воронцов, И. О. Гавритухин. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 80–102.

- Гороховский Е. Л., 1988. Хронология ювелирных изделий первой половины I тыс. н. э. Лесостепного Поднепровья и Южного Побужья: дис. … канд. ист. наук: 07.00.06 / Акад. наук Украинской ССР, Ин-т археологии. Киев. 461 с.

- Кулаков В. И., 2014. Провинциально-римские и германские фибулы I в. до. н. э. – IV в. н. э. в материальной культуре населения Янтарного берега. Калининград: Ин-т туризма. 132 с.

- Милашевский А. С., Ткач В. В., Баюк В. Г., Прищепа Б. А., Войтюк А. П., 2018. Хронологические индикаторы памятников вельбаркской культуры на территории Украины // Этнокультурные процессы на территории Беларуси в І – начале ІІ тысячелетия нашей эры: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию проф. Э. М. Загорульского (Минск, 6–7 декабря 2018 г.) / Науч. ред. А. А. Егорейченко. Минск: Белорусский гос. ун-т. С. 164–172.

- Петраускас О. В., Синица Е. В., 2010. Фибулы «щиткового типа» черняховской культуры // Germania – Sarmatia. II. Сборник научных статей по археологии народов Центральной и Восточной Европы, посвященный памяти М. Б. Щукина / Ред.: О. Щеглова, М. Казанский, В. Новаковский. Калининград; Курск. С. 113–145.

- Спицын А. А., 1901. Древности бассейнов рек Оки и Камы. Вып. 1. СПб.: Т-во худож. печати. 130 с. (МАР.)

- Almgren O., 1923. Studien uber Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Leipzig: Curt Kabitzsch. 254 S.

- Bemmann J., 2008. Anmerkungen zu einigen Kleinfunden der jüngeren Römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit aus Mitteldeutschland // The Turbulent epoch: New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. T. 2 / Ed. B. Niezabitowska-Wisniewska et al. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. P. 21–38.

- Cieśliński A., Rau A., 2019. Bügelknopffibeln mit polyedrischem Knopf östlich der Oder. Hinweise auf Kommunikation entlang der südlichen Ostseeküste in der frühen Völkerwanderungszeit // Interacting Barbarians: Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD / Eds.: A. Cieśliński, B. Kontny. Warszawa; Braunschweig: Intro-Druk. P. 47–60.

- Gavritukhin I., 2002. On the study of double plate fibulas of the first subgroup // A nyíregyházi Jósa András múseum Évköenyve. XLIV. P. 113–183.

- Koch R., 1985. Die Tracht der Alamannen in der Spatantike // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Teil II. Prinzipat. Bd. 12, 3 / Hrsg.: H. Temporini, W. Haase. Berlin; New York: De Gruyter. S. 456–545.

- Meyer E., 1960. Die Bügelknopffibel // Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. 8 / Hrsg. W. Coblenz. Leipzig: Enzyklopädie. S. 216–349.

- Schulze-Dorrlamm M., 1986. Romanisch oder Germanisch? Untersuchungen zu den Armbrust- und Bugelknopffibeln des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. aus den Gebieten westlich des Rheins und sudlich der Donau // Jahrbuch des RGZM. Bd. 33. S. 593–720.

- Voß H.-U., 1998. Die Bügelknopffibeln. Almgren Gruppe VI,2, Fig. 185 und 186 // 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren / Hrsg. J. Kunow. Wünsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum für urund frühgeschichte. S. 271–282.