Генотипирование отечественных сортов мягкой пшеницы с использованием микросателлитных (SSR) маркеров

Автор: Хлесткина Е.К., Салина Е.А., Шумный В.К.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетико-селекционное улучшение сельскохозяйственных культур

Статья в выпуске: 5 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

Проводили генотипирование отечественных сортов мягкой пшеницы с использованием 23 микросателлитных маркеров. Предложен вариант составления микросателлитного геномного паспорта для сортов мягкой пшеницы. Проводили сравнение геномного паспорта гипотетического «среднего» генотипа современных сортов с таковым сортов разных периодов селекции. Создана база данных, включающая результаты использования от 19 до 210 микросателлитных маркеров для анализа ядерного генома 60 отечественных сортов пшеницы. Обсуждается необходимость поддержания коллекции стародавних сортов мягкой пшеницы как потенциального источника генетического разнообразия.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133005

IDR: 142133005 | УДК: 633.111:631.52:577.2

Текст научной статьи Генотипирование отечественных сортов мягкой пшеницы с использованием микросателлитных (SSR) маркеров

Методы ДНК-генотипирования (геномная дактилоскопия) при помощи молекулярных маркеров (MAS — marker-assisted selection) позволяют ускорить процесс селекции новых сортов сельскохозяйственных культур (1, 2). Одним из наиболее распространенных методов ДНК-генотипирования является микросателлитный, или SSR-анализ (simple sequence repeats — простые повторяющиеся последовательности). Этот метод основан на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР) со специфическими праймерами, которые расположены по краям микросателлитной области, состоящей из многократно повторяющихся единиц длиной от 2 до 6 пар нуклеотидов (п.н.) (3). Полиморфизм по микросателлитным последовательностям выражается в изменении их длины на одну или несколько пар нуклеотидов или, гораздо реже, в виде отсутствия продуктов амплификации у отдельных образцов. Микросател-литные маркеры отвечают всем требованиям, предъявляемым к ДНК-маркерам, используемым в молекулярной селекции: многочисленность, кодоминантность, высо-кополиморфность, равномерное распределение в геноме злаков, высокий уровень воспроизводимости и удобство в применении (1-7). В настоящее время для различных сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, на основе анализа ядерно-го генома создано несколько коллекций микросателлитных маркеров (5-7). Оценка селекционного потенциала различных форм пшеницы на основе микросателлитного генотипирования находит все более широкое применение (8-14).

В задачу нашей работы входило определение эффективности генотипирования отечественных сортов мягкой пшеницы на основе микросателлитного анализа для паспортизации коллекционного материала и выявление степени родства стародавних и современных сортов пшеницы.

Методика. Использовали 54 яровых и 6 озимых отечественных сортов мягкой пшеницы и шведский сорт Диамант (контроль) из коллекций Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (С.-Петербург) и Генбанка Institut f u r Pflanzengenetik und

Kulturpflanzenforschung (IPK) (Гатерслебен, Германия) (табл. 1).

* Работа поддержана именными грантами администрации Новосибирской области (2002-2003 годы), СО РАН (конкурс, посвященный 45-летию СО РАН, и Лаврентьевский конкурс, 2002 год), грантом президента РФ для поддержки ведущих научных школ (¹ НШ — 2275.2003.4).

1. Число SSR-маркеров для генотипирования различных сортов мягкой пшеницы

|

Сорт (¹ по каталогу ВИР) |

Год рай-онирова-ния |

Число SSR-маркеров |

Сорт (¹ по каталогу ВИР) |

Год районирования |

Число SSR-маркеров |

|

Акмолинка 1 (к-385152) |

1947 |

23 |

Нарымская 246 (к-421542) |

1957 |

23 |

|

Аленькая (к-373782) |

1940 |

23 |

Нива (73511) |

1977 |

23 |

|

Алтайская 50 (к-595692) |

1989 |

23 |

Новосибирская 22 (195311) |

1994 |

23 |

|

Алтайская 603 |

2001 |

23 |

Новосибирская 67 (TRI 120853) |

1974 |

92 |

|

Алтайская 923 |

1995 |

23 |

Новосибирская 89 (195711) |

1990 |

23 |

|

Алтайская 983 |

2001 |

23 |

Одесская 51 (20151) |

1970 |

19 |

|

Алтайский простор3 |

1997 |

23 |

Омская 9 (72911) |

1974 |

23 |

|

Альбидум 43 (TRI 43693) |

1947 |

23 |

Омская 11 (74511) |

1978 |

23 |

|

Альбидум 3700 (к-347062) |

1937 |

23 |

Пиротрикс 28 (68411) |

1973 |

23 |

|

Ангара 86 (195111) |

1986 |

23 |

Победа (к-385062) |

1947 |

23 |

|

Балаганка (150011) |

1934 |

23 |

Саратовская 29 (к-405992) |

1952 |

210 |

|

Безостая 1 (53111) |

1958 |

19 |

Саратовская 36 (к-432862) |

1962 |

23 |

|

Бурятская 34 (71111) |

1974 |

23 |

Саратовская 39 (к-457562) |

1962 |

23 |

|

ГДС-11 (к-320792) |

1935 |

23 |

Селенгинская (149611) |

1955 |

23 |

|

Грекум 114 (69911) |

1970 |

23 |

Сибаковская 3 (73311) |

1976 |

23 |

|

Диамант (к-250192) |

1929 |

30 |

Сибирка 1818 (к-384902) |

1947 |

23 |

|

Дуванка 501 (к-416822) |

1956 |

23 |

Сибирячка 4 (173711) |

1975 |

23 |

|

Иркутская 49 (к-410872) |

1954 |

23 |

Сибирячка 8 (74311) |

1977 |

23 |

|

Иркутянка 90 (193911) |

1990 |

23 |

Скала (70511) |

1955 |

92 |

|

Иртышанка 10 (74111) |

1977 |

92 |

Скороспелка 35 (20371) |

1970 |

19 |

|

Кантегирская 89 (196611) |

1994 |

23 |

Стрела (68211) |

1963 |

23 |

|

Красноярская 1103 (к-390902) |

1949 |

23 |

Тарская 2 (к-434052) |

1958 |

23 |

|

Крохинская (к-372162) |

1939 |

23 |

Тулунская 12 (194111) |

1989 |

23 |

|

Лютесценс 25 (196511) |

1986 |

23 |

Тулунская 15 (194311) |

1989 |

23 |

|

Лютесценс 62 (к-151832) |

1926 |

23 |

Ударница (к-365982) |

1939 |

23 |

|

Лютесценс 116 (к-327232) |

1935 |

23 |

Ульяновка (20221) |

1932 |

19 |

|

Мильтурум 553 (к-347052) |

1937 |

23 |

Цезиум 94 (к-385302) |

1947 |

23 |

|

Мильтурум 2078 (к-406052) |

1952 |

23 |

Цезиум 111 (140221) |

1928 |

23 |

|

Мироновская 10 (54111) |

1973 |

110 |

Целинная 20 (к-492862) |

1975 |

92 |

|

Мироновская 808 (20191) |

1963 |

180 |

Целинная 60 (194511) |

1981 |

23 |

|

Нарымская 3 (к-421532) |

1957 |

23 |

П р и м е ч а н и е. Представлено 54 яровых сорта и 6 озимых (Безостая 1, Мироновская 10, Мироновская 808, Одесская 51, Скороспелка 35 и Ульяновка); 1, 2 и 3 в индексе ¹ образца означает принадлежность сорта к коллекции соответственно Института цитологии и генетики СО РАН, Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова и Генбанка IPK.

У образцов каждого сорта из пяти зерновок выделяли ДНК по ме-тодике Plaschke с соавт. (8). Для ПЦР использовали коллекцию иден-тифицированных микросателлитных маркеров (табл. 2 и 3). Структура праймеров микросателлитных маркеров и режим их отжига описаны ранее (7, 8, 14). Микросателлитный анализ проводили по методике Roeder с соавт. (7). Реакционная смесь для ПЦР объемом 25 мкл содержала 50-100 нг ДНК-матрицы по 0,2 мM каждого дезоксинуклеозидтрифосфата, по 0,25 мкМ каждого праймера (всего два на один маркер), 1,5 мМ MgCl2 и 1 е.а. Taq-полимеразы. ПЦР-амплификацию проводили в следующем режиме: денатурация — 3 мин при 94 о С (1 цикл); денатурация — 1 мин при 94 о С (45 циклов); отжиг — 1 мин при 50, 55 или 60 о С (в зависимости от типа праймера); синтез — 2 мин при 72 о С. ПЦР-продукты разделяли в 6 % денатурирующем или обычном 10 % полиакриламидном геле. Фрагменты ДНК в денатурирующем геле тестировали в автоматическом лазерном флуоресцентном секвенаторе (ALF, Pharmacia); гели использовали от 4 до 5 раз. Размер фрагментов ДНК определяли относительно стандартных образцов ДНК известной длины.

Коэффициент генетического разнообразия отечественных сортов мягкой пшеницы определяли по формуле Nei (15). При сравнении генетического разнообразия по группам сортов разных периодов селекции использовали критерий Стьюдента.

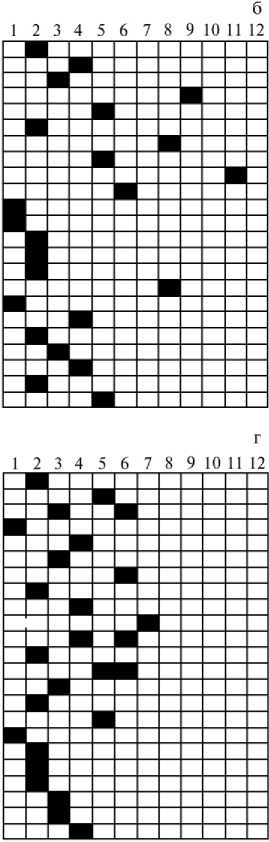

Результаты. В таблице 2 представлены результаты анализа шести яровых и озимых сортов мягкой пшеницы с помощью 19 микросателлитных маркеров, имеющих разное число аллелей у изучаемых образцов. Так, Хgwm 1191 был представлен только одним аллелем у всех шести сортов, то есть в этом микросателлитном локусе отсутствует полиморфизм; маркеры Хgwm 617 и Хgwm 156 — шестью аллелями, то есть у каждого из проанализированных сортов в этом локусе имелся аллель, отличный от таковых других сортов. Следовательно, эти сорта можно охарактеризовать с использованием даже одного полиморфного маркера ( Хgwm 617 или Хgwm 156), однако для оценки большего количества сортов необходимо использовать набор из нескольких микросателлитных маркеров, так как число аллелей, встречающихся на один микросателлитный маркер, ограничено. При анализе 998 сортов и линий мягкой пшеницы из 66 стран Европы, Азии, Африки и Америки максимальное количество аллелей на один микросателлитный маркер не превышало 46 (12). Наиболее оптимальным для молекулярно-генетической характеристики сортов мягкой пшеницы считается использование около 20 микросателлитных маркеров, то есть примерно один маркер на одну хромосому (10-13). В связи с этим для характеристики отечественных сортов яро-45

вой мягкой пшеницы нами было отобрано 22 маркера, локализованных в разных хромосомах; эти маркеры применялись ранее для оценки различных коллекций мягкой пшеницы (10-13).

2. Число аллелей в микросателлитных локусах 5А-хромосомы, выявленное у шести сортов мягкой пшеницы (Саратовская 29, Диамант, Мироновская 808, Одесская 51, Ульяновка, Скороспелка 35)

|

Микросателлитные локусы |

Число аллелей в каждом локусе |

|

Хgwm 1191 |

1 |

|

Хgwm 1171a , Хgwm 179 , Хgwm 415 , Хgwm 129a |

2 |

|

Хgwm 154 , Хgwm 109 , Хgwm 410a |

3 |

|

Хgwm 186 , Хgwm 1236 , Хgwm 205a |

4 |

|

Хgwm 982a, Хgwm 595 , Хgwm 304 , Хgwm 291 , Хgwm 1057 , Хgwm 293a |

5 |

|

Хgwm 617 , Хgwm 156 |

6 |

Как правило, увеличение числа мик-росателлитных маркеров на один сорт приводит к более подробному молекулярногенетическому описанию последнего, но особенно не влияет на эффективность идентификации сортов. Однако в ходе нашей работы к набору из 22 микросателлитных маркеров потребовалось добавить еще один — Xgwm 533, для того чтобы дифференцировать сорта Победа и Нарымская 3, которые оказались идентичными по 22 локусам. При исследовании отечественных яровых сортов мягкой пшеницы на основе использования 23 микро-сателлитных маркеров был выявлен полиморфизм среди образцов. При этом количество аллелей на один маркер варьировало от 2

до 11 (в контроле — от 2 до 12). В некоторых вариантах встречались так называемые нулевые аллели (многократно воспроизводимое отсутствие амплификации в определенных образцах). Иногда, наоборот, у одного сорта выявлялся более чем один аллель, что можно объяснить наличием внутрисортовой гетерогенности, так как образцы ДНК каждого сорта получены из смеси пяти зерновок. По данным SSR-анализа, каждый сорт обладал характерным, не повторяющимся у других сортов набором ал- лелей.

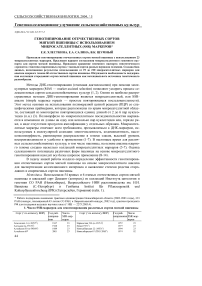

Для удобства сравнения молекулярных генотипов сортов между собой нами была разработана модель геномного паспорта (рис. 1). Для этого аллели были пронумерованы от 1 до 12, причем номер каждого аллеля соответствовал микросателлитному локусу определенной длины. Например, у маркера Xgwm 577 номер 1 означает нулевой аллель, номер 2 или 12 — аллель длиной соответственно 128 или 218 п.н. При разработке геномного паспорта против каждого маркера был проставлен выявленный аллель сорта. Так, по индивидуальным геномным паспортам у сортов Саратовская 29 и Chinese Spring имеется только 3 общих аллеля из 23 (см. рис. 1). Среди отечественных сор-

A£ww357-1A AgwmO95-2A Agwml55-3A Agwml86-5A Tswm63l-7A J^iv/wO18-lB XTaglgap- 1В J^ivm619-2B Agwj533-3B ^Swm389-3B J^v/nl65-4B

A£hw513-4B Agivm408-5B J^wm680-6B Tpvm577-7B

A£wmO46-7B

J^ivm458-1D Agivm261-2D 2^mOO3-3D Jfewffll65-4D

J^vwl90-5D ^wm325-6D J^vm437-7D

y^tw357-IA .AgwmO95-2A Agw/H155-3A Agwml86-5A A^wm631-7A A^wO18-lB ^Ttz^tip-IB Agwm619-2B .^ит533-ЗВ %^wm3S9 3B A^™I65-4B A^™5I3-4B

J&wm408-5B Agwm680-6B Agwm577-7B AgwwO46-7B Agw?458-1D Agwz261-2D ^wmOO3-3D A^w/mI65-4D A^w/mI90-5D J^wto325-6D A^vm437-7D

|

■ |

|||||||||||

|

■ |

|||||||||||

Л^и-т357-1А ^^mO95-2A J^wzwl 55-3A J^wml86-5A J^w/n631-7A AgiwX)18-lB XTaglgap- 1В ^wm619-2B ^vm533-3B 2^wm389-3B AgwmI65-4B A^m513-4B J^wf?z408-5B A^wm680-6B J^wm577-7B Л^-т()46-7В ^Wf?z458-1D J^wz?z261-2D J^wmOO3-3D z^nwI65-4D z^u'ffzI9O-5D Agwz?z325-6D Agwm437-7D

^№№357-1A Agww?095-2A X^wl55-3A Agwml86-5A ^wm63l-7A JfewmO18-lB XTaglgap- 1В A^vm619-2B /^ivm533-3B A^vm389-3B ^wm!65-4B ^ww513-4B A^wm408-5B A£wm680-6B ^wm577-7B J^u’ffX)46-7B 2^wm458-lD ^№№2261-2D A^WfM003-3D ^wm!65-4D ^wm!9O-5D A^wm325-6D A^m437-7D

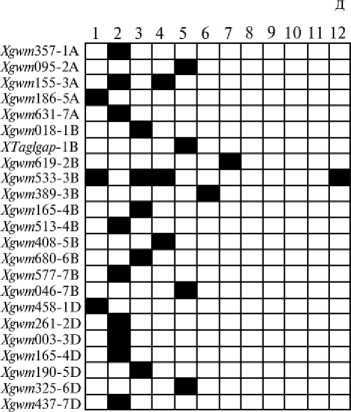

Рис. 1. Модель геномного паспорта различных сортов пшеницы на основе наиболее часто встречаемых аллелей по 23 микросателлитным локусам ( Xgwm, XTaglgap ) : а и б — соответственно сорта Саратовская 29 и Chinese Spring; в, г и д — «средние» гипотетические сорта селекции соответственно 1920-2000, 1920-1960 и 1961-2000 годов; 1-12 — порядковые номера аллелей.

|

Г |

— |

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

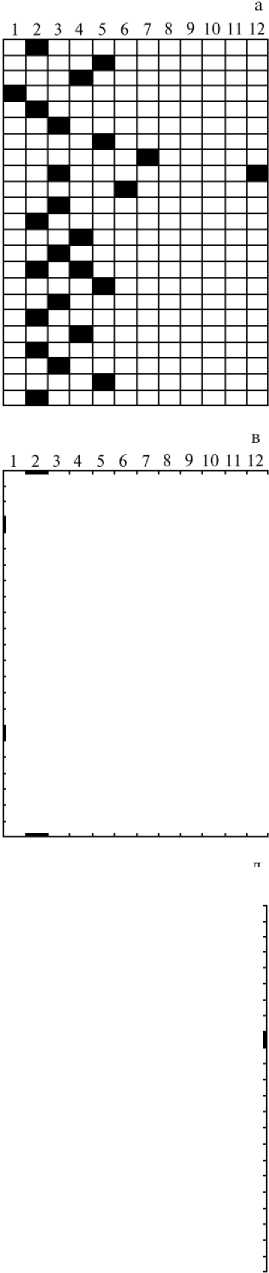

Soissons Селенгинская Цезиум 111 Сибирка 1818 Цезиум 94 Аленькая Тулунская 12 Иркутская 49 Скала Новосибирская 22 Иртышанка 10 Иркутянка 90 Ударница ГДС-11

Тарская 2 Нарымская 246 Крохинская Победа Нарымская 3 Мильтурум 2078 Ангара 86 Стрела Дуванка 501 Мильтурум 553 Бурятская 34 Нива

Омская 9 Сибаковская 3 Сибирячка 8 Саратовская 29 Саратовская 39 Саратовская 36 Сибирячка 4 Алтайская 50 Алтайская 60 Алтайский простор Новосибирская 89 Кантегирская 89 Новосибирская 67 Алтайская 92 Альбидум 3700 Целинная 60 Лютесценс 62 Альбидум 43 Грекум 114 Омская 11 Акмолинка 1 Пиротрикс 28 Целинная 20 Лютесценс 25 Алтайская 98 Тулунская 15 Лютесценс 116 Chinese Spring Красноярская 1103 Балаганка

0,18

0,39

0,59

0,80

1,00

Коэффициент генетического сходства

Рис. 2. Дендрограмма генетического сходства между 54 сортами мягкой пшеницы, культивируемыми на протяжении ХХ века в Сибирском регионе (контролем служили сорта Chinese Spring, Aztec и Soissons). Для статистического анализа и построения дендрограммы применяли компьютерную программу NTSYS (16).

тов выявлены не только такие генотипы, которые различаются по одному или двум аллелям из 23, но также имеющие по 20 идентичных аллелей из 23. Например, в генотипе сорта Крохинская из 23 аллелей 21 оказался идентичным таковым сортов Победа и Нарымская 3. Интересно, что эти три стародавних сорта (селекция 19201960 годов) происходят из разных областей (Якутия, Томская и Вологодская обл.) и их родословные не сохранились. Возможно, что эти сорта представляют собой модификацию одного и того же сорта, который широко распространился на территории России в начале XX века и получил в разных областях различные названия. Обнаружено также высокое дактилоскопическое сходство между сортами Цезиум 111 (отобран из местного сорта Черноколоска, Омская обл.) и Сибирка 1818 (отобран из местного сорта Сибирка, Иркутская обл.), имеющих 21 общий аллель из 23. Макси-48

мальные различия (20 из 23 аллелей) были отмечены между сортом Балаганка и рядом современных сортов (например, у сортов Саратовская 36 и Балаганка имеется только 3 общих аллеля из 23). Существенно отличались от большинства сортов стародавние сорта сибирской селекции Красноярская 1103, Селенгинская, Лютесценс 116.

Результаты геномной дактилоскопии были подвергнуты статистической обработке и представлены в виде дендрограммы, которая позволяет разделять сорта на группы и подгруппы в зависимости от их генетического сходства (рис. 2). Так, среди сортов, культивируемых на протяжении ХХ века в Сибирском регионе, нами выделено два крупных кластера, один из которых включает преимущественно сорта, созданные до 1960 года, а другой — современные сорта, созданные после 1960 года. Это свидетельствует о качественном сдвиге генетического разнообразия сортов мягкой пшеницы, культивируемых в Сибири, произошедшем в 60-е годы прошлого столетия.

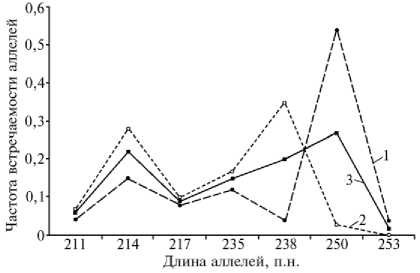

На основании результатов микросателлитного анализа мы составили гипотетические генотипы по 54 яровым сортам пшеницы разных периодов селекции. Для выделения «среднего» генотипа по каждому локусу был выбран наиболее часто встречающийся аллель. Например, аллель в локусе XTaglgap длиной 250 п.н. наиболее часто встречается у сортов 1920-1960 годов селекции и у всех изученных сортов в целом, а длиной 238 п.н. — у сортов 1961-2000 годов селекции (рис. 3). Таким образом по 23 микросателлитным локусам были составлены генотипы «средних» отечественных сортов разных периодов селекции (см. рис. 1).

Рис. 3. Частота встречаемости аллелей различной длины в микросателлитном локусе XTaglgap : 1, 2 и 3 — соответственно стародавние, современные и все сорта мягкой пшеницы отечественной селекции.

Затем эти гипотетические генотипы сравнивали с генотипами отдельных сортов. Для «среднего» стародавнего сорта не выявлено преимущественного сходства с генотипом какого-либо из сортов, тогда как «средний» отечественный сорт и особенно «средний» современный сорт имели высокое сходство с генотипом сорта Саратовская 29. При сравнении генотипа сорта Саратовская 29 с различными «средними» генотипами доля общих аллелей возрастала от «среднего» стародавнего (43 %) к «среднему» современному сорту (78 %) почти в 2 раза; сходство «средних» геноти- пов с сортом Chinese Spring (контроль) было постоянным и составляло около 20 %. Следовательно, использование сорта Саратовская 29 в селекции пшеницы оказало существенное влияние на формирование «среднего» генотипа современного отечественного сорта. Это согласуется с известными данными о том, что сорт Саратовская

29 широко вовлекали в скрещивания, начиная с 1960 года (17).

Данные микросателлитного генотипирования содержат информацию, необ- ходимую для оценки генетических ресурсов, а именно, для определения таких характеристик, как число аллелей на локус и коэффициент генетического разнообразия, среднее значение которого для отечественных сортов пшеницы составило 0,70 (табл. 3). При исследовании 998 сортов мягкой пшеницы из 66 стран мира коэффициент генетического разнообразия в целом составил 0,77, а по генофондам отдельных крупных регионов — от 0,65 (Северная Европа) до 0,74 (Ближний Восток) (12). Следовательно, уровень генетического разнообразия отечественных сортов мягкой пшеницы соответствует среднестатистическим показателям по странам мира, однако среднее число аллелей на один локус ниже — соответственно 6,6 и 11,5 (12). У современных сортов средний коэффициент генетического разнообразия (0,62) несколько ниже, чем у стародавних (0,68) (Р < 0,001).

-

3. Характеристика микросателлитных локусов стародавних и современных отечественных сортов мягкой пшеницы

Микросател-литный локус

Наиболее часто встречаемые аллели

Коэффициент генетического разноообразия

Стародавние сорта

Современные сорта

Длина, п.н.

Частота встречаемости

Длина, п.н.

Частота встречаемости

Стародавние сорта

Современные сорта

Xgwm 357-1A

121

0,73

121

0,62

0,43

0,47

Xgwm 095-2A

124

0,37

124

0,39

0,75

0,72

Xgwm 155-3A

143; 149

по 0,21

141; 145

по 0,27

0,82

0,77

Xgwm 186-5A

100

0,56

100

0,86

0,64

0,25

Xgwm 631-7A

200

0,48

192

0,55

0,70

0,62

Xgwm 018-1B

188

0,40

188

0,69

0,72

0,48

XTaglgap -1B

250

0,54

238

0,35

0,66

0,76

Xgwm 619-2B

135

0,32

151

0,55

0,78

0,64

Xgwm 533-3B

117

0,26

0; 105; 117; 157

по 0,23

0,84

0,79

Xgwm 389-3B

134

0,32

132

0,50

0,76

0,69

Xgwm 165-4B

256; 260

по 0,24

254

0,35

0,82

0,74

Xgwm 513-4B

143

0,62

143

0,60

0,56

0,56

Xgwm 408-5B

179; 181

по 0,32

177

0,53

0,75

0,64

Xgwm 680-6B

125

0,64

125

0,60

0,51

0,48

Xgwm 577-7B

128

0,46

128

0,48

0,72

0,70

Xgwm 046-7B

177

0,40

177

0,52

0,70

0,64

Xgwm 458-1D

109

0,64

109

0,72

0,54

0,42

Xgwm 261-2D

171

0,58

171

0,39

0,60

0,72

Xgwm 003-3D

77

0,54

77

0,45

0,65

0,63

Xgwm 165-4D

197

0,52

197

0,60

0,63

0,55

Xgwm 190-5D

208

0,77

208

0,60

0,39

0,56

Xgwm 325-6D

138

0,40

142

0,43

0,77

0,72

Xgwm 437-7D

105

0,31

101

0,35

0,80

0,76

Среднее

–

0,30

–

0,47

0,68

0,62

Таким образом, использование набора из 23 микросателлитных маркеров для геномной дактилоскопии позволяет однозначно охарактеризовать каждый изученный отечественный сорт мягкой пшеницы. На основании обработки полученных данных впервые предложен вариант составления геномного паспорта различных сортов мягкой пшеницы. Создана база данных, включающая анализ ядерного генома 60 отечественных сортов пшеницы с помощью 19-210 микросателлитных маркеров. Планируется дальнейшее расширение этой базы данных как за счет включения новых сортов, так и новых маркеров. Показано, что набор аллелей стародавних отечественных сортов пшеницы отличается от набора аллелей современных сортов как качественно, так и количественно, поэтому коллекция стародавних сортов является важным потенциальным источником генетического разнообразия мягкой пшеницы и ее необходимо поддерживать. Установлена степень генетического сходства исследуемых сортов, что является ценной информацией для селекции, особенно при отсутствии четких данных по родословной. Полученные результаты важны для поддержания и совершенствования коллекций отечественных сортов мягкой пшеницы, а также могут использоваться для охраны авторских прав, сертификации семян и контроля подлинности сортового материала.

Авторы благодарят сотрудников ИЦиГ СО РАН (Новосибирск), ВИР им. Н.И. Вавилова (С.-Петербург) и Генбанка IPK (Гатерслебен, Германия) за предоставление сортового материала, а также лично д-ра М.С. Родер за предоставленную возможность выполнить часть работы по микросателлитному анализу на базе Лаборатории картирования генов и геномов (IPK, Гатерслебен, Германия).

Л И Т Е Р А Т У Р А

GENOTYPING OF THE NATIVE VARIETIES OF SOFT WHEAT BY THE MICROSATELLITE (SSR) MARKERS

E.K. Khlestkina, E.A. Salina, V.K. Shumnyi

S u m m a r y

The authors made the genotyping of native varieties of soft wheat with use of microsatellite markers. It was shown, that the set containing 23 microsatellite markers permit to characterize unambiguously each studied variety. The approach to the establishment of microsatellite genomic passport for soft wheat varieties was suggested. When the genomic passport of hypothetic «averaged» genotype of contemporary variety was compared with each individual variety it was determined, that «averaged» contemporary variety has high similarity with the genotype of the Saratovskaya 29 variety. The database was created that contains the results of employment from 19 to 210 microsatellite markers for the analysis of nuclear genome of 60 native wheat varieties. The essential qualitative distinctions were revealed by the set of alleles between ancient and contemporary native soft wheat varieties. The necessity of maintenance the collection of the ancient soft wheat varieties as potential source of the genetic diversity is discussed.

Новые книги»

С и н с к а я Е.Н. Проблемы популяционной ботаники. Т. 2 /Под ред. С.А. Мамаева. Екатеринбург: УрО РАН, 2003, 403 с.

Представлена вторая часть трудов известного специалиста в области популяционной биологии, систематики и генетики растений профессора Е.Н. Синской (1889-1965), научное наследие которой служит эффективному использованию генетических ресурсов культур- ных растений и решению прикладных задач селекции. Основное внимание уделено общим вопросам теории популяций высших растений, а также конкретным аспектам внутривидовой структуры различных сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений наиболее ценных видов. Проанализированы категории и закономерности изменчивости в растительных популяциях. Рассматриваются методы генети-51

ческого анализа на основе оценки популяционной изменчивости. Предложено уточнение понятия «сорт», а также отражено значение экологической классификации сортов сельскохозяйственных культур.

П о м о р ц е в А.А., Л я л и н а Е.В. Идентификация и оценка сортовой чистоты семян ячменя методом электрофоретического анализа запасных белков зерна (теория вопроса, методика электрофореза, каталог электрофореграмм современных сортов ячменя, допущенных к использованию в Российской Федерации) /Под ред. В.А. Пухальского. М.: изд-во МСХА, 2003, 85 с.

В книге рассматриваются теоретические и практические аспекты использования электрофоретического анализа спирторастворимых запасных белков зерна (гордеинов) ячменя при лабораторном контроле сортовых семян. Обсуждаются вопросы генетического контроля гордеинов и принцип регистрации электрофоретических спектров в виде генетических формул. Большое внимание уделено анализу сортовых качеств семян и дифференциации сортов по электрофоретическим спектрам гордеинов. Описана методика электрофореза гордеинов в крахмальном геле. В приложении приведен каталог электрофоретических спектров более 100 сортов ячменя, допущенных к использованию в Российской Федерации в 2003 году.

Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений. Мат. IV Междунар. науч.-практ. конф. (24-28 июня 2002 г.) /Под ред. Н.С. Немцева. В 2-х т. Ульяновск, 2002, т. 1, 436 с.; т. 2, 360 с.

В сборнике представлены результаты интродукции, возделывания и переработки новых кормовых, крупяных, зерновых и зернобобовых культур, а также овощных, садовых, лесных и лекарственных растений. Сообщается о создании Общественной академии нетрадиционных и редких растений. Рассматриваются физиолого-биохимические основы повышения содержания биологически активных веществ и антиоксидантов в растениях нетрадиционных культур. Дана оценка влияния экологических факторов на накопление полезных веществ в растениях нетрадиционных и редких культур. Отражены современные подходы к созданию «идеального» генотипа растений. Уделено внимание побочному эффекту интродукции при «одичании» интродуцентов, засоряющих ареалы культурных растений. Обсуждаются перспективы сохранения растительных ресурсов в различных регионах. Приведены результаты исследований систем размножения, гетерозиса, биологических особенностей, распространения и возможности адаптации интродуцируемых растений.