Гены белков молока и микросателлитные профили в популяциях симментальского скота различного происхождения

Автор: Коновалова Е.Н., Львина О.А., Сельцов В.И., Зиновьева Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: ДНК-технологии в генетике и селекции

Статья в выпуске: 6 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

Изучали распределение аллелей генов белков молока и микросателлитные профили животных в трех популяциях крупного рогатого скота симментальской породы разного происхождения (чистопородные животные отечественной и австрийской селекции и голштини-зированные животные отечественной селекции). Выявлены аллели генов белков молока, влияющие на молочную продуктивность. При сравнительном анализе генетической структуры по микросателлитам и генам белков молока показано, что по происхождению, как и ожидалось, наиболее близкородственными являются чистопородные и улучшенные животные отечественной селекции, а по продуктивности и, следовательно, по направлению селекции - улучшенные животные отечественной и животные австрийской селекции.

Каппа-казеин, альфа-лактальбумин, ген гормона роста, микросателлиты

Короткий адрес: https://sciup.org/142133227

IDR: 142133227 | УДК: 636.2:636.082.2:575:577.2

Текст научной статьи Гены белков молока и микросателлитные профили в популяциях симментальского скота различного происхождения

Гены белков молока в настоящее время считаются наиболее удобными генетическими маркерами при установлении племенной ценности крупного рогатого скота, а микросателлитные профили животного — ДНК-маркерами, использование которых является одним из перспективных приемов индивидуального контроля происхождения и оценки структуры популяции.

Белки молока представлены двумя основными группами — растворимой фракцией, состоящей из нескольких компонентов (наиболее изученные — α -лактальбумин и β -лактоглобулин), и нерастворимой фракцией, включающей четыре формы казеина — α s1-Cs, α s2-Cs, в -Cs, к -Cs и образующей так называемый казеиновый мицелий. В отличие от других белков к - казеин растворяется в присутствии кальция, благодаря чему непосредственно взаимодействует с ферментом химозином на этапе створаживания при производстве сыра. Известно шесть вариантов гена этого белка — А , B , C , E , F и G (1), и показано, что у коров с аллелем В гена κ -казеина по сравнению с животными — носителями аллеля А сыродельческие характеристики молока выше. Также выявлено, что у коров с генотипом ВВ удой ниже (на 173 кг за лактацию) (2), а содержание белка выше на 0,08 %, чем у животных с генотипом АА . α -Лактальбумин входит в состав лакто-зосинтетазы — фермента, ответственного за синтез лактозы молока. При генотипе ВВ по гену α -лактальбумина удой меньше, чем при генотипе АА и АВ , но процентное содержание жира и белка больше. β -Казеин — основной белок, контролирующий уровень кальция в молоке (3). Обнаружено несколько аллелей гена β-казеина ( A1 , A2 , A3 , B , C , D , E , A2 , A3 Mongolie и B2 ), однако в большинстве популяций Bos taurus распространены аллели A1 , A2 , A3 и B . Для молочного скотоводства также представляет интерес ген гормона роста, оказывающий существенное влияние на молочную продуктивность, рост и развитие животных. Различают два аллеля этого гена — V и L (второй соответствует аминокислотной замене валина на лейцин в позиции 126). У коров симментальской породы с генотипом LV отмечали повышение прироста живой массы и качества туши по составу (4).

ДНК-микросателлиты представляют собой короткие тандемно повторяющиеся участки, не несущие кодирующих функций, но обладающие высоким полиморфизмом (5). С их помощью оценивают гетерозиготность, степень инбридинга и эффективный размер популяции, что позволяет снизить вероятность близкородственного спаривания. К преимуществам микросателлитного анализа следует отнести высокую точность и достоверность, возможность проводить мультиплексные тесты (в одной пробе исследуют до 15 маркеров), автоматизировать работу и поставить ее на поток (до 100 образцов в час), а также применять электронную обработку и документирование результатов.

Нашей целью была оценка распределения аллелей генов белков молока, а также изучение микросателлитных профилей животных в популяциях крупного рогатого скота разного происхождения.

Методика. Исследовали три популяции (группы) крупного рогатого скота симментальской породы из хозяйств Орловской и Воронежской областей: I и II — чистопородные животные соответственно отечественной ( n = 74, ОАО «Новокриушанская») и австрийской ( n = 68, ЗАО «Шестаковское») селекции; III — улучшенные животные отечественной селекции со средней долей кровности по голштинам 25 % ( n = 66, «ГПЗ имени XVII партсъезда»). Из индивидуальных проб кожи (ушные выщипы) методом солевой экстракции выделяли ДНК (1). Затем проводили ПЦР-ПДРФ-анализ по четырем генам белков молока ( κ -казеин — CSN3 , α -лактальбумин — LALBA , β -казеин — CSN2 и гормон роста — BGH ) с последующим разделением фрагментов ДНК в 2 % агарозном геле (1). Анализ микросателлитного профиля проводили по семи локусам (BM1818, INRA063, HEL5, ETH225, ILST5, INRA035, ETH10), собранным в три мультиплексные панели, с использованием капиллярного генетического анализатора MegaBacelOOO («Amersham Biosciences», Великобритания). Результаты обрабатывали статистическими методами M. Nei (6) с использованием программ F-stat, PopGene32, MSA_WIN, Phylip и TreeView.

1. Удой за лактацию (кг) у коров изученных групп в зависимости от генотипа по генам белков молока

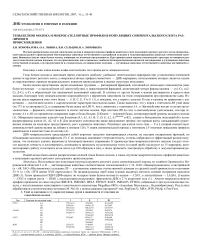

Результаты. Наибольшую частоту встречаемости желательного аллеля В гена κ -казеина отмечали у животных отечественной селекции (36,3 %), благоприятного для проявления признаков жирности и молочности аллеля В гена α -лактальбумина — у коров австрийской селекции (27,4 %), а у голштинизированных животных частота аллеля В гена LALBA оказалась наименьшей (12,5 %) (рис. 1). Частота аллеля В гена β -казеина была низкой в изученных популяциях, причем у животных отечественной селекции (I группа) аллель В гена CSN2 не обнаружили. По гену гормона роста аллель L во всех группах превалировал, при этом в наибольшей степени минорный аллель V был распространен в популяции животных австрийской селекции.

Рис. 1. Частота встречаемости аллелей (%) генов к -казеина ( CSN3 ) , а -лактальбумина ( LALBA ) , в-казеина ( CSN2 ) и гормона роста ( BGH) у коров симментальской породы разного происхождения: I, II и III — анализируемые группы (популяции) животных (описание групп см. в разделе «Методика»); а, б — соответственно аллели А , В (для гена BGH — аллели L , V ).

Однозначного влияния гена κ -ка-зеина на удой не выявили (табл. 1). Следует отметить лишь тенденцию повышения этого показателя у чистопородных животных отечественной селекции (I группа) и улучшенных (III груп-па) с аллелем А ; во II группе по этому признаку выделялись животные с генотипом ВВ .

Для гена α -лактальбумина отмечали наибольшие удои: в I группе — у животных, гомозиготных по аллелю А , во II и III — гомозиготных по аллелю В . Для гена β -казеина по удоям выделялись животные II и III групп с генотипом АА .

В отношении гена гормона роста оказалось, что исследуемый показатель был выше у животных II и III групп с генотипом VV ; в I группе у животных с генотипом LL удои были выше на 41 кг по сравнению с коровами — носителями генотипа LV .

2. Показатели качества молока у коров изученных групп за лактацию в зависимости от генотипа по генам белков молока

|

Ген |

Генотип по аллелям гена |

Жирность, % |

Содержание белка, % |

|||

|

I |

II |

III |

I |

II |

||

|

CSN3 |

AA |

3,69±0,04 |

3,69±0,03 |

3,89±0,01 |

3,32±0,03* |

3,27±0,02 |

|

AB |

3,69±0,04 |

3,76±0,05 |

3,88±0,01 |

3,20±0,04 |

3,38±0,03 |

|

|

BB |

3,74±0,04 |

3,72±0,13 |

3,84±0,06 |

3,25±0,05 |

3,42±0,06 |

|

|

LALBA |

AA |

3,70±0,03 |

3,73±0,04 |

3,89±0,01 |

3,28±0,03 |

3,34±0,02 |

|

AB |

3,69±0,03 |

3,72±0,04 |

3,93±0,03 |

3,23±0,03 |

3,29±0,03 |

|

|

BB |

— |

3,53±0,05 |

3,83±0,03 |

— |

3,23±0,07 |

|

|

CSN2 |

AA |

3,70±0,02 |

3,70±0,03 |

3,88±0,01 |

3,26±0,02 |

3,31±0,02 |

|

AB |

— |

4,06±0,08 |

3,87±0,06 |

— |

3,34±0,15 |

|

|

BB |

— |

3,71±0,09 |

— |

— |

3,23±0,04 |

|

|

BGH |

LL |

3,69±0,02 |

3,90±0,04 |

3,88±0,01 |

— |

3,33±0,02 |

|

LV |

3,88±0,11 |

3,72±0,04 |

3,88±0,02 |

— |

3,13±0,04 |

|

|

VV |

— |

3,78±0,08 |

3,92±0,03 |

— |

3,28±0,03 |

|

|

П р и м е ч а н |

и е. То же, что в таблице 1. |

|||||

При оценке влияния четырех изученных генов на показатели качества молока (табл. 2) было выявлено, что по содержанию жира в молоке среди коров I группы животные с генотипом ВВ по гену CSN3 превосходили носителей аллеля А ; во II группе жирность молока была выше у коров — носителей аллеля В , в III группе, напротив, показатель снижался в ряду генотипов AA — AB — BB .

В I и II группах у животных с генотипом АА по гену LALBA жирность молока была выше, а в III группе наблюдали более высокие значения этого показателя у носителей аллеля А .

Животные II группы с генотипом LL по гену гормона роста BGH превосходили носителей аллеля V по указанному признаку, а у голштинизированных коров III группы наибольшее значение показателя отмечали у особей с генотипом VV .

При изучении влияния исследуемых генов на содержание белка в молоке в двух группах чистопородных животных оказалось, что у коров I группы с генотипом АА по гену CSN3 этот показатель выше, чем у животных, несущих аллель В ; во II группе имела место обратная тенденция — животные с генотипом ВВ превосходили таковых с генотипами АВ и АА соответственно на 0,04 и 0,15 %. Генотип АА по гену LALBA положительно влиял на содержание белка в молоке у коров обеих исследованных популяций.

При анализе профилей по семи изученным микросателлитным локусам оказалось, что среднее число аллелей на локус варьировало от 4,28±1,60 (III группа) до 4,85±1,67 (I группа) и в целом по всей популяции составляло 5,85±2,19 (различия между группами были недостоверны).

Фактическая степень гетерозиготности, рассчитанная по семи локусам, во всех исследованных группах была выше 50 % (в I, II и III — соответственно 57,9; 55,9 и 55,4 %) (табл. 3.). Достоверных различий между Het ф акт. и Hтеор. в группах выявлено не было, что свидетельствует о генетическом равновесии исследованных популяций. Степень гетерозиготности по отдельным локусам в группах варьировала от 24,24 до 72,97 % и по большинству локусов незначительно отличалась от теоретически ожидаемой. Следует отметить лишь существенно более низкую степень гетерозиготности по локусу INRA035 во всех группах, локусу ETH225 во II группе и локусу ETH10 в III группе.

3. Фактическая (Het ф акт.) и теоретически ожидаемая (Hetтеор.) степень гетерозиготности по микросателлитным локусам в популяциях (группах) симментальского скота разного происхождения

|

Микросател-литный локус |

I |

II |

III |

Всего |

||||

|

Het факт. |

Het теор. |

Het факт. |

Het теор. |

Het факт. |

Het теор. |

Het факт. |

Het теор. |

|

|

BM1818 |

0,6757 |

0,6585 |

0,6471 |

0,7197 |

0,6061 |

0,6653 |

0,6442 |

0,6936 |

|

INRA063 |

0,6486 |

0,6180 |

0,6471 |

0,5688 |

0,5455 |

0,6492 |

0,6154 |

0,6233 |

|

HEL5 |

0,6486 |

0,6315 |

0,6765 |

0,6856 |

0,7273 |

0,6244 |

0,6827 |

0,6557 |

|

ETH225 |

0,7297 |

0,7637 |

0,4412 |

0,6241 |

0,7879 |

0,7741 |

0,6538 |

0,7432 |

|

ILST5 |

0,3514 |

0,2896 |

0,5294 |

0,4567 |

0,5152 |

0,3825 |

0,4615 |

0,3844 |

|

INRA035 |

0,3243 |

0,4606 |

0,4118 |

0,4503 |

0,2424 |

0,3549 |

0,3269 |

0,4314 |

|

ETH10 |

0,6757 |

0,5570 |

0,5588 |

0,6107 |

0,4545 |

0,3728 |

0,5673 |

0,5283 |

|

Среднее |

0,5792± |

0,5684± |

0,5588± |

0,5880± |

0,5541± |

0,5462± |

0,5646± |

0,5800± |

|

±0,1672 |

±0,1539 |

±0,1047 |

±0,1043 |

±0,1807 |

±0,1714 |

±0,1278 |

±0,1355 |

|

|

П р и м е ч а н и е |

. Описание популяций (групп) см. |

в разделе «Методика». Het теор. рассчитана по M. |

Nei (6). |

|||||

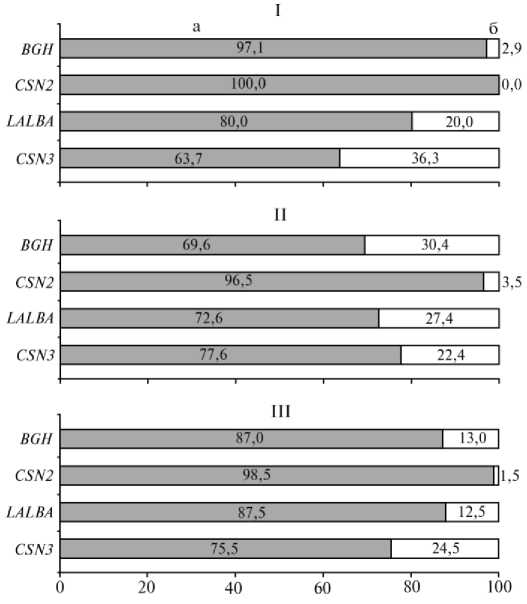

Рассчитанные генетические расстояния и построенные на их основе дендрограммы (рис. 2) показали отсутствие существенных генетических различий между исследуемыми группами скота. Как и ожидалось, филогенетически наиболее обособленными оказались животные австрийской селекции (II группа) (значения соответствующих генетических расстояний — 0,0412 и 0,0465). Между чистопородными отечественной селекции и улучшенными животными (I и III группы) генетических различий практически не было (0,0135).

Полученная филогенетическая структура полностью согласуется с происхождением и направлением селекции исследованных групп скота, однако она отражает степень филогенетического родства без учета влияния селекции животных на продуктивность. Соответствующие расчеты генетических расстояний по генам CSN3 , LALBA , CSN2 и BGH (см. рис. 2, Б) показали наибольшую близость между популяциями голштинизированных симменталов отечественной селекции (III группа) и чистопородных симменталов австрийской селекции (II группа). Направление отечественной селекции (I группа) было отличным от такового в других группах.

[I группа

I группа

111 группа

I группа

III группа

II группа

Рис. 2. Дендрограммы изученных популяций крупного рогатого скота симментальской породы разного происхождения: А и Б — построены соответственно без учета продуктивности и в зависимости от продуктивности. Для построения дендрограмм использовалась программа Phylip; описание групп (популяций) животных см. в разделе «Методика».

Таким образом, показано наличие двух вариантов каждого из изученных генов белков молока и гормона роста у животных трех исследованных популяций крупного рогатого скота симментальской породы. Исключением было отсутствие аллеля В гена β-казеина у коров I группы (чистопородные отечественной селекции). Полученные нами данные о положительном влиянии аллеля А гена κ-казеина на удои согласуются с имеющимися в литературе (7). Выявлено превосходство носителей аллеля А этого гена по показателю жирности молока. В то же время полученные нами результаты оценки влияния гена α-лактальбумина на продуктивность противоположны данным S. Kaminski (2). У животных с генотипом ВВ по LALBA молочная продуктивность выше, чем у носителей аллеля А, но при генотипе АА выше содержание белка и жира в молоке. Генотип АА по гену β-казеина и генотип VV по гену гормона роста наиболее предпочтительны по величине удоя, а жирность молока у коров с аллелем L гена гормона роста выше, чем у животных, в генотипе которых имеется аллель V. Выбранные для анализа микросателлитные локусы обладают достаточно высокой степенью полиморфизма (среднее число аллелей на локус — от 4,28 до 4,85), что делает их удобным инструментом для характеристики и управления генетической структурой популяций, а также критерием оценки генетических различий между группами скота симментальской породы. Фактическая степень гетерозиготности, рассчитанная по семи локусам, во всех исследованных группах превышала 50 %, что позволяет предполагать более легкую адаптацию животных к условиям окружающей среды. Вероятно, это один из факторов, обеспечивших удовлетворительную акклиматизацию животных австрийской селекции на территории России. Сравнительный анализ генетической структуры по микросателлитам и генам белков молока показал, что если по происхождению, как и ожидалось, наиболее близкородственными являются чистопородные и улучшенные животные отечественной селекции, то по продук- тивности и, следовательно, по направлению селекции наиболее близки улучшенные животные отечественной и животные австрийской селекции.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. З и н о в ь е в а Н.А., Г л а д ы р ь Е.А., Э р н с т Л.К. и др. Введение в молекулярную генную диагностику сельскохозяйственных животных. Дубровицы, 2002.

-

2. K a m i n s k i S. Polymorphism of milk protein genes in coding and regulatory regions and their effects on gene expression and milk performance traits. In: Gene polymorphisms

affecting health and production traits in farm animals. Jastrz e biec, Poland, 2003: 117-120.

-

3. V a n d e n B e r g G., E s c h e r J.T.M., d e K o n i n g P.J. e.a. Genetic polymorphism of k-casein and β-lactoglobulin in relation to milk composition and processing properties. Neth. Milk Dairy J., 1992, 46: 145-151.

-

4. K e m e n e s P., d e A l m e i d a R e g i t a n o L.C., d e M a g a l h ã e s R o s a A. J. e.a. κ -Casein, β -lactoglobulin and growth hormone allele frequencies and genetic distances in nelore, gyr, guzer a , caracu, charolais, canchim and santa gertrudis cattle. Genet. Mol. Biol., 1999, 22(4): 539-541.

-

5. C u r i R.A., L o p e s C.R. Evaluation of nine microsatellite loci and misidentification paternity frequency in a population of Gyr breed bovines. Brazil J. Vet. Res. Anim. Sci.,

2002, 39(3): 129-135.

-

6. N e i M. Analysis of gene diversity in subdivided population. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 1973, 70: 3321-3323.

-

7. B r o p h y B., S m o l e n s k i G., W h e e l e r T. e.a. Cloned transgenic cattle produce milk with higher levels of beta-casein and kappa-casein. Nature Biotech., 2003, 21: 157

ГНУ Всероссийский НИИ животноводства Россельхозакадемии,