Гены резистентности к антибиотикам у бактерии Staphylococcus aureus: обзор литературы

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются различные типы резистентности стафилококков к антибиотикам. Подробно рассмотрена резистентность к метициллину и оксациллину, которая связана с наличием гена mecA, передаваемым в составе мобильного элемента SSC (staphylococcal cassette chromosome), а также резистентность к ванкомицину, экзогенно приобретенная от энтерококков.

Гены антибиотикорезистентности, пенициллинсвязывающий белок, мобильный элемент ssc

Короткий адрес: https://sciup.org/140284313

IDR: 140284313

Текст научной статьи Гены резистентности к антибиотикам у бактерии Staphylococcus aureus: обзор литературы

Широкое и неконтролируемое применение антимикробных препаратов

привело к появлению резистентных штаммов. Сегодня это является

актуальной

проблемой,

поскольку

распространение

антибиотикорезистентных бактерий представляет серьезную угрозу для

<11928 Пенициллин

Актиномицин 1940 -

■ пло-Мицетин

•ЯЛНтнротриЦИН

Стрептом ици н 1943

Хлорамфеникол ] 947

Ауреомицин 1948

Эритромицин

Гетрациклин*1’0^

Спираннцин 19551

।адоПеиициллни С

Грамицидин S

1945Хлортетра циклив

Альбомицин

Неомицин 19490кситетрацнклин

Левомицетин

Колимицин '1953Ванкомицин

“И«^

Ам пициллнНе щ-

Триметоприм'"°1

Спсктинокнцнн 11

Гентамицин 1964

Рифампицин 11

Миноциклин! 967

Тобрамицин .

Цефалексин 1970 ■

1O-Q Колистин Демиклациклин

I <И1лМет|юнидааол Фузидовая кислота

1962 Клоксациллни

4966 Доксициклин

1968 Клиндамицин

Амоксициллин 1972

1971Цефазолии

>11973Фосфомнцин

Блеомицин 1975 1976 Амикацин

Цофуроксим 1977 ■

_ . 1979 Цеф!1клор

^Го*™-^'

Цефтазидим *1982 Цифтриаксон

Норфлоксацин 1003, Ципрофлоксацин е"<>,,т

Ai

оксацян гокицин гираинд

1лентин1988»

>1984 Темоцнллин

Мупироцин

• ioou Дзтреонам

Мидеклмицин >1989 Ломефлоксацин

Цефпиром.-д, Таобаьта*'^1

Цсфипим1094■

Гсмифлоксацнн Моксифлоксацнн

1990 Клар*! ромицин

Диритроммцин 1СШ-1 Лсеоф причин н 1 Надифлокслцин

Сиарфлоксацим Панмнем

1999" Эртапинем ’^"'Лннезолид

Дорипенем Тигецнкдця

Цефтаролин 2008

■2007 Телаванцин

‘2015 Тенкеобактин

2018*

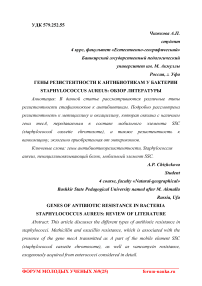

Рис. I.Временная шкала открытии основных шпибшинкии.

здоровья людей во всем мире.

Открытие антибиотиков имело большое значение в лечении болезней бактериальной природы. Благодаря созданным препаратам удалось спасти миллионы людей от смертельных инфекций.

В настоящее время уже открыто несколько тысяч разнообразных природных, полусинтетических и синтетических веществ, применяемых в качестве антибактериальных средств (рис.1). Но уже из всех известных антибиотиков используется лишь малая часть из-за выработанной к ним устойчивости бактериями. Создавать же новые антимикробные средства экономически не выгодно, т.к. за пару лет у бактерий появится резистентность и к новым препаратам.

В тот момент, когда у возбудителя болезни вырабатывалась устойчивость к антибиотику, то использовали сочетания из нескольких препаратов для лечения заболевания. Но по прошествии времени стали

появляться штаммы бактерий, имеющие полирезистентность к химически несхожим веществам, и это во много раз осложнило лечение заболевания.

27 февраля 2017 г. Всемирная Организация Здравоохранения опубликовала глобальный список патогенных бактерий, имеющих высокую устойчивость к антимикробным препаратам. В перечень с высоким приоритетом, помимо других бактерий, входили methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin intermediate Staphylococcus aureus (VISA) и vancomycin resistant Staphylococcus aureus (VRSA). В качестве первоочередной задачи ВОЗ ставит дальнейшие исследования и разработки лечения антибиотикорезистентных бактерий [1].

Бактерии рода Staphylococcus являются повсеместно распространенными микроорганизмами. Они являются частью микрофлоры человека и животных, а также присутствуют в почве, в воздухе и на различных объектах окружающей среды [2].

Staphylococcus aureus считается опасным возбудителем инфекций, угрожающих жизни из-за его высокой вирулентности и способности адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, в частности к действию антимикробных препаратов [3].

С точки зрения устойчивости к антибиотикам выделяют 5 типов S. aureus:

-

I тип – стафилококк с естественной резистентностью / чувствительностью к АМП, в частности к пенициллинам (PSS, PSSA);

-

II тип – пенициллин-резистентный, но метициллин-чувствительный стафилококк (MSS/PRS, MSSA/PRSA), пенициллин-резистентность которого связана с выработкой фермента пенициллиназы, которая подавляется полусинтетическими пенициллинами (метициллином / оксациллином);

-

III тип – стафилококк, устойчивый к полусинтетическим пенициллинам, в том числе к метициллину (MRS, MRSA);

-

IV тип - стафилококк с промежуточной резистентностью к ванкомицину (VIS, VISA/GISA);

-

V тип - ванкомицин-резистентный стафилококк (VRS, VRSA) [4].

MRSA

В 1959 году в Великобритании был впервые введен метициллин в клиническую практику во избежание растущей резистентности у S. aureus к пенициллину, связанной с приобретением фермента в-лактамазы, которая деактивирует антибиотик путем гидролиза в-лактамного кольца [5].

Метициллин является полусинтетическим в-лактамным антибиотиком второго поколения, который не чувствителен к расщеплению в-лактамазы за синтез которой отвечает ген blaZ.

Резистентность стафилококков к метициллину или оксациллину опосредована геном mecA передаваемым в составе мобильного элемента SSC (staphylococcal cassette chromosome), кодирующего пенициллинсвязывающий белок PBP2A (penicillin binding protein 2A), который обладает низкой аффинностью к в-лактамам [6, 7]. Наличие этого белка указывает на устойчивость ко всем β‑лактамным антибиотикам (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы [8, 9].

Кроме того, PBP2a не является единственным белком, влияющим на устойчивость S. aureus к антибиотикам. Белок PBP4 оказывает влияние на поддержание устойчивости к оксациллину [10].

Первый случай возникновения MRSA был зафиксирован в Великобритании в 1960 году [11].

Группа ученых во главе с Катрианой Харкинс в 2017 году сделала секвенирование геномов MRSA и MSSA выделенных в Великобритании в промежуток времени с 1960 -1961 года и Дании с 1964 -1989 года [5].

Как предполагают исследователи, ген mecA, был приобретен в середине 1940-х годов. Именно в этот период опосредуемая в-лактамазой устойчивость к пенициллину стала распространяться среди клинических изолятов S. aureus. В 1944 году был описан первый устойчивый к пенициллину штамм S. aureus. В последующие годы частота резистентности в клинических изолятах неуклонно повышалась, так что к тому времени, когда метициллин был введен в клиническую практику, частота резистентности к нему была уже на уровне 80% [5].

Как показало исследование бактерий из коллекции, выделенной в 1960 году, в дополнение к устойчивости к метициллину, первая MRSA была также устойчива к пенициллину, стрептомицину и тетрациклину [5].

Глобальное распространение MRSA обусловлено диссеминацией нескольких клональных линий, обладающих различными генетическими особенностями, включая различные факторы патогенности и устойчивости к лекарственным препаратам [12].

Основной генетической детерминантой, связанной с резистентностью к пенициллину у S. aureus, является ген blaZ, mecA также кодирует резистентность к пенициллину с помощью пенициллинсвязывающего белка PBP2a. В секвенированной коллекции blaZ широко распространен, хотя и на более низкой частоте, чем mecA (85,2% изолятов несут ген blaZ и 95,2% ген mecA), это указывает на наличие двух различных механизмов устойчивости к в-лактамам [5].

Пенициллинсвязывающие белки представляют собой транспептидазы, участвующие в синтезе пептидогликана клеточной стенки бактерий. Действие в-лактамов обусловлено блокированием перекрестного связывания структуры клеточной оболочки в пенициллинсвязывающих белках и ингибированием синтеза бактериальной клеточной стенки [13].

Ген mecA регулируется репрессором MecI и рецептора к в-лактамам MecRI. В отсутствие ^-лактамных антибиотиков MecI ингибирует транскрипцию mecA и mecRI-mecI. В присутствии в-лактамных антибиотиков MecRI расщепляется аутокаталитический и металлопротеиновый домен, который локализуется в цитоплазматической части

MecRI, становясь активным. Металло-протеаза расщепляет MecI, который связан с операторным участком гена mecA, что позволяет начать транскрипцию mecA и синтез PBP2A. Структура mecI и mecRI может быть нарушена в результате инсерции IS431 или IS1272, что приводит к дерепрессии гена mecA [12].

Совместно mecA (2,1 т.п.н.), mecR1 и mecI занимают около 5 т.п.н. и окружены дополнительными mec ассоциированными последовательностями длиной 25–50 т.п.н., включающими транспозоны и инсерционные элементы, а также гены резистентности к другим антибиотикам [14].

На данный момент описано более 11 различных типов SCC [15]. SCCmec кассета характеризуется наличием прямых или обратных фланкирующих повторов. В состав данной кассеты входят: mec-комплекс и ccr-комплекс, а также J-участки. Mec-комплекс состоит из IS431 и/или IS1272 mecA, интактных или поврежденных регуляторных генов mecR1 и mecI. Ccr-комплекс кодирует рекомбиназы, которые обеспечивают мобильность, а именно вырезку и встраивание кассеты. J-участки (J1, J2, J3), расположены между генами mecA и ccr-комплексом. J-участки содержат различные гены и псевдогены, которые не несут каких-либо значимых функций для клеток, за исключением плазмидно- или транспозонно-передаваемых генов резистентности к тяжелым металлам и бета-лактамным антибиотикам [12].

В различных типах мобильных элементов SCCmec, набор генов, находящихся на кассете, может быть разным. Среди них встречаются гены устойчивости к другим антибиотикам, инсерционные элементы, такие как IS431, плазмиды, такие как pT181, и транспозоны, например, Tn554 [16].

SCCmec типов I, IV и V кодируют устойчивость исключительно к β-лактамным антибиотикам, а типы II и III обуславливают полирезистентность, так как эти кассеты содержат дополнительные детерминанты устойчивости, расположенные на интегрированных плазмидах pUB110, pI258 и pT181, а также на транспозоне Tn554. Например, плазмиды pUB110, присутствующие в SCCmec типа II, содержат ген ble устойчивости к блеомицину и ген ant(4') резистентности к канамицину и тобрамицину. В SCCmec типа III присутствуют: плазмида pI258 которая несет ген устойчивости к пенициллинам и тяжелым металлам, плазмида pT181 –– ген tetK резистентности к тетрациклину. Транспозон Tn554, который содержит гены устойчивости к эритромицину, линкосамидам, стрептограмину (ermA), стрептомицину и спектиномицину (aad9/spc), присутствует в кассетах SCCmec II, III, VIII и SCCHg. SCCmec IV может содержать Tn4001 с геном aacA-aphD, кодирующий бифункциональный аминогликозид модифицирующий фермент [12].

SCCmec I, II, III, IV, отличаются наличием отдельных структурных элементов и их расположением. Общим для всех четырех типов является наличие гена mecA и генов ccrA и ccrB. Кодируемые ими белки осуществляют эксцизию и сайт специфическую интеграцию mecA в геном S. aureus [14].

Выделяют различные формы бактериальной резистентности MRSA и используют следующие термины:

— HCA-MRSA (health-care associated MRSA) — нозокомиальные (внутрибольничные) штаммы, инфицирование которыми связано с оказанием медицинской помощи.

— CA-MRSA (community-acquired MRSA) — амбулаторные (внебольничные) штаммы, выделенные от пациентов с инфекциями, развившимися амбулаторно.

CA-MRSA в геноме в SCC содержится mec-элемент VI типа, который определяет резистентность только к β-лактамным антибиотикам, а у HCA-MRSA в SCC содержатся mec элементы II и III типа. Данные генетические структуры являются ответственными за формирование у бактерий мультирезистентности к различным типам антибиотиков (не только к β- лактамам, но и к аминогликозидам, макролидам, тетрациклинам, хлорамфениколу и другим) [17].

VRSA

В 1958 году против S. aureus стали использовать ванкомицин. Он оказывал действие на те штаммы бактерий, которые не поддавались воздействию метициллина. И считалось, что к нему резистентность должна вырабатываться дольше или вообще не вырабатываться [18].

С 1996 года стали отмечаться случаи появления штаммов S. aureus со сниженной чувствительность к ванкомицину VISA в Азии, США, и в Европе, а в 2002 г. в различных географических регионах США был выделен первый штамм S. aureus с высоким уровнем резистентности к ванкомицину VRSA у которых был обнаружен ген vanA [19, 20].

В настоящее время выделяют VISA, hVISA (hetero VISA) и VRSA изоляты. VRSA отличаются высоким уровнем устойчивости (МПК ванкомицина более 64 мкг/мл), такие варианты формируются крайне редко в результате приобретения стафилококками детерминант резистентности от энтерококков. VISA и hVISA изоляты имеют общий механизм формирования устойчивости — усиление синтеза пептидогликана. VISA и hVISA изоляты отличаются невысокими уровнями МПК (4—8 и 2—4 мкг/мл соответственно) [21].

Для штаммов S. aureus со сниженной чувствительностью или устойчивостью к ванкомицину характерно существенное утолщение клеточной стенки и избыточная продукция новых мишеней действия гликопептидов, локализованных вдали от истинных мишеней на плазматической мембране [22].

Т.к. у штаммов VISA клеточная стенка толще, чем у чувствительных штаммов, то в результате значительная часть ванкомицина связывается в верхних слоях клеточной стенки и не достигает мишени действия [23].

Ген vanA, экзогенно приобретён от ванкомицин-устойчивых энтерококков. Резистентность изолятов как VISA, так и hVISA является эндогенной. Она возникает в результате хромосомных мутаций и обуславливается весьма сложным механизмом, в котором ни один из генов не играет ведущей роли. Фенотип VISA/hVISA связан с утолщением клеточной стенки бактерий и избыточной продукцией мишеней действия гликопептидов. Несмотря на то, что в лабораторных условиях фенотип hVISA зачастую неустойчив, в естественных условиях (in vivo) он может переходить в VISA [24].

Антибиотикорезистентность к другим АМП

В исследованиях 1998-2001 гг. было выявлено большое количество штаммов стафилококков устойчивых к фузидовой кислоте, но при этом чувствительных к метициллину.

Фузидовая кислота подавляет синтез белка взаимодействуя с фактором элонгации G (EFG2).

Молекулярные механизмы устойчивости бактерий к фузидовой кислоте включают структурные изменения фактора элонгации, снижение проницаемости оболочки бактерий и ферментативную инактивацию препарата. Первый механизм характеризуется спонтанными хромосомными мутациями гена fusA. Однако в последнее время исследователи чаще рассматривают горизонтальную – плазмидную – передачу гена устойчивости fusB [25].

Также существуют популяции стафилококков с низким и высоким уровнем резистентности к мупироцину: MuL и MuH-штаммы. Интерес у исследователей вызывает тот факт, что ген устойчивости к мупироцину mupA имеет только 57% соответствия с генотипом золотистого стафилококка и, следовательно, может происходить от другого микроорганизма [26].

Учеными доказано, что mupA не является результатом мутаций гена, кодирующего исходный фермент у S. aureus.

Интересно, что ген mupA был обнаружен у штаммов, выделенных до начала клинического использования мупироцина: 3 MuH штамма S. aureus и S. epidermidis из Нигерии в 1965г., коагулазоотрицательные стафилококки, выделенные в Великобритании в 1967 г.

Начиная с первых вспышек MuH штаммов S. aureus были выявлены коагулазоотрицательные стафилококки с высоким уровнем устойчивости, которые могли служить резервуаром резистентности у пациентов, получавших мупироцин. Описаны также перенос гена mupA от коагулазанегативного стафилококка к S. aureus и появление MuH штаммов Staphylococcus haemolyticus в ожоговом отделении, где в течение 2 лет применялся мупироцин [27].

Заключение

Подводя итог данного обзора следует отметить, что S. aureus считается основным и наиболее опасным возбудителем многочисленных инфекционных заболеваний во всем мире. И в первую очередь, это связано с высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов в том числе и с резистентностью к современным антибиотическим препаратам.

Для предотвращения распространения резистентных штаммов необходим контроль частоты встречаемости по всему миру, а также правильный подбор терапии при лечении болезней, связанных с резистентными бактериями. По мимо этого необходимо сократить бесконтрольный доступ к антибиотикам, для сокращения количества резистентных бактерий во внебольничных условиях.

Список литературы Гены резистентности к антибиотикам у бактерии Staphylococcus aureus: обзор литературы

- "Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics". World Health Organization. [Электронный ресурс]. URL: http://www.who.int/medicines/publications/global-priority-list-antibiotic-resistant-bacteria/en/ (дата обращения: 10.06.2018)

- Бухарин, О.В. Микросимбиоценоз / О.В. Бухарин. //Екатеринбург: Уро РАН. - 2014. - 260 с.

- Божкова С.А., Тихилов Р.М., Краснова М.В. Ортопедическая имплантат-ассоциированная инфекция: ведущие возбудители, локальная резистентность и рекомендации по антибактериальной терапии // Травматология и ортопедия России. - 2013. - № 4. URL: http://journal.rniito.org/journal/2013_4/5-15.pdf (дата обращения: 10.06.2018).

- Таболин А.С., Новак А. И. Анализ риска возникновения резистентности у бактерий под воздействием антибиотиков// Вестник РГАТУ, - 2016. - № 2. - С. 58-63. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27252513 (дата обращения: 26.04.2018)

- Catriona P. Harkins, Bruno Pichon, Michel Doumith, Julian Parkhill, Henrik Westh, Alexander Tomasz, Herminia de Lencastre, Stephen D. Bentley, Angela M. Kearns, Matthew T. G. Holden. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus emerged long before the introduction of methicillin into clinical practice // Genome Biology, - 2017. - № 18 (1). URL: https://genomebiology.biomedcentral.com/track/pdf/ (дата обращения: 06.05.2018) DOI: 10.1186/s13059-017-1252-9

- Зайцев А.А., Карпов О.И., Сидоренко С.В. Стафилококки и ванкомицин: тенденции и противостояния // Антибиотики и химиотерапия. - 2003. - Т. 7 (48), №6. - С. 20-26.

- M. Otto. MRSA virulence and spread // Cell Microbiol. - 2012 - October, 14(10). - 1513-1521.

- Шаркова В.А., Лайман Е.Ф., Мазур М.Е. Генетически обусловленная патогенность и антибиотикорезистентность штаммов Staphylococcus spp // ТМЖ. 2014. №3 (57). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheski-obuslovlennaya-patogennost-i-antibiotikorezistentnost-shtammov-staphylococcus-spp (дата обращения: 01.06.2018).

- Гасретова Т.Д., Синькова О. Н., Харсеева Г. Г., Миронов А. Ю. Формирование и распространение MRSA-штаммов у больных с гнойновоспалительными заболеваниями // Клиническая лабораторная диагностика. 2013. - №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-rasprostranenie-mrsa-shtammov-u-bolnyh-s-gnoynovospalitelnymi-zabolevaniyami (дата обращения: 01.06.2018).

- Khan, Shazia, Ulysses W Sallum, Xiang Zheng, Gerard J Nau, and Tayyaba Hasan. Rapid optical determination of β-lactamase and antibiotic activity // BMC Microbiology. 2014. - № 14 (1):URL: (дата обращения: 12.05.2018).

- DOI: 10.1186/1471-2180-14-84

- Jevons, M.P. ‘Celbenin'-resistant staphylococci // Br. Med. J. 1961, 1, С. 124-125.

- Романов, А. В. Типирование MRSA: какие методы являются оптимальными для решения различных задач? / Романов А. В., Дехнич А. В. // Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. - 2011. - Т. 13, № 2. - С. 168-176. URL:http://www.antibiotic.ru/cmac/pdf/cmac.2011.t13.n2.p168.pdf (дата обращения: 09.06.2018).

- Boutiba Ben Boubaker I., Ben Abbes Abdallah H., Mamlouk K., Mahjoubi F., Kammoun A., et al. Evaluation of a cefoxitin disk diffusion test for the routine detection of methicillin resistant Staphylococcus aureus // Clin Microbiol Infect 2004; 10:762 5. URL: http://www.biomedsearch.com/nih/Evaluation-cefoxitin-disk-diffusion-test/15301683.html (дата обращения: 01.05.2018).

- Страчунский Л.С., Белькова Ю.А., Дехнич А.В. Внебольничные MRSA - новая проблема антибиотикорезистентности // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2005. - Т. 7. - № 1. с. 32-46.

- International Working Group on the Staphylococcal Cassette Chromosome elements (IWG-SCC). URL: http://www.sccmec.org/ (дата обращения: 09.06.2018).

- Гордеев А.Б., Любасовская Л.А., Родченко Ю.В., Дубоделов Д.В., Мукосей И.С., Кочеткова Т.О., Никитина И.В., Ионов О.В., Зубков В.В., Трофимов Д.Ю., Припутневич Т.В. Генетический полиморфизм госпитальных штаммов Staphylococcus epidermidis, выделенных у новорожденных отделения реанимации и интенсивной терапии // Вестник РГМУ. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskiy-polimorfizm-gospitalnyh-shtammov-staphylococcus-epidermidis-vydelennyh-u-novorozhdennyh-otdeleniya-reanimatsii-i (дата обращения: 06.05.2018).

- Тамразова, О. Б. Возможности преодоления антибиотикорезистентности в терапии пиодермий [Текст] / О. Б. Тамразова // Клиническая дерматология и венерология. - 2014. - № 6. - с. 64-73.

- G. V. Doern, K. P. Heilmann, H. K. Huynh, P. R. Rhomberg, S. L. Coffman, A. B. Brueggemann. (2001). Antimicrobial Resistance among Clinical Isolates of Streptococcus pneumoniae in the United States during 1999-2000, Including a Comparison of Resistance Rates since 1994-1995. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. № 45, - С. 1721-1729

- А.В. Дехнич, А.А. Никулин, Е.Л. Рябкова, О.И. Кречикова, М.В. Сухорукова, Р.С. Козлов, исследовательская группа РОСНЕТ. Эпидемиология резистентности штаммов S. aureus, выделенных от пациентов в ОРИТ российских стационаров: результаты многоцентрового исследования // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2008. - Т. 10, № 4, - с. 333-344.

- Зайцев, А. А. Стафилококки и ванкомицин: тенденции противостояния / А. А. Зайцев, О. И. Карпов, С. В. Сидоренко // Антибиотики и химиотерапия. 2003. - Т. 48, № 6. - С.20 - 26.

- Гостев В.В., Попенко Л.Н., Черненькая Т.В., Науменко З.С., Ворошилова Т.М., Захарова Ю.А., Хохлова О.Е., Круглов А.Н., Ершова М.Г., Ангелова С.Н., Полетаева Е.Д., Молчанова И.В., Сидоренко С.В. Оценка чувствительности MRSA к оксациллину, цефокситину, ванкомицину и даптомицину // Антибиотики и химиотерапия. 2013. - №9 10. - C. 13-20.

- Кононова Л. И., Коробов В. П. Физиологические особенности устойчивых к ванкомицину штаммов коагулазонегативных стафилококков // Вестник ПГУ. Биология. 2010. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziologicheskie-osobennosti-ustoychivyh-k-vankomitsinu-shtammov-koagulazonegativnyh-stafilokokkov (дата обращения: 01.05.2018).

- Сидоренко, С. В. Молекулярные основы резистентности к антибиотикам / С. В. Сидоренко, В. И. Тишков // Успехи биологической химии. - 2004. - Т. 44. - с. 263-306.

- Руководство EUCAST по выявлению механизмов резистентности и резистентности, имеющей особое клиническое и/или эпидемиологическое значение Редакция 1.0 URL: http://www.antibiotic.ru/minzdrav/files/docs/eucast-guideline-on-detection-of-resistance-mechanisms-1.0-rus.pdf

- Сергеев, А. Ю. Стафилококковая колонизация кожи, антибиотикорезистентность и противомикробная терапия при распространенных дерматозах [Текст] / А. Ю. Сергеев, Г. Н. Бурцева, В. Ю. Сергеев // Иммунопатология. Аллергология. Инфектология. - 2014. - № 4. - С. 42 - 55

- Тамразова, О. Б. Возможности преодоления антибиотикорезистентности в терапии пиодермий [Текст] / О. Б. Тамразова // Клиническая дерматология и венерология. - 2014. - № 6. - с. 64-73.

- Богданович Т.М., Страчунский Л.С. Мупироцин: уникальный антибиотик для местного применения // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 1999. - № 1 (1). - С. 57-65.