Геоархеологические исследования на среднепалеолитическом памятнике Сухая Мечётка в 2021 году

Автор: Очередной А.К., Янина Т.А., Романис Т.В., Курбанов Р.Н., Таратунина Н.В., Ельцов М.В., Казаков Е.В., Иванов Я.Д., Куприянова М.Д., Клименко П.Г., Ремизов С.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. Нижневолжским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН, в рамках комплексной Нижневолжской экспедиции, организованной ИИМК РАН, было продолжено изучение среднепалеолитического памятника Сухая Мечётка, расположенного на северной окраине Волгограда. Исследования были направлены на изучение хроностратиграфической позиции культурного слоя стоянки и реконструкцию палеоклимата в период обитания на ней неандертальцев. В 2021 г. к западу от охранной зоны стоянки был заложен дополнительный сплошной разрез для изучения стратиграфии правого борта балки Сухая Мечётка. В 2021 г. на памятнике была полностью завершена верхняя часть разреза СМ 14-18 (СМ East), общей глубиной 26 м. Кроме того, к западу от него был зачищен новый разрез -СМ West и проведена их предварительная корреляция, в т.ч. по выделенным и описанным палеопочвам. Для точной корреляции почв раскопов отобраны образцы на палинологический, микроморфологический, физико-химические анализы и исследования фитолитов. Отобрана колонка образцов для OSL-датирования. Изучение погребенных почв Сухой Мечётки имеет большое значение для понимания динамики климатических изменений в период формирования культурного слоя стоянки. Педогенетические уровни, выделенные в 2021 г. по глубинам, выдержанности и характеру почвообразования сопоставимы с погребенными почвами, описанными для памятника ранее. Впервые описанная текстурно-дифференцированная погребенная почва в разрезе СМ West расширяет представление о пространственной неоднородности почвенного покрова, а соответственно, и условий обитания человека. Результаты продолжающихся полевых исследований на Сухой Мечётке позволят впервые определить культурно-хронологическое положение стоянки в контексте среднепалеолитических комплексов Восточной и Центральной Европы.

Волгоград, сухая мечётка, средний палеолит, стратиграфия, погребенные почвы, абсолютное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146062

IDR: 145146062 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0201-0208

Текст научной статьи Геоархеологические исследования на среднепалеолитическом памятнике Сухая Мечётка в 2021 году

Среднепалеолитический памятник Сухая Ме-чётка (Волгоградская стоянка, Сталинградская стоянка) является одним из наиболее известных палеолитических комплексов в Восточной Европе. Единственный известный на сегодняшний день культурный слой памятника залегает на более чем двадцатиметровой глубине, под мощной толщей перекрывающих отложений. Культурный слой был частично изучен экспедицией под руководством С.Н. Замятнина в 1952 и 1954 гг. на площади в 650 м2. Коллекция Сухой Мечётки, хранящаяся в МАЭ

РАН, насчитывает около 8 000 единиц хранения и на сегодняшний день является одной из наиболее представительных и выразительных коллекций индустрий, относящихся к микокской общности среднего палеолита [Замятнин, 1961; Bosinski, 1967; Кузнецова, 2006; Праслов, Кузнецова, 2020; Колесник и др., 2020; Очередной и др., 2020].

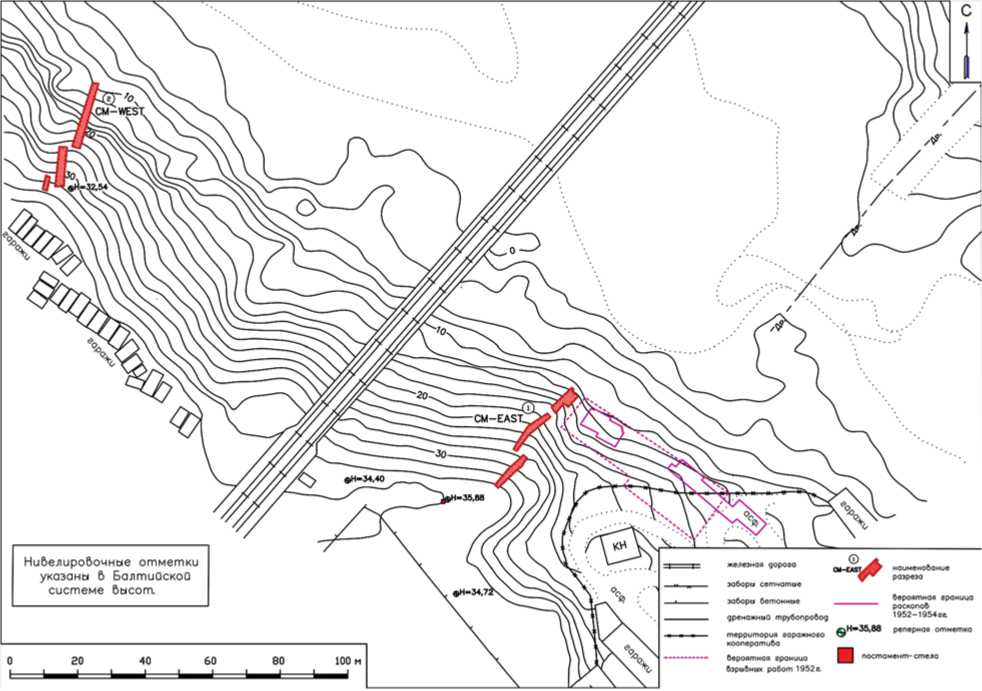

Памятник расположен на правом берегу глубокой древней балки (по которой он и был назван), прорезающей правый берег долины Волги на северной окраине города Волгограда (рис. 1). Устье-

Рис. 1. Расположение памятника Сухая Мечётка на северной окраине Тракторозаводского р-на Волгограда.

вая часть балки через 2,5 км после стоянки выходит к Волге и к плотине Волжской ГЭС. Ближайшие окрестности стоянки подверглись значительным изменениям в результате активных строительных работ, развернувшихся в Тракторозаводском р-не Волгограда во второй половине прошлого века. Здесь были выстроены три крупных объекта, существование которых напрямую влияет на изучение стоянки. Сначала в непосредственной близости от памятника, примерно в 70 м к западу от него, в 1951–1954 г. был возведен двухколейный железнодорожный мост на бетонных опорах. Через тридцать лет, уже в 1980-е гг., почти вся правая (восточная) часть памятника оказалась застроена многоярусным гаражным кооперативом (рис. 2, 3). Наконец, вплотную с юга к памятнику подходит территория Пассажирского Автотранспортного Предприятия, во время строительства которого уровень дневной поверхности в районе локализации памятника был дополнительно выровнен. Заодно практически засыпанной оказалась и приустьевая часть овражка, который разделял стоянку на две части – Западную и Восточную [Замятнин, 1961]. Такое активное воздействие на памятник, с одной стороны, привело к значительному осложнению любых дальнейших работ по изучению культурного слоя, который по предположению С.Н. Замятнина распространяется к югу от уже изученной площади [Там же], а с другой стороны, частично переплани- ровало и дополнительно законсервировало отдельные участки первоначального рельефа памятника, что также осложняет дальнейшие исследования.

Основные этапы истории изучения памятника уже были неоднократно опубликованы [Кузнецова, 2006; Праслов, Кузнецова 2020; Очередной и др., 2020]. Стоит отметить, что, несмотря на неоднократные попытки выяснить и уточнить возраст отложений, вмещающих культурный слой стоянки, этот вопрос до сих пор является ключевым для Сухой Мечётки.

Полевые работы на памятнике были возобновлены несколько лет назад в рамках возвращения к комплексным исследованиям среднепалеолитических памятников Русской равнины группой, состоящей из специалистов Отдела палеолита ИИМК РАН, Отдела эволюционной географии ИГ РАН, МГУ, Донецкого национального университета, Почвенного института им. В.В. Докучаева и других исследовательских институтов. Для полноценного сравнительного анализа данных, полученных в течение последних лет на отдельных стратифицированных памятниках Восточной Европы, необходимо использование материалов синхронных памятников с близкими характеристиками условий залегания и степени сохранности, а также изученных при помощи единого набора методов. Начало этим работам было положено исследованиями группы стратифицированных памятников средне-

Рис. 2. Топографический план правого борта балки Сухая Мечётка с указанием расположения разрезов СМ East и СМ West относительно участка, исследованного С.Н. Замятниным в 1952 и 1954 г. (Съемка: Е.К. Блохин и Е.В. Казаков).

го палеолита на Верхней Десне (Хотылёво I и Бе-товская группа памятников). Кроме Сухой Мечёт-ки, к работе привлечены многослойные памятники Бирючья Балка 2 и Рожок I, расположенные соответственно в нижнем течении Северского Донца и в береговом обрыве северного побережья Азовского моря. Возобновление исследований Сухой Мечётки, таким образом, является одной из стадий реализации единого проекта по обновлению аналитических данных по стратифицированным среднепалеолитическим памятникам Русской равнины.

Для получения наиболее полной стратиграфической информации о четвертичных отложениях, подстилающих и перекрывающих культурный слой памятника, рядом с западной стенкой Раскопа I (Западного раскопа) С.Н. Замятнина [Замятнин, 1961, с. 9, рис. 2; Праслов, Кузнецова, 2020, с. 92, рис. 8], был заложен разрез, постепенно доведенный до современной бровки мыса. Суммарная мощность отложений, вскрытых разрезом, составляет 26 м при общей мощности отложений мыса в 36 м, и до сезона 2021 г. вся хроностратиграфическая информация о памятнике базировалась на изучении этого разреза (Разрез СМ 14-18) (рис. 2, 3). В 2021 г.

Нижневолжским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН, в рамках комплексной Нижневолжской экспедиции, организованной ИИМК РАН, было продолжено изучение среднепалеолитического памятника Сухая Мечётка. Разрез СМ 14–18, продолженный в 2021 г., вскрыл три толщи, которые были хорошо известны на памятнике еще с раскопок С.Н. Замятнина, а несколько позже изучены серией геологических разрезов на Нижней Волге. Сверху вниз это отложения хвалынской трансгрессии Каспия, мощная пачка слоистых ательских суглинков и подстилающие ее пески хазарской трансгрессии Каспия. В нижней части ательской толщи залегает серия различных по выразительности, но сходных по мощности погребенных почв. К одной из этих почв, самой нижней по разрезу СМ 14–18, приурочен культурный слой Сухой Мечётки.

Проблемы с датировкой памятника до недавнего времени были обусловлены отсутствием возможности получения серийной хронометрической информации по его стратиграфической колонке. Однако прогресс развития неорганогенных методов датирования в последние десятилетия, с одной стороны, позволяет закрыть эту лакуну в изучении

Сухой Мечётки, а с другой стороны – позволяет использовать стратиграфическую колонку памятника для хроностратиграфических корреляций в пределах всего региона Нижней Волги.

В 2021 г. на памятнике была полностью завершена верхняя часть разреза СМ 14–18, а также обновлены его низы, что позволило начать подробное изучение серии погребенных почв, вмещенных в основание ательской толщи разреза. Завершение верхов разреза и обновление его нижней части позволило внести значительные коррективы в предыдущий вариант описания разреза и уточнить особенности контактных зон между различными толщами. После завершения изучения результатов аналитики эта информация должна обеспечить наиболее корректный вариант хроностратиграфической корреляции литологической колонки памятника с опорными разрезами Нижневолжского региона. Результаты первой партии OSL-дат, полученные для стратиграфической колонки разреза СМ 14–18 в Институте Макса Планка, не совпадают с ранее полученными результатами радиоуглеродного датирования [Otcherednoy et al., 2019; Вишняцкий, Нехорошев, Очередной, 2019], удревняя памятник до границы MIS 4 и MIS 3 [Lauer, Otcherednoy, 2021]. Однако, несмотря на эту корректировку, результаты первого опыта применения OSL свидетельствуют в пользу достаточно молодого возраста культурного слоя Сухой Мечётки среди среднепалеолитических памятников открытого типа Восточной Европы. Получение новых хронометрических данных является одной из задач программы продолжения исследований Сухой Мечётки.

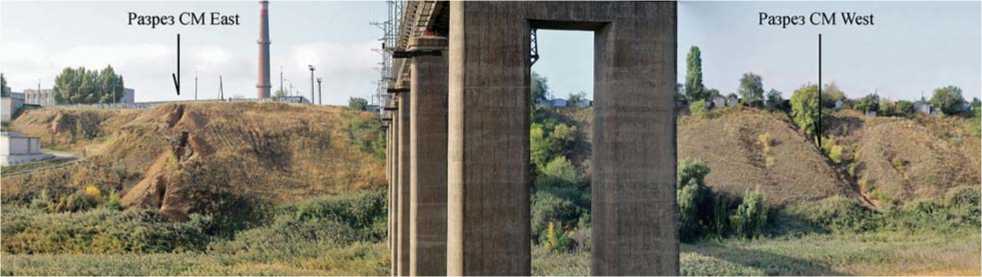

Для более полного изучения изменчивости осадконакопления на участках правого борта балки в непосредственной близости от зоны локализации памятника в 2021 г. было решено заложить еще один полный разрез в 155 метрах к западу от разреза СМ 14–18. Такое расположение нового разреза объясняется, во-первых, необходимостью выйти за пределы западной части охранной зоны железнодо- рожного моста и, во-вторых, обнаружением узкого и довольно протяженного овражка, правый борт которого и был использован для получения стратиграфического разреза. Появление нового разреза позволило упростить номенклатуру, примененную нами к изучению стратиграфии стоянки – теперь разрезы обозначены как Западный (новый разрез 2021 г.) и Восточный (разрез СМ 14–18) или СМ West и СМ East (рис. 2, 3).

В разрезе СМ West была вскрыта толща отложений, предварительно подразделенная на 16 литологических слоев. Верхняя и средняя части разреза представляют собой чередование супесей, лессовидных суглинков и суглинков, среди которых предварительно выделена погребенная почва (слой 5). В нижней части разреза, начиная с 11 слоя, характер отложений меняется. Здесь наблюдается чередование опесчаненных прослоев лессовидных суглинков светло-коричневого цвета с ярко выраженной блочной структурой, и прослоев плохо сортированного разнозернистого песка с редким мелким гравием. Мощность прослоев не выдержана и составляет от 2 до 5 см для суглинистых и от 1 до 2 см для песчаных, также в пределах этой толщи обнаружены участки концентраций крупнозернистого песка с гравием. Начиная с 12 слоя отмечается высокая карбонатность суглинков и, частично, песчаных прослоев. Эта часть разреза разбита вертикальными трещинами, которые, по всей видимости, являются постседиментационными. Слоистые отложения подстилает погребенная почва (слой 13), насыщенная мелкими древесными угольками. Она представлена очень плотным неслоистым лессовидным суглинком ореховатой структуры, с многочисленными мелкими пятнами равномерно распределенных карбонатов и пятнами омарганцевания до 0,5 см. Также отмечена высокая степень постседиментационной трещиноватости. На поверхности этой почвы были обнаружены несколько осколков трубчатых костей. В основании разреза зафиксиро-

Рис. 3 . Правый борт балки Сухая Мечётка и расположение разрезов СМ East и СМ West, на переднем плане – опоры железнодорожного моста; вид с севера. (Фото А.К. Очередного).

вана толща горизонтально слоистого разнозернистого песка с большим количеством крупнопесчаной фракции и мелкого гравия (слой 16).

Таким образом, в нижней части разреза СМ West была обнаружена последовательность отложений, которая сходна с низами разреза СМ East – это разнозернистые горизонтально слоистые пески в основании разреза, выразительная погребенная почва, насыщенная древесными угольками и с находками неопределимых осколков костей, перекрытая толщей переслаивающихся плотных карбонатизиро-ванных суглинков и песков.

Прямая корреляция нового разреза СМ West с разрезом СМ East будет проведена после завершения изучения образцов, отобранных в обоих разрезах на литолого-геохимические виды анализов и микроморфологию.

Изучение погребенных почв Сухо й Мечётки имеет важное значение для понимания динамики климатических изменений в период формирования культурного слоя стоянки. В рамках проведения экспедиционных работ в сентябре 2021 г. были выделены и описаны палеопочвы в двух разрезах. В первом разрезе СМ East выделено четыре педогенетических уровня, включая погребенную в 1950-х гг. голоценовую каштановую солонцеватую почву. Для палеореконструкций наибольший интерес представляют три педогенетических уровня, выделенных на глубине: 20 метров – почва 2, 21 метр – почва 3, 22 метра – почва 4. Все почвы хорошо выдержаны по простиранию, но отличаются степенью сохранности.

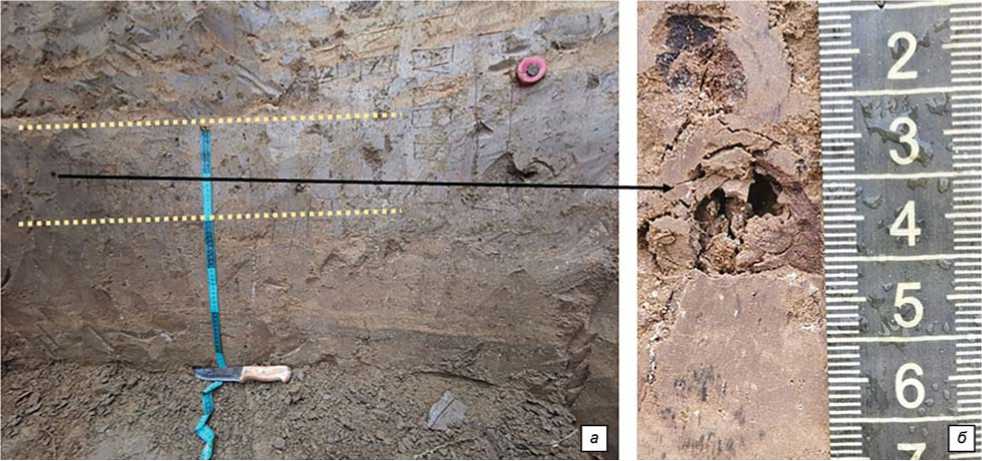

Почва 2 представляет собой о статки легкосуглинистого срединного горизонта B мощностью

20–30 см, выше и ниже которого залегают слоистые аллювиальные отложения с характерными супесчаными прослоями (рис. 4, а ). Эта почва отличается наличием хорошо сохранившихся педо-тубул (рис. 4, б ), наблюдаемых на протяжении всей расчистки, что свидетельствует о периоде стабилизации поверхности и достаточно сухих условиях, комфортных для почвенной мезофауны.

Третья почва, несмотря на большую мощность от 80 до 100 см, слабо дифференцирована на горизонты. Выделение горизонтов проведено по смене интенсивности бурого цвета, смене характера кутан (матовые в гумусово-аккумулятивном горизонте сменяются глянцевыми бурыми в срединных), смене мезостурктуры (от комковатой в верхней части профиля до призматической в нижней части). По всему профилю распределены марганцевые и железистые пятна, но на границе с подстилающей породой появляются угли. По результатам полевых исследований можно предполагать, что это аналог современных степных почв. Уточнение типа почвы, причин появления углей, определения режима переувлажнения требует детального изучения особенностей микростроения и физико-химических показателей почвы.

Четвертая погребенная почва представляет собой недифференцированный уплотненный суглинистый горизонт мощностью 20–30 см, неоднородный по цвету, весь биотурбированный за счет ходов червей (рис. 5, а ). К этой почве приурочено увеличение количества ожелезненных и марганцевых пятен, что позволяет говорить о периодических гидроморфных условиях при преобладании субаэральные условий почвообразования.

Рис. 4. Разрез СМ East.

а – вторая погребенная почва; б – педотубула. (Фото Т.В. Романис).

Рис. 5. Погребенные почвы на глубине 22 м.

а – Разрез СМ East: четвертая погребенная почва (на врезке крупнее биотурбированный горизонт АВ); б – погребенная почва разреза СМ West. (Фото Т.В. Романис).

Во втором разрезе СМ West описана одна погребенная почва на глубине порядка 20 м, в верхней части содержащая мелкие обломки костей (слой 13). Эта почва мощностью 70 см отличается хорошей дифференциацией на горизонты А EL Bt Bt и может являться аналогом современных дерново-подзолистых почв (рис. 5, б ).

Для корреляции почв двух раскопов отобраны образцы на физико-химические анализы (24 шт.), исследования фитолитов (21 шт.), микроморфоло-гический анализ (28 шт.), а также серия из шести монолитов для палинологических исследований (отражающих изменения по профилям для каждой погребенной почвы).

В целом, выделенные в 2021 г. педогенетиче-ские уровни по глубинам, выдержанности и характеру почвообразования сопоставимы с погребенными почвами, описанными ранее Н.И. Глушанковой [Праслов, Кузнецова, 2020]. Впервые описанная текстурно-дифференцированная погребенная почва в разрезе СМ West расширяет представление о пространственной неоднородности почвенного покрова, а соответственно и условий обитания человека.

Результаты продолжающихся полевых исследований на Сухой Мечётке, а также результаты изучения коллекций этого памятника, которое прово- дят сотрудники ИАЭТ СО РАН, Отдела палеолита ИИМК РАН и Исторического факультета ДонНУ [Колесник и др., 2020; Ларионова, 2021] позволят впервые определить культурно-хронологическое положение стоянки в контексте среднепалеолитических комплексов Восточной и Центральной Европы.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, проект № 21-18-00552. Авторы благодарят за помощь в проведении работ администрацию Тракторозаводского района г. Волгограда, а также сотрудников ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и Историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта».

Список литературы Геоархеологические исследования на среднепалеолитическом памятнике Сухая Мечётка в 2021 году

- Вишняцкий Л.Б.,Нехорошев П.Е., Очередной А.К. Новые данные по хронологии среднего палеолита Восточной Европы (по результатам полевых исследований ИИМК РАН 1998-2018 гг) // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий: (К 100-летию создания российской академической археологии). - СПб.: Петербургское Востоковедение. - 2019. - С. 69-82.

- Замятнин С.Н. Сталинградская палеолитическая стоянка // Краткие сообщения Института археологии. -1961. - Вып. 82. - С. 5-37.

- Колесник А.В., Очередной А.К., Степанова К.Н., Данильченко А.Ю. Технология первичного расщепления камня на стоянке Сухая Мечётка // Camera praehistorica. - 2020. - № 2 (5). - С. 67-99.

- Кузнецова Л.В. Сухая Мечётка // Археология Нижнего Поволжья. Т. 1. Каменный век. - Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2006. - С. 18-22.

- Ларионова А.В. Предварительные данные о степени сохранности культурного слоя среднепалеолитической стоянки Сухая Мечётка: раскоп 1 // Camera praehistorica. - 2021. - № 1 (6). - С. 25-46.

- Очередной А.К., Ремизов С.О., Степанова К.Н., Ельцов М.В., Воскресенская Е.В., Вишняцкий Л.Б., Нехорошев П.Е., Блохин Е.К., Титов В.В., Колесник А.В. Среднепалеолитический памятник Сухая Мечётка: возобновление комплексных исследований // Нижневолжский археологический вестник. -2020. - Т. 19. - № 1. - С. 230-253.

- Праслов Н.Д., Кузнецова Л.В. Палеолитическое поселение Сухая Мечётка (по материалам раскопок С. Н. Замятнина). - СПб.: Невская книжная типография, 2020. - 44 с.

- Bosinski G. Die mittelpaläolithischen Funde im westlichen Mitteleuropa - Köln: Verlag Böhlau, 1967. -205 p.

- Lauer T., Otcherednoy A.K. Luminescence dating of Sukhaya Mechetka Middle Paleolithic site (preliminary results) [Электронный ресурс] // Evolution of fluvial systems at different time scales. Fluvial Archives Group -FLAG. Online Meeting 2021. - URL: http://eg.igras.ru/wp-content/uploads/2021/09/Otcherednoy.pdf (дата обращения: 06.11.2021).

- Otcherednoy A.K., Voskresenskaya E.V., Stepanova K.N., Vishnyatsky L.B., Nehoroshev P.E., Kolesnik A.V., Zaretskaya N.E., Larionova A.V., Blochin E.K. Etudes géoarchéologiques pluridisciplinaires des sites du paléolithique moyen de la Plaine Russe. // L'Anthropologie. - 2019. - Т. 123. - № 2. - С. 310-318.