Геоархеологические исследования в Барабинской лесостепи (Новосибирская область) в 2013 году

Автор: Кузьмин Я.В., Софейков О.В., Зольников И.Д., Чупина Д.А., Новикова О.И., Никулина А.В., Ануфриев Д.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521967

IDR: 14521967

Текст статьи Геоархеологические исследования в Барабинской лесостепи (Новосибирская область) в 2013 году

В 2013 г. продолжалось изучение адаптации древнего человека к обстановкам природной среды Барабинской лесостепи на основе технологий геоинформационных систем (ГИС), начатое в 2012 г. [Кузьмин и др., 2012]. Работы проводились в Чановском, Барабинском, Куйбышевском и Здвинском районах Новосибирской обл. Фактическим материалом послужили опубликованные своды археологических памятников двух районов области [Молодин, Новиков, Софейков, 2000; Молодин, Соловьев и др., 2011], а также архивные материалы НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области и Новосибирского городского юридического агентства. Обследовались, прежде всего, те объекты, для которых известна хронологическая принадлежность; в поле определялись GPS координаты и геоморфологическая ситуация. С помощью анализа ГИС-методами цифровой модели рельефа SRTM до начала полевых работ была построена геоморфологическая схема исследованного района (рис. 1).

Исследованный участок в геоморфологическом отношении является частью Барабинской слабоволнистой гривно-озерной равнины [Земцов и др., 1988]. В пределах изученной в 2013 г. территории можно выделить два района: 1) северный, приуроченный к долине р. Оми и ее притоков, и окружающие ее водораздельные поверхности; 2) южный, включающий берега озер Чаны, Сартлан, Урюм, Тандово и др., водораздельные пространства между ними, а также долины рек Каргат и Чулым.

В северном районе в пределах долины р. Оми выделяются пойма (высота до 2–2,5 м над урезом) и первая надпойменная терраса (высота до 5–7 м); в долинах малых рек (Кама и др.) выделяются пойма (высота до 1–1,5 м) и первая надпойменная терраса (высота 2–3 м). Долина р. Оми имеет хорошо выраженное чётковидное строение – чередование озеровидных расширений («займищ») и сравнительно узких участков. Значительные участки (особенно в окрестностях оз. Бол. Казатово) представляют

Рис. 1. Геоморфологическая схема района работ 2013 г. и положение археологических памятников.

Типы рельефа: 1 – слаборасчлененная водораздельная поверхность; 2 – гривы; 3 – озеровидные и межгривные понижения; 4 – современные озера; 5 – долинный комплекс (пойма и надпойменная терраса).

Археологические памятники: 6 – неолит; 7 – бронзовый век; 8 – железный век; 9 – раннее средневековье; 10 – позднее средневековье.

собой плоские водоразделы, частично заболоченные. Наиболее высокие отметки заняты гривами (рис. 1).

В южном районе рельеф в целом менее расчлененный, чем в северном. Общим фоном здесь являются уплощенные водоразделы, наивысшие точки которых занимают гривы. Межгривные понижения, а также участки, прилегающие к крупным озерам, часто заболочены. Долины рек Каргата и Чулыма слабо врезаны в водораздельную поверхность и практически не имеют террас (рис. 1); хорошо выражен лишь уровень пойменной аккумуляции (высота до 1,5–2,0 м над меженным уровнем воды).

В 2013 г. было обследовано ок. 100 археологических объектов неолита, бронзового века, железного века и средневековья (для многослойных памятников каждый культурный компонент является отдельным объектом). Установлено, что в северном районе подавляющая часть памятников приурочена к водораздельному типу рельефа – гривам и контакту водораздельного пространства с долинным рельефом (рис. 1). При этом некоторые объекты (Преображенка-3, -6) находятся на сниженной водораздельной поверхности, сложенной субаэральными осадками, близ тылового шва надпойменной террасы [Зольников и др., 2008]. Ряд памятников (Шубинское Озеро-1; Казатово-1, -5, -7, -8) занимает плоские водоразделы, в настоящее время слабо заболоченные. Лишь единичные объекты (Преображенка-2) располагаются на поверхности надпойменной террасы (высотой до 5 м).

В южном районе большая группа памятников (в основном курганные могильники) находится на вершинах и склонах грив; также обычной является позиция на плоском водоразделе. Отдельные памятники (Чича-5) расположены в межгривных понижениях. Некоторые объекты (Каргат-4, -6) находятся очень низко по отношению к современному уровню рек (не выше 1,5–2,0 м), однако наличие котлованов жилищ говорит о том, что они не затапливались при половодьях – по крайней мере в то время, когда на них проживали древние люди. Единичные памятники (Михайловка-5, близ оз. Урюм) занимают древнюю озерную поверхность, на высоте 1,5– 2,0 м над современным уровнем озера (см. также [Молодин, Новиков, Софейков, 2000, с. 83]).

Полученные в 2013 г. данные послужат основой для выполнения основной цели проекта – изучения адаптации древнего населения к природным условиям на основе пространственно-временнóго анализа археологических памятников центральной части Барабинской лесостепи. Однако уже сейчас можно сделать некоторые предварительные выводы, касающиеся природной обстановки системы озер Чаны, Малые Чаны, Урюм, Сартлан и Саргуль, а также территории между ними. На основании изучения палеогеографии Барабинской лесостепи [Орлова, 1990; Зыкин, Зыкина, 2009] сделан вывод о том, что уровень оз. Чаны и других крупных водоемов Барабы в позднеледниковье и в раннем голоцене (13,0–6,5 тыс. л.н.) был ниже современного. В среднем – позднем голоцене (6000–250 л.н.), по данным ряда авторов [Орлова, 1990; Зыкин, Зыкина, 2009, с. 80–81], Чановская озерная система была в целом больше современной, с максимальным превышением зеркала воды в отдельные отрезки времени до 3–4 м над сегодняшним уровнем, т. е. до абсолютной отметки около 110 м.

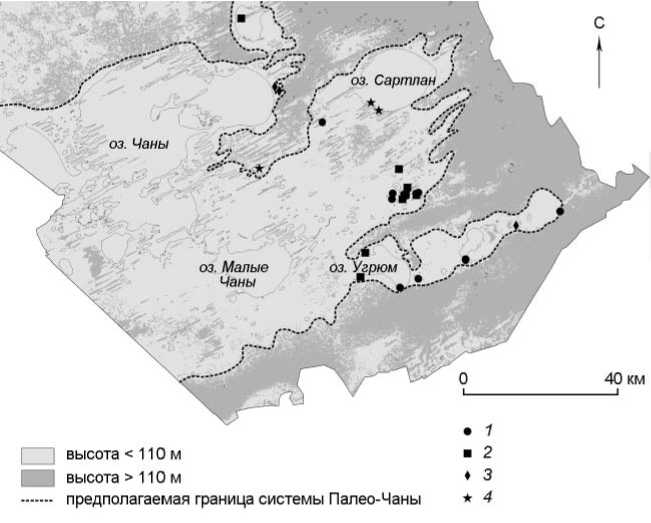

Наши данные позволяют подойти к оценке достоверности этих выводов с точки зрения геоархеологии. Получив на основе цифровой модели рельефа SRTM [Кузьмин и др., 2012] положение горизонтали 110 м (рис. 2), мы установили, что в пределы гипотетического водоема попадает не только территория между современными озерами Сартлан и Малые Чаны [Орлова, 1990, с. 81], но и обширные пространства в бассейне

Рис. 2. Положение предполагаемой береговой линии системы Палео-Чаны по отметке 110 м [Орлова, 1990; Зыкин, Зыкина, 2009] и позиция археологических памятников ( 1 – бронзовый век; 2 – железный век; 3 – раннее средневековье;

4 – позднее средневековье).

р. Каргат, включая озера Урюм и Саргуль (рис. 2). В пределах водоема, который можно назвать Палео-Чаны , находится целый ряд археологических памятников различного возраста – в основном бронзового века и эпохи раннего железа. Возраст этих культурных комплексов Барабы можно определить как ок. 4200–2800 л.н. для бронзового века [Молодин, Марченко и др., 2010; Molodin et al., 2012], и ок. 2800–1600 л.н. для эпохи железа [Молодин, Савинов и др., 1988].

Хотя некоторые памятники находятся на вершинах и склонах грив в пределах возможного затапливаемого пространства (например, Новогре-бенщиково-1, -2; Сивково-1, Чича-1, Здвинск-1 и др.), и вполне могли существовать в условиях более высокого уровня системы Палео-Чаны, целый ряд объектов располагаются на дне гипотетического водоема (например, Михайловка-5, Каргат-4, Каргат-6, Чулым-1, Нижний Чулым-1, Саргуль-2, Урюм-2, Верх-Урюм-1) (рис. 2).

Принимая во внимание, что интервал существования этих памятников можно оценить как 4000–1600 л.н., возникает вопрос о том, возможно ли было сколько-нибудь долговременное затопление этой территории ПалеоЧанами в позднем голоцене, а если возможно, то когда?

Полученные нами в 2013 г. данные требуют дальнейшего анализа, однако уже сейчас становится очевидным, что весьма большие размеры системы озер Палео-Чаны, которые реконструировались ранее [Орлова, 1990; Зыкин, Зыкина, 2009], нуждаются в более аргументированном геологическом и геохронологическом обосновании.