Геоархеологические работы на территории Азербайджанской Республики в 2022 году

Автор: Анойкин А.А., Зейналов А.А., Кулаков С.А., Очередной А.К., Идрисов И.А., Курбанов Р.Н., Эйбатов Т.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2022 г. совместной Российско-Азербайджанской геоархеологической экспедицией проводились работы на территории Азербайджанской Республики. Исследовалась береговая зона Мингячевирского водохранилища, в пределах местонахождении Гараджа, где была собрана представительная коллекция каменных артефактов и остатков плейстоценовой фауны. Среди ядрищ основная часть представлена простейшими одноплощадочными однофронтальными нуклеусами параллельного принципа скалывания, остальные - радиальные. Сколы в основном крупные и средние, среди них значительную часть составляют первичные. В орудийном наборе есть чопперы, рубила, однолезвийные скребла. Впервые на памятнике найдены пики и нож типа Бокштайн. В целом материалы, полученные на памятнике в 2022 г., не выделяются из технокомплекса Гараджи, особенности которого были установлены на основании работ предыдущих лет (финальный ранний палеолит), и, согласно естественно-научным данным, относящегося к поздней стадии бакинского времени (~0,5-0,4 млн л.н.). По окончании работ на памятнике проведен отбор серии образцов на OSL и космогенное датирование. В ходе разведочных работ на территории Агстафинского и Газахского р-нов Азербайджана было обнаружено два пункта концентрации подъемного материала палеолитического облика и один с индустрией финального этапа каменного века. Проведен мониторинг пещерных стоянок Азых и Таглар (Ходжавендского р-н) с целью оценки их текущего состояния и перспектив возобновления археологических работ. На объектах установлены сохранившиеся участки плейстоценовых отложений, определены возможности их исследования: отбор образцов для абсолютного датирования (OSL, 14С) и ряда естественно-научных методов (палинология, DNA-анализ и др.) на гроте Таглар и стационарные раскопки на значительной площади в пещере Азых.

Азербайджан, палеолит, палеонтология, стратиграфия, абсолютное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146332

IDR: 145146332 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0021-0028

Текст научной статьи Геоархеологические работы на территории Азербайджанской Республики в 2022 году

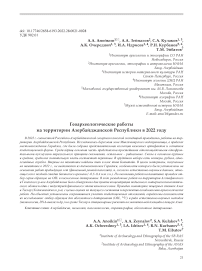

В октябре 2022 г. участники совместной Российско-Азербайджанской геоархеологической экспедиции проводили исследовательские работы в среднем течении р. Куры, а также в юго-восточной части Карабахского нагорья, на территории городского округа Мингячевир и Агстафинского, Га-захского, Ходжавендского р-нов Азербайджанской Республики (рис. 1, 1 ). В задачи экспедиции входили мониторинг состояния уже известных и поиск новых памятников палеолита, а также отбор образцов для оптико-люминисцентного и космогенного датирования.

Основным районом работ в 2022 г. была береговая зона в юго-восточной части Мингячевирского (Мингечаурского) водохранилища, в пределах ранее выявленных границ местонахождения Гарад-жа, исследования которого ведутся с 2012 г. [Зейналов и др., 2013; Анойкин и др., 2021]. Памятник находится в северо-западной части хребта Гарад-жа, в зоне размыва водохранилищем средне- и раннечетвертичных отложений, на участке, начинающемся примерно в 1,0 км к востоку от плотины и имеющем протяженность ок. 0,7 км, высота над ур. м. ок. 80 м. Четвертичные отложения на этом участке представляют собой выходы залегающих под очень большим углом (до 60°–70°) пород, простирающихся с запада на восток. Выделяется несколько основных пачек, имеющих сложное строение и представляющих собой переслаивающиеся толщи морского и континентального генезиса [Анойкин и др., 2021]. Согласно комплексу естественно-научных данных, вся толща отложений на этом участке соответствует значительному временному интервалу, скорее всего, в пределах финала бакинского этапа истории Каспийского моря (ок. 0,5–0,4 млн л.н.).

Археологический материал связан с песчаногалечными прослоями в континентальных толщах и залегает на их размывах, как правило, с незначительным горизонтальным смещением. В ходе работ предыдущих лет на памятнике было выделено три зоны концентрации каменных артефактов: «нижний» уровень, связанный с наиболее древней континентальной толщей; «средний» – залегающий в более молодых континентальных отложениях, и «верхний» уровень, находки из которого происходят из кровли этой же молодой толщи, но фиксируются только при максимально низких

Рис. 1. Карта-схема района работ ( 1 ), пункт сбора подъемного материала в урочище Калтан ( 2 ) и входовая галерея пещеры Азых ( 3 ).

1 – местонахождение Гараджа; 2 – пункт сбора подъемного материала в урочище Калтан; 3 – пункт сбора подъемного материала у горы Гарабых; 4 – пункт сбора подъемного материала у с. Шыхлы-2; 5 – пещерные стоянки Таглар и Азых.

уровнях стояния воды. Практически все артефакты были обнаружены на дневной поверхности, однако несколько предметов были извлечены при разборе сцементированных участков песка, т.е. залегали in situ .

В текущем году из-за высокого уровня воды в водохранилище площадь памятника, до ступ-ная для визуального осмотра, оказалась почти вдвое меньшей, чем в 2021 г., а участок распространения «верхнего» уровня залегания находок был практически недо ступным. Тем не менее в результате проведенных работ 2022 г. удалось собрать представительную коллекцию как каменных артефактов (55 экз.), так и остатков плейстоценовой фауны (18 экз.). Среди фаунистических остатков присутствуют зуб, хвостовые позвонки, фрагменты лопатки и трубчатых костей ископаемого слона (Archidiskodon sp.), зуб лесного слона (Palaeoloxodon antiquus), рог и астрагал древнего быка (Bos sp.), трубчатая кость и основание рога гигантского оленя (Megaloceros giganteus), трубчатая и берцовая кости благородного оленя (Cervus sf. elaphus), а также несколько неопределимых фрагментов трубчатых костей.

Археологическая коллекция 2022 г. представлена следующими категориями изделий: колотые гальки – 15 экз., нуклевидные формы – 16 экз., технические сколы – 15 экз., отщепы – 9 экз.; 16 предметов вторичной обработкой преобразованы в орудия.

В качестве сырья в основном использовались окремненные алевритистые породы или слабо-окремненный песчаник. Существенно реже – эффу-зивы, в единичных случаях фиксируется утилизация кварцита и высококачественного кремня.

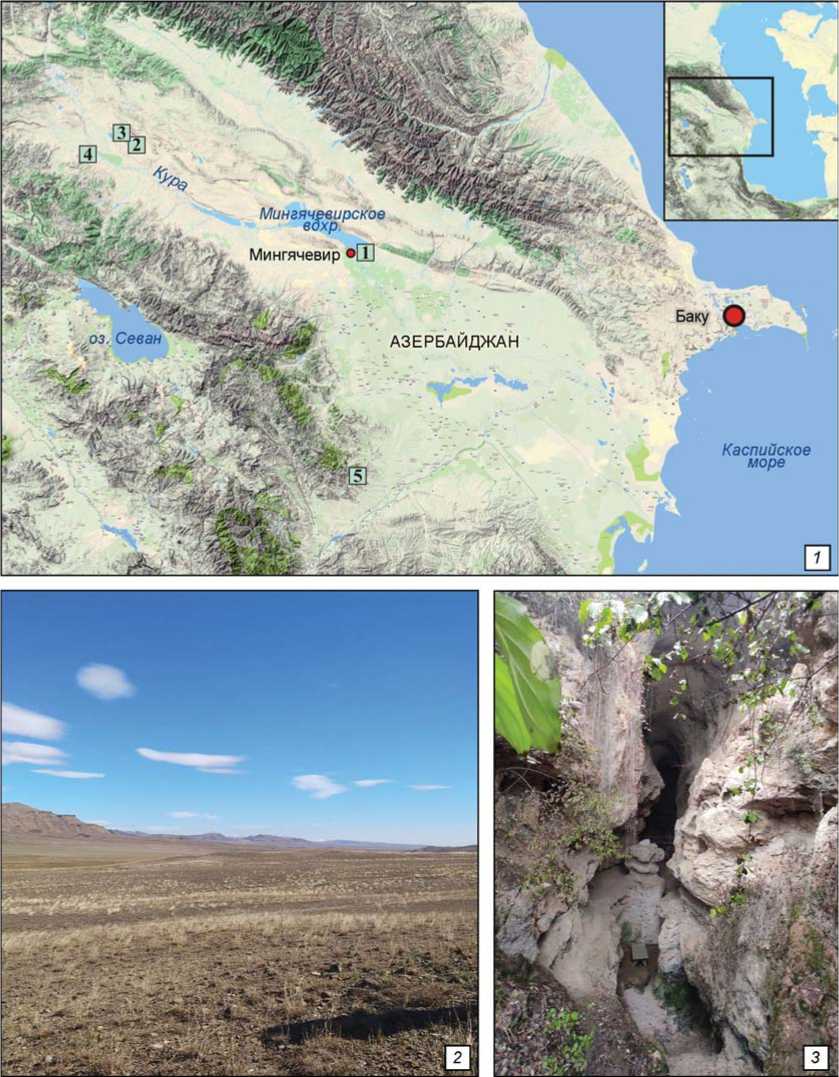

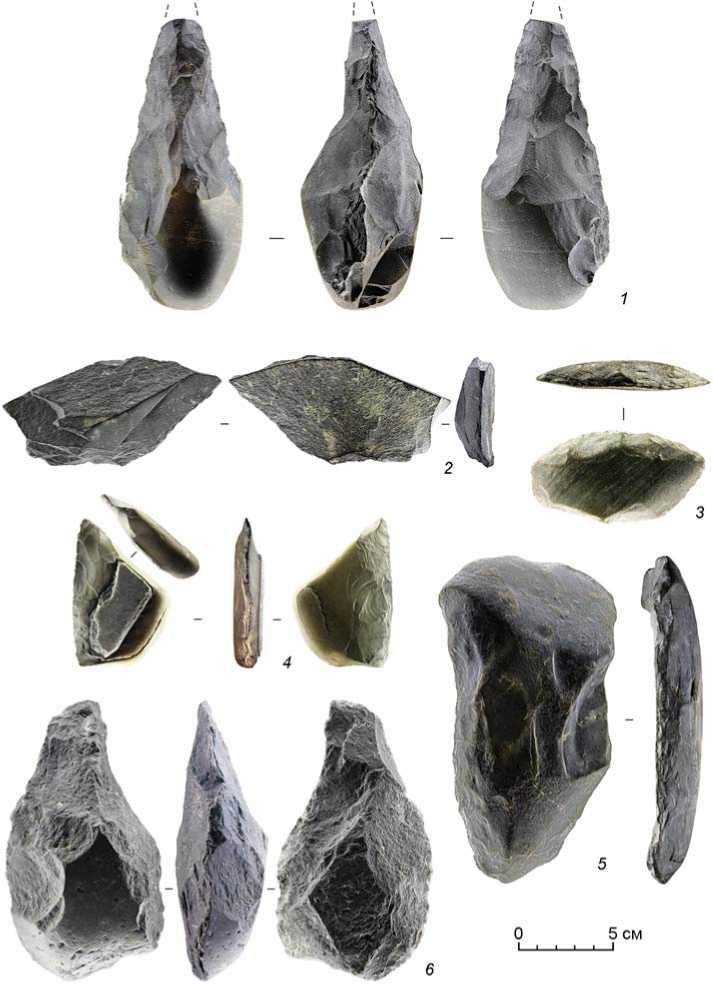

Среди нуклевидных форм половину составляют бессистемно обколотые гальки, возможно, отражающие этап тестирования сырья. Среди 8 типологически выраженных ядрищ основная часть (5 экз.) представлена простейшими одноплощадочными однофронтальными нуклеусами параллельного принципа скалывания, с минимальной предварительной подготовкой или без таковой. Еще одно изделие утилизировано в той же системе, но имеет две противолежащие площадки с общим фронтом, используемые поэтапно. Остальные ядрища (2 экз.) демонстрируют радиальную технику расщепления. Среди сколов (24 экз.) значительную часть (~45 %) составляют технические, отражающие начальную стадию процесса декортикации. Такие первичные сколы, как правило, имеют крупные размеры и округлые очертания. Также среди продуктов контроля процессов расщепления в единичных экземплярах есть краевой и продольный сколы, и, впервые зафиксированный на памятнике, выразительный скол утончения, характеристики которого свидетельствуют о его принадлежности к сколам формирования бифасиальных изделий. Это крупный широкий, относительно тонкий от-щеп, с короткими негативами ступенчатых снятий на дорсале, угол наклона ударной площадки ~30 градусов (рис. 2, 2 ; 3, 4 ).

Среди отщепов в равных долях представлены крупные и средние сколы, мелкий один. «Дольки» отсутствуют. Остаточные ударные площадки естественные или гладкие. Огранка дорсалов в основном продольно-поперечная, реже – субпараллельная. Один небольшой скол, выполненный из кремня, имеет слабовыпуклую фасетированную ударную площадке и огранку дорсала, близкую радиальной.

В орудийном наборе о сновными категориями являются галечные рубящие формы (чопперы, 5 экз.) и различные формы крупных двухсторонне обработанных изделий (6 экз.). Также в коллекции присутствуют два однолезвийных скребла на первичных отщепах (продольное (рис. 2, 5 ) и поперечное (рис. 2, 3 ; 3, 2 )), крупное скребловидное орудие, выполненное на гальке, изделие с коротким массивным шипом и отщеп с ретушью.

Три чоппера выполнены в «классической» технике, когда слабо выпуклое или прямое лезвие оформляется на коротком торце гальки серией односторонних сколов. У двух изделий лезвие оформлено по более длинному краю серией бифасиаль-ных сколов и имеет зубчатый контур.

Из группы орудий с двухсторонней обработкой три относятся к категории рубил (рис. 2, 6 ; 3, 3, 5, 7 ), а одно по своим характеристикам соответствует ножам типа Бокштайн (рис. 2, 4 ) и является первым изделием такого типа на памятнике.

Еще одним новым типом, неизвестным здесь ранее, являются пики. В 2022 г. было обнаружено два предмета, отличающиеся по характеру обработки, но, безусловно, относящиеся к этой категории. Первое (147 × 64 × 58 мм), выполнено на брусковидной удлиненной гальке, копьевидное, сильно удлиненное (рис. 2, 1 ; 3, 6 ). Сохранилась прямая галечная пятка. Разноразмерными, поперечными, сильно модифицирующими сколами обработана вся поверхность на 2/ 3 протяженности заготовки, края дополнительно подправлялись мелкими широкими однорядными и двухрядными краевыми сколами. Мелкими снятиями оформлено трехгранное сильно удлиненное массивное острие с обломанным кончиком, в медиальной части заготовки имеющее слабо выраженные плечики, а в дистальной части становящееся линзовидным. Аналоги данному орудию есть в коллекции слоя 5 раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-Залив-4 в Южном Дагестане [Рыбалко, 2020]. Второе изделие (121 × 71 × 40 мм) имеет более простое и грубое оформление (рис. 3, 1 ). Оно изготовлено на продольно расколотой крупной овальной гальке, на одном из торцов которой серией крупных модифицирующих сколов, выполненных с двух сторон по сохранившейся галечной широкой плоскости, оформлено длинное (1/ 3 заготовки), массивное трехгранное острие, обломанное в дистальной части.

В целом материалы, полученные на памятнике в 2022 г., не выделяются из технокомплекса Га-раджи, особенности которого были установлены на основании работ предыдущих лет. В первичном расщеплении это доминирование простейших параллельных ядрищ, при эпизодическом использовании радиального и долечного расщепления. Для изготовления орудий в большинстве случа-

Рис. 2. Артефакты с местонахождение Гараджа (фотографии А.К. Очередного).

1 - пик; 2 - отщеп; 3 , 6 - скребла; 4 - нож типа Бокштайн; 5 - рубило.

ев использовались гальки или массивные первичные сколы с них. Вторичная обработка преимущественно сколовая. В орудийном наборе доминируют крупные формы (рубила, чопперы и др.). Орудия на сколах малочисленны и не имеют интенсивной обработки. Присутствие единичных леваллуазских ядрищ и интенсивно ретушированных скребел, а также сколов с леваллуазской морфологией, как правило изготовленных из высококачественного сырья, в том числе кремня, также не противоречит раннепалеолитической атрибуции этих материалов. В последнее время на Восточном и Южном Кавказе было открыто несколько раннепалеолитических объектов, технокомплексы которых включали как крупные двухсторонние орудия, так и изделия, полученные леваллуазской техникой, в том числе на уже упоминавшейся выше стоянке Дарвагчай-За-лив-4 [Рыбалко, Кандыба, 2021]. Скорее всего, в материалах Гараджи фиксируются как минимум два разновременных, но технологически преемственных комплекса, существовавшие в рамках общей позднеашельской индустриальной традиции, что не противоречит и стратиграфической ситуации на местонахождении.

По окончанию работ на памятнике был проведен отбор дополнительной серии образцов на оптико-лю-

Рис. 3. Артефакты с местонахождение Гараджа (рисунки А.В. Абдульмановой).

1, 6 – пики; 2 – скребло; 3 , 5 , 7 – рубила; 4 – отщеп.

минесцентное и космогенное датирование с разных участков залегания археологического материала и из перекрывающих и подстилающих их отложений.

Еще одним участком работ 2022 г. на территории Куринской межгорной впадины являлся участок левобережья р. Кура между ее руслом и горами Карабых, Кешишдаг, Демир-Тапа и Саждаг. Административно этот участок относится к Аг-стафинскому р-ну Азербайджана. В 1986–1990 гг. во время разведочных работ сотрудником ИАЭА НАНА М.М. Мансуровым были проведены сборы археологического материала палеолитического облика [Azarbaycan arxeologiyasi..., 2008, с. 308-311], однако какого-либо продолжения эти исследования не получили. Целью разведочного маршрута, проходившего по урочищам Калтан, Джейранчель и долине Джейрандюзи, в котором также принял участие М.М. Мансуров, было подтверждение факта заселения этой территории человеком в ранние этапы каменного века, точная фиксация участков концентрации археологического материала и оценка перспективности района в плане нахождения стратифицированных объектов палеолита. Первый пункт с подъемным комплексом артефактов был обнаружен на выровненном участке склона на правом берегу безымянного водотока в урочище Кал-26

тан, в 3 км к западу от горы Кешишдаг (41,421444° с.ш., 45, 353333° в.д.) (рис. 1, 2 ). Рыхлые отложения здесь представляют собой размытые останцы слабовыраженных террас с маломощным песчаногалечниковым аллювием, перекрывающим разновозрастные породы неогена. В коллекции (11 экз.) представлены два нуклеуса – радиальный однофронтальный и простой одноплощадочный однофронтальный параллельного принципа скалывания. Оба ядрища использовались для получения коротких подпрямоугольных отщепов. Среди сколов (7 экз.): крупных – 4, средних – 3. Ударные площадки гладкие и естественные, огранка дорса-лов – субпараллельная и продольно-поперечная, практически на всех присутствует желвачная корка. Также среди артефактов присутствует технический скол декортикации, на котором мелкой многорядной крутой и вертикальной дорсальной краевой ретушью оформлено тройное скребло. Все изделия выполнены из долерита/габбро-диабаза, вероятно, залегающего в виде вулканических бомб разных размеров. Поверхность предметов патинизирова-на, ребра сглажены.

Второй пункт сборов локализован в безымянном ущелье у южного склона горы Гарабых (41,436222° с.ш., 45, 29625° в.д.). Данный участок представля- ет собой размытый борт речной террасы (вероятно р. Кура), высотой первые десятки метров, сложенной мощной толщей галечникового аллювия. Превышение над современным руслом реки более 300 м. В коллекции (11 экз.) представлены два простых одноплощадочных однофронтальных ядрища параллельного принципа скалывания для получения крупных и средних сколов. Четыре первичных скола, один пластинчатый и три обычных отщепа, все крупные, с гладкими или естественными ударными площадками, огранка дорсалов отщепов – продольно-поперечная, пластинчатого – субпараллельная. Почти все изделия выполнены из долерита/габбро-диабаза. Один первичный скол сделан на песчанике, а пластинчатый отщеп – на окремненной осадочной породе. На продольно расколотой гальке (окремненная осадочная порода) выполнено выемчатое орудие с протяженной неглубокой выемкой, созданной серией коротких широких полукрутых дорсальных сколов. Поверхность всех предметов патинизирова-на, ребра сглажены в разной степени, наиболее сильно у выемчатого орудия.

Технико-типологический облик подъемного материала с обоих пунктов, с учетом состояния поверхности, позволяет отно сить их к палеолитическому времени, без более четкой культурнохронологической атрибуции. При этом, наличие в пунктах сбора толщ рыхлых отложений мощностью от нескольких метров и более, позволяет рассматривать эти местонахождения как перспективные в плане дальнейших исследований.

На правобережье р. Куры, в продолжение выполненного маршрута, был проведен осмотр местности в районе с. Шыхлы, где в 1960-е гг. исследовались местонахождения Гаялы, Чахмахлы и Гадыр-дере, материалы которых были атрибутированы разными этапами палеолита, включая ашельскую эпоху [Мансуров, 2020]. Обследование показало, что в результате интенсивной хозяйственной деятельно сти часть местонахождений была разрушена, а часть находится вне зоны доступа. При проведении рекогносцировочных работ в окрестностях с. Шыхлы-2 на участке вспаханного поля и прилегающей к нему площадке с непотревоженным дерновым покровом был собран массовый археологический материал (41,292381° с.ш., 45, 148419° в.д.).

В коллекции (27 экз.) представлены нуклевид-ные обломки средних размеров (2 экз.), причем более крупный является бессистемно обколотой уплощенной конкрецией кремня; пластины (5 экз.), все фрагментированы, ширина 20–35 мм, дорсалы двухгранные; отщепы (18 экз.), из которых крупных – 8, средних – 7, мелких – 3. На 20 % отщепов присутствует желвачная корка; площадки гладкие, дорсалы – субпараллельные однонаправленные, у трех – продольно-поперечные. Также есть два мелких обломка сырья. Орудий и типологически выраженных ядрищ нет.

Практически все артефакты выполнены из желтовато-серого кремня, иногда с переходами в сильноокремненную осадочную породу. Два от-щепа (средний и мелкий) сделаны на обсидиане, но не отличаются по каким-либо другим параметрам от остальных сколов. Состав каменной индустрии не позволяет точно определить культурно-хронологическую принадлежность материалов, могущих интерпретироваться как верхнепалеолитические, так и как раннеголоценовые, однако определенные аналогии в характеристиках сколов и в видах используемого сырья с комплексами навеса Гырмызы-Гая, отнесенных к финалу неолита [Анойкин и др., 2021], а также то, что собранные артефакты, скорее всего, происходят из отложений голоценового времени, позволяет предполагать, что они соответствуют финальной фазе каменного века.

На территории Ходжавендского р-на Азербайджана находятся известные пещерные стоянки Азых и Таглар, активно изучавшиеся в 1960–1980-х гг. [Джафаров, 1999; Гусейнов, 2010]. В 2022 г. участниками экспедиции был проведен мониторинг этих объектов с целью определения их текущего со стояния и перспектив возобновления археологических работ. Визуальный осмотр показал, что в гроте Таглар (39,605722° с.ш., 46,959611° в.д.) частично сохранился участок рыхлых отложений площадью несколько м2 в восточном секторе. Благодаря высокой карбонатизации грунта уцелела восточная стенка раскопа, высотой ~ 4 м, что позволяет в дальнейшем провести работы по отбору образцов для абсолютного датирования (OSL, 14С) и ряда естественно-научных методов (палинология, DNA-анализ и др.).

В пещере Азых во входной галерее, несмотря на сильную карбонатизацию, частично разрушены стенки раскопа 1980-х гг. на уровне слоев 5–7 и сильно поврежден западный (в направлении входа) сектор раскопа нижней пачки слоев (слои 7–10) (рис. 1, 3). В центральном зале верхняя и средняя часть отложений (слои 3–6) сохранились в хорошем состоянии, благодаря консервационным работам, а их площадь позволяет проводить масштабные исследования. Еще одним участком, перспективным для раскопок, может являться второй зал пещеры, соединенный с центральным узким, но легко проходимым лазом. Зал площадью более 100 м2 имеет округлые очертания, куполообразную кровлю и заполнен рыхлыми отложениями, имеющими по предварительным оценкам мощность не менее 3–4 м. Он хорошо снабжается воздухом и имеет стабильную положительную температуру, что могло делать это место привлекательным для обитания в холодные периоды.

Таким образом, в 2022 г основными результатами совместной Российско-Азербайджанской геоар-хеологической экспедиции стали комплексные исследования условий залегания и распространения артефактов на памятнике Гараджа, сопровождавшиеся отбором образцов для нескольких методов абсолютного датирования (оптико-люминесцентное, космогенное), обнаружение нескольких местонахождений с материалами палеолитического облика на левобережье р. Куры, а также анализ состояния опорных для региона пещерных стоянок Азых и Таглар, что позволит прервать многолетнюю паузу в их изучении и провести новые исследования на современном научном уровне. Дальнейшие работы на палеолитических памятниках Азербайджана позволят существенно расширить наши представления о ранних этапах истории Кавказа и скорректировать общую культурно-хронологическую схему изменений палеолитических индустрий в его восточной части.

Работы на археологических объектах плейстоценового времени выполнены при финансовой поддержке РНФ, грант № 21-18-00552 «Древнейшая история Каспийского региона: хронология и развитие археологических культур в условиях меняющейся природной среды». Исследование материалов рубежа плейстоцена/голоцена и раннеголоценового времени – в рамках программы НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0008 «Центральная Азия в древности: археологические культуры каменного века в условиях меняющейся природной среды».

Список литературы Геоархеологические работы на территории Азербайджанской Республики в 2022 году

- Анойкин А. А., Зейналов А. А., Кулаков С. А., Очередной А.К., Идрисов И.А., Курбанов Р.Н. Геоархеологические работы на территории Азербайджанской Республики в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий- Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. -Т. 27. - С. 20-28.

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. -Баку: Текнур, 2010. - 220 с.

- Джафаров А.Г. Средний палеолит Азербайджана. -Баку: Елм, 1999. - 228 с.

- Зейналов А. А., Кулаков С. А., Идрисов И.Н., Мустафаев И.М., Сулейманов Т.Я. Новые памятники каменного века в Гянджа-Газахском регионе Азербайджана // Azerbaycan Arxeologiyası va Etnoqrafiyası. -2013. - № 1. - С. 4-22.

- Мансуров М.М. Нижний палеолит Западного Азербайджана. - Баку: Apostrof-A, 2020. - 264 с.

- Рыбалко А.Г. Основные типы макроорудий в ашельских комплексах Юго-Восточного Дагестана // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. 26. - С. 199-205.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования раннепалеолитических комплексов стоянки Дарвагчай-Залив-4 в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - Т. 27. -С. 228-232.

- Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü. Т. 1. / Baş redaktor: Maisə Rəhimova. Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 445 с.