Геоархеологический анализ памятников скифского времени долины реки Юстыт (Юго-Восточный Алтай): отработка методики и первые результаты

Автор: Крупочкин Е.П., Слюсаренко И.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований археологического микрорайона Юстыд (Юго-Восточный Алтай, долина р. Юстыт). Среди многочисленных памятников от эпохи камня до этнографической современности значительная часть объектов принадлежит пазырыкской культуре раннего железного века, что позволяет изучать пространственные аспекты формирования системы расселения пазырыкцев. Задачи исследования: разработка технологии ГИС-картографирования археологических объектов, а также создание и геоархеологический анализ математико-картографических моделей на базе интеграции археологических, географических, биологических и других данных. Большая роль отведена геоинформационным методам и технологиям как инструментам этой интеграции. Анализ пространственного положения объектов показал, что одним из главных в системе расселения кочевников являлся фактор сезонности. Принадлежность памятников к весенне-летнему и весенне-осеннему типу подтверждают ГИС-модели распределения излучаемого тепла и близости к воде, которые практически совпадают. ГИС-анализ выявил также ключевую роль следующих факторов: экспозиция склонов, освещенность, крутизна ската и др. Интегральная ГИС-модель, учитывающая одновременно факторы крутизны и экспозиции, показала наряду с участками южной экспозиции участки пологих склонов северной экспозиции с высокой степенью концентрации памятников. Вероятно, при расположении могильников учитывались более ранний восход Солнца и более поздний его заход. Временной аспект исследовался с помощью дендрохронологического анализа, который показал период существования пазырыкских памятников на данной территории - ок. 50 лет (вторая половина IV- начало III в. до н.э.). Таким образом, интегрированный (междисциплинарный) анализ позволяет создавать более корректные пространственно-временные модели расселения древнего человека, отражающие влияние природно-географических и иных факторов.

Пазырыкская культура, юго-восточный алтай, геоархеологический анализ, математикокартографический метод, природно-географические факторы расселения, дендрохронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14522233

IDR: 14522233 | УДК: 902.26

Текст научной статьи Геоархеологический анализ памятников скифского времени долины реки Юстыт (Юго-Восточный Алтай): отработка методики и первые результаты

В работах, посвященных геоархеологическо-му анализу древних памятников, неоднократно отмечались проблемы, связанные с отсутствием не только современных археологических карт, но и единой теоретико-методологической основы таких исследований. Использование технологий ГИС-картографирования позволяет осуществлять реконструкции некоторых аспектов жизни древних обществ (территориальная организация, система расселения, особенности использования ландшафта и др.) на качественно ином уровне, поскольку карта как образно-знаковая пространственно-временная модель становится неотъемлемым атрибутом и одним из важных инструментов археологических исследований.

В данной работе совмещены несколько задач: 1) разработка технологии ГИС-картографирования и каталогизации археологических объектов; 2) реализация ГИС-проекта «Археологические памятники Юстыда», 3) создание и геоархеологический анализ математико-картографических моделей факторов расселения кочевников скифской эпохи.

Объект исследований – археологический микрорайон «Юстыд» (Юго-Восточный Алтай, Чуйская впадина, долина р. Юстыт). Его уникальность – в высокой концентрации памятников от эпохи камня до этнографической современности, общим количеством в несколько тысяч, которые представлены различными типами объектов (могильники, культовые сооружения, стелы и изваяния, металлургические и гончарные печи, следы стоянок и др.) и расположены по обоим берегам реки на широких террасах первого и второго порядка. Значительная часть объектов принадлежит пазырыкской культуре раннего железного века, представленной также курганами с мерзлотой [Кубарев, 1991].

Впервые археологическое своеобразие микрорайона было выявлено благодаря исследованиям

В.Д. Кубарева, который выполнил «рекогносцировочные работы по фиксации археологических памятников на правом берегу реки» [Кубарев, 1980, с. 86–89], а также провел раскопки многочисленных курганов пазырыкской культуры и ряда других разновременных памятников [Кубарев, 1991; Кубарев, Журавлева, 1986]. Однако обращение к данному району в последние годы показало наличие нерешенных вопросов. Так, далекой от решения осталась проблема точного описания местоположения (координатная привязка) и картографирования памятников долины. Например, наши исследования, сопровождавшиеся фиксацией всех обнаруженных объектов, выявили их высокую концентрацию как в пойме, так и на террасах левого берега.

Значимость этих моментов подчеркивается тем фактом, что с 2004 г. решением данных вопросов параллельно с авторами статьи занимается группа бельгийских исследователей из Гентского университета под руководством проф. Ж. Буржуа, проводившая работы на правом берегу [Goossens, De Wuef, Bourgeois et al., 2006; Gheyle, 2009; Plets, Gheyle, Verhoeven et al., 2012].

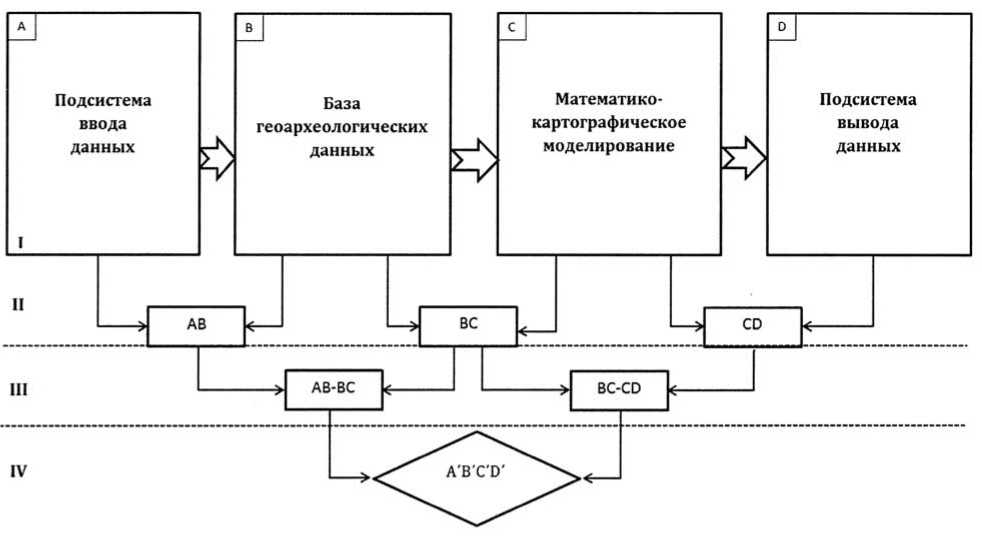

Опыт нескольких последних лет [Слюсарен-ко, Крупочкин, Быков, 2007; Крупочкин, 2009] показал, что для решения задач поиска, фиксации и анализа археологических памятников необходима сквозная (типовая) технология, ориентированная на ГИС, картографический метод исследования и современный арсенал полевых и камеральных археологических методов. В основе предлагаемой авторами типовой технологии лежат концептуальная схема геоархеологического ГИС-картографи-рования (рис. 1), которая предполагает разработку предметно-ориентированной археологической ГИС и геоархеологический анализ посредством математико-картографических моделей.

Рис. 1. Концептуальная схема геоинформационного картографирования и геоархеологического анализа памятников археологии.

Реализуемая ГИС включает следующие подсистемы: ввода данных, хранения и обработки геоархеологических данных, математико-картографического моделирования, вывода и визуализации результатов обработки.

Для первых двух блоков ГИС (уровень 1) наряду с данными полевых исследований и инструментальной съемки предлагается использование космических снимков высокого разрешения, а также результатов обработки спутниковых данных, называемых продуктами дистанционного зондирования. Например, можно рекомендовать использование свободно распространяемых данных Landsat (ETM+). Их отличают обзорность и схематичность, удобство при рекогносцировке местности и получении общегеографических сведений о территории.

Особую ценность представляют данные дистанционного зондирования (ДДЗ) высокого пространственного и радиометрического разрешения. Так, на основе многозональных данных QuickBird и Ikonos нам удалось получить интересные результаты в области тематического и морфометрического дешифрирования, где были применены разнообразные алгоритмы поиска, картографирования и детектирования состояния археологических объектов [Крупочкин, 2009]. В дальнейшем примененная методика и авторские программы компьютерной обработки мультиспектральных снимков способствовали обнаружению некоторых 286

новых объектов, ранее неизвестных (курганные насыпи в Курайской и Чуйской степи).

Наиболее значимым элементом первого уровня является блок математико-картографического моделирования (МКМ). Применительно к задачам геоархеологического анализа суть МКМ сводится к следующим этапам:

-

1) создание математических и информационноалгоритмических моделей на основе различных источников;

-

2) построение и анализ ГИС-моделей, позволяющих наглядно представить результаты моделирования первого этапа;

-

3) верификация разработанных моделей для решения научно-практических задач.

Анализ пространственного положения объектов показал, что одним из главных в системе расселения кочевников являлся фактор сезонности. Долина р. Юстыт, судя по современным наблюдениям, считается районом летних пастбищ [Кубарев, 1991, с. 18]. Принадлежность пазырыкских памятников к весенне-летнему и весенне-осеннему типу подтверждает пространственная ГИС-модель распределения излучаемого тепла, полученная путем статистической обработки длинных временных серий из архива спутниковых снимков MODIS/Terra по технологии «Foreign Data Wrappers » [Кихтенко, Чубаров, Смирнов, 2014; Крупочкин, 2014]. Оказалось, что долина является своеобразным барьером, «удерживающим»

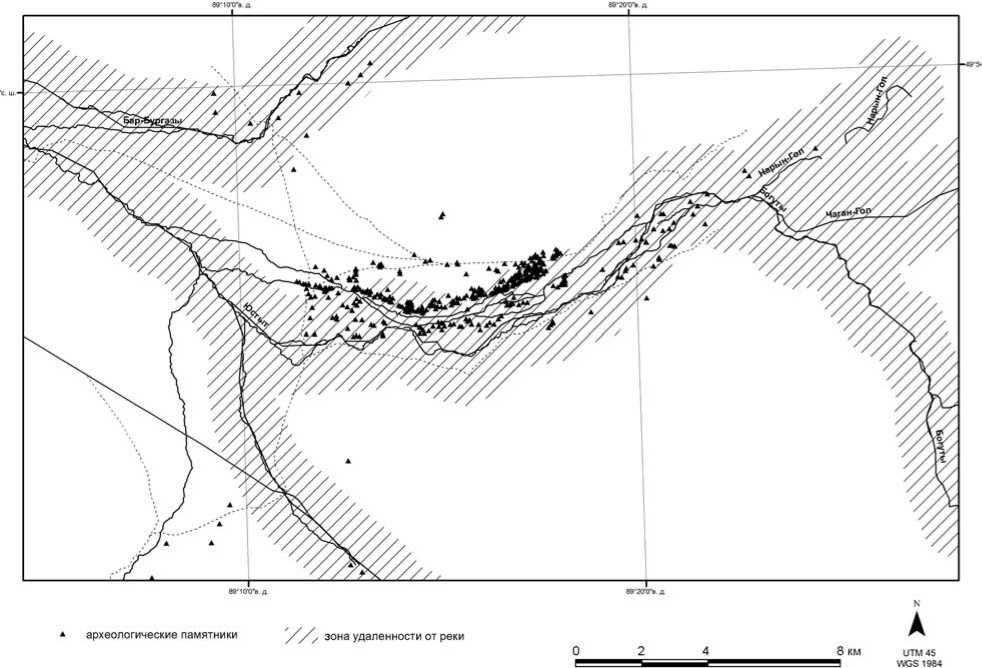

тепло. Математико-картографическая модель распределения июньских температур приземных слоев воздуха в диапазоне от +2 до +14,5 °С показала границу тепловой зоны в пределах 1,5 км от реки. Характерно, что именно такие границы оказались оптимальными для археологического микрорайона «Юстыд» и при построении в ГИС буферной зоны, отражающей фактор близости памятников к воде (рис. 2). Таким образом, температурный фактор наложился на зону влияния водных объектов до полного совпадения, что объясняет расселение кочевников именно в этих границах.

С учетом общих закономерностей, отмеченных выше, в расположении могильников ключевую роль играют также следующие факторы: экспозиция склонов, освещенность, крутизна ската и др. Интегральная модель теплообеспеченности, разработанная нами путем синтеза моделей гравитации (крутизны) и инсоляции (экспозиции), показала важную роль рельефа в выборе кочевниками наиболее комфортных мест. В большинстве случаев (наиболее показателен правый берег долины) наблюдается высокая концентрация объектов на площадках, обеспечивающих максимальное теплоснабжение. Выбор древними кочевниками таких участков местности объясняется не только комфортными для проживания условиями, но и более интенсивными вегетационными процессами, поскольку теплообеспеченность оказывает прямое влияние на продуктивность экосистем.

С другой стороны, на участках склонов северной экспозиции (левый берег р. Юстыт) также наблюдается высокая концентрация пазырыкских памятников. Можно предполагать, что выбор мест был ориентирован на более ранний восход Солнца и более поздний его заход, для чего подходили именно такие склоны.

Временной аспект исследовался с помощью дендрохронологического анализа, который показал при количественном преобладании могильников пазырыкской культуры короткий период их существования на данной территории – ок. 50 лет [Слюсаренко, 2011]. Можно говорить о миграции сюда большой группы населения в конце IV в. до н.э., вызванной, видимо, природными и иными обстоятельствами.

Реализация данного ГИС-проекта позволила отработать новый принцип технологической интеграции, в основе которого лежит идея совместного использования междисциплинарных методов на базе геоинформационных систем и технологий.

Рис. 2. Карта-схема расположения археологических комплексов Юго-Восточного Алтая (в административных границах Республики Алтай) относительно буферной зоны (1500 м от р. Юстыт).

Развитый аппарат математико-картографического анализа помогает создавать более корректные пространственно-временные модели системы расселения древнего человека, отражающие степень влияния природно-географических факторов. Полученные результаты говорят о важной роли в расселении пазырыкцев таких факторов, как сезонность и рельеф местности.

Список литературы Геоархеологический анализ памятников скифского времени долины реки Юстыт (Юго-Восточный Алтай): отработка методики и первые результаты

- Кихтенко В.А., Чубаров Д.Л., Смирнов В.В. hVault: технология доступа к архиву спутниковых данных//XII Всерос. откр. конф. «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»: Тез. докл. -М.: ИКИ РАН, 2014. -С. 117

- Крупочкин Е.П. Некоторые методические вопросы цифрового картографирования археологических памятников//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009. -№ 3(39). -С. 95-102

- Крупочкин Е.П. Актуальные вопросы использования ГИСиданных дистанционного зондирования в геоархеологии//ИнтерКарто/ИнтерГИС-20: Устойчивое развитие территорий: геоинформационное обеспечение: Материалы междунар. конф. -Белгород: Константа, 2014. -С. 108-116

- Кубарев В.Д. Археологические памятники Кош-Агачского района (Горный Алтай)//Археологический поиск (Северная Азия). -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. -С. 69-91.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. -Новосибирск: Наука, 1991. -190 с.

- Кубарев В. Д., Журавлева А. Д. Керамическое производство хуннов Алтая//Палеоэкономика Сибири. -Новосибирск: Наука, 1986. -С. 101-119.

- Слюсаренко И.Ю. Датирование скифских древностей Евразии: Современные тенденции, достижения, проблемы, перспективы//«Terra Scythica»: Материалы междунар. симпоз. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -С. 239-251.

- Слюсаренко И.Ю., Крупочкин Е.П., Быков Н.И. Современные подходы к проблеме картографирования археологических памятников (на примере Юстытского археологического микрорайона, Юго-Восточный Алтай)//Погребальные комплексы с мерзлотой в горах Алтая: стратегии и перспективы: Материалы Междунар. конф. ЮНЕСКО. -Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2007. -С. 110-118.

- Gheyle W. Highlands and Steppes. An Analysis of the Changing Archaeological Landscape of the Altai Mountains from the Eneolithic to the Ethnographic Period. -Ghent: Ghent University, 2009. -380 p.

- Goossens R., De Wulf A., Bourgeois J., Gheyle W., Willems T. Satellite imagery and archaeology: the example of CORONA in the Altai Mountains//J. of Archaeol. Sci. -2006. -No. 33. -P. 745-755.

- Plets G., Gheyle W., Verhoeven G., De Reu J., Bourgeois J., Verhegge J., Stichelbaut B. Three-dimensional recording of archaeological remains in the Altai Mountains//Antiquity. -2012. -Vol. 86, No. 333. -P. 884-897.