Геодезический мониторинг осадок оснований и фундаментов зданий и сооружений нефтегазоконденсатных месторождений

Автор: Сергина О.В., Курячая Е.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 (30), 2018 года.

Бесплатный доступ

Современный нефтегазодобывающий комплекс - это огромный живой организм, который функционирует и развивается в соответствии со своими особыми законами. В нем сосредоточено большое количество людей, а также объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, необходимые для жизнеобеспечения, что создает значительную дополнительную нагрузку на застроенную территорию. Техногенные воздействия (разработка недр, нагрузка на земную поверхность из инженерных сооружений и т.д.) приводят к локальным деформациям земной поверхности на площадях в тысячи и десятки тысяч квадратных километров, которые влияют на устойчивость инженерных сооружений. Систематические наблюдения за осадками зданий, сооружений и технологического оборудования - один из основных методов их изучения, имеют большое научное и практическое значение. Объектом исследований являются здания и сооружения, а также кусты газовых скважин Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. Цель работы - исследование технологии геодезического определения осадок зданий, сооружений и технологического оборудования в нефтегазодобывающем комплексе для своевременного принятия мер по устранению или предупреждению критических деформаций...

Осадки зданий и сооружений, нивелирование, средняя квадратическая ошибка, ведомости высот и осадок, развернутые графики осадок, деформация

Короткий адрес: https://sciup.org/142216219

IDR: 142216219 | УДК: 528.3:624.15:658.26

Текст научной статьи Геодезический мониторинг осадок оснований и фундаментов зданий и сооружений нефтегазоконденсатных месторождений

Современный нефтегазодобывающий комплекс ‒ огромный живой организм, функционирующий и развивающийся по своим особым законам. Он имеет большое количество людей, а также объекты инженерного дела, транспорта, социальной инфраструктуры, необходимые для жизнеобеспечения, это создает значительную дополнительную нагрузку на застроенную территорию. Техногенные воздействия (добыча, нагрузка на поверхность земли из инженерных сооружений и т.д.) приводят к локальным деформациям земной поверхности на площадях в тысячи и десятки тысяч квадратных километров, которые влияют на устойчивость инженерных сооружений [1].

Систематические наблюдения осадок зданий, сооружений и технологического оборудования ‒ один из основных методов их изучения; имеют большое научное и практическое значение. Научное значение состоит в том, что полученные геодезическими инструментами данные о величинах осадок, а также об их динамике в зависимости от разнообразных природных и техногенных факторов позволяют уточнить методы расчета оснований, установить величины предельно допустимых осадок и их неравномерности для различных грунтов и групп сооружений [2]. Практическое значение в том, что полученные результаты наблюдений позволяют обеспечить эксплуатационную

надежность и долговечность объектов нефтегазодобывающего комплекса, а также помогают предотвратить случаи загрязнения окружающей среды и возникновение взрыво- и пожароопасных ситуаций.

Объектом исследований являются здания и сооружения, расположенные на территории УКПГ-1С, а также кусты газовых скважин Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.

Цель работы – исследование технологий геодезического мониторинга осадок зданий, сооружений и технологического оборудования в нефтегазодобывающем комплексе при помощи современных средств измерений для своевременного принятия мер по устранению или предупреждению критических деформаций.

Значения допустимых и критических деформаций устанавливают, используя соответствующие нормы для проектирования зданий и сооружений, правила технической эксплуатации оборудования или проектную задачу. Для достижения этой цели поставлены задачи:

-

1) пронализировать результаты геодезического мониторинга, выполненного классическими методами;

-

2) оценить достаточность классических методов геодезического мониторинга для обеспечения безопасности эксплуатации месторождений;

-

3) составить схемы нивелирных ходов по деформационной сети УКПГ-1С Заполярного месторождения;

-

4) выработать концепцию мониторинга;

-

5) выделить модули системы мониторинга и этапы создания такой системы.

Материалы и методы

Все измерения осадок и деформаций можно разделить на две группы. Первая включает сопутствующие измерения осадок ‒ исследования физико-механических свойств грунтов основания, измерения напряжения под фундаментом, измерения температуры фундамента, колебаний уровня грунтовых вод и т.п. Эти виды измерений можно объединить в «физико-механические наблюдения» [3].

Вторая группа содержит измерения осадок и деформаций сооружений. К ним относят все измерения, по которым устанавливают величины абсолютных вертикальных и горизонтальных смещений сооружений по отношению к точкам, расположенным на некотором расстоянии от них и считающимся практически недвижимыми.

Вертикальные смещения сооружений определяют по результатам:

‒ геометрического нивелирования – основного метода контроля осадок промышленных объектов. Метод позволяет проводить измерения в широком диапазоне внешних и внутренних воздействий естественной и производственной среды, имеет высокую производительность и более низкую стоимость работ;

-

‒ тригонометрического нивелирования с относительно низкой точностью измерений превышений и значительными затратами, связанными с точными измерениями не только вертикальных углов, но и линий;

-

‒ гидростатического и гидродинамического нивелирования, встречаются реже при изучении осадок сооружений, но для ряда объектов и условий контроля, наиболее предпочтительны;

-

‒ микронивелирования, используют его для приведения опорных плоскостей и точек строительных конструкций и технологического оборудования в горизонтальное положение [4];

-

‒ фотограмметрических и стереофотограмметрических съемок, позволяющих одновременно и одним прибором измерять смещения неограниченного количества наблюдаемых точек здания или сооружения по двум направлениям координатных осей: вдоль вертикали и компонента горизонтального смещения, а при стереофотограммет-рическом методе – по трем направлениям [5].

Горизонтальные смещения сооружения определяют:

-

‒ из створных наблюдений ‒ метод наблюдения горизонтальных смещений сооружений прямолинейной формы в направлении, перпендикулярном створу;

-

‒ из отдельных направлений – методом, который используется для измерения горизонтальных перемещений зданий и сооружений, когда невозможно закрепить створ или обеспечить устойчивость концевых опорных знаков створа [6];

-

‒ триангуляцией ‒ методом измерения горизонтальных перемещений фундаментов зданий и сооружений, возводимых в пересеченной или горной местности, а также когда невозможно обеспечить устойчивость концевых опорных знаков створа;

-

‒ при наземном лазерном сканировании, обеспечивающем большую плотность и точность точек лазерного отражения, более высокий уровень детализации съемки. Ввиду того что наземная лазерная съемка занимает больше времени, ее целесообразно использовать, когда необходимо получить детальные планы и трехмерные модели на локальные территории в несколько десятков гектар [7].

Объект исследования ‒ сооружения основного производства УКПГ, очистка и осушка природного газа, осуществляющиеся в соответствии с требованиями ОСТ. На УКПГ применена типовая установка гликолевой осушки газа с использованием технологических блоков разработки ДАО «ЦКБН» (г. Подольск), которые поставляются в комплекте со средствами контроля и автоматизации. Природный газ от 26 кустов газовых скважин транспортируется на УКПГ.

В составе УКПГ два параллельных технологических модуля, где проводится подготовка природного газа к транспорту. К технологическому модулю подключено по 13 кустов скважин.

К сооружениям вспомогательного производства относятся:

-

‒ промышленная система водоснабжения, предназначенная для обеспечения потребностей технологических объектов водой;

-

‒ система утилизации промышленных и бытовых сточных вод для их сбора и переработки;

-

‒ система основного и автономного электроснабжения для снабжения объектов УКПГ при организации промысла и аварийных отключениях электроэнергии;

-

‒ комплексная система пожаротушения в сочетании с системой промышленного и бытового водоснабжения для предотвращения и тушения пожаров, возникающих на участках промысла [8].

Уравнивание нивелирных ходов второго класса выполнено по программе «Linead-justment» (Уравнивание хода) непосредственно в самом нивелире. После того как прямой и обратный хода уравнены, подсчитывается наиболее устойчивый репер по методу наименьших квадратов.

От полученного репера пересчитывают все отметки реперов. В дальнейшем при наблюдении за сооружениями используют эти пересчитанные уравненные отметки.

В нивелировании второго класса допустимую невязку вычисляли по формуле fhдоп = ±√n, (1)

где n ‒ число станций в ходе.

В таблице приведены полученные и допустимые невязки ходов и полигонов нивелирования второго класса.

Невязки по ходам и полигонам нивелирования второго класса

|

№ хода |

Наименование объекта |

Количество станций |

Длина хода, м |

Полученная невязка fh, мм |

Допустимая невязка fh доп, мм |

|

1 |

Позиция 4.1 |

25 |

271,57 |

0,8 |

4 |

|

2 |

Позиция 4.1 (внутренняя часть) |

12 |

160,12 |

0,4 |

1,7 |

Анализ полученных невязок показывает, что все невязки меньше допустимых, т.е. результаты нивелирования соответствуют требованиям точности нивелирования второго класса [9].

Среднюю квадратическую ошибку при определении превышения на станции из уравнивания вычисляют по формуле

m

cm

f 2

n N ,

где f – невязка хода; n – число станций в ходе; N – число ходов.

По формуле (2) получено значение СКО при определении превышения на станции для нивелирования второго класса ±0,14 мм при допустимой ±0,5 мм.

Среднюю квадратическую ошибку определения превышения на километр хода из уравнивания вычисляют по формуле

m

км

f 2 L N ,

где f – невязка хода; L – длина хода; N – число ходов.

По формуле (3) получено значение СКО определения превышения на километр хода для нивелирования второго класса ±0,04 мм при допустимой ±0,14 мм [10].

Результаты исследований

Инженерно-геологическое обследование действующих инженерных сооружений на УКПГ - 1С показало, что основной определяющий фактор, влияющий на устойчивость газопромысловых сооружений, ‒ термодинамическое состояние вечномерзлых пород, формируется оно в грунтах основания сооружений в процессе строительства и его эксплуатации. Вертикальные подвижки фундаментов, которые наблюдались при геодезических исследованиях деформаций оснований и фундаментов, связаны как с естественными сезонными процессами пучения и осадками грунтов основания, так и с техногенными изменениями физико-механических свойств вечномерзлых пород, определяются они в первую очередь термодинамическим состоянием оснований сооружений. Значения вертикальных подвижек фундаментов на наблюдаемых сооружениях не выходят за пределы точности измерения и не превышают допустимых нормативных показателей, принятых в проектных решениях на основании нормативной документации [11].

Появление осадок объясняется геокриологическими параметрами грунтов основания: глубина сезонного протаивания ‒ 1,0‒1,4 м; средняя температура грунта основа- ния под сооружением: от ‒2,5 оС до ‒2,4 оС, за контуром сооружения: от ‒2,3 до ‒2,1 оС. Вертикальные подвижки фундаментов сооружения связаны также с сезонными процессами: осадками грунтов основания. Температурный режим грунтов основания сооружения соответствует расчетным проектным температурам. Вертикальные подвижки фундаментов не превышают допустимых нормативных значений [12].

Осадки деформационных марок за все время наблюдения колеблются относительно начального цикла от ‒16,9 мм (марка № 3, 7-й цикл) до +5,2 мм (марка № 6, 2-й цикл), относительно предыдущего цикла от ‒1,7 мм (марка № 19, 6-й цикл) до +3,0 (марка № 6, 6-й цикл).

Заключение

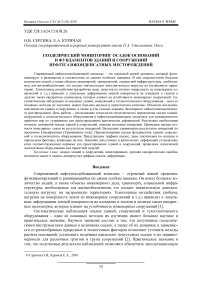

Учитывая данные осадок снаружи и внутри позиции № 4.1 (абсорберы и сепараторы) УКПГ-1С, можно нанести их на схему деформационных марок, чтобы проанализировать полученную информацию; на рисунке представлен результат сопоставления данных.

Схема расположения деформационных марок на позиции № 4.1 (абсорберы и сепараторы), их устойчивость и отметки

Из рисунка видно, что отметки осадочных марок технологического оборудования, располагающиеся в направлении «внутрь» сооружения и находящиеся в непосредственной близости (2‒13, 4‒15, 6‒17, 8‒19, 10‒21, 12‒23), имеют разность порядка 1,0–1,1 мм с осадкой на расположенные правее марки сепараторов (13, 15, 17, 19, 21, 23). На рисунке прослеживается дальнейшая аналогия величин осадки: у отметок осадочных марок технологического оборудования, располагающихся в направлении «наружу» сооружения и находящихся напротив противоположных стен сооружения (1‒14, 3‒16, 5‒18, 7‒20, 9‒22, 11‒24), разность порядка 9–11 мм с осадкой на расположенные правее марки сепараторов (14, 16, 18, 20, 22, 24).

Для отметок деформационных марок самого сооружения по противоположным маркам (2‒1, 3‒14, 4‒13, 5‒12, 6‒11, 7‒8) характерна осадка на левую сторону сооружения, колеблющаяся в пределах 30‒50 мм.

Можно предположить, что деформационная марка № 6 на протяжении трех циклов, вплоть до 5-го цикла наблюдения, немного приподнималась. Для технологического оборудования 20C 1/4 , 20C 1/5 , 20C 1/6 свойственна равномерная осадка на протяжении двух циклов, до 5-го цикла, когда на графиках отмечено проявление осадок, изменяющих структуру графика для марок № 19–24, восстановилась она лишь к 7-му циклу, марка № 6 внешней части сооружения в 5-м цикле осела более чем на 2 мм, как и в последующем цикле, и появление незначительного подъема зафиксировано только в 7-м цикле [14]. На основании этих данных можно предположить, что подобная картина развития осадок могла развиваться вследствие ремонта, простоя, малой нагрузки технологического оборудования 20C 1/5 , 20C 1/6 .

Однако по данным материалам нельзя выяснить причину осадок тех или иных деформационных марок, можно лишь констатировать, что, к примеру, марка 12 осела на 6 мм за пять циклов, а соседние марки осели на 4,5 мм. Нельзя определить степень влияния на характер развития деформационных процессов таких факторов, как геоди-намические процессы, суточные изменения температуры, различные нагрузки со стороны производственного оборудования, антропогенного фактора.

Невозможно определить также характер осадок, т. е. как протекала осадка деформационных марок в период между соседними циклами, было ли это равномерное оседание марки в течение года или, возможно, эти изменения произошли за последнюю неделю.

Из этого следует, недостаточно только классических методов геодезического мониторинга для обеспечения безопасности эксплуатации сооружений нефтегазоконденсатных месторождений, имеющих в своей структуре объекты опасного производства.

В России сегодня действуют свыше 2700 нефтяных, нефтегазовых, газовых и газоконденсатных месторождений.

O.V. Sergina, E.А. Kuryachaya

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Geodetic monitoring of sediment of bases and foundations of buildings and structures of oil and gas condensate deposits

Список литературы Геодезический мониторинг осадок оснований и фундаментов зданий и сооружений нефтегазоконденсатных месторождений

- Леонтьев А.В. Некоторые особенности геодинамики массива горных пород в Урало-Сибирских регионах//Геодинамика и напряженное состояние недр Земли. Тр. науч. конф. Новосибирск, 2013. С. 203-218.

- Калинченко И.С., Купреева Е.Н., Бикашев И.Р. Мониторинг осадок зданий и сооружений//Ом. науч. вестн. 2016. № 1.

- Баранов Ю.Б., Кантемиров Ю.И., Киселевский Е.В., Болсуновский М.А. Мониторинг смещений земной поверхности на разрабатываемых месторождениях углеводородов с помощью комплекса космических и геодезических методов//GEOMATICS. 2008. № 1. С. 51-55.

- Жуков Б.Н. Руководство по геодезическому контролю сооружений и оборудования промышленных предприятий при их эксплуатации. Новосибирск: СГГА, 2004. 376 с.

- Булыгина О.Н., Коршунова Н.Н., Аристова Л.Н., Трофименко Л.Т. Исследование климатических условий Ямало-Ненецкого автономного округа и их влияние на развитие нефтегазовой отрасли экономики//Тр. ВНИИГМИ-МЦД. 2010. № 175. С. 52-64.

- Сергина О.В., Курячая Е.А. Актуальные проблемы строительства//Эколого-мелиоративные аспекты рационального природопользования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Волгоград, 2017. С. 479.

- Калинченко И.С. Анализ устойчивости реперов, используемых для наблюдений за деформациями зданий и сооружений, в южной зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Новосибирск: СГГА, 2013. С. 165-170.

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями. Утв. 08.08.03. Госстрой России. М.: Стройиздат, 2003. 34 с.

- Марфенко С.В. Геодезические работы по наблюдению за деформациями сооружений: учеб. пособие. М.: МГУГиК, 2012. 35 с.

- Калинченко И.С., Уваров А.И. Организация геодезического мониторинга геодинамических процессов на территории Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения//Земельно-имущественный комплекс: управление, оценка, организация и использование: материалы Междунар. науч.-произв. конф. Омск: ОмГАУ, 2011. С. 75-78.

- Sidorenko V.D., Kulikovskaja O.E., Naminat A.S., Stecenko V.V. The geodesic deformation monitoring software processes linear structures in the zone of influence of mining operations//Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Серiя Гiрничо-геологiчна. 2013. № 1 (18). С. 191-198.

- Калинченко И.С., Уваров А.И. Анализ устойчивости глубинных реперов, используемых для наблюдения геодезическими методами за деформациями инженерных сооружений промысловой площадки на вечной мерзлоте//Земельно-имущественный комплекс: управление, оценка, организация и использование: материалы Междунар. науч.-произв. конф. Омск: ОмГАУ, 2009. С. 78-83.

- Руководство по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их оснований геодезическими методами. М.: Энергия, 2010. 200 с.

- Tretyak K., Periy S., Sidorov I. Geodesic monitoring of local geodynamic ground Dniester HSPS//Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Серiя Гiрничо-геологiчна. 2013. № 1 (18). С. 61-69.