Геодезия и ортофотометрия в археологии русских XVII-XVIII веков (на примере комплекса Ананьино-I в Тарском районе Омской области)

Автор: Татаурова Л.В., Орлов П.В., Быков Л.В., Костюк А.С., Погарский П.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521991

IDR: 14521991

Текст статьи Геодезия и ортофотометрия в археологии русских XVII-XVIII веков (на примере комплекса Ананьино-I в Тарском районе Омской области)

В полевых сезонах 2012–2013 гг. авторский коллектив разработал и опробовал методику использования геодезических методов определения пространственного положения археологических памятников, раскопанных объектов и находок, что позволит выполнять различные реконструкции.

В археологических исследованиях основным источником получения обзорной информации являются аэрофотоснимки и космические изображения. С их помощью проводится предварительная разведка местности. Сопоставление изображений с имеющимися картами и планами археологических памятников позволяет выявить наиболее общие закономерности в расположении и структуре объектов исследования. Фотопланы, созданные по данным дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли, служат для общего знакомства с территорией, уточнения положения археологических памятников относительно картографической основы, планирования работ, выбора конкретных объектов для более тщательного изучения.

Недостатком ДДЗ является то, что с их помощью затруднено сопровождение археологических работ. Получение информации возможно с непредсказуемой периодичностью, поскольку используются архивные материалы съемок. Специальные съемки практически не выполняются, т.к. размеры археологических памятников незначительны по площади, а заказная аэросъемка чрезмерно дорога.

С появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приспособленных для аэрофотосъемки (АФС), стала возможна периодическая съемка памятника в процессе археологических исследований. Преимущества беспилотной АФС – оперативность, невысокая стоимость, строгая фотограмметрическая обработка снимков, малая площадь объектов съемки. Это позволяет сопровождать раскопки на различных стадиях исследований.

В сезонах 2011–2012 гг. сотрудниками «Лаборатории автоматизации геодезических и фотограмметрических работ», учеными ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омского филиала ИАЭТ СО РАН и специалистами «ОКБ “Малые беспилотные аппараты”» выполнены работы по апробации технологии геодезического сопровождения археологических исследований с применением БПЛА. Эксперименты проводились на территории археологического памятника саргатской культуры близ дер. Ново-Оболонь Горьковского района Омской области. Результаты опубликованы [ Орлов, Татаурова, Лашов, 2013, с. 36-45; Быков и др., 2013, с. 139-145 ] .

В 2012 г. на русском комплексе XVII–XVIII вв. Ананьино I в Тарском районе Омской области начата разработка и апробация методики полного цикла геодезического сопровождения археологических работ [ Татаурова, 2012, с. 292-295 ] . На первом этапе методами спутникового позиционирования были определены координаты базовой станций. Способом электронной тахеометрии создана ландшафтная модель местности, выполнена привязка раскопа к мировой системе координат, в которой определялось положение находок и объектов, обнаруженных в процессе работ.

В полевом сезоне 2013 г. комплексные исследования по предложенной методике на памятнике были продолжены. Задачи второго этапа были следующими:

-

1. Разработка методики построения ландшафтной модели местности с помощью БПЛА.

-

2. Разработка методики построения трехмерных моделей раскопанных объектов и их привязка к площади раскопа и памятника.

Для построения ландшафтной модели выполнена аэрофотосъемка местности в районе расположения памятника. Производилась она при помощи беспилотного летательного аппарата «Эльф ПП-45» конструкции П.М. Погарского. Технические характеристики БПЛА:

-

– продолжительность полета 1,5–2 ч;

– производительность аэросъемки 1,5–2 км2 за один полет;

– рекомендуемый масштаб фотопланов 1:500 – 1:2000;

– погрешность построения цифровой модели рельефа (ЦМР) от 0,1 м.

Съемочная система состоит из трех синхронно работающих фотоаппаратов, смонтированных на единой платформе. Оптическая ось центрального аппарата ориентирована в надир, два других аппарата наклонены в противоположные стороны от надира под углом 15 градусов. Такое расположение аппаратов обеспечивает увеличение угла зрения системы до 80 градусов, что гарантирует необходимое поперечное перекрытие снимков и захват снимаемого объекта.

Фотографирование выполнялось с высоты 200–300 м. Пилотирование осуществлялось по изображению на экране компьютера. С помощью специально разработанного программно-аппаратного комплекса на экране компьютера отображалась следующая информация:

– изображение участка местности, полученное по космическому фотоснимку, ориентированному в принятой системе координат;

– проектное положение маршрутов аэрофотосъемки;

– фактическое положение летательного аппарата в реальном времени;

– фактическая траектория движения летательного аппарата;

– схематичное положение кадров;

– видеоизображение местности, предаваемое с бортовой видеокамеры в реальном времени;

– навигационные данные: высота полета, скорость, направление, состояние бортового оборудования.

Управление летательным аппаратом осуществлялось с помощью навигационного компьютера и пульта дистанционного управления.

Для уменьшения динамических «смазов» изображения полет по маршруту выполнялся в режиме планирования. В результате за один полет получалось примерно 200 снимков, из которых формировались маршруты с наилучшим геометрическим и фотографическим качеством.

Для привязки аэроснимков в районе работ выполнена маркировка и привязка опознаков. Точки маркировались искусственным контрастным материалом. Координаты опознаков определялись относительно базовой станции в мировой системе координат WGS-84 по GNSS технологии в режиме RTK.

Камеральная обработка аэроснимков осуществлялась в цифровой фотограмметрической системе (ЦФС) «Фотомод».

Фотограмметрические работы выполнены с точностью, отвечающей требованиям создания топографических планов масштаба 1:2000. В результате создан фотоплан местности, дальнейшая работа с которым выполнялась в среде ГИС MapInfo (рис. 1).

Рис. 1. Ортофотоплан комплекса Ананьино-I с обозначением границ поселения и кладбища.

Стереотопографическая съемка местности не выполнялась, поскольку во время аэрофотосъемки поверхность земли была покрыта высокой травой. Информация о рельефе местности скопирована с материалов наземной топографической съемки, выполненной в 2012 г. Дополнительно на модель нанесены границы раскопов 2012 и 2013 гг., дешифрирован контур бывшего поселения. По этой информации выполнена трехмерная визуализация, создана ландшафтная модель местности.

В процессе раскопок, по мере обнаружения находок и объектов, кроме послойного картографирования артефактов и площадных объектов выполнялась наземная стереосъемка отдельных участков. Для привязки изображений использовались специальные маркированные точки, координаты которых определялись относительно базовой станции в единой системе с опознаками аэрофотосъемки. Это позволило совместить фотопланы раскопанных объектов (сооружений, скоплений керамики) и фотопланы раскопов.

Фотограмметрическая обработка снимков выполнялась с помощью цифровой фотограмметрической станции «Фотомод». Съемочные камеры были предварительно калиброваны на тест-объекте по авторской методике. Взаимное ориентирование аэрофотоснимков осуществлялось со средней квадратичной погрешностью 0,3 пикселя. Построение модели выполнялось способом связок с использованием 6–10 опорных точек. Результаты оценки точности построения модели по материалам наземной стереосъемки составили: по остаточным поперечным параллаксам – 0,3 пикселя, по расхождениям координат опорных точек в плане – 5 мм, по высоте – 3 мм.

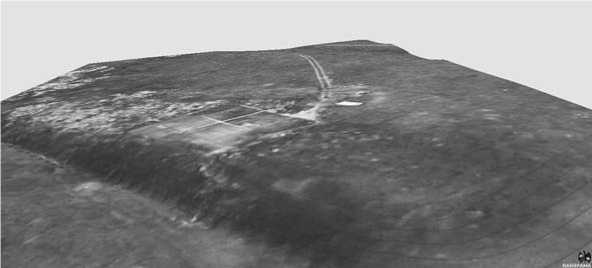

В процессе стереофотограмметрической обработки сети создана цифровая модель рельефа, ортофотопланы, трехмерная визуализация местности и раскопа (рис. 2).

Предложенные методические приемы использования БПЛА для построения трехмерных ландшафтных моделей местностей позволили:

Рис. 2. Трехмерная реконструкция ландшафтной модели памятника с привязкой места раскопа.

– точно привязать археологические комплексы к системе координат местности и создать ландшафтную модель территории, на которой эти объекты сформировались, функционировали и стали археологическими;

– определить планиграфию археологического памятника с выявлением структурных особенностей и границ (по результатам исследований площадь поселения Ананьино составила около 1,7 га);

– точно привязать границы раскопа к местности с указанием координат реперных точек.

При долговременном исследовании памятника наличие этих координат обеспечит точную прирезку новых площадей для раскопок.

Результаты послойного картографирования артефактов и площадных объектов станут основой для трехмерного моделирования памятников и их виртуальной реконструкции.

Описанный опыт работы в археологических исследованиях использован впервые.