Геодинамические аспекты размещения нефтегазоперспективных структурных форм в доманиково-турнейском карбонатном комплексе Верхнепечорской впадины Предуральского краевого прогиба

Автор: Маракова И.А., Вельтистова О.М., Мотрюк Е.Н., Сабельников М.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному изучению геодинамических факторов, оказывающих влияние на размещение структурных форм в осадочном чехле, которые отображаются в магнитном, гравитационном и сейсмическом полях. В исходных данных приводится местоположение Верхнепечорской впадины, ее тектоническое строение, границы. Целью статьи является установление геодинамических зависимостей размещения нефтегазоперспективных структурных форм в доманиково-турнейском карбонатном комплексе Верхнепечорской впадины Предуральского краевого прогиба. По трем критериям обоснована перспективность исследуемой территории Верхнепечорской впадины на нефть и газ. На основании анализа геолого-геофизических материалов установлено, что в результате тектонических движений и при различной дислоцированности впадины проявляется унаследованность локальных структур от форм рельефа кристаллического фундамента. Исходя из этого, в структурном плане по верхнедевонским отложениям выделены литолого-фациальные зоны, отражающие последовательность формирования одиночных, барьерных рифов, карбонатных банок и доманикитов. По результатам анализа геохимических данных установлено, что большая часть Верхнепечорской впадины характеризуется стадиями катагенеза МК4-МК5. В ходе работы с геофизическими материалами проведено общее сопоставление структурно-тектонических форм изучаемой территории Верхнепечорской впадины с геологической поверхностью фундамента, магнитным и гравитационным полями. Для более детального анализа было проведено геоплотностное моделирование с применением методики построения плотностных моделей для сложнопостроенных и слабоизученных сред с использованием программных продуктов PlayGround, EvDynInversion, GeoVip, Surfer. Построены три геоплотностные модели, которые отражают строение литолого-фациальных зон и размещение предполагаемых объектов в зависимости от блоковой тектоники

Предуральский краевой прогиб, верхнепечорская впадина, тектонодинамические факторы, катагенез, рифы, магнитное поле, гравитационное поле, геоплотностная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14129962

IDR: 14129962 | УДК: 550.8.05:550.83(551.24) | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-6-5-18

Текст научной статьи Геодинамические аспекты размещения нефтегазоперспективных структурных форм в доманиково-турнейском карбонатном комплексе Верхнепечорской впадины Предуральского краевого прогиба

Истощение ресурсной базы старых нефтегазоносных провинций, открытие мелких и средних по размеру месторождений [1-3] требуют активизации и разработки рационального комплекса дополнительных геолого-разведочных и исследовательских работ в таких сложнопостроенных районах, как Верхнепечорская впадина.

Прогноз нефтегазоносности изучаемых территорий основан на понимании тектонических процессов, происходивших в земной коре в разные периоды ее становления [4–8]. Особенности глубинного строения и геодинамические процессы формирования земной коры напрямую связаны с образованием месторождений УВ. Построение достоверных моделей геологического строения сложных тектонических зон, основанное на различных аспектах развития нефтегазоносных бассейнов и с учетом комплексной интерпретации геолого-геофизических данных, позволит повысить прогнозируемость исследуемых территорий и определить участки, перспективные на УВ.

Исходные данные

Верхнепечорская впадина расположена в южной части Предуральского краевого прогиба. Изучением геологического строения впадины занимались многие исследователи: Б.Я. Вассерман, А.М. Груздев, В.И. Богацкий, В.И. Сливкова, В.И. Пучков, Л.Т. Белякова, В.А. Стенина, Т.Г. Гринько, Б.И. Тар-баев, Ф.Н. Снисарь, А.А. Иванова, Т.И. Гончаренко и др. [9, 10].

Верхнепечорская впадина включает в себя структуры II порядка: Печоро-Илычскую моноклиналь, Югид-Вуктыльскую депрессию, Вуктыльскую тектоническую пластину, Сарьюдинскую складчато-чешуйчатую зону, Курьинскую антиклинальную зону, Патраковскую складчато-покровную зону, Говорухинско-Немыдскую складчатую зону [11]. Границы впадины на северо-востоке проходят по Печоро-Кожвинской зоне разломов, которая ограничивает с юго-запада Печоро-Кожвинский мегавал. Западная граница впадины проводится условно: на севере впадины по зоне малоамплитудных мичаю-пашнинских дислокаций, далее вдоль границы резкого увеличения мощностей раннепермских (артинско-кунгурских) терриген-

ных молассовых отложений. Южным ограничением Верхнепечорской впадины является Полюдово-Кол-чимская структурная зона. Восточная граница проходит по главному Западно-Уральскому надвигу, выделяющемуся в виде серии кулисообразно расположенных нарушений (рис. 1).

История изучения Верхнепечорской впадины геофизическими методами показывает, что территория слабо изучена сейсморазведкой. Площадь исследований покрыта равномерно редкой сетью профилей MOrT-2D. Плотность этой сети составляет 0,812 км/км2. На территории Верхнепечорской впадины пробурено 303 скважины различного назначения, изученность бурением составляет 89,5 км2/скв. В пределах этой впадины открыто 8 месторождений: Козлаюское (газовая залежь возраста C 1 v), Вуктыльское (нефтегазоконденсатные залежи возраста D3fm3, C 1 v, C2b, C2m, C 3 -P 1 ), Мишпарминское (газоконденсатная массивная залежь возраста С2т-С3), Юрвож-Большелягское (газоконденсатная залежь возраста D3), Рассохинское (газовые залежи возраста P1ar, C3 + P1a + P1s + P1ar), Курьинское (газовая залежь возраста P 1 k), Патра-ковское (газовая залежь возраста C1bb), Анельское (газовая залежь возраста С3–P1s + P1ar).

Цель исследований

Целью исследований является установление геодинамических зависимостей размещения нефтегазоперспективных структурных форм в дома-никово-турнейском карбонатном комплексе Верхнепечорской впадины Предуральского краевого прогиба.

Методы исследований

Использование информационной базы данных геофизических, геохимических исследований, а также глубокого бурения позволило изучить влияние морфологии и дизъюнктивной тектоники кристаллического фундамента на формирование и размещение различных структурных форм в осадочном чехле и их флюидонасыщение в интервале карбонатных отложений позднедевонского возраста.

Результаты исследований

В тектоническом плане Верхнепечорская впадина приурочена к краевой части Тимано-Печор-ской плиты. По морфологии локальных структур

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

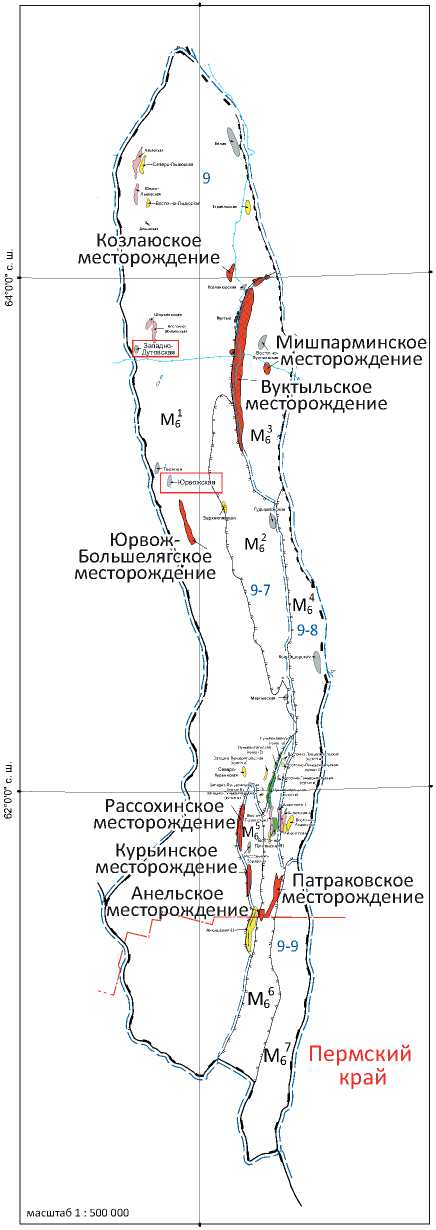

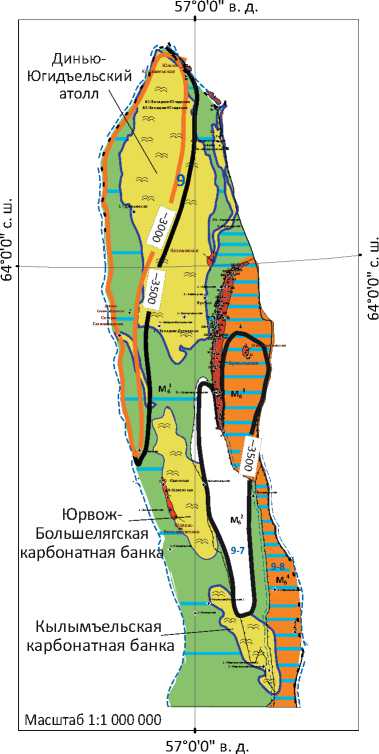

Рис. 1. Обзорная карта исследуемого района (составила И.А. Маракова по материалам ООО «ТП НИЦ»)

Fig. 1. Location map of the study area (created by I.A. Marakova using data from OOO TP NITs)

57°0'0" в. д.

57°0'0" в. д.

1 — жесткие блоки фундамента; 2 — авлакогены; 3 — инверсионные валы в пределах зон развития авлакогенов; 4 — передовые прогибы; 5 — складчато-надвиговые зоны; 6 — район исследований; 7 — локальные унаследованные структуры; 8 — газопровод; границы ( 9 – 15 ): 9 — тектонических элементов, 10 — Республики Коми, 11 — надпорядковых тектонических элементов, 12 — тектонических элементов I порядка, 13 — тектонических элементов II порядка, 14 — НГО, 15 — НГР; месторождения ( 16 – 18 ): 16 — нефтяные, 17 — газовые, газоконденсатные, 18 — нефтегазовые, нефтегазоконденсатные; структуры ( 19 – 22 ): 19 — в бурении, 20 — выявленные, 21 — подготовленные к бурению , 22 — выведенные с отрицательным результатом из бурения.

Элементы тектонического районирования: М6 — Верхнепечорская впадина, М16 — Печоро-Илычская моноклиналь, М26 — Южно-Вуктыльская депрессия, М36 — Вуктыльская тектоническая пластина, М46 — Сарьюдинская складчато-чешуйчатая зона, М56 — Курьинская антикли- нальная зона, М66 — Патраковская складчато-покровная зона, М76 — Говорухинско-Немыдская складчатая зона; нефтегазоносные области, районы: 9 — Северо-Предуральская НГО, 9-7 — Верхнепечорский НГР, 9-8 — Вуктыльский НГР, 9-9 — Курьинско-Патраковский НГР

Усл. обозначения к рис. 1, окончание Legend for Fig. 1, end.

-

1 — rigid block of the Basement; 2 — aulacogen; 3 — inversion swell within the zone of aulacogen development; 4 — foredeep; 5 — fold and thrust zone; 6 — study area; 7 — inherited local structures; 8 — gas main; boundaries ( 9 – 15 ): 9 — tectonic elements, 10 — the Komi Republic, 11 — super-order tectonic elements, 12 — I-st order tectonic elements, 13 — II-nd order tectonic elements, 14 — Petroleum Area, 15 — Petroleum District; fields ( 16 – 18 ): 16 — oil, 17 — gas, gas condensate, 18 — oil and gas, and oil, gas and condensate; structures ( 19 – 20 ): 19 — drilling at the time of publication, 22 — identified, 21 — prepared to drilling, 22 — decommissioned with negative result.

Elements of tectonic zoning: М6 — Verkhnepechorsky depression, М16 — Pechoro-Ilychsky monocline, М26 — South Vuktyl’sky depression, М36 — Vuktylsky tectonic plate, М46 — Sar’yudinsky sheet-folded zone, М56 — Kur’insky anticline zone, М66 — Patrakovsky blanket-folded zone, М76 — Govorukhinsky-Nemydsky folded zone; petroleum areas, districts: 9 — North-Urals Petroleum Region, 9-7 — Verkhnepechorsky Petroleum District, 9-8 — Vuktyl’sky Petroleum District, 9-9 — Kur’insko-Patrakovsky Petroleum District впадина делится на внешнюю, осевую и внутреннюю зоны, отличающиеся разной степенью влияния уральского складкообразования.

Западная (внешняя) зона Верхнепечорской впадины выделяется как Печоро-Илычская моноклиналь — структура II порядка. В осевой зоне впадины выделена Южно-Вуктыльская синклиналь.

Внутренняя приуральская зона Верхнепечорской впадины осложнена серией высокоамплитудных надвигов и характеризуется чешуйчато-надви-говым строением. Складки и надвиги внутренней зоны впадины в плане образуют линейную систему дислокаций, выпуклую к западу. К внутренней части Верхнепечорской впадины относятся Вуктыльская тектоническая пластина, Сарьюдинская складчато-чешуйчатая зона, Курьинская антиклинальная зона, Патраковская складчато-покровная зона, Говорухинско-Немыдская складчатая зона. Эти крупные антиклинально-чешуйчатые структуры представляют собой головные части отдельных тектонических пластин, погружающихся к востоку под надвиговые дислокации главного ЗападноУральского надвига.

В результате анализа данных были выделены основные критерии нефтегазоносности Верхнепечорской впадины: структурно-тектонический, литолого-фациальный и геохимический.

Важным является изучение орогенеза, включая влияние интрузивного магматизма на метаморфизацию пород осадочного чехла, прилегающих к гео-синклинальным областям, на структурообразова-ние, где могла быть реализована геодинамическая модель нефтегазообразования, допускающая поли-генный генезис УВ [12]. На современном этапе развития программных средств, технологии и методов исследований значительно расширились возможности изучения условий формирования УВ-залежи. Широкое развитие получили подходы, отражающие влияние энергетических, флюидодинамических процессов на формирование залежей нефти и газа. В исследуемом районе предполагается такой механизм обогащения УВ осадочных толщ.

На территории Верхнепечорской впадины фундамент, согласно схематической структурно-тектонической карте поверхности фундамента, погружается с запада на восток от 4,5 до 10,5 км. Осадочный чехол Верхнепечорской впадины имеет четкую структурно-формационную зональность, которая меняется как латерально, вкрест простирания основных структурных элементов, так и вертикально, по разрезу. Эти изменения вызваны стадиями тектонического развития рассматриваемого региона.

Стадийность структурообразующих подвижек, их взаимоотношения, динамизм и направленность в пределах исследуемого тектонического элемента определяли развитие локальных объектов в течение палеозоя – раннего мезозоя. Установлены зоны с объектами, которые развивались непрерывно. Объекты такого типа обычно прослеживаются по всем структурным этажам осадочного чехла. Сопоставление карты фундамента и структурной карты по подошве доманикового горизонта показало, что все локальные структуры унаследованы (рис. 2).

В пределах исследуемого интервала отложений изучено несколько литолого-фациальных зон:

-

– барьерные рифы;

-

– одиночные рифы;

-

– карбонатные рифовые банки;

-

– доманикиты.

Рифогенные отложения задонского горизонта (аналоги карбонатных пачек Ф 0 и Фе1) наращиваются на верхнефранских рифогенных породах в разрезах одиночных органогенных построек. Сложены они известняками и доломитами. Известняки серые и светло-серые с коричневым оттенком, биогермно-водорослевые, сгустково-комковатые, часто узорчатые, прослоями кавернозно-пористые (скважины Диньюская-1, Ронаельская-1 и др.).

Верхнезадонская (лемьюская) толща заполнения, сформированная в глубоководной предрифо-вой зоне задонского барьерного рифа, распространена вокруг Верхнепечорской карбонатной банки. Лемьюская толща заполнения сложена мергелями и аргиллитами с прослоями глинистых известняков.

В районе скважин Западно-Дутовская-1 и Белая-2 предполагается развитие барьерного рифа, сформированного на бровке лемьюской (верхнезадонской) толщи заполнения. Мощность барьерных рифов составляет 120–190 м и более.

В разрезах одиночных органогенных построек рифогенные раннеелецкие отложения наращива-

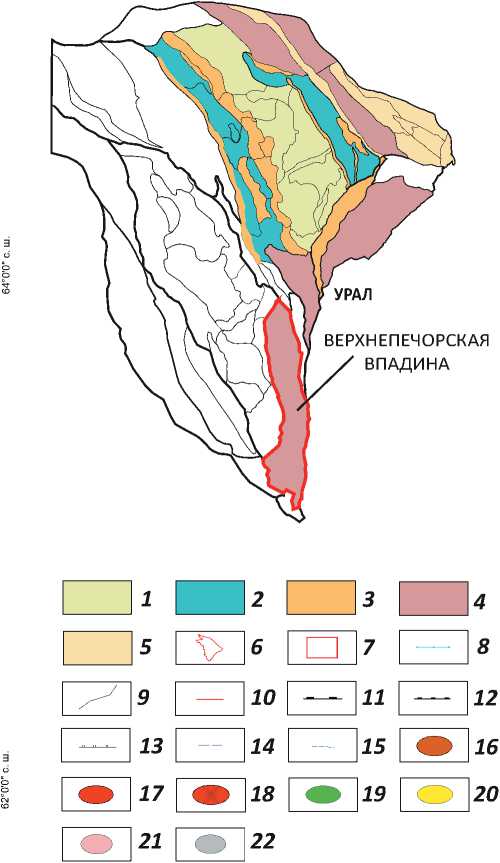

Рис. 2. Локальные унаследованные структуры Верхнепечорской впадины (составила И.А. Маракова)

Fig. 2. Inherited local structures of the Verkhnepechorsky depression (created by I.A. Marakova)

Масштаб 1 : 200 000

Изогипсы ( 1 , 2 ): 1 — фундамента, км, 2 — абсолютных отметок подошвы доманикового горизонта, м; 3 — структура; 4 — скважина; 5 — глубинный разлом (а), тектонические нарушения осадочного чехла (b).

Расположение структур см. на рис. 1

Structural contours ( 1 , 2 ): 1 — basement, km, 2 — Domanik Bottom TVDSS, m; 3 — structure; 4 — well; 5 — deep-seated fault (а), faults in sedimentary cover (b).

For structures disposition see Fig. 1

ются на доманиково-задонских рифогенных породах (Юрвож-Кылымьельский атолл), а верхнеелецкие рифогенные отложения наращиваются на раннеелецких рифогенных породах (Юрвож-Кылы-мьельский атолл). Они сложены известняками органогенно-обломочными, доломитизированными и известковистыми доломитами, серыми и коричневатыми, тонко-крупнозернистыми, пятнами сульфатизированными, реликтово-сгустково-ком-коватыми, прослоями органогенно-обломочными и биогермно-водорослевыми [13].

Анализ истории развития изучаемой территории показывает, что морфология фундамента и оро-генические процессы оказывали прямое влияние на обстановки осадконакопления и последующие условия формирования нефтегазоперспективных зон. Режим пассивной окраины на рассматриваемой территории сохранялся в течение становления среднедевон-турнейского структурного этажа [2]. В его строении примечательны грабеновые прогибы, контролируемые разломами северо-западного «тиманского» простирания, и относительно глубоководная впадина континентального шельфа с линейной системой рифогенных образований.

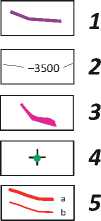

Структурно-тектонические процессы, менявшие облик Верхнепечорской впадины, сопровож- дались и обусловлены эндогенными процессами. Подвижки блоков фундамента происходили на различных этапах тектогенеза и приводили не только к появлению разломов, но и обеспечивали протекание как флюидодинамических процессов, так и миграцию в молодых нефтеобразующих системах. Что касается геохимической характеристики, то большая часть Верхнепечорской впадины характеризуется стадиями катагенеза МК4–МК5 и только на крайнем востоке впадины — АК1-2 (R o составляла 1,15–2 % и более). Самая северная и самая южная части впадины остались наименее прогретыми, и здесь катагенез завершился на стадии МК3. По результатам исследований можно заключить, что повышенные содержания ОВ в доманикитах могут быть приурочены к зонам проявления магматизма, что также тесно связано с историей становления земной коры региона (рис. 3).

Анализ морфологии гравитационного и магнитного полей подчеркивает структурно-тектонические особенности строения фундамента и осадочного чехла. На всех этапах геологического изучения разреза при ограниченности сейсморазведочных исследований гравиразведка всегда оправдана, а комплексный анализ этих данных повышает достоверность выводов.

Источником сведений о петрофизических свойствах горных пород, слагающих осадочный чехол и фундамент, являются результаты изучения керна глубоких скважин и отчетные геолого-геофизические данные.

Приуральская зона охватывает территорию Косью-Роговской, Большесынинской и Верхнепечорскую впадину Предуральского прогиба и представляет собой полосу отрицательных значений гравитационного поля. Большое влияние на снижение напряженности поля оказывает мощность верхнего терригенного комплекса, который представлен отложениями верхней перми, имеющими плотность от 2,5 г/см3 в западной части прогиба до 2,6–2,65 г/см3 в наиболее прогнутой его части.

Подстилающие породы карбонатного комплекса, включающие отложения нижней перми, карбона, верхнего девона, имеют большой разброс значений плотности — от 2,65 до 2,76 г/см 3 , вследствие принадлежности к различным литолого-фациальным зонам и разной глубине залегания. Аномальная плотность (0,12-0,15 г/см 3 ) на границе терригенного и карбонатного комплексов будет влиять на формирование локальных аномалий гравитационного поля. Большую роль оказывает и поведение кровли фундамента. Перепад плотности между осадочным чехлом и фундаментом может варьировать от 0,1 до 0,18 г/см3, а с учетом вулканогенных интрузий, даже больше.

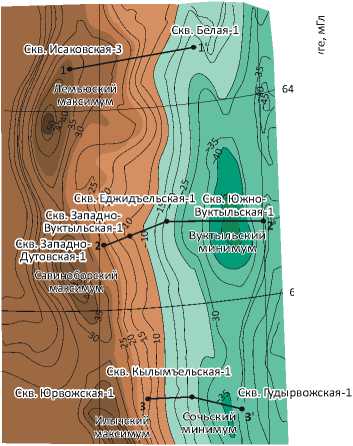

На рис. 4 показан фрагмент гравитационного поля Верхнепечорской впадины. В пределах западного борта наблюдаются вытянутые максимумы поля силы тяжести значительной интенсивности,

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Карта отражательной способности витринита по подошве доманиковых отложений (составлена авторами статьи по материалам ООО «ТП НИЦ»)

Fig. 3. Map of vitrinite reflectance over the Domanik Bottom (created by the authors using materials from OOO TP NITs)

-

1 — изолинии отражательной способности витринита, R o , %, стадии катагенеза ( 2 – 5 ): 2 — МК 4 , 3 — МК 5 , 4 — АК 1 , 5 — АК 2 .

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

-

1 — contour lines of vitrinite reflectance, R o , %; catagenesis stages ( 2 – 5 ): 2 — МК 4 , 3 — МК 5 , 4 — АК 1 , 5 — АК 2 .

For other Legend items see Fig. 1

Рис. 4. Фрагмент гравитационного поля Верхнепечорской впадины (составили И.А. Маракова, М.Ю. Сабельников)

Fig. 4. Fragment of Bouguer gravity field, Verkhnepechorsky depression (created by I.A. Marakova, M.Yu. Sabelnikov)

56°00'

58°00'

64°00'

63°20'

Скв. Белая-1

Скв.

Исаковск

Скв.

Кылымъельская-1

Скв. Юрвожска

Вуктыльски минимум ая-1 Скв. Южно-Вуктыльская

Скв. Еджидъельс

\\w^ э и1'- //>7

Скв. Западно-

Вуктыльская-1

Скв.Западно- 2*<\\7 у I

Дутовская-1

20 1

–45

–40...–45 –25...–40 –10...–25 0–20 20–30 30–35

35–45 50

°00'

о

63°20'

Масштаб 56°00'

1 : 1 000 000

58°00'

1 — изолинии аномального гравитационного поля (в условном уровне); 2 — скважина; 3 — линия профиля

1 — contour lines of anomalous gravity field (at the reference level); 2 — well; 3 — survey line приуроченные к Илыч-Чикшинской зоне разломов. Восточнее выделяется градиентная зона, характеризующая убывание силы тяжести в восточном направлении с максимальным градиентом до 2 мГал. Такой градиент может быть обусловлен региональным наклоном фундамента с запада на восток от 3500 до 10 000 м и тектоническими контактами пород разной плотности внутри фундамента.

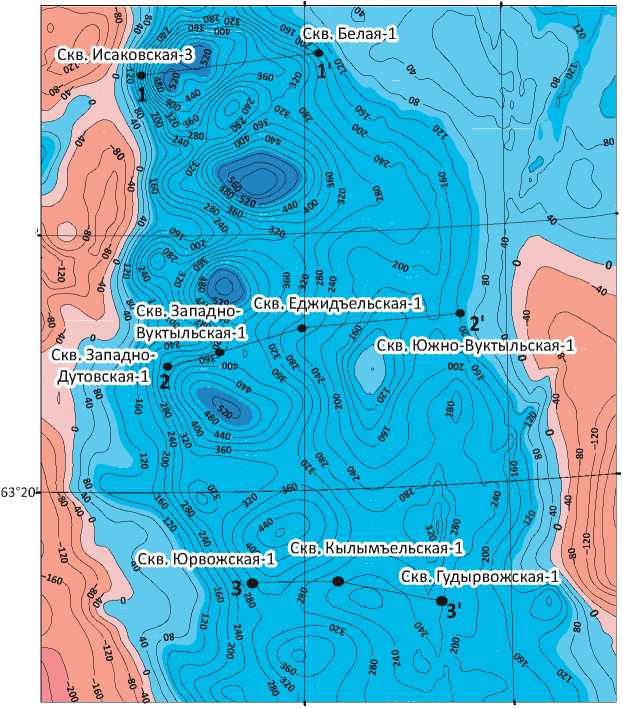

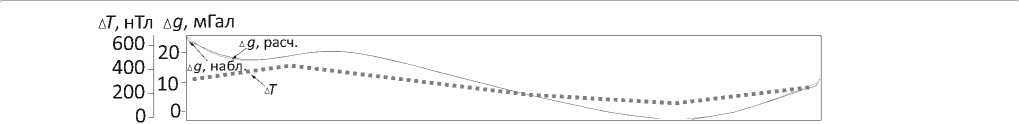

Восточный борт впадины характеризуется полосой региональных минимумов, имеющих уральское простирание. Полоса отрицательных аномалий гравитационного поля в плане совпадает с Вуктыльской тектонической пластиной и Южно-Вуктыльской депрессией. Гравитационные минимумы сопровождаются линейными магнитными максимумами (рис. 5). Серия магнитных аномалий округлой формы и большой интенсивности (до 600 нТл) связана, по-видимому, с влиянием интрузивных и эффузивных образований. Исследования керна в скв. Западно-Дутовская-1 показали, что породы представлены метабазальтами, обладают высокой намагниченностью — до 2900 · 10-6 ед. СГС, а в среднем — до 1500 · 10-6 ед. СГС. Аномалии могут создавать подводящие каналы, по которым происходило излияние эффузивов.

На карте магнитных аномалий на территории исследований выделяются локальные положитель-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Фрагмент карты магнитных аномалий (ООО «ТП НИЦ») Fig. 5. Fragment of anomalous magnetic field (OOO TP NITs)

58°00'

56°00'

64°00'

63°20'

Масштаб 1 : 1 000 000

58°00'

56°00'

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

64°00'

ные аномалии, которые могут быть связаны с интрузивными образованиями (см. рис. 5).

Смещение гравитационных и магнитных максимумов относительно друг друга в плане может свидетельствовать об их различном геологическом происхождении. Серию региональных магнитных аномалий, приуроченную к зоне высокого градиента поля силы тяжести, можно интерпретировать как зону разломов глубокого заложения.

Построение достоверных физико-геологических моделей сред изучаемых регионов является основой эффективного принятия решений о перспективах нефтегазоносности. При проведении работ использовалась методика построения плотностной модели сложнопостроенных и слабоизученных сред с заданной степенью точности, удовлетворяющей наблюдаемому гравитационному полю [14–16]. Методика предназначена для нахождения параметров плотностных моделей вдоль заданных профилей, пространственная интерполяция которых создает поля в сечениях по профилям, совпадающие с наблюденными. Основным методическим приемом является упрощение вычислительных схем объем- ного моделирования за счет использования более наглядных и легких, приближенных методов профильной интерпретации.

Для построения начального приближения была использована программа PlayGround. Решение обратной плотностной задачи гравиразведки по разрезу проводилось с использованием программного средства EvDynInversion. Для каждого из выделенных слоев подбирались параметры критерия оптимальности [17, 18]. Интерпретация полученных результатов и вывод полученной объемной структурно-плотностной модели проводились в программе GeoVIP, для лучшего графического представления моделей использовался Surfer [14–18].

Моделирование геологической среды осуществлялось с учетом сейсмических данных, результатов бурения и плотностных характеристик пород. Для исследований были выбраны три профиля, пересекающие Верхнепечорскую впадину с запада на восток (рис. 6-8).

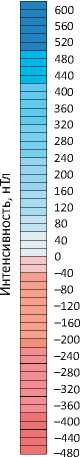

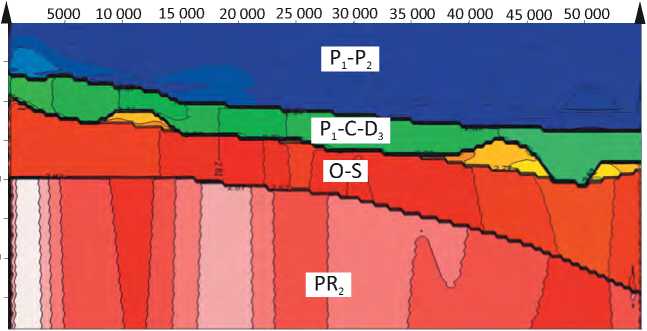

На рис. 6 представлена геоплотностная модель по линии скважин Исаковская-3 – Белая-1. Профиль

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 6. Геоплотностная модель по профилю 1–1' (составили Е.Н. Мотрюк, И.А. Маракова, О.М. Вельтистова)

Fig. 6. Geodensity model along 1–1' Line (created by E.N. Motryuk, I.A. Marakova, O.M. Veltistova)

В Е Р Х Н Е П Е Ч О Р С К А Я В П А Д И Н А

З

В

Скв. Исаковская-3

–1000

–2000

–3000

–4000

–5000

–6000

–7000

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКАЯ МОНОКЛИНАЛЬ

Велаельская структура Скв. Белая-1

P -C-D

O-S

P 1 -P 2

PR

5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

Абс. отметка, м

2,9

2,88 2,86 2,84 2,82 2,8

2,78 2,76 2,74

2,72 2,7

2,68 2,66 2,64 2,62 2,6

2,58 2,56 2,54 2,52

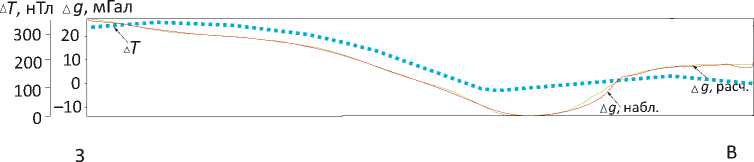

Рис. 7. Геоплотностная модель по профилю 2–2' (составили Е.Н. Мотрюк, И.А. Маракова, О.М. Вельтистова) Fig. 7. Geodensity model along 2–2' Line (created by E.N. Motryuk, I.A. Marakova, O.M. Veltistova)

В Е Р Х Н Е П Е Ч О Р С К А Я В П А Д И Н А

СРЕДНЕПЕЧОРСКОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ПОДНЯТИЕ

Скв. Западно-Дутовская-1

2000 10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

ЮГИД-ВУКТЫЛЬСКАЯ

СТРУКТУРА

80 000 86 000

–1000

P 1 -P

–2000

–3000

–4000

P 1 -C-D

–5000

–6000

–7000

–8000

–9000

–10 000

Абс. отметка, м

O-S

PR 2

O-S-D

O-S-D 1

2,9

2,88

2,86

2,84

2,82

2,8

2,78

2,76

2,74

2,72

2,7

2,68

2,66

2,64

2,62

2,6

2,58

2,56

2,54

2,52

расположен в северной части Верхнепечорской впадины и пересекает Печоро-Илычскую моноклиналь, где в доманиково-турнейском комплексе она выделена по материалам сейсморазведочных работ и подтверждена бурением карбонатная банка.

На модели в осадочном чехле наблюдается четкое распределение пород выделенных комплексов по плотности: верхний — терригенный, представлен породами верхней перми и частично нижней, средний — карбонатный, сложен отложениями

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

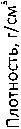

Рис. 8. Геоплотностная модель по профилю 3–3' (составили Е.Н. Мотрюк, И.А. Маракова, О.М. Вельтистова)

Fig. 8. Geodensity model along 3–3' Line (created by E.N. Motryuk, I.A. Marakova, O.M. Veltistova)

З

В

В Е Р Х Н Е П Е Ч О Р С К А Я В П А Д И Н А

25 000

30 000

20 000

Скв. Гу

35 000 40 000

Скв. Юрвожская-1

Скв. Кылымьельская-1

10 000

15 000

–1000

–2000

–3000

–4000

–5000

–6000

–7000

O-S-D

–8000

–9000

–10 000

2,92 2,9

2,88 2,86 2,84

2,82 2,8

2,78 2,76 2,74 2,72

2,7

2,68 2,66 2,64 2,62 2,6

2,58 2,56

Абс. отметка, м нижней перми, карбона и верхнего девона, нижний — терригенно-карбонатный, включает породы силурийского и ордовикского возраста. Рифогенные постройки, выделенные в карбонатном комплексе Печоро-Илычской моноклинали, согласно расчетным данным, характеризуются плотностями от 2,74 до 2,78 г/см3, депрессионные отложения — 2,68–2,66 г/см3.

Фундамент исследуемой территории Верхнепечорской впадины имеет блоковое строение и отличается большим разбросом значений плотности. Верхнепротерозойский метаморфический комплекс локально перекрыт образованиями молассовой формации — красноцветными и сероцветными ритмично-слоистыми терригенными и туфотерригенными отложениями, сформировавшимися за счет размыва вулканогенных пород и метаморфических сланцев. Плотность пород верхнего протерозоя южной части Верхнепечорской впадины по определениям керна составляет для сланцев, гранитов — 2,65 г/см3, диоритов, вулканогенных пород скв. Западно-Дутовская-1 — 2,75–2,85 г/см3.

Результаты детальной магнитометрической съемки масштаба 1: 50 000 и данные бурения показывают, что для этого региона характерны интрузии основного и ультраосновного состава. Дайка диабазов вскрыта скв. Исаковская-4 внутри карбонатов верхнего девона плотностью 2,9 г/см3.

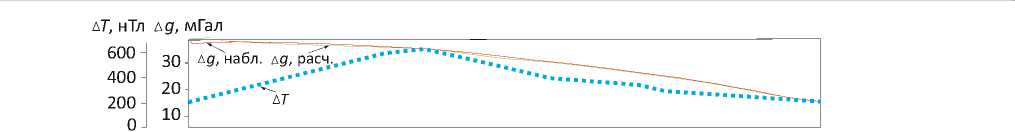

В западной части профиля расположена Исаковская рифогенная структура, входящая в состав Мичаю-Пашнинского вала, имеющего инверсионную природу и расположенного над Илыч-Чикшин-ской системой разломов. Этой области отвечают гравитационный максимум и минимум магнитного поля. Породы фундамента, имеющие высокие плотности, относятся к слабомагнитным. Магнитный максимум отмечается в центральной части профиля, где прослежена градиентная зона поля силы тяжести, соответствующая серии глубинных нарушений. Восточнее гравитационное поле соответствует поведению кровли фундамента, т. е. понижению с запада на восток, что типично и для магнитного поля, вследствие изменения магнитных свойств пород.

Анализ геолого-геофизического материала показывает, что рифы определенного типа часто формируются в зонах блоков, осложненных тектоническими нарушениями, с основными и ультра-основными интрузиями. По зонам тектонических нарушений проходил тепловой поток, способствовавший нефтегазообразованию. На образование ловушек УВ, наряду с тектоническим фактором, оказывал влияние и теплообмен.

Геоплотностной разрез по профилю 2-2 ' составлен по линии скважин Западно-Дутовская-1 — Западный Вуктыл-1 — Югид-Вуктыл-1 (см. рис. 7). Анализ карт и графиков потенциальных полей показывает, что на формирование современного структурного плана основных плотностных комплексов большое влияние оказывают глубинные факторы.

На графике гравитационного поля в центральной части профиля (пикеты 5200–6400) выделяется региональный вуктыльский минимум значительной интенсивности, который относится к зоне отрицательных значений Верхнепечорской впадины

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

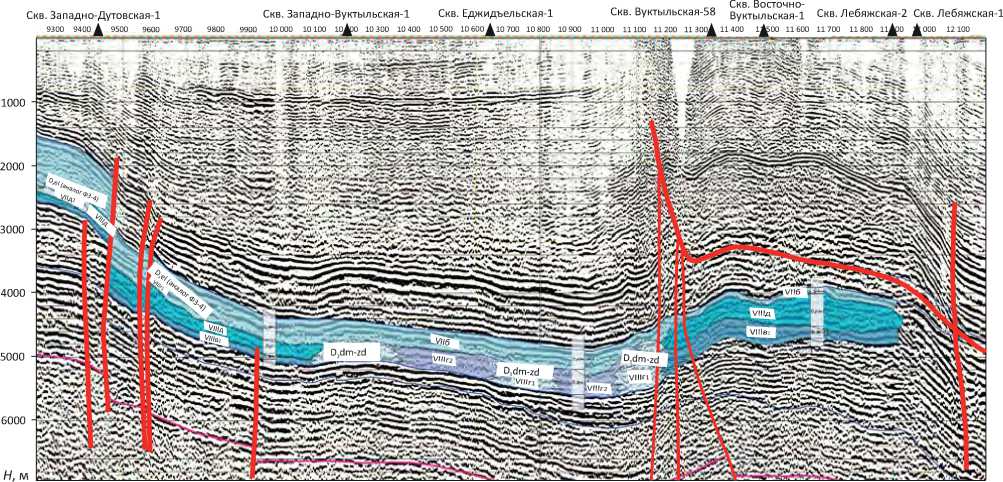

Рис. 9. Фрагмент сейсмофациального разреза верхнедевонских карбонатных отложений по линии сейсмопрофиля 22 РС (интерпретация по материалам ООО «ТП НИЦ»)

Fig. 9. Fragment of seismic facies cross-section of the Upper Devonian carbonate deposits along 22 PC seismic line (interpretation using the materials from OOO TP NITs)

В Е Р Х Н Е П Е Ч О Р С К А Я В П А Д И Н А

П Е Ч О Р О - И Л Ы Ч С К А Я М О Н О К Л И Н А Л Ь

ДИНЬЮ-ЮГИДЪЕЛЬСКАЯ АТОЛЛОВИДНАЯ БАНКА ВУКТЫЛЬСКАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА

Палеогеографические обстановки осадконакопления и литолого-фациальная зональность

|

Область |

Обстановки осадконакопления |

Фациальные зоны |

Фациальные подзоны |

Палитра |

||||

|

Индекс |

Наименование |

Индекс |

Наименование |

Индекс |

Наименование |

|||

|

I s Ф Ф c |

V |

Прибрежно-приливноотливная (литораль) |

Vв Vд |

Терригенного осадконакопления со следами осушения |

||||

|

Смешанного терригенно-карбонатного осадконакопления со следами осушения |

||||||||

|

<1 is if si as & |

s 5 >s X X X 03 |

VII |

Мелководношельфовая |

VIIб |

Карбонатного осадконакопления |

VIIб |

Прибрежная полоса шельфа с биокластами, оолитами, карбонатными брекчиями |

|

|

VIIб 2 |

Зарифовая равнина |

|||||||

|

VIIб |

Зарифовый шельф |

|||||||

|

VIIд |

Барьерной рифовой системы |

VIIд 1 |

Барьерные рифовые массивы (барьерные рифовые постройки и их шельфы) |

|||||

|

VIII |

Умеренно глубоководношельфовая |

VIIIв |

Некомпенсированного глинисто-карбонатного осадконакопления |

VIIIв 2 |

Глинисто-кремнисто-карбонатная (доманикоидная) |

|||

|

VIIIг |

Карбонатных банок, атоллов и одиночных рифов |

VIIIг 1 |

Банки, атоллы, рифы |

|||||

|

VIIIг 2 |

Внутриатолловая лагуна с доломитами и эвапоритами |

|||||||

|

VIIIг 4 |

Внутриатолловые лагунные органогенные постройки |

|||||||

|

VIIIд |

Проградационного осадконакопления (клиноформы толщи заполнения) |

VIIIд1 |

Терригенная, в том числе продельтовая |

|||||

|

VIIIд 2 |

Глинисто-карбонатная |

|||||||

1 — тектонические нарушения; 2 — скважина

1 — faults; 2 — well

и обусловлен мощной толщей (до 4 км) терригенных пород низкой плотности — от 2,45 до 2,55 г/см3 и понижением кровли фундамента. Гравитационный минимум не совпадает с магнитным, который отмечается на градиентной зоне поля силы тяжести. Согласно мнению исследователей, на морфологию полей влиял грабенообразный палеопрогиб, сформированный в пострифейское время по разломам глубокого заложения, заполненный грубообломочным материалом, с дефицитом плотности по сравнению с плотностью фундамента и карбонатным комплексом.

Западная часть профиля соответствует максимуму гравитационного поля, вызванному уменьшением терригенной толщи, подъемом кровли карбо- натов и фундамента, а также плотными породами верхнего протерозоя, о чем свидетельствуют расчетные данные. Расчетная плотность пород фундамента здесь составляет 2,86–2,88 г/см3. Восточная часть профиля находится в пределах Среднепечорского поперечного поднятия, которому отвечает максимум гравитационного поля. Выделенные блоки фундамента на геоплотностной модели разделены тектоническими нарушениями, которые подтверждаются сейсмическими работами по региональным профилям (рис. 9) и которым соответствуют зоны дробления.

Профиль 3-3 ' пересекает Верхнепечорскую впадину от скв. Юрвожская-1 до скв. Гудырвожская-1 (см. рис. 8).

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

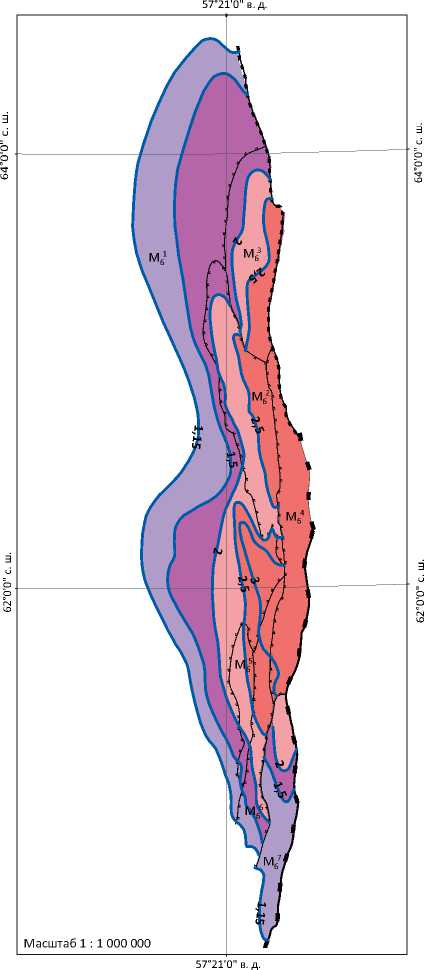

Рис. 10. Карта-схема прогнозных зон нефтегазонакопления и развития разнотипных коллекторов в Верхнепечорской впадине

Fig. 10. Schematic map of the predicted oil and gas accumulation zones and occurrence of different reservoir types in the Verkhnepechorsky depression

Скважины ( 1 , 2 ): 1 — параметрические, 2 — опорные; рифогенные образования ( 3 , 4 ): 3 — барьерные, 4 — атолл, карбонатная банка; 5 — зона газоносности, зоны развития разнотипных коллекторов ( 6 , 7 ): 6 — порово-кавернозных седиментационного и гипергенного генезиса, 7 — кавернозно-трещиных гипергенного и тектонодинамического генезиса; 8 — границы выходов отложений доманиково-турнейского комплекса под гео-плотностные срезы на гипсометрических уровнях, м.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Wells ( 1 , 2 ): 1 — stratigraphic well, 2 — key well; reef buildups ( 3, 4 ): 3 — barrier, 4 — atoll, carbonate bank; 5 — gas bearing zone, zones of different reservoir type occurrence ( 6 , 7 ): 6 — porous-vuggy of sedimentary and supergene genesis, 7 — fractured-vuggy of supergene and tectonodynamic genesis; 8 — boundaries of the deposits of Domanik-Tournaisian sequence outcropping below geodensity slices at altitude levels, m.

For other Legend items see Fig. 1

На геоплотностной модели этого профиля в карбонатном комплексе выделяются верхнедевонские рифы Юрвожского месторождения и Кылымъ-ельской атолловидной постройки с плотностями от 2,76 до 2,78 г/см3, которые разделены низкоплот- ностными породами толщи заполнения от 2,67 до 2,7 г/см3. Это является обоснованием перспектив нефтегазоносности Кылымъельской площади, которые подтверждены результатами бурения скв. Кылымъельская-1. В восточной части профиля отмечается увеличение мощности терригенной толщи и понижение кровли фундамента. В гравитационном поле на пикетах 32 000–35 000 наблюдается минимум поля силы тяжести. Фундамент на расчетной модели характеризуется разбросом плотностей от 2,77 до 2,79 г/см3 на пикетах 5000– 7000 в западной части профиля, до 2,82–2,84 г/см3 — на пикетах 12 000–14 000.

Результатом исследований является схема прогноза нефтегазоносности. На рис. 10 показаны прогнозные зоны нефтегазонакопления и развития разнотипных коллекторов в Верхнепечорской впадине. Анализ геолого-геофизического материала свидетельствует о том, что значительный потенциал открытия крупных газовых скоплений имеется во внутренней и центральной зонах Верхнепечорской впадины.

Рифовые постройки в доманиково-турнейском нефтегазоносном комплексе, выраженные в гео-плотностных моделях, хорошо корреспондируются с данными сейсморазведки и бурения. Для оценки перспектив таких рифогенных систем следует рассматривать их как единый поисковый объект, включая рифовые, депрессионные и шельфовые отложения, перекрытые единой визейской покрышкой.

Заключение

Анализ геоплотностных моделей, построенных по серии профилей в пределах центральной части Верхнепечорской впадины, показывает приуроченность рифогенных построек к выступам фундамента, зонам внедрения интрузий, контролируемым тектоническими нарушениями.

Смещение гравитационных и магнитных максимумов относительно друг друга указывает на различное геологическое происхождение. Особенности пространственной связи аномалий Δ g и Δ T , вероятно, можно проанализировать, исходя из теории изостазии. Учитывая равновесное состояние земной коры, в состав приподнятых блоков фундамента входят породы пониженной плотности — 2,72–2,76 г/см3, а погруженным — отвечают более плотные породы со значениями плотности 2,8–2,9 г/см3. Зоны тектонических нарушений, по которым происходили подвижки земной коры, представляют собой ослабленные участки, которые обеспечивали проникновение газообразных компонентов, способствующих формированию УВ [19]. Восточным ограничением Верхнепечорской впадины является Илыч-Чикшинская зона разломов. По мнению геологов, эта зона высокой проницаемости отражает в фундаменте области базитовых комплексов, подобные которым имеются в зоне главного Уральского глубинного разлома, где они выходят на поверхность.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

– доказано влияние разломно-блокового строения фундамента на доманиковые отложения, имеющие унаследованный характер структурных планов и тектонических нарушений;

– морфология аномального гравитационного поля отражает поведение фундамента;

– природа магнитного поля исследуемой территории Верхнепечорской впадины тесно связана с влиянием эффузивных и интрузивных пород, входящих в состав фундамента;

– геоплотностное моделирование подчеркивает литолого-фациальную зональность в пределах комплексов осадочного чехла;

– выделенные рифогенные постройки контролируются выступами фундамента;

– дифференциация плотностей фундамента, вертикальные зоны разуплотнения указывают на связь глубинных процессов с формированием залежей УВ.

Геоплотностное моделирование, выполненное по региональным профилям, показывает возможность проведения комплексной интерпретации для прогноза перспективных площадей с учетом повышения детальности разведки. Кроме того, дальнейшие научные исследования требуют анализа влияния теплового поля региона на нефтегазо-образование.

Список литературы Геодинамические аспекты размещения нефтегазоперспективных структурных форм в доманиково-турнейском карбонатном комплексе Верхнепечорской впадины Предуральского краевого прогиба

- Конторович А.Э., БурштейнЛ.М., Лившиц В.Р., Рыжкова С.В. Главные направления развития нефтяного комплекса России в первой половине XXI века // Вестник Российской академии наук. - 2019. - Т. 89. - № 11. - C. 1095-1104. DOI: 10.31857/S0869-587389111095-1104.

- Грунис Е.Б., Маракова И.А. Перспективы открытия новых месторождений в Тимано-Печорской провинции и арктическом шельфе // Геология нефти и газа. - 2019. - № 5. - С. 5-13. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-5-5-13.

- Ростовщиков В.Б., Маракова И.А., Колоколова И.В. Перспективы открытия новых месторождений УВ в Тимано-Печорской провинции // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т. III (Сыктывкар, 16-18 апреля 2017 г.). - Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2019. - С. 142-149.

- Малышев Н.А., Шипилов Э.В. Геодинамическая эволюция Европейского Северо-Востока в девоне // Вестник института геологии Коми НЦ УрО РАН. - 2002. - № 11. - С. 2-4.

- Юдин В.В. Происхождение Предуральского краевого прогиба // Тектоника северо-востока Европейской платформы: Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО АН СССР. - Вып. 68. - Сыктывкар, 1998. - С. 90-97.

- Соборнов К.О., Ростовщиков В.Б. Новые направления поисков нефти и газа в поясе надвигов Северного Урала [Электронный ресурс] // Геология нефти и газа. - 1995. - № 6. - Режим доступа: http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1995/06/Stat/stat05.html (дата обращения 16.05.2022).

- Соборнов К.О. Структура складчатых поясов и перспектива открытия крупных месторождений в складчатом Предуралье [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2015. - Т. 10. - № 1. - http://www.ngtp.ru/rub/4/6_2015.pdf. (дата обращения 16.05.2022). DOI: 10.17353/2070-5379/6_2015.

- Никонов Н.И., Куранов А.В. Перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в Предуральском прогибе [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы нефти и газа. - 2017. - № 4(19). - С. 1-7. - Режим доступа: http://oilgasjournal.ru/ issue_19/nikonov.pdf (дата обращения 16.05.2022). DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2017-19.art4.

- Богацкий В.И., Войтович А.К. Тектоническое строение и перспективы нефтегазоносности Верхнепечорской впадины // Проблемы нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции: сб. науч. тр. - М.: Изд-во ЦНИИТЭнефтегаз, 1964. - C. 3-23.

- Пучков В.И. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении) -Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. - 280 с.

- Прищепа О.М., Богацкий В.И., Макаревич В.Н., Чумакова О.В., Никонов Н.И., Куранов А.В., Богданов М.М. Новые представления о тектоническом и нефтегазогеологическом районировании Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2011. - Т. 6. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011. pdf (дата обращения 16.05.2022).

- Маракова И.А. Прогноз скоплений углеводородов во внутренней зоне Предуральского краевого предгорного прогиба // Геология нефти и газа. - 2021. - № 4. - С. 95-101. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-95-101.

- Теплов Е.Л. Природные резервуары нефтегазоносных комплексов Тимано-Печорской провинции. - СПб.: ООО «Реноме», 2011. - 286 с.

- Вельтистова О.М., Мотрюк Е.Н. Моделирование геологической среды Вуктыльской площади при помощи современных компьютерных технологий // Успехи современного естествознания. - 2018. - № 7. - С. 95-101.

- Мотрюк Е.Н. Технология и методика объемной реконструкции геоплотностных моделей. - Кишинев: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 128 с.

- Вельтистова О.М., Мотрюк Е.Н. Изучение геологического строения надвиговых зон комплексом геофизических методов // Новые направления нефтегазовой геологии и геохимии. Развитие геологоразведочных работ: сб. материалов II Международной научной конференции. - Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2019. -С. 241-246.

- Мотрюк Е.Н., Вельтистова О.М. Выбор оптимальных параметров решения обратных задач гравиразведки на основе критериального подхода для площадей Тимано-Печорской провинции // Современные наукоемкие технологии. - 2020. - № 5. -С. 70-78. DOI: 10.17513/snt.38034.

- Кобрунов А.И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных: учеб. пособие. - М.: ЦентрЛитНефте-Газ, 2008. - 288 с.

- Бембель Р.М., Бембель С.Р. Геосолитонная концепция месторождений углеводородов в районе Среднего Приобья // Вестник недропользователя Ханты-Мансийского автономного округа. - 2008. - № 19. - С. 23-28.