Геофизическая диагностика структуры «замерзших» курганов Укока, новые горизонты

Автор: Эпов М.И., Молодин В.И., Каюров К.Н., Чемякина М.А., Манштейн А.К., Сухорукова К.В., Напреев Д.В., Адайкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521373

IDR: 14521373

Текст статьи Геофизическая диагностика структуры «замерзших» курганов Укока, новые горизонты

Предварительные результаты показали, что из всех исследованных курганов, наличие льда в погребальных камерах возможно в кургане №4 могильника Верх-Кальджин II, в западной части кургана №3 и в центральной части кургана №4 могильника Верх-Кальджин 3. Большой объем полученных в результате работ материалов требует глубоко анализа, который будет проведен в дальнейшем.

Верх-Кальджин-II, курган №4 . Геоэлектрический разрез за пределами кургана по измерениям ВЭЗ представляет собой слой мощностью 1.2 м и УЭС 34.3 Ом ⋅ м, лежащий на полупространстве с сопротивлением около 5000 Ом ⋅ м. Результаты измерений многоэлектродной установки показали, что в средней части площади измерения (середина кургана) увеличивается сопротивление, которое может быть вызвано наличием льда или каменной кладкой. Подобное заключение было сделано и по измерени-

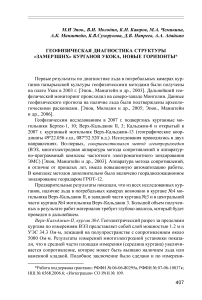

Рис. 1. Верх-Кальджин-II, курган 4. Схема профилей георадара: аномалии по профилям обозначены жирной линией.

ям в 2003 г. [Там же]. При сравнении характера радарограмм в пределах кургана и вне его большая ширина по времени колебаний вне кургана соответствует размытым границам в грунте. Под каменной кладкой колебания "сжимаются" по времени, что соответствует более четким границам раздела сред с разными УЭС и диэлектрической проницаемостью. В северо-западной части кургана на трассах по двум профилям выделяется серия четко выраженных продолжительных колебаний. Поскольку эта область слабо выделяется по электрическим измерениям, можно предположить, что здесь нет высококонтрастного по электропроводности объекта. Менее выражена аномалия такого же характера на юго-востоке кургана (рис. 1).

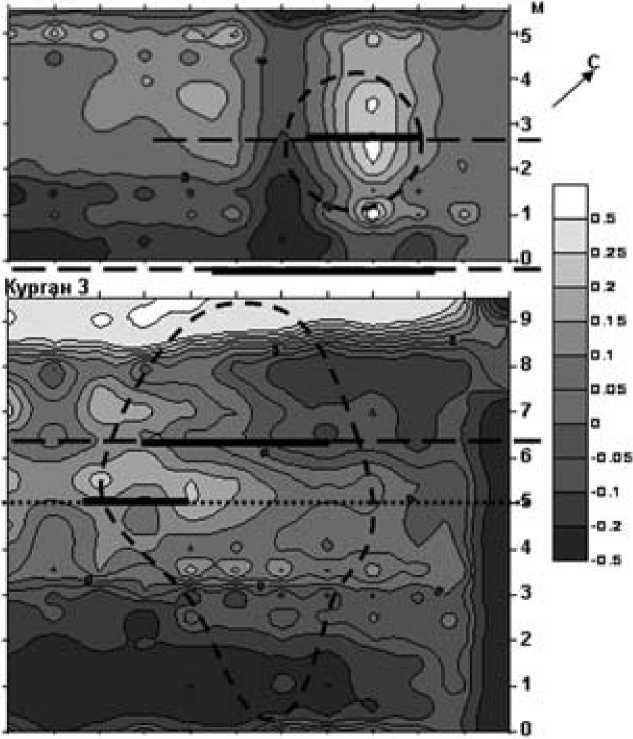

Верх-Кальджин-3, курганы № 3, 4 . Геоэлектрический разрез по данным ВЭЗ за пределами курганов представлен верхним слоем мощностью 0.6 м и УЭС 56 Ом ⋅ м, средним слоем мощностью 2 м и УЭС 85 Ом ⋅ м и нижним полупространством с сопротивлением более 5000 Ом ⋅ м. На картах распределения относительной разности сигнала многоэлектродной установки над курганами 3 и 4 (рис. 2) наблюдаются области высоких значений, соответствующие повышенному сопротивлению. Результаты измерения ЭМС по профилю через центр кургана №3 также показывают область повышенного сопротивления (жирная линия на профиле).

На радарограммах за пределами курганов выделяются две отражающие границы, соответствующие данным ВЭЗ. Жирными отрезками на профи-

Курган4Пи 10 3876543210

Рис. 2. Верх-Кальджин-3, курганы 3-4. Карты относительной разности сигнала многоэлектродной установки, профиль ЭМС - точечный пунктир: профили георадара - длинный пунктир; контур каменной кладки -короткий пунктир.

лях через курганы обозначены области продолжительных колебаний. На профиле между курганами выделена область нарушения границ (уменьшается время прихода и ширина колебаний радарограммы).

Во-вторых, впервые в мировой практике были произведены исследования, направленные на создание методики поиска деревянных срубов под каменными насыпями курганов .

В работе использовались газовый хроматограф ЭХО-ФИД, каппаметр КТ-6 и гаммаспектрометр МКС АТ-6101Д. Хроматограф детектирует углеводороды ароматического ряда, и обладает феноменальной чувствительностью более чем 10-12 г/см3. Модификация прибора уникальна. В качестве газа носителя хроматограф использует воздух. Гаммаспектрометром измерялись показания гамма фона, и проводились измерения спектра излучений по трём изотопам K40, Ra226 и Th232

Древесина лиственницы из погребенного сруба имеет свой аромат, который может быть зафиксирован на хроматограмме, при этом важно отметить, что на плато Укок деревья в естественном состоянии отсутствуют. Предварительно был проведен анализ запаха образцов дерева из пазырык-ских курганов Укока. Были отобраны необработанные химическими реактивами образцы, упакованные в пластиковую пищевую пленку. После анализа спектра пищевой пленки было выяснено, что она инертна при 20ºС, однако при нагреве на 15º начинает активно выделять углеводороды, особенно бензол и толуол. Таким образом, из всего богатого спектра надёжным маркером лиственничной древесины осталось только одно вещество – кумол, которое не содержалось в упаковке.

Наличие в одном месте большого скопления органического материала, приводит к образованию ореола рассеяния органического вещества, что вызывает изменение окислительно-восстановительной обстановки в окружающих грунтах. Это формирует определенного рода геохимический барьер для некоторых веществ, в том числе и радиоактивных изотопов. Соответственно, логично было предположить наличие аномалий над курганами, содержащими под насыпью большой объем органики. Таким образом, в методическую программу исследований наряду с хроматографией были включены измерения радиационного фона и магнитной восприимчивости.

Пробы грунта для анализа на хроматографе и каппаметре брались из под тонкого слоя дерна, либо крупного камня кладки, там, где дерн отсутствовал. Грунт помещался в специальный контейнер, измерялся каппаметром и выдерживался для установления парогазового равновесия. Воздух из этого контейнера затем анализировался на хроматографе. В местах проб проводились измерения общего гамма фона гамма-спектрометром, а затем осуществлялась съемка спектра по трём изотопам и, наконец, несколько десятков замеров гамма фона в различных точках по площади кургана.

Первые пробы с курганов № 3 и 4 могильника Бертек-10 брались по двум профилям с интервалом 2 м, начиная с 10 м от контура насыпи. В дальнейшем оказалось достаточным взятие проб в трёх точках: на расстоянии 10 метров, на границе насыпи и в центре кургана. Уже первые измерения дали интересный результат. Почва в центре курганов показывала практически вдвое меньшие значения магнитной восприимчивости. Значения же гамма фона в центре курганов (12,5 микрорентген/час) были выше, чем за его границами (9-10 микрорентген/час). При этом содержания изотопов K40 и Th232 в среднем росло, а Ra226 убывало.

Хроматограммы проб на периферии практически не менялись по мере приближения к кургану. Лишь пробы на границе кургана и в центре обнаружили наличие нескольких новых веществ. По времени выхода два из них были проинтерпретированы как м-ксилол и кумол, которые ранее детектировались в каче стве контрольных. Таким образом, появляется вероятность того, что в данных курганах присутствует древесина лиственницы.

Дальнейшие исследования подтвердили первоначальные наблюдения. Практически во всех измерениях, значения магнитной восприимчивости проб, отобранных в центральной части кургана, были ниже, нежели с периферии. Вероятным объяснением такой аномалии может служить наличие интенсивного вмывания тяжелых минералов железа в полости кургана. Радиоактивные показатели возрастали в обратной последовательности. Значения гамма фона в центре кургана (участки 2,5-3 м в диаметре) иногда более чем в два раза превосходили законтурные значения. Максимальные значения достигали 19 микрорентген/час (Верх-Кальджин-II, курган №4), при фоновых значениях в 7 – 9. Замеры радиоактивности всех типов камней, из которых сложены курганы, и коренных выходов различных пород не превышали 12 микрорентген/час. Выявленные радиационные аномалии над курганами могут быть связаны с заполнением погребений, либо, как и в случае с магнитной восприимчивостью, полости кургана могли служить фильтром, аккумулируя тяжелые радиоактивные минералы. Точно ответить на этот вопрос можно будет лишь при мониторинге в процессе раскопок.

Хроматограммы в центре кургана, как правило, фиксировали м-ксилол в очень небольших количествах вплоть до следов, а вот кумол присутствовал исключительно в виде следов или отсутствовал. Стоит отметить, что в измерениях проб, отобранных за контуром кургана, отсутствовали даже такие следы. Такие значения опорных для нас элементов можно объяснить, тем, что при наличии льда низкие температуры препятствуют формированию ореола рассеяния углеводородов.