Геофизические методы в полевых археологических исследованиях: задачи и примеры реализации

Автор: Журбин И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья И.В. Журбин обсуждает применение геофизических методов в полевых археологических исследованиях, поставленных задачах и примерах реализации. Автор предлагает логическую схему проведения геофизических измерений при исследовании археологических объектов. Они включают в себя наземные съемки, реконструкцию макета участка и реконструкцию отдельных археологических объектов. Предлагаемая схема предполагает последовательность получения точных данных относительно сайта. На каждом этапе комплексных архео-геофизических исследований задаются конкретные задачи, определены необходимые предварительные данные и степень точности описания археологических объектов, исходя из геофизических данных. Эффективность архео-геофизических измерений подтверждается результатами, полученными на нескольких археологических объектах разного возраста, расположенных в разных ландшафтных зонах.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328416

IDR: 14328416

Текст научной статьи Геофизические методы в полевых археологических исследованиях: задачи и примеры реализации

Мифы, предания, сказки хантов и манси. М., 1990.

Поляков ЮА., 1981а. Отчет о раскопках Чашкинского II селища в 1980 г. И Архив ИА РАН. Р-1.№8906.

Поляков ЮА., 19816. Раскопки Чашкинского П селища // АО 1980 г. М.

Черных Е.М., 1990. Средневековые жилища Верхнего Прикамья // Новые источники по этнической и социальной истории финно-угров Поволжья I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.: Межвузовский сборник. Йошкар-Ола.

Черных Е.М., 1992. Жилища племен Прикамья I тыс. до н.э. - первой половины II тыс. н.э.: Дне. ... канд. ист. наук. М.

И.В. Журбин

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

В ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ЗАДАЧИ И ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

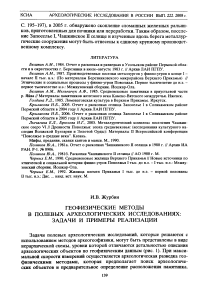

Задачи полевых археологических исследований, которые решаются с использованием методов археогеофизики, могут быть представлены в виде иерархической схемы, уровни которой отличаются детальностью описания археологических объектов по геофизическим данным (рис. 1). При максимальной скорости измерений осуществляется археологическая разведка геофизическими методами, которая предполагает поиск археологических объектов и предварительное определение расположения памятника.

Рис. 1. Схема археогеофизнческих исследований при археологической разведке

В дальнейшем при прогнозировании границ археологического памятника и восстановлении его планировки производится оперативная и достаточно точная локализация основных объектов, определяющих планировку. Реконструкция планировки памятников реализуется за счет классификации выделенных археологических объектов по уточненным данным об их форме и структуре. Максимальный уровень детализации - восстановление пространственной формы объекта и построение его модели по археогеофизическим данным.

Эффективность применения электрометрии при решении указанных задач была показана при полевых исследованиях 1992-2004 гг. на территории разновременных поселений, которые функционировали в эпоху бронзы, раннем железном веке и Средневековье. Поселения, на территории которых проводились археогеофизические измерения, расположены в различных ландшафтных зонах.

Поисковые исследования. Применение электрометрии как метода археологической разведки эффективно при поиске памятников. Необходимость оперативных геофизических исследований возникает в том случае, когда набор косвенных сведений позволяет предположить наличие археологических объектов на данном участке территории, например, наличие подъемного материала, особенности ландшафта, концентрации следов древней производственной деятельности, слабо выраженные изменения рельефа. Однако не существует признаков, которые бы однозначно указывали на расположение или границы памятников. В данном случае применение традиционных методов археологических разведок (шурфы, зачистка обнажений и пр.) зачастую оказывается малоинформативным и, кроме того, эти методы предполагают существенные трудозатраты и значительное время изысканий. Успех археологической разведки традиционными методами во многом зависит от множества субъективных обстоятельств - опыта исследователя, выбора тактики, удачного расположения проверочного шурфа, верного прогноза о локализации памятника и пр. Ярким примером сложности этого этапа являются поиски поселений древних горняков и металлургов на территории Каргалинского горно-металлургического комплекса, которые заняли три года (Черных, 1997. С. 30-33). В случае археологической разведки геофизическими методами производятся поисковые измерения на локализованных специалистами-археологами территориях. Это предполагает сплошное геофизическое исследование значительных по площади участков местности, при которых археогеофизика обеспечивает существенное ускорение процесса разведки и повышение достоверности за счет широкого территориального охвата и полного обследования области вероятного расположения памятника. .

Задача археогеофизических измерений состоит в построении карты распределения сопротивления выделенных участков. Интерпретация карты позволяет сделать предварительный вывод о наличии или отсутствии отдельных археологических объектов и памятника в целом. Основой при интерпретации является форма геофизических аномалий, их территориальное расположение и общая планировка. Форма является основным признаком,

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 222. 2008 г. исходя из предположения, что конфигурация археологических объектов (соответственно, и форма аномалий) близка к правильной геометрической форме. Взаимное расположение аномалий, наличие видимой упорядоченности и некой планировочной структуры также могут являться основой для археологической интерпретации. Ввиду того что форма и расположение аномалий являются лишь косвенным признаком, совершенно необходимым условием археологической интерпретации геофизических данных на данном этапе являются целенаправленные проверочные раскопки. При этом расположение шурфов для уточнения “геофизического прогноза” определяется исходя из карты распределения сопротивления.

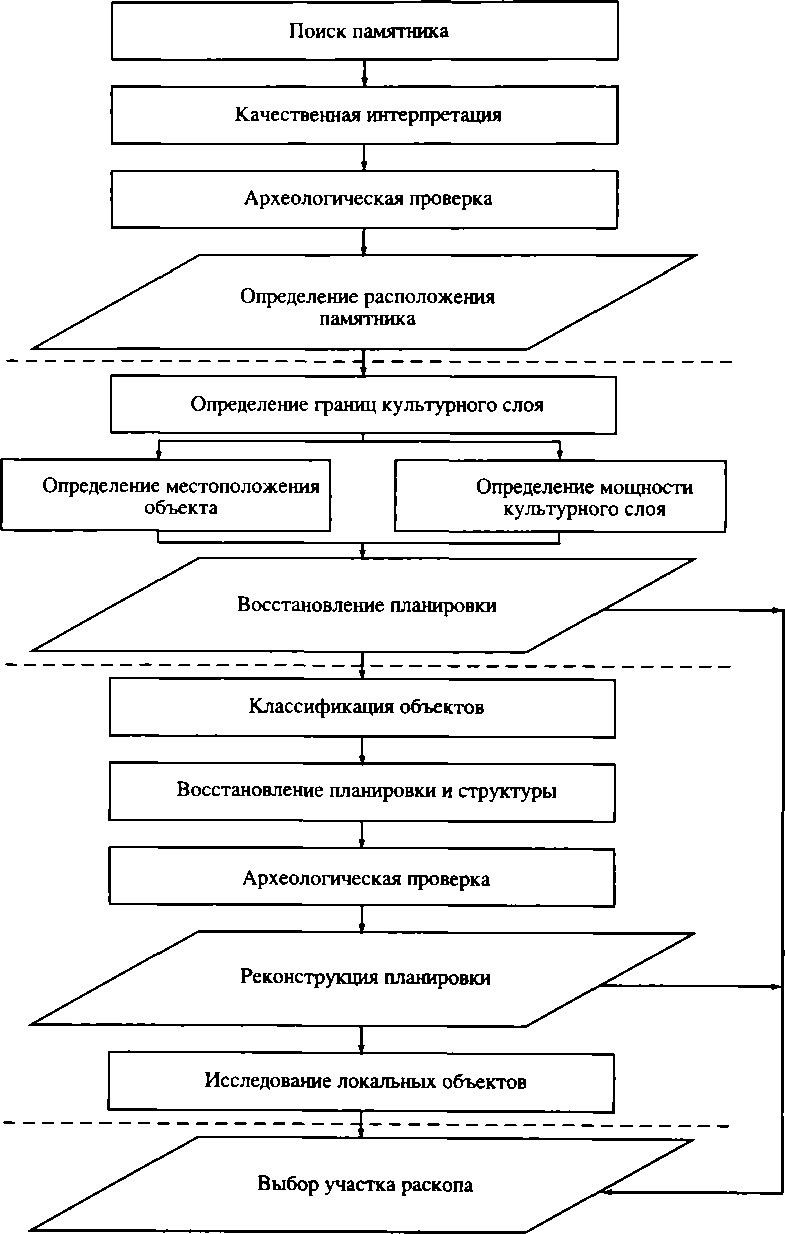

Примером поисковых исследований являются измерения на территории историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника “Ирендык”, Республика Башкортостан (Генеральный план..., 2003). Музей-заповедник “Ирендык” расположен в горно-степной зоне Южного Зауралья и отличается значительным разнообразием ландшафтов и экосистем. Он занимает площадь около 300 км2. Историко-культурное наследие на территории заповедника представлено различными типами памятников археологии, этнографии и индустриального наследия от эпохи палеолита до современности: стоянки, поселения (в том числе укрепленные), курганы и курганные могильники и пр. Общая площадь геофизических исследований на территории музея-заповедника составляет более 11 000 м2. Археогеофизические исследования проводились на базе Ирендыкской комплексной археолого-этнографической экспедиции (г. Уфа), начальник экспедиции канд. ист. наук Н.С. Савельев. Одним из основных объектов поисковых исследований на территории музея-заповедника “Ирендык” было поселение Улак 6. Памятник занимает вершину отдельно стоящего холма, северо-западная часть которого полностью покрыта обвалованными западинами, расположенными без видимого порядка. Общая площадь распространения западин превышает 1500 м2. Глубина западин варьирует от 0,2 до 1 м, диаметр - от 2 до 6—8 м. Собран немногочисленный подъемный материал, в соответствии с которым памятник предварительно датирован эпохой поздней или финальной бронзы. Площадь электрометрических исследований на территории поселения составляет более 3000 м2 (рис. 2). Электрометрические исследования проводились при наличии неоднородного геологического фона на участке измере ний Существенным мешающим фактором являлись многочисленные выходы скальных пород, расположенных вблизи поверхности и частично выходящих на поверхность. Эти природные объекты вызвали контрастные линейные аномалии, ориентированные по линии север-юг. В восточной части участка измерений (квадраты 0716-0916, 0617-1017, 0618-1018, 0519-1019, 0520-0820, 0521-0821, 0522-0822) была выявлена значительная по площади аномалия подпрямоугольной формы с достаточно сложной внутренней структурой. Кроме того, зафиксирован ряд локальных аномалий сопротивления, с двумя из которых соотносятся небольшие западины. Остальные аномалии в рельефе не выражены.

Таким образом, поисковые археогеофизические исследования повышают достоверность археологической разведки, оптимизируют материальные,

Аномалии от выходов скальных пород

Рис. 2. Поселение Улак 6. Местоположение объектов поиска на участке измерений. Глубина зондирования 1,5 м временные и трудозатраты при поиске неизвестных археологических памятников и обеспечивают целенаправленный выбор участка проверочных раскопок. Данное направление использования геофизических методов актуально не только при археологической разведке, ориентированной на проведение раскопок, но и при определении охранных зон памятника и закрепления их в землеустроительной документации.

Восстановление планировки. На данном этапе исследований исходными данными для проведения археогеофизических измерений являются предположительная локализация и определение границ расположения археологического памятника. Предварительные данные могут быть получены по результатам визуальных наблюдений, которые выявили антропогенные изменения естественного ландшафта (например, остатки оборонительных сооружений), геофизических данных поисковых исследований, а также по результатам раскопок, которые зафиксировали отдельные объекты археологии. На основе анализа предварительной информации в общих чертах определена территория распространения археологических объектов, но недостаточно информации о реальной границе памятника, местоположении основных объектов и его планировке. Следовательно, основные задачи, стоящие перед археогеофизическими измерениями на данном этапе, состоят в восстановлении планировки и оценке характера распространения культурного слоя.

Под восстановлением планировки памятника археологии и определением его границ понимается оценка местоположения основных археологических объектов на территории памятника. Восстановление планировки производится на основе геофизической “карты” расположения объектов, интерпретация которой позволяет локализовать объекты, определяющие планировку археологических памятников, т.е. определить координаты расположения и границы структурообразующих археологических объектов. В соответствии с задачей, методика исследований должна обеспечивать возможность осуществлять взаимную привязку координатных сеток археологических и геофизической исследований для закрепления на местности границ памятника и последующей археологической верификации геофизических данных.

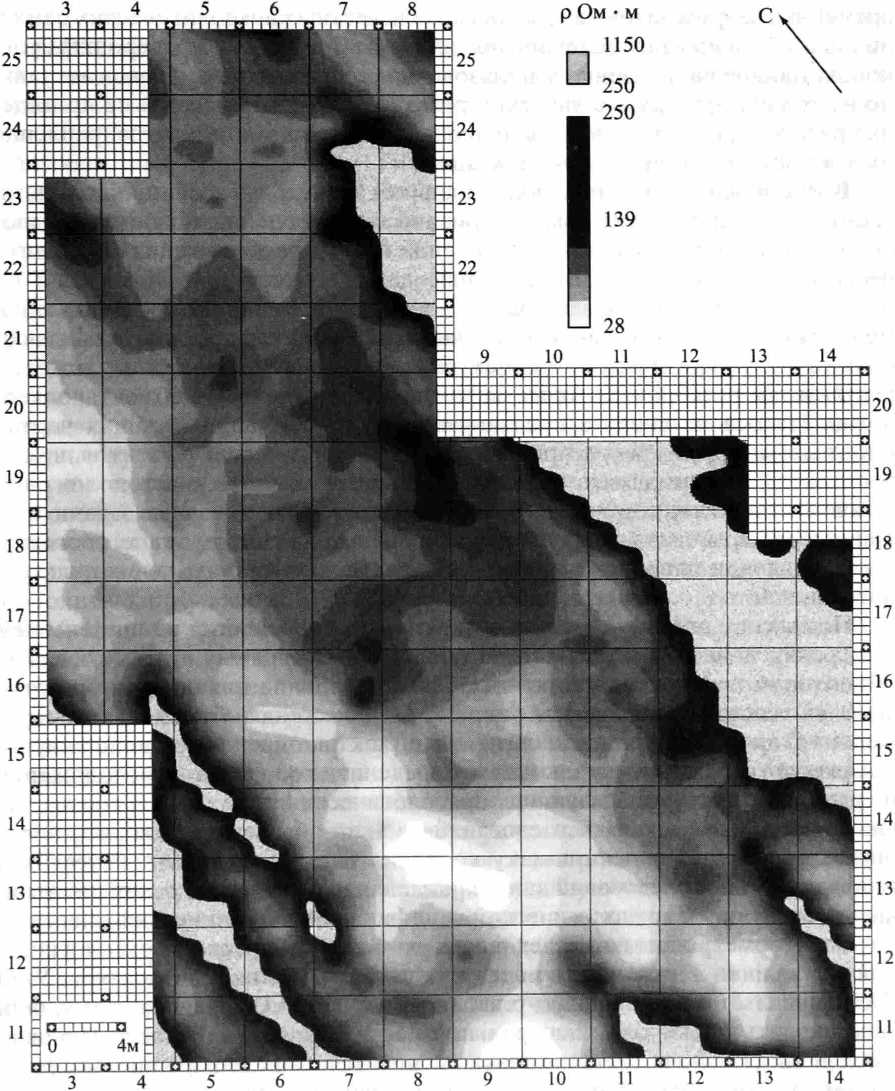

Электрометрические исследования на базе Удмуртской археологической экспедиции Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН (начальник экспедиции д-р ист. наук, проф. М.Г. Иванова) позволили восстановить планировку центральной части городища-крепости Иднакар IX-XIII вв. {Иванова, 1998). Иднакар относится к числу городищ, которые возникли в среднем течении р. Чепцы в конце I тысячелетия и связаны с именами богатырей удмуртского эпоса (Дондыкар, Весьякар, Зуйкар, Иднакар, Гурьякар, Учкар). Городища функционировали с конца IX до ХП-ХШ вв. Иднакар занимает мысовую часть мощной гряды, выступающей в долину слияния р. Чепцы и правого притока р. Пызеп. Общая площадь городища, ограниченная внешним валом, составляет 40 000 м2. С напольной стороны визуально фиксируются два мощных вала. По археологическим данным, на городище было сооружено три линии фортификационных сооружений, однако не позднее XI в. внутренний вал утратил свое значение, и его верхняя часть была срыта. В настоящее время внутренний вал визуально не фиксируется. В результате многолетних археологических исследований городища определились основные особенности жилых сооружений средневековых удмуртов и его составных компонентов. В общем случае сооружения включали плотно утрамбованную площадку ярко-оранжевой сухой глины, очаг и примыкающую к площадке хозяйственную яму ^Иванова, Черных, 1992). Все известные жилища имели подпрямоугольную форму, длинной стороной ориентированы по линии север-юг. Площадь сооружений варьирует в диапазоне от 20 до 64 м2.

Таким образом, с точки зрения задачи восстановления планировки с использованием археогеофизических измерений, принципиальными моментами являлись предварительно определенные границы культурного слоя городища, состав и геометрические параметры археологических объектов, местоположение которых позволяет восстановить планировку памятника. Границы культурного слоя городища определялись внешним валом. Планировку и структуру центральной части городища Иднакар определяют глинобитные площадки, являющиеся основаниями жилых и производственных сооружений, внутренний оборонительный вал. На карте распределения сопротивления, полученной при измерениях на центральной части городища, контрастно выделяются несколько видов аномалий (рис. 3). Внутреннему оборонительному валу соответствует аномалия низкого сопротивления линейной формы, ориентированная по линии север-юг (линии квадратов Т-Х). На рисунке вал выделяется черным цветом. Кроме того, по результатам измерений выявлено еще две аномальные области, значение сопротивления которых близко к уровню внутреннего вала (линии квадратов 29-30 в северной части участка измерений и З-Ш в южной части участка). Эти аномалии ориентированы перпендикулярно линии внутреннего вала (направление запад-восток) и расположены вдоль современной границы мыса, на котором расположено городище. На всех указанных участках визуально не фиксируются изменения рельефа и растительности. Аномалия в северной части городища имеет ярко выраженную линейную форму и по своим геометрическим параметрам аналогична внутреннему валу. Форма аномалии в южной части городища достаточно аморфна. Упомянутые “горизонтальные” аномалии “соединяют” линию внутреннего оборонительного вала с линией среднего вала городища. Это позволяет предположить, что в древности внутренняя часть городища, кроме естественной защиты (крутые склоны холма на севере и юге), была защищена дополнительными фортификационными сооружениями. Основания этих сооружений и вызывают “горизонтальные” аномалии, описанные выше. Безусловно, эта попытка интерпретации археогеофизических данных является лишь возможным допущением, требую щим проверки археологическими раскопками. По всей территории участка измерений зафиксирован ряд локальных аномалий со средними размерами 4 х 4 м, характеризующихся значением сопротивления, несколько большим по сравнению с удельным сопротивлением вала (например, аномалии в квадратах 49, Ф7-Ф8, Ф12 и т.п., отображаемые серым цветом). Вероятно, эти аномалии вызваны глинобитными площадками сооружений.

Рис. 3. Результаты электрометрических исследований планировки городища Иднакар. Глубина зондирования 1 м

Достаточно уверенная интерпретация внутреннего оборонительного вала и глинобитных площадок сооружений обосновывается результатами предварительных комплексных исследований (Алексеев и др., 1995).

Таким образом, использование археогеофизических измерений при восстановлении планировки весьма эффективно. Информация об общей планировке памятника и местоположении основных археологических объектов обеспечивает возможность обоснованного выбора расположения археологического раскопа, ориентированного на целенаправленное изучение археологических объектов и комплексов, предварительно определенных исследователем (рис. 1). Обязательным условием является жесткая привязка археологических и геофизических координатных сеток и археологические раскопки отдельных участков для обоснованной увязки выявленных аномалий с местоположением структурообразующих археологических объектов.

Реконструкция планировки. Этап реконструкции планировки археологических памятников основывается на информации о местоположении объектов. Это предполагает, что по результатам геофизических исследований и археологических раскопок произведена предварительная интерпретация археогеофизических данных и определены аномалии, связанные с объектами археологии. В некоторых случаях, когда планируются раскопки широкой площадью всей территории памятника, этой информации вполне достаточно для продолжения и планирования археологических исследований. Тогда этап восстановления планировки является заключительной стадией комплексных археогеофизических исследований (рис. 1). Однако в большинстве случаев оказывается полезной детализация границ и внутренней структуры археологических объектов. Эти данные могут быть использованы для уточнения интерпретации памятника, оценки структуры, классификации объектов на его территории и выявления эталонных объектов различных типов.

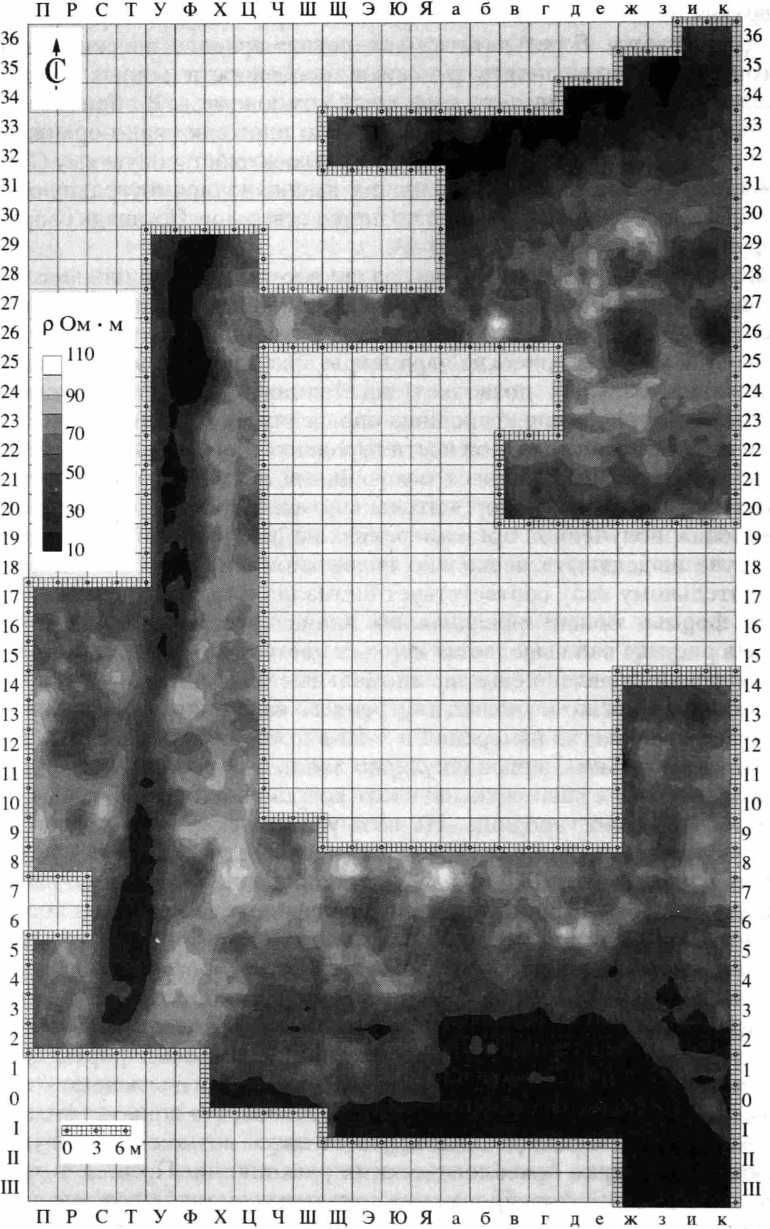

Многолетние археогеофизические исследования на территории поселения Горный (Черных и др., 2002) подтвердили необходимость и перспективность дальнейших уточняющих измерений, которые позволяют реконструировать планировку поселений. Геофизические изыскания проходили на базе Каргалинской комплексной экспедиции Института археологии РАН (начальник экспедиции д-р ист. наук, проф. Е.Н. Черных). Поселение входит в Каргалинский горно-металлургический комплекс, расположенный в северной зоне Великой Евразийской степи, и датируется эпохой поздней бронзы. Площадь селища Горный, на которой зафиксированы археологические материалы, достигает 30-40 тыс. м2. Селище ограничено плотным кольцом древних и старинных выработок, а также мощными горнорудными отвалами. Эти обстоятельства ограничивали возможности при поиске границ поселения с использованием геофизической разведки и традиционных археологических методов. С точки зрения электрометрии, археологическими объектами поиска на поселении могут являться котлованы жилищно-производственных комплексов и ранние сакральные траншеи, вырытые в плотном глинистом “материковом” слое. Указанные объекты существенно отличаются формой и характером заполнения. Траншеи засыпаны глинистым

15 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62_

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

| Границы участка электрометрических исследований

0 4 8м

63 64 65

63 64 65

□ Участки, на которых не проводились электрометрические измерения (провалы, западины, отвалы, насыпи и пр.)

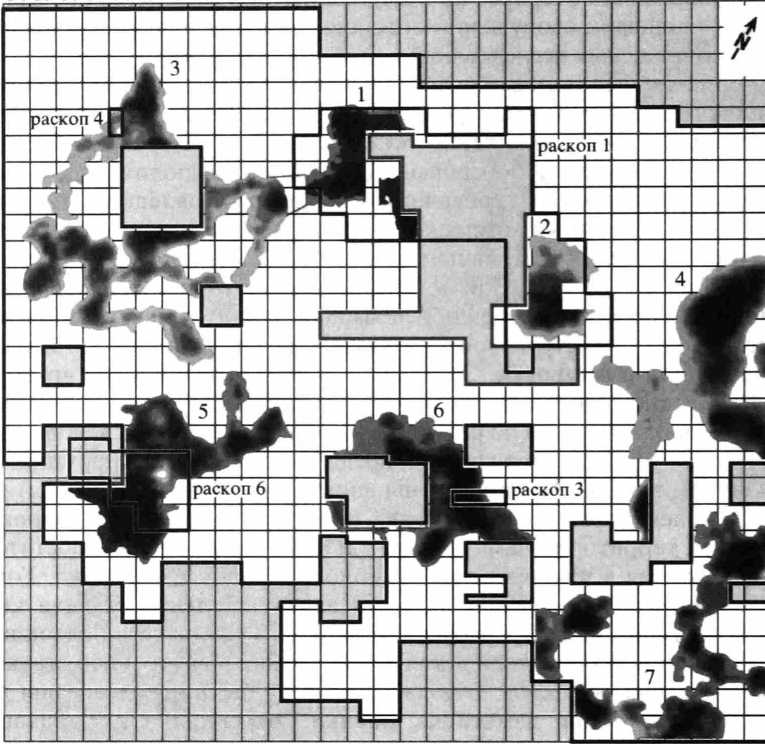

Рис. 4. Поселение Горный. Реконструкция планировки, расположение археологических раскопов грунтом со слабым присутствием линз бедного культурного слоя. Заполнение котлованов чрезвычайно насыщено фрагментами костей и керамической посуды, содержит медь, золу, шлак, каменные орудия и куски каменного дерева и пр. {Черных и др., 2002). Пространство между объектами - “материковый” слой, перекрытый тонким дерном с редкими находками.

Междисциплинарные исследования на поселении Горный позволили разработать методику реконструкции планировки и функциональной интерпретации археологических объектов, соответствующих выделенным аномалиям сопротивления. Общая площадь поселения, исследованная методом электрометрии, составляет более 10 000 м2. Реконструкция планировки, выявленная в результате электрометрических исследований, представлена на рис. 4.

Для удобства описания аномалии сопротивления на территории поселения обозначены цифрами (1-7). Аномалии 1-5 вызваны объектами, связанными с функционированием поселения - жилые и производственные сооружения, ритуальные действия и пр., а аномалии 6 и 7 - с добычей медесодержащих минералов. На Горном проведены раскопки жилых и производственных комплексов (раскопы 1 и 6), лабиринта сакральных траншей, заполненных переотложенным слоем (раскоп 4), и имитации шахты, заполненной отвалами пустой породы (раскоп 3) (Черных и др., 2002). Указанные объекты существенно отличаются по форме аномалии. Этот “геометрический стандарт” поселения представляет собой исходные данные для реконструкции планировки. Необходимой составляющей методики реконструкции планировки является определение функционального назначения археологических объектов, отличающихся формой и внутренней структурой (Журбин, 2003).

Таким образом, методика реконструкции планировки и археологической интерпретации геофизических данных предполагает определение местоположения аномалий на территории памятника; проведение проверочных раскопок для определения происхождения аномалеобразующих объектов (антропогенные и природные объекты); восстановление форм различных типов археологических объектов по геофизическим данным; реконструкцию планировки памятника в целом и классификацию объектов по форме. На заключительном этапе по результатам раскопок отдельных объектов различных типов создается “шкала сопротивления”, позволяющая интерпретировать функциональное назначение всех остальных археологических объектов, зафиксированных на территории памятника. Принципиальными чертами данной методики интерпретации являются тесная привязка к методике археогеофизических измерений и постоянное следование основным методологическим принципам - проверочные раскопки, жесткая привязка координатной сетки и пр. (Колчин, Шер, 1969).

Реконстру кция археологических объектов. Задачей заключительного этапа археогеофизических исследований является построение трехмерной реконструкции исследуемых археологических объектов на основе многослойных измерений и на контрастном выявлении границ объектов на различных глубинах. Современные методы математической обработки и “трехмерность” исходных данных позволяют восстанавливать археологические объекты конструированием поверхностей. Методика построения пространственной реконструкции и модели археологических объектов подробно описана ранее (Zhurbin, Malyugin, 1998). Успешная апробация проведена на городище Иднакар (Журбин, Зелинский, 1999). Сравнение теоретических данных и экспериментальных результатов позволяет утверждать, что предложенная методика принципиально допустима для пространственной реконструкции археологических объектов.

Необходимо отметить, что перечисленные этапы геофизических исследований археологических памятников являются скорее логической схемой, нежели жестко и однозначно определенным алгоритмом археогеофизических измерений. Данная схема регламентирует лишь последовательность уточнения информации об археологическом памятнике, реализуемую с по- мощью различных методик измерений и методов интерпретации геофизических данных. При этом завершающий этап комплексных археогеофизиче-ских исследований выбирается исходя из частной археологической задачи (поиск объектов, восстановление и реконструкция планировки, построение пространственной модели) и общей стратегии исследований (археологические раскопки и музеефикация памятника). Кроме того, возможность решения поставленной задачи археогеофизических измерений определяется физико-геологическими и археологическими условиями измерений (Станюкович, 1990). Необходимым является соблюдение двух основных условий. Во-первых, следование на каждом этапе работ методологическим принципам взаимодействия археологии и геофизики (Колчин, Шер, 1969) и, во-вторых, обеспечение взаимосвязи и сохранение иерархии этапов археогеофизических измерений.

Список литературы Геофизические методы в полевых археологических исследованиях: задачи и примеры реализации

- Алексеев В.А., Журбин И.В., Зверев В.П., Иванова М.Г., Куликов К.И., 1995. Некоторые итоги использования автоматизированного электроразведочного комплекса в исследованиях городища Иднакар//Материалы исследований городища Иднакар IX -XIII вв. Ижевск.

- Генеральный план Историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык» (РоссНИИ культурного и природного наследия МК РФ -РАН, ООО Артстудия «Проект»). М.; Уфа, 2003//Архив Института Наследия, ГУОН МКиНП РБ.

- Журбин И.В., 2003. Электрометрические исследования 2002 года//Каргалы. М. Т. III: Селище Горный: Археологические материалы: Технология горно-металлургического производства: Археобиологические исследования. Приложение 3.

- Журбин И.В., Зелинский А.В., 1999. Электрометрические исследования городища Иднакар: методика, моделирование и реконструкция археологических объектов//Новые исследования по средневековой археологии Поволжья и Приуралья: Сб. ст.: Мат. Междунар. полевого симпозиума. Ижевск.

- Иванова М.Г., 1998. Иднакар: Древнеудмуртское городище IX -XIII вв.: Монография. Ижевск.

- Иванова М.Г., Черных Е.М., 1992. Жилые сооружения городища Иднакар IX -XIII вв. (раскопки 1990 г.)//Средневековые древности Волго-Камья. Йошкар-Ола.

- Колчин Б.А., Шер Я.А., 1969. Некоторые итоги применения естественнонаучных методов в археологии//КСИА. Вып. 118.

- Станюкович А.К., 1990. Геофизические методы в архитектурно-археологических исследованиях//Вопросы исследования памятников архитектуры. М.

- Черных Е.Н., 1997. Каргалы. Забытый мир. М.

- Черных Е.Н., Лебедева Е.Ю., Журбин И.В., Лопес-Саец Х.А., Лопес-Гарсия П., Мартинес-Наваретте М.И.Н., 2002.

- Каргалы. М. Т. II: Горный -поселение эпохи поздней бронзы: Топография, литология, стратиграфия: Производственно-бытовые и сакральные сооружения: Относительная и абсолютная хронология. М.

- Zhurbin I.V. Malyugin D.V., 1998. On the method of visualization of electrometric data//Archaeological prospection. Vol. 5, № 2.