Геофизика

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127828

IDR: 149127828

Текст статьи Геофизика

но-аккумулятивных сооружений типа «уолсортских» холмов и «красных» рифов Бельгии, а также ядер некоторых Ниагарских рифов более сорока лет представлял собой нерешенную проблему. Данные авторы показали, что в системе иловых холмов, в отличие от рифовой, главным процессом является не биоминерализация, а процесс органоминерализации. Суть его состоит в том, что собственно аккреция холма происходит благодаря зародышеобразованию кальциевого карбоната на отмершем органическом веществе мягких тканей губок. В результате такого процесса образуется автомикритовая сетка, в которую просеиваются разные иловые генерации, создавая отчетливую поли-иловую структуру. Откры- тые полости цементируются изопахи-товой кальцитовой коркой, образуя Stromatactis или заполняясь другой генерацией илового продукта из неразвитого или прерванного Stromatactis. Таким образом, авторы доказывают, что иловые холмы являются диагенетической постройкой, сформировавшейся в результате органоминерального процесса.

Серия докладов секции по осадочным ритмам на карбонатных платформах затрагивала тему разработки критериев глобальной корреляции мелководно-морских образований на основе комбинирования результатов секвент-ной стратиграфии, направленности трансгрессивно-регрессивных циклов, биостратиграфии, изотопной стратиг- рафии и палеомагнетизма в приложении к орбитальным циклам Миланко-вича.

Разнообразие вопросов, связанных с карбонатной седиментацией, показывает широкий диапазон ее аспектов как теоретических, так и практических. Несомненно, что современная исследовательская приборная база позволяет применять для решения проблем карбона-тообразования традиционные полевые и лабораторные методы на высокоуровневой орбите. Надеюсь, что и в дальнейшем изучение карбонатонакопле-ния и, собственно, рифов даст для геологии и для науки о Земле в целом немало чрезвычайно интересной и полезной информации.

Д. г.-м. н. А. Антошкина

ГЕОФИЗИКА

На геологическом конгрессе методике и результатам геофизических исследований было посвящено сравнительно немного докладов. Работало несколько специализированных геофизических секций, посвященных актуальным на сегодняшний день направлениям. Ряд докладов был посвящен решению с помощью геофизических методов глубинных и региональных геологических задач. Таким образом, можно отметить тенденцию к увеличению роли геофизических методов в исследованиях самых разных геологических объектов.

Секция «CROP — глубинное сейсмическое зондирование Италии» была посвящена результатам глубинных сейсмических исследований этого региона и прилегающих акваторий. Длина сейсмического профиля исследованного региона около 10 000 км: почти 8 740 км проходит по морю и около 1 250 км по суше. Сейсмические данные собраны в Атласе CROP, составленном в 1986—1999 гг., об этом говорилось в докладе Скрокка Д. (Scrocca D.) (Италия) «Атлас CROP: глубинное сейсмическое профилирование в Италии». Проект ECROS-CROP выполнен в сотрудничестве с французскими коллегами, в сотрудничестве со Швейцарией — NRP20, и самый пос- ледний проект — TRANSALP развивался совместно с Австрией и Германией. Данные исследования позволяют получить информацию о положении сейсмических границ и распределении скоростей сейсмических волн в земной

Н. Н. fiгова коре. Некоторые результаты глубинных исследований были раскрыты в докладах Лиотта Д. (Италия) «Геологическая интерпретация сейсмического профиля CROP 18 (fiжная Тоскания)» и Бар-чи М. (Италия) «Строение земной коры

Северных Апеннин Италии по сейсмическому профилю CROP 03». Полученные данные высокоинформативны, они фактически являются основой для построения глубинных геологических моделей региона. Подобные исследования, по всей вероятности, будут в дальнейшем активно развиваться.

Важным направлением в геофизике является применение высокоточной сейсморазведки и геофизических методов исследования скважин для решения задач, связанных с разведкой месторождений углеводородов, а также контролем за их эксплуатацией. Эта тема затрагивалась на секции «Новые направления исследований резервуаров», причем были представлены возможности и других геофизических методов (электроразведка, гравимагниторазведка) при решении этих задач.

На секции «Высокоразрешающая сейсморазведка» интересными были доклады Бенжуми Б. (Испания) «Высокоразрешающие методы сейсморазведки, применяемые в гидрогеологических исследованиях» и Россет Д. (Италия) «Исследования высокоразрешающей сейсморазведки на поверхности водоносных горизонтов». Доклады посвящены применению вышеуказанного метода для изучения верхней части разреза на суше и на аква-

ториях, а также георадиолокационным исследованиям приповерхностных отложений (до нескольких метров). Эти мобильные технологии высокоэффективны при решении весьма детальных задач и, безусловно, будут применяться все шире.

Результаты конференции продемонстрировали высокий уровень технического обеспечения зарубежных коллег-геофизиков, который открывает возможности решения самых сложных и актуальных задач, связанных с изучением глубинного строения. В связи с этим, насущной проблемой является модернизация и усиление нашей материальной базы, которая пока ограничивает наши возможности.

Аспирант Н. fiгова

СТРАТИГРАФИfl

Сравнение программ 31-го и 32-го Международных геологических конгрессов в отношении широты охвата проблем стратиграфии, явно говорит в пользу последней. Во Флоренции основные вопросы стратиграфии и корреляции были рассмотрены на одной из 14 сессий специального симпозиума конгресса, а проблемы почти всех систем стратиграфической шкалы обсуждались на целом ряде сессий генерального симпозиума. Кроме того, доклады на многих секциях специального, актуального и генерального симпозиумов, рассматривавших другие важные проблемы геологии, в той или иной мере затрагивали временные аспекты событий или процессов, так или иначе связанные со стратиграфией. О стратиграфии речь зашла уже на церемонии открытия 32-го МГК, где доктору fl. Харденболу, известному специалисту по кайнозою, была вручена медаль имени Д. Дж. МсЛарена — выдающегося стратиграфа и палеонтолога, в 60— 70-е годы прошлого столетия возглавлявшего Международную стратиграфическую комиссию (IСS). Именно под руководством МсЛарена на примере границы между силурийской и девонской системами в 70-е гг. была разработана и внедрена в практику концепция «золотого гвоздя». И хотя эту концепцию даже сейчас принимают далеко не все стратиграфы, на ее основе в фане-розое уже зафиксировано большинство границ между системами, отделами и ярусами фанерозоя. Ведутся работы по подъярусному делению ярусов.

Другому известному стратиграфу, специалисту по юрской системе, доктору С. Хессельбо первому была вручена медаль Международной стратиграфической комиссии.

Общие проблемы стратиграфии были рассмотрены и обсуждены на второй день работы конгресса на сессии S.11.01 специального симпозиума под руководством президента Международной стратиграфической комиссии Ф. Градштейна и генерального сек-

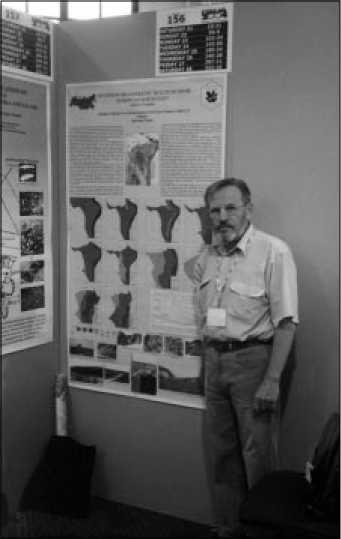

В. С. Цыганко ретаря комиссии Дж. Огга: The Geological Time Scale-Recent Developments and Global Correlations. Ф. Град-штейн в своем докладе на сессии подвел итоги работы ICS по разработке Международной стратиграфической шкалы за последние 15 лет, отметив, что достигнутые успехи в этом направлении обусловлены комплексированием всех используемых в стратиграфии методов — от астрономической цикличности до традиционных палеонтологических остатков, а также активной работой специалистов всех подкомиссий ICS. Среди основных направлений работы над Международной стратиграфической шкалой Ф. Градштейн видит завершение обоснования границ ярусов всего фанерозоя, согласование полярности хронов и биостратиграфи-ческих событий для всего кайнозоя и мела (интервал в 150 млн лет), уточнение спорных датировок возраста границ D/C, Р/Т и анизийского и ладинс-кого ярусов среднего триаса на основе стратиграфических данных по циркону и, по-возможности, пересмотра старых данных, улучшение и стандартизация датировок ряда оставляемых ранее без внимания интервалов, таких, как, в частности, верхняя юра — нижний мел, с карбона по триас и т. д.

В связи с тем, что отдельная секция по карбону на 32-м МПК не планировалась, с информацией о нынешнем состоянии стратиграфической шкалы системы и о возможных путях ее совершенствования на рассматриваемой специальной сессии выступил председатель подкомиссии по стратиграфии карбона (SCS) Ф. Геккель. Он, в частности, отметил, что сейчас в принципе согласовано деление карбона на две подсистемы — миссисипскую и пенсильванскую. Принято также расчленение обеих подсистем на три отдела: нижний миссисипский — в объеме турнейского, средний — в объеме визейского и верхний — в объеме серпуховского ярусов; нижний пенсильванский — в объеме башкирского, средний — в объеме московского и верхний — в объеме касимовского и гжельского ярусов. В заключение Ф. Геккель выразил надежду, что подобное использование североамериканской, западноевропейской и русской терминологии будет способствовать сохранению ста-