Географическая модель организации зон этно-эко-рекреационного типа (на материалах полевых исследований территорий проживания автохтонных народов)

Автор: Толстых О.Н., Белов Д.В.

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Новые туристские центры

Статья в выпуске: 3 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка разработать географическую модель организации зон этно-эко-рекреационного типа на примере отдельных территорий проживания автохтонных народов Крайнего Севера с целью её адаптации в российских условиях и масштабирования в регионах Российской Арктики. Гипотеза исследования предполагает возможность применения данной модели управления зонами этно-эко-рекреационного типа в пределах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации. В качестве аналога для формирования географической модели предложена территория Канадского Арктического Севера, которая является весьма схожей по природно-климатическим, расселенческим, социально-экономическим характеристикам. При написании статьи авторы опирались на собственный экспедиционный опыт и на материалы, собранные полевым путём: США 2001 г. (территория штата Висконсин, резервация алгонкинского индейского народа - меномини); Канада 2017-2019 гг. (территория провинции Квебек, резервация алгонкинского индейского народа - абенаки); Российская Арктика 2023-2024 гг. (полярные экспедиции «НОРДВИК 2023» и «Чистая Арктика - Восток - 77»). При разработке модели использовались собранные данные социологических и полевых наблюдений, аналитический материал.

Крайний север, арктическая зона, Россия, зоны этно-эко-рекреационного типа, автохтонные народы, модель, документы стратегического планирования

Короткий адрес: https://sciup.org/140309111

IDR: 140309111 | УДК: 914/919 | DOI: 10.5281/zenodo.14812226

Текст научной статьи Географическая модель организации зон этно-эко-рекреационного типа (на материалах полевых исследований территорий проживания автохтонных народов)

To view a copy of this license, visit

Введение и постановка проблемы

Несмотря на довольно многочисленные и обширные исследования экономи-стов-регионалистов и географов-региона-листов, которые посвящены туристско-рекреационной деятельности и районированию потенциально туристских территорий, вопрос о взаимосвязи устойчивого развития территорий проживания автохтонных народов и вовлеченности этих мест в туристскую деятельность с точки зрения экологической составляющей, ещё не решён. Особое значение данная тема приобретает в контексте реализации ключевых федеральных документов стратегического планирования – Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Экологической доктрины Российской Федерации. Арктика – один из регионов мира, отнесённых экспертами Межправительственной группы ООН по изменению климата к наиболее уязвимым (вместе с островными государствами, Африкой и дельтами африканских и азиатских рек) [2, 7].

В Арктической зоне РФ проживает 19 коренных малочисленных народов1, и располагаются их объекты историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность общемирового значения. При этом в пункте 5 «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»2 прямо указывается, что из шести основных национальных интересов РФ в Арктике – один непосредственно затрагивает поднятую исследовательскую проблему: «охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны РФ». Таким образом, оба документа увязывают этнический, экологический и рекреационный компонент в триединую модель, которая будет исследована в данной статье.

Академик А.И. Татаркин [9] обращал внимание, что: «…этнотуризм пока не получил достаточного распространения в районах Крайнего Севера», что говорит о важности данной темы на современном этапе.

В статье М.Ф. Замятиной [3] указывается: «Эколого-экономическое развитие региона реализуется в результате взаимодействия экономического и природного пространств (курсив наш. – О.Т., Д.Б.), определяющего условия хозяйствования и качество жизни населения на данной территории. Несомненно, это наблюдение относится к исследуемой модели.

Видный исследователь проблем Арктической зоны РФ А.Н. Пилясов [6] обращает внимание на социально-культурную специфику этого региона, где происходит своеобразное развёртывание экономических систем в суровых условиях природной среды и климата, что требует определённых общих защитных реакций.

Некоторые исследователи (например, [15]) указывают, что в том малом бизнесе, который формируется в Циркумполярном регионе значительно больше социального, социокультурного элемента (культурных традиций и ценностей, идеологических мотиваций), чем это принято на коренной территории.

В теории пространственной и региональной науки, в целом, и в рекреационной и социально-экономической географии, в частности, исследователями разных лет было представлено и сформулировано множество разных подходов типологизации, а также классификации регионов с туристско-рекреационным профилем и соответствующей экономической специализацией.

В частности, д.экон.н. М.Ф. Замятина [4] указывает на необходимость учёта подходов современной теории устойчивого развития при анализе отношений в системе «общество - природа», ведь в 1970-2020-е гг. наблюдается все большая дивергенция между экономическим ростом, сохранением природного капитала, развитием экологического кризиса. Она справедливо отмечает, что одна из причин этого - невосприимчивость традиционной экономики к обострению экологических и социальных проблем, так как цель экономической системы - экономический рост, доход, прибыль.

На сегодняшний день стандартизация терминов в туристско-рекреационной деятельности крайне важна. Формирование данных для прогнозирования развития туризма по видам и сегментам в будущем, оценка влияния туризма на экономику и другие исследовательские процессы происходят на базе учёта статистических данных, анализа туристских потоков по различным видам туризма, изучения рынков спроса и предложения по разнообразным сегментам. В итоге получается, что точные статистические измерения туризма необходимы для определения прямого и косвенного экономического воздействия туризма на дестинации (туристские зоны), планирования и развития туристских ресурсов и инфраструктуры, разработки маркетинговых стратегий, выявления изменений в туристских потоках с точки зрения потребностей и предпочтений рекреантов.

Согласно определению, которое предлагает Всемирная туристская организация (ЮНВТО), «туристский регион» - это территория, обладающая крупной сетью определённых объектов и услуг, требуемых для организации отдыха, рекреации и оздоровления3. Также ЮНВТО предлагает свою типологию туристских регионов, в основу которой ложатся такие факторы как: природные, культурно-исторические, социально-экономические, этноконфессиональ-ные, рекреационно-оздоровительные [5].

Сарян А.А. и Пустовойтенко С.И. (2017) анализируют термины в работах, представленных отечественными учёными, занимающимися исследованиями территорий, которые специализируются на рекреации и туризме. Большинство из них взаимодо-полняют друг друга [8]. Например: туристский комплекс, рекреационный комплекс, туристско-рекреационный комплекс, рекреационно-туристский комплекс, территориально-рекреационный комплекс, курортно-рекреационный комплекс, санаторно-курортный комплекс и др. Также довольно широко представлен перечень терминов относительно «системы»: рекреационная система, территориальная рекреационная система и др. Помимо этого, учёными исследуются: особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, особая туристско-рекреационная экономическая зона, курортно-туристический район, туристский район, рекреационный район, туристский центр, туристская агломерация, туристский кластер, туристско-рекреационный кластер и мн. др.

В итоге, разнообразие терминов, которое представлено сегодня в научных исследованиях, по большому счету сводится к изучению территории (зоны), которая обладает определённой туристской специализацией. В ряде случаев исследователи определяют для себя основным классификационным критерием локализацию (административно-территориальное деление), а также наличие рекреационных ресурсов данной местности.

Нам близка «Теория туристских территорий» С.С. Хлебникова (2013), которая предлагает типологию туристских территорий «от меньшего к большему»: «туристский центр», «туристская зона», «туристский район», «туристское пространство».

С.С. Хлебников (2013 г.) ставит акценты на необходимость актуализации историко-культурного наследия, на необходимость формирования мотива для посещения рекреационной территории, на важность развития человеческого капитала как туристского ресурса территории и ресурса гостеприимства [13].

Ю.А. Веденин о роли человеческого капитала как туристского ресурса говорит следующее: «...Туристский потенциал местности может быть измерен через многообразие и распространённость носителей, рассказывающих о красоте, историческом и литературном богатстве региона, расположенных в нем поселений. В любом регионе, поселении, уголке природы может быть создан полноценный туристский ресурс».

Анализирую важность человеческого капитала для территории, а в особенности его коренного (автохтонного) населения, авторы утверждают, что коренное население местности становится необходимым элементом при формировании туристско-рекреационных зон (ТРЗ) - зон этно-рекреационного типа (ЗЭРТ).

Зона этно-рекреационного типа -этно-рекреационная территория, создаваемая для развития и оказания услуг в сфере туризма и обладающая особенностями организации рекреационной деятельности в связи с сохранившейся этнокультурной средой, традиционными формами хозяйствования, присущих данной местности.

Крайне важным для ЗЭРТ является сохранение не только этнокультурной среды данной территории, но и поддерживание окружающей, природной среды. В таком случае ЗЭРТ становится зоной этно-эко-ре-креационного типа (ЗЭЭРТ) (сформулировано О.Т.). В первую очередь к особым зонам этно-эко-рекреационного типа мы относим резервации (поселения) коренных народов, при посещении которых необходимо помнить о культурном сознании, толерантном отношении к незнакомому этносу и его культуре, а также бережно относиться к природным богатствам территории.

Р.З. Хайруллина (2009 г.) так пишет о «резервации»: это определённая территория, где проживает автохтонное население, «микро-сообщество», сформировавшее самостоятельную систему ценностей, связей и отношений, позволяющее удовлетворить потребности этого сообщества (общины) на разных уровнях [12].

Формирование этно-эко-рекреацион-ных зон в пределах резерваций автохтонного населения имеет определённые характеристики:

-

• возможность формирования ЗЭЭРТ как на одном, так и на нескольких участках территорий муниципальных образований, т.к. территориальное расположение резерваций чаще всего зависит не от административно-территориаль

ного деления страны, а от этнокультурного ареала проживания общины;

-

• возможность формирования ЗЭЭРТ на территории земельных участков, находящихся в собственности представителей общины;

-

• возможность формирования ЗЭЭРТ в пределах резервации с объектами инфраструктуры (жилой фонд, ресторанный блок и др.), находящихся в различных формах собственности, включая частную (представители общины);

-

• возможность формирования ЗЭЭРТ на земельных участках, принадлежащих общине, которые могут относиться к землям с особо охраняемым статусом (ООПТ).

Все территории, на которых организовывается рекреационное природопользование, характеризуются определённым туристско-рекреационным потенциалом. Он формируется на базе туристских, рекреационных ресурсов и условий.

Данные и методы

Общегеографические методы исследования, обладающие по мнению З.Е.

Дзенсиса (1980) [1] наибольшей интегральной способностью, применялись нами в исследовании, а именно сравнительно-объяснительный, картографический, метод районирования.

Используя сравнительно-объяснительный метод, мы смогли исследовать многие стороны территориальной организации жизнедеятельности поселений автохтонных районов Крайнего Севера и спрогнозировать развитие региональной рекреационной системы в Арктике как в рамках канадского кейса, так и в рамках российского, основываясь на модели организации зон этно-эко-рекреационного типа. На основе полученных данных в рамках экспедиционных поездок по Канадскому Северу (2017–2019 гг.) и по Российской Арктике (2023–2024 гг.) была разработана модель особого типа рекреационного природопользования в туристских арктических зонах.

В качестве человеческого капитала рассматривались общины – резервации (поселения), неравномерно располагающиеся по территориям Канадского Севера и Российской Арктике.

На наш взгляд территориальный подход является связующим в предлагаемой методологии. Субстратом жизнедеятельности населения является территория, которая как естественно – историческое образование насыщается социальными компонентами, именно на определённой территории происходит фокусирование процессов взаимодействия компонентов в регионе.

Методологической основой в исследовании для решения задач территориальной организации зон этно-эко-рекреацион-ного типа и рекреационного природопользования служил метод типологии.

Результаты исследования и их анализ

На территории поселений коренных народов Канады туристская деятельность, а также рекреационное природопользование начали активно развиваться только лишь несколько десятилетий назад. Современный этнокультурный облик канадских коренных народов, представленный на сегодняшний день в туристской отрасли для популяризации традиций, обычаев, финансовой заинтересованности обеих сторон (аборигенного населения и государства), лишь в малой степени отражает различия некогда существующих традиционных культур в пределах историко-культурных ареалов [10]. После долгой и целенаправленной ассимиляции автохтонного населения наступило разрушение традиционных укладов жизни и исчезновение или изменение культурного своеобразия многих индейских групп.

В 2015 г. была основана Ассоциация Туризма Коренных Народов Канады (Indigenous Tourism Association of Canada (ITAC) )4, главной целью которой определено улучшение социально-экономического положения коренных народов в 10 провинциях и 3 территориях Канады. Ассоциация фокусируется на создании партнёрских отношений между иными ассоциациями, организациями, правительственными ведомствами и лидерами отрасли со всей Канады для поддержки роста туризма коренных народов в стране.

На начало 2017 г. не менее 1875 предприятий коренных народов были включены в обслуживание туристского этнокультурного сектора автохтонных народов Канады, а в смежных отраслях работало порядка 39000 человек. Совокупный прямой экономический доход (ВВП) в 2019 г. от туристского аборигенного сектора составил более 1,7 млрд долл .5

По прогнозам Ассоциации Туризма Коренных Народов Канады доходы от туристского аборигенного сектора к 2024 г. могут составить 2,2 млрд. долл. Все эти результаты будут получены только путём слаженной работы многих структур, в том числе государственной и провинциальной поддержки.

Параллельно с управленческими процессами происходит возрождение и восстановление объектов этнического характера, открываются музеи культур многих канадских племён, популяризируются фестивали, племенные торжества. В связи с этим государство встало на путь тщательного изучения ресурсной базы аборигенного туризма и экологического туризма. В долгосрочной перспективе решающую роль в упрочении поступательной динамики аборигенного туризма призваны сыграть этнокультурные тематические парки. В этом убеждает анализ опыта других стран в развитии этнокультурного и экологического туризма за последние десятилетия.

Вовлеченность аборигенного населения Канады в туристскую деятельность можно определить как область теории и практики, связанную с поиском оптимальных режимов использования природных ресурсов в туристских целях. В связи с активным развитием туристской деятельности в пределах зон проживания представителей коренных народов Канады совершенно необходимым становится определение тех сложностей, которые могут влиять на дальнейшее рекреационное природопользование (табл. 1).

Канада вызывает особый интерес с точки зрения организации туристской деятельности на территории резерваций (поселений) коренных народов. Ее природные комплексами, комфортные с точки зрения рекреационного природопользования, климатические условия, естественные уникальные ландшафты, памятниками природы, заповедные территории, объекты историко-культурного наследия позволяют организовать полифункциональ-ную круглогодичную рекреацию.

В результате обширного перечня форм занятости коренного населения Канады в туристском секторе произошло то, что стали образовываться туристские зоны с особыми этнокультурными ареалами - зоны этно-эко-рекреационного типа.

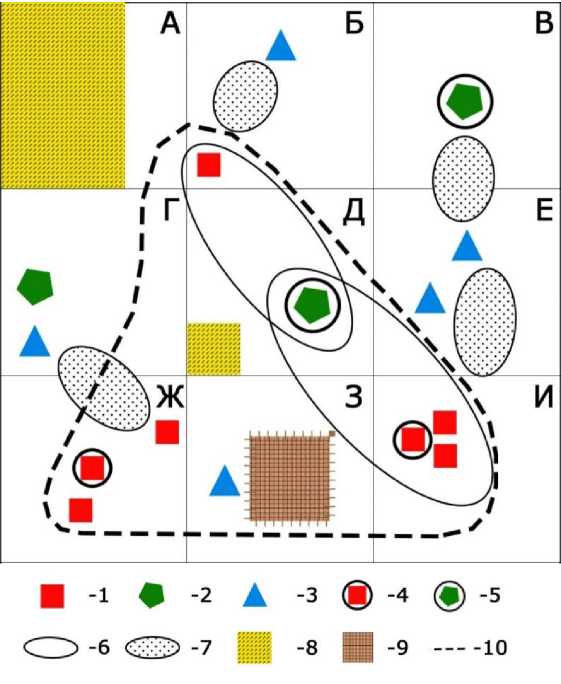

На рис. 1 представлена авторская географическая модель зон этно-эко-рекреа-ционного типа в туристских регионах Канады на примере поселений автохтонных народов (сформулировано О.Т.). За основу территориальной единицы (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И) можно взять административные регионы любой из провинций Канады (их 10: Квебек, Онтарио, Нью-Брунсвик, Остров Принца Эдуарда, Новая Шотландия, Остров Ньюфаундленд и Лабрадор, Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия) или любой из северных территорий Канады (их 3: Нунавут, Юкон и Северо-Западные территории).

На примере провинции Квебек и её административных регионов будет предложено объяснение данной схемы-модели. Провинция Квебек разделена на 17 административных регионов: Низовье Святого Лаврентия (фр. Bas-Saint-Laurent), Сагеней – Озеро Сен-Жан (фр. Saguenay – Lac-Saint-Jean), Капиталь-Насьональ (фр. Capitale-Na-tionale), Мориси (фр. Mauricie), Эстри (фр. Estrie), Монреаль (фр. Montréal), Оттава (фр. Outaouais), Абитиби – Темискаминг (фр. Abitibi-Témiscamingue), Кот-Нор (фр. Côte-Nord), Север Квебека (фр. Nord-du-Québec), Гаспези – Острова Мадлен (фр. Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine), Шодьер-Аппалачи (фр. Chaudière-Appalaches), Лаваль (фр. Laval), Ланодьер (фр. Lanaudière), Лаврентиды (фр. Laurentides), Монтережи (фр. Montérégie), Центр Квебека (фр. Centre-du-Québec).

Таблица 1 – Основные проблемы, возникающие в пределах зон этно-эко-рекреационного типа (на примере резерваций коренных народов Канады)

Table 1 – The main problems arising within the zones of ethno-eco-recreational type (using the example of the reserves of the indigenous peoples of Canada)

Проблема

Краткая характеристика

Не выявленный статус территории

Право на землю и природные ресурсы территории

В целом, размеры резерваций в Канаде составляют лишь 0,4% от всей территории страны. Данное обстоятельство зачастую не позволяет аборигенным общинам развивать традиционное хозяйство, которое исторически сложилось в условиях использования гораздо более обширных территорий с лесами, охотничьими и рыболовными угодьями. Причины сложившейся ситуации кроются в хозяйственной и экономической привлекатель ности данных территорий для государства и частных предпринимателей К числу так называемых аборигенных прав относится прежде всего право на землю и природные ресурсы. Вопрос о праве собственности автохтонных народов на земли, отведённые под резервации, в Канаде крайне сложен и является предметом споров, судебных тяжб и общественных дискуссий. В соответствии с законодательством Канады, Министерство по делам аборигенов уполномочено выдавать сертификаты на временное пользование или постоянное пользование землями в резервациях, продлевать или аннулировать их. Концепция аборигенных прав также распространяется на право заниматься охотой и рыбной ловлей, так как данные промыслы играют существенную роль в устройстве жизни и хозяйственном укладе аборигенов

Отсутствие чёткого перечня территорий в рамках резерваций, которые вовлечены в туристскую деятельность и рекреационное природопользование

Отсутствие внимания к изучению и разработке нагрузки на природный комплекс со стороны отдыхающих и выработке предельно допустимых норм рекреационных нагрузок для различных типов ландшафтов

На сегодняшний день не существует единого документа, где были бы представлены списки территорий, принадлежащие коренным народам Канады с определением рекреационного статуса зон и участков

Вопрос об установлении территориальных типов природопользования решается двумя путями:

•

•

через типологию земель рекреационного назначения;

путём разработки системы функционального зонирования территорий

Внутренняя трудовая миграция аборигенного населения

Неравномерность «распределения» турпотока I резервациях в разные периоды года Отсутствие перечня туристских зон с особым типом рекреационного природопользования на территории резерваций коренных народов

в

Одной из существенных причин переезда аборигенного населения из резерваций в города становится трудовая миграция. Общины и сами резервации, территориально удалённые от крупных промышленных или иных зон, не способны на сегодняшний день дать постоянный заработок представителям коренных народов

Наблюдаются для разных племён наиболее или наименее активные периоды посещения резерваций туристами. Связано это как с историческими событиями, которые освещаются на костюмированных представлениях, праздниках, гуляниях, так и со спецификой сезона, погоды и др. факторов В современных условиях ведения туристского бизнеса, а также организации рекреационного природопользования на территории резерваций автохтонных народов Канады совершенно необходимым становится проведение функционального зонирования, при котором максимально удовлетворялись бы рекреационные потребности рекреантов, но не в ущерб главному ресурсу туризма – природным комплексам

Каждый из административных регионов Квебека приравнивается нами к сектору А, Б, В и т.д. на рис 1. Делается это для простоты объяснения схемы. Подробное описание сегментов географической модели этно-эко-рекреационного типа на примере поселений автохтонных народов представлено в табл. 2.

-

1 – Поселение автохтонного народа «открытого типа N», вовлечённых в туристскую деятельность

-

2 – Поселение автохтонного народа «открытого типа S», вовлечённых в туристскую деятельность

-

3 – Поселение автохтонного народа «закрытого типа Z», отвергающая своё участие в туристской деятельности

-

4 – Поселение автохтонного народа «открытого типа N», вовлечённых в туристскую деятельность с особой интенсивностью

-

5 – Поселение автохтонного народа «открытого типа S», вовлечённых в туристскую

деятельность с особой интенсивностью

-

6 – Партнёрские взаимоотношения (взаимосвязи) автохтонных народов поселений «открытого типа N» и «открытого типа S» в туристской деятельности

-

7 – Буферные зоны между поселениями «закрытого типа Z» и «открытого типа N», «открытого типа S»

-

8 – Участки (зоны) особо охраняемых природных территорий

-

9 – Участок потенциально интересный для развития туризма

-

10 – Границы зоны этно-рекреационного типа

Рис. 1 – Географическая модель зон этно-эко-рекреационного типа в туристских регионах на примере поселений автохтонных народов (сост. О.Н. Толстых)

Fig. 1 – Geographical model of ethno-eco-recreational zones in tourist regions using the example of settlements of indigenous peoples (© O. N. Tolstykh)

|

Таблица 2 – Подробное описание сегментов географической модели этно-эко-рекреационного типа на примере поселений автохтонных народов Table 2 – Detailed description of the segments of the geographical model of the ethno-eco-recreational type using the example of settlements of autochthonous peoples |

|

|

Сегмент на схеме |

Подробное описание сегмента на схеме (рис. 1) |

|

Сегмент А |

Административный регион провинции, обладающий особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), которые как уже вовлечены в туристскую деятельность, так и могут быть рассмотрены в качестве перспективных территорий для развития рекреационного природопользования |

|

Сегмент Б |

Административный регион провинции, обладающий буферной зоной, которая располагается между территориями, как вовлечёнными в туристскую деятельность, так и категорически отвергающих данный вид деятельности |

|

Сегмент В |

Административный регион провинции, обладающий поселениями автохтонных народов, которая с особой интенсивностью вовлечена в туристскую деятельность |

|

Сегмент Г |

Административный регион провинции, обладающий поселениями, как вовлечёнными в туристскую деятельность, так и категорически отвергающих данный вид деятельности; также в данном секторе располагается часть территории большой зоны этно-рекреационного типа |

|

Сегмент Д |

Административный регион провинции, обладающий поселениями автохтонного народа, который вовлечён в туристскую деятельность с особой интенсивностью, а также поддерживающий партнёрские взаимоотношения (взаимосвязи) с близлежащими поселениями других племён |

|

Сегмент Е |

Административный регион провинции, обладающий поселениями, которые не желают развивать туристскую деятельность на территории своего поселения |

|

Сегмент Ж |

Административный регион провинции, обладающий поселениями, которые как уже вовлечены в туристскую деятельность с разной степенью активности |

|

Сегмент З |

Административный регион провинции, обладающий поселениями, отвергающей туристскую деятельность, несмотря на близость расположения территорий, потенциально успешных для развития туристской деятельности |

|

Сегмент И |

Административный регион провинции, обладающий поселениями, которые уже вовлечены в туристскую деятельность с разной степенью активности и имеющих связи с соседними племенами и поселениями |

|

Практически каждый административ- в туристских зонах. ный регион провинции Квебек обладает на В нашем случае на рис. 1 этнический своей территории поселениями автохтон- ареал надо считать частным случаем куль-ных народов. Какой-то регион обладает турного. Разные этносы представлены в большим количеством, какой-то меньшим. виде областей их расселения – этнических Взаимосвязи между поселениями могут ареалов, которые могут пересекаться, быть, а могут полностью отсутствовать. Но накладываться один на другой либо распо-очевидным становится то, что зоны этно- лагаться изолированно. В случае с этно- эко-рекреационного типа – это террито- сами уместна общегеографическая трак-рии, где происходят постоянные межэтни- товка понятия «ареал», однако в его свой-ческие контакты. Какова интенсивность ствах и характеристиках обнаруживается этих контактов, форма сотрудничества, сходство с биогеографическими ареалами. продолжительность или периодичность – Основными действующими объек-это все вопросы, на которые необходимо тами природопользования в целом, и ре-находить ответы, для более чёткой прора- креационного природопользования в том ботки и формирования модели особого числе, в этих зонах являются различающи-типа рекреационного природопользования еся между собой приграничные этносы. |

|

Разнообразные этносферы поддерживаются многообразием природных ландшафтов, взаимодействием культур этносов. Этнические населённые пункты в каждом регионе имеют свои территории, а их современная динамика развития тесно связана с природопользованием, а также с рекреационным и туристским природопользованием.

В пределах поселений автохтонных народов, анализ и оценка рекреационных ресурсов, кроме учёта условий, должна включать: определение уровня освоенности, площади распространения ресурсов, возможность и ритмичность эксплуатации, необходимые мероприятия по рекультивации и благоустройству, необходимо учитывать тип рекреационной деятельности (туризм, активные виды спорта и др.).

Санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние, размер территории позволяют регулировать масштабы рекреационного использования, осуществлять функциональное планирование территории.

Для управления сетью рекреационных объектов на территории необходимо создание единой государственной геоинфор-мационной системы, на основе которой будет осуществляться координирование всей дальнейшей деятельности конкретных природопользователей, рекреантов, туристов, посетителей.

Создание геоинформационной системы должно проводиться на основе ландшафтного кадастра, при этом элементарными единицами исследования в рамах административно-территориального деления могут стать элементы рекреационной сети - отдельные естественные и антропогенные территории, объекты историкокультурного наследия, инженерная, транспортная инфраструктура и т. д.

Ландшафтный кадастр по необходимости должен включать оценку рекреационной комфортности, которая содержит категории экологической комфортности (геоморфологические характеристики, климат, растительный и животный мир, пейзажная выразительность); экономической комфортности (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, питьевое водоснабжение и т. д.).

Территориальная реализация экономических и экологических принципов в вопросах рекреационного природопользования должна строиться на основе выделения экологического каркаса территории, составной частью которого должны являться рекреационно - природоохранные земли [14].

При этом экологический каркас выступает как основной способ поддержания территориального экологического равновесия и как один из видов экологической инфраструктуры и должен иметь статус особого типа природоохранно-рекреационной системы.

В границах этих систем необходимо выделять земли рекреационного назначения, экономическая кадастровая оценка которых может проводиться на основе методики кадастровой оценки земель рекреационного назначения.

Административно-правовое регулирование и экологический аудит осуществляются федеральными или провинциальными структурами. На основе имеющейся базы данных, с одной стороны федеральные органы осуществляют лимитирование природопользования в границах зон поселений, с другой стороны конкретные при-родопользователи осуществляют рекреационный менеджмент и маркетинг.

Заключение

Арктическая зона и Крайний Север РФ характеризуется особенностями, среди которых отмечаются: экстремальные природно-климатические условия, низкая плотность населения, климатические изменения, высокая чувствительность экологических систем к внешним воздействиям, появление новых экономических возможностей и др. В этой связи возникает важнейшая задача - создать баланс между поступательным экономическим развитием, сбережением арктической природы и сохранением её уникальных, хрупких экосистем этого уникального региона.

Зоны этно-эко-рекреационного типа -это территории, где происходят постоянные межэтнические и социальные контакты весьма специфического характера. Какова интенсивность этих контактов, форма сотрудничества, продолжительность или периодичность - это все вопросы, на которые необходимо находить ответы, для более чёткой проработки и формирования модели особого типа рекреационного природопользования в туристских зонах.

Многообразие культур коренных народов может образовывать своего рода мозаику на определённых участках и территориях. Все этнокультурные группы коренных народов за период своего формирования и развития прошли путь адаптации к ландшафтам, что в свою очередь определило их традиционное природопользование.

Управление рекреационным природопользованием на территории поселений автохтонных народов может строиться на основе структурной модели, в которой выделяются блоки, составляющие элементы методической базы и отвечающие за наблюдение, анализ, прогноз и управление.