Географические исследования Нерчинской экспедиции в Сибири в середине XVIII века

Автор: Березницкий Сергей Васильевич

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Географические исследования: исторический аспект

Статья в выпуске: 1 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению деятельности в 1753-1765 годах Нерчинской экспедиции по изысканию транспортного пути от озера Байкал до Охотского побережья Тихого океана. Анализ собранных геодезистами географических сведений дает возможность показать уровень развития отечественной науки XVIII столетия, межэтнические отношения и геополитические проблемы, особенности исследуемых ландшафтов Забайкалья и бассейна верхнего Амура.

Нерчинская экспедиция, этнография, география, коренные и переселенческие народы сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/140206302

IDR: 140206302

Текст научной статьи Географические исследования Нерчинской экспедиции в Сибири в середине XVIII века

Восемнадцатое столетие занимает особое место в отечественной истории и культуре. Это было время грандиозных свершений и географических открытий: энергией Петра Великого была создана Академия наук, организован ряд экспедиций в Сибирь и на Тихий океан. Империя расширяла свои границы, для чего нужно было проводить географические, геодезические, этнографические исследования. Петр I интересовался мировыми научными достижениями, всеми силами старался повысить культурный уровень России и не отставать от Европы. Он мечтал обладать точными географическими знаниями не только о Российской империи, но и о сосед-

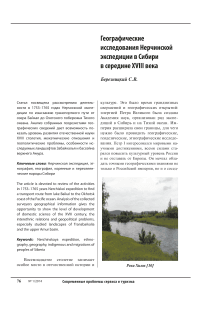

Река Хилок [10]

них странах. Воплощая эти мечты в реальность, работали Камчатские экспедиции 1720–1740-х гг.

По ряду причин Вторая Камчатская экспедиция была прекращена в сентябре 1743 года [1].

Однако в 1753 году возникла идея ее возобновления, и таким проектом стала Нерчинская экспедиция, которая осуществляла в 1753–1765 гг. географические, геодезические, гидрографические, этнографические и другие научные исследования в бассейнах рек Амур, Аргунь, Ингода, Нер-ча, Хилок, Шилка [2].

Главные ее задачи заключались в комплексном исследования бассейна Верхнего Амура и озера Байкал, поиске в Нерчинском уезде земель, подходящих для выращивания хлеба и переселения крестьян, в строительстве транспортных судов и изыскания возможности перевозки на них по Амуру стратегических грузов для русских поселений на Тихом океане. Участники экспедиции должны были скрывать свои планы от соседнего Китая, из-за еще не решенных пограничных вопросов. Поэтому в документах XVIII века

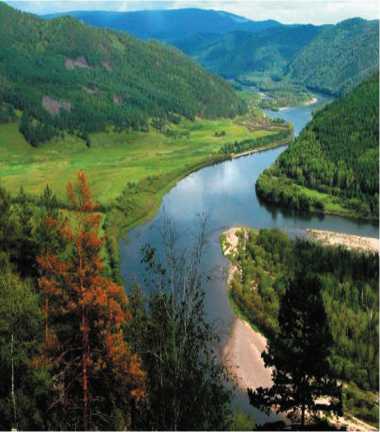

Река Чикой [11]

эта экспедиция именовалась «секретной комиссией». 17 июня 1765 года деятельность Нерчинской экспедиции была остановлена из-за решительного протеста китайских властей.

Источники о Нерчинской экспедиции хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), Санкт-Петербургском филиале архива РАН (СПФ АРАН), Российском государственном историческом архиве (РГИА), Российском государственном архиве Военно-морского флота (РГА ВМФ) в региональных архивах. Различным вопросам Нерчинской экспедиции, освещению роли ее участников, посвятили свои работы отечественные ученые XIX–XXI вв. [3].

В организации и деятельности Нерчинской экспедиции большую роль сыграли граф П. И. Шувалов (1711–1762), который в 1753 г. выступил в Сенате с проектом возобновления Камчатской экспедиции, губернатор Сибири генерал-лейтенант В.А. Мятлев, разработавший конкретный план экспедиции, морской офицер и ученый Ф.И. Соймонов, руководивший этой экспедицией в 1753–1757 гг. [4].

Попытки найти надежный и наиболее короткий путь для транспортировки грузов из центральной части России через Сибирь к Тихому океану предпринимались и ранее. Знаменитый руководитель Второй Камчатской экспедиции Витус Беринг (1681–1741) в 1734 году распорядился о посылке отряда геодезистов П. Скобельцына и В. Шатилова для исследования неизвестных тогда территорий между реками Амуром и Удой, в окрестностях рек Тугур и пограничной с Китаем реки Горбицы, впадающей в р. Шилку и «…для отыскания пути к Камчатскому морю…» [5].

Однако эти попытки не увенчались успехом, и проблема водного пути по Амуру стала решаться Нерчинской экспедицией. Для выполнения проекта были определены геодезисты из Петербурга и морские

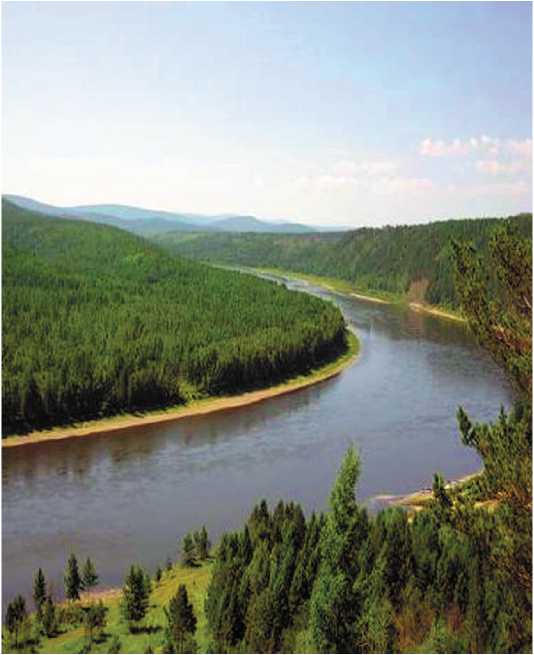

Река Ингода [12]

офицеры, проживавшие в сибирских городах после расформирования отрядов Камчатской экспедиции. В.А. Мятлев снабжался необходимыми географическими картами: «…какие имеются тамошним местам и рекам описания и ландкарты в Адмиралтейской коллегии и Академии наук…» [6]. Копировали эти карты Камчатских экспедиций штурманы Морского Шляхетного Кадетского корпуса. В целом, для работы Нерчинской экспедиции были отобраны карты, охватывающие огромную территорию от европейского севера до Северной Америки [7].

Под руководством опытного Ф.И. Соймонова геодезисты И.Т. Барашев, Я.Ф. Федоров, В.М. Воинов, М.И. Татаринов и другие члены экспедиции описали водные и сухопутные маршруты от Иркутска до Нерчинска, изготовили карты этих мест, произвели в бассейнах рек Нерчи, Ингоды, Хилка, Шилки и др. оценку лесов, годных для строительства морских и речных судов, разработали план для описания реки Амур [8].

Даже в настоящее время эти места поражают своей природной красотой, о чем свидетельствуют фотографии современных путешественников и туристов.

Очень важными являются исследования геодезистом В.М. Воиновым бассейна реки Хилок. Кроме географических, гидрографических и геодезических измерений (глубина реки, скорость течения воды, расстояние от фарватера до берегов, количество и характер мелей, произрастающий по берегам лес), Воинов собрал большой объем материала этнографо-демографического характера. На основе зафиксированных им «скасок» местного населения можно составить интересную картину процесса заселения российским населением сибирских и забайкальских рек Хилок, Чикой, Верхний Амур и других [9].

Осенью 1760 года Воинов (вместе с сержантом К. Карповым и двумя учениками Иркутской навигацкой школы) исследовал реку Хилок в демографическом и колонизационном отношениях. Эти географические данные были необходимы бывшему

Река Шилка [13]

Река Хилок.

Автор А. Леснянский [14]

руководителю экспедиции Ф.И. Соймоно-ву, получившему пост сибирского губернатора. Соймонов планировал использовать реки Хилок, Ингода в качестве транспортных артерий для доставки крестьян, ремесленников рабочих, солдат, различных грузов от Байкала дальше в Сибирь, на Нерчинские заводы, к Кяхтинской таможне и т.п.

В Селенгинске Воинов пользовался материалами ведомостей о местных землях и пригодности их к земледелию, изучал количество населения в городах, острогах и слободах, его социальный состав (разночинцы, посадские, крестьяне). Особое указание он получил от Соймонова по отношению к «ясашным иноверцам», то есть коренному сибирскому населению, чтобы не было никакого утеснения и спору с их кочевыми и промысловыми владениями. Таким образом, к исследованию населения на реке Хилок Воинов приступил, уже обладая определенным опытом сбора информации. Сержант Карпов следил за тем, чтобы не было ненужных остановок в пути и чтобы все события заносились в журналы до мельчайших подробностей.

Воинов опросил 75 человек и собрал у них данные о том, когда и по чьему указу они поселились на реке Хилок (или на его притоках: Далбахе, Балеге и др.), каково их социальное положение, хозяйство, этническая принадлежность, вероисповедание, какой налог платят государству и т.п. Практически все опрошенные были неграмотными, так как на их скасках расписывались казаки.

В основном переписываемые люди (крестьяне, отставные солдаты разночинцы) поселились на реке Хилок самовольно с 1710-х по 1760 г., прибыв сюда из поселений на соседних реках (Бичура, Ингода, Чикой, Олентуй), из различных городов и острогов (Архангельск, Барнаул, Енисейск, Илимский, Иркутск, Красноярск, Нарым, Нерчинск, Селенгинск, Соликамск, Сретинск, Тобольск, Томск, Тюмень, Удинский, Устюг, Читинский, Яринск), один переселился даже из Москвы.

Несколько человек селились по указам Нерчинской и Селенгинской воеводских канцелярий, Селенгинского Троицкого монастыря, или по указанию Кяхтинской таможни, различных приказных изб.

Несколько человек новокрещеных прежде кочевали по рекам Уда, Селенга. Затем они стали оседлыми и платили ясак наравне с хоринскими бурятами: по три рубля в год. Некоторые посадские платили с «…дворовой усадьбы и со скотского выпасу…» 25 копеек в год, крестьяне — де-

Река Аргунь.

Автор О. Сидорович [15]

сятину, оброчный провиант 45 пудов в год и другие виды налогов. Всего Воинов насчитал ясашных 11 человек, посадских 12, цеховых 30, разночинцев 12, остальные — отставные солдаты, монастырские и т.п. По окончанию похода геодезист Василий Воинов составил подробную опись, журнал, карту и все эти материалы отправил с Карповым губернатору Ф.И. Соймонову.

Главный вывод заключался в том, что по реке Хилок можно было переправлять государственные грузы на небольших плоскодонных судах (грузоподъемностью от 3 до 16 тонн), которые тянули бечевой. Таким образом, подготовка Нерчинской экспедиции велась на высочайшем уровне, экспедиция охватила обширную территорию и привлекла большое количество государственных, образовательных и научных учреждений, чиновников и специалистов. В разные годы в ее составе числилось около 60 человек, перед которыми были поставлены значительные задачи, ибо России нужен был надежный и экономически выгодный выход к Тихому океану. Участниками экспедиции была проведена огромная исследовательская работа, в результате которой была освоена часть новой сибирской территории, перевезены и расселены крестьяне в Нерчинском уезде. Геодезисты и штурманы создавали географические карты, исследовали сухопутные и водные пути, территории под населенные пункты. Нерчинская экспедиция осуществлялась не только как важное научное мероприятие, возобновившее после Второй Камчатской экспедиции исследовательскую деятельность, она способствовала освоению природных богатств, открытию в будущем судоходства по Амуру и строительству кораблей, присоединению к России Приамурья и коренных народов Сибири и Дальнего Востока, послужила мощным импульсом для дальнейших географических и этнографических исследований.

Список литературы Географические исследования Нерчинской экспедиции в Сибири в середине XVIII века

- Сенатский архив. Протоколы Правительствующего Сената 1753-1756 гг. Т. 9. СПб.: Сенатская типография. 1901, с. 209; Реестр состоявшимся именным Ея Императорского Величества подписанным Ея Императорского Величества собственной рукою по секретным делам указам с 1743 по 1746 год, також и 1747 году//РГИА.Ф. 1329. Оп. 2. Д. 110. Л. 7-13 об.

- Березницкий С.В. Проект по возобновлению Второй Камчатской экспедиции (1753-1765 гг.)//Вестник ДВО РАН. 2013. № 1. С. 48-54.

- Артемьев А.Р. Секретная Нерчинская экспедиция 1753-1765 гг. и археологическое изучение Нерчинска//Вестник ДВО РАН. Владивосток, 1996. № 2. С. 51-56;

- Гольденберг Л.А. Каторжанин - сибирский губернатор. Жизнь и труды Ф.И. Соймонова. Магадан: Кн. изд-во, 1979. С. 131-145; Он же. Михаил Федорович Соймонов (1730-1804). М.: Наука, 1973. С. 105-130; Он же. Федор Иванович Соймонов (1692-1780). М.: Наука, 1966. С. 9-15; Горощенова О.А. От навигацкой школы к техническому университету. Ч. 1. (1754-1917). Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009. С. 62-84; Кузнецова М.В. Иркутская навигацкая школа // Сибирский город XVIII-начала XX веков: межвуз. сб. Иркутск: ИГУ, 1998. Вып. 1. С. 45-54; Она же. Влияние восточных экспедиций на образовательный процесс в Иркутске в XVIII - первой половине XIX веков // Россия и Восток: взгляд из Сибири:

- 80 № 1/2014 Современные проблемы сервиса и туризма Географические исследования Нерчинской экспедиции в Сибири в середине XVIII века материалы и тез. докл. к XI междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 13-16 мая 1998 г.: В 2-х т. Иркутск: ИГУ, 1998. Т. 1. С. 28-30; Сгибнев А.С. Навигацкие школы в Сибири // Морской сборник. Т. 87. № 11. Ч. 3. Неофициальный отдел. СПб., 1866, с. 3-45; Он же. Байкал и его судоходство // Морской сборник. Т. 58. № 5. Май. Неофициальный отдел. СПб., 1870, с. 67-87; [Щербатов М.М.] Статистика в рассуждении России. Сочинение князя М.М. Щербатова // Отдел 2. Материалы Отечественные / подгот. М.П. Щепкин // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. Повременное издание. 1859. Июль-сент. Кн. 3. М.: Университетская типогр., 1859. С. 13-14,33-34.

- Нерчинская экспедиция//РГАДА.Ф. 248. Оп. 113. Д. 485 а. Л. 2-4; Гольденберг Л.А. Каторжанин -сибирский губернатор. Жизнь и труды Ф.И. Соймонова. Магадан, 1979. С. 131-145.

- Нерчинская экспедиция//РГАДА. Ф. 248, оп. 113, д. 485 а, л. 60; Сенатский архив. Т. 9. 1901, с. 94-95.

- О возобновлении экспедиции под ведением Сибирского губернатора ген. лейт. Мятлева и о собрании им потребных к тому сведений. 1752-1757 гг. 17591761 гг.//РГА ВМФ. Ф. 216, оп. 1, д. 73, л. 7-8, 15, 27, 37 и др.

- Гольденберг Л.А. Каторжанин -сибирский губернатор.., с. 114, 115; Нерчинская экспедиция//РГАДА. Ф. 248, оп. 113, д. 485 а, л. 248-252.

- Сибирский приказ. Дело о строительстве транспортных судов для р. Хилка (Блудная) (им. чертежи с описанием р. Хилка (приток реки Селенги) и окрестностей, чертеж транспортных судов). 1758 г. 1763 г.//РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2719. л. 154-159, 169-172 об., 175-176, 178, 180-181, 206 об.-207, 220-239.

- Рис. 1. Река Хилок. Электронный ресурс. Режим доступа: http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-32871.html (дата обращения 11.01.2014).

- Рис. 2. Река Чикой. Электронный ресурс. Режим доступа: http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-32871.html (дата обращения 11.01.2014). Географические исследования: исторический аспект

- Рис. 3. Река Ингода. Электронный ресурс. 15. Река Аргунь. Рис. 6. Река Аргунь.

- Режим доступа: http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-32871.html (дата обращения 11.01.2014).

- Рис. 4. Река Шилка. Электронный ресурс. Режим доступа: http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-32871.html (дата обращения 11.01.2014).

- Рис. 5. Река Хилок. Автор А. Леснянский. Электронный ресурс. Режим доступа: http://lesnyanskiy.livejournal.com/103866. html (дата обращения 11.01.2014).

- № 1/2014 Современные проблемы сервиса и туризма ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ О. Сидорович//Пейзажи реки Аргунь. Электронный ресурс. Режим доступа: http://foto.mail.ru/mail/oleg71164/3501/#photo=/mail/oleg71164/3501/3526 (дата обращения 11.01.2014).