Геохимическая характеристика гранитов рапакиви Губановской интрузии, Выборгский массив

Автор: Рогова И. В., Скублов С. Г., Березин А. В., Петров Д. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены новые данные по геологии и составу гранитов рапакиви Губановской интрузии (Выборгский массив). Рассматриваются петрографические и геохимические характеристики гранитов рапакиви второй (овоидные) и третьей (трахитоидные) фаз внедрения, а также гранитов из зоны контакта фаз. Данные по составу пород получены методами XRF и ICP-MS. Овоидные граниты отличаются повышенным количеством глинозема и оксидов железа и кальция, а также высокими концентрациями бария и легких редких земель в сравнении с трахитоидными гранитами и породами контактовой зоны. Для трахитоидных гранитов характерны повышенное содержание кремнезема в сравнении с гранитами второй фазы и пониженные значения бария и стронция, которые свидетельствуют об эволюции магмы в сторону дифференциации, типичной для поздних фаз интрузий гранитов рапакиви. Породы контактовой зоны демонстрируют самые высокие содержания кремнезема и REE. Аномально высокое содержание LREE сопоставимо с редкометалльными пегматитами Олимпик-Дам, что может свидетельствовать о возможности обнаружения в них минерализации. Результаты исследования пород показали, что все изученные граниты по своим геохимическим характеристикам относятся к внутриплитным гранитам А-типа, а именно к А2-типу пород корового или мантийно-корового происхождения, и относятся к известково-щелочным и шошонитовым сериям.

Граниты рапакиви, Выборгский массив, Губановская интрузия, петрохимия гранитов, геохимия гранитов, rapakivi granites, Wiborg massif, Gubanovskaya intrusion, petrochemistry of granites, granite geochemistry

Короткий адрес: https://sciup.org/142243480

IDR: 142243480 | УДК: 550.42; 552.321.1 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-26-37

Текст статьи Геохимическая характеристика гранитов рапакиви Губановской интрузии, Выборгский массив

*Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Россия; e-mail: , ORCID:

Рогова И. В. и др. Геохимическая характеристика гранитов рапакиви Губановской интрузии, Выборгский массив. Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 1. С. 26–37. DOI: 1560-9278-2025-28-1-26-37.

*St. Petersburg Mining University of Empress Catherine II, St. Petersburg, Russia; e-mail: , ORCID:

Rogova, I. V. et al. 2025. Geochemical characterization of Gubanovskaya intrusion of rapakivi granites (Wiborg massif). Vestnik of MSTU, 28(1), pp. 26–37. (In Russ.) DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-26-37.

Изучение гранитов имеет большое значение для понимания геологической истории Земли и процессов формирования континентальной коры. Граниты рапакиви относятся к гранитам А-типа, генезис которых является предметом многочисленных исследований ( Свириденко, 1968; Левковский 1975; Nurmi et al., 1986; Eden, 1991; Haapala, 1995; Haapala et al., 1988; 1992; 2005; Cao et al., 2018; Frost et al., 2001; Mu et al., 2022 ). Граниты рапакиви имеют широкое распространение по всему миру и являются индикаторами определенных геологических процессов и геодинамических обстановок. Их изучение помогает понять процессы магматической дифференциации и кристаллизации, а также тектонические условия, в которых они формировались. Эти породы привлекают внимание, в первую очередь, тем, что с ними связан широкий круг полезных ископаемых, нередко образующих крупные и даже уникальные по масштабам месторождения. Яркими примерами таких месторождений являются Олимпик-Дам (Cu-U-Au-Ag-REE), Восис-Бей (Cu-Ni-Со), Лак-Тио (Fe-Ti-апатит) и другие ( Ларин, 2011; Алексеев и др., 2019; 2021 ).

Выборгский массив является самым крупным на Восточно-Европейской платформе и располагается в юго-восточной части Фенноскандинавского щита. Массив отнесен к анортозит-рапакивигранитной формации, также установлена его многофазность. Выходы гранитоидов Выборгского массива наблюдаются преимущественно на территории Финляндии, в России расположена незначительная по площади часть массива (не более 10 %). В связи с этим однозначная типизация гранитов рапакиви, а также установление точного количества магматических фаз внедрения для российской территории проблематично. Финские геологи разделяют граниты рапакиви по их цветовым характеристикам и структурно-текстурным особенностям ( Haapala, 1995 ), что предполагает наличие в каждой фазе нескольких петрографических разностей пород.

Отечественными исследователями в составе Выборгского массива было выделено четыре магматические фазы ( Великославинский, 1978; Беляев и др., 1982 ).

Первая фаза, сложенная гранитами с низким содержанием кварца – т. н. "лаппее-граниты" (кварцевые сиениты), окаймляет массив ( Великославинский, 1978 ). Данные граниты встречаются только на территории Финляндии.

Вторая фаза представлена амфибол-биотитовыми овоидными рапакиви ("выборгитами"). А. М. Беляев ( 1983 ) выделяет следующие разновидности в пределах этой фазы: крупно-гигантозернистые порфировидные с крупнозернистой основной массой; порфировидные с мелкозернистой основной массой и мелкозернистые жильные.

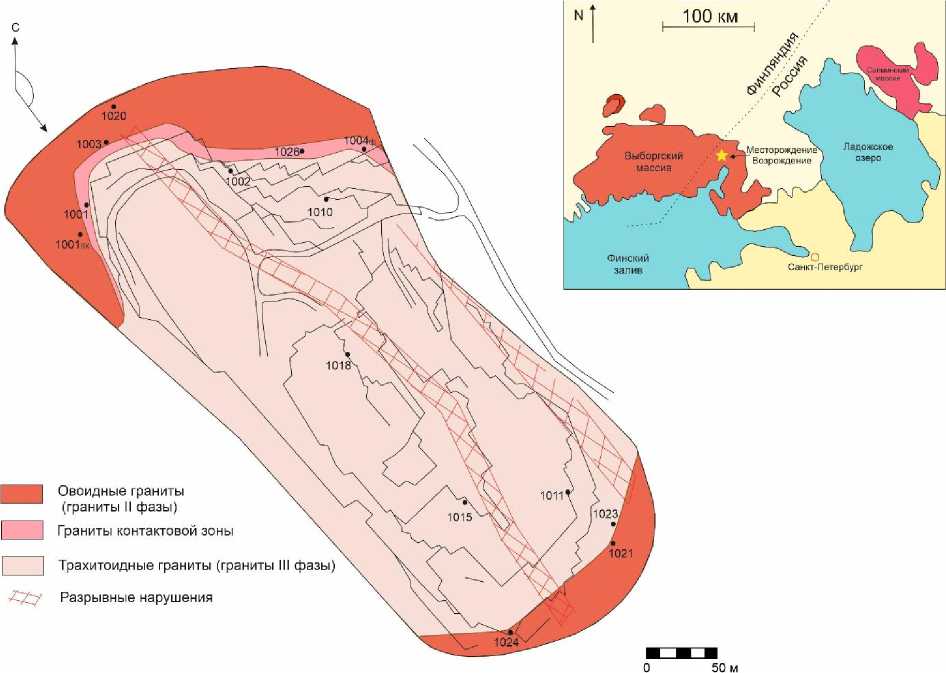

Третья фаза представлена биотитовыми трахитоидными рапакиви и слагает небольшие интрузии. В данной работе рассматриваются граниты, слагающие Губановскую интрузию (рис. 1), так как она является типичным представителем третьей фазы, а также позволяет изучить взаимоотношение гранитов второй и третьей фаз.

Четвертая фаза внедрения сложена лейкократовыми биотит-мусковитовыми топазсодержащими гранитами, которые были встречены в небольших телах, например, шток Кюми в Финляндии.

Несмотря на длительный период исследования пород Губановской интрузии ( Великославинский, 1978; Иванов, 2015; Булах и др., 2016 ), в литературе отсутствует информация об их составе в отношении главных, редких и редкоземельных элементов, а также сравнительный анализ гранитов второй и третьей фаз внедрения, и контактовой зоны. Настоящее исследование восполняет данный пробел.

Материалы и методы

Содержание петрогенных элементов в породах анализировалось рентгеноспектральным флуоресцентным методом (XRF) на многоканальном спектрометре ARL-9800 (Институт Карпинского, Санкт-Петербург). Нижний предел обнаружения оксидов главных элементов составляет 0,01–0,05 мас.%. Редкие и редкоземельные (REE) элементы измерялись на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) на квадрупольном масс-спектрометре ELAN-DRC-6100 (Институт Карпинского, Санкт-Петербург) с использованием кислотного разложения в смеси кислот (HF + HNO 3 ). Для контроля точности анализа использовались геологические стандарты USGS. Относительная погрешность определения для более чем 70 элементов не превышает 5–10 %: для REE менее 5 %, для Rb, Sr, Ba, Nb, Ta, Zr, Hf, U и Th менее 10 %. Нижние пределы определения варьируют с точностью 0,01 % для главных и 0,005–0,010 ppm для большинства редких и редкоземельных элементов. Для исследования состава пород было отобрано 36 штуфных образца: из гранитов второй (5 образцов) и третьей (26 образцов) фазы и контактовой зоны (5 образцов). Представительные анализы приведены в табл. 1 и 2.

Результаты и обсуждение

Характеристика пород

Губановская интрузия (2,5×1 км) вскрыта на месторождении "Возрождение" (N 60,8435; E 28,9821) расположенного близ одноименного поселка (30 км к северу от г. Выборг).

На территории карьера наблюдаются вторая (овоидная) и третья (трахитоидная) фазы гранитов рапакиви с контактовой зоной между ними.

Породы второй фазы (выборгиты) вскрываются в северной и южной части карьера (рис. 1), они имеют массивную текстуру и обычно порфировидную структуру, обусловленную включениями овоидов розового калиевого полевого шпата в оболочке серого плагиоклаза или без оболочки. Размер овоидов достигает 5 см в поперечнике. Основная масса породы сложена среднезернистым гранитом, состоящим из зерен полевых шпатов, дымчато-серого кварца, биотита и реже – амфибола. Цвет породы розовый, красно-розовый, коричневато-розовый.

Рис. 1. Схема геологического строения карьера № 8 месторождения "Возрождение" Fig. 1. The geological scheme of quarry No. 8 of the Vozrozhdenie deposit

Граниты второй фазы (трахитоидные) содержат значительно меньше овоидов калиевого полевого шпата, которые чаще имеют идиоморфные очертания и размер до 4 мм ( Кузьминых, 2014 ). Количество овоидов уменьшается от периферии к центральной части Губановской интрузии. Цвет гранитов серый, розовато-серый, серо-розовый, розовый, бежевато-розовый. Также трахитоидные граниты отмечены в районе озера Губановское (массив размером 1,5–3 км на 2–3 км). Массив сложен среднезернистыми порфировидными породами с более или менее выраженной трахитоидной текстурой, обусловленной ориентированными лейстами полевого шпата размером от 0,3×0,7 до 1×3 см. Эти кристаллы составляют примерно 50–60 % объема породы.

В южной части карьера (рис. 1) наблюдается нечеткий контакт овоидных и трахитоидных гранитов. На данном участке было отмечено повышенное количество овоидов и шлировых структур, которые демонстрируют следы течения ( Иванов, 2015 ). В южной части трахитоидные граниты приобретают более розовый оттенок, а овоидные граниты становятся темнее. В северной части карьера в месте контакта описаны граниты, имеющие равномерную мелкозернистую кварц-полевошпатовую основную массу розового цвета с вкраплениями "розеточек" биотита, которые напоминают узор чешуи форели. В связи с этим порода имеет свое неофициальное название "форель". Мощность контактовой зоны варьирует от первых сантиметров до 1 метра. На периферии контактовой зоны отмечены следы течения расплава (рис. 2).

Самыми поздними интрузивными образованиями в карьере являются жилы аплитов и пегматитов, сформировавшиеся на заключительных стадиях остывания массива из остаточных расплавов (Кузьминых, 2014). Аплиты и пегматиты образуют жилы, секущие все разновидности пород. Исследователями были отмечены две разновидности пегматитовых жил: кварцевые и кварц-калишпатовые. Контакт между жилами и породами четкий, мощность жил составляет от первых сантиметров до полуметра. В гигантозернистых породах были найдены флюорит, достигающий 1,5 см в поперечнике, идиоморфный кристалл дымчатого кварца (1×2,5 см) и мелкозернистые игольчатые агрегаты хлорита, а также циркон с аномально высоким содержанием тория (Skublov et al., 2023). При описании обнажений отмечено, что K-Na полевой шпат в трахитоидных гранитах приобретает кирпично-красный оттенок в местах внедрения кварц-полевошпатовых пегматитов.

О 5 10 20 30 40 50см

Рис. 2. Фотография контактовой зоны между гранитами второй (овоидные граниты) и третьей (трахитоидные граниты) фаз в блоке породы. Фотография взята из производственного отчета (с разрешения горного управления ПО "Возрождение")

Fig. 2. Photo of the contact zone between granites of the second (ovoid granites) and third (trachytoid granites) phases in the rock block. The photo was taken from the production report (Mining Department of Vozrozhdenie)

Петрографическая характеристика пород

Овоидные граниты 2 фазы имеют массивную текстуру, которая сложена средне-крупнозернистыми полевым шпатом, плагиоклазом (An 30–35), кварцем, биотитом и реже ‒ роговой обманкой. Большую часть основной массы породы составляют овоиды (примерно 40–45 %), их размер достигает до 3 см. Такое соотношение овоидов и основной массы придает породе овоидную структуру. В основной массе были описаны гипидиоморфные зерна K-Na полевого шпата (15–20 %), достигающие 7 мм. На контактах зерен плагиоклаза и калишпата нередко развиваются мирмекиты, в калишпате присутствует незначительное количество пертитов (альбит). Зерна плагиоклаза имеют призматическую форму и составляют 10–15 % от объема породы. По углу погасания полисинтетических двойников было определено, что плагиоклаз является андезином. Размер зерен плагиоклаза варьирует в интервале 0,7–3 мм. По плагиоклазу также развиваются пелитовые и серицитовые агрегаты. Кварц представлен изометричными включениями в зернах K-Na полевого шпата, а также отдельными зернами в основной массе породы. Пластинки биотита гипидиоморфны, размером 0,25–1 мм и составляют 10 % от основной массы породы. В выборгитах были описаны редкие призматические зерна роговой обманки (5 %) размером около 0,7 мм. Среди акцессорных минералов (<5 %) описаны идиоморфный циркон (≤0,1 мм), ксеноморфный флюорит (примерно 0,7 мм) и идиоморфные зерна алланита (≤1 мм).

Трахитоидные граниты 3 фазы имеют трахитоидную/порфировидную структуру и текстуру, связанные с ориентированными крупными лейстами K-Na полевого шпата. Количество овоидов в трахитоидных гранитах не превышает 10 % от общего объема породы. Зерна K-Na полевого шпата гипидиоморфны и достигают 1,5–2 см, по ним также развиваются агрегаты серицита и пелитистых агрегатов. Плагиоклаз, представленный андезином и олигоклазом, имеет призматическую форму. Его размер варьирует в пределах 0,8–1,5 мм. Кварц представлен ксеноморфными зернами до 2 мм (10 %), а также мелкозернистыми (0,3–0,5 мм) изометричными зернами, которые образуют цепочки в микроклин-пертите. Пластинки биотита обладают гипидиоморфным обликом и достигают 0,7–1,2 мм. Акцессорные минералы (<5 %) представлены идиомофным цирконом (0,1–0,5 мм) и алланитом 0,7–1,2 мм, ксеноморфными зернами флюорита (0,5 мм).

В гранитах контактовой зоны содержание овоидов варьирует в пределах 25–40 % от общей массы породы. Минеральный состав пород схож с вышеописанными гранитами второй и третьей фаз. Зерна K-Na полевого шпата слагают до 55 % от общей массы породы с размером зерен в пределах 0,5–2 мм. Кварц в породе имеет ксеноморфный облик и достигает 1 мм в поперечнике. Гипидиоморфные пластинки биотита занимают 10 % от общего объема породы, а их размер варьирует в пределах 0,2–0,5 мм. Содержание идиоморфных кристаллов плагиоклаза не превышает 10 %. Плагиоклаз отвечает по составу андезину, размер зерен варьирует в интервале 0,5–1 мм. В качестве вторичных изменений были описаны пелитовые агрегаты и серицит. Количество ориентированного мелкозернистого кварца, мирмекитов и гранофировых вростков в K-Na полевом шпате значительно выше, чем в выборгите и трахитоидном граните. Акцессорные минералы (<5 %) представлены идиоморфными зернами циркона размером до 0,1–0,3 мм и алланита, достигающего 1 мм, а также ксеноморфного флюорита размером до 0,5 мм.

Состав пород

Овоидные граниты 2 фазы характеризуются содержанием кремнезема от 67,92 до 72,61 мас.% (в среднем 70,28 мас.%, табл. 1). Содержание глинозема варьирует в узком диапазоне (13,36–15,06 мас.%). Суммарное содержание оксида железа меняется в более широких пределах от 3,42 до 7,36 мас.% при среднем значении 4,73 мас.%. При этом содержание кремнезема обратно пропорционально содержанию оксидов других элементов, за исключением щелочей. Содержание оксида кальция находится в диапазоне 1,48–2,37 мас.%, оксида титана – от 0,21 до 0,61 мас.%. Содержание щелочей сопоставимо для оксидов Na и К и составляет 2,67–3,43 мас.% для Na 2 О и 4,95–6,44 мас.% для К 2 О.

Содержание крупноионных литофильных элементов в выборгитах варьирует от 618 до 1 410 ppm для Ba и от 95 до 149 ppm для Sr (табл. 2). Наибольшее содержание этих элементов установлено для обр. 1001вк. Содержание высокозарядных элементов также изменяется в широких пределах: Y варьирует от 55 до 148 ppm, Zr – 250–719 ppm, Nb – 23–60 ppm, Th – 19–40 ppm. Содержание U находится на уровне 3,75–7,37 ppm. Максимальное содержание высокозарядных элементов отмечено для обр. 1003.

Таблица 1. Состав гранитов рапакиви Губановской интрузии (Выборгский массив) по главным элементам (мас.%)

Table 1. Composition of rapakivi granites of Gubanovskaya intrusion (Wiborg massif) by major elements (wt%)

|

Порода/образец |

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

TiO 2 |

Fe 2 O 3общ |

MnO |

MgO |

CaO |

Na 2 O |

K 2 O |

P 2 O 5 |

ППП |

Сумма |

|

|

Овоидные граниты 2 фазы |

1021 |

69,50 |

13,36 |

0,26 |

4,24 |

0,05 |

0,05 |

1,80 |

3,43 |

5,83 |

0,03 |

0,62 |

99,13 |

|

1020 |

72,61 |

13,55 |

0,26 |

3,91 |

0,04 |

0,05 |

1,59 |

2,67 |

5,54 |

0,03 |

0,18 |

100,00 |

|

|

1001 вк |

71,07 |

15,06 |

0,21 |

3,42 |

0,03 |

0,05 |

1,48 |

2,79 |

6,44 |

0,03 |

0,15 |

101,00 |

|

|

1003 |

67,92 |

13,83 |

0,61 |

7,36 |

0,09 |

0,05 |

2,37 |

2,72 |

4,95 |

0,14 |

0,18 |

100,00 |

|

|

Граниты контактовой зоны |

1001 |

78,67 |

11,54 |

0,05 |

1,72 |

0,01 |

0,05 |

0,76 |

2,45 |

5,34 |

0,03 |

0,22 |

101,00 |

|

1026 |

71,53 |

13,85 |

0,25 |

3,63 |

0,03 |

0,05 |

1,31 |

2,66 |

6,81 |

0,03 |

0,17 |

100,00 |

|

|

1004 ф |

72,77 |

12,16 |

0,30 |

4,58 |

0,04 |

0,05 |

1,56 |

2,28 |

6,00 |

0,03 |

0,40 |

100,00 |

|

|

Трахитоидные граниты 3 фазы |

1002 |

79,60 |

11,20 |

0,09 |

2,04 |

0,02 |

0,05 |

1,25 |

2,52 |

4,02 |

0,03 |

0,21 |

101,00 |

|

1010 |

72,46 |

13,79 |

0,31 |

4,16 |

0,04 |

0,05 |

1,34 |

2,32 |

5,67 |

0,03 |

0,13 |

100,00 |

|

|

1015 |

70,74 |

14,26 |

0,30 |

4,17 |

0,04 |

0,05 |

1,52 |

2,60 |

6,23 |

0,03 |

0,18 |

100,00 |

|

|

1018 |

70,61 |

13,25 |

0,32 |

4,50 |

0,04 |

0,05 |

1,68 |

2,72 |

6,27 |

0,03 |

0,21 |

99,64 |

|

|

997 |

72,03 |

13,65 |

0,29 |

3,37 |

0,04 |

0,05 |

1,31 |

2,61 |

6,03 |

0,03 |

0,71 |

100,00 |

|

|

1023 |

71,35 |

13,09 |

0,32 |

4,20 |

0,04 |

0,05 |

1,36 |

2,57 |

6,50 |

0,03 |

0,30 |

99,77 |

|

|

1011 |

71,87 |

13,47 |

0,10 |

2,77 |

0,02 |

0,05 |

1,54 |

3,92 |

5,03 |

0,03 |

0,56 |

99,31 |

|

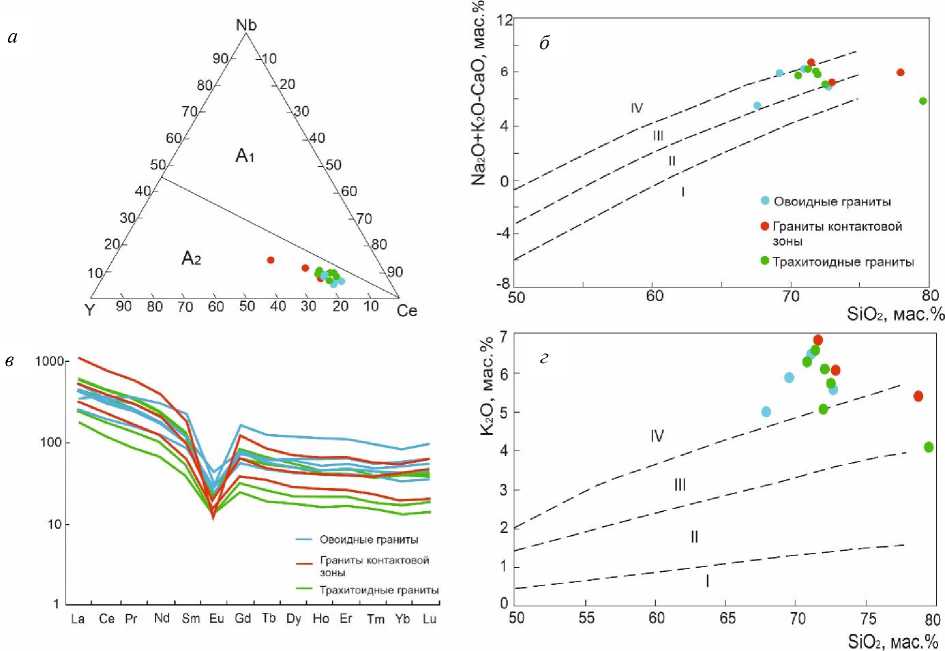

Суммарное содержание REE изменяется от 302 до 615 ppm (при среднем значении 477 ppm). Легкие редкоземельные элементы (LREE) преобладают над тяжелыми (HREE) – в среднем 397 и 60,6 ppm соответственно, что типично для гранитоидов. Спектры распределения REE (рис. 3, в ) близки между собой для выборгитов, за исключением обр. 1003, который отличается повышенным содержанием как легких, так и тяжелых REE. Для этой пробы выборгитов зафиксирована максимальная отрицательная Eu-аномалия (Eu/Eu* = 0,16). В остальных пробах отрицательная Eu-аномалия выражена в меньшей степени (Eu/Eu* = 0,37). Спектры REE умеренно фракционированы (рис. 3, в ) с понижением от легких к тяжелым REE (среднее La N /Lu N отношение составляет 7).

Трахитоидные граниты 3 фазы характеризуются более высоким содержанием кремнезема относительно выборгитов (от 70,61 до 79,60 мас.%, в среднем 72,97 мас.%). Максимальное количество кремнезема отмечено для обр. 1002. Содержание глинозема находится на уровне выборгитов (11,20–14,26 мас.%). Содержание кремнезема обратно пропорционально содержанию оксидов других элементов, за исключением натрия.

Суммарное содержание оксидов варьирует в более узком диапазоне от 2,77 до 4,50 мас.%. Содержание оксида кальция составляет 1,25–1,68 мас.%, оксида титана – 0,09–0,32 мас.%. Содержание щелочей в трахитоидных гранитах приближено к выборгитам: 2,12–3,92 мас.% для Na 2 О и 4,02–6,50 мас.% для К 2 О.

Рис. 3. Дискриминационные диаграммы для гранитов рапакиви Губановской интрузии:

а – соотношение Y-Nb-Се с полями А-гранитов ( Eby, 1992 ); б – соотношение SiO 2 и Na 2 O+K 2 O-CaO с полями петрохимических серий (I – известковые, II – известково-щелочные, III – щелочно-известковые, IV – щелочные) по ( Frost et al., 2001 ); в – спектры распределения REE, нормированные к хондриту CI ( McDonough et al., 1995 ); г – соотношение SiO 2 и K 2 O с полями петрохимических серий

(I – низко-К известково-щелочная серия, II – умеренно-К известково-щелочная серия, III – высоко-К известково-щелочная серия, IV – шошонитовая серия) по ( Rickwood, 1989 ) Fig. 3. Discrimination diagrams for rapakivi granites of the Gubanovskaya intrusion:

a – Y-Nb-Ce ratio with fields of A-granites ( Eby, 1992 ); б – ratio of SiO2 and Na2O+K2O+K2O-CaO with fields of petrochemical series (I – calcareous, II – calcareous-alkaline, III – calcaline-alkaline, IV – alkaline) according to ( Frost et al., 2001 ); в – REE distribution spectra normalized to chondrite CI ( McDonough et al., 1995 );

г – ratio of SiO 2 and K 2 O with fields of petrochemical series (I – low-K calcareous-alkaline series,

II – moderately-K calcareous-alkaline series, III – high-K calcareous-alkaline series, IV – shoshonite series) according to ( Rickwood, 1989 ). Symbols: second phase – blue circles, third phase – green circles, contact zone – red circles

Трахитоидные граниты отличаются от выборгитов пониженным содержанием, примерно в два раза, крупноионных литофильных элементов (Ba – 290–552 ppm, Sr – 54,6–89,2 ppm) и высокозарядных элементов (Y – 24,0–69,3 ppm, Zr – 138–510 ppm, Nb – 9,52–34 ppm). По содержанию Th (13,0–64,7 ppm) и U (2,84– 10,2 ppm) трахитоидные граниты схожи с выборгитами. Минимальное содержание этих элементов было отмечено для обр. 1011.

Суммарное содержание REE варьирует от 94,4 до 649 ppm (при среднем значении 387 ppm). Как и для выборгитов, LREE преобладают над HREE (в среднем 404 и 37,2 ppm соответственно). Для образцов 1002, 1011 и 1104 характерно более низкое общее содержание REE (в среднем 212 ppm), отрицательная Eu-аномалия выражена в меньшей степени (в среднем Eu/Eu* = 0,40). Общим для этих образцов является то, что они расположены вблизи контакта с выборгитами, на периферии Губановской интрузии. Вторая группа трахитоидных гранитов (образцы 1010, 1015, 1018, 1023 и 1103) характеризуется более высоким общим содержанием REE (в среднем 603 ppm) относительно первой группы и выборгитов. В этих образцах отрицательная Eu-аномалия проявлена в большей степени (Eu/Eu* = 0,22).

Таблица 2. Состав гранитов рапакиви Губановской интрузии (Выборгский массив) по редким и редкоземельным элементам (ppm)

Table 2. Composition of rapakivi granites of Gubanovskaya intrusion (Wiborg massif) by trace and rare-earth elements (ppm)

|

Элемент |

Овоидные граниты 2 фазы |

Граниты контактовой зоны |

Трахитоидные граниты 3 фазы |

|||||||||||

|

1020 |

1001 вк |

1021 |

1003 |

1024 |

1001 |

1026 |

1004 ф |

1002 |

1010 |

1015 |

1018 |

1023 |

1011 |

|

|

Be |

6,36 |

4,75 |

5,79 |

5,25 |

4,28 |

2,58 |

5,98 |

5,19 |

5,18 |

5,63 |

5,14 |

5,31 |

4,73 |

5,28 |

|

Sc |

5,37 |

4,78 |

4,30 |

17,5 |

4,73 |

2,11 |

3,12 |

6,55 |

1,85 |

5,08 |

5,07 |

5,02 |

5,17 |

1,92 |

|

V |

152 |

150 |

2,59 |

147 |

150 |

1,25 |

151 |

148 |

1,25 |

145 |

151 |

157 |

149 |

1,25 |

|

Cr |

14,6 |

15,6 |

33,1 |

17,4 |

12,9 |

8,07 |

13,5 |

14,4 |

16,6 |

14,8 |

15,0 |

14,7 |

13,6 |

13,8 |

|

Co |

1,79 |

2,50 |

2,26 |

4,56 |

2,95 |

1,02 |

2,55 |

2,12 |

1,48 |

3,01 |

3,03 |

2,80 |

2,75 |

1,59 |

|

Ni |

12,1 |

225 |

12,8 |

14,0 |

12,6 |

12,4 |

12,5 |

12,3 |

13,4 |

14,5 |

11,5 |

14,1 |

10,3 |

13,2 |

|

Cu |

96,8 |

76,3 |

61,7 |

100 |

82,0 |

51,3 |

73,4 |

58,5 |

94,1 |

50,6 |

61,0 |

49,5 |

71,4 |

75,6 |

|

Zn |

134 |

124 |

77,5 |

172 |

140 |

46,4 |

120 |

142 |

85,3 |

115 |

120 |

110 |

128 |

72,0 |

|

Ga |

24,4 |

25,4 |

18,8 |

27,0 |

23,3 |

15,0 |

25,4 |

27,2 |

13,9 |

25,0 |

25,0 |

24,6 |

24,0 |

17,4 |

|

Ge |

2,35 |

3,38 |

1,22 |

3,79 |

2,23 |

1,16 |

2,44 |

3,47 |

1,06 |

3,22 |

2,72 |

3,03 |

2,75 |

0,85 |

|

Rb |

278 |

290 |

199 |

291 |

315 |

167 |

333 |

339 |

147 |

335 |

335 |

305 |

313 |

168 |

|

Sr |

97,2 |

149 |

95 |

103 |

110 |

52,1 |

79,3 |

53,0 |

65,1 |

84,2 |

89,2 |

81,2 |

81,4 |

72,0 |

|

Y |

86,9 |

67,8 |

55,0 |

148 |

76,8 |

35,1 |

67,4 |

98,6 |

30,3 |

69,2 |

69,3 |

63,2 |

67,2 |

24,0 |

|

Zr |

466 |

342 |

250 |

719 |

463 |

129 |

414 |

594 |

138 |

510 |

491 |

506 |

509 |

144 |

|

Nb |

33,5 |

23,1 |

22,6 |

59,8 |

34,0 |

9,65 |

29,0 |

37,9 |

9,52 |

34,1 |

32,3 |

32,4 |

31,1 |

9,68 |

|

Mo |

5,25 |

2,44 |

4,56 |

6,16 |

3,76 |

2,82 |

3,77 |

9,58 |

2,91 |

4,16 |

5,06 |

4,50 |

3,65 |

2,93 |

|

Sn |

7,60 |

5,49 |

3,61 |

12,7 |

6,42 |

1,50 |

7,62 |

7,45 |

2,00 |

5,71 |

5,91 |

6,09 |

6,07 |

2,04 |

|

Cs |

5,68 |

2,88 |

4,39 |

9,50 |

4,80 |

1,63 |

6,12 |

4,68 |

2,56 |

5,01 |

5,58 |

4,64 |

4,44 |

2,88 |

|

Ba |

689 |

1410 |

618 |

788 |

860 |

392 |

604 |

224 |

337 |

511 |

552 |

445 |

506 |

290 |

|

La |

104 |

118 |

58,8 |

84,8 |

106 |

76,1 |

128 |

268 |

59,2 |

146 |

129 |

143 |

115 |

43,2 |

|

Ce |

189 |

224 |

119 |

217 |

195 |

143 |

238 |

489 |

113 |

283 |

241 |

283 |

219 |

77,0 |

|

Pr |

22,9 |

26,1 |

14,5 |

32,9 |

23,6 |

15,6 |

27,5 |

56,2 |

12,7 |

33,9 |

28,6 |

33,2 |

26,1 |

8,30 |

|

Nd |

80,3 |

89,7 |

57,0 |

139 |

82,6 |

57,1 |

92,4 |

182 |

45,6 |

113 |

96,5 |

113 |

89,5 |

30,9 |

|

Sm |

14,7 |

16,2 |

12,8 |

32,8 |

14,2 |

9,51 |

14,0 |

26,8 |

8,04 |

19,5 |

16,7 |

18,7 |

15,5 |

5,89 |

|

Eu |

1,59 |

2,33 |

1,39 |

1,67 |

1,53 |

0,89 |

1,11 |

0,64 |

0,78 |

1,27 |

1,25 |

1,22 |

1,10 |

0,75 |

|

Gd |

14,9 |

14,7 |

10,9 |

31,9 |

14,0 |

7,76 |

12,80 |

24,4 |

6,39 |

16,7 |

15,3 |

15,7 |

13,1 |

5,06 |

|

Tb |

2,19 |

1,98 |

1,66 |

4,42 |

2,08 |

1,26 |

1,79 |

3,21 |

0,97 |

2,38 |

2,00 |

2,04 |

2,03 |

0,70 |

|

Dy |

15,2 |

12,0 |

10,1 |

29,2 |

14,2 |

7,05 |

11,1 |

17,9 |

5,56 |

13,4 |

12,7 |

12,6 |

12,1 |

4,57 |

|

Ho |

3,36 |

2,60 |

2,21 |

6,17 |

2,75 |

1,49 |

2,31 |

3,81 |

1,20 |

2,64 |

2,67 |

2,43 |

2,53 |

0,91 |

|

Er |

9,94 |

7,73 |

6,51 |

17,40 |

8,58 |

4,24 |

6,59 |

10,80 |

3,52 |

7,69 |

7,81 |

6,94 |

7,68 |

2,72 |

|

Tm |

1,30 |

1,10 |

0,94 |

2,30 |

1,15 |

0,60 |

0,97 |

1,50 |

0,47 |

1,13 |

1,09 |

0,96 |

1,03 |

0,39 |

|

Yb |

9,13 |

6,79 |

5,25 |

13,30 |

8,03 |

3,28 |

7,08 |

9,06 |

2,81 |

6,88 |

6,85 |

6,51 |

6,81 |

2,18 |

|

Lu |

1,53 |

1,11 |

0,84 |

2,31 |

1,33 |

0,49 |

1,18 |

1,59 |

0,45 |

1,10 |

1,07 |

0,97 |

1,12 |

0,35 |

|

Hf |

15,3 |

10,6 |

7,2 |

22,1 |

14,3 |

3,77 |

13,3 |

20,6 |

3,95 |

16,4 |

15,8 |

15,7 |

16,2 |

4,11 |

|

Ta |

2,62 |

1,26 |

1,44 |

2,87 |

2,52 |

0,73 |

2,60 |

2,47 |

0,81 |

2,20 |

2,21 |

2,15 |

2,51 |

0,65 |

|

W |

2,14 |

1,69 |

6,06 |

3,41 |

1,71 |

0,92 |

2,78 |

2,69 |

1,11 |

1,90 |

2,24 |

1,71 |

11,10 |

0,94 |

|

Pb |

25,0 |

31,7 |

23,2 |

23,9 |

23,7 |

23,5 |

32,3 |

32,7 |

20,5 |

28,8 |

28,9 |

27,4 |

29,4 |

22,3 |

|

Th |

32,5 |

27,8 |

30,1 |

19,3 |

40,3 |

20,5 |

44,5 |

75,7 |

17,6 |

64,7 |

60,8 |

56,6 |

50,0 |

13,0 |

|

U |

6,17 |

3,57 |

7,37 |

4,58 |

6,99 |

2,79 |

11,0 |

12,4 |

3,44 |

8,88 |

10,20 |

8,95 |

8,16 |

2,84 |

|

ΣREE |

470 |

524 |

302 |

615 |

475 |

477 |

328 |

545 |

1 095 |

656 |

261 |

649 |

563 |

640 |

Граниты контактовой зоны имеют наиболее широкие вариации содержания кремнезема 70,91– 82,3 мас.%, что перекрывается со значениями как для пород второй, так и для третьей фазы. Однако среднее значение SiO2 для контактовой зоны (75,24 мас.%) выше, чем для остальных гранитов. Содержание Al2O3 в гранитах контактовой зоны (9,53–13,85 мас.%) ниже в сравнении с выборгитами и трахитоидными гранитами. Самое высокое содержание SiO2 и самое низкое Al2O3 установлено для обр. 1106. Как и в остальных трахитоидных гранитах, в породах контактовой зоны содержание кремнезема обратно пропорционально содержанию оксидов других элементов, за исключением натрия. Суммарное содержание оксидов железа находится в интервале 1,32–4,58 мас.%. Среднее содержание оксида железа в данной группе составляет 3,11 мас.%, что ниже, чем в других гранитах. Также на невысоком уровне относительно других групп гранитов находится содержание оксидов кальция (0,77–1,73 мас.%) и титана (0,03–0,30 мас.%). Содержание щелочей (Na2О – 1,60–2,66 мас.%; К2О – 3,76–6,81 мас.%) сопоставимо для всех разновидностей пород.

В гранитах контактовой зоны содержание крупноионных литофильных элементов (Ba – 173–604 ppm, Sr – 38,5–79,3 ppm) схожее с трахитоидными гранитами, но меньше, чем в выборгитах. Высокозарядные элементы в гранитах контактовой зоны (Y – 35,1–98,6 ppm, Zr – 129–594 ppm, Nb – 8–37,9 ppm) имеют близкий уровень относительно трахитоидных гранитов, в отличие от выборгитов с более высоким содержанием этих элементов. Содержание Th в гранитах контактовой зоны существенно выше (18,1–75,7 ppm) и превышает значения для гранитов других групп. Содержание U (2,79–12,4 ppm) в контактовой зоне сопоставимо с остальными гранитами 2 и 3 фаз.

Суммарное содержание REE изменяется от 281 до 1 095 ppm (при среднем значении 562 ppm). Легкие REE преобладают над тяжелыми (в среднем 502 и 44,7 ppm), аналогично с другими разновидностями гранитов. Содержание LREE в гранитах контактовой зоны значительно выше, чем в гранитах других групп (рис. 3, в ). Повышенным содержанием всего спектра REE выделяется образец 1004ф, для которого зафиксирована самая глубокая отрицательная Eu-аномалия (Eu/Eu* = 0,08). В остальных пробах отрицательная Eu-аномалия выражена в меньшей степени (Eu/Eu* = 0,26). Для всех разновидностей гранитов спектры REE умеренно фракционированы с понижением от легких к тяжелым REE (среднее LaN/LuN отношение составляет 12).

Спектры REE всех пород показывают на диаграмме (рис. 3, в ) комплементарность спектров, что указывает на их генетическое сродство. При этом породы контактовой зоны занимают промежуточное положение между породами 2 и 3 фаз.

На дискриминационных диаграммах, предложенных ( Pearce et al., 1984; Whalen et al., 1987 ), фигуративные точки всех трех разновидностей гранитов находятся в поле субщелочных внутриплитных гранитов А-типа. На тройной диаграмме Ba-Rb-Sr ( Liverton et al., 2001 ) точки составов гранитов попадают в область внутриплитных гранитов. При этом выборгиты отличаются повышенным содержанием Ba (в среднем 873 ppm) в сравнении с трахитоидными гранитами (440 ppm) и гранитами контактовой зоны (406 ppm). Содержание Sr и Rb во всех разновидностях пород сопоставимое. На диаграмме Y-Nb-Ce, разработанной ( Eby, 1992 ) для разделения А-гранитов, точки составов гранитов относятся к полю составов A2 – области пород корового или мантийно-корового происхождения (рис. 3, а ). На этой же диаграмме устанавливается постоянное отношение Y/Nb ~ 2,3 при вариации содержания Ce.

На диаграмме Na 2 O+K 2 O-CaO ( Frost et al., 2001 ) точки составов находятся в полях известковощелочных и щелочно-известковых составов (рис. 3, б ). Диаграмма соотношения SiO 2 и K 2 O (рис. 3, г ) показывает, что рассматриваемые нами граниты принадлежат к высококалиевой известково-щелочной и шошонитовой сериям. Овоидные граниты 2 фазы отличаются пониженным содержанием кремнезема по сравнению с трахитоидными гранитами и гранитами контактовой зоны.

Заключение

Исследование гранитов рапакиви Губановской интрузии выявило значимые геохимические различия между фазами внедрения, что согласуется с моделями эволюции магматических систем А-типа. Овоидные граниты второй фазы, обогащенные Al2O3 (13,36–15,06 мас.%), Fe2O3 общее (3,42–7,36 мас.%) и CaO (1,48–2,37 мас.%), а также высокими концентрациями Ba (618–1 410 ppm) и LREE (до 615 ppm), демонстрируют черты, характерные для ранних стадий кристаллизации коровых расплавов. Их состав близок к выборгитам Финляндии, описанным в ( Haapala et al., 1992 ), однако повышенное содержание REE (особенно в пробе 1003) может указывать на более интенсивное взаимодействие с флюидами или мантийным компонентом. Трахитоидные граниты третьей фазы, с повышенным SiO 2 (до 79,6 мас.%) и сниженными Ba (290–552 ppm) и Sr (54,6–89,2 ppm), отражают эволюцию магмы в сторону дифференциации, что типично для поздних фаз интрузий рапакиви ( Ларин, 2011 ).

Породы контактовой зоны с максимальным содержанием SiO 2 (до 82,3 мас.%) и REE (до 1095 ppm) демонстрируют признаки гибридизации магмы ( Левковский, 1975 ) с вмещающими породами или флюидной активности. Аномально высокое содержание LREE (например, La – 268 ppm в пробе 1004ф) сопоставимо с данными по редкометалльным пегматитам Олимпик-Дам ( Cao et al., 2018 ), что подчеркивает возможность обнаружения REE минерализации.

Сравнение с другими массивами рапакиви выявляет как черты сходства, так и различия. Например, граниты Губановской интрузии по положению на диаграмме Y-Nb-Ce (Eby, 1992) соответствуют подтипу А2, как и большинство гранитов рапакиви Фенноскандинавского щита (Haapala et al., 1992). Такая особенность может быть связана с коровым или мантийно-коровым происхождением пород. Породы Губановской интрузии тяготеют к известково-щелочной (высококалиевой шошонитовой) серии, что подтверждает их формирование в иной геодинамической обстановке – вероятно, в условиях внутриконтинентального рифтогенеза (Frost et al., 2001). Постоянное для второй и третьей фаз соотношение Y/Nb (~2,3) может свидетельствовать о наличии в коровом источнике основных пород гранат-клинопирокен-амфиболового состава (в присутствии рутила и/или ильменита), вероятно, амфиболитов или гранулитов, типичных для нижней коры. Возможность такой ситуации была показана ранее на основе изотопных данных (Haapala et al., 1992). Частичное плавление нижней/средней коры с образованием гранитных магм рапакиви, по мнению цитируемых авторов, было вызвано подъемом горячего мантийного материала (мафический андерплейтинг).

В настоящей работе были также установлены геохимические маркеры второй и третьей фаз Губановской интрузии. Высокая концентрация REE в контактовой зоне (особенно LREE) делает эти зоны перспективными для поиска редкоземельных месторождений, аналогичных Лак-Тио ( Ларин, 2011 ). Однако для подтверждения этого предположения требуются детальные минералогические исследования, включая анализ акцессорных минералов.

Основываясь на приведенных данных, можно сделать следующие выводы:

-

1. Граниты Губановской интрузии относятся к А2-типу внутриплитных гранитов, формирующихся при растяжении коры с участием мантийно-коровых источников. Возможным компонентом при образовании родоночальных расплавов Губановской интрузии могли выступать нижнекоровые амфиболиты или гранулиты.

-

2. Геохимические различия между фазами (овоидные, трахитоидные, контактовая зона) отражают эволюцию магматической системы: от коровых расплавов (вторая фаза) к дифференцированным (третья фаза) и гибридным (контактовая зона).

-

3. Повышенные содержания REE в контактовой зоне (до 1 095 ppm) указывают на возможность обнаружения REE минерализации, что требует дальнейшего изучения.

Авторы признательны за организацию полевых работ Е. Н. Кузьминых и К. С. Гусаку (ГУ ПО "Возрождение"). Работа выполнена в рамках темы НИР ИГГД РАН (FMUW-2022-0005) и государственного задания FSRW-2023-0002.