Геохимическая характеристика кварц-халцедоновых образований Кузбасского магматического ареала

Автор: Звягинцева Е.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (280), 2018 года.

Бесплатный доступ

Агаты - уникальные гидротермальные образования, генезис которых до конца не изучен. С целью уточнения условий образования рассмотрены геохимические особенности агатовых проявлений Кузбасса (участки Салтымаковского хребта, д. Ключи и участок «Терсюк») с использованием метода ISP-MS. Приводятся новые данные о содержании редких и редкоземельных элементов. По геохимическим особенностям среди исследуемых образцов выделено два типа: терсюкский и салтымаковский (включая проявление у д. Ключи). Второй тип отличается более высокими концентрациями Cr, Ni, Cu, V, Co. Значения Eu-аномалий меняются от 0.3 (д. Ключи) до 9.3 (Терсюк). Встречающееся иногда послойное чередование Eu-максимума и Eu-минимума говорит об изменчивости окислительно-восстановительного потенциала и о стадийности процесса. Для образцов участка «Терсюк» отмечено высокое содержание U относительно Th, что указывает на накопление U во флюидных включениях и на поверхности минералов. Во втором типе преобладает Th. Наличие двух геохимических типов может быть связано с разными этапами, генерациями, с различной насыщенностью флюидов, формирующих микропримесный состав агатов.

Агат, халцедон, рзэ, кузбасс, рентгеноструктурный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128711

IDR: 149128711 | УДК: 550. | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-4-19-25

Текст научной статьи Геохимическая характеристика кварц-халцедоновых образований Кузбасского магматического ареала

Месторождения агатов распространены на всех континентах, но процессы, связанные с формированием этих образований, до конца не ясны. В России имеется более сотни агатопроявлений и крупных месторождений от Калининградской области до Камчатки. Территория Кемеровской области также не обделена проявлениями этого вида сырья. Несмотря на хорошую геологическую изученность Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), исследование данных проявлений всегда стояло на втором месте. Всё внимание геологов на протяжении всего длительного изучения Кузбасса было приковано в основном к каменному углю, а на проявления кварц-халцедонового сырья обращали внимание редко и нецеленаправленно. К сожалению, проявления на территории области служат источником стихийного извлечения поделочных камней в частном порядке. Следовательно, имеются лишь поверхностные сведения об их минералогии, петрографии, геохимии и даже распространении. Мы считаем, что данный вид сырья нужно брать во внимание не только с целью практического использования. Процесс агатообразова-ния до конца не изучен, не имеется и единой классификации для агатов и ониксов. Проблема образования в природе этих поделочных камней занимает умы мно гих ученых всего мира, но до сих пор никто еще в полной мере не раскрыл данные процессы.

Целью работы является выявление геохимических характеристик зональности агатовых миндалин проявлений Кузбасса. Важно проследить, как меняется содержание элементов-примесей по зонам в каждом из исследуемых образцов, отметить существенные вариации концентраций отдельных элементов; с учётом выявленных особенностей сравнить образцы разных проявлений Кузбасса. Попытки осмысления и анализа полученных данных могут дать важную информацию относительно генетических аспектов процесса формирования агатов.

Объект исследования

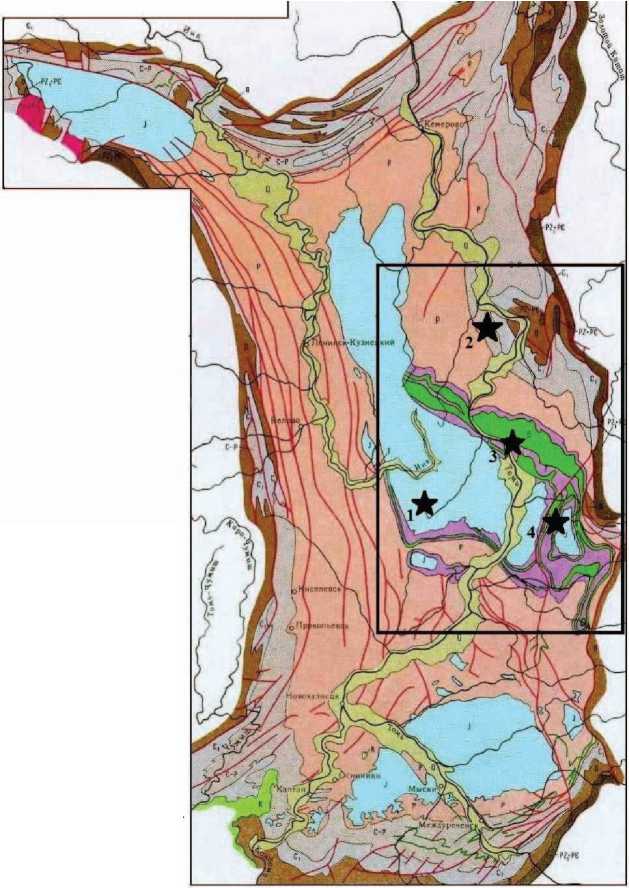

Вулканиты Кузбасса, вмещающие агатовую минерализацию, входят в пределы Алтае-Саянской камнесамоцветной области (АСКО). Кузнецкая зона, входящая в АСКО, рассматривается в геммологическом плане как площадь с неопределенными перспективами по ограночному сырью, хотя обладает ресурсами таких ювелирно-поделочных камней, как агаты и ониксы (рис. 1). Каменный материал был отобран нами со следующих проявлений:

Рис. 1. Локализация кварц-халце-доновых проявлений Кузбасса Fig. 1. Localization of quartzchalcedony formations of Kuzbass

антропогеновая система

меловая система

тарбаганская серия

мальцевская серия

кольчугинская серия

балахонская серия

каменноугольная система

девонская система

нижний палеозой и докембрий

базальты, долериты триасового возраста

додевонские граниты

диабазы пермского возраста

разрывные нарушения

- исследуемая область

- проявление v д. Ключи

- проявление Терсюк

- проявление Салтымаковского хребта

-

— у д. Ключи (Крапивинский район). Проявление россыпного типа, приурочено к левобережью р. Мунгат, локализовано в четвертичных отложениях погребённой террасы (образец 7);

-

— участка «Терсюк» (Новокузнецкий район), где миндалекаменные базальты с агатовой минерализацией вскрыты в правом борту реки Терсюк (образцы 22 и 25);

-

— Салтымаковского хребта (Крапивинский район), где миндалекаменные базальты с агатовой минерализацией вскрыты в правом борту реки Томь (образец 49).

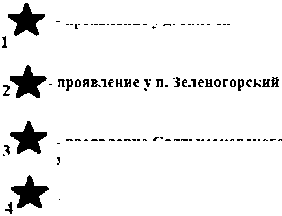

Ранее кварц-халцедоновые образования Кузбасса были разделены нами по структурно-текстурному признаку [2] на три типа (табл. 1):

-

1) с концентрически-зональным строением миндалины (агатовый тип);

-

2) с плоскопараллельной слоистой зональностью (ониксовый тип);

-

3) с комбинированной «агат-ониксовой» зональностью.

В каждом из рассмотренных проявлений кварц-халцедоновые образования имеют все типы зональности. Однако агатам Салтымаковского хребта наиболее присущ ониксовый тип рисунка, для остальных двух проявлений характерно комбинированное и кон- 20

центрически-зональное строение миндалин наряду с ониксовым типом. Но в общей массе доля образцов с плоскопараллельным рисунком преобладает. По нашему мнению, это является особенностью кварц-халцедо-новых образований Кузбасского магматического ареала. Вопрос о типах зональности очень сложен. На этот счёт у исследователей нет единого мнения. В любом случае причинами различных текстур зональности могут выступать такие параметры, как химический потенциал среды кристаллизации, скорость кристаллизации, ход изменения температуры и давления, концентрация минералообразующих веществ [4].

Методика исследования, аппаратура, пробоподготовка

Используемые в работе методы: ICP-MS и рентгеноструктурный. Для получения рентгенограмм измерения проводились на дифрактометре X*Pert PRO. Эксперимент выполнялся при нормальных условиях по геометрии Брэгга — Брентано с использованием CuKa-излучения. Напряжение на трубке 40 к¥, ток 30 mA (аналитик — Т. С. Небера). Определение ми-кроэлементного состава проводилось на квадрупольном ICP-MS-спектрометре Agilent 7500 cx, позволяющем определять концентрации рассеянных элементов от Li до U включительно (аналитик — Е. С. Рабцевич).

Для детального исследования данными прецизионными методами было отобрано с каждого проявления по 1—2 образца, которые были распилены по слоям (всего 25 проб (рис. 1). Распиловка производилась с помощью высококачественных алмазных дисков с использованием непрерывной подачи на диск воды. Для всех анализов использовались порошковые пробы, истёртые до состояния пудры в корундовой ступке.

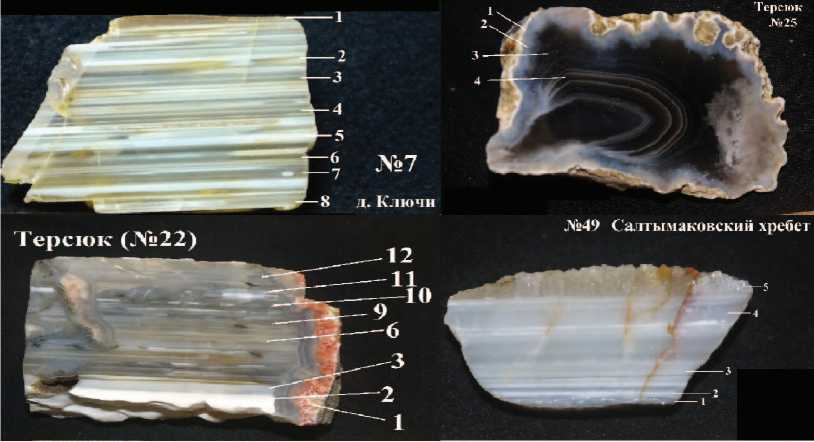

На рисунке 2 показаны опробованные слои, каждый из которых обозначен соответствующей цифрой. Далее по тексту обозначение слоя будет состоять из номера образца и номера слоя (например: 7-1, 7-2, 25-1, 25-2 и т. д.)

Полученные результаты и обсуждение

По данным рентгеновской дифракции в оторочках агатовых миндалин наряду с кварцем присутствует кристобалит (25-1) или кристобалит с цеолитом (22-1). Внутренние слои всех образцов агата и оникса сложены кристаллозернистым кварцем и халцедоном. Четко разделить разновидности кремнезема каждого изучен ного слоя (зоны) пока затруднительно, здесь мы можем говорить о преимущественном нахождении того или иного минерала. Поскольку целью работы является послойное геохимическое исследование кварц-хал-цедоновых образований, мы в данной работе не останавливаемся более подробно на минеральном составе. Отметим только, что для диагностики кремнезёма была применена методика [1], использующая различия в соотношениях интенсивностей рефлексов 110 (2.45 А), 102 (2.27 А) и 111 (2.22 А) на дифрактограммах кварца и халцедона.

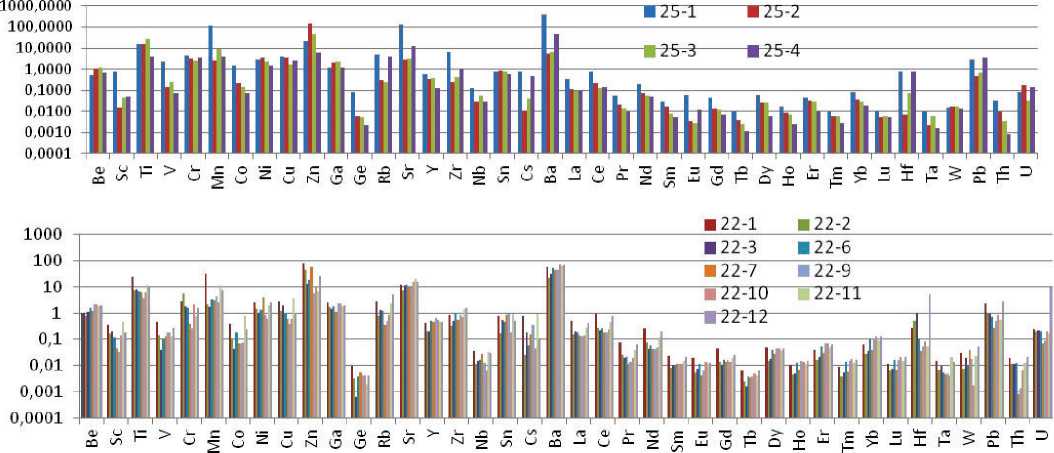

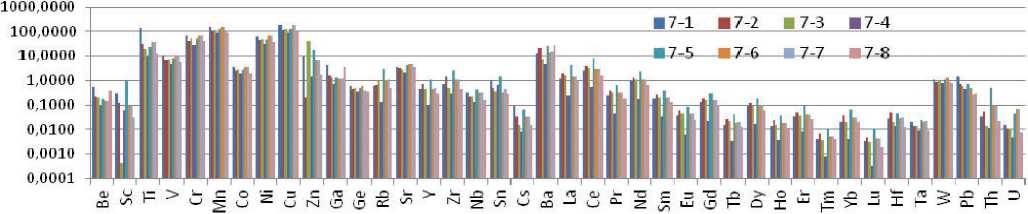

В данной работе приводятся новые данные о содержании редких и редкоземельных элементов в кварц-халцедоновых образованиях проявлений Кузбасского магматического ареала (рис. 3). В геологическом отчете А. И. Юрьева за 1992 год [3] приведены результаты спектрального анализа для образцов участка «Терсюк». Эти данные относительно наших значений завышены в несколько раз (табл. 2), за исключением концентрации Ga. Близкие к нашим данным значения наблюдаются лишь для Zn. Приведенные значения в отчете тридцатилетней давности, вероятно, не корректно сопостав-

Рис. 2. Исследуемые образцы, распиленные по зонам (слоям) Fig. 2. Test samples, cut by zones (layers)

лять с современными данными. Тем более что в отчете А. И. Юрьева не описана пробоподготовка, а именно не ясен главный момент — из каких участков был взят материал для анализов. Поэтому непонятно, по каким причинам содержание многих элементов имеет такие высокие показатели относительно приведенных нами.

Проявление участка «Терсюк»

(образцы 22 и 25).

В миндалине 22 с плоскопараллельной зональностью отмечено повышенное содержание (10—100 ppm) Ti, Mn, Zn, Sr и Ba; в концентрации 1—10 ppm присут ствуют Be, Cr, Ni, Cu, Ga и Rb; содержания Sc, V, Co, Y, Zr, Nb, Cs, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, Hf, Pb, U и Sn определены в пределах 0.01—1 ppm; Ge, Tb, Ho, Tm, Lu, La, Ta, W, Th — меньше 0.01 ppm.

В миндалине 25 с зональностью агатового типа определены следующие концентрации элементов: Ti, Mn, Zn, Sr и Ba — 10-100 ppm; Cr, Ni, Cu, Ga; Zr, Rb, Pb — 1-10 ppm; Be, Sc, V, Co, Y, Nb, Sn, Ge, U, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Hf и Cs — 0.01-1 ppm; Eu, Tb, Ho, Tm, Lu, Ta, W, Th — меньше 0.01 ppm.

Видно, что кварц-халцедоновые образования участка «Терсюк» с агатовой и ониксовой зональностью мин-

Рис. 3. Диаграммы распределения элементов-примесей (ppm) в кварц-халцедоновых проявлениях участка «Терсюк» (Кузбасс)

Fig. 3. Diagrams of distribution of trace elements (ppm) in the quartz-chalcedony formations of Tersiuk (Kuzbass)

Таблица 2. Значения концентраций элементов-примесей в образцах участка «Терсюк»* Table 2. Concentration of trace elements in samples from «Tersiuk» area*

|

Данные А. И. Юрьева [3] |

Данные автора (на примере образца №22) |

||||||||||

|

Элемент |

В ррm |

22 |

22-1 |

22-2 |

22-3 |

22-6 |

22-7 |

22-9 |

22-10 |

22-11 |

22-12 |

|

Sc |

30 |

0.81 |

0.36 |

0.16 |

0.19 |

0.12 |

0.04 |

0.03 |

0.14 |

0.44 |

0.18 |

|

Pb |

20 |

1.09 |

2.39 |

0.9 |

0.95 |

0.72 |

0.28 |

0.51 |

0.86 |

0.55 |

2.89 |

|

Cu |

50 |

2.25 |

2.86 |

1.15 |

1.97 |

0.91 |

0.6 |

0.38 |

0.62 |

3.77 |

1.04 |

|

Zn |

300 |

7.78 |

83.1 |

44.5 |

12.8 |

18.8 |

58 |

5.5 |

9.04 |

6.66 |

25.8 |

|

Mo |

7 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Be |

40 |

0.81 |

0.96 |

0.78 |

1.1 |

1.5 |

1.23 |

2.11 |

2.2 |

1.8 |

2 |

|

Zr |

500 |

19 |

0.84 |

0.33 |

0.53 |

1.04 |

0.55 |

0.87 |

0.7 |

1.38 |

1.5 |

|

Ga |

7 |

0.56 |

2.63 |

1.74 |

1.45 |

1.87 |

1.13 |

2.41 |

2.31 |

1.9 |

2.01 |

|

Y |

20 |

0.32 |

0.42 |

0.2 |

0.2 |

0.5 |

0.46 |

0.65 |

0.57 |

0.47 |

0.48 |

|

Yb |

3 |

0.07 |

0.06 |

0.03 |

0.04 |

0.1 |

0.04 |

0.11 |

0.13 |

0.09 |

0.12 |

|

Sr |

400 |

135 |

11.6 |

7.5 |

11.5 |

11.9 |

9.5 |

9.6 |

16 |

20 |

15.5 |

|

Ba |

2000 |

462 |

55.5 |

21.5 |

31.3 |

52.5 |

42 |

43.2 |

74.3 |

59.6 |

69.7 |

|

As |

70 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

P |

3000 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Li |

50 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Cd, Ar, Hg, W, Sn, Ta, Nb, Ge, Bi, Sb |

Данные отсутствуют |

||||||||||

*Данные для образцов Салтымаковского хребта нами не были обнаружены.

*Data for samples from Saltymakovsky ridge are not determined.

далин в целом геохимически сходны. Но если для ониксов характерно постоянное послойное чередование более низких концентраций с более высокими, то для агатов характерно закономерное снижение концентраций примесей к центру (но не для всех элементов).

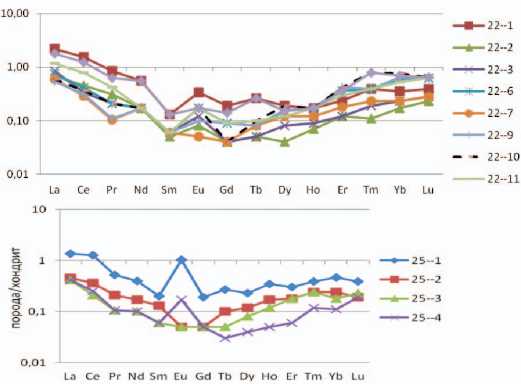

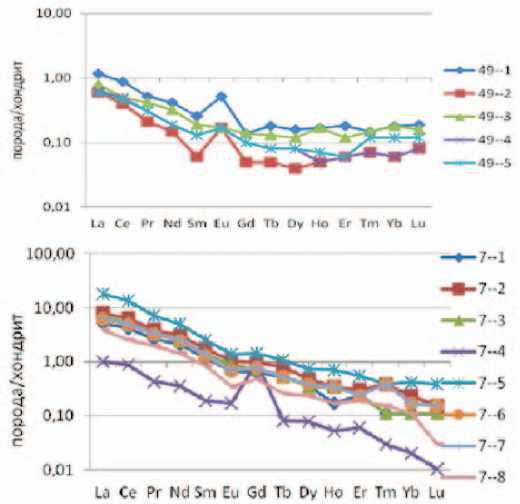

Особенно четко эта тенденция прослеживается в поведении редкоземельных элементов (за исключением Eu). Рост концентраций Eu ближе к центру является следствием смены окислительной обстановки на восстановительную, которая способствовала повышению мобильности Eu2+. Распределение РЗЭ, нормированное на хондрит, характеризуется некоторой обогащенностью легкими элементами, четко выраженной только для Ce и La (рис. 4). Для образца 22 (оникс) характерна положительная европиевая аномалия для всех слоев (Eu/Eu * = 1—2.4).

Для образца 25 (агат) в первом и центральном слое обнаруживается положительная европиевая аномалия (Eu/Eu * = 3—9.8), тогда как 2-й и 3-й слои показывают обратную картину (Eu/Eu * = 0.5—0.9). Все это может быть связано с колебаниями окислительно-восстановительного потенциала.

Проявление Салтымаковского хребта

(образец 49)

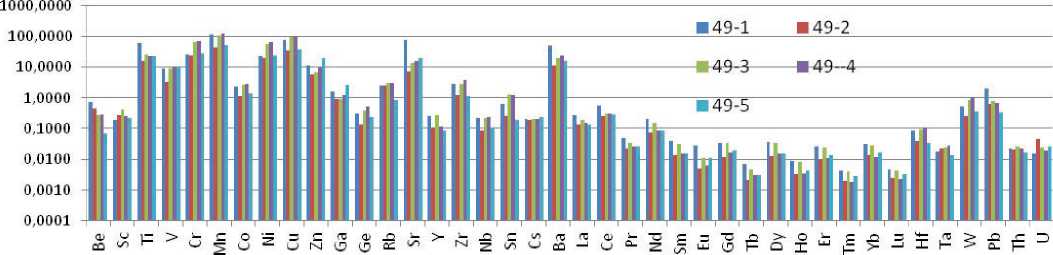

В этом образце отмечено повышенное содержание (10—100 ppm) Ti, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Sr и Ba; в концентрации 1—10 ppm присутствуют Rb, V, Co, Zr, Zn и Ga; концентрации Sc, Be, Y, Nb, Sn, La, Ce, Pr, Nd, Sm, W, Pb, Dy, Ge, Er, Yb, Hf, Cs, Ta, Th, U находятся в диапазоне 0.01—1 ppm; содержания Eu, Tb, Ho, Tm и Lu меньше 0.01 ppm (рис. 5).

Распределение РЗЭ, нормированное на хондрит, для оникса Салтымаковского проявления характеризуется обогащенностью легкими элементами (рис. 6), причём более значимой, чем в случае с проявлением участка «Терсюк».

Все слои характеризуются положительной европиевой аномалией (Eu/Eu * = 1.03—2.6), но в третьем, четвертом и пятом слоях она совсем слабая (на уровне 1), что может отражать влияние окислительной среды на степень проникновения Eu в глубь миндалины.

Проявление у деревни Ключи

( образец 7)

Для данного проявления отмечено повышенное содержание (10—100 ppm) Mn, Ni, Cu, Ti, Ga, Cr, Zn, Ba; 1—10 ppm для Rb, V, Co, Sr, La, Ce; 0.01—1 ppm для Sc, Be, Y, Nb, Sn, Pr, Nd, Sm, W, Pb, Ge, Zr, Cs, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb, Hf, Ta, Th, U и меньше 0.01 для Tm, Lu (рис. 5). Распределение РЗЭ, нормированное на хондрит, характеризуется заметной обогащенностью лег-

Рис. 4. Нормированные на хондрит [6] графики распределения редкоземельных элементов в кварц-халцедоновых проявлениях участка «Терсюк» (Кузбасс)

Fig. 4. Chondrite-normalized [6] graphs of the distribution of REE in the quartz-chalcedony formations of Tersiuk (Kuzbass)

Рис. 5. Диаграммы распределения элементов-примесей (ppm) в кварц-халцедоновых проявлениях Салтымаковского хребта (Кузбасс) и д. Ключи (Кузбасс)

Fig. 5. Diagrams of distribution of impurity elements (ppm) in the quartz-chalcedony formations of the Saltymakovsky ridge (Kuzbass) and v. Kliuchi (Kuzbass)

кими элементами (рис. 6) в отличие от проявления участка «Терсюк».

Центральный слой этого образца содержит повышенное значение Gd. Во всех слоях отмечена отрицательная Eu-аномалия (Eu/Eu * = 0.3—0.8). Данный факт может быть следствием повышенного окислительного потенциала в условиях открытого доступа кислорода. Дело в том, что сквозь поровые пространства свободнее проникает Eu2+ [6], чему способствует восстановительная обстановка (в этом случае можно ожидать положительную аномалию (иногда во всех слоях), что характерно для проявления участка «Терсюк»). В окислительной среде формируется Eu3+, проницаемость которого сквозь поровые пространства затруднена [6], и в этом случае часть Eu оказывается за пределами миндалин либо в первых приконтактовых слоях. Вследствие этого и наблюдается отрицательная аномалия, свойст-

Рис. 6. Нормированные на хондрит [7] графики распределения редкоземельных элементов в кварц-халцедоновых проявлениях у д. Ключи и Салтымаковского хребта (Кузбасс)

Fig. 6. Chondrite-normalized [7] graphs of the distribution of REE in the quartz-chalcedony formations of v. Kliuchi and Salty-makovsky ridge (Kuzbass)

венная образцу 7, либо положительная в приконтактовых слоях с резко падающим значением Eu/Eu * (практически до 1) во всех последующих слоях, что характерно для оникса Салтымаковского хребта (рис. 6, образец 49). Тем не менее видно, что в одном отдельном образце разные слои могут показывать как отрицательную, так и положительную Eu-аномалию, например в образце 25. Такая картина наблюдается и для образцов из Лаутербаха Германии [5]. Отличительной геохимической особенностью кварц-халцедоновых проявлений у д. Ключи и Салтымаковского хребта являются значительно более высокие концентрации Cr, Ni, Cu, V, Co по отношению к агатам участка «Терсюк», которые являются более стерильными. Это может быть связано с разными этапами, различными генерациями кварц-халцедоновых образований. Косвенным подтверждением этого служат находки на участке «Терсюк» ксенолитов более «ранних» агатов в более «поздних».

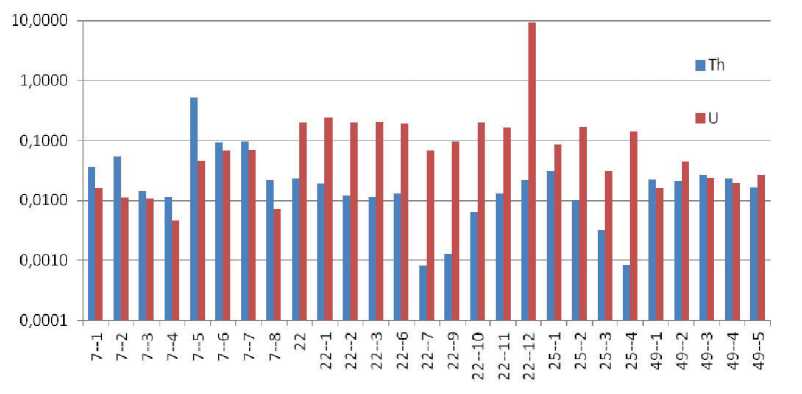

О распределении U и Th

В работах ряда исследователей ранее отмечен факт большего содержания U относительно Th в агатах, что может указывать на транспорт и накопление мобильного U флюидами [5] (рис. 8). Для образцов 22 и 25 (участок «Терсюк») также отмечается высокое содержание мобильного U по сравнению с Th. Торий в отличие от урана относительно легко встраивается в кристаллические решетки минералов. Предполагается, что торий при прохождении флюидов через породы захватывается в структуру минералов, а уран остается в растворе, так как не может войти в кристаллическую структуру минералов. Поэтому его повышенное содержание указывает на наличие в агатах большого числа флюидных включений, в которых находится U, или в форме уранила был высажен из флюидов на поверхность кристаллитов халцедона [5].

Для образца 7 (оникс из россыпного проявления у д. Ключи) характерна противоположная картина: содержание Th преобладает над содержанием U (рис. 7). Возможно, что подобное исключение вполне закономерно для россыпного проявления, формирование которого проходило при разрушении вмещающих пород в условиях свободного доступа кислорода, что способствовало консервации Th и выносу мобильного U. Но обращает на себя внимание тот факт, что для образца 49 из

Рис. 7. Распределение U и Th (ppm) в кварц-халцедоновых проявлениях Кузбасса (номера участков соответствуют указанным в тексте)

Fig. 7. Distribution of U and Th (ppm) in the quartz-chalcedony formations of Kuzbass (the numbers of the plots correspond to those indicated in the text)

Салтымаковского коренного проявления по концентрациям U и Th наблюдается сходная картина, хотя у образца 7 в силу указанных выше причин более четкое преобладание содержания Th над содержанием U (рис. 7).

Заключение

Вопросов, связанных с генезисом этих удивительных образований, остается еще много, но тем не менее можно сделать следующие выводы.

В исследуемой агатоносной провинции Кузбасса выделяются проявления, образцы которых заметно отличаются по типу зональности. Но отличительной чертой практически всех кузбасских образцов является большое содержание ониксов.

Характерной геохимической особенностью кварц-халцедоновых проявлений у д. Ключи и Салтымаковского хребта являются значительно более высокие концентрации Cr, Ni, Cu, V, Co относительно агатов участка «Терсюк».

В общей массе легкие РЗЭ численно превалируют над тяжелыми; особенно это характерно для ониксов Салтымаковского хребта и для рассыпного проявления у д. Ключи.

В целом можно сделать вывод о преобладании в миндалинах участка «Терсюк» восстановительной среды, а в миндалинах проявлений Салтымаковского хребта и у д. Ключи — окислительной. Присутствие в одном образце как европиевого максимума, так и минимума с послойным чередованием сред говорит о возможности смены окислительно-восстановительной среды и стадийности процесса.

В ряде образцов наблюдается высокое содержание U относительно Th, что особенно характерно для проявления участка «Терсюк». Вероятно, U накапливается во флюидных включениях, осаждается в форме уранила на кристаллитах халцедона. Для ониксов Салтымаковского проявления и у д. Ключи соотношение U/Th значительно уменьшается. Причем содержание Th часто преобладает.

Таким образом, по данным элементного анализа методом ICP-MS, среди кварц-халцедоновых образований Кузбасского магматического ареала можно выделить два типа:

-

— терсюкский, который характеризуется преобладанием восстановительной обстановки;

-

— салтымаковский и россыпное проявление у д. Ключи.

Наличие двух типов, отличающихся по геохимическим особенностям, может быть связано с разными этапами, различными генерациями кварц-халцедоновых образований, с различной насыщенностью флюидов, формирующих микропримесный состав агатов.

Вероятно, формирование агатов происходило стадийно и/или пульсационно. Материалом могли служить флюиды, высвобождавшиеся после выхода базальтовой лавы на поверхность. Образование агатовых миндалин могло быть растянуто во времени, и, возможно, имели место даже длительные перерывы. Также в этом процессе нельзя пренебрегать участием метеорных вод. И все же предположение о таком способе ага-тообразования не дает ответа на вопрос: через что и каким образом флюид попадал в агатовую камеру, если первые слои могли быть уже твердыми.

Исследования были проведены с использованием оборудования центра коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» Национального исследовательского Томского государственного университета.

Автор выражает благодарность Валентину Михайловичу Яковлеву за подготовку тонких спилов образцов, Нине Николаевне Борозновской и Платону Алексеевичу Тишину за участие в обсуждении полученных результатов, рецензентам за конструктивные замечания, позволившие улучшить качество рукописи.

Список литературы Геохимическая характеристика кварц-халцедоновых образований Кузбасского магматического ареала

- Барсанов Г. П., Яковлева М. С. Минералогия поделочных и полудрагоценных разновидностей тонкозернистого кремнезема. М.: Наука, 1984.

- Токарева Е. В., Коноваленко С. И., Борозновская Н. Н., Небера Т. С. Текстурно-морфологические особенности кварц-халцедоновых образований в пределах проявлений Южно-Кузбасского магматического ареала (Южная Сибирь) // Успехи современного естествознания. 2017. С. 113-117.

- Юрьев А. И. Отчет по результатам поисково-оценочных работ в междуречье рр. Нижняя и Средняя Терсь с целью оценки миндалекаменных базальтов на поделочные и коллекционные агаты. Новокузнецк, 1992.

- Götze, J., Möckel, R., Kempe, U., I. Kapitonov, T. Vennemann. Characteristic and origin of agates in sedimentary rocks from Dryhead area, Montana, USA. 2009. Mineralogical Magazine. P. 673-690.

- Götze, J., M. Tichomirowa, H. Fuchs, J. Pilot, and Z. D. Sharp. Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study. 2001. Chemical Geology 175: Р. 523-541.

- Möller P. Rare earth element and yttrium fractionation caused by fluid migration // J. Czech Geol. oc. 1997. Vol. 42. P. 43.

- Sun S. S., Mc Donough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // Magmatism in the ocean basins. Geol. Soc. Spec. / Publ. A. D. Saunders, M. J. Norry (eds.). 1989. № 42. P. 313-345.