Геохимическая зональность вторичных ореолов рассеяния флангов Нежданинского золоторудного месторождения, Якутия

Автор: Панасенко Ю.М., Чужинов Д.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (362), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено распределение основных химических элементов рудной ассоциации, выделенных по результатам корреляционного и факторного анализа, и их взаимное расположение на крупном Нежданинском золоторудном месторождении. Построены карты факторных нагрузок для групп этих элементов: As-Cd-Au; Ag-Pb-Sb; Ni-Co-Cu-Be-Zn; Ba-Ce. Проанализированы коэффициенты зональности верхнерудных и нижнерудных элементов, а также поведение Cd и Zn в пределах рудного поля Нежданинского месторождения. Сделаны предположения о возможном источнике аномалий кадмия в пределах золоторудных зон - разделении Zn и Cd под воздействием гипергенных процессов или привносе последнего в зону рудоотложения гидротермальными растворами наряду со свинцом и золотом.

Нежданинское месторождение, геохимическая зональность, золото, кадмий

Короткий адрес: https://sciup.org/149147807

IDR: 149147807 | УДК: 553.41 | DOI: 10.19110/geov.2025.2.2

Текст научной статьи Геохимическая зональность вторичных ореолов рассеяния флангов Нежданинского золоторудного месторождения, Якутия

Нежданинское месторождение является четвертым по величине месторождением золота в России; оно расположено в Томпонском районе на северо-востоке Республики Саха (Якутия), примерно в 480 километрах к востоку от Якутска. История его освоения началась в 1951 г. и продолжается по настоящее время, пройдя путь от подземной отработки до открытой добычи (Бортников и др., 1998; Гамянин и др., 2001). В настоящее время месторождение принадлежит компании «Полиметалл», оценка рудных запасов (JORC) Нежданинского месторождения по состоянию на 1 января 2023 г. составляет 40.6 млн т руды, 4 596 тыс. унций (142.9 т) золота, 26 млн унций (808.7 т) серебра (Нежданинское, 2025).

В соответствии с общей стратиграфической схемой Нежданинского рудного поля геологический разрез представлен (снизу вверх) отложениями халыин-ской, бонсалчанской свит нижней перми, нижнепермскими и верхнепермскими отложениями ырчахской и менкеченской свит (рис. 1). Оруденение Нежданинского месторождения в основном локализуется на пе- ресечении рудоконтролирующих тектонических зон с отложениями бонсалчанской свиты.

В рудном поле выявлены различные типы минерализации: золоторедкометалльная, золотокварцевая и сереброполиметаллическая (Гамянин и др., 2001; Гамянин, 2001).

Золотокварцевый и сереброполиметаллический типы в основном слагают более 50 рудных тел, развитых на месторождении. По морфологическим признакам рудные тела делятся на три типа:

-

1) минерализованные зоны трещиноватости, состоящие из кварц-сульфидных прожилков, сульфидной вкрапленности в метасоматически измененных породах и кварц-сульфидных жил;

-

2) согласные жилы и дискордантные плитообразные и линзовидные жилы;

-

3) вытянутые штокверкообразные прожилковые зоны.

Образование рудных тел происходило в 2 этапа — золоторудный и сереброполиметаллический — и шло в таком порядке: шеелит-пирит-арсенопирит-анке-рит-кварцевая, золото-халькопирит-галенит-сфале-

P2mn2

Р2тП|

Р1-2УГ

Pibn2

1 Pibri! 8

2 ----------- 9

3 » 10

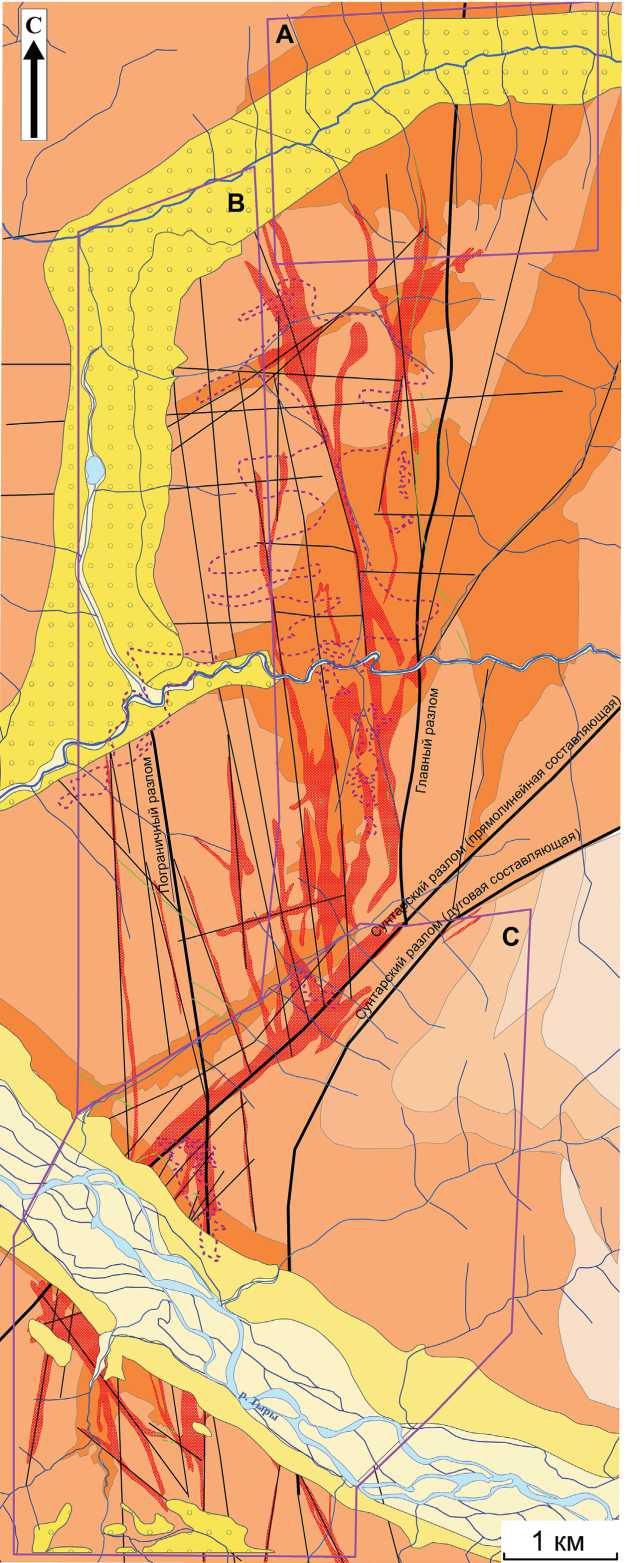

Рис. 1. Геологическая карта Нежданинского рудного поля (по Козлову, 2018) с уточненными границами верхнепермских и ледниковых отложений, а также участки выполненного площадного геохимического опробования:

1—3 — четвертичная система: 1 — аллювиальные отложения, 2 — аллювиальные и ледниковые отложения террасы, 3 — ледниковые отложения; 4—8 — породы верхоянского комплекса: 4 — менкечен-ская свита, средняя подсвита (прослаивание алевролитов и песчаников), 5 — менкеченская свита, нижняя подсвита (песчаники, подчинённые алевролиты), 6 — ырчахская свита (переслаивания алев-ропесчаников, алевролитов и песчаников), 7, 8 — бонсолчанская свита (песчано-глинистые образования, преобладающие алевролиты и аргиллиты): 7 — верхняя подсвита, 8 — нижняя подсвита; 9 — основные тектонические нарушения; 10 — минерализованные зоны с золотосульфидно-кварце-вым оруденением (генерализованные); 11 — дайки; 12 — участки современной открытой разработки месторождения (по данным с космоснимков), 13 — участки литохимической съемки 2020 г. (A — северный, B — западный, C — южный)

Fig. 1. Geological map of the Nezhdaninskoye ore field (based on Kozlov, 2018) with specified boundaries of the Upper Permian and glacial deposits, and sites of the completed area geochemical sampling: 1—3 — Quaternary system: 1 — alluvial deposits, 2 — alluvial and glacial deposits of the terrace, 3 — glacial deposits; 4—8 — rocks of the Verkhoyansk complex: 4 — Menkechen formation, middle subformation (interbedded siltstones and sandstones), 5 — Menkechen formation, lower subformation (sandstones, subordinate role of siltstones), 6 — Yyrchakh formation (interbedded silty sandstones, siltstones and sandstones), 7, 8 — Bonsolchanskaya suite (sandy-clayey formations: prevailing siltstones and mudstones): 7 — upper subformation, 8 — lower subformation; 9 — main tectonic faults; 10 — mineralized zones with gold-sulfide-quartz mineralization; 11 — dikes; 12 — areas of modern open-pit mining (according to satellite images), 13 — areas of lithochemical survey in 2020 (A — northern, B — western, C — southern)

ритовая, золото-сульфосольно-доломитовая, халько-стибит-антимонитовая (золоторудный этап) и шеелит-пирит-арсенопирит-кварцевая, золотополиметалли-чески-сульфосольно-карбонатная, гидрослюдисто-дик-китовая (сереброполиметаллический этап) ассоциации (Бортников и др., 2007).

В 2019—2020 гг. в пределах Нежданинского рудного поля были проведены геолого-геохимические площадные поисковые работы по сети 200 х 40 и 100 х 20 м, результаты анализов которых были использованы в этой работе. Целью данного исследования было выявление геохимических особенностей вторичных ореолов рассеяния в пределах Нежданинского рудного поля и их связи с золоторудной минерализацией для дальнейшего использования в поисковых и разведочных работах в пределах рудного поля и на аналогичных объектах.

Методика

Для изучения геохимического поля Нежданинского рудного поля использовались данные литохимического опробования по вторичным ореолам 4 781 пробы, отобранных в 2020 г. по сети 200 х 40 м и 100 х 20 м. Работы проводились на флангах месторождения, в пределах участков, оконтуренных на рис. 1. Все пробы анализировались в ГП «Республиканский аналитический центр» атомно-эмиссионным методом с ионизацией в индуктивно связанной аргоновой плазме (ICP-AES) (ПНДФ 16.1:2.3:3.11-98) на 33 элемента и атомно-аб- сорбционным методом с электротермической атомизацией на золото (ААС-ЭТА) (НСАМ № 429-Х).

Метод ICP-AES (ПНДФ 16.1:2.3:3.11-98) на 33 элемента предполагает перевод элементов из твердых объектов в раствор анализируемой пробы смесью сильных кислот (азотная, соляная, плавиковая, хлорная) и окислителей. Измерения производились на эмиссионном спектрометре SPECTRO ARCOS (Германия). Масса анализируемой навески 0.25 г.

Анализ ААС-ЭТА на золото (НСАМ № 429-Х) основан на измерении величины атомного поглощения резонансного излучения нейтральными атомами золота, образующимися в графитовой печи после предварительной пробоподготовки анализируемой пробы. В ходе анализа золото отделяли от мешающих элементов экстракцией растворов органических сульфидов в толуоле. В процессе обжига частично удалялись сера сульфидов и органическое вещество, что способствовало более полному переходу золота в раствор при дальнейшем вскрытии навески кислотами: плавиковой, азотной и смесью соляной и азотной кислот (царская водка). Измерения производили на атомно-абсорбционном спектрометре «МГА-1000». Анализируемая масса навески 10 г. Диапазон определения содержания золота 0.002—1.0 г/т.

Результаты анализов обрабатывались в программах Excel, Statistica и ArcGis. Определение фоновых и минимально аномальных содержаний элементов проводилось по пробам восточной части южного участка работ, где практически отсутствуют геохимические аномалии (таблица 1).

Таблица 1. Расчет фоновых содержаний элементов

Table 1. Calculation of background contents of elements

|

Element Элемент |

Unit of measurement Ед. измерения |

Number of samples Кол-во проб |

С фон |

С . min |

max |

£ |

C min-anomal |

|

3s |

|||||||

|

Au |

г/т |

608 |

<0.002 |

<0.002 |

0.016 |

3.16 |

0.005 |

|

Ag |

г/т |

626 |

<1 |

<1 |

1.44 |

1.04 |

0.54 |

|

Al |

% |

626 |

7 |

2 |

11 |

1.22 |

5 |

|

As |

г/т |

542 |

25.8 |

2.5 |

74.4 |

1.75 |

67.7 |

|

Ba |

% |

626 |

0.07 |

0.02 |

0.16 |

1.34 |

0.12 |

|

Be |

г/т |

626 |

2.2 |

0.6 |

4.3 |

1.40 |

3.9 |

|

Ca |

% |

626 |

0.27 |

0.05 |

14.88 |

2.35 |

1.18 |

|

Cd |

г/т |

504 |

<0.5 |

<0.5 |

0.5 |

1.09 |

0.29 |

|

Ce |

г/т |

626 |

74 |

22 |

160 |

1.31 |

118 |

|

Co |

г/т |

626 |

15 |

3 |

79 |

1.59 |

34 |

|

Cr |

г/т |

626 |

44 |

17 |

87 |

1.31 |

69 |

|

Cu |

г/т |

626 |

16 |

5 |

62 |

1.46 |

30 |

|

Fe |

% |

626 |

3.2 |

0.8 |

7.4 |

1.37 |

5.6 |

|

K |

% |

626 |

2.1 |

0.4 |

3.6 |

1.34 |

3.5 |

|

La |

г/т |

626 |

37 |

10 |

84 |

1.33 |

61 |

|

Li |

г/т |

626 |

28 |

7 |

330 |

1.53 |

58 |

|

Mg |

% |

626 |

0.43 |

0.11 |

2.02 |

1.42 |

0.78 |

|

Mn |

% |

626 |

0.07 |

0.01 |

0.68 |

2.29 |

0.27 |

|

Mo |

г/т |

626 |

1.1 |

1.0 |

4.9 |

1.28 |

1.6 |

|

Na |

г/т |

626 |

1.58 |

0.23 |

3.94 |

1.42 |

2.89 |

|

Ni |

г/т |

626 |

23 |

4 |

149 |

1.82 |

65 |

|

P |

% |

626 |

0.06 |

0.02 |

0.16 |

1.47 |

0.11 |

|

Pb |

г/т |

603 |

22 |

6 |

44 |

1.42 |

40 |

|

S |

% |

496 |

0.04 |

0.01 |

0.07 |

1.38 |

0.06 |

|

Sb |

г/т |

626 |

<5 |

<5 |

13.3 |

1.16 |

3.3 |

|

Sc |

г/т |

626 |

10 |

5 |

19 |

1.24 |

15 |

|

Sn |

г/т |

626 |

2.7 |

1.0 |

19.8 |

1.35 |

4.5 |

|

Sr |

% |

603 |

0.015 |

0.006 |

0.039 |

1.37 |

0.025 |

|

Ti |

% |

626 |

0.36 |

0.10 |

0.63 |

1.26 |

0.53 |

|

V |

г/т |

626 |

86 |

23 |

245 |

1.30 |

136 |

|

W |

г/т |

625 |

<5 |

<5 |

8.4 |

1.07 |

2.8 |

|

Y |

г/т |

626 |

16 |

4 |

33 |

1.33 |

27 |

|

Zn |

г/т |

626 |

81 |

18 |

189 |

1.51 |

167 |

Для корректного проведения статистического анализа содержания в пробах были стандартизированы. В первую очередь для определения однородных групп был выполнен кластерный анализ литохимических проб, в ходе которого было выделено 3 кластера. Первый кластер характеризуется пониженными содержаниями большинства элементов, относительно высокими P, S, Ca. При этом наблюдаются минимальные содержания Al, K, Ba, Be, Sc, Ti, V. В основном пробы из этой группы расположены на северных склонах, в зоне развития многолетнемерзлых пород. Повышенное содержание в пробах элементов органической специализа-

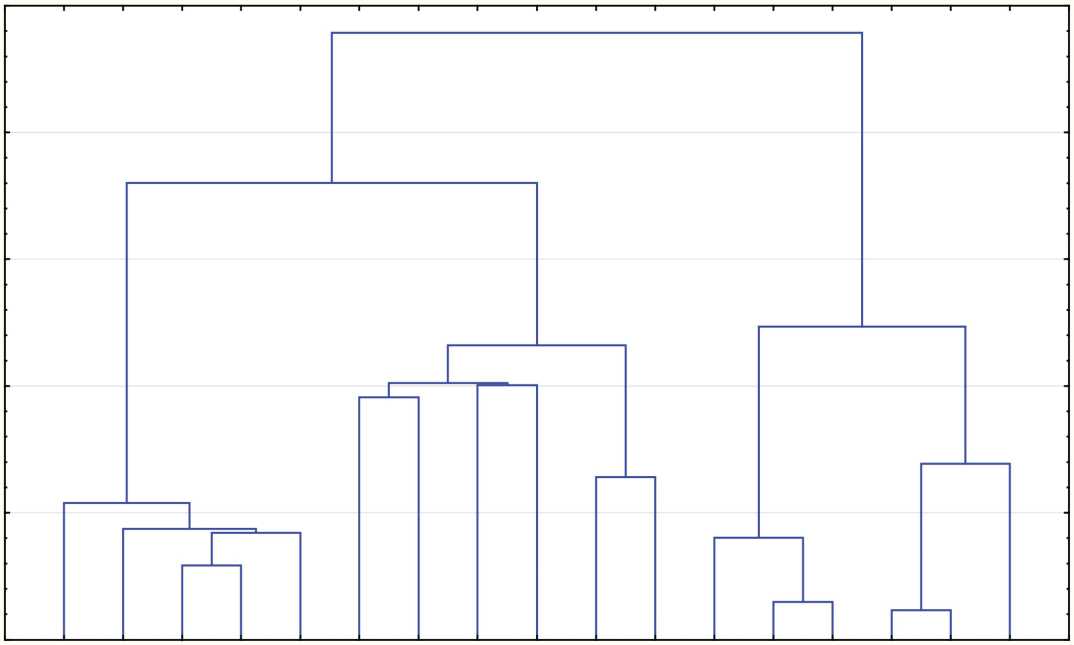

ции (при пониженном содержании типоморфных породных элементов) было интерпретировано как непредставительное (без достаточного количества каменного материала) и исключено из анализа. По оставшимся данным была проведена иерархическая классификация и построена дендрограмма связей рудогенных элементов в программе Statistica (рис. 2, a), создана матрица корреляций (рис. 2, b) и проведен факторный анализ. Дендрограмма была построена по 17 элементам, в качестве правила объединения использовался метод Варда, а для метрики расстояния — расстояние Пирсона.

a

2,5

ф

0,0

Tree Diagram for 17 Variables Ward's method 1-Pearson r

2,0

1,5

1,0

0,5

Q

Ф CD ro

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

E Q.

E

CL

N

о о

Z

О

Ф CO

о

TO

о

in

ф о

ro co

СО

О

ел

b

Au

Ag

As

Ba

Be

Bi

Ca

Cd

Ce

Co

Cu

Mo

Ni

Pb

S

Sb

Sn Zn

Au Ag As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cu Mo

Ni Pb

S Sb Sn Zn

0,21

0,44

0,04

0,17

0,07

-0,01

0,04

-0,01 0,00

0,01 -0,01

0,46 0,14

-0,01 0,15

0,47

-0,01 -0,01 -0,02

1 0,09

1 0,01 -0,01

0,04

0,88

0,13 0,17

0,05 0,18

-0,04

-0,03

0,20 -0,02 0,02 0,32 0,20 0,43 0,06

0,20

|

-0,02 |

-0,04 |

0,36 |

0,06 |

0,00 |

-0,04 |

|

0,00 |

0,00 |

0,15 |

0,55 |

-0,01 |

0,22 |

|

0,41 |

0,21 |

0,10 |

0,55 |

-0,01 |

0,21 |

|

0,01 |

0,01 |

0,06 |

0,17 |

-0,01 |

0,04 |

|

0,00 |

0,08 |

0,09 |

0,67 |

0,00 |

0,28 |

|

0,58 |

0,28 |

0,02 |

0,07 |

0,00 |

0,02 |

|

0,04 |

0,21 |

0,05 |

0,18 |

-0,01 |

0,17 |

|

0,69 |

0,49 |

0,03 |

0,11 |

-0,01 |

0,01 |

|

0,06 |

0,18 |

-0,02 |

0,08 |

-0,02 |

-0,01 |

|

0,19 |

0,35 |

0,17 |

0,49 |

-0,01 |

0,21 |

-0,05

|

0,06 |

-0,01 |

1 |

||

|

0,31 |

-0,04 |

0,51 |

1 |

|

|

0,02 |

0,04 |

0,22 |

0,24 |

1 |

|

0,13 |

-0,08 |

0,71 |

0,70 |

0,24 |

|

0,45 |

-0,03 |

0,07 |

0,52 |

0,04 |

|

0,22 |

-0,13 |

0,14 |

0,21 |

0,08 |

|

0,54 |

-0,02 |

-0,01 |

0,43 |

0,04 |

|

0,18 |

0,00 |

0,07 |

0,20 |

0,02 |

|

0,60 |

-0,02 |

0,42 |

0,63 |

0,15 |

0,07

0,17

0,06

0,08

0,09

0,64

0,16

0,54 0,50

0,19

0,03

0,16

0,11

0,33

1 0,18

Рис. 2. Рудогенные элементы литохимического опробования: а — дендрограмма, b —матрица корреляции

Fig. 2. Ore-forming elements of lithochemical sampling: a — dendrogram, b — correlation matrix

При проведении факторного анализа гипотеза о количестве значимых факторов базировалась на результатах иерархической классификации и графике «каменной осыпи». Метод вращения, использованный при анализе, — varimax raw.

Для выявления вертикальной зональности, отраженной во вторичных ореолах рассеяния, было изучено отношение логарифмов содержаний верхнерудных элементов (Ag, Sb, Pb) к нижнерудным (Ni, Co, Cu) и построена карта распределения Log(Ag x Sb x Pb/Co x Ni x Cu).

Результаты

По результатам иерархической классификации были выделены 4 основные ассоциации химических элементов: 1) Au-As-Cd; 2) Sb-Pb-Ag; 3) Zn-Co-Ni-Cu-Be; 4) Mo-W-Ca-Ce-Ba-Bi. Наиболее интересными элементами во вторичных ореолах рассеяния оказались As и Cd (помимо золота). Коэффициенты корреляции с золотом этих элементов составляют 0.44 и 0.46 соответственно. Также отмечена сильная корреляция кадмия и мышьяка (0.88). Корреляция Sb (0.43) с золотом может быть объяснена золотополиметаллически-сульфосольно-карбонатной ассоциацией сереброполиметаллического этапа рудообразо-вания в пределах рудного поля.

Факторный анализ рудных элементов по методу главных компонент в программе Statistica подтвердил, что наиболее контрастно выделяются 4 геохимические ассоциации:

-

• Ni 0.91 Co 0.81 Be 0.75 Cu 0.74 Zn 0.6 ;

-

• As 0.9 Cd 0.89 Au 0.61 ;

-

• Ag 0.95 Pb 0.91 Sb 0.68 ;

-

• Ba 0.82 Ce 0.78.

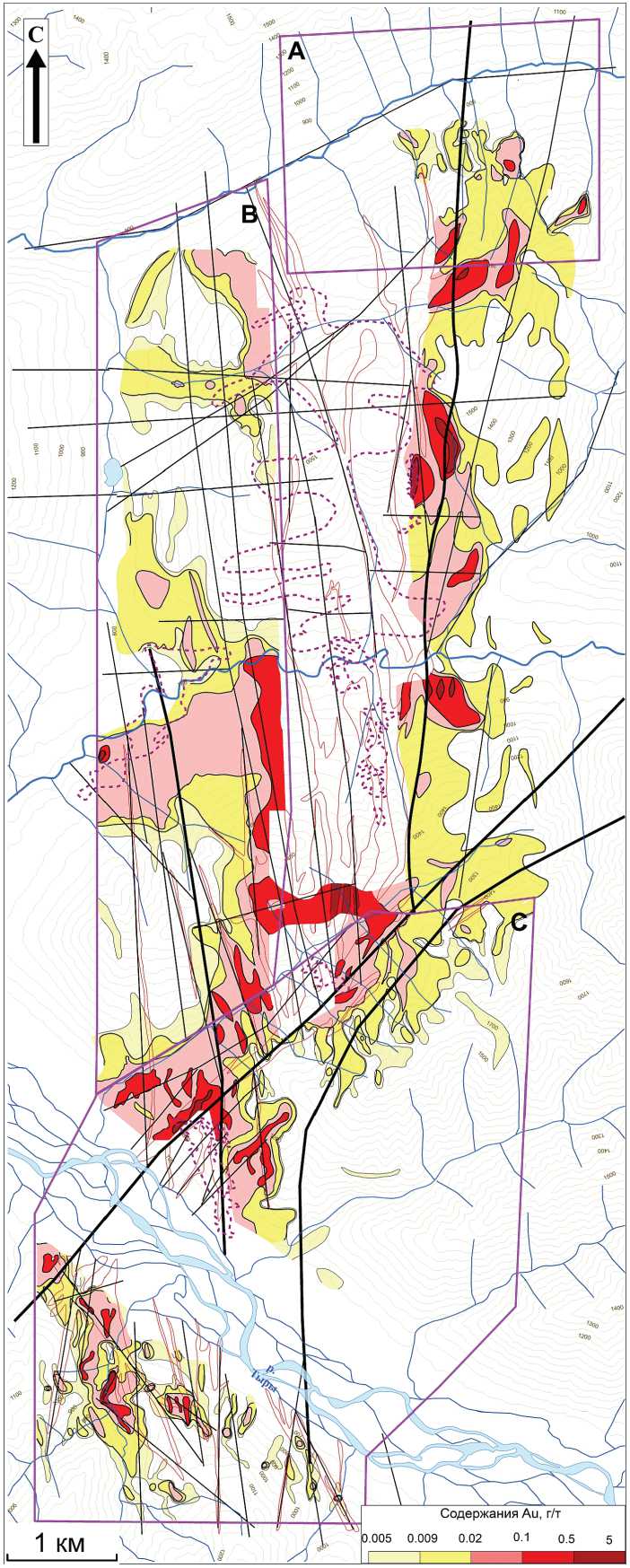

Для визуализации распределения вторичных ореолов рассеяния элементов в пределах Нежданинского рудного поля в качестве примера представлена моноэлементная карта для Au (рис. 3). По указанным выше геохимическим ассоциациям были построены карты факторных нагрузок в программном модуле ArcGis Geostatistical Analyst, а также карты коэффициентов зональности AgSbPb/CoNiCu и Cd/Zn. Использованный метод интерполяции данных — обратновзвешенные расстояния.

Рис. 3. Карта вторичных ореолов рассеяния Au.

Здесь и далее условные обозначения см. на рис. 1

Fig. 3. Map of Au secondary dispersion halos.

Here and below see symbols in Fig. 1

Аномалии Au

Аномалии Au выделены по изолиниям содержаний 0.005—0.009—0.02—0.1—0.5 г/т при фоновом значении < 0.002 г/т. Через всю площадь Нежданинского рудного поля с севера на юг практически непрерывно протягивается аномалия Au по изолинии 0.005 г/т. Выделенная в ее пределах аномалия Au по изолинии 0.02 г/т незначительно уступает первой по площади и прерывается только за счет неопробованной части, где ведутся добычные работы. В вышеуказанных аномалиях находятся локальные участки с содержанием 0.1 г/т, как правило, вытянутой с севера на юг формы. Аномалии по изолинии 0.5 г/т представлены в виде редких мелких зон субмеридионального простирания. Содержание Au от 1 до 4.35 г/т встречается в единичных пробах.

В целом для аномалий Au характерно субмеридиональное простирание, отвечающее генеральной ориентировке структур Нежданинского рудного поля. Изменение направлений простирания аномалий вдоль бортов рек Тыры и Мал. Кидерики приурочено к террасам этих рек и, возможно, отражает «зараженность» аллювия продуктами разрушения рудных тел. На севере Нежданинского рудного поля, в долине р. Курум, с ледниковыми отложениями интенсивность аномалий Au снижается. На юге Нежданинского рудного поля, после долины р. Тыры, площадь аномалии Au резко уменьшается до полного выклинивания в долине р. Гельды.

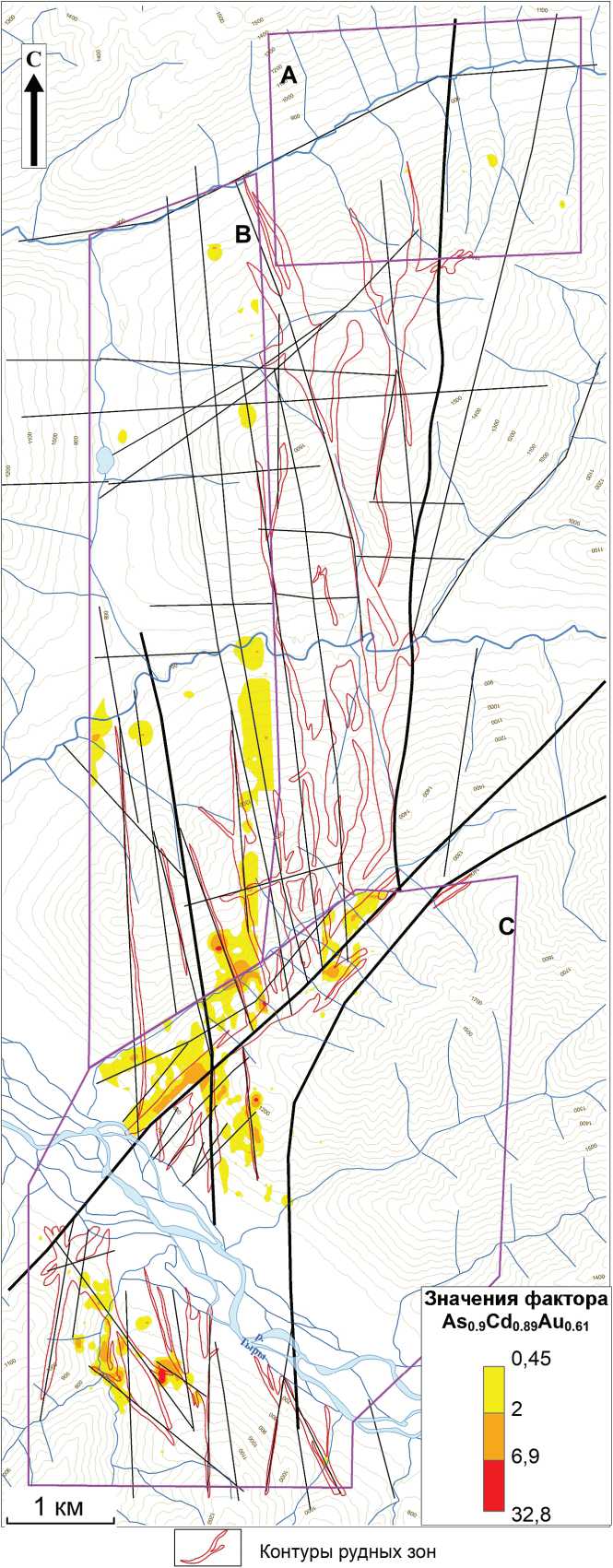

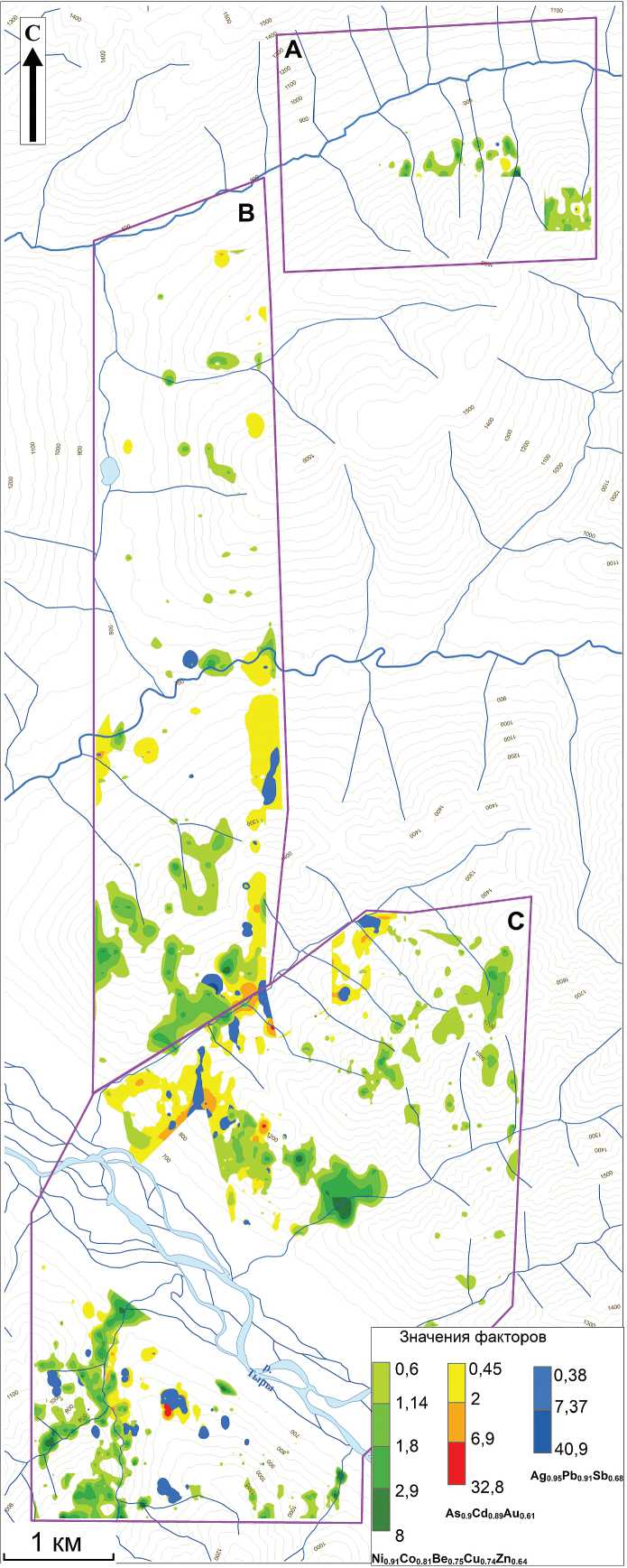

Ассоциация As0.9Cd0.89Au0.61

Ассоциация As-Cd-Au (рис. 4) является основной рудной геохимической ассоциацией, выделенной по результатам факторного анализа. Занимая значительно меньшие площади по сравнению с аномалиями золота, область влияния факторной нагрузки данной ассоциации соответствует наиболее контрастным аномалиям Au. Максимальная проявленность фактора представлена на южном участке и приурочена к пересечению Сунтарского и Пограничного разломов, а также к устью долины р. Гельды, правому притоку р. Тыры. По мере продвижения на север интенсивность проявленности ассоциации снижается до практически полного исчезновения на северном участке.

Рис. 4. Карта распространения фактора As 0.9 Cd 0.89 Au 0.61

Fig. 4. Map of As0.9Cd0.89Au0.61 factor distribution

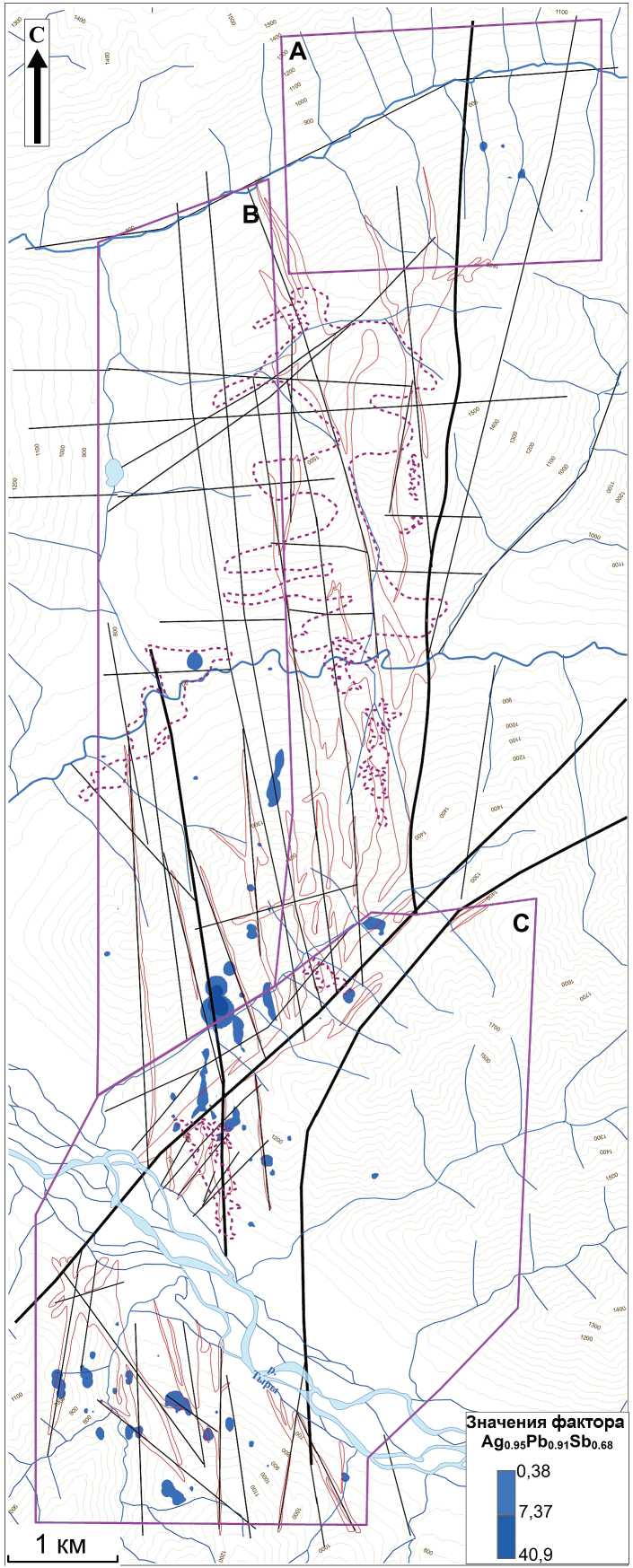

Ассоциация Ag0.95Pb0.91Sb0.68

Ассоциация Ag—Pb—Sb отражает сереброполиметаллический этап рудоотложения (рис. 5). Наибольшая проявленность фактора сосредоточена на южном участке, на пересечении Сунтарского и Пограничного разломов, а также на правом борту р. Тыры. Как и в случае с золотой ассоциацией, к северу проявленность данного фактора практически полностью исчезает.

Ассоциация Ni0.91Co0.81Be0.75Cu0.74Zn0.64

Ассоциация Ni—Co—Cu—Be—Zn наиболее ярко проявлена в южной части рудного поля. Контрастные аномалии фактора, как правило, приурочены к врезам водотоков и находятся на периферии рудных (золотоносных и сереброполиметаллических) ассоциаций. Стоит отметить, что восточнее дуговой составляющей Сунтарского разлома факторные нагрузки рассредоточиваются по достаточно большой площади на мелкие аномалии по нижней градации. Как и во всех выше описанных факторах, к северу проявленность фактора уменьшается.

Ассоциация Ba0.82Ce0.78

Ассоциация Ba—Ce локализуется на южном участке, восточнее дуговой составляющей Сунтарского разлома. На остальных участках данный фактор не проявлен.

Соотношение Cd/Zn

Высокая корреляция золота и кадмия (при слабой связи последнего с цинком) заставила обратить внимание на взаимоотношение этих, как правило, парных элементов. Кадмий обнаружен в 46 % от всех проб, локализация которых связана с аномалиями золота. При этом непосредственно в пределах рудных зон и контрастных аномалий золота наблюдаются максимумы Cd при снижении Zn до фоновых значений. При удалении от эпицентров аномалий золота роль цинка возрастает, и его преобладание вытесняет кадмий ниже предела обнаружения. Наиболее масштабные аномалии отношения кадмия к цинку расположены на западном участке и примыкают к наиболее продуктивной части месторождения (вырезанная центральная часть).

Рис. 5. Карта распространения фактора Ag 0.95 Pb 0.91 Sb 0.68

Fig. 5. Map of Ag0.95Pb0.91Sb0.68 factor distribution

На южном участке повышенные содержания кадмия выявлены на пересечении меридиональных разломов с Сунтарским. На правом берегу р. Тыры выделена группа мелких аномалий с широкими ореолами по градации 0.008—0.012. При этом в целом данная территория имеет полиметаллическую специализацию. Максимальное значение отношений Cd/Zn — 0.114.

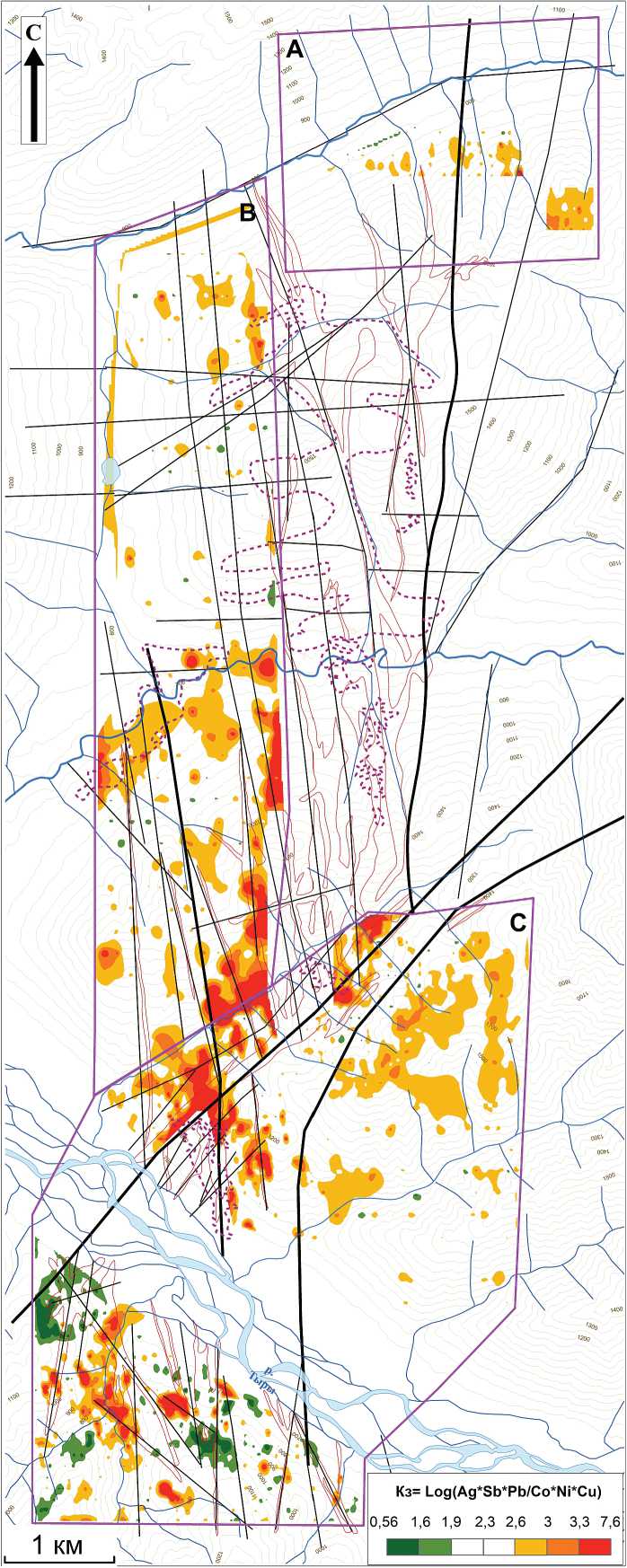

Отношение AgSbPb/CoNiCu

Мультипликативный показатель AgSbPb/ CoNiCu (рис. 6) отражает распределение в пределах рудного поля верхнерудных (числитель) и подрудных (знаменатель) элементов и использовался для определения эрозионного среза на месторождении (Гамянин и др., 2001). В геохимическом поле на территории севернее р. Тыры преобладает верхнерудная ассоциация, при этом максимальные значения приурочены к зонам пересечения разломов. Южнее р. Тыры преобладает нижнерудная ассоциация элементов, но во врезе р. Гельды резко возрастают содержания полиметаллического профиля. Стоит отметить, что южный и северный участки относительно р. Тыры отличаются гипсометрически, и возможно, южная часть более эродирована, что позволяет оценить размах оруденения. Однако нельзя исключать возможность того, что южный блок приподнят или имеет отличный от северной части рудный профиль.

Обсуждение

Наложение выделенных факторов (рис. 7) отражает геохимическую зональность рудных зон флангов месторождения. Так, общей закономерностью является пересечение и близкое расположение As-Cd-Au- и Ag-Pb-Sb-ассоциаций. На периферии распространения данных групп располагается Ni-Co-ассоциация. Данная зональность, по всей видимости, отражает многофазную историю рудообразова-ния, а также миграцию элементов в ходе гидротермальной проработки.

Рис. 6. Карта распределения коэффициента зональности AgSbPb/CoNiCu

-

Fig. 6. Map of AgSbPb/CoNiCu zonality coefficient distribution

Рис. 7. Карта распределения факторных нагрузок на Нежданинском рудном поле

-

Fig. 7. Map of distribution of factor loads on the Nezhdaninskoye ore field

Отдельно необходимо отметить территорию распространения ассоциации Ba-Ce, расположенную к востоку от Сунтарского разлома, западная граница которого проходит по водораздельной части руч. Кварцевый и Сентябрь. По сравнению с другими участками этот характеризуется практически полным отсутствием рудопроявлений и минерализованных зон и явно отличается по геохимической специализации, что выделяет его в отдельный геологический блок.

Интересно поведение кадмия в рудном поле месторождения, ранее его распространение не рассматривалось при проведении литохимических работ. Его связь с золотом наравне с мышьяком могла бы стать способом достаточно достоверного выделения по элементному анализу рудных и минерализованных зон.

По данным исследователей минералогии Нежданинского месторождения (Гамянин и др., 2001), вторым по распространенности рудным минералом является сфалерит, минерал-носитель кадмия. Известно, что в кислой среде при окислительных условиях сульфид Cd значительно более устойчив по сравнению с ZnS, что может объяснить разделение Zn и Cd (Иванов, 1997). Однако проявленных зон окисления на участках опробования не наблюдалось.

Также известно, что Нежданинское месторождение — полихронное и полигенное. Этот факт подтверждает исследование изотопии свинца и Rb/Sr-анализов руд месторождения (Чернышев и др., 2012, Чернышев и др., 2018). По ним предполагается вовлечение в процесс рудообразования вмещающих пород, например мобилизация свинца из раннепермских терригенных пород. В модели образования месторождения (Гамянин и др., 2001) рассматривается также мобилизация золота в терригенных породах на этапе раннеаккреционного развития региона и в дальнейшем перераспределения при воздействии магматических флюидов, образованных в результате охотской субдукции. Возможно, и кадмий был наследован золотовмещающими сульфидами (арсенопиритом, пиритом) в результате мобилизации его из вмещающих пород под воздействием гидротермальных растворов, что объясняет его связь с золотой минерализацией.

Выводы

Анализ вторичных ореолов рассеяния, по данным литохимического опробования флангов Нежданинского рудного поля, выявил зоны золотосульфидной (ассоциация As-Cd-Au) и сереброполиметаллической (ассоциация Ag-Pb-Sb) минерализации. Ареалы этих зон пересекаются, что говорит о вероятном наложении нескольких гидротермальных процессов. На периферии наблюдаются участки выноса петрогенных элементов (Ni-Co-Be-Cu-Zn) или же данная ассоциация может отражать латеральную зональность. Своеобразным геохимическим полем выделяется блок восточнее Сунтарского разлома, для которого характерны высокие содержания Ва и Ce.

Была определена высокая корреляционная связь кадмия с золотом и мышьяком при слабой зависимости Cd от цинка, минералы которого, как правило, являются носителем данного элемента. При геохимических реконструкциях было сделано предположение о выносе цинка при гипергенной проработке золоторудных зон и аккумуляции кадмия вследствие его меньшей подвижности. Другой вариант интерпретации его повышенного содержания в зоне распространения золота — это привнос кадмия в зону рудоотложения маг-матогенными гидротермальными растворами (в которых повышено отношение Cd/Zn), наряду с золотом и свинцом.

Список литературы Геохимическая зональность вторичных ореолов рассеяния флангов Нежданинского золоторудного месторождения, Якутия

- Бортников Н. С., Гамянин Г. Н., Алпатов В. А., Наумов В. Б., Носик Л. П., Миронова О. Ф. Минералого-геохимические особенности и условия образования Нежданинского месторождения золота (Саха-Якутия, Россия) // Геология рудных месторождений. 1998. Т. 40. № 2. С. 137-156.

- Бортников Н. С., Гамянин Г. Н., Викентьева О. В., Прокофьев В. Ю., Алпатов В. А., Бахарев А. Г. Состав и происхождение флюидов в гидротермальной системе Нежданинского золоторудного месторождения (Саха-Якутия, Россия) // Геология рудных месторождений. 2007. Т. 49. № 2. С. 99-145. EDN: HZRSZH

- Гамянин Г. Н. Минералого-геохимические аспекты золотого оруденения Верхояно-Колымских мезозоид. М.: ГЕОС, 2001. 221 с.

- Гамянин Г. Н., Бортников Н. С., Алпатов В. В. Нежданинское золоторудное месторождение - уникальное месторождение Северо-Востока России. М.: ГЕОС, 2001. 230 c.

- Иванов В. В. Экологическая геохимия элементов: Справочник: кн. 5: Редкие d-элементы. М.: Экология, 1997. 576 с.

- Нежданинское. URL: https://www.polymetal.ru/assets/where-we-operate/nezhda/#Reserves-and-Resources (дата обращения: 01.01.2025).

- Чернышев И. В., Бахарев А. Г., Бортников Н. С., Гольцман Ю. В., Котов А. Б., Гамянин Г. Н., Чугаев А. В., Сальникова Е. Б., Баирова Э. Д. Геохронология магматических пород района золоторудного месторождения Нежданинское (Якутия, Россия): U-Pb, Rb-Sr и Sm-Nd-изотопные данные // Геология рудных месторождений. 2012. Т. 54. № 6, С. 487-512. EDN: PNQPAZ

- Чернышев И. В., Чугаев А. В., Бортников Н. С., Гамянин Г. Н., Прокопьев А. В. Изотопный состав свинца и источники металлов в месторождениях золота и серебра Южного Верхоянья (Якутия, Россия): по данным высокоточного MC-ICP-MS метода // Геология рудных месторождений. 2018. Т. 60. № 5. С. 448-471. EDN: YLRWYH