Геохимические особенности и происхождение инверсии в подземной гидросфере Колвинского мегавала

Автор: Попов В.Г., Абдрахманов Р.Ф.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (246), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выяснению природы феноменального явления в подземной гидросфере древних платформ - гидрогеохимической инверсии Колвинского мегавала. На базе геохимической систематизации подземных вод осадочных комплексов фанерозоя (>200 анализов макро- и микрокомпонентов) выполнен анализ глубинной гидрогеохимической зональности, изложены представления авторов, касающиеся формирования вещественного состава рассольных и соленых вод, их генезиса. Основное внимание уделено опресненным рассолам среднедевонско-турнейских терригенно-карбонатных отложений. Показано, что в инверсионных гидрогеохимических разрезах начиная с глубины 2-3 км происходит резкое снижение минерализации рассолов (от 200 до 15 г/дм3), их сульфатности, концентраций Br- и I-. При этом сохраняется хлор-кальциевый тип воды и степень ее метаморфизации, свойственные пластовым фоновым рассолам. Анализ литогидрогеохимических, термобарических и геотектонических данных привел авторов к выводу, что совокупности природных условий региона наиболее полно отвечает конденсационная концепция. Происхождение инверсии связывается с процессами дистилляции воды в угле водородную газовую фазу на глубинах 7-9 км в пограничных с байкальским фундаментом комплексах палеозоя, последующей восходящей миграцией по зонам разломов парогазового флюида и его конденсацией в области пониженных термобарических параметров. Обсуждаемая в статье проблема инверсионных гидрогеохимических явлений относится к числу фундаментальных проблем генетической флюидогеохимии. Исследования в этой области важны и в прикладном отношении, поскольку конденсатогенные воды и их производные - опресненные рассолы - являются одним из показателей нефтегазоносности локальных структур.

Колвинский мегавал, нефтегазовые месторождения, гидрогеохимическая инверсия, конденсатогенные воды

Короткий адрес: https://sciup.org/149129167

IDR: 149129167

Текст научной статьи Геохимические особенности и происхождение инверсии в подземной гидросфере Колвинского мегавала

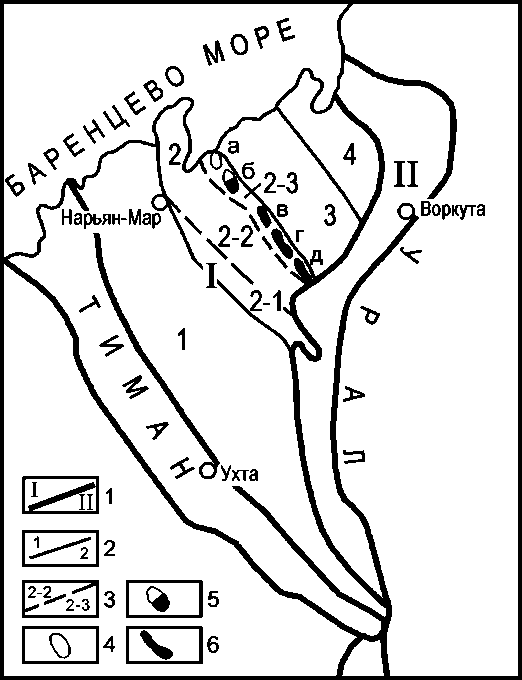

Колвинский мегавал — линейно вытянутая структура, разделяющая Денисовскую и Хорейверскую впадины Печорской синеклизы, — прослеживается с юга на север на 300 км при ширине до 35 км и амплитуде поднятия около 1000 м (рис. 1). Под фанерозойским чехлом (4.4—

-

9.0 км), представленным терриген-но-карбонатными осадками, залегают кристаллические образования протерозойского фундамента ( R , V) . С запада и востока вал ограничен надвигами, прослеживающимися в фундаменте и чехле. Основной из них — Колвинский надвиг с восточным падением сместителя [3].

В его фронтальной части расположены крупные нефтегазоносные Усинская, Возейская, Харъягинская, Ярейюская и Хыльчуюская антиклинальные структуры.

В гидрогеологическом отношении Колвинский мегавал является частью Большеземельского бассейна, входящего в Печорскую артези-

Рис. 1. Тектоническая схема Печорской синеклизы (по [11], с дополнениями): 1—3 — границы структур: 1 — первого порядка (I — Печорская синеклиза, II — Верхнепечорская впадина Предуральского прогиба), 2 — второго порядка (1 — Ижма-Печорская впадина, 2 — Печоро-Колвинский авлакоген, 3 — Хорейверская впадина, 4 — Варандей-Адзьвинская структурная зона), 3 — третьего порядка (2-1 — Печоро-Кожвинский мегавал, 2-2 — Денисовская впадина, 2-3 — Колвинский мегавал; 4—6 — месторождения: 4 — газоконденсатные (а — Хыльчуюское), 5 — нефтегазовые (б —

Ярейюское), 6 — нефтяные (в — Харъягинское, г — Возейское, д — Усинское)

Fig. 1. Tectonic map of Pechora syneclise (according to [11], with additions): 1—3 — boundaries of structures: 1 — first order (I — Pechora syneclise, II — Upper Pechora depression of Preural foredeep), 2 — second order (1 — Izhma-Pechora depression, 2 — Pechora-Kolva aulacogene, 3 — Khoreyver depression, 4 — Varandey-Adzva structural zone), 3 — third order (2-1 — Pechora-Kozhva megaswell, 2-2 — Denisov trough, 2-3 — Kolva megaswell; 4—6 — deposits: 4 — gas-condensate (а — Khylchuyuskoe), 5 — oil and gas (б — Yareyuskoe), 6 — oil (в — Kharyaginskoe, г — Vozeyskoe, д — Usinskoe)

анскую область. В осадочном чехле выделяются [2] ордовикско-нижнедевонский терригенно -карбонатный, среднедевонско -нижнефранский терригенный, верхнефранско-турней-ский карбонатный, визейско-артин-ский карбонатный, кунгурско-нижнетриасовый терригенный и мезозойско-кайнозойский терригенный водоносные комплексы (ВК).

В истории гидрогеологического развития бассейна седиментационные этапы по продолжительности намного превосходили инфильтрационные, что способствовало накоплению и захоронению в осадках та-лассогенных вод с нормальной и повышенной соленостью. Процессы галогенеза носили крайне ограниченный характер (поздний силур — ранний ордовик и ранний карбон) и про- 12

явились лишь в начальных доломи -товой и гипсовой стадиях, когда минерализация (М) Cl-Mg-Na-рассолов лагунно-морских бассейнов достигала 150 г/дм3 и выше, а плотность — 1.15 г/см3. В отличие от расположенных к югу структур Русской плиты в Печорской синеклизе отсутствовали пермские эвапоритовые бассейны га-литовой и более поздних стадий галогенеза, что отразилось на формировании глубинной гидрогеохимической зональности.

Гидрогеохимическая зональность

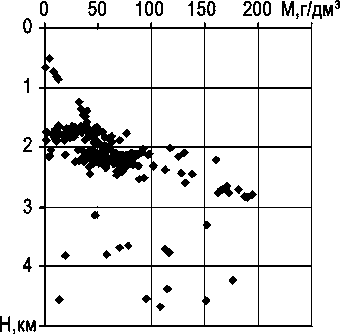

Анализ данных по геохимии подземных вод Колвинского мега-вала указывает на инверсионный характер вертикальной зональности. В северной его части на Хыльчуюском газоконденсатном и Ярейюском нефтегазовом месторождениях в верхней части разреза на глубине 0.5— 2.2 км (нижний мел — визейский ярус нижнего карбона), М вод постепенно увеличивается от 5 до 70 г/дм3 в соответствии с градиентом 3 г/дм3 на 100 м (рис. 2). Соленые и слаборассольные воды имеют Cl-Na-состав, весьма непостоянную степень метаморфизации (rNa/rCl 0.1—1.9), низкие концентрации Br- (1—50 мг/дм3) и сульфат-иона (rSG4^100/rCl 0.1— 1.0), высокие значения отношения Cl/Br (300—890). Преобладают воды хлор-кальциевого типа (по Сулину) с содержанием CaCl2 до 40—50 %.

Рис. 2. Изменение М подземных вод с глубиной (Ярейюское и Хыльчуюское месторождения)

Fig. 2. Change of M of underground waters with depth (Yareyuskoe and Khylchuyuskoe deposits)

Эти относительно маломинерализованные воды, являясь по своей природе инфильтрогенными, приобрели Cl-Ca-облик в результате метаморфизации в глинистых породах за счет обменно-адсорбционных процессов [10]. Идентифицировать их с инфильтрогенными позволяют высокие значения отношения Cl/Br. В существующей литолого-гидрогео-химической ситуации оно информативнее, чем отношение rNa/rCl, что объясняется большей геохимической консервативностью Br- по сравнению с Na + . В отличие от Na + , Br- не образует собственных минералов при галогенезе, не входит в комплексные соединения и не участвует в ионообменных процессах.

В терригенных пермско-нижнетриасовых отложениях на глубине 1.7—2.1 км установлены ClNa-воды, по своему геохимическому облику близкие к морской воде, претерпевшей некоторое разбавле- ние или сгущение (М 20—60 г/дм3; Cl/Br 250—330, в среднем около 300, rNa/rCl 0.8—0.9).

В нижней части визейского и верхней части верхнефранско-тур-нейского ВК на глубине до 2.8— 3.0 км происходит резкий рост M (до 200 г/дм3) Cl-Na (Cа-Na)-рассолов согласно средней величине градиента 25 г/дм3 на 100 м. Рассолы отличаются умеренной метаморфизацией (rNa/rCl 0.7—0.8, CaCl215—20 %), низкими значениями отношения Cl/Br (310—150) и высокими rSG4^100/rCl (1—3). По мере увеличения M концентрация Br- растет до 450 мг/дм3. C глубиной наблюдается и тенденция накопления I-. Наиболее обогащены им (до 37 мг/дм3) рассолы ви-зейско-артинского ВК на глубине 2.2—2.3 км.

Происхождение рассолов седи-ментогенно-эпигенетическое. Они образовались в результате процессов плотностной конвекции Cl-Mg-Na-маточной рапы серпуховского солеродного палеобассейна в подстилающие терригенно-карбонатные среды палеозоя, частичного смешения с формационными водами и метаморфизации по механизму доломитизации известняков и альбитизации алюмосиликатов [10].

Ниже по разрезу рассолы претерпевают кардинальную геохимическую трансформацию. В средней и нижней частях верхнефранско-тур-нейского карбонатного ВК и в сред-недевонско-нижнефранском терригенном ВК наблюдается резкое снижение M до 50—15 г/дм3 (градиент 15 г/дм3 на 100 м) при сохранении ClCa-типа воды, свойственного пластовым фоновым рассолам. Более чем 10-кратное опреснение их прослеживается до глубины 4.7 км. Причем метаморфизация опресненных вод не снизилась (rNa/rCl 0.7—0.8, СаО2 15—25%) в отличие от сульфатности (rSG4^100/rCl < 1), концентраций Br-(до 200 мг/дм3) и I- (до 2—5 мг/дм3).

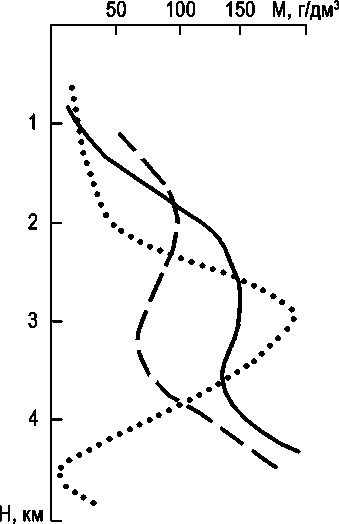

Инверсионный тип гидро-геохимического разреза характерен не только для северной части Колвинского мегавала, но также для его центральной (Харъягинская структура) и южной (Возейская и Усинская структуры) частей (рис. 3). С опресненными инверсионными рассолами ассоциируются газоконденсатные, нефтегазовые и нефтяные месторождения (рис. 1) в разных частях разреза (от силура — нижнего девона до перми — нижнего триаса).

Рис. 3. Сводные гидрогеохимические разрезы Колвинского мегавала (по [7], с изменениями):

1—3 — месторождения: 1 — Усинское и Возейское, 2 — Харъягинское, 3 — Хыльчуюское и Ярейюское

Fig. 3. Generalized hydrogeochemical sections of Kolva megaswell (according to [7], with changes).

1—3 — deposits: 1 — Usinskoe and Vozeyskoe, 2 — Kharyaginskoe, 3 — Khyl-chuyuskoe and Yareyuskoe

Многопластовый характер их связан с вертикальной миграцией УВ в различном фазовом состоянии [4].

Происхождение гидрогеохимической инверсии

По мере погружения фундамента в северном направлении от 4.4 до 9.0 км глубина залегания опресненных рассолов увеличивается от 2.0—2.3 км на Усинском и Возейском месторождениях до 2.8— 3.0 км на Харъягинском, Ярейюском и Хыльчуюском. По поводу природы гидрогеохимической инверсии были высказаны различные суждения. Одни исследователи [6, 7] на контакте с нефтяными залежами допускали образование оторочек солюционных вод, другие [8] наличие глубинного опреснения связывали с техногенными процессами, сопутствующими бурению скважин. Для объяснения подобных инверсионных гидрогео -химических феноменов привлекались также инфильтрогенная, эндогенная и дегидратационная гипотезы [5, 9].

Совокупности природных ли-тогидрогеохимических, термобарических и геотектонических условий Колвинского мегавала наиболее полно, по нашему мнению, отвечает конденсационная концепция. Сопряженные процессы генерации УВ газов и дистилляции воды из крепких пластовых рассолов, судя по всему, протекают на глубинах до 7—9 км в ордовикско-силурийских отложениях, где Т > 150 °С, а Р > 50 МПа. Отсюда водоуглерод-ные парогазовые флюиды по проницаемым разломам перемещаются на глубину 2—4 км в экранированный толщей визейских глин девон-ско-турнейский ВК, где в результате снижения РТ -параметров происходит выделение УВ и конденсатогенных вод. При этом относительно короткие пути миграции (тысячи метров) и высокие скорости движения парогазовых смесей по тектонически ослабленным зонам, определяющие темпы снижения Т и интенсивность выделения свободной воды из УВ, препятствуют диффузионному и конвекционному рассеянию флюида. Определяющая роль разломов в формировании ловушек и вертикальной межпластовой миграции УВ флюидов отмечается многими исследователями Тимано-Печорского бассейна [1].

Механизм формирования конденсатогенных вод и последующие процессы взаимодействия с пластовыми рассолами и породами объясняют геохимическую специфику образующихся промежуточных водных смесей: их более низкие относительно фоновых рассолов М, концентрации Br - , I- и др.

Ниже зоны опресненных вод М пластовых рассолов вновь возрастает и инверсионный гидрогеохими-ческий разрез преобразуется в слож-НЫЩ ви д а А 1Б36В200В<36В>200 . На это, в частности, указывает наличие Cl-Ca-Na-рассолов с М 234 г/дм3, концентрациями Br- до 1027, I- до 22 мг/дм3 на глубинах 3.0—4.5 км в ордовикско-нижнедевонских отложениях Возейского месторождения и соседних с Колвинским мегава-лом структурах Ижма-Печорской и Хорейверской впадин [11].

Выводы

Большинству платформенных седиментационных бассейнов свойственна нормальная вертикальная 13

гидрогеохимическая зональность, выражающаяся в росте М подземных вод с глубиной. В отличие от них Колвинский мегавал Печорской синеклизы, где расположены Усинское, Возейское, Харъягинское, Ярейюское и Хыльчуюское месторождения УВ, имеет отчетливо выраженную обратную (инверсионную) зональность, которая чаще всего встречается у молодых (киммерийских и альпийских) элизионных структур литостатического и термо-дегидратационного типов. Сильное ( > 10 раз) опреснение пластовых се-диментогенно-эпигенетических рассолов среднедевонско-турнейско-го ВК Колвинского мегавала на глубинах 2.0—4.7 км связывается с разубоживанием их конденсатогенными водами. Последние образуются в результате восходящей миграции по зонам тектонических нарушений водо-углеродных парогазовых флюидов из залегающих на байкальском фундаменте осадочных комплексов раннего палеозоя.

Список литературы Геохимические особенности и происхождение инверсии в подземной гидросфере Колвинского мегавала

- Данилов В. Н. Разломная тектоника и нефтегазоносность Тимано-Печорского осадочного бассейна // Вести газовой науки. Вып. №1 (9). 2012. С. 86-96.

- Зытнер Ю. И., Чибисова З. С. Гидрогеологические критерии прогноза нефтегазоносности северных районов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции // Нефтегазовая геология: Теория и практика. 2013. Т. 8. № 3. С. 1-19.

- Казанцев Ю. В. Структурная геология Предуральского прогиба. М.: Наука, 1984. 185 с.

- Клименко С. С., Анищенко Л. А. Особенности нафтидогенеза в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне // Известия КНЦ УрО РАН. 2010. Вып. № 2 (2). С. 61-69.

- Крайнов С. Р., Рыженко Б. Н., Швец В. М. Геохимия подземных вод: Теоретические, прикладные и экологические аспекты. М.: Наука, 2004. 677 с.