Геохимические особенности нефтей и нефтепроявлений грязевых вулканов западного борта Южно-Каспийской впадины

Автор: Пунанова С.А., Гусейнов Д.А., Мартынова Г.С., Нанаджанова Р.Г.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения генезиса нафтидов Азербайджана, направленного на выявление возможности нефтегазообразования в глубоких горизонтах осадочного чехла региона. Представлены результаты геохимических исследований продуктов деятельности грязевых вулканов и нефтей месторождений западного борта Южно-Каспийской впадины. Впервые современными инструментальными методами исследован микроэлементный состав продуктов выбросов грязевых вулканов в виде нефтепроявлений в Апшеронской, Шамаха-Гобустанской и Нижнекуринской областях Азербайджана и нефти из соседних месторождений тех же регионов. Сравнение содержаний микроэлементов в пробах нефтей и в нефтепроявлениях, а также изотопных характеристик, компонентного состава и биомаркерных показателей свидетельствует о едином генезисе нафтидов. Сопоставление продуктов вулканической деятельности и нефтей месторождений Азербайджана по конкретным регионам, а также использование результатов корреляционного анализа состава вод грязевого вулканизма, изложенных в статье, способны дополнить и обогатить исследования, проведенные ранее, новыми результатами. Отмечено, что в трех изучаемых регионах концентрации микроэлементов в нефтепроявлениях грязевых вулканов существенно выше, чем в нефтях. Это явление связано с процессами гипергенного преобразования нефтепроявлений грязевых вулканов, потерей и улетучиванием легких фракций, процессами окисления и биодеградации и соответствующим повышением смолисто-асфальтеновых компонентов, содержаний в них микроэлементов и изменением биомаркерных показателей. Выявленная связь коэффициентов корреляции микроэлементного состава вод грязевых вулканов Азербайджана с составом земной коры среднего уровня, генетическое единство нефтей и нефтепроявлений грязевого вулканизма может свидетельствовать о возможном дополнительном источнике микроэлементов и вовлеченности в процессы нефтегазообразования глубинных горизонтов

Южно-каспийская впадина, нефть, нефтепроявления, грязевой вулканизм, микроэлементы, генезис нафтидов

Короткий адрес: https://sciup.org/14131655

IDR: 14131655 | УДК: 550.4.41 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-6-97-106

Текст научной статьи Геохимические особенности нефтей и нефтепроявлений грязевых вулканов западного борта Южно-Каспийской впадины

В данной статье приведены результаты работ по выявлению геохимических особенностей нефтей и нефтепроявлений грязевых вулканов западного борта Южно-Каспийской впадины для установления их генетической связи. Впервые проведенный анализ зависимостей характеристик нефтей и неф-тепроявлений вулканической деятельности на территориях Апшеронского, Шамах-Гобустанского и Нижнекуринского районов Азербайджана является актуальным . Изотопно-геохимические, биомар-керные исследования и оценка микроэлементного состава природных нафтидов, а также продуктов деятельности грязевых вулканов и нефтей месторождений западного борта Южно-Каспийской впадины Азербайджана проливают свет на их происхождение, возможные источники генерации УВ и перспективность глубокопогруженных отложений мощного осадочного выполнения региона. Впервые для оценки глубинности корней грязевого вулканизма привлечены результаты корреляционных зависимостей состава микроэлементов вод грязевых вулканов Азербайджана от состава земной коры разного уровня. Именно глубокопогруженные отложения во многих нефтегазоносных бассейнах мира являются основными объектами проведения геолого-поисковых работ, поэтому оценка их возможной перспективности становится научно-значимой и практической задачей.

Обычно области распространения грязевых вулканов совпадают с наиболее крупными нефтегазоносными бассейнами и соответствующими им элизионными системами. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти.

Микроэлементный состав нафтидов заинтересовал ученых еще с конца XIX в., практически сразу после обнаружения соединений V и Ni в золе нефти при ее сжигании (Kyle J.J., 1892; Ramsay W., 1924; Виноградов А.П., Бергман Г.Р., 1935). Среди научных направлений по изучению микроэлементно-го состава нефтей и их производных обособляется несколько научных школ: московская, питерская, сибирская, казанская, бакинская, казахстанская и др. В настоящее время бакинская школа иссле- дователей микроэлементного состава нефтей, горных пород, ОВ пород и пластовых вод нефтяных месторождений, опираясь на научные достижения таких ученых, как Д.И. Зульфугарлы, И.С. Гулиев, Ф.Р. Бабаев и др. [1–5], активно продолжает свои разработки в Институте геологии и геофизики Министерства науки и образования Азербайджана с привлечением широкого комплекса современных инструментальных методов анализа.

В работах Д.А. Гусейнова и др. [6, 7] на основе изучения изотопно-геохимических характеристик керогена и нефтей Южно-Каспийской впадины описаны модели УВ-систем быстропогружающих-ся бассейнов. Выделены очаги флюидогенерации в мезозой-кайнозойском разрезе Южно-Каспийской впадины, их эволюция и ареалы распространения. Установлено, что нефти, генерируемые палео-ген-нижнемиоценовыми отложениями, характеризуются легким изотопным составом углерода: δ13С –28,5...-27,5 ‰, а средне-верхнемиоценовыми — тяжелым изотопным составом углерода: δ13С -24...-24,5 ‰. Исследованы микроэлементный состав и биомаркеры продуктов грязевулканической деятельности на территории Азербайджана [8, 9]. В работах Ад.А. Алиева [10], Н.П. Юсубова и И.С. Гулиева [11] приведены результаты исследований на основе современных геофизических и геохимических данных генезиса нафтидов Азербайджана, направленных на выявление возможности нефте-образования в глубоких горизонтах осадочного чехла региона. Однако сопоставление продуктов вулканической деятельности и нефтей месторождений Азербайджана по конкретным регионам, а также использование изложенных в статье результатов корреляционного анализа состава вод грязевого вулканизма призваны дополнить и обогатить новыми результатами проведенные ранее исследования.

Особенности нефтей Азербайджана

Особенности незрелых скоплений УВ мелководных дельтовых и прибрежно-морских фаций плиоценовых нефтей Азербайджана достаточно детально охарактеризованы в работе [12] на основе большого фактического материала. К нефтям незрелого генезиса относятся также третичные и неогеновые нефти Западной Туркмении, Грузии и

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Западного Предкавказья. УВ-скопления образовались в доглавнофазовую стадию генерации наф-тидов, в зоне протокатагенеза. Осадочный чехол Азербайджана представлен мезозой-кайнозойски-ми отложениями мощностью до 25–30 км. Промышленная нефтеносность связана в основном с плиоценовыми отложениями, мощность которых достигает 4 км. Основной нефтегазоматеринской толщей являются терригенные отложения среднего плиоцена, в которой развита полифациальная дельтовая формация, сложенная мощным комплексом (> 3000 м) глинистых и песчано-алевритовых пород. Геохимические условия формирования данных отложений — от окислительных до восстановительных в пределах Бакинского архипелага, Апшеронского района и центральной части Нижнекуринской впадины. Толща содержит сапропелево-гумусовое ОВ с кларковыми содержаниями Сорг = 0,5–1 %. Тип ОВ и степень его катагенетического преобразования очень изменчивы. В районах, приуроченных к бортовым частям Нижнекуринской впадины, наблюдается ОВ гумусового и сапропелево-гумусового типов, а степень катагенеза ОВ в этом районе изменяется от градации ПК1 до МК1. Для Апшеронского района Бакинского архипелага и ряда участков внутренней зоны Нижнекуринской впадины характерно присутствие ОВ, богатого сапропелевым материалом и преобразованного в основном до градаций катагенеза ПК3-МК1, редко — МК2. Эти особенности характерны и для красноцветной толщи Западной Туркмении — аналога продуктивной толщи Азербайджана.

Неогеновые нефти Азербайджана малосернистые, малосмолистые и смолистые, малопарафинистые и парафинистые. Групповой УВ-состав нефтей разнообразен: на фоне преобладающих нафтенопарафиновых и парафинонафтеновых оснований присутствуют нефти с нафтеновым, нафтеноароматическим, ароматико-нафтеновым и ароматико-парафино-нафтеновым основаниями химических типов Б-1, Б-2. В нефтях типах Б-1 и Б-2 полностью отсутствуют нормальные и изопреноидные алканы. Стераны представлены холестанами (С27), эргостанами (С28) и ситостанами (С29). Коэффициент созревания, представляющий отношение изостеранов к а-стеранам, составляет 1,7, что отвечает слабозрелому флюиду.

Отмечается, что незрелые нефти Азербайджана и близлежащих областей Западной Туркмении, Грузии и Западного Предкавказья по микроэлемент-ному составу достаточно близки, образуют единый тип флюидов, генетически связанный с особенностями исходного ОВ и условиями его захоронения. Характеризуются как нефти, обедненные микроэлементами, в особенности основными, хорошо изученными элементами нефтяной золы — V и Ni. Содержания этих элементов ниже 10 г/т. Типично преобладание Fe и Ni над содержанием V. Генетический показатель — отношение V/Ni < 1, а тип нефти — железистый либо никелевый.

По приведенной микроэлементной характеристике рассмотренные нефти ранней генерации существенно отличаются от близких по физико-химическим свойствам нефтей другого генезиса. Известно, что V и Ni, как и многие другие элементы группы железа, концентрируются в смолисто-асфальтеновых фракциях нефтей и их высокие концентрации характерны, как правило, для тяжелых нефтей. Для сравнения можно отметить, что тяжелые нефти некоторых месторождений Волго-Уральской области содержат V в концентрации до 500 г/т, а Ni — до 190 г/т, Тимано-Печорского региона — V до 240 г/т, а Ni — до 170 г/т.

Объекты и методы исследования

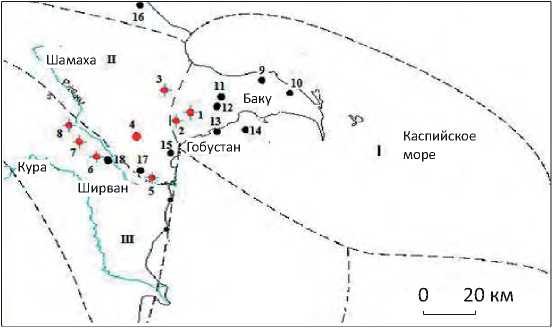

Для установления генетической общности онтогенеза нафтидов авторы статьи впервые современными инструментальными методами исследовали продукты выбросов грязевых вулканов в виде нефтепроявлений в Апшеронской, Шамаха-Гобу-станской и Нижнекуринской областях Азербайджана и нефти из соседних месторождений тех же регионов (рис. 1).

Микроэлементный состав (Mn, As, Co, Cr, Mo, Ti, Cu, Li, Ni, Pb, V, Zn, Fe) нафтидов изучен методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP/MS) на приборе NexION-300 D фирмы Perkin Elmer. Пределы обнаружения для большинства элементов составляют < 0,001 г/т, линейный динамический диапазон достигает 8 порядков измеряемых значений и позволяет одновременно определять концентрации элементов-примесей и основных компонентов пробы. Для стандартизации применялся комплект аттестованных многоэлементных стандартов Multiwave.

Результаты и обсуждение

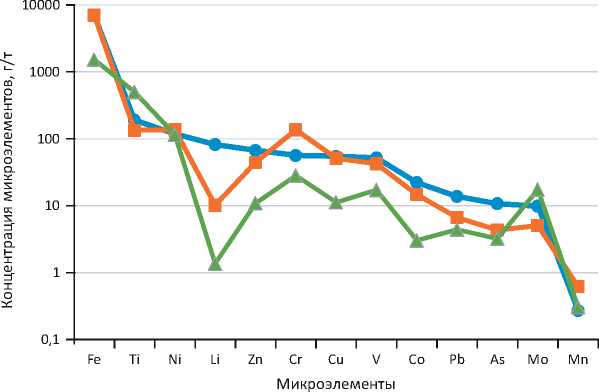

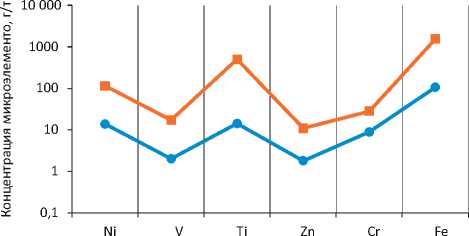

Результаты анализа микроэлементного состава грязевулканических нефтепроявлений представлены на рис. 2, где последовательно сравниваются содержания Ni, V, Ti, Zn, Cr и Fe в пробах по трем областям: Апшеронской, Шамаха-Гобустанской и Нижнекуринской.

Содержания микроэлементов изменяются от высоких концентраций, например Fe, Ti, Ni и Cr, равных соответственно > 5000; 500,8; 137,3 и 136,6 г/т, до низких содержаний Pb, As и Mn, составляющих соответственно 4,4; 3,2; 0,16 г/т. Концентрация V не превышает 51,8 г/т. Несмотря на отчетливо прослеживающуюся тенденцию обеднения нефтепро-явлений Нижнекуринской области большинством выявленных элементов (за исключением Ti и Mo), симбатность кривых распределения элементов в нефтепроявлениях свидетельствует о близком генетическом характере накопления элементов в пробах трех областей. Содержание ряда элементов в нефтепроявлениях Апшеронской и Шамаха-Го-бустанской областей достаточно схоже. По отношению V и Ni нафтиды характеризуются никелевой металлогенией, так как содержание Ni во всех

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 1. Расположение грязевых вулканов и месторождений нефти [9]

Fig. 1. Location map of mud volcanoes and oil fields [9]

1 — грязевые вулканы (1 — Шорбулаг, 2 — Учтепе, 3 — Борансыз Джульга, 4 — Гылынч, 5 — Айрантекен, 6 — Гырлых-Харами, 7 — Гырлых, 8 — Ахтарма - Пашалы); 2 — нефтяные месторождения (9 — Бузовна - Машта-ги, 10 — Гала, 11 — Аташгях, 12 — Локтабан, 13 — Гушхана, 14 — Бибиэйбат, 15 — Умбакы, 16 — Зейве, 17 — Галмаз, 18 — Мишовдаг); 3 — границы нефтегазоносных областей (I — Апшеронской, II — Шамаха-Гобустанской, III — Нижнекуринской)

1 — mud volcanoes (1 — Shorbulag, 2 —Uchtepe, 3 — Boransyz Dzhulga, 4 — Gylynch, 5 — Airanteken, 6 — Gyrlykh-Kharami, 7 — Gyrlykh, 8 — Akhtarma - Pashaly); 2 — oil fields (9 — Buzovna - Mashtagi, 10 — Gala, 11 — Atashgah, 12 — Loktaban, 13 — Gushkhana, 14 — Bibiheybat, 15 — Umbaki, 16 — Zeive, 17 — Galmaz, 18 — Mishovdag); 3 — boundaries of oil and gas bearing areas (I — Absheronsky, II — Shamakha-Gobustansky, III — Nizhnekurinsky)

Рис. 2. Сравнительная характеристика микроэлементного состава нефтепроявлений грязевых вулканов в различных областях Азербайджана

Fig. 2. Comparison of trace element composition of mud volcano oil shows in various Azerbaijan regions

1 2 3

Области ( 1 – 3 ): 1 — Апшеронская, 2 — Шамаха-Гобустанская, 3 — Нижнекуринская

Regions ( 1 – 3 ): 1 — Absheronsky, 2 — Shamakha-Gobustansky, 3 — Nizhnekurinsky

пробах преобладает над содержанием V (V/Ni < 1). Известно, что V и Ni составляют иногда 60 % их зольного остатка. Нефти отдельных нефтегазоносных комплексов по содержанию V и Ni и отношению V/Ni создают устойчивые геохимические типы — металлогенические провинции [5].

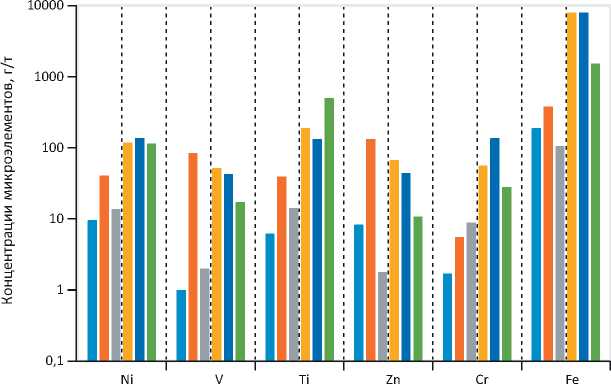

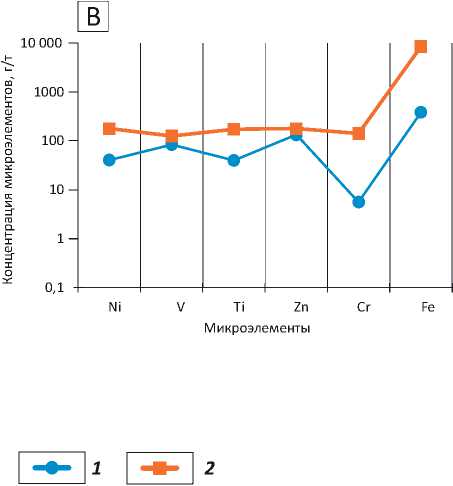

Сравнение содержаний микроэлементов в пробах нефтей и нефтепроявлений грязевых вулканов и нефтей, отобранных из тех же нефтегазоносных областей, свидетельствует о едином концентрационном распределении металлов, о никелевой металлогении, но более высоких концентрациях элементов в нефтепроявлениях вулканов по срав- нению с нефтями из месторождений тех же областей (рис. 3).

Так, концентрация V в нефтепроявлениях вулканической деятельности изменяется от 17,2 до 51,8, а Ni — от 115 до 137,3 г/т (усредненные данные), а в нефтях эти содержания существенно ниже и варьируют для V от 1 до 8,4 г/т, а Ni — от 9 до 13,2 г/т. В соответствии с этими содержаниями изменяются и отношения Ni/V (соответственно от 6,7 до 2,7 и от 9 до 1,5).

Отмечаются более низкие концентрации элементов в нефтепроявлениях Нижнекуринской области (за исключением Ti) (см. рис. 2, 3). Подобная

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 3. Оценка содержаний микроэлементов в нефтях и нефтепроявлениях грязевых вулканов в различных областях Азербайджана

Fig. 3. Assessment of trace element content in oils and mud volcano oil shows in various Azerbaijan regions

Микроэлементы в нефтях и нефтепроявлениях

Микроэлементы ( 1 - 6 ): в нефтях областей ( 1 - 3 ): 1 — Апшеронской, 2 — Шамаха-Гобустанской, 3 — Нижнекуринской; в нефте-проявлениях областей ( 4 – 6 ): 4 — Апшеронской, 5 — Шамаха-Гобу-станской, 6 — Нижнекуринской.

Пунктирная вертикальная линия разграничивает содержания каждого элемента в пробах нефтей и нефтепроявлений

Trace elements ( 1 - 6 ): in oils of the region ( 1 – 3 ): 1 — Absheronsky, 2 — Shamakha-Gobustansky, 3 — Nizhnekurinsky; in oil shows of the region ( 4 – 6 ): 4 — Absheronsky, 5 — Shamakha-Gobustansky, 6 — Nizhnekurinsky.

Vertical dotted line separates each element content in oil samples and oil shows

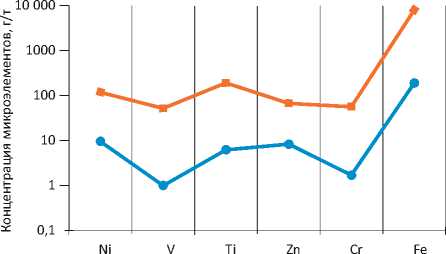

тенденция не наблюдается для проб нефтей. Наиболее обогащены шестью показанными на графиках элементами нефти Шамаха-Гобустанской области, а нефти Нижнекуринской области по Ni, V, Ti, Cr занимают промежуточную позицию. Наиболее наглядно различие содержаний микроэлементов в нефтях и нефтепроявлениях каждой области отражено на рис. 4. Анализ представленных результатов хорошо согласуется с микроэлементным составом азербайджанских нефтей по более представительной базе данных (около 40 элементов). Подтверждается никелевая металлогения нефтей Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна, главными элементами являются Ni или Fe, содержание которых преобладает над концентрацией V (V/Ni < 1; V/Fe < 1) [4, 5, 12]. Разная обогащенность нефтей теми или иными микроэлементами объясняется различием исходного ОВ (сапропелевого или гумусово-сапроплевого) и степенью ее катагенети-ческой преобразованности.

Результаты фракционного анализа проб вулканического нефтепроявления, представленные в табл. 1, свидетельствуют о низком выходе бен-зин-лигроиновой и керосин-газойливой фракций и высоком содержании смолистых компонентов и асфальтенов, т. е. в пробах нефтепроявлений из грязевых вулканов практически отсутствуют легкие фракции нефти, а пробы в основном содержат более тяжелые высокомолекулярные соединения: масла, смолы и асфальтены.

Биомаркерный анализ проб нефтепроявле-ний показал наличие терпанов, представленных сесквитерпанами, трициклическими терпанами

(хейлантанами), тетрациклическими (стеранами) и пентациклическими (гопанами) терпанами. Сес-квитерпаны — это бициклические терпаны С14-С16 или полиметилзамещенные бициклические декалины. Они наиболее устойчивы к биодеградации по сравнению с алканами и изопренанами, поэтому сесквитерпаны являются показателями степени биодеградации (Stout et al., 2002). Отмечается снижение содержания терпанов Т19-Т23 в нефтепроявле-ниях грязевых вулканов, что может свидетельствовать о процессах биодеградации. Пробы частично биодеградированы, в биомаркерах отмечено значительное количество адиантана С 29 и олеана (а, Р). Пентациклические терпаны представлены гопана-ми от С27 до С35. В составе гопанов идентифицированы трисноргопаны, моретаны, диагопан и т. д.

Большой интерес представляет изучение состава и распределения адамантанов и его гомологов в вулканических нефтепроявлениях. Так, адамантан и его метилзамещенные соединения в вулканических нефтепроявлениях, как и в нефтях, располагаются в порядке увеличения их термодинамической устойчивости: 2-М ад > 3-М ад > 1-М ад .

Сравнительная характеристика содержания микроэлементов, а также приведенные результаты исследований фракционного, компонентного и биомаркерного анализов свидетельствуют о генетическом единстве нефтей и нефтепроявле-ний грязевых вулканов, однако нефтепроявления подвержены процессам вторичного изменения, биодеградации и гипергенного преобразования. Это подтверждают более высокие концентрации микроэлементов в них, особенно V, который обыч-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 4. Сравнение содержаний микроэлементов в нефтях и нефтепроявлениях грязевых вулканов в Апшеронской (A), Шамаха-Гобустанской (B) и Нижнекуринской (С) областях Азербайджана

Fig. 4. Comparison of trace element content in oils and mud volcano oil shows of Absheronsky (A), Shamakha-Gobustansky (B), and Nizhnekurinsky (C) regions of Azerbaijan

A

Микроэлементы

C

Микроэлементы

Микроэлементы ( 1 , 2 ): 1 — в нефтях, 2 — в нефте-проявлениях

Trace elements ( 1 , 2 ): 1 — in oils, 2 — in oil shows

Табл. 1. Фракционный состав вулканических нефтепроявлений (только по нефтепроявлениям)

Tab. 1. Fractional composition of volcanic oil shows (only results for oil shows)

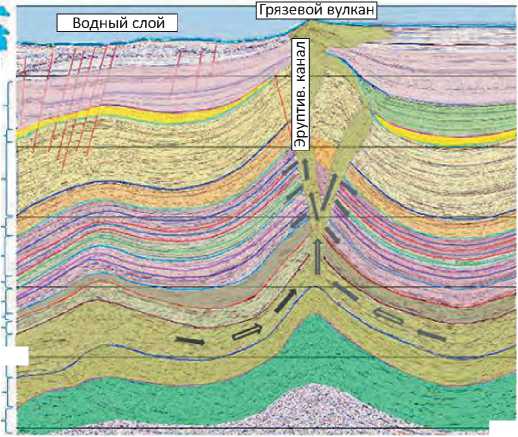

Известна тесная связь распространения грязевого вулканизма и нефтегазоносности. По образному выражению Ад.А. Алиева [10, с. 46], «грязевые вулканы выполняют роль бесплатных природных разведочных скважин и дают ценную информацию о нефтегазоносности недр, особенно тех глубин, которые сегодня недоступны бурению». Отмечается, что грязевой вулканизм часто свидетельствует о процессе генерации УВ-газов в недрах, миграции и аккумуляции которых способствуют раздробленные глубинные зоны земной коры с многочисленными трещинами и кавернами. Так, на участках грязевых вулканов обнаружены газоконденсатные и нефтяные месторождения. Грязевые вулканы принято считать современными активно формирующимися нефтегенными структурами. Тектонически они, как правило, приурочены к разломным надвиговым зонам. От окружающих впадину оро-генических элементов к ее внутренним частям наблюдается резкое погружение поверхности отложений мезозоя и соответственно возрастание

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Модель углеводородной и грязевулканической систем [11]

Fig. 5. Model of hydrocarbon and mud volcanic systems [11]

Грязевой вулкан

Водный слой

0,83

1,76

3,03

4,54

6,42

8,2

-

1 — направление миграции УВ из нефтематеринской толщи (майкопские глинистые отложения q 3 + N11mkp) в коллекторы (песчаные пласты низов продуктивной толщи)

-

1 — direction of HC migration from source sequence (argillaceous Maikop-sky deposits q 3 + N11mkp) to reservoirs (sand layers in the basal part of reservoir formation)

H, км мощности отложений кайнозоя, подошва которого может достигать глубины 8–12 км на Апшеронском полуострове, 8–10 км — в Шамаха-Гобустанском и Нижнекуринском районах и 14–20 км — на Апшеронском пороге и в Южном Каспии. На западном борту Южно-Каспийской впадины Азербайджана установлено, что более 80 % известных нефтегазовых месторождений осложнены грязевыми вулканами [10, 13, 14]. Отмечается, что очаги грязевых вулканов приурочены к глубокозалегающим горизонтам осадочного разреза Южно-Каспийской впадины, которые характеризуются сверхвысокими пластовыми давлениями (80–100 МПа и более) [15–17]. На рис. 5 показана схематическая модель образования УВ-систем в жерле вулкана и миграции по эруптивному каналу [11].

Изучена газовая фаза продуктов деятельности грязевых вулканов. Основным компонентом является метан, содержание которого достигает 99 %, присутствуют также и тяжелые УВ, СО2, N2 и инертные газы (гелий и аргон). Получены данные и об изотопном составе нефтепроявлений грязевых вулканов. Отмечается, что нефти нафтен-аромати-ческого и метанового составов сильно биодегра-дированы, изотопный состав углерода изменяется в пределах -24,76...–27,88 ‰. Изотопно тяжелые нефти грязевых вулканов коррелируют с нефтями плиоценовых и верхнемиоценовых отложений, а изотопно более легкие — с нефтями палеогеновых отложений [7, 10]. Детальные пиролитические исследования на установке Rock-Eval образцов пород из грязевых вулканов Азербайджана, а также микронефти в выбросах грязевых вулканов подтвердили возможность процессов нефтегазообра-зования, протекающих на больших глубинах при высоких давлениях и температурах [16].

О перспективности глубинных отложений Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна могут свидетельствовать результаты расчетов коэффициентов корреляции между содержаниями микроэлементов грязевулканических вод Азербайджана (по аналитическим данным [13]) с модельным составом континентальной коры и биотой — морской и наземной, полученные ранее в комплексе с составами вод Большого Кавказа [18]. Наибольшая корреляция микроэлементного состава грязевулканических вод Азербайджана (по трем исследованным регионам) отмечается с составом средней коры по сравнению с составами верхней и нижней (табл. 2). Часто наблюдается более высокая корреляция с химическим составом морской фауны, а не наземной. Это является свидетельством сапропелево-гумусового типа исходного ОВ, что согласуется с геохимической характеристикой процессов генерации УВ на территории бассейна.

Результаты корреляционного анализа микро-элементного состава объектов, а именно высокая связь с составом средней коры, указывают на достаточно глубокое зарождение вод грязевых вулканов Азербайджана, что подтверждается сейсмологическими данными (Собисевич А.Л. и др., 2008; Шню-ков Е.Ф., Нетребская Е.Я., 2013) о значительной (до 20 км) глубине корней ряда грязевых вулканов Черного моря и Азербайджана и данными о глубинах основных магматических камер.

Заключение

Впервые представлены результаты сравнительного анализа микроэлементного и УВ-составов нефтепроявлений грязевого вулканизма и нефтей месторождений Апшеронской, Шамаха-Гобустан-ской и Нижнекуринской областей Азербайджана, которые показали следующее.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Табл. 2. Коэффициенты корреляции между составами вод, коры и биоты (модифицировано из [18])

Tab. 2. Coefficients of correlation between water, crust, and biota (modified from [18])

|

Район (число анализов) |

Состав континентальной коры |

Биота |

|||||

|

Верхняя |

Средняя |

Нижняя |

Морские |

Наземные |

|||

|

Растения |

Животные |

Растения |

Животные |

||||

|

Апшеронcкий (5) |

0,42 ± 0,04 |

0,48 ± 0,04 |

0,44 ± 0,04 |

0,72 ± 0,04 |

0,77 ± 0,02 |

0,67 ± 0,02 |

0,65 ± 0,03 |

|

Шамаха - Гобустанский (23) |

0,42 ± 0,01 |

0,48 ± 0,01 |

0,44 ± 0,01 |

0,75 ± 0,01 |

0,76 ± 0,01 |

0,66 ± 0,01 |

0,67 ± 0,01 |

|

Нижнекуринский (12) |

0,47 ± 0,03 |

0,55 ± 0,03 |

0,5 ± 0,03 |

0,76 ± 0,02 |

0,79 ± 0,01 |

0,7 ± 0,01 |

0,69 ± 0,01 |

' Погрешность оценки среднего коэффициента корреляции.

"Жирным шрифтом выделены максимальные значения корреляции (для коры и биоты).

' Error in estimating the average correlation coefficient.

'' The maximum correlation values are shown in bold (for crust and biota).

-

1. Оценка содержаний микроэлементов (Ni, V, Ti, Zn, Cr и Fe), физико-химических свойств и био-маркерных показателей в сравниваемых объектах (по каждой нефтегазоносной области) свидетельствует о генетическом единстве нафтидов (симбат-ное распределение металлов, единая никелевая металлогения, единая УВ-составляющая).

-

2. Выявлены отличия геохимических характеристик нафтидов между собой в трех изучаемых регионах, которые можно объяснить двояко.

С одной стороны , это связано с процессами гипергенного преобразования и биодеградации продуктов вулканической деятельности, которые в силу геологических условий приближены к поверхности и подвержены значительным изменениям. Дифференциация флюидов в зонах гипергенеза проявилась улетучиванием легких фракций, т. е. значительным сокращением их объема, отсутствием нормальных алканов, обогащением смолисто-ас-фальтеновыми компонентами и микроэлементами, ассоциированными с ними (обратим внимание, что в продуктах вулканической деятельности при этом значительно повысилось содержание ванадия, что характерно для гипергенно измененных нафтидов).

С другой стороны, выявленная связь коэффициентов корреляции состава микроэлементных вод грязевых вулканов Азербайджана с составом средней коры свидетельствует о вовлеченности в процессы нефтегазообразования более глубинных горизонтов и о возможном дополнительном источнике микроэлементов. Полигенный характер источника микроэлементов нефтей неоднократно отмечался во многих публикациях авторов статьи. Часто более высокая корреляция с химическим составом морской фауны, а не наземной, является указанием на сапропелево-гумусовый тип исходного ОВ, что согласуется с геохимической характеристикой процессов генерации УВ на территории бассейна. Безусловно, привлечение в исследование широкого комплекса микроэлементов (редкоземельных, платиноидов, радиоактивных) поможет более обоснованно решать спорные проблемы.

Таким образом, геохимическое изучение продуктов выбросов грязевого вулканизма и нефтей западного борта Южно-Каспийской впадины и их сравнительный анализ способствуют познанию особенностей глубинных горизонтов земной коры, дополнительных источников УВ в глубокопогру-женных отложениях осадочной толщи, уточнению онтогенеза УВ-скоплений и в конечном итоге более эффективной оценке перспективности поисков скоплений нефти и газа на больших глубинах.

Список литературы Геохимические особенности нефтей и нефтепроявлений грязевых вулканов западного борта Южно-Каспийской впадины

- Зульфугарлы Д.И. Распространение микроэлементов в каустобиолитах, организмах, осадочных породах и пластовых водах. – Баку: Изд-во Азерб. ун-та, 1960. – 230 с.

- Исраелян А.Д. Микроэлементы в золах нефтей майкопской свиты Азербайджана // Тр. Азерб. науч.-исслед. ин-та по добыче нефти. – Вып. 8. – Баку, 1959. – С. 274–280.

- Гулиев И.С., Алиев Ад.А., Бабаев Ф.Р. Геохимическая характеристика нефтей месторождений Южно-Каспийской впадины // Геология нефти и газа. – 2012. – № 4. – С.79–83.

- Бабаев Ф.Р., Мартынова Г.С. Геохимия нефти (геохимические показатели). – Баку: Indigo Print, 2012. – 52 с.

- Бабаев Ф.Р., Пунанова С.А. Геохимические аспекты микроэлементного состава нефтей. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2014. – 181 с.

- Гусейнов Д.А. Очаги флюидогенерации в Южно-Каспийском бассейне: комплексный анализ результатов изотопно-геохимических исследований и трехмерного бассейнового моделирования // Известия Национальной Академии наук Азербайджана, Науки о Земле. – 2012. – № 1. – С. 3–12.

- Фейзуллаев А.А., Гусейнов Д.А., Рашидов Т.М. Изотопный состав продуктов деятельности грязевых вулканов Южно-Каспийского бассейна в связи с нефтегазоносностью глубокопогруженных отложений // ANAS Transactions, Earth Sciences. – 2022. – № 1. – С. 68–80. DOI: 10.33677/ggianas20220100073.

- Гулиев И.С., Мартынова Г.С., Максакова О.П., Бабаев Ф.Р., Нанаджанова Р.Г., Джавадова А.С. Адамантаноиды в нефтях как показатели наличия нефтематеринских пород на больших глубинах (Апшеронский архипелаг, Южно-Каспийская впадина) // Азербайджанское нефтяное хозяйство. – 2020. – № 2. – С 4–9. DOI: 10.37474/0365-8554/2020-2-4-9.

- Мартынова Г.С., Нанаджанова Р.Г., Гулиев И.С. Закономерности распространения микроэлементов в нефтепроявлениях грязевых вулканов // East European Scientific Journal. – 2022. – Т. 78. – № 2. – С. 21–26. DOI: 10.31618/ESSA.2782-1994.2022.1.78.264.

- Алиев Ад.А. Грязевой вулканизм Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2006. – № 3. – С. 35–51.

- Юсубов Н.П., Гулиев И.С. Грязевой вулканизм и углеводородные системы Южно-Каспийской впадины (по новейшим данным геофизических и геохимических исследований). – Баку: Элм, 2022. – 168 с.

- Виноградова Т.Л., Пунанова С.А. Углеводородные системы ранней генерации. Особенности состава и геолого-геохимические закономерности формирования. – Saarbruchen: Lambert Academic Publishing, 2012. – 244 с.

- Лаврушин В.Ю., Гулиев И.С., Киквадзе О.Е., Алиев А.А., Покровский Б.Г., Поляк Б.Г. Воды грязевых вулканов Азербайджана: изотопно-геохимические особенности и условия формирования // Литология и полезные ископаемые. – 2015. – № 1. – С. 3–29. DOI: 10.7868/S0024497X15010036.

- Каграманов К.Н., Насибова Г.Д., Бабаева М.Т. Грязевые вулканы и их роль в оценке перспектив нефтегазоносности осадочного бассейна // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2023. – Т. 374. – № 2. – С. 66–73. DOI: 10.33285/2413-5011-2023-2(374)-66-73.

- Алиев А.И. Грязевые вулканы — очаги периодической газогидродинамической разгрузки быстропогружающихся осадочных бассейнов и важные критерии прогноза газоносности больших глубин // Геология нефти и газа. – 2006. – № 5. – С. 26–32.

- Гулиев И.С., Керимов В.Ю., Осипов А.В., Мустаев Р.Н. Генерация и аккумуляция углеводородов в условиях больших глубин земной коры // SOCAR Proceedings. – 2017. – № 1. – С. 4–16. DOI: 10.5510/OGP20160200273.

- Гусейнов Д.А. Зрелость углеводородных флюидов и глубинно-стратиграфическая приуроченность очагов флюидогенерации в Южно-Каспийском бассейне // Азербайджанское нефтяное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 11–21.

- Родкин М.В., Пунанова С.А. Корреляционные зависимости микроэлементного состава природных объектов // Геология нефти и газа. – 2022. – № 4. – С. 99–107. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-4-99-107.