Геохимические особенности почв и культурных слоев поселения неолита - энеолита Кочегарово-1 в лесостепной зоне Западной Сибири и их палеоэкологическая интерпретация

Автор: Бикмулина Л.Р., Якимов А.С., Мосин В.С., Баженов А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучены культурные слои и почвенные горизонты поселения неолита - энеолита Кочегарово-1, а также современная почва в его окрестностях. Получены данные о распределении химических элементов в почвенно-археологическом профиле и фоновой почве. Рассчитаны геохимические коэффициенты для культурных слоев археологического памятника и генетических горизонтов современной почвы. Установлено, что в культурных слоях неолита и энеолита шесть химических элементов (фосфор, калий, кальций, магний, марганец и стронций) образуют устойчивые зоны аккумуляции, причем в энеолитических их концентрации выше. Наиболее информативными геохимическими коэффициентами являются CIA, Rb/Sr, Ba/Sr, MnO/Al2O3, (CaO+MgO)/Al2O3 и Zr/TiO2. Выполнена реконструкция природных условий во время существования поселения, а также особенностей хозяйственной деятельности его обитателей. Появление поселения в неолите было связано с изменением гидрографической ситуации в регионе (изменилось русло р. Миасс, высвободились новые участки суши с полугидроморфными ландшафтами). В это время оно располагалось на речном пляже и, вероятно, носило сезонный характер. В энеолите р. Миасс продолжала отступать, сохранялась полугидроморфная природная обстановка и осушались новые участки, примыкавшие к неолитическому поселению. В эту эпоху оно достигало максимальной площади, численности и плотности населения и, возможно, функционировало круглогодично. Признаки антропогенной нагрузки зафиксированы для всех периодов существования поселения, но наиболее выражены в энеолите. Геохимический анализ культурных слоев подтверждает, что его обитатели занимались охотой, собирательством и рыбной ловлей.

Культурный слой, почва, химический элемент, геохимический коэффициент, неолит, энеолит, лесостепь, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145809

IDR: 145145809 | УДК: 903+631.4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.035-044

Текст научной статьи Геохимические особенности почв и культурных слоев поселения неолита - энеолита Кочегарово-1 в лесостепной зоне Западной Сибири и их палеоэкологическая интерпретация

Почвообразование играет важную роль в формировании ландшафтов и оказывает влияние на жизнедеятельность людей. В различные исторические эпохи почвенные процессы протекали неодинаково, что проявлялось в формировании определенных типов почв. Изучение особенностей почвообразования во времени (соотношение почвенных процессов, характер их протекания, выраженность в профиле) – одна из важнейших задач современной палеогеографической науки, и палеопочвоведения в частности. Почва является консервативным элементом ландшафта, способным долго сохранять информацию о древних природных условиях в виде свойств и признаков в своем профиле. В то же время встречаются почвы, исключенные из почвообразования в результате их перекрытия естественными или искусственными насыпями. Наряду с другими природными палеоархивами (споры и пыльца растений, фитолиты, палеонтологический материал) погребенные почвы являются ценным источником информации о древних природных условиях, их изменении и влиянии на этнокультурные процессы. В этой связи особое значение приобретает изучение почв под археологическими объектами (культурные слои, курганные насыпи, фортификационные сооружения, транспортные системы). Комплексные исследования памятников, начатые в 60-х гг. XX в., привели к созданию нового междисциплинарного научного направления – археологического почвоведения [Дёмкин, 1997; Дергачёва, 1997]. В последнее десятилетие наряду с классическими почвенно-археологическими исследованиями проводят геохимическое изучение почв и культурных слоев, что позволяет реконструировать хозяйственную деятельность древнего населения. Следует отметить пространственную неоднородность по степени изученности геохимического состояния археологических памятников. Наиболее исследованным регионом является европейская часть России [Александровский, Александровская, 2009; Бронникова, Мурашева, Якушев, 2007; Гольева, 2009; Дёмкин, 2000; Долгих, 2010; Дружинина, 2012; Калинин, Алексеев, 2008; Татьянченко, Алексеева, Калинин, 2013]. В Западной Сибири подобные работы начали проводить недавно, и они продолжают носить эпизодический характер [Валдайских, 2007; Сафарова, Якимов, 2012].

Цель нашего исследования заключалась в установлении закономерностей распространения химических элементов в почвенно-археологическом профиле многослойного памятника в западно-сибирской лесостепи, реконструкции видов хозяйственной деятельности древнего населения, а также условий почвообразования и осадконакопления (на примере поселения Кочегарово-1).

Район, объекты и методы исследований

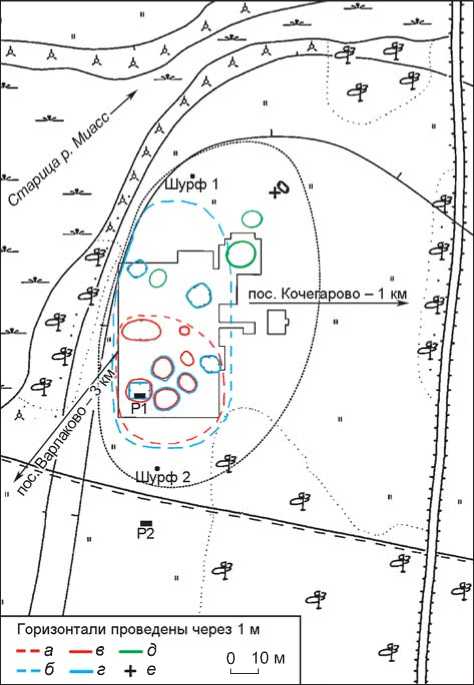

Исследуемая территория расположена в юго-западной части Западно-Сибирской аккумулятивной равнины и находится в пределах лесостепной природной зоны (рис. 1). Климат региона континентальный, характеризуется среднегодовыми температурой воздуха 1,1 ºС и количеством осадков 360 мм [Кузнецов, Егоров, 2001, с. 48].

Объектами исследования являлись культурные слои и генетические почвенные горизонты поселения Кочегарово-1, а также современная почва в его окрестностях. Археологический памятник, расположенный на I надпойменной террасе р. Миасс, находится на границе Мишкинского и Юргамышского р-нов

Рис. 1. Расположение поселения Кочегарово-1.

Курганской обл. в 1 км к западу от д. Кочегарово, его координаты 55º36ʹ с.ш. и 64º01ʹ в.д. (рис. 2).

К настоящему времени изучено ок. 2 000 м2 площади поселения, включая восемь жилых сооружений эпох неолита и энеолита. Археологическая коллекция составила ок. 20 тыс. изделий из камня и керамики. Неолитический комплекс представлен полуяйцевидны-ми остродонными сосудами с прямыми или загнутыми внутрь верхними краями с наплывами на внутренней стороне. Орнамент нанесен в технике прочерчивания, отступающего накола и шагающей гребенки. Основной керамический комплекс не выходит за рамки козлов-ско-полуденской традиции. Есть также боборыкинские сосуды – плоскодонные, профилированные, неорна-ментированные или с прочерченным и накольчатым орнаментом. Каменный инвентарь представлен преимущественно пластинчатым комплексом с традиционным набором: пластины с ретушью, угловые резцы, пластины с выемкой и острия. Кроме того, встречаются единичные геометрические микролиты, концевые скребки на пластинах, скребки на отщепах, наконечники стрел, обработанные с двух сторон. Энеолитический комплекс характеризуется гребенчатой, гребенчато-ямочной, крупно-накольчатой керамикой и отщепово-пла-стинчатым набором каменного инвентаря, что является традиционным для этого региона.

Основными методами исследования послужили почвенно-археологический [Дёмкин, 1997, с. 37] и рентгенофлуоресцентная спектроскопия с применением спектрометра «Спектроскан МАКС-GV»*. Образцы для анализа отбирались сплошной колонкой через 3 см из культурных слоев и почв поселения, а также современной почвы.

Возраст культурных слоев определен методом радиоуглеродного датирования, преимущественно

*Рентгенфлуоресцентная спектроскопия выполнена в лаборатории геохимии и минералогии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино.

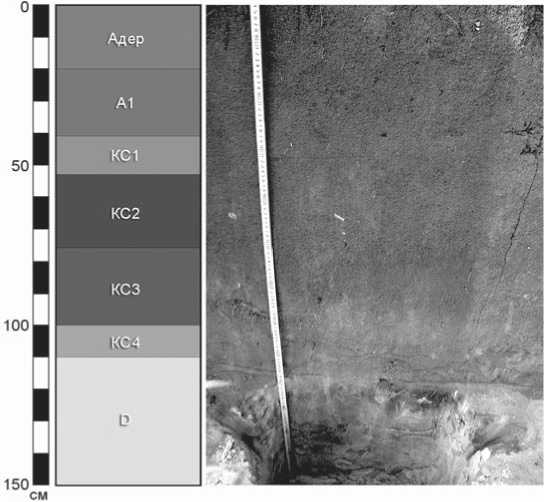

Рис. 2. Схема поселения Кочегарово-1.

а – граница неолитического поселения; б – энеолитического поселения; в – неолитические жилищные впадины; г – энеолитические; д – два кургана и наземное жилище бронзового века; е – нулевой репер. Р1 – почвенно-археологический разрез; Р2 – разрез современной почвы.

керамического материала, а также угля [Выборнов, Мосин, Епимахов, 2014; Мосин и др., 2014] (см. таблицу )*. По керамике из неолитического комплекса (культурный слой 4) получено 12 дат, которые укладываются в период 5200–3990 гг. до н.э.; по энеоли-тическим материалам (культурный слой 2) – четыре (три – по керамике, одна (СОАН-7067) – по углю с пола жилища) в интервале 4350–3350 гг. до н.э., что соответствует общей хронологии неолита и энеолита Урала.

Радиоуглеродные даты материала поселения Кочегарово-1

|

№ п/п |

Шифр |

Дата |

№ п/п |

Шифр |

Дата |

||

|

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

14С, л.н. |

Калиброванная (68,2 %), гг. до н.э. |

||||

|

Неолитический комплекс |

Полуденско-гребенчатая традиция |

||||||

|

Козловская традиция |

9 |

Ki-15543 |

5640 ± 90 |

4550–4350 |

|||

|

1 |

Ki-16646 |

6050 ± 90 |

5200–4800 |

10 |

Ki-15950 |

5950 ±90 |

4940–4710 |

|

2 |

Ki-16856 |

5740 ± 90 |

4700–4490 |

11 |

Ki-16855 |

5630 ± 90 |

4550–4360 |

|

3 |

SPb-1269 |

5952 ± 100 |

4964–4723 |

12 |

SPb-1271 |

5815 ± 150 |

4841–4494 |

|

4 |

SPb-1272 |

6073 ± 100 |

5077–4843 |

Энеолитический комплекс |

|||

|

5 |

SPb-1273 |

5817 ± 130 |

4806–4521 |

13 |

Ki-15544 |

5220 ± 80 |

4230–3950 |

|

6 |

SPb-1274 |

5878 ± 120 |

4856–4591 |

14 |

Ki-15962 |

5410 ± 90 |

4350–4070 |

|

Боборыкинская традиция |

15 |

Ki-16847 |

4 660 ± 90 |

3630–3350 |

|||

|

7 |

Ki-15542 |

5270 ± 80 |

4230–3990 |

16 |

СОАН-7067 |

5170 ± 95 |

4230–3800 |

|

8 |

Ki-16647 |

5920 ± 90 |

4940–4700 |

||||

Морфологическое строение почв и культурных слоев

Почвенно-археологический разрез. Во время полевого сезона 2012 г. в юго-западном секторе раскопа в стенке жилища был заложен почвенно-археологический разрез (рис. 3). Верхняя его часть представлена лугово-черноземной почвой [Классификация^, 1977, с. 98]. Дерновый горизонт (Адер,

Рис. 3. Строение почвенно-археологического разреза поселения Ко-чегарово-1 (пояснения см. в тексте).

0-20 см*) - супесь темно-серого цвета, мелко-комковатой структуры, рыхлая, увлажненная, присутству- ют корни трав и норы насекомых, нижняя граница ровная, переход заметный по цвету. Гумусовый горизонт (А1,20-41 см) - супесь темно-серого цвета, комковатой структуры, уплотненная, сухая, фиксируются корни трав и норы насекомых, нижняя граница ровная, переход заметный по цвету и плотности. Ниже залегает серия разновозрастных культурных слоев.

Первый культурный слой (КС1, 41-52 см) -супесь серого цвета с белесоватостью при высыхании, мелкокомковатой структуры, плотная, сухая, отмечены корни трав и артефакты (остатки печи, шлак), нижняя граница ровная, переход заметный по цвету; датируется эпохой Средневековья. Второй культурный слой (КС2, 52-76 см) - супесь темно-серого цвета с белесоватостью при высыхании, мелкокомковатой структуры, очень плотная, сухая, присутствуют корни трав и артефакты (керамика), нижняя граница ровная, переход заметный по цвету; относится к энеолиту Третий культурный слой (КС3, 76-100 см) - супесь серого цвета со светло-серыми фрагментами с белесоватостью при высыхании, комковатой структуры, плотная, сухая, фиксируются корни трав и норы землеройных животных, нижняя граница ровная, переход заметный по цвету; датируется переходным (от неолита к энеолиту) периодом. Четвертый культурный слой (КС4, 100-110 см) - супесь

*Здесь и далее глубина от современной поверхности.

серого цвета с желто-коричневыми фрагментами, мелкокомковатой структуры, рыхлая, увлажненная, нижняя граница ровная, переход ясный по цвету; относится к неолитическому времени. Подстилающая порода (D, 110–150 см) – аллювиальный крупнозернистый песок желто-коричневого цвета, бесструктурный, слоистый, рыхлый, увлажненный. Весь почвенно-археологический профиль не реагирует с 10%-й соляной кислотой (HCl).

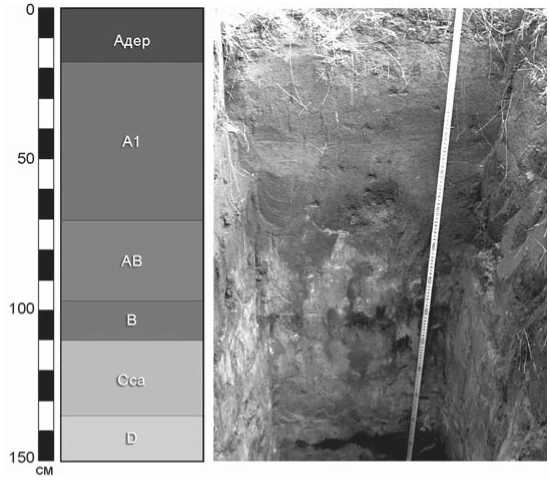

Современная почва. Фоновый разрез расположен в 25 м к югу от границы археологического памятника (см. рис. 2). Современная почва относится к лугово-черноземному типу [Там же] и имеет следующее строение (рис. 4). Дерновый горизонт (Адер, 0–18 см) – супесь серого цвета, мелкокомковатой структуры, уплотненная, сухая, в большом количестве присутствуют корни растений, нижняя граница ровная, переход заметный по цвету. Гумусовый горизонт (А1, 18–70 см) – супесь темно-серого цвета, комковатой структуры, плотная, сухая,

Рис. 4. Строение современной почвы (пояснения см. в тексте).

зафиксированы корни трав, норы землеройных животных, включения крупно- и среднезернистого песка, нижняя граница языковатая, переход ясный по цвету. Гумусово-иллювиальный горизонт (АВ, 70–97 см) – легкий опесчаненный суглинок светло-серого цвета с темно-серыми фрагментами, глыбистой структуры, плотный, увлажненный, нижняя граница слабоволнистая, переход заметный по цвету. Иллювиальный горизонт (В, 97–110 см) – легкий опесчаненный суглинок желто-коричневого цвета с серыми фрагментами, глыбистой структуры, уплотненный, увлажненный, нижняя граница ровная, переход ясный по реакции с 10%-й HCl. Почвообразующая порода (Сса, 110–135 см) – аллювиальный крупнозернистый песок желто-коричневого цвета, бесструктурный, уплотненный, увлажненный, присутствуют новообразования карбонатов в виде белоглазки и мучнистых пятен, корни трав, нижняя граница ровная, переход ясный по прекращению реакции с 10%-й HCl. В основании профиля расположена подстилающая порода (D, 135–150 см) – аллювиальный крупнозернистый песок желто-коричневого цвета, бесструктурный, слоистый, плотный, увлажненный.

Сравнительный анализ морфологического строения почвенно-археологического разреза и современной почвы выявил ряд сходных особенностей и различий, которые не выходили за ранг почвенного подтипа. Почвенные профили характеризуются изменением цвета сверху вниз от темно-серого до желто-коричневого, легким гранулометрическим составом (супесь – легкий суглинок), включением растительных остатков. Изученные почвы подстилаются песчаными аллювиальными отложениями. В то же время современная почва отличается наличием реакции с 10%-й HCl и при- сутствием самостоятельного горизонта карбонатной аккумуляции (Сса) с новообразованиями карбонатов. Кроме того, эта почва менее структурирована и увлажненность в ней фиксируется с 70 см, тогда как в почвенно-археологическом разрезе – со 100 см.

Геохимическое состояние почв и культурных слоев

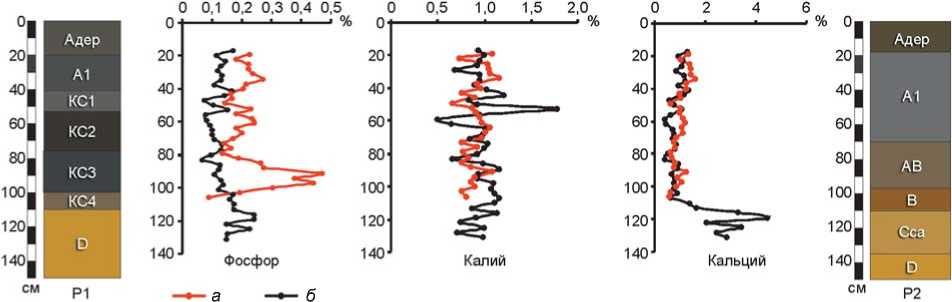

Распределение элементов по профилям. По результатам рентгенофлуоресцентной спектроскопии были получены данные о распределении 38 элементов по исследованным профилям. Выполнен сравнительный анализ по содержанию фосфора (Р2О5), калия (К2О), кальция (СаО), магния (МgО), марганца (MnO) и стронция (Sr) в изученных почвах и культурных слоях. Данные элементы способны образовывать устойчивые зоны аккумуляции, т.к. обладают невысокой мобильностью. Кроме того, они имеют преимущественно биогенное происхождение, что позволяет использовать их в качестве маркеров хозяйственной деятельности человека.

Фосфор. Он поступает в почвы в результате жизнедеятельности животных, а также с растительными остатками [Веллесте, 1952]. В фоновом профиле для фосфора характерно равномерное распределение, а его концентрация не превышает 0,2 % (рис. 5). В почвенно-археологическом разрезе содержание фосфора в 2–2,5 раза выше в культурных слоях, при этом максимум зафиксирован в КС3.

Калий. Его содержание в изученных почвах колеблется преимущественно в пределах 1 % (рис. 5). Наи- большее значение зафиксировано для средней части гумусового горизонта современной почвы и составляет ок. 2 %. В культурных слоях отмечено незначительное повышение концентрации калия.

Кальций. Его распределение в изученных разрезах схожее (рис. 5). Следует отметить, что на поселении концентрация кальция выше и области повышенного содержания совпадают с культурными слоями. Резкое увеличение концентрации в 2–2,5 раза зафиксировано в окарбоначенной почвообразующей породе современной почвы и связано с естественными факторами.

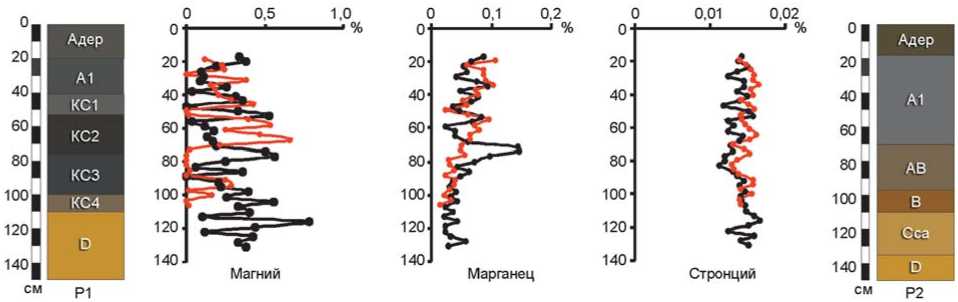

Магний. Динамика его распределения отличается высокой частотой и амплитудой, содержание изменяется в пределах 1 % (рис. 6). В целом в почвенно-археологическом профиле магния содержится больше, чем в фоновой почве, на 0,1–0,2 %, а зоны концентрации приурочены к культурным слоям. Наибольшее содержание данного элемента зафиксировано в почвообразующей породе и составляет ок. 1 %.

Марганец. В изученных профилях тенденция его распределения заключается в постепенном уменьшении концентрации с глубиной (рис. 6). В целом содержание марганца несколько выше на поселении и ко- леблется в пределах 0,1 %. В то же время наибольшее его количество отмечено в гумусовом горизонте фоновой почвы, но не превышает 0,2 %.

Стронций. Для культурных слоев поселения характерна повышенная (в 1,5 раза) по сравнению с фоновой почвой концентрация стронция, но не более 0,02 % (рис. 6).

Таким образом, культурные слои являются зонами аккумуляции рассмотренных элементов и способны сохранять их длительное время, как и тенденцию распределения по профилю. Данные о строении культурных слоев, содержании и распространении химических элементов в них свидетельствуют о хозяйственной деятельности на поселении Кочегаро-во-1 во все периоды его существования, но наиболее интенсивной в эпоху энеолита.

Геохимические коэффициенты и условия почвообразования. Методологическая основа геохимических коэффициентов позволяет проводить реконструкцию условий почвообразования и осадконакопления. Для территории лесостепной зоны Западной Сибири подобное исследование является пионерным. Известны 14 геохимических коэффициентов,

Рис. 5. Распределение фосфора, калия и кальция в почвенно-археологическом ( а ) и фоновом ( б ) профилях (Р1 – почвенно-археологический разрез, Р2 – разрез современной почвы).

Рис. 6. Распределение магния, марганца и стронция в почвенно-археологическом и фоновом профилях.

Усл. обозн. см. рис. 5.

используемых в палеогеографии [Калинин, Алексеев, Савко, 2009, c. 7]. Проведены расчеты для всех показателей и установлено, что наиболее перспективными для палеоэкологических исследований поселения Ко-чегарово-1 и его окрестностей являются шесть.

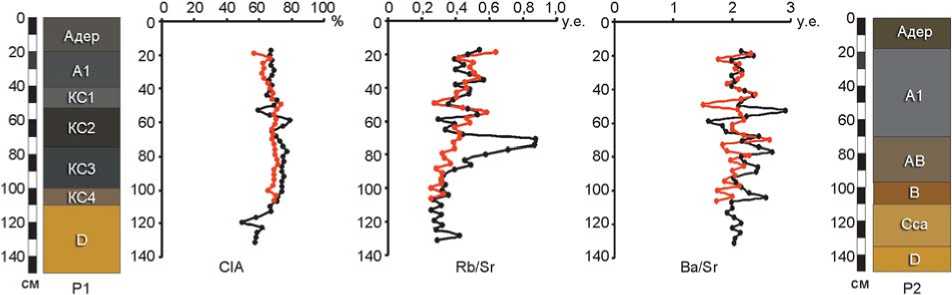

CIA = [Al 2 O 3 /(Al 2 O 3 + CaO + Na 2 O + K 2 O)] × 100. Отражает соотношение первичных и вторичных минералов [Nesbitt, Young, 1982]. Его динамика в почвенно-археологическом разрезе отличается небольшими колебаниями в пределах 65–75 %, при этом во всех культурных слоях зафиксировано повышение на 5–10 % по сравнению с остальными частями профиля (рис. 7). В современной почве значения CIA в целом выше (75–80 %), но отмечаются зоны (на глубине 50–60 и 110–120 см) с низкими показателями (40–50 %).

Rb/Sr. Показывает различную устойчивость к выветриванию слюд и калиевых полевых шпатов (КПШ), с которыми ассоциирует рубидий, и карбонатов, в ассоциации с которыми находится стронций [Gallet, Bor-ming, Masayuki, 1996]. На поселении данный показатель с глубиной снижается с 0,7 до 0,2 у.е. (рис. 7). При этом отмечено резкое его уменьшение до 0,2 у.е.

в КС1 и увеличение до 0,6 у.е. в нижележащем КС2. В фоновой почве картина распределения коэффициента по профилю сходная, но отличается бóльшими изменениями значения (от 0,2 до 0,9 у.е.), при этом максимальное фиксируется на глубине 70–80 см.

Ba/Sr. Характеризует гидротермические условия осадконакопления, в частности процесс выщелачивания [Елизарова, 2006; Retallack, 2003]. Барий находится в ассоциации с КПШ и выносится из почвы слабее стронция, который ассоциирует с карбонатами [Перельман, 1989, с. 59]. Динамика распределения коэффициента в почвенно-археологическом разрезе характеризуется высокой частотой и колебаниями в диапазоне 1–3 у.е. (рис. 7). Следует отметить, что в культурных слоях 2–4 отмечаются повышенные значения, а в КС1, наоборот, уменьшение до минимума. Для современной почвы характерно сходное распределение коэффициента по профилю, при этом на глубине 50–60 см зафиксирован максимум, а ниже на 10 см – минимум.

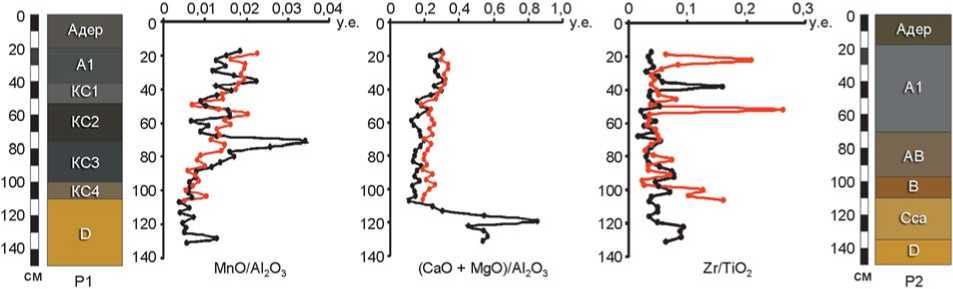

MnO/Al2O3. Позволяет судить об уровне биологической активности и продуктивности [Vlag, Kruiver, Dekkers, 2004]. На поселении данный показатель постепенно уменьшается с глубиной (рис. 8). В КС1

Рис. 7. Динамика геохимических коэффициентов CIA, Rb/Sr, Ba/Sr в почвенно-археологическом и фоновом профилях. Усл. обозн. см. рис. 5.

Рис. 8. Динамика геохимических коэффициентов MnO/Al2O3, (CaO + MgO)/Al2O3, Zr/TiO2 в почвенно-археологическом и фоновом профилях.

Усл. обозн. см. рис. 5.

фиксируется его резкое снижение до минимума (менее 0,01 у.е.). В остальных культурных слоях значения коэффициента повышенные. В профиле современной почвы отмечены резкие колебания показателя, который изменяется от 0,01 до 0,04 у.е., при этом максимум наблюдается на глубине 60–80 см.

(CaO + MgO)/Al2O3. Отражает накопление почвенного кальцита и доломита [Retallack, 2003]. Данный показатель постепенно уменьшается вниз по почвенно-археологическому профилю (рис. 8). В КС2 и КС3 отмечены интервалы его повышения и снижения, тогда как в КС1 фиксируется уменьшение, а в КС4 – увеличение. Значение коэффициента колеблется в диапазоне 0,2–0,4 у.е. За пределами поселения отмечается резкое изменение в его динамике. В нижней части профиля зафиксирован максимум (1 у.е.), а выше 100 см значения не превышают 0,3 у.е.

Zr/TiO2. Позволяет оценить степень однородности материала [Бушинский, 1963; Schilman et al., 2001]. На поселении этот коэффициент характеризуется резким изменением значений от минимальных (0,01 у.е.) до максимальных (0,3 у.е.), зафиксировано три пика: в КС4, верхней части КС2 и горизонте А1 (рис. 8). Современная почва отличается меньшей изменчивостью данного показателя, который не превышает 0,2 у.е.

Распределение геохимических коэффициентов в почвенно-археологическом разрезе, а также сравнительный анализ с их динамикой в современной почве позволили установить ряд особенностей. В культурных слоях неолита и энеолита отмечены повышенные значения всех показателей, наиболее высокие – в КС2. В то же время в КС2 и КС3 фиксируются зоны снижения коэффициентов, что может быть связано с активной хозяйственной деятельностью населения в эти периоды. Особо следует отметить КС1, где наблюдаются низкие значения показателей. Вероятно, это обусловлено большой антропогенной трансформацией материала культурного слоя. Современная почва характеризуется высокой частотой и амплитудой изменения геохимических коэффициентов и нередко демонстрирует общую тенденцию их распределения в почвенно-археологическом профиле.

Реконструкция среды обитания древнего населения

Изученный район впервые был заселен древним человеком на рубеже раннего и позднего неолита, что совпало с изменением гидрографической ситуации. В этот период произошло осушение части территории, установилась полугидроморфная природная обстановка и начались почвообразовательные процес- сы. В эпоху неолита поселение располагалось на мысу р. Миасс и, вероятно, было сезонным, т.к. периодически затапливалось. Анализ культурного слоя этого периода позволяет заключить, что первые люди поселились на речном пляже (все ранние неолитические артефакты были найдены в подстилающей породе, которая является аллювиальным песком), на берегу древнего русла р. Миасс (граница ожелезненных ги-дрогенных песков зафиксирована в 5 м от поселения в северо-западном направлении). После осушения территории проявился процесс суффозии с образованием котловин, которые были использованы древним населением для постройки нескольких жилищ (на это указывает просадка подстилающей породы (археологического материка) с вышележащими горизонтами и культурными слоями). Антропогенное воздействие в неолите было незначительное, т.к. в культурном слое хорошо читаются признаки древнего педогенеза и осадконакопления.

В эпоху энеолита р. Миасс окончательно отступила и произошло осушение новых территорий, примыкавших к границам неолитического поселения. Природные условия того времени характеризуются усилением континентальности. Полугидроморфная природная обстановка сохранялась. Площадь поселения увеличивалась и достигла максимума. Мощность культурных слоев и их антропогенная трансформация свидетельствуют о длительной и активной хозяйственной деятельности в этот период. Численность и плотность энеолитического населения были максимальными за все время существования поселения. Следует отметить, что на рубеже неолита и энеолита минимум один раз был длительный перерыв в функционировании поселения, о чем свидетельствует резкое отличие одновозрастных культурных слоев (КС2 и КС3). К концу энеолита установилась природная обстановка, характерная для речных террас, с формированием переходных типов почв, в частности лугово-черноземных.

Финальный этап функционирования поселения датируется эпохой Средневековья. В это время его заселение носило кратковременный характер. Культурный слой сильно трансформирован остатками печи и продуктами горения (шлаки, уголь). После того как средневековое население покинуло поселение, начался современный процесс почвообразования по луговочерноземному типу, а культурный слой Средневековья (КС1) выступил в роли почвообразующей породы.

Заключение

Проведенное комплексное геохимическое исследование культурных слоев многослойного поселения Ко-чегарово-1 и современной почвы в его окрестностях позволило выявить ряд закономерностей во внутри-профильном распределении элементов и рассчитанных геохимических коэффициентов. Кроме того, была осуществлена палеоэкологическая реконструкция хозяйственной деятельности и среды обитания населения в неолите и энеолите.

Среди химических элементов выявлено шесть (фосфор, калий, кальций, магний, марганец и стронций), которые могут служить маркерами при реконструкции хозяйственной деятельности древнего населения. Впервые для данного района использованы геохимические коэффициенты, позволяющие реконструировать условия почвообразования и осадконакопления. При этом установлено, что наиболее информативными из них являются CIA, Rb/Sr, Ba/Sr, MnO/Al 2 O 3 , (CaO + MgO)/Al 2 O 3 и Zr/TiO 2 .

В эпоху раннего неолита произошло изменение русла р. Миасс, высвободились новые участки суши и установились полугидроморфные природные условия. На одном из о сушенных участков возникло поселение Кочегарово-1, которое было расположено на речном пляже в непосредственной близо сти от реки и, вероятно, носило сезонный характер. По результатам геохимических исследований и археологическому материалу установлено, что основными видами хозяйственной деятельности неолитического населения были охота, рыбная ловля, собирательство.

Антропогенная нагрузка была невысокой, о чем свидетельствуют строение культурного слоя и его химический состав. На рубеже неолита и энеолита минимум один раз был длительный перерыв в функционировании поселения.

В энеолите в связи с дальнейшим отступанием р. Миасс произошло осушение территории, примыкавшей к поселению; сохранялась полугидроморф-ная природная обстановка, которая к концу эпохи сменилась на природные условия, характерные для речных террас. К этому периоду относится второй этап функционирования поселения. Оно было обитаемо в более длительное время года или круглогодично. Основными видами хозяйственной деятельности населения оставались охота и рыболовство, о чем свидетельствуют найденные ко сти таких животных, как медведь, лошадь, лось, благородный олень, ко суля, барсук, куница и выдра*, а также кости рыб, обнаруженные на полу энеолитического жилища-полуземлянки. Кроме того, на это указывает анализ распределения биогенных химических элементов в почвенно-археологическом профиле. Антропогенная нагрузка на культурные слои в этот период была максимальной, они сильно трансформированы, а их материал переработан.

Заключительный этап функционирования поселения относится к Средневековью. Он характеризуется кратковременностью и сильной трансформацией материала культурного слоя.

Следует особо отметить, что изученные объекты отличались легким гранулометрическим составом. Для них характерны высокая степень отзывчивости к изменяющимся природным и антропогенным условиям и в то же время низкая степень сохранности материала. Тем не менее распределение и содержание химических элементов, а также геохимических коэффициентов в разновозрастных культурных слоях показали перспективность данной методики для палеоэкологических реконструкций на археологических памятниках лесостепной зоны Западной Сибири.

Список литературы Геохимические особенности почв и культурных слоев поселения неолита - энеолита Кочегарово-1 в лесостепной зоне Западной Сибири и их палеоэкологическая интерпретация

- Александровский А. Л., Александровская Е.И. Результаты почвенно-геохимических исследований на раскопках Романова двора//Археология Романова двора: предыстория и история центра Москвы в XII-XIX веках: Материалы охранных археологических исследований. -М.: ИА РАН, 2009. -Т. 12. -С. 176-195

- Бронникова М.А., Мурашева В.В., Якушев А.И. Первые данные по пространственной неоднородности элементного состава культурного слоя Гнездовского поселения//Гнездово: Результаты комплексных исследований памятника. -М.: Альфарет, 2007. -С. 145-149

- Бушинский Г.И. Титан в осадочном процессе//Литология и полезные ископаемые. -1963. -№ 2. -С. 7-14

- Валдайских В.В. Экологические особенности формирования почв на местах древних антропогенных нарушений (на примере лесостепной зоны Западной Сибири): автореф. дис.... канд. биол. наук. -Екатеринбург, 2007. -24 с

- Веллесте П. Анализ фосфатных соединений почвы для установления мест древних поселений//КСИИМК. -1952. -Вып. 42. -С. 135-140.