Геохимические особенности состава флюидов и распределение сорг в метаморфических породах Лапландского гранулитового пояса

Автор: Аведисян А.А., Козлов Н.Е., Икорский С.В., Каменский И.Л., Припачкин В.А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.1, 1998 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся характеристики особенностей состава флюидных включений, установленных на основе изотопно-геохимических исследований. Проведенные исследования показали, что полученные результаты могут являться источником дополнительной информации в решении вопроса о протоприроде, реконструкции условий образования и метаморфизма пород, образовавшихся в древних активных зонах Земли.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293290

IDR: 14293290

Текст научной статьи Геохимические особенности состава флюидов и распределение сорг в метаморфических породах Лапландского гранулитового пояса

-

1. Введение

Реконструкция условий образования и метаморфизма пород, образовавшихся в древних активных зонах Земли, является предметом длительной дискуссии. Изучение флюидных включений в минералах широко используется в решении многих дискуссионных проблем магматической и метаморфической петрологии, т.к. состав включений в минералах метаморфических пород может служить источником прямой информации о составе и плотности минералообразующих растворов. К настоящему времени флюидные включения изучены во многих метаморфических комплексах и широко используются для реконструкции петрогенеза, флюидного режима и эволюции нижней коры континентов. Включения минералообразующих сред являются высокоинформативными системами, которые представляют при их изучении, наряду с обширными данными о ведущих физико-химических параметрах и химическом составе минералообразующих растворов и расплавов, также дополнительные данные о последовательности и стадийности процесса минералообразования ( Ермаков, Долгов , 1979; Рэддер , 1987) . В настоящее время изучение состава флюидов проводится как на уровне индивидуальных включений, так и валовым методом (в породе либо в мономинеральных фракциях).

-

2. Методика исследований

Методика исследований включает анализ валового состава газов закрытых пор, определение содержания некарбонатного углерода (Сорг) и изотопию гелия. Валовое извлечение газов производилось путем измельчения проб в вакуумной мельнице в стаканах из нержавеющей стали с последующим анализом на газовых хроматографах Цвет-102 и F-30 с определением He, H2, O2, N2, CH4, тяжелых углеводородных газов (УВГ) С2-С5, СO и СO2. Минимально определяемые концентрации компонентов (в объемных %) составляли: Не – 0.0008, Н2 – 0.0006, О2 – 0.005, N2 – 0.012, CH4 – 0.00005, тяжелых УВГ С2-С5 – 0.00005, СО – 0.003, СО2 – 0.008. Определение Сорг (некарбонатного углерода) производилось весовым полумикрометодом, основанным на классической методике сжигания в печи элементарного анализа в токе кислорода навески породы, предварительно обработанной кипячением в соляной кислоте

для удаления карбонатов ( Успенский и др ., 1975). Минимально определяемое содержание С орг по этой методике составляет 0.001%.

-

3. Геологическое положение Лапландского гранулитового пояса

Исследования состава флюидных включений в породах Лапландского гранулитового пояса являются первой попыткой получения сведений об особенностях флюидного режима их формирования. Характеристика флюидного режима в сочетании с геологическими и изотопно-геохимическими данными поможет более точно реконструировать условия образования и метаморфизма древних активных зон Земли на примере гранулитов Лапландии. Целью проводимого исследования является использование результатов анализа валового состава газов закрытых пор и содержания некарбонатного углерода при рассмотрении вопросов о протоприроде Лапландского гранулитового пояса.

Наряду с валовым изучением газовой фазы в породе путем ее измельчения было проведено изучение валового состава флюидных включений в мономинеральных фракциях граната и кварца из основных и кислых гранулитов. Изучение проводилось методом газовой хроматографии с термической декрепитацией включений в токе гелия. (Анализы выполнены в ГЕОХИ РАН О.Ф.Мироновой).

Гелий для изотопных исследований извлекался путем измельчения образцов в запаянных вакуумированных стеклянных ампулах ( Икорский, Кущ , 1992) . В отличие от плавления, когда из образцов извлекается весь гелий, при измельчении выделение гелия происходит из флюидных включений, имеющих микроскопические размеры. Анализ изотопного состава гелия выполнялся на масс-спектрометре МИ-1201 N 22-78 по методике ( Kamensky et al ., 1990). Ампулы с измельченными образцами вскрывались в разбивающем устройстве, соединенном с системой напуска масс-спектрометра.

Проблема формирования Лапландского гранулитового пояса и протоприроды слагающих его метаморфических пород, тесно связанная с вопросом формирования древних активных зон Земли, является предметом острых дискуссий и обсуждается в литературе длительное время. Еще в 50-е годы были сформулированы две противоположные точки зрения. Согласно представлениям А.А.Полканова, данные образования являются первично интрузивными, а П.Эскола предложил гипотезу вулканогенноосадочного генезиса их протолитов. Высказанное в последнее время В.В.Ждановым предположение о гранулитах как фрагментах (пластинах) гранулит-базитового слоя, тектонически выведенных на поверхность, получило свое развитие в работах Ф.П.Митрофанова.

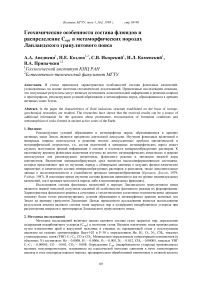

Согласно представлениям (Козлов и др., 1990), в пределах Лапландского гранулитового пояса совмещены породы различного генезиса: метаинтрузивные (возможно, инфракрустальные) и супракрустальные, составляющие значительную часть объема пород. Это позволяет говорить о разрезах и общих чертах их строения. В пределах супракомплекса могут быть выделены нижняя, метаосадочно- вулканогенная, и верхняя, метаосадочная, толщи (рис.1).

I – район р.Танаелв, Сев.Норвегия;

II – район пос.Вуотсо, Сев.Финляндия;

-

III – район р.Яурийоки;

-

IV – Сальные тундры;

-

V – Кандалакшские тундры;

-

VI – Колвицкие тундры;

-

VII – район р.Лотта.

Горизонтальной штриховкой на карте обозначены площади развития пород метавулканогенной толщи, точками – метаосадочной. Площади, в пределах которых выделение названных разновидностей затруднено, обозначены одновременно штриховкой и точками. Черным залиты крупные тела анортозитов.

Условные обозначения для разрезов:

-

1 – метатолеиты;

-

2 – глиноземистые метабазальты;

-

3 – метаандезито-базальты;

-

4 – метаандезиты;

-

5 – метадациты;

-

6 – метатуффиты;

-

7 – метаосадочные породы.

-

4. Результаты исследований и их обсуждение

Рис.1. Схематическая геологическая карта Лапландского гранулитового пояса и обобщенные разрезы супракрустальных толщ различных районов.

Представления о супракрустальной прототоприроде метаморфитов пояса обосновывают логичность изучения в нем органических соединений, так как появление аквагенных отложений, древнейших органических веществ и морфологически распознаваемых прокариот приурочено к рубежу 3.3-3.8 млрд. лет. Именно с этого времени живое органическое вещество становится одним из важных факторов, влияющих на характер эволюции седиментационных процессов, начиная с гипергенеза (Сидоренко, Сидоренко, 1975).

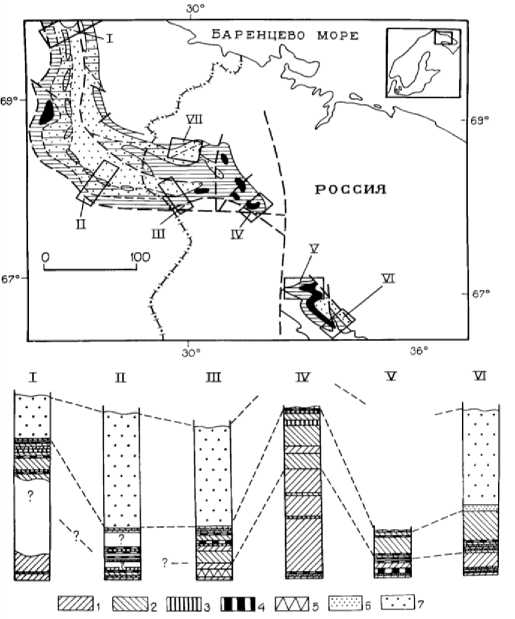

Содержание органического (некарбонатного) углерода было изучено в основных типах пород, слагающих Лапландский гранулитовый пояс. Проведенные исследования (табл.1, рис.2) показали, что для всех изученныx пород характерны низкие содержания Сорг, не превышающие нескольких сотых мас.%. Относительно повышенные содержания отмечены в породах, реконструируемых как осадочные, а отчетливый максимум содержания Сорг установлен в метапелитах. Это можно рассматривать как возможный аргумент в пользу супракрустального, осадочно-вулканогенного генезиса пород, так как хорошо согласуется с закономерностью Траска, установленной для пород фанерозоя, согласно которой максимальные содержания Сорг характерны для пелитовых

П 08> TU3) ГВ<(.21 СГВ«-ЛРК() (» Д <27) А(42) А-Ь<13) Б(32> ГБ<32 >

МЕТАОСАДКИ МЕТАВУЛКАНИТЫ

разностей пород.

П – пелиты,

Т– туффиты,

ГВ – граувакки,

СГВ+АРК – субграувакки и аркозы,

Д – дациты,

А – андезиты,

А-Б – андезито-базальты,

Б – базальты,

ГБ – глиноземистые базальты.

Рис.2. Содержание Сорг (некарбонатного углерода) в основных типах пород

Лапландского гранулитового пояса.

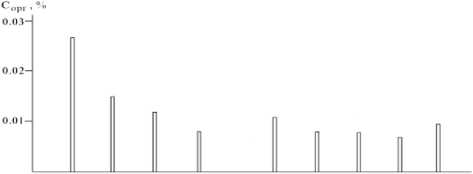

Рис.3. Содержания метана, гелия и тяжелых углеводородов (С2-С5) в основных типах пород Лапландского гранулитового пояса. Условные обозначения на рис.2.

мстадациты мстаграувакки

-

-4Н+-Н------1—Н--------1-----------Н------1------------1---- 1------------------------- 1--------------

- 50 100 150 200

Содержания метана, (п-10'3)см3/кг порода

Рис.4. Распределение содержаний метана в аркозах и дацитах (породы, близкие по химизму, но различные по генезису).

Аналогичный характер распределения установлен по содержанию метана и его гомологов (табл.1, рис.3). Породы, реконструируемые как метаосадочные, характеризуются повышенными значениями CН4 и тяжелых углеводородов с числом углеродных атомов С2–С5. Содержания СО и СО2 изменяются от нулевых значений до нескольких см3/кг, но из-за некоторых методических ограничений, обусловленных сложными физико-химическими явлениями, происходящими при тонком измельчении вещества, эти результаты не могут достоверно интерпретироваться. Неоднозначность интерпретации результатов во многом обусловлена не только методическими трудностями, но также во многом и неоднозначностью генезиса самих газов. Известно, что источником газов могут быть как мантийные, так и внутрикоровые процессы, включая возможность образования их путем смешивания флюидов разного генезиса. В какой-то мере ответ о происхождении газов может быть получен по характеру распределения метана в породах разного происхождения. Содержание СН4 было изучено в породах, близких по химизму, но разных по генезису, и реконструируемых как дациты и аркозы (рис.4). В аркозах наблюдается достаточно широкий разброс содержаний, тогда как в метадацитах он ограничен узким интервалом значений. Наблюдаемый характер распределения метана позволяет предполагать различный его генезис в изученных породах.

Таблица 1. Содержание газов (см3/кг) в основных типах пород Лапландского гранулитового пояса (по данным хроматографического анализа в породе)

|

Порода 1) |

Кол-во образцов |

He (n . 10 -3 ) |

H 2 |

N 2 |

CO |

CO 2 |

CH 4 |

Σ С 2 -С 5 |

С орг , мас.% |

|

Аркозы и субграувакки |

10 |

0.095-1.9 0.76 |

0.34-1.82 1.06 |

0.39-4.99 1.46 |

0.00-0.13 0.0052 |

0.2-2.41 0.71 |

45-1920 477.1 |

0.69-73.05 15.84 |

0.08 |

|

Граувакки |

20 |

0.1-3.7 1.2 |

0.2-2.28 0.86 |

0.19-3.95 1.06 |

0.00-0.0059 0.0016 |

0.00-1.44 0.30 |

4.2-170 135.6 |

0.33-28.29 3.03 |

0.012 |

|

Пелиты |

4 |

0.046-3.6 1.51 |

0.27-0.81 0.63 |

0.28-1.22 0.95 |

0.00-0.004 0.0005 |

0.00-0.19 0.13 |

2.9-100 65.0 |

0.051-2.57 1.52 |

0.027 |

|

Туффиты |

5 |

0.15-0.43 0.39 |

0.34-0.87 0.69 |

0.32-1.55 0.69 |

0.0 |

0.0-0.31 0.088 |

6.2-120 33.0 |

0.28-2.28 0.74 |

0.015 |

|

Дациты и туфы |

8 |

0.1-0.33 1.1 |

0.48-2.04 0.029 |

0.27-0.91 0.36 |

0.0 |

0.0 |

0.97-52 12.7 |

0.012-0.52 0.29 |

0.011 |

|

Андезиты |

8 |

0.3-0.75 0.42 |

0.55-1.36 0.97 |

0.23-0.81 0.47 |

0.0 |

0.0-0.0031 0.0002 |

5.2-40.0 12.9 |

0.42-0.46 0.43 |

0.008 |

|

Андезито-базальты |

4 |

0.23-3.8 0.94 |

0.37-1.14 0.60 |

0.27-0.91 0.36 |

0.0 |

0.0-0.0004 0.00008 |

5.0-42.0 22.0 |

0.11-0.27 0.21 |

0.008 |

|

Базальты |

4 |

0.29-1.9 1.30 |

0.37-1.37 0.91 |

0.24-0.63 0.42 |

0.0 |

0.0-7.8 1.95 |

3.4-37.0 13.7 |

0.086-0.54 0.33 |

0.007 |

1) названия пород даны по результатам реконструкции первичной природы по химическому составу ( Предовский , 1980).

Таблица 2. Содержание N2, CO2, CH4 и H2O в мономинеральных фракциях граната по данным хроматографического анализа

|

Типы гранулитов |

Кол. проб |

Содержание, мол.% |

||||

|

N 2 |

CO 2 |

CH 4 |

H 2 O |

|||

|

Гранулиты Алдана, Анабара, |

1* |

7 |

0.07 |

8.6 |

1.9 |

89.0 |

|

Енисейского кряжа и |

2 |

3 |

0.07 |

18.0 |

2.3 |

75.2 |

|

Канадского щита |

3 |

10 |

0.83 |

37.7 |

2.3 |

59.7 |

|

Лапландские гранулиты |

4 |

3 |

0.05 |

1.69 |

0.06 |

98.2 |

|

5 |

2 |

0.00 |

1.5 |

0.15 |

98.4 |

|

|

6 |

1 |

0.00 |

1.62 |

0.16 |

98.2 |

|

*)1 – пониженных, 2 – умеренных, 3 – повышенных давлений, по Чупину и др., 1993;

4 – кислые, 5 – основные гранулиты, 6 – кислый гранулит, обломок в гранатовом плагиограните (4,5,6 – хроматографический анализ выполнен О.Ф.Мироновой, ГЕОХИ РАН).

Наряду с исследованием Сорг и газов в породе, было проведено также изучение валового состава флюидных включений в мономинеральных фракциях граната и кварца, выделенных из основных и кислых гранулитов. Проведенные исследования (табл.2) установили, что Лапландские гранулиты, по сравнению с гранулитами Сибири, характеризуются более высокими содержаниями воды.

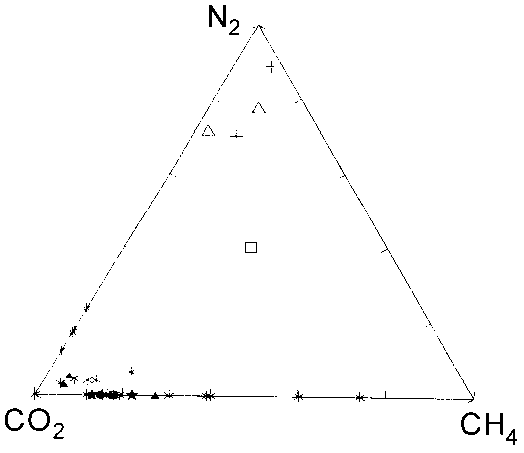

Своеобразие Лапландских гранулитов отмечалось ранее по особенностям минерального состава. Согласно ( Тернер , 1951), несмотря на отчетливо выраженные парагенезисы гранулитовой фации, в гранулитах Лапландии все же присутствуют роговая обманка, биотит и кордиерит. Хроматографический анализ мономинеральных фракций граната и кварца позволил выявить особенности составов флюидных включений основных и кислых гранулитов по соотношению в них N2, CO2 и CH4 (рис.5). В гранатах основных гранулитов, как правило, азот отсутствует, в то время как в кислых гранулитах присутствие азота, не очень высокое, отмечается во всех изученных пробах. Преобладающим компонентом флюидных включений в мономинеральных фракциях гранатов как в основных, так и в кислых гранулитах является СО 2 , содержание которого в пересчете на Н 2 О составляет от 86 до 96 мол.%, содержание метана – от 2.6 до 13.7 мол.%, что позволяет предполагать сходство условий, в которых происходили их метаморфические преобразования.

A 1 – кислые гранулиты,

-

□ 2 – обломок кислого гранулита в

плагиограните,

+

-

3 – плагиограниты,

-

4 – кислый гранулит,

и c ,

-

5 – обломок кислого гранулита в плагиограните,

e

-

6 – плагиогранит,

-

7 – основные гранулиты,

-

8 – гранулиты разных районов мира (по литературным данным).

Рис.5. Соотношение CO2–N2–CH4 в мономинеральных фракциях кварца (1-3) и граната (4-8) основных и кислых гранулитов Лапландии, а также Алданского, Анабарского и Канадского щитов ( Чупин и др ., 1993).

Таблица 3. Содержание и изотопное соотношение гелия в мономинеральных фракциях и в различных типах пород Лапландского гранулитового пояса

|

Номер пробы |

Порода |

Минеральная фракция |

4 Не, (п х 10 "6 ), см3/г |

3 Не/ 4 Не (п х 10 "8 ) |

|||

|

измельч. |

плавл. |

измельч. |

плавл. |

||||

|

ЛАП-32 |

основной гранулит |

гранат |

34.0 2.9 |

_ |

14.2 14.9 |

||

|

ЛАП-33 |

" |

гранат амф. + пирокс. |

150.0 4.2 85.0 |

200 |

11.1 12.4 10.5 |

9.6 |

|

|

ЛАП-34а |

гранат-амфиболов. гнейс |

гранат |

6.3 3.2 |

_ |

10.8 10.6 |

||

|

Б-1 |

эклогитоподобная порода |

гранат амф. + пирокс. |

1.6 16.3 |

11.2 |

15.6 13.9 |

4.1 |

|

|

Я-68 |

кислый гранулит |

гранат кварц |

8.9 0.52 |

2.2 2.3 |

|||

|

АН-124 |

"обломок" из плагиогранита |

гранат кварц |

9.0 0.37 |

1.9 4.0 |

|||

По сравнению с гранатами, в мономинеральных фракциях кварца содержание СО2 снижается до 51-65.5 мол.%. Вторым по содержанию компонентом является азот (20-44 мол.%, а содержание метана изменяется от 1.5 до 14.5 мол.%. Так как кварц является более поздним минералом по отношению к гранату, выявленные различия, вероятно, отражают эволюцию состава метаморфического флюида во времени. Специфический состав флюидов по соотношению СО2–N2–СН4 установлен в мономинеральных фракциях кварца, отобранных из пород, преобразованных в ходе палингенных процессов в гранатовые плагиограниты (2 на рис.5). Полученные результаты позволяют предполагать сходные тенденции в изменении флюидов в процессах метаморфизма и палингенеза. Кроме того, особенности состава включений в кварце из кислого гранулита, подвергшегося палингенезу, допускают возможность существования двух этапов метаморфических преобразований пород кислого состава в Лапландском поясе.

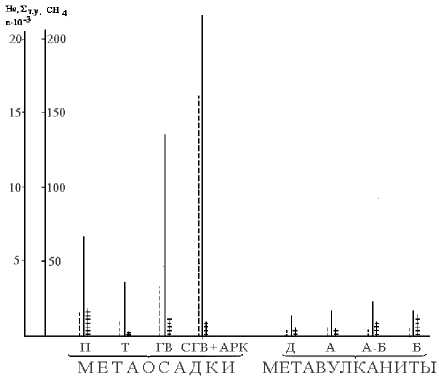

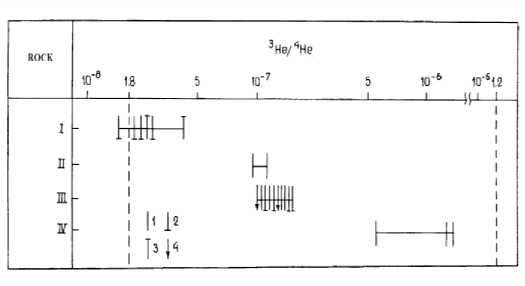

Наряду с хроматографическим анализом было также проведено изучение изотопного состава гелия во флюидных включениях. Привлечение этого метода обусловлено поиском дополнительных критериев в решении вопросов о протоприроде и особенностях формирования Лапландских гранулитов. В основе исследований лежит тот факт, что для пород континентальной коры изотопное отношение 3Не/4Не в среднем составляет 1.8.10-8, в то время как для современной верхней мантии оно принимается равным 1.2.10-5, а для нижней мантии - до 5.10-5 ( Толстихин , 1986). Это позволяет предполагать, что гранулиты, имеющие глубинный источник вещества и сохранившие в изотопном составе гелиевую мантийную компоненту, будут отличны по изотопно-гелиевому соотношению от пород, протолит которых был сформирован в коровых условиях.

Изотопы гелия были изучены как в породе, так и в выделенных из нее мономинеральных фракциях граната и кварца из основных и кислых гранулитов. Для сопоставления были проанализированы анортозиты Колвицких тундр, как породы, залегающие в пределах Лапландского гранулитового пояса и метаморфизованные в условиях, характерных для основных и кислых гранулитов, и магматическое происхождение которых не вызывает сомнения. На мантийный источник анортозитов указывает начальное отношение изотопов стронция 87Sr/86Sr, равное 0.7033.

Изучение содержания 4Не и соотношения 3Не/4Не проводилось в мономинеральных фракциях и в породе. Для анализа использовалась фракция -0.5 + 0.375. Как показали проведенные исследования (табл.3), измеряемые значения 3Не/4Не не зависят от количества выделенного 4Не. Содержание 4Не в различных типах пород и в мономинеральных фракциях изменяется в широких пределах, соотношение же изотопов гелия сохраняется практически одинаковым как в породе, так и в различных мономинеральных фракциях (гранате, кварце, пироксене + амфиболе). Это позволило отказаться от трудоемкой процедуры выделения и очистки мономинеральных фракций и проводить изучение соотношений изотопов гелия непосредственно в породе. Изотопный состав гелия, извлекаемый из флюидных включений дроблением, во всех случаях имеет более высокое значение 3Не/4Не, чем валовый состав гелия, выделяемый плавлением из тех же образцов. Следовательно, для изотопного состава гелия, рассеянного в кристаллической решетке минералов, характерны более низкие значения соотношения изотопов 3Не/4Не.

Это подтверждает правомочность использования полученных изотопных характеристик гелия. Полученные результаты дают представления о соотношении изотопов во флюидных включениях на стадии их формирования и исключают контаминацию радиогенными изотопами.

I – кислые гранулиты;

II – то же, из зоны чередования с основными породами;

-

III – основные кристаллосланцы;

-

IV – анортозиты.

-

5. Выводы

Условные обозначения: 1-4 – порода, гранат, кварц и пироксен, соответственно. Пунктиром обозначены значения изотопного состава гелия в коре и обедненном мантийном резервуаре.

Рис.6. Изотопный состав гелия в метаморфитах Лапландского гранулитового пояса.

В результате проведенных исследований установлено, что в Колвицких анортозитах величина отношения 3 He/ 4 He на порядок и более превышает коровое значение, варьируя в пределах (59 + 307).10 -8 . Это указывает на присутствие в содержащемся в них гелии заметной доли мантийной составляющей (рис.6). Исходя из этого, можно говорить о сохранности в древних магматических породах, связанных с мантийным источником и метаморфизованных в условиях до гранулитовой фации включительно, реликтов мантийного гелия, законсервированного во флюидных включениях метаморфогенных минералов. Результаты изучения изотопного состава гелия в кислых и основных гранулитах Лапландского пояса показывают различие этих образований. В кислых отношение 3He/4He равно (0.74.0).10-8, что близко его значению в коровых комплексах. Кислые породы из зон чередования с основными гранулитами характеризуются повышенным содержанием мантийного гелия, увеличивающим изотопное отношение до (9.4-11.3).10-8. Отношение 3Не/4Не в основных гранулитах достигает (10.615.6).10-8, еще заметнее смещаясь в направлении мантийных значений и отношений, установленных для анортозитов.

Полученные первые данные о составе флюидных включений в метаморфитах Лапландского гранулитового пояса позволяют сделать следующие выводы:

-

• формирование флюидов происходит как в результате метаморфизма пород земной коры, так и, в меньшей степени, за счет глубинных подкоровых флюидов. На пути к поверхности Земли мантийные летучие компоненты смешиваются с летучими компонентами земной коры. Вклад мантийных компонентов значительно меньший, чем коровый, и единственным надежным трассером является гелий. Наблюдаемое отношение 3Не/4Не является результатом смешивания Не mantle (R/Ra -6-30) u He crust .

-

• установленное нами отличие изотопно-гелиевых характеристик основных и кислых гранулитов не позволяет рассматривать их как продукты глубинной магматической или метаморфической дифференциации единого источника.

-

• сходство составов флюидов, установленное по результатам газовой хроматографии, в гранатах кислых и основных гранулитов позволяет предполагать генетическую близость этих пород на этапе метаморфических преобразований.

Авторы статьи выражают свою благодарность О.Ф.Мироновой (ГЕОХИ РАН) за проведение хроматографического анализа мономинеральных фракций граната и кварца, выделенных из гранулитов Лапландии. Особую признательность авторы выражают директору Геологического института, члену-корреспонденту РАН профессору Ф.П.Митрофанову за постоянное внимание к проводимым исследованиям.