Геохимия органического вещества бурых углей Барзасского месторождения Кузбасса

Автор: Тимошина И.Д., Фомин А.Н., Конторович А.Э.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения девонских бурых углей (Rovt = 0,48-0,49 %, градация ПК3) барзасской свиты Барзасского месторождения Кузнецкого бассейна. По изотопному составу органического углерода (δ13С изменяется от -24 до -18 ‰) угли относятся к керогену III типа, состоящему из остатков высшей наземной растительности. Пиролитические параметры углей не согласуются с этим выводом - высокий водородный индекс HI (в среднем около 450 мг УВ/г Сорг) отвечает в основном керогену II типа морского генезиса. Элементный состав керогена (содержание водорода - 8-8,5 %) углей также характерен слабозрелому аквагенному органическому веществу. Примерно в половине образцов углей об этом же свидетельствуют и другие геохимические данные: n-алканы в битумоидах имеют n-C27/n-C17 0,5, Pr/Ph в основном 5. При этом угли имеют свойственные террагенному органическому веществу распределения стеранов (C29/C27 >> 1) и трицикланов (2C19-20/C23-26 > 1), содержат биомаркеры хвойных растений филлокладаны и каураны. Геохимические данные демонстрируют противоречивые результаты о генетической природе этих углей. Но на основании сочетания изотопных и пиролитических характеристик, элементного состава керогена, мацерального состава угля, барзасситы можно отнести к кутикуловым липтобиолитам, исходным материалом которых служили первые примитивные высшие растения

Девон, бурые угли, органический углерод, пиролиз, углеводороды-биомаркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14133469

IDR: 14133469 | УДК: 550.47:553.96(571.17) | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-73-86

Текст научной статьи Геохимия органического вещества бурых углей Барзасского месторождения Кузбасса

В конце силурийского периода в истории жизни на Земле произошло важное событие — растения начали осваивать сушу. Уже в начале девона появи- лись плауновидные, папоротниковидные, членистостебельные. Выход растений на сушу привел к захоронению их в рассеянной и концентрированной формах ОВ в осадочных толщах. Девонские угли

GEOCHEMICAL SURVEYS представляют большой интерес как свидетельства древнейшего на Земле угленакопления, обусловленного появлением и расцветом наземной флоры. Залежи этих редких углей известны в некоторых регионах мира, в том числе и в Кузбассе. Здесь они встречены в среднедевонских прибрежно-морских толщах (барзасская свита, живетский ярус), обнажающихся по р. Барзас в ~50 км севернее г. Кемерово. Барзасская свита лагунно-континентального генезиса [1] залегает на эффузивно-туфогенных образованиях и сложена светло-серыми аргиллитами с прослоями песчаников, конгломератов и известняков, в нижней части свита содержит пласт сапромикситового угля Основной. Два триасовых долеритовых силла залегают выше пласта и один — под ним. Барзасская свита перекрыта песчаниками, алевролитами, аргиллитами нижней красноцветной толщи (D2zv) и яйской свитой мощностью 1,2– 102 м, в которой помимо перечисленного присутствуют известняки и конгломераты.

С 1927 по 1935 г. в бассейне р. Барзас проводились поиски и разведка углей и горючих сланцев. Результаты этих работ обобщены и опубликованы А.В. Тыжновым в 1938 г. Он отмечал, что угли характеризуются повышенными значениями би-туминозности, содержания водорода, теплотворной способности горючей массы. При изысканиях в породах были обнаружены многочисленные нефте-проявления, повысившие интерес к этому району. Барзасское месторождение сложено двумя пластами углей — Основным и Верхним (нерабочим). Первый расположен в нижней части барзасской свиты, мощность его изменяется от 0,7 до 4,8 м (рабочая 1,5–2,5 м). Строение пласта от простого до сложного с частым переслаиванием угольных и породных прослоев мощностью от 0,01 до 0,1 м. Эти угли формировались в период постепенного перехода морских (низших) растений на сушу, поэтому их исходным материалом могло быть ОВ разной генетической природы. Не удивительно, что в барзасси-тах выделяется несколько разновидностей: клареновидный — по внешнему виду напоминающий типичный гумусовый витреновый уголь; кучеряв-чик — линзовидные или мелкоскладчатые обособления среди плитчатого угля; брекчиевидный — уголь низкого качества, которым сложен пласт Верхний; сливной (плотный) — самый ценный по технологическим свойствам; наиболее часто встречается листоватый или плитчатый. По внешнему виду последний представляет сравнительно небольшие по мощности плитки, которые легко расслаиваются на отдельные тонкие пластинки, каждая из которых состоит из спрессованных и перепутанных лентовидных тел. При выветривании они обособляются и образуют так называемую барзасскую рогожку [1]. Именно такой уголь, отобранный около бывшей шахты в пос. Барзас, и был объектом исследований авторов статьи.

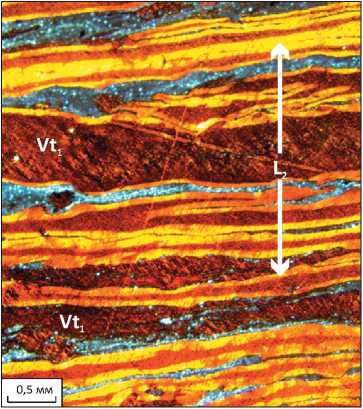

Постепенное снижение со временем природных запасов нефти и газа ставит актуальной задачу поиска альтернативных источников УВ. Ими могут служить сапропелитовые и липтобиолитовые угли, а также горючие сланцы. В 1930–1940-е гг. из бар-засситов уже пытались получать жидкие УВ. Для создания более экономически эффективной технологии данного процесса необходимо знать генетический тип слагающего их органического материала. Это и является целью проведенной авторами статьи работы. Несмотря на длительную историю изучения этих углей, природа слагающего их исходного вещества остается дискуссионной. Палеоботаник М.Д. Залесский [2], впервые изучивший образцы, найденные на отмели р. Томь, обнаружил в них растения Orestovia и Petzia и остатки высших растений — плауновых Barsassia ornate Zal. Низших наземных организмов в виде плесени и др. не было установлено. Он назвал уголь «сапромикси-том». З.В. Ергольская [3] отнесла Orestovia и Petzia к высшим наземным растениям (псилофитам) и предложила классифицировать барзасские угли не как сапромикситы, а как кутикуловые липтобио-литы. Использование современных микроскопов с выводом изображения на монитор компьютера позволяет отчетливо рассмотреть, что он сложен спрессованными листьями. На поперечном срезе каждый слой выглядит более или менее обособленным и четко отграниченным от соседних. При этом сечение каждого слоя чаще всего неоднородно и состоит из трех последовательных полос различной окраски. Обычно сердцевина более темная (различные оттенки красного цвета), а две крайние полоски всегда схожи между собой и в проходящем свете имеют более светлую, желтую или оранжевую окраску (рис. 1). Каждые три слоя в целом представляют продольный разрез стебля, крайние полоски которого являются его кожицей (кутикулой). Ткани центральной его части превратились в гомогенную витреноподобную массу, сильно сократившуюся в объеме. При оценке мацерального состава разных образцов плитчатых углей получаются не всегда однозначные результаты — в одних пробах отмечается преобладание гомогенной витреноподобной массы, в других — кутиноподобной. Усредненные данные мацерального состава по нескольким пробам таких углей показали следующие содержания групп мацералов: витринит (коллинит) — 59 %, лейптинит (кутинит) — 40 %, фюзинит — 1 %. Хотя в единичных срезах отмечается преобладание лейптинита [4]. По вещественно-петрографической классификации гумусовых углей барзассит относится к группе гумолитов, классу гелитолитов, подклассу гелититов, типу липоидо-гелититов, подтипу смешанных ге-лититов, кутикуловой разновидности.

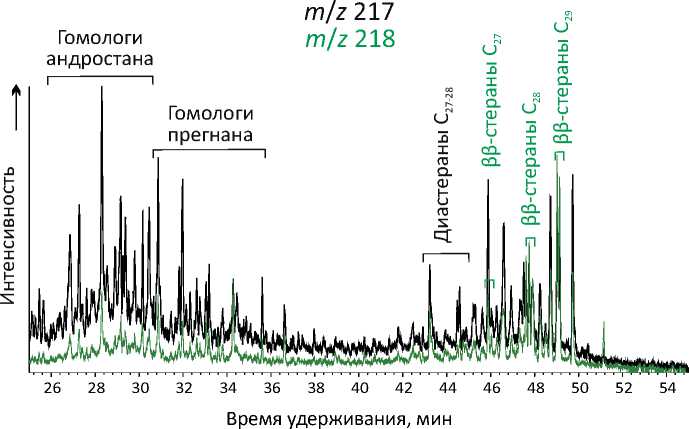

Биогеохимическое изучение образца [5] показало, что ОВ представляет собой смесь из терра-генного и аквагенного материала — распределение n-алканов бимодальное (максимумы на С19 и С25). В барзассите идентифицированы би-, три- и тетрациклические дитерпаны, отмечаются гомологи филлокладана и каурана. Источником хемофосси- лий могли быть смолы ранних Conifers. В стеранах концентрации холестанов и этилхолестанов примерно одинаковы и на масс-хроматограмме отмечаются высокие концентрации УВ ряда андростана и прегнана. Трицикланы имеют высокие содержания и максимум на С23. Авторы статьи считают, что девонские бурые угли формировались в паралических прибрежно-морских условиях, источником молекул-биомаркеров были липиды морских и континентальных биот. В.Н. Меленевcкий и др. [6] изучили аквапиролизом и флеш-пиролизом слабозрелый образец барзассита и отметили, что высокий HI (660 мг УВ/г Сорг), изотопный состав ОВ (513С = = -29,1…-29,8 ‰), близость концентраций стеранов С27-29 в аквапиролизе являются признаками аква-генного материала, однако максимум в п-алканах смещен в высокомолекулярную область.

Несмотря на то, что ОВ барзасской свиты уже исследовалось, выводы о его генезисе сделаны на единичных образцах. Авторы настоящей статьи существенно расширили изучаемую коллекцию для геохимических анализов, что значительно повышает достоверность выводов.

Материалы и методика

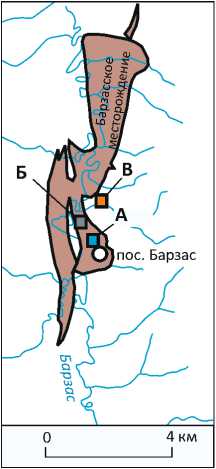

Бурые угли барзасской свиты (D 2 ) Барзасско-го месторождения изучены по 25 образцам пласта Основной из обнажений у пос. Барзас (рис. 2). В лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН по стандартным методикам [7, 8] в пробах определены отражательная способность мацералов (10 об-

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ разцов), концентрации Сорг и пиролитические характеристики (25 образцов), проведена экстракция битумоидов хлороформом (14 образцов), а в лаборатории изотопно-аналитических методов ИГМ СО РАН выполнен изотопный анализ органического углерода (23 образца). В битумоидах установлен групповой состав по методикам, принятым в ИНГГ СО РАН [8], при этом битумоиды двух окисленных бурых углей были объединены. В битумоидах бурых углей (13 проб) проведены исследования методами газожидкостной хроматографии и хрома-томасс-спектрометрии по методикам [8]. Выделен кероген и проведен элементный анализ в пяти образцах по методике [9].

Результаты исследований и обсуждение

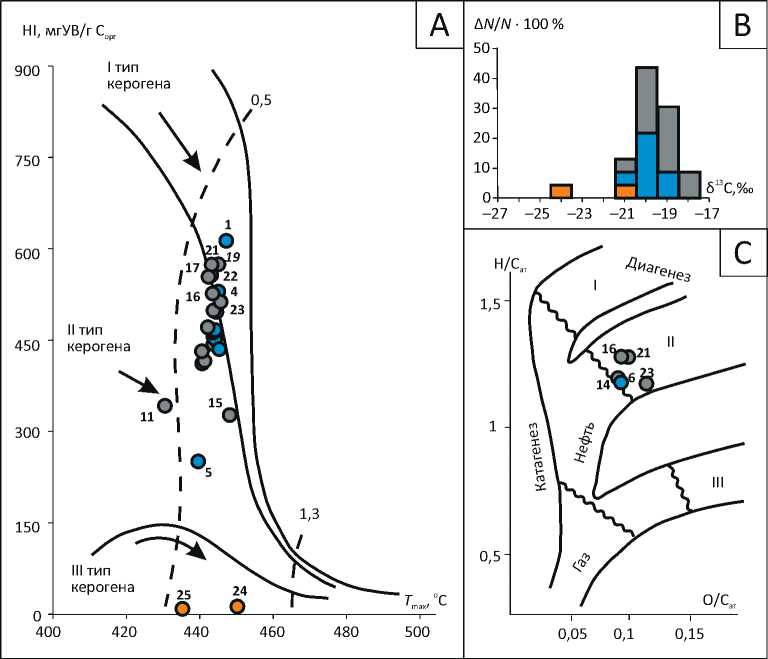

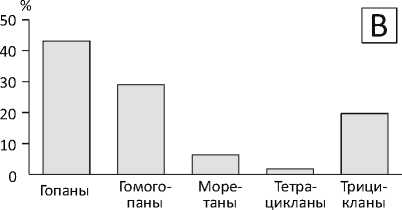

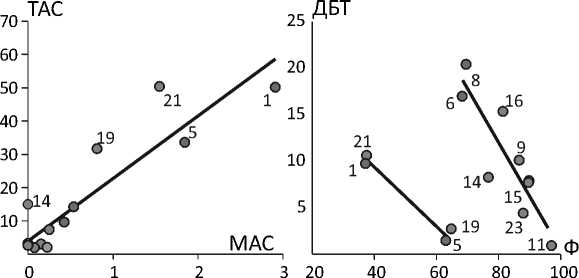

Обогащенные Сорг бурые угли Барзасского месторождения (табл. 1, см. рис. 2) по изотопному составу углерода (рис. 3 B, см. табл. 1) соответствуют террагенному ОВ [10], а по результатам пиролиза относятся в основном к аквагенному — керогену II и I типов (см. табл. 1, см. рис. 3 А).

По элементному анализу керогена (высокие содержания водорода — 8-8,5 %) [11] можно предположить, что угли сложены аквагенным слабозрелым материалом (табл. 2, см. рис. 3 С). На основании сочетания изотопных и пиролитических характеристик, элементного состава керогена, мацерального состава угля (см. рис. 1) барзасситы можно отнести к кутикуловым липтобиолитам.

Рис. 1. Поперечный разрез плитки барзассита под микроскопом в проходящем свете

Fig. 1. Cross section of barzassite plate under microscope in transmitted light

Мацералы: Vt1 — витринит (коллинит); L2 — лейптинит (кутинит) [4]

Рис. 2. Схема отбора проб из среднедевонской барзасской свиты Барзасского месторождения Кузнецкого бассейна

Fig. 2. Map of sampling of Middle Devonian Barzassky Formation in the Barzassky field, the Kuznetsk Basin

Macerals (micropetrological units): Vt1 — vitrinite (collinite);

L2 — leptynite (cutinite) [4]

Образцы: A — 1–8; B — 9–23; C — 24, 25 (см. табл. 1–5)

Samples: A — 1–8; B — 9–23; C — 24, 25 (see tables 1 to 5)

Табл. 1. Концентрация, пиролитические, изотопные и углепетрографические характеристики ОВ в бурых углях среднедевонской барзасской свиты Барзасского месторождения Кузбасса

Tab. 1. Concentration, pyrolytic, isotopic, and coal petrography characteristics of Organic Matter in brown coal of Middle Devonian Barzassky Formation in the Barzassky field, the Kuznetsk Basin

|

Локация на схеме (см. рис. 1) |

Номер образца |

С орг , % на породу |

Пиролиз |

δ13С, ‰ |

R о vt , % |

b хл , % на породу |

β, % |

|||

|

мг УВ/г породы |

HI, мг УВ/г с орг |

Т . °C max, |

||||||||

|

S 1 |

S 2 |

|||||||||

|

A |

1 |

73,3 |

3,1 |

450 |

614 |

447 |

-18,5 |

0,49 |

1,103 |

1,1 |

|

2 |

54,1 |

0,2 |

252 |

465 |

444 |

-19,7 |

– |

– |

– |

|

|

3 |

54,3 |

0,6 |

251 |

461 |

443 |

-19,8 |

– |

– |

– |

|

|

4 |

56,1 |

1 |

297 |

529 |

445 |

-19,6 |

0,48 |

– |

– |

|

|

5 |

17,2 |

0,2 |

43 |

252 |

440 |

-19,7 |

– |

0,097 |

0,4 |

|

|

6 |

64,4 |

1,9 |

281 |

436 |

445 |

-19,3 |

0,48 |

0,988 |

1,1 |

|

|

7 |

48,2 |

1,3 |

217 |

451 |

444 |

-20,3 |

0,48 |

– |

– |

|

|

8 |

48,2 |

1,5 |

199 |

413 |

441 |

-20,5 |

– |

0,622 |

0,9 |

|

|

B |

9 |

62,4 |

8,5 |

399 |

654 |

445 |

- |

0,48 |

3,162 |

3,5 |

|

10 |

56,4 |

0,6 |

257 |

456 |

443 |

-19,5 |

– |

– |

– |

|

|

11 |

57,4 |

2,1 |

197 |

343 |

430 |

-21,4 |

– |

1,743 |

2,1 |

|

|

12 |

61,9 |

1,9 |

308 |

498 |

443 |

-19,9 |

– |

– |

– |

|

|

13 |

58,2 |

2 |

289 |

496 |

444 |

-19,1 |

– |

– |

– |

|

|

14 |

64,7 |

1,9 |

288 |

445 |

444 |

-20,2 |

– |

1,178 |

1,3 |

|

|

15 |

63 |

2 |

218 |

348 |

449 |

– |

0,48 |

1,004 |

1,1 |

|

|

16 |

62,8 |

1,8 |

331 |

527 |

443 |

-17,8 |

– |

0,821 |

0,9 |

|

|

17 |

66,4 |

2 |

367 |

553 |

442 |

-18 |

0,45 |

– |

– |

|

|

18 |

55 |

1,7 |

237 |

431 |

440 |

-19,4 |

0,5 |

– |

– |

|

|

19 |

58,6 |

2,5 |

244 |

416 |

441 |

-19,3 |

0,48 |

1,080 |

1,3 |

|

|

20 |

67,9 |

2 |

319 |

470 |

442 |

-20,4 |

– |

– |

– |

|

|

21 |

67,4 |

6,4 |

387 |

575 |

443 |

-19,8 |

– |

3,465 |

3,6 |

|

|

22 |

57,7 |

1,5 |

320 |

555 |

443 |

-19 |

– |

– |

– |

|

|

23 |

63,7 |

3,4 |

327 |

514 |

446 |

-19,4 |

0,48 |

1,094 |

1,2 |

|

|

C |

24 |

10,8 |

0,2 |

1,4 |

13 |

450 |

-23,7 |

– |

0,010 |

0,1 |

|

25 |

6,2 |

0,1 |

0,3 |

0 |

434 |

-20,9 |

– |

0,010 |

0,1 |

|

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 3. Диаграмма HI- T max (А), гистограмма изотопного состава (δ13С) органического углерода (B) и диаграмма Ван-Кревелена для керогенов (C) барзасситов

Fig. 3. HI- T max diagram (А), histogram of Organic Carbon isotopic signature (δ13С) (B), and Van Krevelen diagram for barzassite kerogen (C)

1 — направленность изменений значений HI и T max в катагенезе; 2 — линии, ограничивающие максимальные значения водородного индекса HI для трех типов ОВ (I — аквагенного озерного, II — аквагенного морского, III — террагенного, связанного с высшей наземной растительностью); 3 — изолинии R ovt, ограничивающие главную зону нефтеобразования; локации образцов на схеме ( см. рис. 2 ) ( 4–6 ): 4 — A, 5 — B, 6 — C.

Номера образцов на графике соответствуют таблицам

1 — trend of HI and T max changes in catagenesis; 2 — lines limiting the maximum values of the hydrogen index (HI) for three OM types (I — lacustrine hydrogenic, II — marine hydrogenic, III — terragenous, associated with higher ground vegetation); 3 — R ovt contour lines delineating oil window; sample locations on the map ( see Fig. 2 ) ( 4–6 ): 4 — A, 5 — B, 6 — C.

Sample numbers on the diagram are the same as in the tables

Табл. 2. Элементный, изотопный состав и пиролитические характеристики керогенов барзасситов

Tab. 2. Elemental, isotope composition and pyrolytic characteristics of Barzassite kerogen

|

Номер образца |

Элементный состав, % на ОВ |

(H/C) ат |

(O/C) ат |

δ13С кер , ‰ |

S 1 |

S 2 |

HI, мг УВ/г с орг |

Т °C max , |

||||

|

C |

H |

S |

N |

О |

мг УВ/г породы |

|||||||

|

6 |

79,8 |

7,9 |

0,7 |

0,6 |

11 |

1,2 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

14 |

80,5 |

8,1 |

0,9 |

0,7 |

9,9 |

1,2 |

0,1 |

-20,2 |

3,1 |

500 |

582 |

444 |

|

16 |

78,8 |

8,4 |

0,6 |

0,7 |

11,5 |

1,3 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

21 |

78,8 |

8,5 |

0,7 |

0,7 |

11,2 |

1,3 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

23 |

77,7 |

8,2 |

1 |

0,7 |

12,4 |

1,3 |

0,1 |

-19,6 |

– |

– |

– |

– |

GEOCHEMICAL SURVEYS

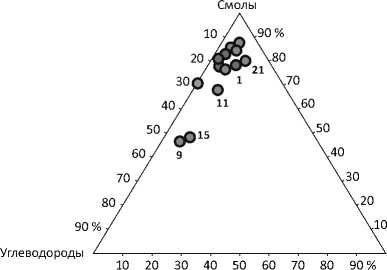

Рис. 4. Тригонограмма группового состава в битумоидах барзасситов

Fig. 4. Triangular diagram of barzassite bitumoid group analysis

Асфальтены

Усл. обозначения см. на рис. 2

For Legend see Fig. 2

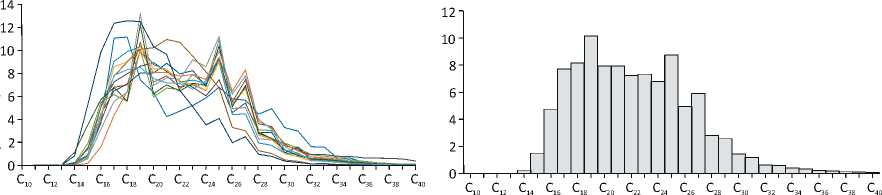

время как в большинстве образцов оно меньше 1 и характерно для аквагенных битумоидов. Коэффициент нечетности CPI в углях равен 1,2–1,8, что не противоречит заключению о низкой зрелости ОВ и его террагенной природе с вероятной примесью ак-вагенного ОВ.

В области высокомолекулярных соединений среди молекул с нечетным числом атомов углерода наиболее высокие концентрации у n-C25 и n-C27, что четко отражается в усредненном распределении (см. рис. 5 B) и прослеживается по отдельным образцам (см. рис. 5 А). Интересно отношение параметров, предложенных для озерного ОВ — Paq = = (n-C23 + n-C25)/ (n-C23 + n-C25 + n-C29 + п-Сз1)[13] и Pwax = = (n-C27 + n-C29 + n-C31)/ (n-C23 + n-C25 + n-C27 + n-C29 + + n- C31) [14], превышение Paq над Pwax во всех образцах свидетельствует о большем вкладе водной растительности, чем наземной [15, 16]. В последней, судя по низкому отношению n-C27/ n-C31 (0,1-0,3), древесные растения преобладали над травами [17, 18].

Ациклические изопреноиды по содержанию уступают п- алканам — Е n- C i /S izo C i составляет 5,7–15,1 (см. табл. 3). Максимумы в них приходятся большей частью на фитан, кроме образцов 5, 9, 11. Отношения Pr/ n- С17и Ph/ n- C18 в основном < 1, что характерно для не подвергшегося биодеградации ОВ, кроме образца 14, где Ph/ n- C18 составляет 1,3.

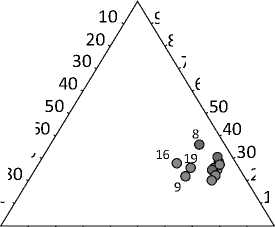

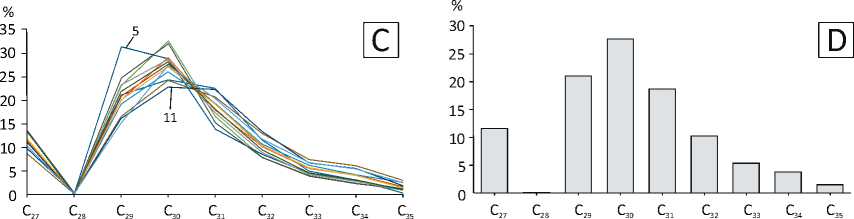

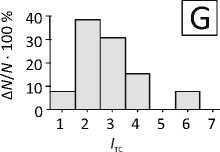

В изученном ранее барзасском угле [5] отмечались примерно равные доли холестанов (С27) и этилхолестанов (С29). Во всех образцах настоящей

коллекции среди стерановых УВ в разной степени доминирует этилхолестан (табл. 4, рис. 6 А). Превышение его над холестаном обычно весьма контрастно (С29/С27 > 3, в основном 5 < С29/С27 < 10), а в трех образцах (1, 14, 21) это превышение больше, чем в 10 раз (см. табл. 4, рис. 6 B). Высокие концентрации этилхолестанов характерны для террагенного материала, а также для аквагенных протерозойских нефтей и ОВ ([19, 20] и др.).

Следовательно, распределение стеранов в барзасских битумоидах может быть признаком принадлежности к древней морской биоте, про-

Табл. 3. Характеристики ациклических углеводородов-биомаркеров в битумоидах барзасситов

Tab. 3. Characteristics of acyclic biomarker hydrocarbons in Barzassite bitumoids

|

Номер образца |

Максимум в n -алканах |

P aq |

р , wax |

n -C 27 / n -C 31 |

n -C 27 / n -C17 |

CPI |

Максимум в изопреноидах |

Pr/Ph |

Pr/ n -C17 |

Ph/ n -C18 |

Σ n -C i / Σ izo Ci |

|

1 |

C 25 |

0,8 |

0,4 |

0,2 |

1,1 |

1,6 |

C 20 |

0,4 |

0,3 |

0,9 |

8,1 |

|

5 |

C 25 |

0,8 |

0,4 |

0,2 |

1 |

1,8 |

C 20 |

1 |

0,3 |

0,3 |

15,1 |

|

6 |

C 19 |

0,8 |

0,4 |

0,2 |

1,1 |

1,5 |

C 20 |

0,6 |

0,4 |

0,6 |

9,2 |

|

8 |

C 20 |

0,8 |

0,4 |

0,2 |

0,7 |

1,3 |

C 20 |

0,8 |

0,3 |

0,3 |

11,9 |

|

9 |

C 21 |

0,9 |

0,2 |

0,1 |

0,4 |

1,5 |

C 19 |

1,1 |

0,3 |

0,3 |

10,2 |

|

11 |

C 18 |

0,9 |

0,3 |

0,1 |

0,2 |

1,7 |

C 19 |

1,5 |

0,1 |

0,1 |

15,1 |

|

14 |

C 19 |

0,8 |

0,4 |

0,2 |

1 |

1,6 |

C 20 |

0,5 |

0,5 |

1,3 |

5,7 |

|

15 |

C 25 |

0,8 |

0,4 |

0,3 |

1 |

1,4 |

C 20 |

0,8 |

0,5 |

0,6 |

8 |

|

16 |

C 19 |

0,9 |

0,3 |

0,1 |

0,5 |

1,6 |

C 20 |

0,8 |

0,3 |

0,3 |

11,5 |

|

19 |

C19, C25 |

0,8 |

0,4 |

0,3 |

1,9 |

1,5 |

C 20 |

0,5 |

0,4 |

0,5 |

10,8 |

|

21 |

C 19 |

0,9 |

0,3 |

0,2 |

0,9 |

1,5 |

C 20 |

0,2 |

0,2 |

0,9 |

7,1 |

|

23 |

C 19 |

0,8 |

0,4 |

0,2 |

0,8 |

1,6 |

C 20 |

0,7 |

0,3 |

0,4 |

10,8 |

|

24, 25 |

C 18 |

0,6 |

0,5 |

0,2 |

0,5 |

1,2 |

C 20 |

0,9 |

0,3 |

0,3 |

6,9 |

Примечание. Paq = ( n -C23 + n -C25)/( n -C23 + n -C25 + n -C29 + n -C31); Pwax = ( n -C27 + n -C29 + n -C31)/( n -C23 + n -C25 + n -C27 + n -C29 + n -C31); CPI = [ n -C23 + 2( n -C25 + n -C27 + + n -C29 + n -C31) + n -C33]/2/( n -C24 + n -C26 + n -C28 + n -C30 + n -C32).

Note. Paq = ( n -C23 + n -C25)/( n -C23 + n -C25 + n -C29 + n -C31); Pwax = ( n -C27 + n -C29 + n -C31)/( n -C23 + n -C25 + n -C27 + n -C29 + n -C31); CPI = [ n -C23 + 2(n-C25 + n -C27 + n -C29 + + n -C31) + n -C33]/2/( n -C24 + n -C26 + n -C28 + n -C30 + n -C32).

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

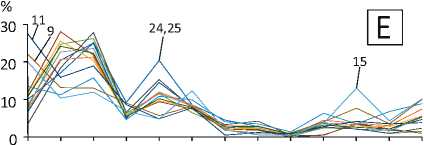

Рис. 5. Нормальные алканы в битумоидах барзасситов, % на сумму нормальных алканов Fig. 5. Normal alkanes in barzassite bitumoids, % of the amount of normal alkanes

AB

Два образца бурых углей (24 и 25) принадлежат слою зольного окисленного угля из одного и того же обнажения. Вероятно, снижение водородного индекса HI связано с окислением. Присутствие в образцах керогенов I и II типов позволяет предположить существование на территории в девоне не только проточных торфяных болот и лагунно-континентальных обстановок [1, 12], но и фаций больших озер. Преобразованность ОВ по данным пиролиза ( T max изменяется в пределах 430–450 °С, в среднем 443 °С) соответствует протокатагенезу и мезокатагенезу, в среднем МК 1 2; R o vt составляет 0,45–0,5 %, в среднем 0,48 % (градация ПК3), т. е. ОВ слабозрелое, полностью сохранившее нефтегенерационный потенциал.

Проведенная экстракция показала, что образцы обогащены битумоидами (см. табл. 1). Судя по битумоидному коэффициенту (β < 5 %), барзасситы содержат только автохтонный битумоид. Два образца (9 и 15) имеют повышенное содержание УВ

(47,3 и 43 % на битумоид) (рис. 4), но за счет ароматических УВ (34,8 и 25,4 % соответственно), тогда как в других образцах ароматических УВ обычно < 5 %, лишь еще в двух (11 и 14) ароматических УВ > 5, но < 10 %. Концентрация и групповой состав этих битумоидов должны быть учтены при дальнейших исследованиях. Наиболее обильный компонент битумоидов — смолы (см. рис. 4), асфальтенов немного — обычно не больше 5-6 %, лишь в четырех образцах (1, 9, 11, 21) — 8,3-11,7 %. В битумои-дах зольных углей (образцы 24-25), объединенных для дальнейших анализов из-за низких навесок, отмечено наибольшее количество насыщенных УВ (26,4 %), а асфальтенов не обнаружено.

Максимумы распределения углеродных атомов в п- алканах барзасской свиты находятся в широком интервале С18–С25 (табл. 3, рис. 5) и в пяти образцах приходятся на n- C19, в двух — на n- C18, в одном — на n- C20, в одном — на n- C21, в четырех — на n- C 25 . В последних отношение n- C27/ n- C17 повышено, в то

EEJ 1 ЕЕ 2 ЕЕ 3 ЕЕ 4 ЕЕ 5 ЕЕ 6 ЕЕ 7 ЕЕ 8 ЕЕ 9 ЕЕ 10 — 11В 12 ЕЕ 13

A — распределение по отдельным образцам (номера проб соответствуют таблицам), B — усредненное распределение.

Номера образцов: 1 — 1, 2 — 5, 3 — 6, 4 — 8, 5 — 9, 6 — 11, 7 — 14, 8 — 15, 9 — 16, 10 — 19, 11 — 21, 12 — 23, 13 — 24, 25

A — distributions for individual samples (sample numbers are the same as in the tables), B — averaged distribution.

Sample numbers: 1 — 1, 2 — 5, 3 — 6, 4 — 8, 5 — 9, 6 — 11, 7 — 14, 8 — 15, 9 — 16, 10 — 19, 11 — 21, 12 — 23, 13 — 24, 25

слеживающейся от протерозоя до девона [21]. Концентрации стеранов С28 значительно ниже, чем С29 (см. рис. 6 А). Содержание диастеранов высокое (βα/ (αα + ββ) — 0,3–0,8) (см. табл. 4), что свидетельствует о диагенетической переработке исходного ОВ в существенно глинистом осадке [20]. Коэффициент зрелости по А.А. Петрову [20] ( К 2 = С29ββ(20S + 20R)/ С29αα20R) соответствует в основном слабозрелому ОВ, лишь в трех образцах (9, 11, 15) наблюдается некоторое повышение зрелости. Как и в работе [5], в барзасситах отмечены соединения гомологических

рядов андростана и прегнана (рис. 7). В битумои-дах не обнаружено стеренов, гопанов, биогопанов, которые были найдены в слабозрелых девонских углях Северного Тимана [22].

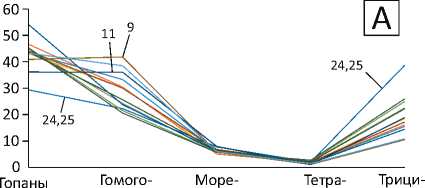

Распределение групп терпанов в среднем образует ряд гопаны С27-30 > гомогопаны С31-35 > трицикланы С19–31 > моретаны С31–35 > тетрацикланы С31–35 (рис. 8 B). От этой схемы отклоняются образцы 24, 25 и 9, 11 — в первых доминируют трицикланы, во вторых — гомогопаны С31–35 (см. рис. 8 А). Отношение суммы гопанов С27–35к сумме трицикланов С19–31

Табл. 4. Характеристики циклических насыщенных углеводородов-биомаркеров в битумоидах барзасситов

Tab. 4. Characteristics of cyclic saturated biomarker hydrocarbons in Barzassite bitumoids

|

Номер образца |

Стераны |

Терпаны |

|||||

|

βα/(αα + ββ) |

C29/C27 |

К 2 в стеранах С 29 |

Ts/Tm в гопа-нах |

C35/C34 в гомо-гопанах |

I TC в трицикланах |

гопаны С27-35/ трицикланы |

|

|

1 |

0,4 |

11,5 |

2,1 |

0,5 |

0,3 |

2,7 |

2,7 |

|

5 |

0,4 |

6,9 |

1,7 |

0,4 |

0,4 |

2 |

5,4 |

|

6 |

0,5 |

6,3 |

2,1 |

0,3 |

0,4 |

3,6 |

4,3 |

|

8 |

0,3 |

5,8 |

2,1 |

1,2 |

0,5 |

1,4 |

2,5 |

|

9 |

0,6 |

5,4 |

3,1 |

0,1 |

0,5 |

4,2 |

7,9 |

|

11 |

0,8 |

2,6 |

2,6 |

0,1 |

0,3 |

6,1 |

3,8 |

|

14 |

0,4 |

10,9 |

1,8 |

0,3 |

0,3 |

3 |

3,1 |

|

15 |

0,5 |

6,7 |

2,8 |

0,1 |

0,5 |

3,1 |

7,5 |

|

16 |

0,4 |

3,2 |

1,7 |

0,2 |

0,6 |

1,7 |

4,9 |

|

19 |

0,5 |

7,9 |

1,8 |

0,4 |

0,4 |

2,1 |

4,8 |

|

21 |

0,5 |

10,7 |

1,8 |

0,5 |

0,3 |

2,5 |

3,1 |

|

23 |

0,5 |

6,8 |

2,2 |

0,3 |

0,4 |

3,3 |

4 |

|

24, 25 |

0,8 |

2,3 |

2 |

0,2 |

0,1 |

1,5 |

1,3 |

Примечание. К 2 = С 29 ββ(20S + 20R)/С 29 αα20R; I TC = 2C 19-20 /C 23-26 .

Note. К 2 = С 29 ββ(20S + 20R)/С 29 αα20R; I TC = 2C 19-20 /C 23-26 .

GEOCHEMICAL SURVEYS

Рис. 6. Распределение стеранов С27-29 Fig. 5. Distribution of С27-29 steranes

A

B

С 28

90 %

90 %

С 27 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % С 29

A — тригонограмма для стеранов С27-29, B — гистограмма отношений стеранов С29/С27 в битумоидах барзасситов (номера проб соответствуют таблицам).

Усл. обозначения см. на рис. 2

A — triangular diagram for С27-29 steranes, B — histogram of С29/С27 steranes ratio in barzassite bitumoids (sample numbers are the same as in the tables).

For Legend see Fig. 2

Рис. 7. Масс-фрагментограммы по m/z 217 и 218 (образец 21)

Fig. 7. Mass fragmentograms for m/z 217 and 218 (sample 21)

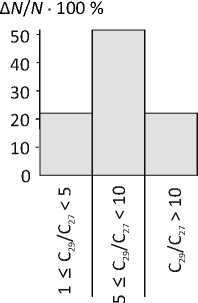

изменяется соответственно в пределах 1,3–7,9 при среднем значении 4,3 (см. табл. 4), что характерно для террагенного ОВ [20].

Профили ряда гопановых УВ довольно единообразны (см. рис. 8 D). В них доминируют гопаны С30, кроме одного образца (5), в котором адиантан С29 превышает гопан С30 (см. рис. 8 C). Отношение Ts/Tm < 1 и даже ≤ 0,5, кроме одного образца (8), в котором Ts/Tm = 1,2 (см. табл. 4). Гомогопаны С34 превышают С 35 (см. табл. 4, см. рис. 8 C), что указывает на отсутствие сероводородного заражения в осадке при диагенезе исходного ОВ.

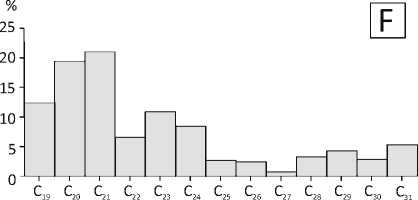

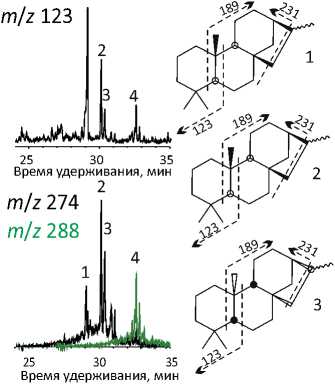

Содержания трицикланов невысоки — 10–38,7 %, максимальная концентрация в окисленном образце (см. рис. 8 А). Низкие концентрации трицикланов по сравнению с гопанами характерны для тер-рагенного слабозрелого ОВ [19, 20]. Трицикланов в барзасситах значительно меньше, чем гопанов — в 3-18 раз (см. табл. 4). Трицикланы во всех образ

цах обогащены низкомолекулярными соединениями (см. рис. 8 E-G), и трициклановый индекс I TC = = 2C19–20/C23–26 >1 (см. табл. 4, рис. 8 G) соответствует террагенному ОВ [23] даже в образцах 24-25 с наибольшей концентрацией С23 (рис. 8 E), ITC > 1 (см. табл. 4).

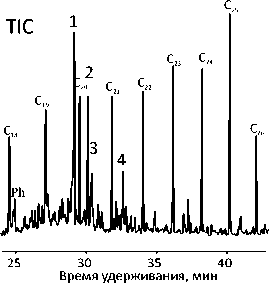

В битумоидах обнаружены биомаркеры хвойных растений филлокладаны и каураны ([19] и др.) (рис. 9), найденные ранее в образце барзассита [5], а также в слабозрелых девонских углях Северного Тимана [22].

Высокие содержания фенантренов в ароматической фракции, характерные для террагенного ОВ [24], встречены в семи образцах — 9, 11, 14, 15, 16, 23, 24-25 (табл. 5). В остальных битумоидах фенантренов меньше 70 %, в четырех образцах (5, 6, 8, 19) концентрация промежуточная между террагенным и аквагенным ОВ (63,1–69,6 %), в двух образцах (1, 21) слишком низкая даже для аквагенного — 37 %.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 8. Распределение терпановых углеводородов-биомаркеров

Fig. 8. Distribution of terpane biomarker hydrocarbons

%

кланы паны таны

цикланы

с с с, с с с с с с, с с с с

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Группы терпанов: A — отдельно по образцам, B — усредненное; гопаны: C — отдельно по образцам, D — усредненное; трицикланы: E — отдельно по образцам, F — усредненное, G — гистограмма трицикланового индекса I TC = 2C19-20 /C23-26.

Номера проб соответствуют таблицам.

Усл. обозначения см. на рис. 5

Terpane groups: A — for individual samples, B — averaged; hopanes: C — for individual samples, D — averaged; tricyclanes: E — for individual samples, F — averaged, G — histogram of tricyclane index I TC = 2C19-20 /C23-26.

Sample numbers are the same as in the tables.

For Legend see Fig. 5

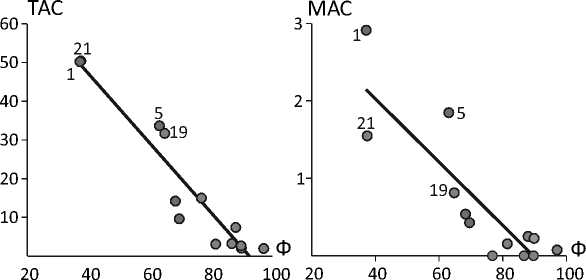

Моноароматических стероидов (МАС) мало (< 3 %), что соответствует террагенному ОВ [24], а количество триароматических стероидов (ТАС) имеет широкий разброс значений — 1,9-50,4 %, отношение ТАС/МАС во всех образцах высокое (см. табл. 5), свойственное аквагенному ОВ [24].

На рис. 10 видно, что ТАС и МАС, связанные между собой положительной зависимостью, имеют негативную корреляцию с суммой фенантренов, что естественно. Сильная корреляция между суммой фенантренов и суммой дибензотиофенов характерна для большинства образцов, кроме отдельно расположенных образцов 1, 5, 19, 21. В целом корреляции, представленные на рис. 10, довольно отчетливые, коэффициенты корреляции составля-

ют 0,81-0,95, но для их достоверного использования образцов недостаточно. Зрелость ОВ, определенная по разным параметрам, очень различается.

Коэффициенты зрелости ароматической фракции (см. табл. 5) по сравнению с отражательной способностью витринита (среднее R ovt = 0,48 %, ПК 3 ) показывают в основном более высокую преобразованность (градации МК12–МК2): ТАСИ = (TASC20 + + TASC 21 )/ ТАС (лишь в образцах 5, 6 ≤ МК 1 1) [19, 25]; MPI-1 = 1,5(2MP + 3MP)/(P + 1MP + 9MP) (в образцах 6, 11, 14, 15, 23 ≤ МК 1 1) [26]; MDR = 4MDBT/1MDBT (образцы 5, 9, 11, 15, 19, 24-25) [25-27], а в образцах 1 и 21 — до МК31-2. Изменение пиролитического параметра Т мах в пределах 434-450 °С также свидетельствует о катагенезе ОВ до градаций МК12-

Табл. 5. Характеристики ароматических и серосодержащих соединений в битумоидах

Tab. 5. Characteristics of aromatic and sulfur compounds in bitumoids

|

Номер образца |

В % на ароматические и серосодержащие соединения |

ТАС/МАС |

Ф/ДБТ |

TAСИ |

MPI-1 |

MDR |

|||

|

Ф |

ДБТ |

МАС |

ТАС |

||||||

|

1 |

37,2 |

9,7 |

2,9 |

50,2 |

17,2 |

3,8 |

0,1 |

0,53 |

42,3 |

|

5 |

63,1 |

1,5 |

1,8 |

33,6 |

18,2 |

42,8 |

0,05 |

0,6 |

3,3 |

|

6 |

68,3 |

16,9 |

0,5 |

14,2 |

26,4 |

4 |

0,07 |

0,46 |

25,6 |

|

8 |

69,6 |

20,4 |

0,4 |

9,6 |

22,6 |

3,4 |

0,1 |

0,63 |

8,7 |

|

9 |

86,7 |

10,1 |

0 |

3,2 |

– |

8,6 |

0,2 |

0,5 |

2,2 |

|

11 |

97,1 |

0,9 |

0,1 |

1,9 |

25,5 |

105 |

0,2 |

0,3 |

3,4 |

|

14 |

76,8 |

8,3 |

0 |

15 |

– |

9,3 |

0,1 |

0,38 |

23,4 |

|

15 |

89,7 |

7,7 |

0 |

2,6 |

– |

11,7 |

0,2 |

0,36 |

2,1 |

|

16 |

81,4 |

15,3 |

0,2 |

3,1 |

20,1 |

5,3 |

0,2 |

0,5 |

19,2 |

|

19 |

64,8 |

2,7 |

0,8 |

31,7 |

39 |

23,8 |

0,1 |

0,65 |

4,4 |

|

21 |

37,5 |

10,6 |

1,5 |

50,4 |

32,6 |

3,5 |

0,1 |

0,59 |

30,8 |

|

23 |

88 |

4,4 |

0,3 |

7,4 |

29,5 |

20 |

0,1 |

0,26 |

14,3 |

|

24, 25 |

89,8 |

7,9 |

0,2 |

2,1 |

9,1 |

11,4 |

0,6 |

0,78 |

3,9 |

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Примечание к табл. 5. Ф — сумма фенантренов; ДБТ — сумма дибензотиофенов; МАС — сумма моноароматических стероидов; ТАС — сумма триароматических стероидов; ТАС/МАС — отношение суммы триароматических стероидов к сумме моноароматических стероидов; Ф/ДБТ — отношение суммы фенантренов к сумме дибензотиофенов; TAСИ = (TASC20 + TASC21)/ТАС — отношение суммы триароматических стероидов С20 и С21 к сумме триароматических стероидов; MPI-1 = 1,5(2MP + 3MP)/(P + 1MP + 9MP) — отношение умноженной на 1,5 суммы 2-метилфенантрена и 3-метилфенантрена к сумме фенантрена, 1-метилфенантрена и 9-метилфенантрена; MDR = 4MDBT/1MDBT — отношение 4-метилдибензотиофена к 1-метилдибензотиофену.

Note to Tab. 5. Ф — total phenanthrenes; ДБТ — total dibenzothiophenes; МАС — total monoaromatic steroids; ТАС — total triaromatic steroids; ТАС/ МАС — total triaromatic steroids to total monoaromatic steroids ratio ; Ф/ДБТ — total phenanthrenes to total dibenzothiophenes ratio; TAСИ = (TASC20 + + TASC21)/ТАС — total С20 and С21 triaromatic steroids to total triaromatic steroids ratio; MPI-1 = 1.5(2MP + 3MP)/(P + 1MP + 9MP) — 1.5 total 2-methyl phenanthrene and 3-methyl phenanthrene to total phenanthrene, 1-methyl phenanthrene, and 9-methyl phenanthrene ratio; MDR = 4MDBT/1MDBT — 4-methyl dibenzothiophene to 1-methyl dibenzothiophene ratio.

Рис. 10. Отношение ароматических и серосодержащих соединений в битумоидах барзасситов, %

Fig. 10. Aromatic to sulfur compounds ratio in barzassite bitumoids, %

GEOCHEMICAL SURVEYS

Рис. 9. Хроматограмма по общему ионному току (TIC) и масс-фрагментограммы по m/z 123, 274 и 288 (образец 21)

Fig. 9. Chromatogram for total ion current (TIC) and mass fragmentograms for m/z 123, 274, and 288 (sample 21)

1 — 16β-филлокладан; 2 — 16α-филлокладан; 3 — 16α-кауран; 4 — 16β-метилфиллокладан

1 — 16β-phyllocladane; 2 — 16α-phyllocladane; 3 — 16α-kaurane; 4 — 16β-methyl phyllocladane

МК 2 . По стерановому коэффициенту зрелости К 2 ОВ в основном слабозрелое. Таким образом, геохимические данные дают противоречивые и завышенные показатели уровня зрелости, не характерные для бурых углей.

Заключение

В процессе исследования 25 образцов уточнены условия формирования, тип и уровень катагенеза среднедевонских бурых углей Барзасского месторождения Кузбасса. Результаты изучения ОВ бар-засской свиты показывают:

– свита весьма обогащена ОВ (Сорг составляет 6,2–73,3 %, в среднем 54,3 %);

– содержит автохтонные битумоиды (высокий пик S2 — выход УВ разложения керогена, значение битумоидного коэффициента β < 5 %, в групповом составе битумоида концентрация УВ менее 50 %), следовательно, их характеристики можно соотносить с вмещающими породами;

-

- ОВ накапливалось и претерпело диагенетическую переработку в бассейне с существенно глинистой седиментацией (высокие концентрации диа-стеранов, βα/(αα+ββ) > 0,3);

-

- ряд характеристик указывает на терраген-ный тип ОВ барзасских углей — δ13Сорг составляет -24...—18 %о, в шести битумоидах n- C27/ n- C17 > 1 и во всех битумоидах CPI > 1, в стеранах доминирует С29, отношение суммы гопанов С27 _ 35 к трицикланам С19–31 в основном >> 1, максимум в трицикланах приходится в основном на С19 _ 21 и во всех битумои-дах трициклановый индекс > 1, найдены биомаркеры хвойных растений филлокладаны и каураны, во всех образцах концентрации моноароматических стероидов низкие – < 3 %;

Номера проб соответствуют таблицам.

См. примечание к табл. 5

Sample numbers are the same as in the tables.

See Note to Table 5.

– вместе с тем, многие параметры свойственны аквагенному ОВ — присущий керогенам II и даже I типа высокий HI, обилие водорода (8-8,5 %) в керогенах, в семи битумоидах n- C 27 / n- C 17 < 1, по отношению P aq > 0,5 вклад водной растительности выше вклада наземной, Pr/Ph в основном несколько ниже 1, во всех образцах отношение триароматических стероидов к моноароматическим > 5 — сочетание геохимических признаков террагенного и акваген-ного ОВ и мацеральный состав угля, позволяют отнести барзасситы к кутикуловым липтобиолитам;

– диагенез ОВ происходил при недостатке серы в осадке (гомогопаны С34 превышают С35), но иногда наступало и сероводородное заражение (концентрации дибензотиофенов в 6 битумоидах > 9 %);

– катагенетические характеристики часто противоречивы: по данным углепетрографии ОВ барзасских углей слабозрелое ( R ovt ^ 0,5 %), чему соответствует сохранившийся высокий нефтегенерационный потенциал (повышенный пиролитический параметр HI), высокие содержания водорода в керогенах, по стерановому коэффициенту зрелости К з ОВ также в основном слабозрелое (< 2,6), лишь в трех образцах зрелое (2,6-3,1); ароматические параметры показывают в основном более высокую зрелость ОВ — по ТАСИ и MPI-1 только два (≤ 0,07) и пять (≤ 0,46) образцов соответствуют градациям ≤ МК11, остальные — градациям МК12-МК2, по MDR градации еще выше, вероятно, показатели ароматической фракции не применимы для слабозрелого ОВ барзасситов.

GEOCHEMICAL SURVEYS

Таким образом, бурые угли Барзасского месторождения обладают рядом специфических черт, которые могут быть связаны с их возрастом и спецификой исходной биоты и/или с низкой степенью зрелости. Наряду с признаками террагенного ОВ (8 13 Сорг, распределение стеранов, наличие биомаркеров хвойных растений филлокладанов и каура-нов) угли имеют характеристики, свойственные аквагенному ОВ (водородный индекс HI в среднем около 450 мг УВ/ г Сорг, в элементном анализе керогена H > 8 %, в половине образцов n- C 27 / n- C 17 < 1, в ациклических УВ P aq > 0,5, Pr/Ph в основном < 1, в ароматической фракции ТАС/МАС > 5) — подобное сочетание может отражать двойственный облик рас

тений во время выхода их на сушу и позволяет отнести барзасситы к кутикуловым липтобиолитовым углям. Кроме того, распределение стеранов (C29 >> >> C27) в углях может указывать как на террагенное ОВ, так и на принадлежность к более древней морской биоте, чьи признаки прослеживаются от протерозоя до девона. Судя по данным пиролиза, угли обладают высоким нефтегенерационным потенциалом. Микроскопические исследования показывают, что уголь сложен спрессованными листьями первых примитивных высших растений, превращенных в витрено- и кутикулообразные массы примерно в равных соотношениях.