Геохимия терригенно-карбонатных и сульфатных пород Соликамской свиты Соликамской впадины (Предуральский краевой прогиб)

Автор: Калинина Т.А., Чиркова Е.П., Чайковский И.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

Приведены новые данные по геохимии терригенно-карбонатных и сульфатных пород соликамской свиты (уфимский ярус нижнего отдела пермской системы) Соликамской впадины. Показано, что основная геохимическая специализация акцессорных элементов определяется не столько химизмом морской воды, сколько присутствием кластического материала, формирующегося преимущественно за счет разрушения средних и, в меньшей мере, кислых пород Уральской складчатой области. Установлено, что соликамские сульфаты обогащены Zn, Bi, Te, Cd и In, что может свидетельствовать как об увеличении роли Уральского алюмосиликат-ного материала в эвапоритовой седиментации, так и о более восстановительных условиях, благоприятных для осаждения сульфидов. Зафиксированное уменьшение содержания микроэлементов вверх по разрезу связывается с осаждением ак-цессориев, сконцентрированных при испарении в рапе кунгурского палеобассей-на, в результате их сорбции глинистыми минералами, поступившими в водоем в начале соликамского времени

Литогеохимия, акцессорные элементы, эвапориты

Короткий адрес: https://sciup.org/147200966

IDR: 147200966 | УДК: 552.54:552.53 | DOI: 10.17072/psu.geol.30.14

Текст научной статьи Геохимия терригенно-карбонатных и сульфатных пород Соликамской свиты Соликамской впадины (Предуральский краевой прогиб)

Геохимическая специализация эвапоритовых пород определяется элементами, участвующими в их образовании. Среди последних Н.М. Страхов (1962) выделял две группы – галогенных и терригенных. Первые принимают активное участие в образовании эвапоритовых минералов и отражают геохимическую специализацию вод бассейна седиментации, тогда как вторые тесно связаны с обломками минералов и пород, принесенных механиче- ским путем, и отражают состав питающей провинции.

Породы соликамской свиты, залегающие на соляной залежи Верхнекамского месторождения, были сформированы в начальный период трансгрессивного цикла, когда шло постепенное распреснение реликтовой кунгурской палеолагуны Соликамской впадины Предуральского краевого прогиба. Усиление поверхностного сноса с Уральской складчатой области

привело к обогащению соликамских пород, в отличие от иренских эвапоритов [3], терригенным (алевритовым и пелитовым) материалом. Так, содержание алюмосиликатов в сульфатах достигает 12, а в терригенно-карбонатных породах – 100% [4].

Среднее арифметическое, минимальное и максимальное содержания компонентов в породах Соликамской свиты, г/т

|

1* |

2 |

1 |

2 |

||

|

Li |

2,65 ± 2,70 0,23-6,24 |

0,25 ±0,15 0,05 - 0,40 |

Mo |

2,73 ± 1,06 1,51-4,40 |

0,47 ±0,21 0,28-0,73 |

|

Ba |

214.42 ±88,61 124,68-355,63 |

6,24 ± 1,45 4,43 - 7,97 |

Ta |

0,30 ±0,08 0,19-0,42 |

0,02 ±0,01 0,01-0,02 |

|

Sr |

923,96+1264,23 136,22-3956,44 |

506,39 + 400,87 90,25- 978,38 |

W |

0,48 ±0,14 0,33-0,71 |

0,05 ±0,03 0,02-0,09 |

|

Be |

1,24 ±0,61 0,46 - 1,80 |

0,11 ±0,02 0,09-0,13 |

Re |

0,02 ± 0 0,02 - 0,03 |

0,01 ± 0 0,01-0,01 |

|

P |

679,65 ±147,17 466,14-935,02 |

48,82 ± 11,63 39,43 - 65,80 |

U |

1,98 ±0,57 1,40-3,19 |

0,08 ±0,03 0,04-0,10 |

|

Sc |

11,03 ± 2,58 6,35-14,90 |

1,66 ±2,42 0,21-5,27 |

Cr |

76,02± 21,27 52,47- 105,45 |

2,85 ± 1,85 0,67 - 4,44 |

|

Y |

15,58 ± 3,82 8,44-21,33 |

1,48 ±1,41 0,14-2,87 |

Mn |

716,17 ±183,56 444,02-947,44 |

267,81 ±380,08 3,20-812,17 |

|

Zr |

73,60± 23,02 44,09- 105,27 |

2,18 ± 1,43 0,32-3,33 |

Co |

15,95 ± 4,44 10,27- 22,21 |

0,71 ±0,31 0,34-1,08 |

|

La |

11,53 ± 3,25 6,79-16,19 |

0,67 ±0,65 0,07-1,46 |

Ni |

82,15± 28,78 54,94- 134,06 |

15,79 ± 2,94 11,70- 18,58 |

|

Ce |

23,65+ 5,73 14,02-31,84 |

1,58 ± 1,50 0,16-3,37 |

Cu |

38,58 ± 10,20 25,11- 54,43 |

4,24 ± 2,03 1,45-6,21 |

|

Pr |

2,75 ±0,60 1,73-3,71 |

0,20 ±0,19 0,02 - 0,43 |

Zn |

31,96±8,79 21,43-45,48 |

1441,82 ± 2874,80 2,35- 5754,02 |

|

Nd |

11,09+2,46 7,16-15,23 |

0,86 ±0,79 0,10-1,79 |

Ag |

0,03 ±0,01 0,02 - 0,05 |

0 |

|

Sm |

2,44 ±0,54 1,56-3,42 |

0,21 ±0,19 0,03 - 0,42 |

Cd |

0,34 ±0,08 0,22-0,45 |

6,26 ±12,38 0,06- 24,83 |

|

Eu |

0,64 ±0,11 0,49 - 0,84 |

0,07 ±0,06 0,01-0,15 |

In |

0,03 ±0,01 0,03-0,05 |

0,32 ±0,64 0 - 1,29 |

|

Gd |

2,49 ±0,56 1,55-3,37 |

0,21 ±0,18 0,04-0,38 |

Hg |

0,11 ±0,04 0,06-0,15 |

0,07 ±0,01 0,06-0,07 |

|

Tb |

0,41 ±0,10 0,25-0,55 |

0,03 ±0,03 0,01-0,06 |

Pb |

9,50 ±2,00 6,48-12,33 |

2,62 ± 1,01 1,28-3,50 |

|

Dy |

2,50 ±0,63 1,43 - 3,36 |

0,22 ±0,18 0,04-0,39 |

Bi |

0,10 ±0,03 0,06 - 0,14 |

0,01 ± 0 0,01-0,02 |

|

Ho |

0,53 ±0,13 0,29-0,70 |

0,04 ±0,04 0,01-0,08 |

Ga |

7,40 ± 2,66 4,39-12,99 |

0,71 ± 1,01 0,11-2,22 |

|

Er |

1,47 ±0,36 0,80-1,93 |

0,12 ±0,11 0,02-0,22 |

Ge |

2,90 ±0,51 2,43-3,73 |

0,53 ±0,26 0,32-0,89 |

|

Tm |

0,22 ±0,05 0,11-0,27 |

0,02 ±0,01 0 - 0,03 |

Tl |

0,24 ±0,10 0,12-0,43 |

0,01 ± 0 0,01-0,02 |

|

Yb |

1,38 ±0,34 0,70-1,81 |

0,11 ±0,09 0,03 - 0,19 |

Sn |

7,01 ±3,35 1,27-10,82 |

5,49 ±3,57 0,78-8,92 |

|

Lu |

0,21 ±0,06 0,10-0,29 |

0,02 ±0,01 0 - 0,03 |

As |

0,75 ±0,27 0,49-1,32 |

0,07 ±0,03 0,03-0,10 |

|

Hf |

1,88 ±0,59 1,09-2,86 |

0,07 ±0,04 0,02-0,11 |

Sb |

0,51 ±0,15 0,32-0,69 |

0,25 ±0,17 0,07-0,47 |

Окончание таблицы

|

1* |

2 |

1 |

2 |

||

|

3,24+1,15 |

0,09 + 0,06 |

0,20 + 0,06 |

0,11 + 0 |

||

|

Th |

1,79-5,36 |

0,02-0,16 |

Te |

0,14-0,28 |

0,11-0,12 |

|

2786,27 + 832,29 |

65,78 + 50,34 |

49,24+ 26,57 |

1,31 + 0,89 |

||

|

Ti |

1628,10- 3814,40 |

7,22- 124,04 |

Rb |

21,99- 108,59 |

0,25-2,43 |

|

105,89 + 31,87 |

2,97 + 1,58 |

2,27 + 0,97 |

0,07 + 0,04 |

||

|

V |

— |

— |

Cs |

— |

|

|

60,11- 156,03 |

0,80-4,45 |

1,08-4,13 |

0,01-0,11 |

||

|

4,73 + 1,48 |

0,18 + 0,10 |

0,26 + 0,02 |

0,57 + 0,03 |

||

|

Nb |

2,73-7,29 |

0,06-0,26 |

I |

0,23-0,29 |

0,55-0,60 |

|

n |

8 |

4 |

n |

8 |

4 |

*1 – терригенно-карбонатные породы; 2 – сульфатные породы

Рис. 1. Положение скв. 1106 в пределах Верхнекамского месторождения

Для исследования геохимических особенностей состава пород соликамской свиты были отобраны образцы пород из переходной пачки (4 штуки), соляномергельной (7) и нижней части терриген-но-карбонатной (1) толщи центральной части Усть-Яйвинского участка (скв. 1106) Верхнекамского месторождения со- лей. Корреляция разреза скв. 1106 с шахтными стволами Усть-Яйвинского участка (рис. 1) позволила определить положение изученных образцов в детально литохимически изученном разрезе [4]. Содержание микроэлементов определялось методом плазменной масс-спектрометрии (ICP-MS) на приборе ELAN 9000 фирмы PerkinElmer (аналитик Д.В. Киселева) в Институте геологии и геохимии УрО РАН им. академика А.Н. Заварицкого (г. Екатеринбург). Данные об их среднеарифметических, минимальных и максимальных концентрациях приведены в таблице.

Сопоставление с кларками

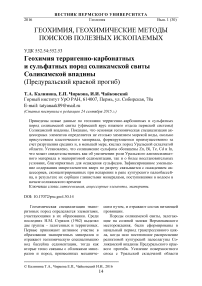

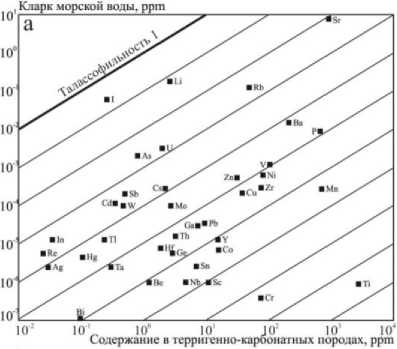

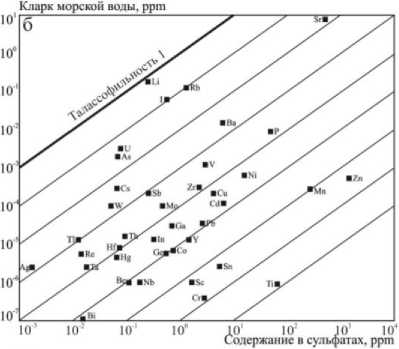

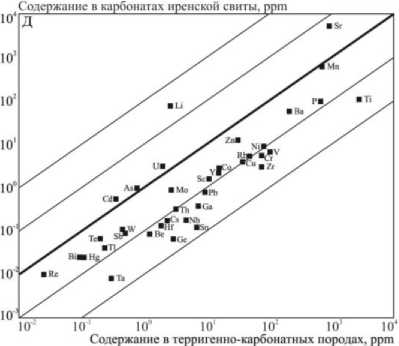

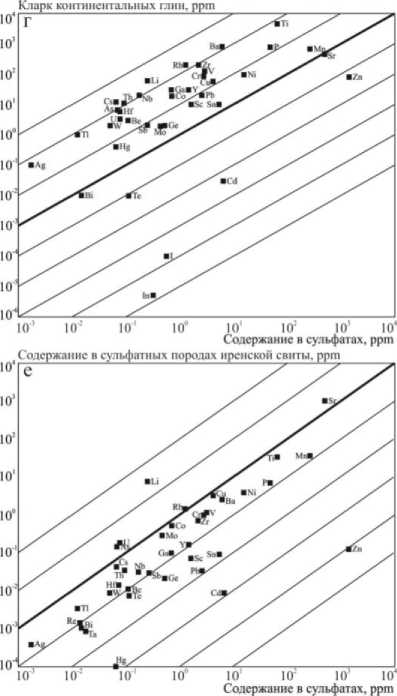

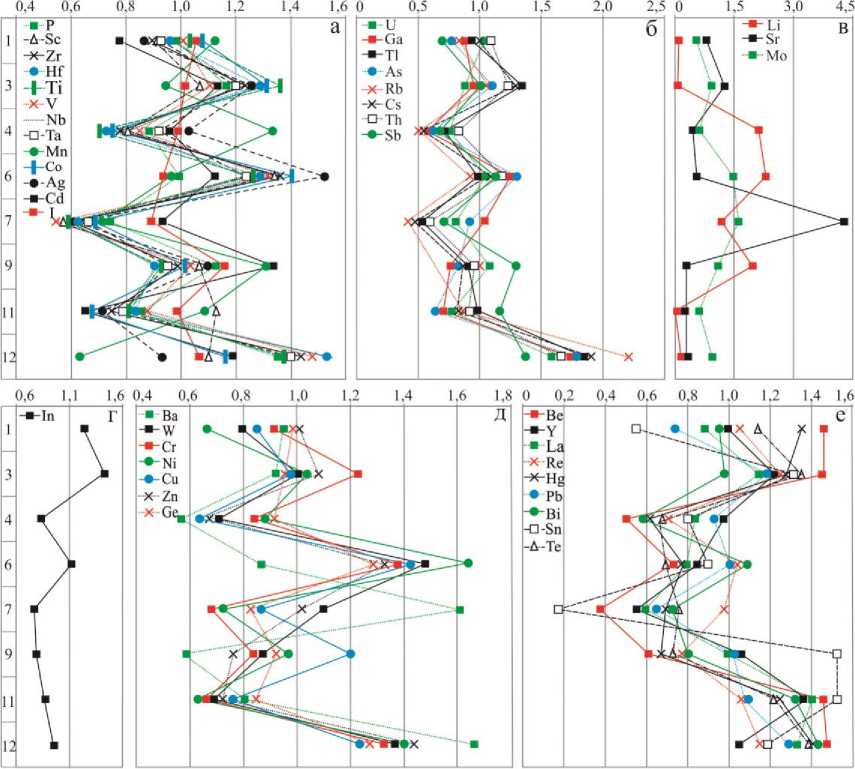

Для определения геохимической специализации соликамских пород нами было проведено сопоставление среднего содержания микроэлементов терригенно-карбонатных и сульфатных пород с кларком морской воды [11, 15, 16] и континентальных глин [1], а также со средним составом карбонатных и сульфатных пород иренской свиты кунгурского яруса [3].

Способность элементов концентрироваться в морской воде была количественно оценена А.И. Перельманом [8] при помощи показателя талассофильности. Так, элементы с высокой талассофильностью (Cl, S, Br, B, Sr, Re, Li, Au, Se, U, As и т.д.) способны накапливаться и надолго задерживаться в воде, а с низкой (Fe, Ti, Cr, Nb и Sc) – быстро выходят из системы. Сопоставление среднего содержания микроэлементов соликамских пород с кларком морской воды (рис. 2, а, б) показало обо-гащенность как мергелей, так и сульфатов элементами с низкой талассофильностью (Ti, Cr, Sc – в мергеле, а также Zn, Sn – в сульфатах) и существенную обедненность – с высокой (Li, Sr, Rb, U, As – в мергеле, а также Ba, Cs, W– в сульфатах). Пониженные содержания Li, Sr, Rb, Ba и, вероятно, Cs могут быть связаны с предшествующей садкой карналлитовых солей и ангидрита.

Сравнение содержания микроэлементов соликамских пород с кларком континентальных глин (рис. 2, в, г) показало близкие концентрации акцессориев в мергелях и существенно низкие – в сульфатах. Повышенные содержания в соликамских породах отмечены только для Zn, Bi, Te, Cd, I и In. Более высокие концентрации в сульфатах могут говорить об осаждении этих элементов в результате сульфат-редукции.

Сопоставление среднего содержания микроэлементов терригенно-карбонатных и сульфатных соликамских пород с соответствующими разностями иренской свиты (рис. 2, д, е) выявило обогащенность первых практически всеми элементами, за исключением Li, Sr, U и As. Также отмечено, что соликамские сульфаты отличаются от иренских более высокими концентрациями Zn, Hg и Cd. Обогащенность соликамских мергелей по сравнению с иренскими карбонатами практически всеми элементами обусловлена большим содержанием в них терригенного материала. Пониженные содержания Li и Sr в соликамских породах могут быть связаны с их осаждением во время формирования соляной залежи Верхнекамского месторождения. Повышенные содержания Zn, Hg и Cd могут говорить об увеличении в соликамское время роли Урала в поставке растворенного и терригенного материала, а преобладающее накопление этих элементов в сульфатах – об их осаждении в результате сульфат-редукции.

Выявленные особенности позволяют полагать, что основная геохимическая специализация микроэлементов соликам- ских пород, как и более древних иренских [3], определяется не столько химизмом вод бассейна седиментации, сколько присутствием терригенного (алевритового и пелитового) материала, принесенного с разрушающихся массивов Уральской складчатой области.

Обогащенность соликамских сульфатов Zn, Bi, Te, Cd и In может свидетельствовать как об увеличении роли Уральского алюмосиликатного материала в эвапоритовой седиментации, так и о более восстановительных условиях, существовавших в соликамском бассейне в отличие от иренского.

Парагенетические ассоциации

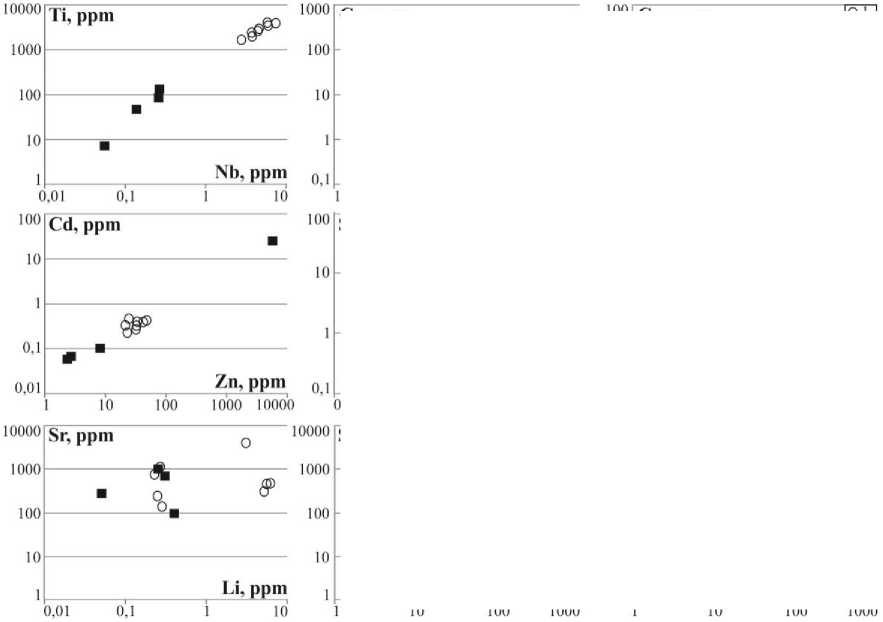

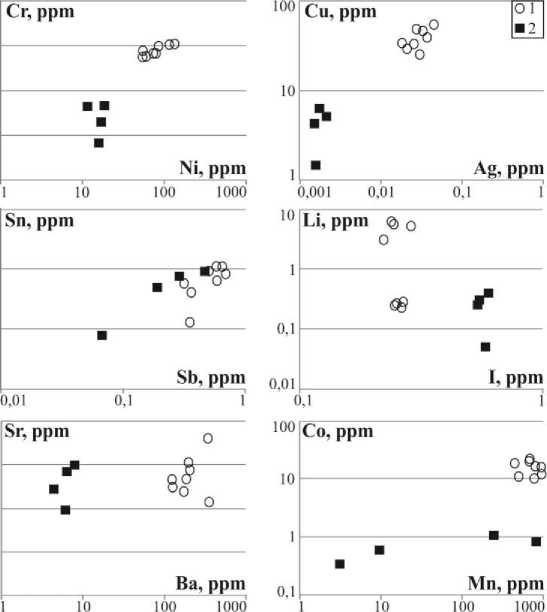

Парный корреляционный анализ микроэлементов терригенно-карбонатных и сульфатных пород позволил выделить три ассоциации, характеризующиеся высокой теснотой связи ( r >0,75), и четыре «самостоятельных» элемента: 1) Ba, Be, P, Sc, Y, Zr, TR, Hf, Th, Ti, V, Nb, Mo, Ta, W, Re, U, Cr, Co, Ni, Cu, Ag, Hg, Pb, Bi, Ga, Ge, Tl, As, Te, Rb, Cs; 2) Zn, Cd, In; 3) Sn, Sb; 4) Mn; 5) Sr; 6) I; 7) Li.

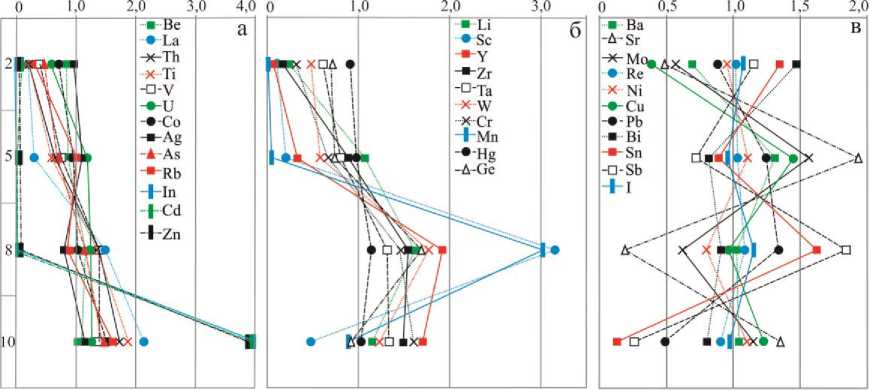

Сопоставление содержаний различных групп элементов (рис. 3) в пределах первой, второй и третьей ассоциации показало, что наибольшим содержанием характеризуются терригенно-карбонатные породы, что дает основание предполагать их нахождение в алюмосиликатной составляющей. Сопоставление «самостоятельных» элементов с другими такой закономерности не показало. Наличие у некоторых элементов (например Li) бимодального распределения позволяет предполагать несколько форм нахождения.

Элементы первой ассоциации могут отражать особенности минерального состава кластогенной составляющей, а именно присутствие алевропелитовой составляющей и высокую адсорбционную способность глинистого материала.

Появление второй и третьей ассоциации позволяет предполагать осаждение этих элементов в сульфатной или суль- фидной форме: как в виде изоморфной примеси, так и собственных минеральных фаз.

Сильная отрицательная связь (r≤0,75) между Zn, Cd, In, с одной стороны, и Sn, Sb – с другой, может свидетельствовать о различном поведении этих элементов. О возможности миграции и пространственного перераспределения «низкотемпературных» халькофилов могут говорить находки кристаллов сфалерита с высоко-кадмиевой каймой в зоне гипергенеза надсолевых пород Верхнекамского месторождения [5].

Рис. 2. Сопоставление среднего состава исследованных терригенно-карбонатных и сульфатных пород с кларком морской воды (а, б), континентальных глин (в, г) и средним составом карбонатных (д) и сульфатных (е) пород иренской свиты. Диагонали – линии равных значений

Отсутствие корреляционной связи у Mn, Sr, I и Li с другими элементами позволяет предполагать их автономное пове- дение. Предполагается, что Mn мог осаждаться с карбонатами в виде изоморфной примеси в доломите. Осаждение с карбонатами предполагается и для Sr, который также мог связываться в составе гипса, ангидрита или целестина. Li и I, характеризующиеся способностью к кон- центрированию в высокоминерализованных растворах, могли быть сорбированы глинистыми минералами и органическим веществом соответственно.

Рис. 3. Содержание различных элементов в терригенно-карбонатных (1) и сульфатных (2) породах Соликамской свиты

Эволюция осадконакопления

Анализ распределения микроэлементов по разрезу терригенно-карбонатных пород (рис. 4) показал, что содержание большинства акцессориев (P, Zr, Hf, Ti, V, Nb, Sc, Ta, Mn, Co, Ag, Cd, I) сильно варьируется, что связывается нами с различным содержанием терригенной составляющей в мергелях. Повышенные содержания отмечены только для U, Tl, Ga, As, Rb, Cs, Th и Sb в нижней части разреза; Li, Sr, Mo – в средней; In – в верхней. Остальные элементы характеризуются бимодальным распределением: максимальные концентрации Be, Y, TR, Re, Hg, Pb, Bi, Sn, Te зафиксированы в нижней и верхней частях разреза, а Ba, W, Cr, Ni, Cu, Zn, Ge – в нижней и средней.

Характер распределения акцессорных элементов по разрезу сульфатных пород (рис. 5) показал, что большинство элементов (Li, Be, P, Sc, Y, Zr, TR, Hf, Th, Ti, V, Nb, Ta, W, U, Cr, Co, Ag, Hg, Ga, Ge, Tl, As, Te, Rb, Cs, Zn, Cd, In, Mn) характеризуются постепенным уменьшением содержания. Небольшое увеличение содержания Li, Y, Zr, Ta, W, Cr, Mn, Hg, Ge и Sc в третьей пробе связывается нами с увеличением содержания хорошо сортированного материала, обогащенного минералами тяжелой фракции (циркон, ксенотим, танталониобаты, хромит и др.). Зафиксированное накопление Ni, Cu, Mo, Sr, Ba, Re, I, Sb, Sn, Pb, Bi в промежуточных прослоях объясняется осаждением этих элементов в результате сульфат-редукции и в качестве изоморфной примеси в гипсе и карбонате (Sr и Ba).

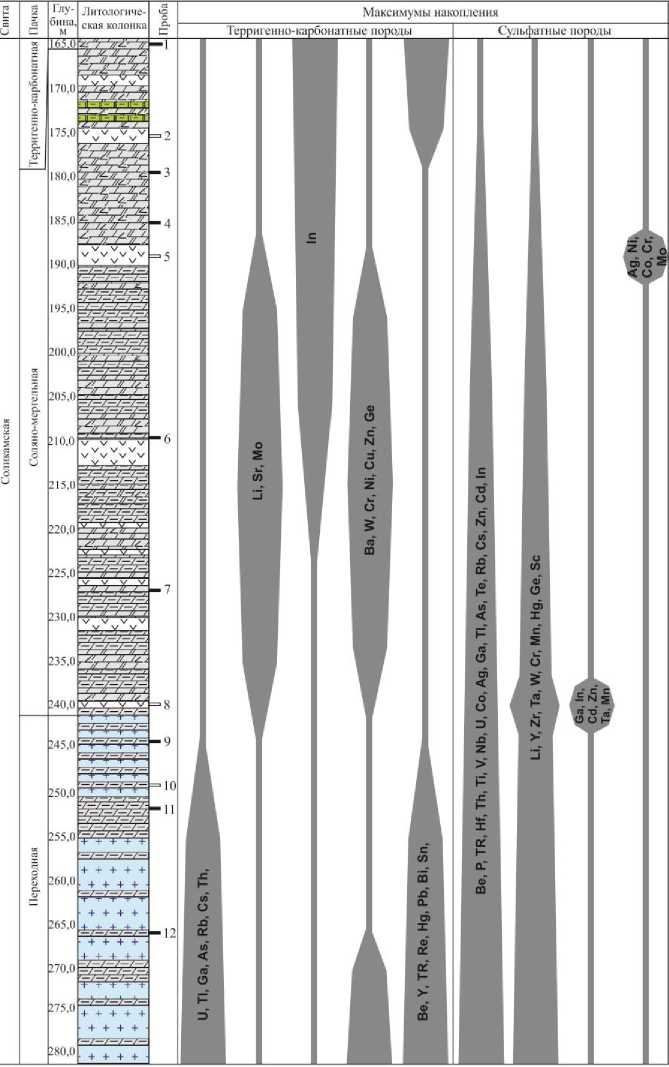

Таким образом, анализ распределения микроэлементов в целом по разрезу позволил показать геохимическую эволюцию соликамского осадконакопления в Соликамской впадине (рис. 6). Так, максимальные концентрации практически всех элементов приурочены преимущественно к нижней и средней частям разреза.

Наблюдаемая картина объясняется нами осаждением малых элементов, сконцентрированных при испарении в рапе кунгурского палеобассейна, в результате их сорбции глинистыми минералами, поступившими в водоем в начале соликамского времени. Причиной такого накопления является низкая изоморфная емкость хлоридных солей.

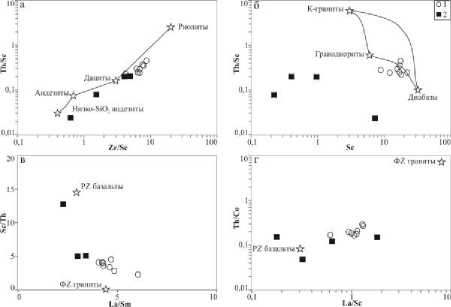

Для реконструкции возможного состава пород областей сноса, размывающихся во время формирования отложений соликамской свиты, нами были использованы парные диаграммы Th/Sc–Zr/Sc[14], Sc/Th –La/Sm[13], Th/Sc–Sc[9], Th/Co–La/Sc[12] (рис. 7). Анализ расположения фигуративных точек составов терригенно-карбонатных и сульфатных пород относительно друг друга на парных диаграммах показал их существенное отличие: точки составов сульфатных пород на всех диаграммах сдвинуты в область основных пород. Сложно представить, что состав пород областей сноса мог так сильно изменяться в течение соликамского времени и именно во время формирования маломощных (до 2-4 м [2]) прослоев сульфатов. Представляется, что более вероятной причиной «сдвига» точек составов сульфатных пород от терригенно-карбонатных могла служить большая степень гидролизного разложения алюмосиликатного материала в обогащенной сульфатами рапе во время накопления гипсовых толщ. Это предположение уже высказывалось нами ранее при изучении макрокомпо-нентного состава глинистого материала кунгурских карбонатных и сульфатных пород Юрюзано-Сылвенской депрессии [3]. Наблюдаемое различие составов тер-ригенно-карбонатных и сульфатных пород позволяет предполагать, что при диа- генезе сульфатов происходит перераспределение не только макроэлементов (K, Al, Si), но и даже таких малоподвижных ак-цессориев, как Th, Zr, Sc и Co.

Описанные особенности состава сульфатов не позволяют использовать их для реконструкции состава пород областей сноса, поэтому далее мы будем рассматривать только положение фигуративных точек составов терригенно-карбонатных пород. На диаграмме с координатами Th/Sc–Zr/Sc они сосредоточены в области стандартного состава дацитов (рис.7, а), а на диаграмме Th/Sc–Sc (рис. 7, б) располагаются между стандартными составами диабазов и гранодиоритов. На диаграммах Sc/Th–La/Sm и Th/Co–La/Sc (рис. 7, в, г) их положение промежуточное между составами фанерозойских гранитов и палеозойских базальтов. Отмеченные особенности позволяют говорить, что во время формирования соликамских отложений на палеоводосборах происходил размыв пород преимущественно среднего и кислого состава.

В работах [6, 7] было показано, что область сноса во время формирования московско-кунгурского интервала более южной (Юрюзано-Сылвенской) части Предуральского прогиба характеризовалась широким распространением вулканитов основного состава, а кислые породы, количество которых увеличивалось вверх по разрезу, имели подчиненное значение.

Компактное расположение фигуративных точек составов мергелей на дискриминационных диаграммах позволяет говорить о том, что в соликамское время изменения состава области сноса не происходило.

Заключение

Сопоставление состава соликамских пород с кларками морской воды и континентальных глин позволило показать, что основная геохимическая специализация микроэлементов соликамских пород, как и более молодых иренских, определяется не

Рис. 4. Распределение типоморфных элементов по разрезу терригенно-карбонатных пород. Цифры на горизонтальной оси соответствуют среднему содержанию элемента в прослое, нормированному по среднему содержанию элемента в терригенно-карбонатных породах. Цифрами вдоль вертикальной оси обозначены номера образцов

Рис. 5. Распределение типоморфных элементов по разрезу сульфатных пород. Цифры на горизонтальной оси соответствуют среднему содержанию элемента в прослое, нормированному по среднему содержанию элемента в сульфатных породах. Цифрами вдоль вертикальной оси обозначены номера образцов

ФИ i^j ^ ^ 3SE4 E^s EH14E® 7 I-и! 8

Рис. 6. Геохимическая эволюция пород соликамской свиты: 1 – доломит глинистый; 2 – мергель; 3 – мергель глинистый; 4 – мергель известковисто-доломитовый и доломитисто-известковистый; 5 – гипс; 6 – каменная соль; 7-8 – номера образцов (7 – сульфатных; 8 – тер-ригенно-карбонатных)

столько химизмом вод бассейна седиментации, сколько присутствием терригенного (алевритового и пелитового) материала, принесенного с разрушающихся массивов Уральской складчатой области.

Обогащенность соликамских сульфатов Zn, Bi, Te, Cd и In, в отличие от пред- шествующих иренских карбонатов и сульфатов, может свидетельствовать как об увеличении роли Уральского алюмосиликатного материала в эвапоритовой седиментации, так и о более восстановительных, благоприятных для осаждения сульфидов условиях, существовавших в соликамском бассейне. Об этом может свидетельствовать зафиксированная про-жилковая минерализация с вкрапленным сфалеритом, содержание цинка в котором достигает 5,8 кг/т [10].

Рис. 7. Положение фигуративных точек химического состава терригенно-карбонатных (1) и сульфатных (2) пород на различных дискриминационных диаграммах

Анализ распределения микроэлементов по разрезу соликамских пород показал, что максимальные концентрации большинства из них приурочены преимущественно к нижней и средней частям. Наблюдаемая картина объясняется нами осаждением малых элементов, сконцентрированных при испарении в рапе кунгурского палеобассейна, в результате их сорбции глинистыми минералами, поступившими в водоем в начале соликамского времени. Зафиксированное накопление ряда акцессориев в сульфатных прослоях связывается нами с их осаждением в результате сульфат-редукции (Ni, Cu, Mo, Re, I, Sb, Sn, Pb, Bi) и в качестве изоморфной примеси в гипсе и карбонате (Sr и Ba).

Наблюдаемое различие микроэлемент-ного состава терригенно-карбонатных и сульфатных пород, фиксируемое по положению фигуративных точек составов на парных диаграммах Th/Sc–Zr/Sc, Sc/Th– La/Sm и Th/Co–La/Sc, позволяет говорить о большей степени гидролизного разложения алюмосиликатного материала в обогащенной сульфатами рапе. При этом происходит перераспределение даже та- ких малоподвижных элементов, как Th, Zr, Sc и Co.

Компактное расположение фигуративных точек составов мергелей на дискриминационных диаграммах Th/Sc–Zr/Sc, Sc/Th–La/Sm, Th/Sc–Sc, Th/Co–La/Sc позволяет говорить о том, что в соликамское время состав области сноса не изменялся – происходил размыв преимущественно средних и, в меньшей мере, кислых пород.

Работа выполнена в рамках программы УрО РАН № 15-18-5-16 «Экстремальные (галогенные и криогенные) процессы в геологической истории Урала: минеральные и геохимические индикаторы»

Список литературы Геохимия терригенно-карбонатных и сульфатных пород Соликамской свиты Соликамской впадины (Предуральский краевой прогиб)

- Виноградов А.П. Средние содержания химических элементов в главных типах изверженных пород земной коры//Геохимия. 1962. № 7. С. 555-571.

- Иванов А.А., Воронова М.Л. Верхнекамское месторождение калийных солей. Л.: Недра, 1975. 219 с.

- Калинина Т.А., Чайковский И.И. Литогеохимия кунгурских эвапоритов западного борта Юрюзано-Сылвенской впадины//Литосфера. 2015. № 2. С. 65-80.

- Калинина Т.А., Чайковский И.И. Литохимия пелитоморфных пород соликамской свиты Верхнекамского месторождения солей//Горное эхо. 2015. № 1 (58). С. 2832.

- Коротченкова О.В. Типоморфизм сфалерита Верхнекамского месторождения//Стратегия и процессы освоения георесурсов. ГИ УрО РАН. Пермь, 2014. Вып. 12. С. 13-15.

- Маслов А.В., Мизенс Г.А., Крупенин М.Т. Систематика ряда редких и рассеянных элементов в глинистых породах Среднеуральского сегмента Предуральского прогиба//Вестник Пермского университета. Геология. 2013. Вып. 4 (21). С. 36-46.

- Мизенс Г.А., Маслов А.В. К сопоставлению валового химического состава глинистых пород нижней перми Юрюзано-Сылвенской и Вельской впадин//Вестник Пермского университета. Геология. 2014. Вып. 2 (23). С. 20-32.

- Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1989. 528 с.

- Тейлор С.Р., МакЛеннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988.384 с.

- Чайковский И.И., Коротченкова О.В., Чиркова Е.П. О природе сульфидной и самороднометальной минерализации Верхнекамского месторождения//Колчеданные месторождения -геология, поиски и переработка руд: мат-лы Всерос. науч. конф./ИГиГУрО РАН. Екатеринбург, 2013.С. 195-197.

- Brewer P. G. Minor Elements in Sea Water//Chemical Oceanography. London, New York, San Francisco: Academic Press, 1975. Chap. 7. Р. 415-49.

- Cullers R.L. Implications of elemental concentrations for provenance, redox conditions, and metamorphic studies of shales and limestones near Pueblo, CO, USA//Chem. Geol. 2002. Vol. 191. P. 305-327.

- Geochemistry of Sediments and Sedimentary Rocks: Evolutionary Considerations to Mineral Deposit-Forming Environments//Lentz D.R. (ed.). Geological Association of Canada. 2003. GeoText 4. 184 p.

- McLennan S.M., Hemming S.R., McDaniel D.K., Hanson G.N. Geochemical approaches to sedimentation, provenance and composition of clastic sediments/Eds Johnsson M.J., Basu A. Geol. Soc. Am. Spec. Pap. 1993. Vol. 284. P. 21-40.

- Quinby-Hunt M.S., Turekian K.K. Distribution of elements in sea water. EOS. 1983. № 64. Р. 130-132.

- Quinby-Hunt M.S., Wilde P.Modeling of dissolved elements in sea water//Ocean Science and Engineering. 1986. № 87. Р. 153251.