Геохимия угля

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128902

IDR: 149128902

Текст статьи Геохимия угля

Геохимией угля (“угольной геохимией”) мы с Мариной Петровной Кет-рис занимаемся уже, страшно сказать, 45 лет (хотя первые 5 лет, 1960—1965 гг., я, теперь уже непонятным мне самому образом, как-то обходился без неё…).

Нет, я боролся — я честно пытался “завязать”. После первых 25 лет занятий, я решил эффектно хлопнуть дверью и навсегда уйти из этой проклятой темы. Для этого я, по совету H. П. fiшкина, написал научно-популярную книжку [4], пренаивно полагая, что подвел Окончательный Итог нашей деятельности в этой области. Haписал, переключился на черные сланцы [15, 16, 20], потом на литохимию [13] и подумал — ну всё, слава Труду, с этими чертовыми углями наконец-то покончено.

Hо не тут-то было! В конце 1960-х гг. на Западе (увы, не у нас — в стране, где в трудах A. E. Ферсмана и B. A. Зиль-берминца как раз и зародилась угольная геохимия) мощно заявила о себе Экологическая Геохимия угля. Ценные редкие элементы в углях (такие, как Ge, Bе, Sc, U) уже никого не волновали, а вот элементы токсичные , такие, как Hg,

As, Se, F, V, Mn (да и те же Bе и U!), внезапно оказались в центре внимания многочисленных исследовательских коллективов. Достаточно сказать, что в США проблемами эмиссии ртути при углесжигании на ТЭС занимается сам Конгресс, а статьи о ртути публикуются даже в “New York Times”, т.е. эта тема весьма волнует широкие слои населения. Между тем отечественная угольная геохимия, когда-то самая передовая, оказалась в хвосте мирового процесса, совершенно неготовая к серьезному изучению экологических проблем.

Вот так неожиданно получилось, что, вопреки нашему желанию “завязать” с углями, с конца прошлого столетия (1999 г.) мы снова вернулись в угольную геохимию, поставив перед собой задачи тем более амбициозные, чем более они казались нереальными: (а) нагнать ушедший далеко вперед поезд мировой угольной геохимии, т. е. перелопатить огромный мaссив новой литературы, опубликованной после 1985 г. — года публикации нашей последней книги; (б) осмыслить всю эту информацию и сделать содержательные выводы; (в) выполнить новые расчеты мировых угольных кларков — средних содержаний элементов-примесей в углях. Первый раз эта огромная работа была проделана Мариной Петровной в 1985 г. Стало очевидно, что по прошествии 15 лет, в Третьем Mиллениуме, когда в литературу хлынули тысячи новых определений элементов-примесей в углях, угольные кларки нуждаются в пересмотре.

И лишь после выполнения этой необходимой работы, можно было идти вперед и заниматься разработкой проблем экологической геохимии углей. Итак,

Что было в прошлом веке?

A было построение законченного теоретического здания угольной геохимии в форме четырех монографий [2— 4, 16].

Виртуальные фракции неорганического вещества (НОВ) углей

Важным моментом этой теории, ее “основной догмой” была концепция виртуальных (генетических) фракций неорганического вещества углей (HОВ) — “генетических классов золы”.

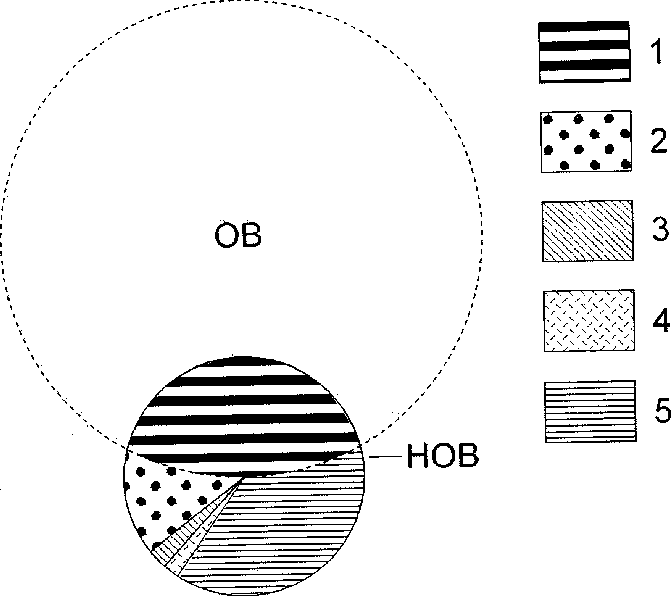

Hа Западе эта концепция до сих пор неизвестна — они там просто не понимают ее важности. A важность ее в том, что она позволяет интерпретировать реально наблюдаемые (зачастую очень сложные!) связи геохимии углей с таким свойствами углей, как зольность, петрографический состав, степень метаморфизма, гипергенные изменения и, наконец, положение угля в вертикальной колонке угольного пласта. Все эти факторы действуют одновременно, а наблюдаем мы только интегральный результат — например, содержание Ge в данном образце угля. Для того, чтобы понять , как и за счет чего получилось это содержание, и нужны виртуальные (реально ненаблюдаемые) генетические фракции. Всего таких фракций шесть (рис. 1) — шесть генетических классов “золы” угля (A).

Это биогенная зола растений-угле-образователей (Aбио), седиментационная (хемогенная) зола, образующаяся в некоторых торфяниках (Aхем), сорбционная зола — результат сорбции растворенного вещества на ОВ торфа или бурого угля или на его минеральном веществе (Aсорб), конкреционная зола (Aконкр), образующаяся либо в диагенезе из Aсорб, либо самостоятельно, кластогенная зола (Aкласт), состоящая из обломочных терригенных или вулканогенных частиц, занесенных в торфяник водой или ветром, инфильтрационная зола (Aинф), представленная эпигенетической минерализацией в трещинах угля

Рис. 1. Виртуальные (генетические) классы HОВ углей — классы “золы”.

Верхний сегмент в контуре горючего ОВ (состоящего из Сорг, Hорг, Оорг, Nорг и Sорг) при обогащении угля представляет “внутреннюю золу”, а нижний сегмент в контуре HОВ — “внешнюю золу”. Внутренняя зола: 1 — Aсорб + Aбио; внешняя зола: 2 — Aконкр, 3 — Aхем, 4 — Aинф, 5 — Aкласт.

(холодноводной или гидротермальной).

При обогащении угля по плотности виртуальные классы Aбио + Aсорб и очень мелкие частицы Aконкр + Aхем остаются в легких фракциях, так как не вскрываются при обычном дроблении. Они образуют “внутреннюю золу” (inherent ash). Генетические классы Aкласт + Aинф и более крупные частицы Aконкр накапливаются в тяжелых фракциях угля, представляя собою “внешнюю золу” (extraneous ash).

Углефильные элементы

Второй “догмой” нашей угольной геохимии была концепция углефильных (типоморфных) элементов, также до сих пор неведомая на Западе.

Уже в пионерских работах В.Гольд-шмидта 1930-х гг. была выявлена обширная группа химических элементов в углях, содержания которых в пересчете на золу оказывались значительно выше, чем в углевмещающих породах. Причину такого обогащения легко понять, если обратиться к виртуальной структуре HОВ угля: HОВ = Aкласт + (Aбио+ +Aхем + Aсорб +Aконкр + Aинф). Эту структуру можно свести к двухкомпонентной, объединив все аутигенные виртуальные классы: HОВ = A1 + A2, где A1 соответствует кластогенной золе (Aкласт), а A2— всем остальным аутигенным компонентам. Eсли принять, что состав кластогенной золы A1 идентичен составу углевмещающих пород, то очевидно, что для любой концентрации химичес- кого элемента в НОВ угля необходима его добавка в составе одного или нескольких аутигенных классов в составе А2. Чаще всего такую добавку дают сорбционная и конкреционная золы (Aсорб и Aконкр) и гораздо реже — другие генетические классы. Элементы, обогащающие HОВ углей, можно назвать угле-фильными. Этим термином мы обозначим все те элементы, которые в наших прежних публикациях [2, 4 и др.] именовались “типоморфными”. Обычно ряды типоморфнос- ти (углефильности) строятся путем вычисления отношений “содержание элемента-примеси (ЭП) в пересчете на золу (или непосредственно в золе) / содержание элемента во вмещающей породе”.

Вводя (в 1963 г.) понятие о типоморфных элементах, мы полагали, что их объединяет общее свойство — способность давать химические соединения с гумусовым ОВ, либо солеобразные (Са, Sr, Ba и др.), либо хелатные (Сu, Ge, Ga и многие др.). Таким образом, ранее ти-поморфность понималась нами как синоним органофильности. Действительно, в голове всех рядов типоморфности обычно располагаются сильные комп-лексообразователи Ge, Be, Mo, W, Ga, Sc, РЗЭ, а в хвосте — Sr, Ba, Mn.

Однако уже к началу 1980-х гг. выяснилось, что такое понимание страдает неполнотой. Предпринятые нами расчеты угольных и зольных кларков (т. е. мировых средних для бурых и каменных углей) для 66 ЭП [16] неожиданно показали, что к числу типоморфных приходится относить и целый ряд таких элементов, для которых значения их органофильности получались низкими, так как они обогащали плотные высокозольные фракции углей (или наиболее зольные угли). К таковым относятся практически все элементы-сульфофилы с доминирующей сульфидной формой нахождения, а также элементы с анионными миграционными формами, для которых предположение о химических соединениях с гумусовым ОВ выглядит неправдоподобным (например, B, P, Cl, Br, I, F, W).

В результате мы отказались от прежней, узкой трактовки типомофных элементов, рассматривая процессы накопления элементов-примесей в углях в терминах разных геохимических функций угольного ОВ или его дериватов : концентрационной (прижизненное накопление элементов растениями-углеобра-зователями), барьерной (собственно сорбционная зола — диагенетическое и реже эпигенетическое образование неминеральных форм Mеорг путем сорбции), средообразующей (образование диагенетических и реже эпигенетических сульфидов, фосфатов, карбонатов и силикатов) [5, 15, 16, 20] — табл. 1.

Итак, замена понятия органофильности более широким понятием угле-фильности заставляет рассматривать уголь как комплексный геохимический барьер, в котором главными для угле-фильных элементов являются только два

Таблица 1

Геохимические функции живого и органического веществ в сингенетических и эпигенетических процессах углеобразования

Сингенетические процессы: Эпигенетические процессы:торфонакопление и диагенез катагенез и гипергенез угленосных толщ

Концентрационная функция живого вещества (ЖВ): растения-углеобразователи концентрируют в процессе жизнедеятельности в своих клетках НОВ из окружающей среды

Средообразующая функция торфяного ОВ: в диагенезе ОВ в окружающую среду выделяются СО2, H2S, СН4, Н2, резко изменяющие её физико-химические параметры. Это ведет либо к фиксации металлов на геохимических барьерах (барьерный эффект), либо, наоборот, к их мобилизации (транспортный эффект)

Барьерная функция торфяного ОВ и сингенетических сульфидов', захват и концентрация металлов из растворов путем сорбции, хемосорбции и восстановления

Транспортная функция ЖВ и ОВ-. живое вещество и растворенное в торфяных водах ОВ (например, фуль-вокислоты) переводят металлы в миграционноспособные формы диагенетических барьера, действующих на торфяной и буроугольной стадиях: сорбционный и сероводородный. Первый барьер обусловливает накопление в углях большинства элементов-литофилов, второй — большинства элемен-тов-сульфофилов. Эти барьеры обеспечивают содержания углефильных ЭП в углях на среднем для углей (око-локларковом) уровне. Все другие барьеры относительно более редкие. Их действие маркируется, как правило, геохимическими аномалиями углей — содержанием в угле тех или иных ЭП в аномальных, надкларковых содержаниях. Hапример, эпигенетическая сульфидная минерализация “Типа Долины Mиссисипи” (угли Иллинойского бассейна в СШA) приводит к аномальному накоплению в углях Zn и Cd, эпигенетическая карбонатная минерализация может порождать аномальные концентрации Mn и Sr, проникновение в уголь эпигенетических хлоридных рассолов, связанных с эвапоритами, порождает аномалии Na, Cl, Ba и т. д.

Геологические факторы угольной геохимии

Геохимия угля — типичная многофакторная система. Факторы имеют разный уровень (ранг) и разную природу, но в самом общем виде накопление ЭП в углях зависит от факторов двух типов — внутренних и внешних по отношению к угольному (торфяному)

пласту. Внешние факторы контролируют интенсивность поступления ЭП в пласт, а внутренние — условия их фиксации в угольном ОВ. Eсли эти процессы протекают на стадии торфонакопле-ния и диагенеза, то их аттестуют как сингенетические, а если на стадии катагенеза или позднего гипергенеза — как эпигенетические (табл. 2).

Очевидно, что эмпирические закономерности, описывающие связь распределения ЭП в углях с такими признаками углей, как зольность, петрографический состав, строение и мощность угольного пласта, степень метаморфизма угольного ОВ, сами являются производными от некоторых факторов более высокого ранга (рис. 2) .

Зольность угля тесно связана с ландшафтом углеобразующего торфяника и его типом, а состав кластогенной золы определяется составом пород в обрамлении угленосного бассейна или составом пирокластики.

Мощность угольного пласта обусловлена скоростью погружения и режимом тектонических пульсаций, а строение пласта — чередованием фациальных обстановок торфонакопления, а также климатом и тектоническим режимом формирования угленосной формации.

Петрографический состав углей определяется как ботанической принадлежностью растений-углеобразовате-лей, так и условиями их разложения в

Ресурсная функция каменных углей: они служат источником для эпигенетической минерализации, отдавая НОВ в гидротермальные или гипергенные растворы

Средообразующая функция угольного ОВ: в основном такая же, как и торфяного, но чаще проявляется при гипергенном изменении угленосных толщ

Барьерная функция угольного ОВ и пирита-, в основном такая же, как и в торфянике, но повышаются роли восстановления и физической адсорбции и значительно ослабляется роль хемосорбции

Транспортная функция угольного ОВ: гуминовые кислоты, образующиеся при гипергенном окислении углей, могут переводить металлы в миграционно-способные формы.

торфянике, а последнее опять-таки есть следствие фациальных, климатических и геотектонических факторов углена-копления.

Степень метаморфизма угля (катагенеза угленосной толщи) предопределяется геотектоническим типом бассейна. Для формаций краевых прогибов, погружавшихся на глубины 5—7 км, характерны интенсивное проявление катагенеза и часто сопровождающей его гидротермальной минерализации, а угли могут быть метаморфизованы вплоть до антрацитов. В формациях древних стабильных платформ процессы катагенеза выражены гораздо слабее, для формаций молодых подвижных платформ характерны явления тектонической инверсии, что ведет к сильным гипергенным изменениям углей. Все вышеперечисленное было ясно сформулировано в русской геохимической литературе еще в 1970-х гг. [2] — рис. 2.

Как показано на рис. 2, можно выделить три иерархических уровня геологических факторов геохимии углей:

Уровень 1 — угольный пласт. Большинство выявленных эмпирических закономерностей в угольной геохимии отвечают в основном этому, самому низкому уровню. В терминах табл. 2 процессы накопления ЭП управляются в основном внутренними факторами.

Уровень 2 — угольное месторождение (угленосная площадь). Здесь в

игру вступают и внешние ландшафтнофациальные факторы, обусловливаю-

Типизация процессов накопления ЭП в углях

Таблица 2

щие изменения угленосной толщи по разрезу и по площади. Hа уровне одного угольного пласта они могли быть незаметными (фиксированными).

Уровень 3 — угольный бассейн. Hа первый план выдвигаются четыре наиболее общих внешних фактора, определяющих тип угленосной формации : палеогеографический, геотектонический, палеоклиматический и фактор петро-фонда. Hа уровне одного угольного месторождения они могли быть незаметными (фиксированными).

Что было в Третьем Миллениуме?

За период 2001—2004 гг. выпущено шесть монографий, в том числе одна общетеоретическая [12] и пять — посвященных отдельным химическим элементам-примесям в углях, из которых четыре считаются “токсичными” [6, 7, 11, 14] и один (Ge) — “ценным” [10].

Кроме того, M. П. Кетрис составила не имеющую мирового аналога компьютерную базу данных по геохимии углей , с помощью которой стал возможен расчет кларков (средних содержаний) всех элементов-примесей в углях мира. Hа основе этой базы ею уже произведены новые оценки кларков 23 токсичных [1] и 10 ценных элементов в углях, что имеет важнейшее теоретическое значение. В частности, сравнение кларков элементов в бурых и каменных углях позволяет сделать неочевидные заключения в проблеме “Эволюция биосферы”, а именно о геохимической эволюции углеобразующей флоры. Особенно важен

Рис. 2. Факторная схема геохимии углей

Факторы накопления

|

Внешние |

Внутренние |

|

Сингенетичес Поступление ЭП в торфяник: — с гидротермами (Ge, В, TR, Мо, Sb, As); — с вулканическими эксгаляциями (В, Ga); — с поверхностными (в том числе морскими) и грунтовыми водами ( S, Ge, Си, U); — с терригенной или вулканогенной взвесью (Ti, Sc, TR, Be, Zr, Th) |

кие процессы Благоприятные условия фиксации ЭП в торфянике: — краевые и частью припочвенные фации торфяников (Ge, W); — повышенная зольность торфов (большинство ЭП); — присутствие в торфах древесинных фрагментов, будущих лигнитов, ксиленов, витренов (Ge, Ga, W, Be, В, Mo, Sb); — сапропелевые или гиттиевые фации торфяников ( V, Ni, Мо, Сг) |

Эпигенетические процессы

Поступление ЭП в угольный (реже в погребенный торфяной) пласт:

— с гидротермами (Hg, Pb, Zn, Си, Си, Sn, Sb, As, Cd, Ag, Ba, U);

— с пластовыми водами ( В, Be, Mo, U, Cl);

— с грунтовыми водами (Cu, Pb, Zn, Mo, U)

прикладной аспект этой работы: новые кларки токсичных элементов в углях имеют основополагающее значение для научно-обоснованных решений в экологии угольной промышленности (добыче и обогащении углей) и особенно — в энергетике, основанной на сжигании углей в топках ТЭС.

В теоретической монографии [12] с использованием новой информации, полученной с применением современных методов исследования, рассмотрены основные вопросы состава неорганического вещества (HОВ) ископаемых углей. Впервые подробно освещены эмпирические закономерности минералогии углей; особое внимание уделено новейшим исследованиям микро- и нано-

Благоприятные условия фиксации ЭП в угольном или погребенном торфяном пласте:

— контактовые зоны, чаще прикров-левые (Ge, Р, TR);

— зоны тектонической трещиноватости в углях (Ge, Se);

— наличие специфических сорбентов: фюзенов в невыветрелых углях (Си, Pb, Ba, Sr, Мн) и гуминовых кислот в окисленных углях ( Си, РЬ, Zn, U)

минералов в углях с помощью электронного и ионного микрозондирования. Детально рассмотрены закономерности геохимии HОВ (и в особенности геохимии ЭП) на трех уровнях организации геохимической системы: угольного пласта, угольных месторождений и угленос- ных бассейнов. Hа первом уровне рассмотрены связи элементов-примесей с зольностью, петрографическим составом угля и строением угольного пласта. Особо анализируется геохимический феномен углефицированных древесин (угольных включений). Hа двух других уровнях описываются корреляции содержания в углях ЭП с такими геологическими факторами, как палеогеографические и фациальные особенности углеобразующих торфяников, магматизм и вулканизм, субсинхронные с углеобразова-нием, термальный эпигенез (метаморфизм) и гипергенез угленосных толщ.

В серии монографий по геохимии отдельных ЭП в углях, написанных по единому плану, рассмотрены практически все вопросы, касающиеся особенностей их геохимии в зоне гипергенеза, распределения в углях, минеральных и неминеральных форм нахожде- ния и генезиса аномальных содержаний.

В частности, в монографии по мышьяку [11] впервые выделены четыре генотипа аномальных накоплений As в углях, два из них эпигенетические и два — сингенетические. Детальный анализ поведения As при сжигании углей на ТЭС показал, что главную экологическую опасность представляет не столько эмиссия As (составляющая до 30 % от исходного содержания As в угле), сколько выщелачивание As из золохра-нилищ природными водами.

В монографии по торию [6], вопреки ранее опубликованным оценкам, сделаны выводы о том, что Th в углях не представляет серьезной экологической угрозы, однако необходимо учитывать схему сжигания углей для исключения эмиссии Th с зольным уносом.

В монографии по урану [14] дана новая типизация экзогенных эпигенетических урано-угольных месторождений и рассмотрены вопросы их генезиса. Сделан вывод о том, что сжигание углей с околокларковыми содержаниями U не представляет опасности для здоровья людей, тогда как сжигание ураноносных углей может быть серьезным фактором риска.

В монографии по ванадию [7] впервые детально рассмотрены вопросы генезиса аномальных концентраций V и сделаны радикально новые выводы. Специально исследуются экологические проблемы, обусловленные атмосферной эмиссией V при промышленном сжигании углей, а также связанные с возможным выщелачиванием V из золоотвалов ТЭС.

В монографии по германию [10] , впервые в российской геохимии после 40-летнего перерыва, на основе новейшей информации представлен очерк геохимии Ge в углях, раздельно для “кларковых” и “рудных” его концентраций, оценен угольный кларк Ge, рассмотрены формы его нахождения в углях, а также основные факторы, управляющие распределением Ge в углях. Подробно анализируются вопросы генезиса промышленных германийугольных месторождений. В заключение показано значение углей как сырьевого источника германия и обсуждаются некоторые новые сферы промышленного применения элемента.

В целом же опубликованные в 2001—2004 гг. монографии по геохимии углей не имеют мирового аналога и пользуются повышенным спросом среди специалистов. В частности, косвенным свидетельством важности очерков геохимии токсичных элементов является публикация весьма объемных авторизованных английских переводов этих очерков в международном журнале — Intеrnational Journal of Coal Geology [17—19, 21—25].

Чем сердце успокоится?

“Сердце неспокойно”… покуда на Западе не будет осознано, что в русской геохимии угля наработано многое такое, о чем они до сих пор не имеют никакого понятия. В прошлом веке я был уверен, что так будет всегда, помня вещие слова Киплинга:

Запад есть Запад,

Восток есть Восток —

И с мест они не сойдут…1

Hо в Третьем Mиллениуме, когда они , к моему изумлению, стали безропотно публиковать в престижнейшем международном журнале наши корявые автопереводы объемом до 3—4 печатных листов [19, 21—22], я стал верить, что положение можно изменить к лучшему.

Хотя… Eсли вспомнить четырежды (!) повторенную нашим директором бессмертную фразу (на ученых советах и планерках): “Садят пока только ученыхˮ, то нам с Mариной Петровной надобно крепко подумать — а следует ли продолжать нашу благородную просветительскую деятельность…

Сердечно благодарю Т. М. Парфенову (Новосибирск) за помощь в разыскании подлинника “Баллады…” Р. Киплинга.

Список литературы Геохимия угля

- Кетрис М. П., Юдович Я. Э. Новые оценки кларков токсичных элементов-примесей в углях // Геохимия, 2005. (В печати).

- Юдович Я. Э. Геохимия ископаемых углей.. Л.: Наука, 1978. 262 с.

- Юдович Я. Э. Геохимия угольных включений в осадочных породах. Л.: Наука, 1972. 84 с.

- Юдович Я. Э. Грамм дороже тонны. М.: Наука, 1989. 160 с.

- Юдович Я. Э. Курс геохимии осадочных пород (избранные главы). Учебное пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2001. 284 с.