Геохимия верхнемеловых отложений северо-восточного склона Малого Кавказа (Лок-Карабахская зона): источники питания, геодинамическая обстановка накопления, прогноз коллекторских свойств

Автор: Алиева Э.Г., Гулиев Э.Х.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Освещены результаты исследований геохимических характеристик верхнемелового терригенного комплекса северо-восточного склона Малого Кавказа (Лок-Карабахская зона) с целью изучения его вещественного состава, генетических параметров пород питающей провинции и восстановления геодинами-ческой обстановки накопления данных отложений, что позволяет прогнозировать качество пород-коллекторов в верхнемеловой толще. Результат исследования заключается в том, что источники сноса верхнемеловых пород Лок-Карабахской зоны связаны с магматическими породами основного состава. Палеогеодинамические реконструкции, проведенные на основе химического состава верхнемеловых пород, свидетельствуют о существовании в районе исследований океанической островной дуги энсиматического характера. На основе полученных данных прогнозируются слабые-умеренные коллекторские свойства верхнемеловых пород.

Верхнемеловые породы, Лок-Карабахская зона, источники сноса, геодинамическая обстановка

Короткий адрес: https://sciup.org/147247287

IDR: 147247287 | УДК: 552.143 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.1.1

Текст научной статьи Геохимия верхнемеловых отложений северо-восточного склона Малого Кавказа (Лок-Карабахская зона): источники питания, геодинамическая обстановка накопления, прогноз коллекторских свойств

Малокавказская горно-складчатая система охватывает южную часть Кавказского перешейка и характеризуется сложной структурой, сформированной взаимодействием двух ветвей Альпийско-Гималайского пояса: Пи-ренейско-Эльбурс-ской на севере и Динара-Зондской на юге. Северная ветвь включает Южно-Кавказскую микроплиту, к южному крылу которой относится Артвин-Гарабахская мегазона, а южная – Аразскую мегазону, связанную с Южно-Азербайджанским сегментом Центрально-Иранской микроплиты. Лок-Карабахская зона, образующая северную периферию системы, прослеживается на 290 км вдоль южного борта Куринского межгорного прогиба, продолжается в Сомхитские горы Грузии и ВосточноПонтийские горы Анатолии, а на юго-востоке уходит под отложения Нижне-Аразской депрессии (Ализаде, 2005а).

Стратиграфия и литофациальные особенности верхнемеловых пород северовосточного склона Малого Кавказа изучены достаточно подробно, однако геохимия осадочных комплексов Лок-Карабахской зоны остается недостаточно исследованной, не-

Эта работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите смотря на её значимость для реконструкции региональных геодинамических процессов. Анализ терригенных осадков позволяет определить условия осадконакопления, генезис пород, а также установить связь осадочных бассейнов с тектоническими обстановками и источниками сноса. В свете вышеизложенного, целью данной работы является реконструкция вещественного состава и генетического типа пород питающей провинции, а также анализ геодинамической обстановки Лок-Карабахской зоны в верхнемеловое время на основе геохимических данных.

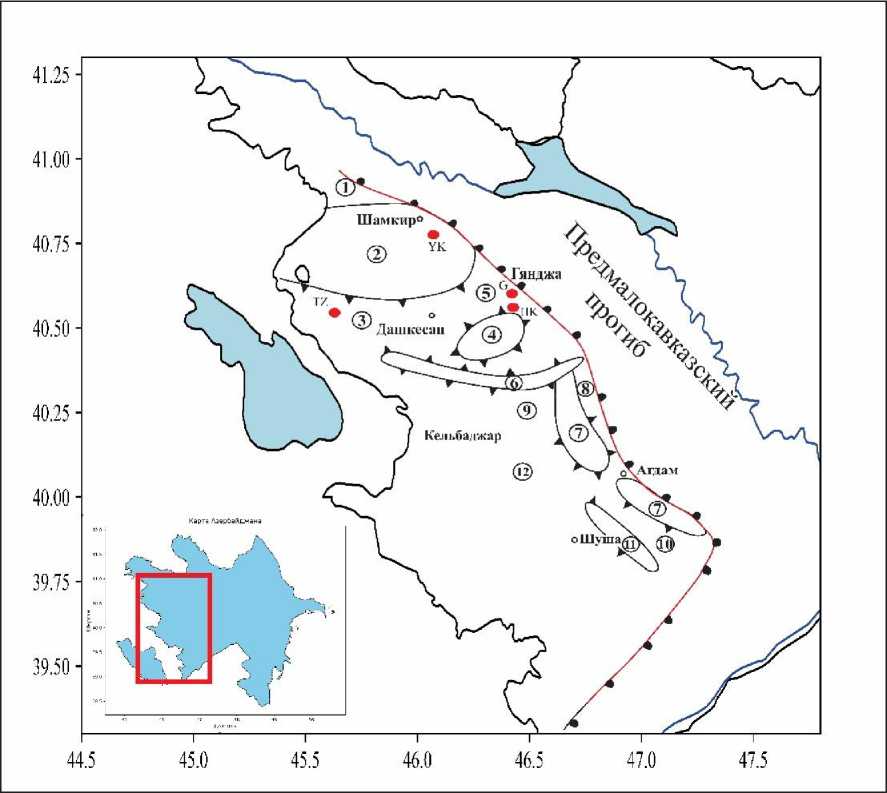

Геология района исследования

В пределах Лок-Гарабахской зоны северное крыло формирует Газах-Агбурунскую синклинальную подзону. Юрское ядро зоны включает Шамкирскую подзону (Шамкир-ское и Гейгельское поднятия), Муровдагскую антиклинальную подзону с Галакенд-Дашкесан-Кяпазской синклинальной подзоной, а также Агдамскую и Гарабахскую антиклинальные подзоны, разделённые Хачын-чай-Ходжавендской синклинальной подзоной (рис. 1) (Ализаде, 2005а). Геологическое строение северо-восточного Малого Кавказа представлено мощным осадочно-вулканогенным мезозойским комплексом. Верхнемеловые отложения Лок-Карабахской зоны образуют почти непрерывную полосу вдоль северо-восточного предгорья, охватывая Шам-кирский и Муровдагский антиклинории, а также Газахский, Агджакендский и Ходжа-вендский прогибы.

Рис. 1. Основные структурные элементы Северо-Восточного предгорья Малого Кавказа: Синклинории: 1 – Газахский, 3 – Дашкесанский, 5 – Агджакендский, 8 – Агдеринский, 9 – Тоурагачайский, 10 – Ходжавендский; Антиклинории: 2 – Шамкирский, 4 – Гейгельский, 6 – Муровдагский антиклинорий, 7 – Агдамский, 11 – Карабахский (Рзаев, 2011)

Сеноманские отложения северных предгорий Малого Кавказа широко распространены, что указывает на их трансгрессивный характер. В пределах Шамкирского антиклинория, между реками Асрикчай и Кюрак-чай (85 км), они залегают непосредственно на среднеюрских породах, что связано с воз-дыманием антиклинория в позднеюрский и нижнемеловой периоды, приведшим к размыву или отсутствию артаминской свиты (верхняя юра – нижний мел). В районе горы Учгюль (окрестности Шамкира) сеноман представлен песчаниками с туфогенным материалом, туффитами, пелитоморфными известняками и глинами (разрез Тезекенд) (Ализаде, 2005б).

Материалы и аналитические методы

Образцы, отобранные для данного исследования, представлены преимущественно терригенными и вулканогенно-осадочными породами. Отбор образцов был осуществлён из четырёх геологических разрезов: Агдам (сеноман), Тезекенд (сеноман), Гаджикенд (верхний коньяк) и Ашыглы (нижний сантон) (рис. 1). Количественное определение петро-генных компонентов, микроэлементов и редкоземельных элементов проводилось методом масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-MS) в лаборатории геохимии, геохронологии и изотопной геологии Факультета наук о Земле Миланского университета Статале (Италия).

Обсуждение результатовГеохимическая характеристика

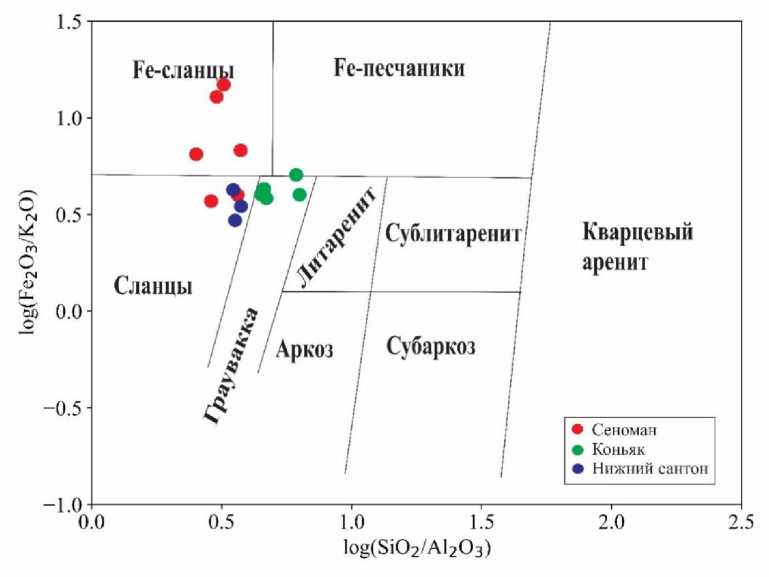

Содержания петрогенных элементов в проанализированных породах Лок-Карабах-ской зоны приведены в табл. 1, а микроэлементов – в табл. 2. Верхнемеловые отложения характеризуются концентрациями SiO 2 , варьирующими от 46,41 до 60,20 мас.%, и Al 2 O 3 – от 9,39 до 19,87 мас.%. На классификационной диаграмме log (Fe 2 O 3 /K 2 O) – log

(SiO 2 /Al 2 O 3 ) (Herron, 1988) (рис. 2) точки составов терригенных и вулканогеннообломочных пород расположились преимущественно в полях сланцев и граувакков.

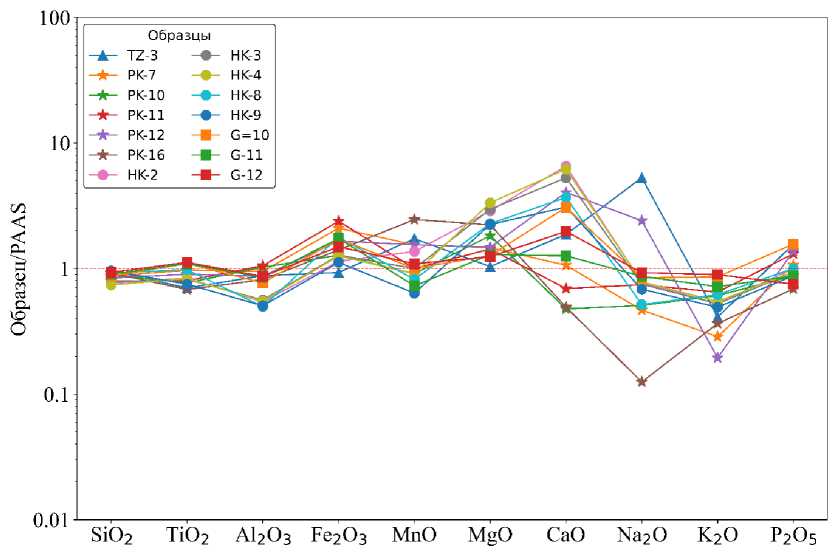

Содержание Fe₂O₃ демонстрирует умеренную положительную корреляцию с TiO₂ (r = 0,5), при этом средние значения Fe₂O₃ и TiO₂ составляют 9,86 и 0,88 мас.% соответственно. Эти данные указывают на обогащение пород тяжелыми минералами, содержащими железо и титан. Содержание элементов в образцах Лок-Карабахской зоны свидетельствует о слабом обогащении MgO, CaO и P₂O₅, а также о незначительном обеднении Na₂O относительно постархейских австралийских сланцев (PAAS) (Taylor and McLen-nan,1985), за исключением образцов TZ-3 и PK-12. Содержание K₂O варьируется от 0,72 до 3,31 мас.%, что также ниже среднего значения для PAAS (3,7 мас.%) (рис. 3).

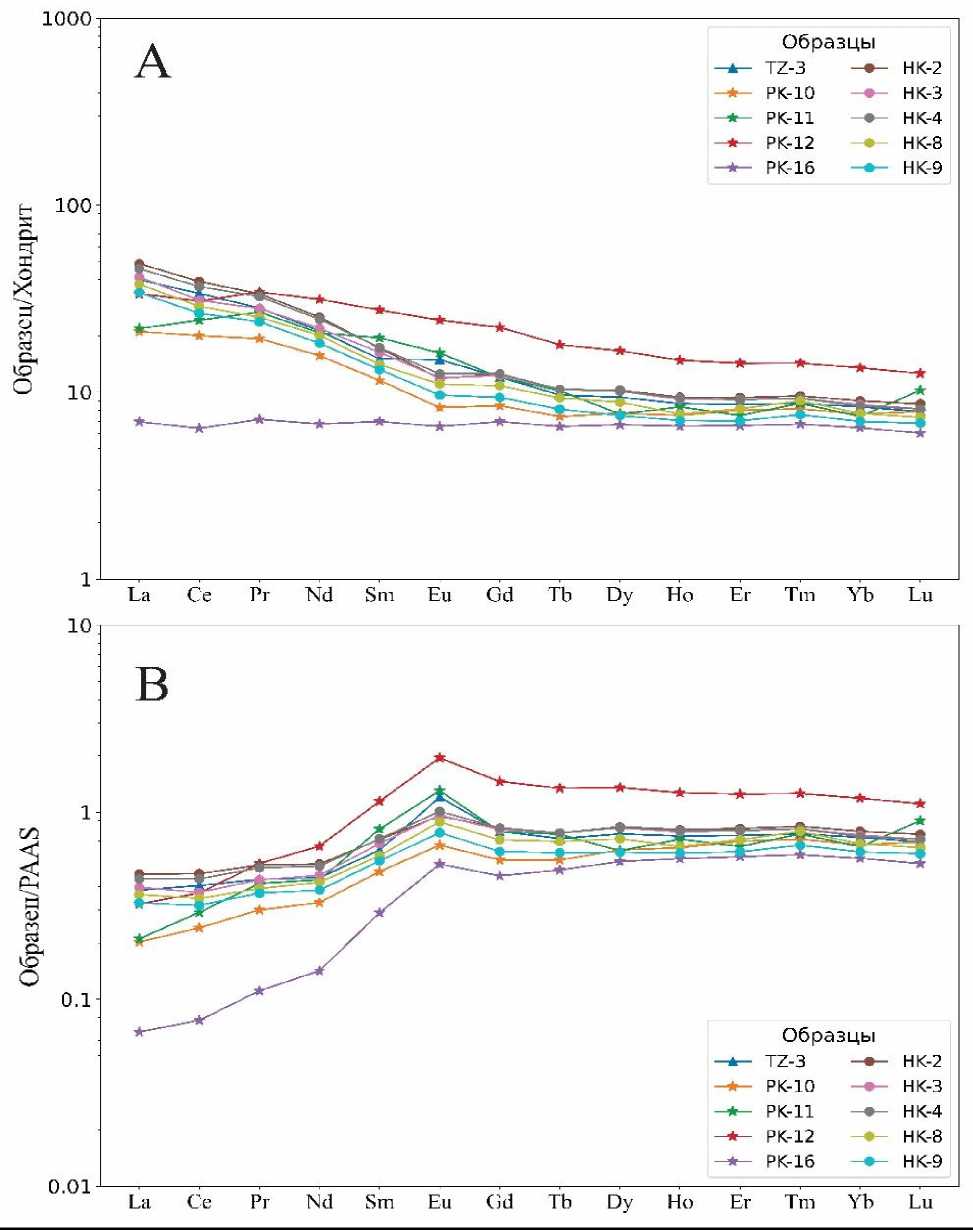

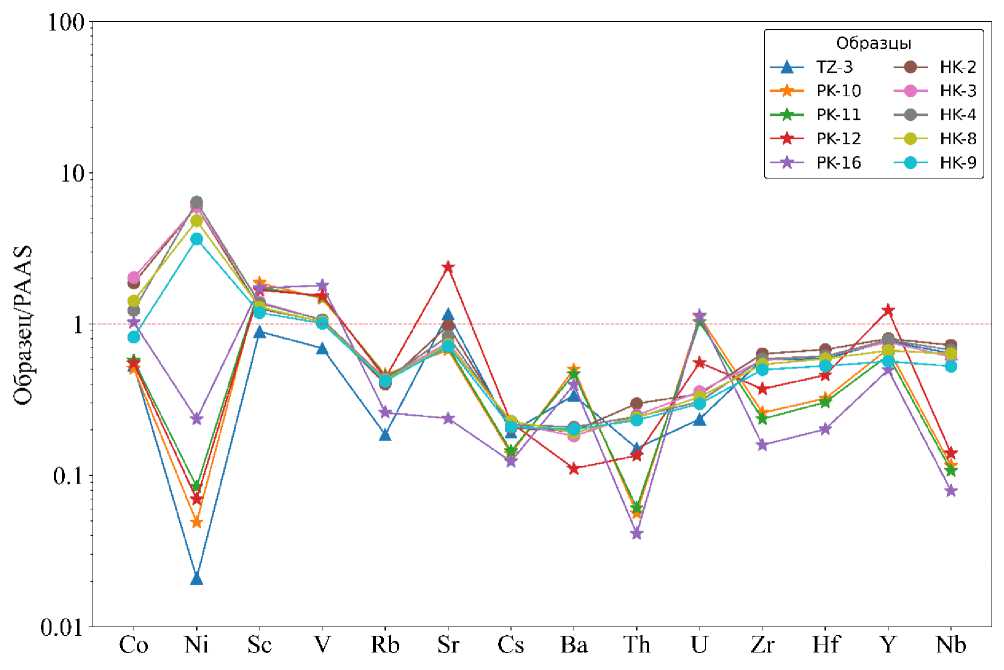

Повышенные значения Fe₂O₃ в некоторых образцах объясняются присутствием гематита. Увеличение содержания CaO, сопровождающееся ростом MgO в отдельных образцах, указывает на наличие доломита, однако обогащение MgO преимущественно обусловлено присутствием хлорита. Микроэлементы демонстрируют обеднение относительно PAAS, за исключением Sc, V и Co (рис. 4). В образцах из разреза Гаджикенд также отмечается обогащение Ni (200,80– 351,62 ppm). Концентрации РЗЭ представлены в табл. 3. Суммарное содержание редкоземельных элементов (∑РЗЭ) варьируется от 25 до 100 ppm со средним значением 75,14 ppm, что ниже значения PAAS (184,77 ppm) по данным Taylor и McLennan (1985). Исследованные образцы имеют пониженное значение отношения легких редкоземельных элементов к тяжелым редкоземельным элементам (ЛРЗЭ/ТРЗЭ), варьирующееся в пределах от 1,78 до 6,1 ppm со средним значением 4,9 и характеризуются слабой отрицательной европиевой аномалией (Eu/Eu* ср. знач. = 0,9).

Рис. 2. Классификационная диаграмма для терригенных пород верхнемелового возраста Лок-Карабахской зоны (Herron, 1988)

Рис. 3. Нормированные на средние значения пост-архейских сланцев (PAAS) спектры распределения содержаний основных элементов в верхнемеловых терригенных породах Лок-Карабахской зоны

Распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) показано на рис. 5В, где оно сравнивается со значениями постархейских австралийских средних сланцев (PAAS). В диаграмме РЗЭ, нормированной на PAAS по данным Taylor и McLennan (1985), наблюда- ется выраженная положительная европиевая аномалия, что противоположно характеру диаграммы РЗЭ, нормированной на хондрит, где фиксируется наклонное распределение ЛРЗЭ и почти горизонтальное распределение ТРЗЭ (рис. 5A).

Таблица 1. Содержание петрогенных элементов в представительных образцах Лок-Карабахской зоны

|

No |

Возраст |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na 2 O |

K 2 O |

P 2 O 5 |

|

PK-7 |

Сеноман |

54,57 |

0,97 |

17,93 |

13,61 |

0,45 |

3,22 |

1,38 |

0,56 |

1,06 |

0,17 |

|

PK-10 |

55,87 |

0,77 |

19,34 |

8,29 |

0,10 |

4,01 |

0,62 |

0,61 |

2,25 |

0,14 |

|

|

PK-11 |

50,11 |

0,80 |

19,87 |

15,47 |

0,11 |

3,14 |

0,90 |

0,89 |

2,40 |

0,21 |

|

|

PK-12 |

52,83 |

0,90 |

16,41 |

10,76 |

0,17 |

3,25 |

5,25 |

2,88 |

0,72 |

0,22 |

|

|

PK-16 |

57,88 |

0,68 |

15,41 |

9,13 |

0,27 |

4,90 |

0,64 |

0,15 |

1,35 |

0,11 |

|

|

TZ-3 |

60,05 |

0,70 |

16,56 |

6,04 |

0,19 |

2,28 |

2,43 |

6,33 |

1,52 |

0,25 |

|

|

HK-2 |

Коньяк |

47,94 |

0,84 |

10,23 |

7,42 |

0,15 |

6,32 |

8,49 |

0,93 |

1,93 |

0,16 |

|

HK-3 |

48,98 |

0,82 |

10,61 |

8,30 |

0,11 |

6,52 |

6,85 |

0,90 |

1,94 |

0,15 |

|

|

HK-4 |

46,41 |

0,83 |

10,39 |

8,19 |

0,10 |

7,34 |

8,03 |

0,94 |

2,02 |

0,15 |

|

|

HK-8 |

57,63 |

0,98 |

9,39 |

11,55 |

0,09 |

5,01 |

4,78 |

0,62 |

2,29 |

0,16 |

|

|

HK-9 |

60,20 |

0,75 |

9,55 |

7,27 |

0,07 |

4,93 |

4,01 |

0,82 |

1,82 |

0,14 |

|

|

G-10 |

Нижний сантон |

54,58 |

1,10 |

14,49 |

11,16 |

0,11 |

2,79 |

3,99 |

1,01 |

3,18 |

0,25 |

|

G-11 |

56,57 |

1,09 |

16,10 |

11,28 |

0,08 |

2,84 |

1,64 |

1,04 |

2,65 |

0,14 |

|

|

G-12 |

58,45 |

1,12 |

16,34 |

9,69 |

0,12 |

2,73 |

2,57 |

1,11 |

3,31 |

0,12 |

|

|

PAAS* |

62,8 |

1,0 |

18,9 |

6,5 |

0,11 |

2,2 |

1,3 |

1,2 |

3,7 |

0,16 |

*Taylor and McLennan (1985)

PAAS (Post-Archean Australian Shale)

Таблица 2. Содержание микроэлементов в представительных образцах Лок-Карабахской зоны

|

Микроэлементы (ppm) |

|||||||||||||||||

|

No |

Sc |

V |

Co |

Ni |

Ga |

Rb |

Sr |

Y |

Zr |

Nb |

Cs |

Ba |

Hf |

Ta |

Th |

U |

Mo |

|

PK-10 |

29,87 |

220,47 |

11,67 |

2,69 |

17,81 |

73,97 |

135,02 |

18,55 |

54,4 |

2,2 |

2,08 |

326,42 |

1,61 |

0,11 |

0,82 |

3,47 |

2,97 |

|

PK-11 |

27,68 |

227,1 |

13,17 |

4,62 |

16,68 |

72,1 |

140,19 |

16,75 |

49,57 |

2,04 |

2,16 |

303,84 |

1,52 |

0,13 |

0,89 |

3,2 |

- |

|

PK-12 |

26,81 |

231,27 |

12,68 |

3,82 |

16,97 |

70,1 |

475,6 |

33,21 |

78,15 |

2,65 |

3,35 |

72,06 |

2,3 |

0,13 |

1,97 |

1,72 |

1,59 |

|

PK-16 |

27,68 |

270,03 |

23,57 |

12,93 |

15,78 |

41,64 |

47,57 |

13,43 |

33,29 |

1,5 |

1,85 |

258,26 |

1,01 |

0,08 |

0,6 |

3,53 |

10,34 |

|

TZ-3 |

14,27 |

103,75 |

12,24 |

1,15 |

16,38 |

29,7 |

233,16 |

20,82 |

122,3 |

12,12 |

2,9 |

219,57 |

2,95 |

0,72 |

2,2 |

0,73 |

1,95 |

|

HK-2 |

20,22 |

155,68 |

43,01 |

328,23 |

13,61 |

64,36 |

194,86 |

21,62 |

133,31 |

13,77 |

3,08 |

127,47 |

3,39 |

0,83 |

4,35 |

1,07 |

0,49 |

|

HK-3 |

22,36 |

159,17 |

46,61 |

326,56 |

15,06 |

69,64 |

151,18 |

20,53 |

120,89 |

11,51 |

3,33 |

118,11 |

3,07 |

0,69 |

3,64 |

1,11 |

0,50 |

|

HK-4 |

21,89 |

160,22 |

28,34 |

351,62 |

13,56 |

68,67 |

165,72 |

21,18 |

123,29 |

12,79 |

3,24 |

135,59 |

3,06 |

0,76 |

3,57 |

0,95 |

0,38 |

|

HK-8 |

20,69 |

154,62 |

32,71 |

264,68 |

12,74 |

67,89 |

146,84 |

18,02 |

113,65 |

12,10 |

3,43 |

124,49 |

2,95 |

0,87 |

3,51 |

1,02 |

- |

|

HK-9 |

18,99 |

151,72 |

18,82 |

200,80 |

11,93 |

67,11 |

142,49 |

15,32 |

104,76 |

10,00 |

3,13 |

130,88 |

2,64 |

0,57 |

3,38 |

0,92 |

0,33 |

|

PAAS* |

16 |

150 |

23 |

55 |

20 |

160 |

200 |

27 |

210 |

19 |

15 |

650 |

5,0 |

- |

14,6 |

3,1 |

1 |

Источники сноса

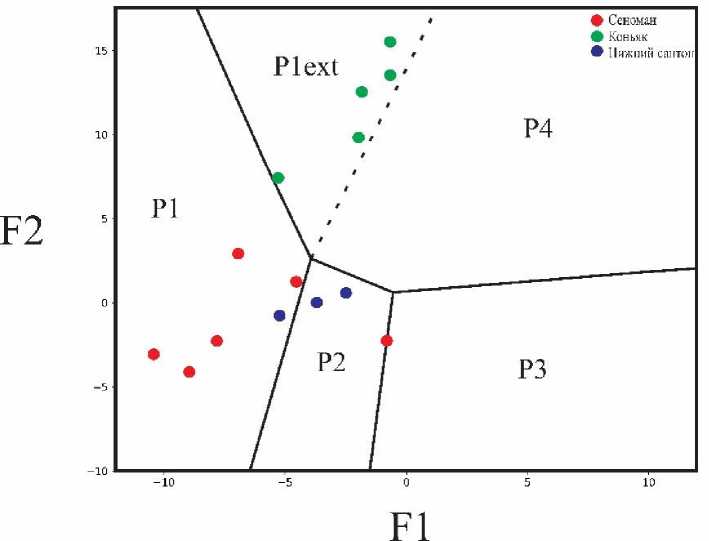

Диаграмма, разработанная Розером и Коршем (1988) (Roser and Korsch, 1988), представляет собой эффективный инструмент для определения источников сноса кластических пород. Она основывается на анализе главных породообразующих окислов, таких как TiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , MgO, CaO, Na 2 O и K 2 O, позволяющих различить четыре основных типа источников сноса: магматические породы различного состава (основные, средние и кислые) и богатые кварцем осадочные породы.

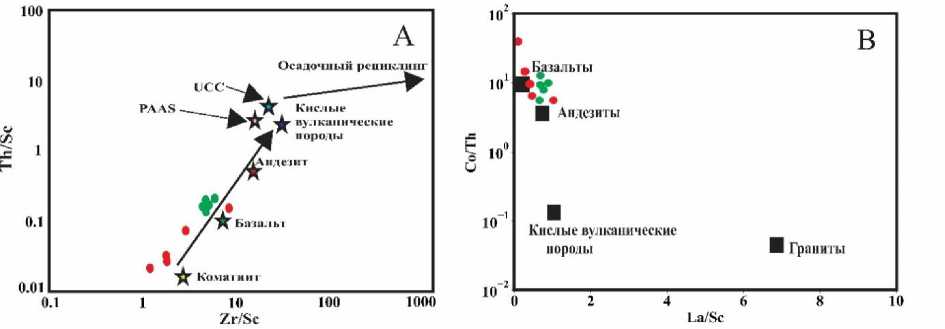

Элементы Cs, Zr, Th, Hf, Ti, La, Yb обладают высокой стабильностью к выветриванию, транспортировке и диагенезу, что делает их надежными геохимическими индикаторами типов пород-источников [15]. Переходные металлы (Sc, V, Cr, Ni) имеют более высокие концентрации в мафических и ультрамафических породах и низкие в кислых, в то время как высокозарядные элементы (HFSE), такие как Zr, Th, La, Y и Nb, преобладают в кислых породах. Обогащение Sc, V и Ni в образцах верхнемеловых пород относительно PAAS, обусловленное присутствием мафических минералов (пироксенов, амфи- болов, оливинов), характерных для магматических пород основного и ультраосновного состава, подтверждается расположением то- чек составов этих образцов в области уль-траосновных и основных пород на диаграмме Th/Sc-Zr/Sc (рис. 7А) (Li et al., 2017).

Таблица 3. Содержание редкоземельных элементов в представительных образцах Лок-Карабахской зоны

|

Редкоземельные элементы (ppm) |

||||||||||

|

No |

TZ-3 |

PK-10 |

PK-11 |

PK-12 |

PK-16 |

HK-2 |

HK-3 |

HK-4 |

HK-8 |

HK-9 |

|

La |

14,63 |

7,74 |

8,04 |

12,34 |

2,55 |

17,86 |

15,16 |

16,79 |

13,87 |

12,51 |

|

Ce |

32,27 |

19,18 |

23,2 |

29,42 |

6,13 |

37,37 |

29,67 |

35,1 |

27,52 |

25,29 |

|

Pr |

3,86 |

2,65 |

3,675 |

4,7 |

0,98 |

4,6 |

3,84 |

4,45 |

3,45 |

3,26 |

|

Nd |

15,14 |

11,15 |

14,75 |

22,32 |

4,81 |

17,93 |

15,61 |

17,45 |

14,3 |

12,98 |

|

Sm |

3,48 |

2,67 |

4,51 |

6,35 |

1,61 |

3,97 |

3,77 |

4 |

3,25 |

3,05 |

|

Eu |

1,3 |

0,72 |

1,41 |

2,11 |

0,57 |

1,03 |

1,04 |

1,09 |

0,96 |

0,84 |

|

Gd |

3,68 |

2,59 |

3,67 |

6,8 |

2,13 |

3,83 |

3,76 |

3,84 |

3,31 |

2,87 |

|

Tb |

0,56 |

0,43 |

0,59 |

1,04 |

0,38 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,54 |

0,47 |

|

Dy |

3,58 |

2,94 |

2,91 |

6,34 |

2,55 |

3,9 |

3,86 |

3,87 |

3,37 |

2,86 |

|

Ho |

0,74 |

0,64 |

0,71 |

1,26 |

0,56 |

0,8 |

0,78 |

0,79 |

0,65 |

0,6 |

|

Er |

2,14 |

1,99 |

1,87 |

3,56 |

1,65 |

2,33 |

2,28 |

2,27 |

2,03 |

1,75 |

|

Tm |

0,31 |

0,29 |

0,31 |

0,51 |

0,24 |

0,34 |

0,33 |

0,33 |

0,32 |

0,27 |

|

Yb |

2,07 |

1,89 |

1,84 |

3,35 |

1,60 |

2,23 |

2,13 |

2,09 |

1,91 |

1,73 |

|

Lu |

0,3 |

0,3 |

0,39 |

0,48 |

0,23 |

0,33 |

0,31 |

0,31 |

0,28 |

0,26 |

Рис. 5. Нормированные на хондрит (A) и на средние значения пост-архейских сланцев (PAAS) (B) спектры распределения содержаний РЗЭ в верхнемеловых терригенных породах Лок-Карабахской зоны

Рис. 4. Нормированные на средние значения пост-архейских сланцев (PAAS) спектры распределения содержаний микроэлементов в верхнемеловых терригенных породах Лок-Карабахской зоны

Рис. 6. Диаграмма Р. Корша (1988), позволяющая воссоздать состав материнских пород верхнемелового терригенного комплекса. Поля P1, Р2 и Р3 отвечают составу кластического материала, приближающемуся к исходным породам основного, среднего и кислого состава соответственно. Поле Р4 отвечает зрелому рециклированному осадочному материалу

Соотношение Ti/Nb в породах-источниках сноса, как правило, остается стабильным в процессе выветривания и транспортировки, что делает его надежным индикатором типа пород-источников. Значения Ti/Nb, превышающие 300, свидетельствуют о преобладании основных вулканических пород, тогда как значения ниже 300 характерны для кислых вулканических пород. Значение соотношения Ti/Nb в исследованных образцах, варьирующееся от 347 до 2700, указывает на преобладание вулканических пород основного состава в источниках сноса (Shangguan et al., 2021).

Согласно корреляционному графику La/Sc-Co/Th (рис. 7B), образцы характеризуются соотношением La/Sc менее 2 и значениями Co/Th в пределах от 5,56 до 39,28, при этом фигуративные точки, соответствующие этим образцам, располагаются в области базальтов и андезитов (Gu et al., 2002).

Распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) в осадках зависит от литохимического состава пород-источников и условий выветривания. Характер распределения РЗЭ и европиевая аномалия (Eu-anomaly) служат важными геохимическими индикаторами для характеристики пород-источников. Высокие значения отношения легких редкоземельных элементов к тяжелым (ЛРЗЭ/ТРЗЭ) и отрицательная европиевая аномалия характерны для кислых пород-источников, в то время как низкие значения ЛРЗЭ/ТРЗЭ и отсутствие или слабая отрицательная европиевая аномалия свидетельствуют о мафических породах (Culler, 1994; Yan et al., 2021). Положительная европиевая аномалия наблюдается в древних тоналит-трондъемит гранодиоритовых комплексах (ТТГ) архейских кратонов (Condie, 1993). Для исследованных пород характерны слабо фракционированные спектры распределения РЗЭ (LaN/YbN)ср.знач.= 4,69, отсутствие европиевого минимума (Eu/Eu*ср.знач.= 0,9~1), а также низкие значения соотношений Th/Sc и La/Sc. Отношение LaN/YbN характеризует общий наклон спектра распределения РЗЭ и тем самым косвенным образом свидетельствует о степени де-плетированности тяжелых РЗЭ. Подобные геохимические параметры обусловлены наличием магматических пород основного состава в области их питающей провинции.

Рис. 7. Положение фигуративных точек на диаграммах: Th/Sc-Zr/Sc (A) (Li et al., 2017) и Co/Th-La/Sc

(B) ( Gu X.X. et al., 2002)

Геодинамическая обстановка

Химический состав осадочных пород, согласно существующим представлениям, является индикатором не только вещественного состава материнских пород, но и тектонической обстановки их накопления (Медведева, 2020). Для реконструкции тектонических режимов областей сноса материала были использованы диаграммы М.Р. Бхатия (1986). В основе диаграммы с координатами La-Th (рис. 8А) заключено гармоничное поведение этих элементов в течение всего осадочного процесса граувакк Восточной Австралии (Bhatia, 1986). Эта диаграмма позволяет выделить три поля, резко отличающиеся друг от друга и соответствующие обстановкам океанических островных дуг, континентальных дуг и области, где сходятся параметры как из обстановки пассивной, так и активной континентальной окраины. На этой диаграмме исследуемые образцы размещаются в области, соответствующей океаническим островным дугам.

Диаграмма Ti/Zr–La/Sc (рис. 8B) эффективно разделяет песчаники и граувакки из разных тектонических обстановок (Bhatia, 1986). Породы островных дуг характеризуются высокими Ti/Zr (>35) и низкими La/Sc (<1), тогда как породы континентальных дуг имеют Ti/Zr от 10 до 35 и La/Sc от 1 до 3. Граувакки активных окраин отличаются высокими La/Sc (3–6), а граувакки пассивных окраин низкими Ti/Zr (<10) при широком диапазоне La/Sc (3–9). Исследуемые образцы, характеризующиеся отношением Ti/Zr> 35 и диапазоном значений La/Sc от 0,09 до 1, указывают на их формирование в условиях океанической островной дуги.

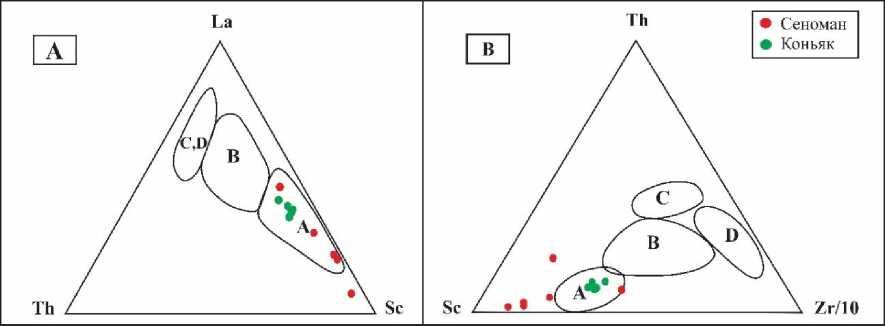

Рис. 9. Диаграммы М.Р. Бхатия, составленная по содержаниям микроэлементов для терригенных пород из различных тектонических обстановок: А – океаническая островная дуга; В – континентальная островная дуга; С – активная континентальная окраина; D – пассивная континентальная окраина

Соотношение Th/Sc проявляет постепенное увеличение от граувакк океанических островных дуг через граувакки континентальных островных дуг и активных континентальных окраин к грауваккам пассивных окраин. Дискриминационная диаграмма La-Th-Sc (рис. 9A) преимущественно применяется для дифференциации океанических и континентальных островных дуг, тогда как диаграмма Th-Sc-Zr/10 (рис. 9B) используется для разграничения активных и пассивных континентальных окраин (Bhatia, 1986). Преобладание обломочного материала мафических пород обуславливает смещение фигуративных точек исследуемых образцов на треугольных диаграммах La-Th-Sc и Th-Sc-Zr/10 в область с высоким содержанием Sc, что соответствует геохимическому профилю пород океанических островных дуг.

Выводы

Дискриминационные диаграммы свидетельствуют о доминирующем влиянии магматических пород основного состава в питающей провинции. Обогащение Sc, V и Ni в образцах верхнемелового возраста относительно осредненных значений этих микроэлементов в постархейских австралийских сланцах (PAAS), служащих в качестве эталонных значений, также связано с присутствием мафических минералов, таких как пироксены и амфиболы, характерных для магматических пород основного и ультраосновного состава. Результаты анализа с использованием диаграмм La-Th, La-Th-Sc, Th-Sc-Zr/10 и Ti/Zr-La/Sc показывают, что гео-динамическая обстановка в районе источника сноса верхнемеловых пород Лок-Карабахской зоны соответствовала условиям океанических островных дуг, что подтверждается высокими концентрациями Sc и значениями Ti/Zr. Хондрит-нормализованные распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) демонстрируют слабое или умеренно выраженное обогащение легкими редкоземельными элементами (ЛРЭ) и почти горизонтальное распределение тяжелых редкоземельных элементов (ТРЭ), что дополнительно подтверждается соотношениями (La/Sm)N = 0,99–2,8, (La/Yb)N = 1,04–5,4 и (Gd/Yb)N ~ 1,3. Таким образом, эти геохимические ин- дикаторы, а также распределение значений содержания микроэлементов дают основание предполагать, что накопление осадочного материала происходило при преимущественном воздействии базальтов энсиматических островных дуг (Singh et al., 2020).

Как известно, кластические породы, сформировавшиеся из продуктов разложения магматических пород основного состава, с точки зрения коллекторских свойств, существенно уступают терригенным породам, питавшимся из источников сноса с кварц-богатыми осадочными породами или магматическими породами кислого состава. Учитывая этот факт, можно прогнозировать, что в районе Лок-Карабахской зоны верхнемеловые отложения обладают слабо-умеренным флюидаккумулирующим потенциалом.

Список литературы Геохимия верхнемеловых отложений северо-восточного склона Малого Кавказа (Лок-Карабахская зона): источники питания, геодинамическая обстановка накопления, прогноз коллекторских свойств

- Ализаде Ак.А. Геология Азербайджана. Тектоника. Баку: Нафта Пресс, 2005а. Т. 4. 580 с.

- Ализаде Ак.А. Геология Азербайджана. Стратиграфия, часть 2: Мезозой и кайнозой. Баку: Нафта Пресс, 2005б. Т. 1. 580 с.

- Медведева С.А. Редкоземельные элементы в юрско-меловых терригенных породах бассейнов рек Лимури и Пильда (Дальний Восток России). Успехи современного естествознания. 2020. № 4. С. 114–119. DOI: 10.17513/use.37371 EDN:

- BHFCQW

- Рзаев А.А. Палеогеографические условия осадконакопления позднемеловых отложений северо-восточного склона Малого Кавказа. Pro-ceedings. 2011. № 1. С. 6–17.

- Bhatia M.R., Crook K.A.W. Trace Element Char-acteristics of Greywackes and Tectonic Setting Dis-crimination of Sedimentary Basins. Contributions to Mineralogy and Petrology. 1986. № 92. P. 181–193. DOI: 10.1007/BF00375292 EDN: BUMZOQ

- Condie K.C. Chemical Composition and Evolu-tion of the Upper Continental Crust: Contrasting Results from Surface Samples and Shales. Chemical Geology. 1993. № 104 (1-4). P. 1–37. DOI: 10.1016/0009-2541(93)90140-e

- Culler R.L. The Controls on the Major and Trace Element Variation of Shales, Siltstones, and Sand-stones of Pennsylvanian-Permian Age from Uplifted Continental Blocks in Colorado to Platform Sedi-ment in Kansas, USA. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1994. № 58 (22). P. 4955–4972. DOI: 10.1016/0016-7037(94)90224-0

- Gu X.X., Liu J.M., Zheng M.H., Tang J.X., Qi L. Provenance and Tectonic Setting of the Proterozoic Turbidities in Hunan, South China: Geochemical Evidence. Journal of Sedimentary Research. 2002. № 72 (3). P. 393–407. DOI: 10.1306/081601720393

- Herron M.M. Geochemical Classification of Ter-rigenous Sands and Shales from Core or Log Data. Journal of Sedimentary Petrology. 1988. № 58 (5). P. 820–829.

- Li Z., Pei X., Li R., Pei L., Liu C., Wang M., Gao F. Detrial zircon U-Pb ages and geological sig-nificances of meta-sedimentary rocks from Wuguan Group in the Shangdan area of east Qinling. North-western Geology. 2017. № 50. P. 151–164.

- Roser B.P., Korsch R.J. Provenance Signature of Sandstone-Mudstone Suites Determined Using Dis-criminant Function Analysis of Major Element Data. Chemical Geology. 1988. № 67. P. 119–139. DOI: 10.1016/0009-2541(88)90010-1

- Shangguan Y., Zhuang X., Li B., Li J., Querol X., Liu S. Geochemical Characteristics of Early Permian Pyroclastic Rocks in the Jimunai Basin, West Jung-gar, Xinjiang (NW China): Implications for Prove-nance and Tectonic Setting. Acta Geologica Sinica (English Edition). 2021. № 95 (3). P. 794–809. DOI:10.1111/17556724.14693 EDN: VTHIWD

- Singh M.R., Singh A.K., Santosh M., Lingade-varu M., Lakhan N. Neoarchean arc-back arc sub-duction system in the Indian Peninsula: Evidence from mafic magmatism in the Shimoga greenstone belt, western Dharwar Craton. Geological Journal. 2020. № 55. P. 5308–5329. DOI: 10.1002/gj.3733 EDN: EYWXYC

- Taylor S.R., McLennan S.M. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Geological Magazine. Oxford, London, Edinburgh, Boston, Palo Alto, Melbourne: Blackwell Scientific, 1985. № 122 (6). P. 673–674. DOI: 10.1017/ S0016756800032167

- Yan K., Wang C., Mischke S., Wang J., Shen L., Yu X., Meng L. Geochemical Characteristics of the Late Cretaceous Lower Zhoutian Formation in the Jitai Basin, Southeast China: Implications for Palae-oenvironment and Provenance. Research Square. 2021. DOI: 10.21203/rs.3.rs-168939/v1