Геохронологическая и археологическая летописи памятника Орхон-7: к постановке вопроса

Автор: Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Базаргур Д., Марченко Д.В., Ге дЖ., Клементьев А.М., Когай С.А., Долгушин И.Д., Шевченко Т.А., Гунчинсурэн Б., Олсен дЖ.У.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучение первоначального заселения территории современной Монголии сопряжено с рядом проблем. Во-первых, стратифицированных памятников со среднепалеолитическими комплексами насчитывается всего четыре. Во-вторых, существуют трудности с надежной хронологической привязкой этих комплексов. Остаются невыясненными палеоклиматические условия расселения или перемещения человека в этих регионах. Стратиграфия памятника Орхон-7 представляет собой наиболее полную геохронологическую, палеоклиматическую и археологическую летописи в Монголии. Сохранность литологических слоев, а также свидетельства их формирования в различных климатических обстановках, геологически зафиксированные криогенные нарушения, палеопочва, слои гравия - все это позволяет реконструировать динамику климата в МИС 3 и МИС 2. Зафиксированные в 2019 г. культурные горизонты совпадают с теми, что были выявлены ранее, это позволит рассмотреть ассамбляжи в контексте новых хронологических и палеоклиматических определений. Долина р. Орхон в районе г. Хархорин находится на пересечении нескольких климатических зон, которые могли оказывать влияние на господствующие условия, и корреляция полученных данных с уже известными климатическими реконструкциями, проведенными для различных участков гор Хангая, позволит это определить. Выбранные для изучения природных условий существования человека позднего плейстоцена методы дополняют друг друга и в результате позволяют получить максимально детальную хроноклиматическую шкалу. На основании изучения памятника Орхон-7 предварительно определены периоды гумидности и аридности климатических условий и основные палеогеографические характеристики накопления отдельных слоев.

Монголия, средний палеолит, палеоклимат, культуросодержащий горизонт, индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145055

IDR: 145145055 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.276-281

Текст научной статьи Геохронологическая и археологическая летописи памятника Орхон-7: к постановке вопроса

Занимающая восточную часть Центральной Азии Монголия относится к самым во сточным регионам распространения среднепалеолитического технокомплекса в типичных для западной части Евразии формопроявлениях. Расположенная в центре Евразии, территория этой страны находится на стыке ландшафтных зон горного пояса Южной Сибири и аридных плоскогорий и хребтов Монгольского и Гобийского Алтая. Потенциальные транзитные зоны для передвижений человеческих популяций проходят как в широтном направлении, между системами Хангая и Хэнтэя на севере и Гобийского и Монгольского Алтая на юге, так и в меридиональном направлении, от Ордоса в Северном Китае через проходы в гобийских хребтах и Долину Озер на северном краю Гоби по благоприятному для обитания бассейну р. Селенги в направлении системы межгорных котловин Южной Сибири. На протяжении этих естественных коридоров было достаточное количество каменного сырья хорошего качества, были доступны фаунистические ресурсы и водные источники. Мы рассматриваем восточную часть Центральной Азии как потенциально исключительно важный регион для понимания процессов расселения и возможного взаимодействия различных популяций гоминин.

В по следовательно сти палеолита Монголии читается несколько периодов разрыва в развитии культурных традиций, а также такой смены эпох, между которыми возможно проследить культурную (и, возможно, генетическую) преемственность населения [Rybin et al., 2016]. К наиболее дискуссионным проблемам относится определение характера смены индустрий среднепалеолитического технокомплекса верхнепалеолитическими, а именно было ли это результатом локального развития или же здесь отмечается полное замещение среднего палеолита экзогенными ассамбляжами начального верхнего палеолита. В то время как точка зрения о полном замещении среднепалеолитических традиций воспринимается как более очевидная в силу кардинально различных технологических дефиниций среднего и верхнего палеолита, существуют все же несколько технологических методов расщепления, которые могут быть прослежены как в среднем палеолите, так и в начале верхнего палеолита. К таковым относится, в первую очередь, леваллу-азское расщепление, существующее в Монголии, судя по данным абсолютного датирования вплоть до конца МИС 3. Вместе с тем, в т.ч. и по причине отсутствия описания вариабельности леваллуаз-ских методов в палеолите Монголии и недостаточной хроностратиграфической резолюции каменных ассамбляжей рубежа среднего и верхнего палеолита, реконструкция модели смены эпох в восточной части Центральной Азии пока затруднительна. Текущее исследование, в рамках которого выполнены работы в долине р. Орхон, направлено на выявление основных вариаций леваллуазских методов в ассамбляжах Монголии; определение хронологии и культурной стратиграфии индустрий, содержащих явные свидетельства леваллуазского расщепления; реконструкцию палеоклиматической летописи.

Для памятника Орхон-7 была выявлена культурная последовательность от среднего к раннему верхнему палеолиту [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010]. Первичное расщепление с доминирующим простым параллельным, радиальным, ситуационным расщеплением и орудийный набор, представленный ретушированными сколами, аморфными скреблами, зубчато-выемчатыми орудиями и единичными ситуационно-ретушированными сколами, определенными как скребки, скорее, может соответствовать представлениям о среднепалеолитическом характере этих ассам-бляжей, хотя их облик не обладает специфическими чертами. Подстилаются эти комплексы весьма близкими к ним ассамбляжами, отнесенными к отщеповому среднему палеолиту, залегающему в пойменных аллювиальных седиментах [Там же]. Они характеризуются доминированием нелевал-луазского простого параллельного расщепления, а также ситуационным раскалыванием, когда негатив предыдущего снятия отщепа служил ударной площадкой для последующего.

В 2019 г. было принято решение зачистить 2 м северной стенки раскопа 3 для отбора образцов для датирования методом оптически стимулируемой люминесценции (ОСЛ), палинологии и анализа стабильных изотопов грунта. Стратиграфия памятника Орхон-7 представляет собой на сегодняшний день самый полный из известных палеоархивов, начало его осадконакопления совпадает, по предварительным данным, с началом стадии МИС 3. По скольку стенки рекультивированного раскопа 1980-х гг. оказались частично обрушены (отложения слоев 1–3) на глубину почти 2 м и ши- рину ок. 1,5 м, нами были вскрыты непотревоженные отложения памятника, содержащие культурные горизонты.

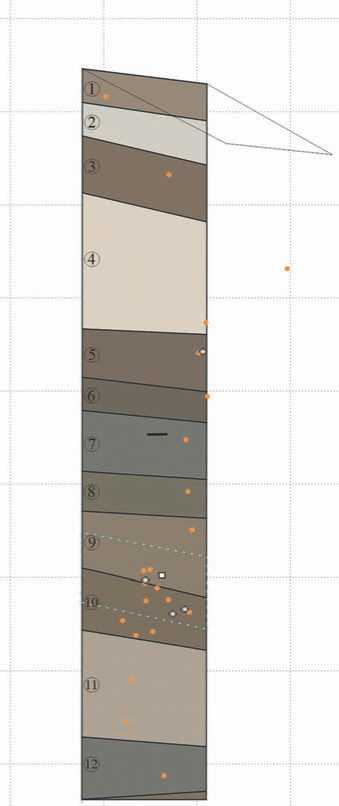

Стратиграфия памятника в целом соответствует описанной для раскопа 3 1980-х гг. [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992], однако нами было выделено 12 слоев, а не 11 (рис. 1).

Слой 1 – дерн, серо-коричневый супе счаный суглинок.

Слой 2 – светлая супесь с прослойками гравия, сформировалась, по предварительным заключениям, в среднем или позднем голоцене в холодный период. Наличие гравия и белесый цвет говорят о скудной растительности в то время.

Слой 3 – темно-коричневый слабопесчаный суглинок, потенциально заключает в себе о стат-ки растительности. Сформировался в раннем голоцене, в теплый период. Описан С.В. Николаевым как палеопочва, что совпадает с нашими предварительными заключениями.

Слой 4 – желтый лессовидный супесчаный суглинок, сформировался в период похолодания. Слои 3 и 4 разделяет прерывающийся белесый прослой с затеками, который свидетельствует о резкой смене климата.

Слой 5 – коричневый супесчаный суглинок, ламинарный, что говорит о воздействии солифлюк-ционных процессов.

Слой 6 – серо-желтый суглинок, с белесыми прослоями, с включениями мелкого обломочного материала.

Слой 7 – представляет собой перемежающиеся прослои гравия и дресвы, ламинарный.

Слой 8 – серовато-коричневый суглинок, иловатый.

Слой 9 – представляет собой перемежающиеся прослои гравия и дресвы, ламинарный, встречается крупный обломочный материал.

Слой 10 – темный плотный серо-коричневый суглинок, иловатый, сформировался во влажных условиях и представляет собой пойменную фацию р. Орхон, а именно ее второй надпойменной террасы. Вероятно, этот слой может быть предварительно скоррелирован со слоем 7 памятника Орхон-1. Оба слоя содержат крупные, 1–2 см2 размером карбонаты.

Слой 11 также представляет собой пойменную фацию второй надпойменной террасы Орхона, однако отличается от вышележащего слоя по текстуре.

Слой 12 – русловой аллювий р. Орхон.

Приведенное здесь описание стратиграфического разреза может быть скорректировано после проведения гранулометрического анализа. Была отобрана первая серия образцов для ОСЛ-датирования с использованием следующей методики: для слоев, в которых были зафиксированы культурные горизонты, образцы отбирались с четырех сторон вокруг артефакта в стенке, чтобы определить точное время, когда артефакт был погребен. В слоях, где артефакты отсутствовали в профиле, образцы были отобраны преимущественно из середины слоя. Первая серия дат позволит определить последовательность, скорость и время осадконакопления отложений стоянки.

В ходе зачистки были обнаружены кости, 88 экз. Количество определимых экземпляров невелико. Все они принадлежат, как и неопределимые фрагменты, непарнокопытным и единственная кость – барану-аргали. Из слоя 9 происходят остатки ископаемой лошади. Самый крупный представитель – носорог, остатки которого (фрагмент ребра и трубчатой кости) не позволяют установить видовую принадлежность. Они изъяты из слоя 10. Также из слоя 10 происходит неполный позвонок горного барана. В слое 8 найдена единичная кость ископаемой лошади и зубы крупного ископаемого быка. В этом слое найдено большое количество фрагментированных костей. По сохранности фрагменты костей из слоев 8 и 10 заметно различаются между собой. В слое 8 костное вещество бледно-желтого цвета, плотное. В слое 10 кости более фоссилизованные, окрашены в темные тона, до серо-черного оттенка.

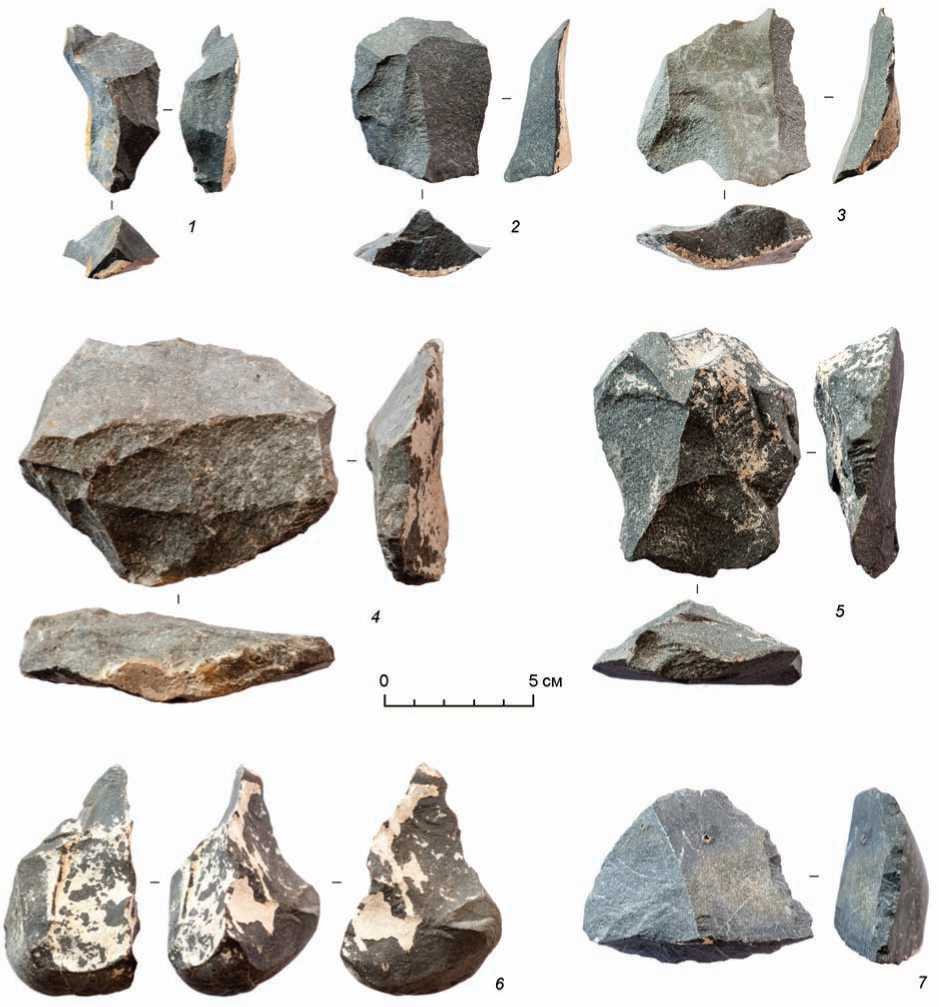

Культурные горизонты зафиксированы в слоях 8, 9 и 10. Согласно прежней классификации слоев [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010], слой 8 включает культурный горизонт 3. В нем были найдены несколько отщепов, указывающих на однонаправленное раскалывание (рис. 2, 4 ). В горизонте 4 (слой 9) были обнаружены отщепы с центростремительной и поперечной огранкой дорсальной поверхности, а также скол подправки фронта нуклеуса (рис. 2, 1–3, 5 ). Горизонт 5 (слой 10) был самым многочисленным и включал преимущественно колотые гальки. Присутствует нуклеус плоскостной одноплощадочный монофронтальный для отщепа, оформленный на сломанном более крупном нуклеусе. Также в коллекции присутствует отщеп с центростремительной огранкой дорсальной поверхности. Из орудий представлен ретушированный обломок гальки. Индустрию горизонта 5 можно интерпретировать как галечную.

Отдельного внимания заслуживает обнаружение в слое 10, несколько выше основного горизонта залегания находок, классического трехгранного орудия-пик (рис. 2, 6 ). Находка артефакта, характерного для олдувая Африки, в нижнем среднепалеолитическом горизонте Орхон-7 наглядно отражает предмет дискуссии, опубликованной в журнале «Antiquity», который сводится к тому, что культур-

О 1 м

I____________________________________I

I литологический слой ОСЛ-образец

__ углистая линза

<3> каменный артефакт

□ кость границы распространения культурного материала

Рис. 1. Стратиграфический профиль северной стенки памятника Орхон-7.

ная таксономия представляет собой «карточный домик», любая типология несовершенна и остается таковой даже при высокой степени ее стандартизации [Reynolds, Riede, 2019]. Джон Шэй в рамках этой дискуссии указывает, что наша проблема в том, что мы пытаемся рассматривать палеолитические комплексы сродни этнографическим культурам, а также переносим типологические листы,

Рис. 2. Артефакты из культурных горизонтов памятника Орхон-7.

1–3 , 4 – горизонт 3; 5 – горизонт 4; 6, 7 – горизонт 5.

созданные для палеолита на территории Европы, на комплексы других регионов, порождая анархию [Shea, 2019]. Таксономия несовершенна, и типы, которые мы считаем маркерами определенных культурно-хронологических этапов или культур, могут появляться случайно в совершенно ином хронологическом и географическом контексте. Именно этим может объясняться находка орудия-пик в среднепалеолитическом контексте в Монголии.

В целом археологические комплексы стоянки Ор-хон-7 могут интерпретироваться как мастерские: высокая интенсивность расщепления, отходы которого представлены преимущественно осколками, обломками, неудавшимися сколами апробации нуклеусов вместе со скудным орудийным инвентарем. К этому же выводу подводит и очень большой удельный вес нуклевидных форм, которые находятся в начальной стадии расщепления и характеризуются высоким процентом технического брака – после первых же неудачных сколов расщепление нуклеусов прекращалось. Такой облик ассамбляжа выглядит вполне естественным, учитывая позицию памятника, расположенного в непосредственном доступе к аллювиальным галечникам р. Орхон. Вместе с тем опре- деленную, достаточно важную роль в поведенческих характеристиках популяции, оставившей изученные ассамбляжи, играло и употреблению в пищу животных, большое количество костей которых фиксируется в горизонтах 5 и 4. Горизонт 5 является на сегодняшний день наиболее ранним эпизодом заселения среднегорий Монголии. Предположение о влиянии палеоклиматических условий позднего плейстоцена на заселение данной территории человеческими популяциями основывается на ряде наблюдений над распределением радиоуглеродных дат. Зависимость эпизодов заселения человеком Центральной Монголии от флуктуаций природных условий будет установлена за счет корреляции полученных данных: радиоуглеродного датирования остеологического материала в культурных слоях памятника и датирования седиментов, показывающего как скорость их накопления, так и время, когда они окончательно погребли культурные остатки, реконструкции существовавших типов растительности и условий осадконакопления.

Список литературы Геохронологическая и археологическая летописи памятника Орхон-7: к постановке вопроса

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Петрин В.Т. Палеолит Орхона. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - 384 с

- Деревянко А.П., Николаев С.В., Петрин В. Т. Геология, стратиграфия, палеогеография палеолита Южного Хангая. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. - 90 с.

- Reynolds N., Riede F. House of cards: cultural taxonomy and the study of the European Upper Palaeolithic // Antiquity. - 2019. - Vol. 93, iss. 371. - P. 1350-1358

- Rybin E.P., Khatsenovich A.M., Gunchinsuren B., Olsen J.W., Zwyns N. The impact of the LGM on the development of the Upper Paleolithic in Mongolia // Quaternary Intern. - 2016. - Vol. 425. - P. 69-87

- Shea J. European Upper Palaeolithic cultural taxa: better off without them? // Antiquity. - 2019. - Vol. 93, iss. 371. -P. 1359-1361