Геологическая интерпретация сейсмичности Юго-Восточной Азии

Автор: Удоратин В.В., Ремизов Д.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (123), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127918

IDR: 149127918

Текст статьи Геологическая интерпретация сейсмичности Юго-Восточной Азии

Землетрясение 26 декабря 2004 г. у северо-западного побережья о. Суматра вызвало цунами, прокатившееся по Индийскому океану, и привело к огромным разрушениям на его берегах. Погибло более 250 тысяч человек. Землетрясения такого уровня сопровождаются большим количеством последующих сейсмических толчков (афтершоков), которые дают важную информацию о геологическом строении региона. Например, на основе анализа крупных землетрясений 1906—1971 гг. на побережье Чили М. Дж. Карр, Р. Е. Стойбер и Ч. Л. Дрейк выявили поперечную зональность Чилийской активной континентальной окраины и сегментацию зоны субдукции [1].

Далекие сейсмические события в Индонезии во многом интересны и для уральской геологии. Как было показано специальными исследованиями, Уральско-Пай-Хойский складчато-над-виговый пояс в позднем палеозое и мезозое развивался по той же геодинами-ческой модели, что имеет место в Индонезийском регионе [2].

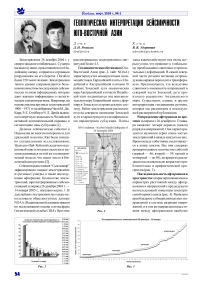

Сейсмическая станция “Сыктывкар” зафиксировала главное землетрясение из региона Суматры, а также последующие афтершоки. Количество землетрясений, зарегистрированных сейсмостанцией за период 26 декабря 2004 г. — 14 января 2005 г., показано на рис. 1. В дальнейших построениях мы также использовали общедоступные данные NOAA (Национальной администрации по исследованию океана и атмосферы Геологической службы США). При этом рассматривались землетрясения с магнитудой более 4.5.

Геодинамическая обстановка fiго-Восточной Азии (рис. 2, сайт NOAA) характеризуется конвергентным взаимодействием Евразийской плиты с Индийской и Австралийской плитами. В районе Зондской дуги океаническая кора Австралийской и отчасти Индийской плит поддвигается под континентальную кору Евразийской плиты, формируя Зондскую островодужную систему. Район землетрясения располагается на северном окончании Зондской дуги и характеризуется специфическими параметрами субдукции. Плиты

Рис. 2

здесь взаимодействуют под очень острым углом, что приводит к глобальному преобладанию сдвиговых (горизонтальных) деформаций. В самой северной части региона активная островодужная окраина переходит в трансформную. Предполагается, что вследствие сдвигового компонента напряжений в северной части Зондской дуги произошло раскрытие Андаманского моря. Существуют, однако, и другие интерпретации геодинамики региона, которые мы рассмотрим в последующей расширенной публикации.

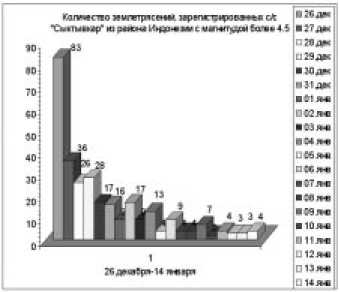

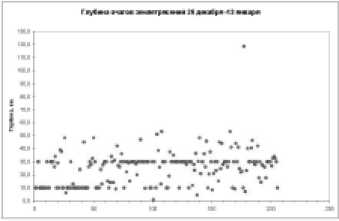

Распределение афтершоков во времени за период с 26 декабря по 13 января выявляет четыре периода (цикла) разрядки напряжений. Они характеризуются наличием серии очень частых землетрясений в начале каждого из них. Bремя между событиями увеличивается к концу циклов. Bсе они содержат примерно равное количество событий (первый — 46, второй — 59, третий и четвертый — по 50), но время их реализации последовательно возрастает приблизительно в арифметической прогрессии (рис. 3).

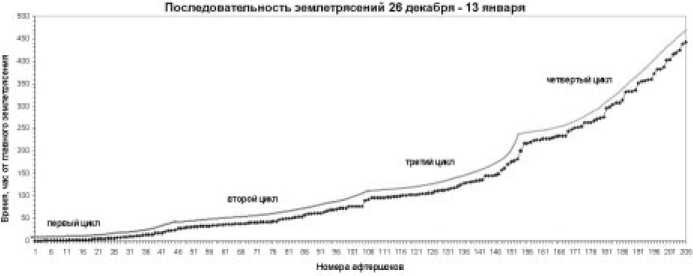

Последовательность афтершоков в пространстве охарактеризована нами в параметрах расстояний между афтершоками и направлений с предыдущего на последующий эпицентры землетрясений первого цикла (рис. 4). Выявлено преобладание субмеридиональных направлений в системе разрядки напряжений, и в том же направлении расстояния между афтершоками наиболее

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

велики. Эти данные могут интерпретироваться как транслирование разрядки напряжений параллельно зоне субдук-ции и преобладание сдвиговых деформаций в очагах.

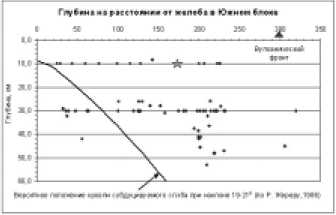

Глубинное распределение землетрясений в fiжном блоке показано на рис. 5. Отчетливо видна локализация землетрясений преимущественно в аккреционной призме и висячем крыле зоны субдукции, хотя существенное количество очагов присутствует и в суб-

Рис. 5

дуцируемой океанической коре. К сожалению, точность определения глубины землетрясений ограничена техническими трудностями (даже глубина главного события по разным источникам оценивается и в 10, и в 20, и в 30 км), поэтому здесь мы использовали данные NOAA, которые являются наиболее детальными.

В целом распределение гипоцентров землетрясений выявляет отчетливое их углубление к востоку, по падению зоны субдукции, а распределение их во времени после главного землетрясения показывает постепенное смещение разрывных деформаций в глубину (рис. 6).

Рис. 6

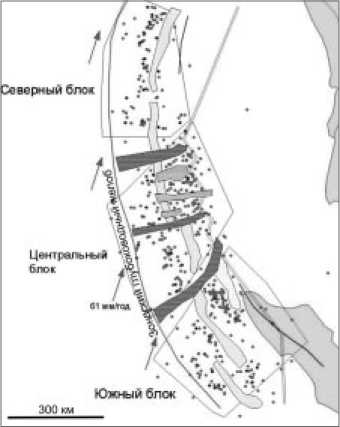

Пространственное расположение землетрясений. На рис. 7 показано расположение эпицентров землетрясений. Они группируются в трех крупных блоках, разделенных зонами, в которых сейсмичность отсутствует. Выявляется и более детальная структура, особенно в Центральном блоке. Здесь поперечные к простиранию Зондской дуги зоны сгущения очагов шириной 40—20 км чередуются с асейсмичными зонами шириной около 20 км.

Рис. 7

Отчетливо прослеживаются и субмеридиональные асейсмичные зоны, которые формируют близкую к непрерывной “среднюю зону”, отстоящую на 140—155 км от глубоководного желоба. Можно предположить, что эта зона маркирует часть разреза с тектонически менее активными надвигами.

На наш взгляд, все это можно интерпретировать как распад субдуцируемой океанической литосферы на отдельные блоки из-за острого угла конвергенции литосферных плит и вероятный проворот их относительно друг друга в ходе субдукции. На удалении более 80—90 км к востоку от Зондского желоба и на глубинах более 30 км подъем астеносферы между фрагментами субдуцируемой литосферы, видимо, могут обеспечить пластичность горных пород и отсутствие землетрясений в этих зонах.

Возможны две причины вертикального характера землетрясения, произошедшего 26 декабря. Первая состоит в том, что эпицентр землетрясения лежит практически точно на продолжении границы Индийской и Австралийской плит (рис. 2). Различия в параметрах океанической коры двух плит могли сформи- ровать вертикальный уступ между ними, который отразился в висячем крыле зоны субдукции.

Вторая причина заключается в том, что, вероятно, к зоне субдукции подошел Восточно-Индоокеанский хребет. Начало субдукции утолщенной океанической коры этого хребта, хотя он значительно удален от места главного землетрясения, также могло вызвать тектонические движения.

Трагические последствия землетрясения 26 декабря связаны с надвиговым (или, точнее, поддвиговым, субдукци-онным) механизмом этого события, что спровоцировало цунами. Регион, безусловно, относится к одному из наиболее сейсмоопасных, но здесь, как правило, преобладали сдвиговые деформации, которые не генерируют цунами. По-видимому, с этим и связана неожиданность катастрофических последствий землетрясения у берегов Суматры. Однако если принять модель саморегулирующейся аккреционной призмы [3], то внезапное скачкообразное расширение аккреционного клина, вероятно, потребует последующей компенсации и спровоцирует обратные по направлению тектонические нарушения. В этом случае также может генерироваться океаническая волна.

Другой вариант состоит в том, что по “средней зоне” начинается отрыв слэбов океанической коры, и в этом случае можно ожидать перманентное изменение параметров аккреционной призмы и, следовательно, событий, сходных с землетрясением 26 декабря.

Оптимистический вариант: крупнейшее за последние десятилетия землетрясение и последующие афтершоки полностью или почти полностью сняли тектонические напряжения, и последующие тектонические явления будут реализовываться обычным для региона сдвиговым механизмом и не вызовут цунами.

Авторы искренне признательны д. г.-м. н. В. В. fiдину за конструктивные критические замечания.

Список литературы Геологическая интерпретация сейсмичности Юго-Восточной Азии

- Карр М. Дж., Стойбер Р. Е., Дрейк Ч. Л. Сегментированная природа некоторых континентальных окраин // Геология континентальных окраин. М: Мир, 1978. С. 120. 131.

- Юдин В.В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: УИФ Наука, 1994. 286 с.

- Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г. Глубинная геодинамика. Новосибирск: Наука, 1994. 299 с.