Геологическая интерпретация U-Pb возрастов титанитов (сфенов) восточной части Фенноскандинавского щита

Бесплатный доступ

Расматривается возможность использования U-Pb возраста титанита для тектонического районирования восточной части Феноскандинавского щита. Установлено, что в пределах Беломорского подви жного пояса он имет палеопротерозойский возраст, а в Карельском кратоне - архейский. При этом в кратоне титанит фиксирует преимуществено стадии кратонизации земной коры (2.6-2.7 и 2.8 млрд лет), а в Беломорском подвижном поясе отражает время вывода тектонических пластин со среднекоровых глубин в приповерхностную область в ходе коллизионной стадии развития Лапландско-Кольского орогена (1.8-1.9 млрд лет).

Титанит, сфен, геохронология, u-pb возраст, фенноскандинавский щит

Короткий адрес: https://sciup.org/149129037

IDR: 149129037

Текст научной статьи Геологическая интерпретация U-Pb возрастов титанитов (сфенов) восточной части Фенноскандинавского щита

Возможность использования U—Pb возрастов титанитов в качестве индикатора тектоно-термальных процессов Беломорского подвижного пояса и Карельского кратона Фенноскандинавского щита впервые была показана коллективом под руководством Е. В. Бибиковой [3]. Настоящая работа является продолжением этого исследования и представляет собой анализ U—Pb возрастов титанитов восточной части щита для целей региональной геологии.

Титанит, CaTi[SiO4](O,OH,F), благодаря изоморфному вхождению урана в его кристаллическую решетку является одним из минералов-геохронометров. U—Pb возраст титанита отражает время, когда минерал остыл до температуры закрытия его изотопной системы — температуры, при которой скорость потерь изотопов Pb за счет диффузии становится незначительной по сравнению со скоростью его накопления. На основании экспериментальных данных температура закрытия изотопной U—Pb системы титанита (Т закр. 1и1а-нита) оценивается в 650—700 °С [11 и др.], однако в более ранних работах, основанных на петрологических наблюдениях, она принималась равной 550—600 °С [15]. Важно отметить, что Тзакр. титанита Ниже, чем у ЦиркоНа, и выше, чем у рутила.

Краткий геологический обзор

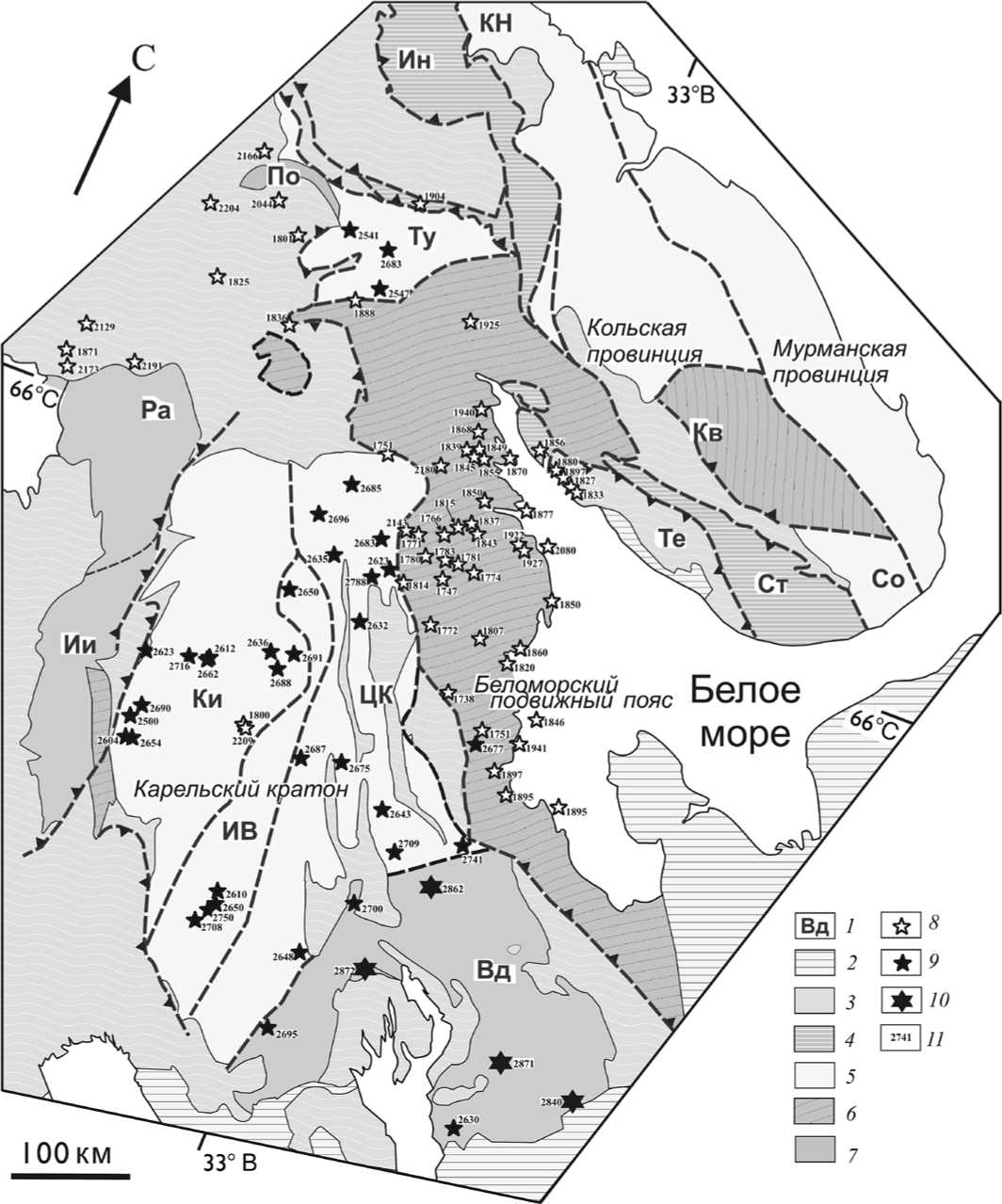

По возрасту и особенностям становления континентальной коры Фенноскандинавский щит подразделяется на следующие провинции (рис. 1): Карельскую, Мурманскую, Норрботтен, Кольскую, Беломорскую, Свекофеннскую и Свеконор-вежскую. Первые три по особенностям строения и эволюции относятся к неоархейским кратонам [10]. Кольская провинция является тектоническим коллажем пластин (террейнов) главным образом архейского возраста, завершившим свое развитие в палеопротерозое в связи с формированием Лапландско-Кольского орогена [1], Беломорская — докембрийским подвижным поясом [8], Свекофеннская и Свеконорвежская — палеопротеро-зойскими орогенами [12].

Карельский кратон занимает центральную часть и составляет своеобразное ядро Фенноскандинавского щита. Он представляет собой классический пример гранит-зеленока-менной области, сложенной грани-тоидами и гранито-гнейсами, среди которых залегают зеленокаменные, парагнейсовые и гранулит-эндер-бит-чарнокитовые комплексы [6]. В составе Карельского кратона выделяют следующие террейны (рис. 1): Водлозерский, Центрально-Карель ский, Иломантси-Вокнаволокский, Кианта, Иисалми, Рануа, Тунтса (Восточно-Лапландский) и Помо-кайра, каждый из них характеризуется особенностями эволюции земной коры [10, 14].

Фрагменты наиболее древних пород Карельского кратона — ТТГ и амфиболитов с возрастом 3.1— 3.4 (до 3.7) млрд лет — фиксируются в террейнах Иисалми, Рануа и Водлозерском. В Водлозерском террейне отмечаются самые древние зеленокаменные комплексы (3.1—2.85 млрд лет). Помимо этого в его пределах развиты разновозрастные ТТГ породы (2.88, 2.9—2.98 млрд лет) и граниты (2.68—2.71, 2.87 млрд лет), а также в ограниченном количестве интрузии санукитоидов (~ 2.7 млрд лет) [6, 10 и др.].

Террейны Тунтса, Кианта и Иломантси-Вокнаволокский характеризуются более молодым возрастом слагающих их комплексов (не древнее 3.1 млрд лет). Здесь развиты главным образом зеленокаменные комплексы возрастом 2.5—2.72, 2.73—2.8, 2.8—2.9 млрд лет соответственно, в террейне Кианта — парагнейсовый пояс Нумрес (2.68—2.72 млрд лет) [2, 10, 14 и др]. Кроме того, в террейне Иломантси-Вокнаволок выделяют неоархейские гранулитовые комплексы (2.72 млрд лет) [10].

Рис. 1. Расположение датировок титанитов на схеме тектонического районирования восточной части Фенноскандинавского щита [8 с дополнениями]. Таблица указанных возрастов титанитов со ссылками приведена в автореферате [5].

Условные обозначения: 1 — обозначения террейнов: Вд — Водлозерский, ИВ — Иломантси-Вокнаволокский, Ии — Иисалми, Ки — Кианта, По — Помокайра, Ра — Рануа, Ту — Тунтса, ЦК — Центрально-Карельский; 2 — палеозойские и неопротерозойские комплексы каледонид и платформ; 3 — палеопротерозойские комплексы; 4 — тектоническая смесь неоархейских и палеопротерозойских комплексов; 5—7 — архейские образования (гранитоиды, зеленокаменные и парагнейсовые комплексы) возрастом, млрд лет: 5 — 2.7—3.1, 6 — 2.7—2.9 (переработанные в палеопротерозое), 7 — 2.7—3.4 (3.7); 8—10 — месторасположение титанитов возрастом, млрд лет: 8 — 1.74—1.94, 9 — 2.52—2.79, 10 — 2.84— 2.87; 11 — возраст титанитов, млн лет

Особенностью Центрально-Карельского террейна является относительно молодой возраст слагающих его ТТГ и зеленокаменных комплексов (2.7—2.8 млрд лет) [2] и широкое распространение интрузий нео-архейских санукитоидов [6, 10 и др.].

Беломорский подвижный пояс сложен архейскими гранитоидными, зеленокаменными и парагнейсовыми комплексами [8]. Протерозойские образования представлены гранито-идами, пегматитами и габброидами (друзитами) [9]. Существенную роль в структуре Беломорского подвижного пояса играют архейские и пале-опротерозойские тектонические покровы [4].

Карельский кратон и Беломорский подвижный пояс контрастно отличаются друг от друга по особенностям проявления метаморфических процессов. Породы кратона были метаморфизованы в архее в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой (местами до гранулитовой) фаций при температуре 400—650 (до 800) °С и давлении 5—7 (до 10) кбар. Метаморфизм палеопротеро-зойского (свекофеннского) возраста в его пределах проявлен локально [6 и др.], тогда как в Беломорском подвижном поясе установлены неоднократные проявления метаморфизма как архейского, так и палеопротеро-зойского возрастов умеренных и высоких давлений амфиболитовой, гранулитовой и даже эклогитовой фаций (Т = 650—800 °C, P = 5—13 (до 17) кбар и Т = 400—650 °C, P = 5—7 (до 9—11) кбар соответственно) [9 и др.].

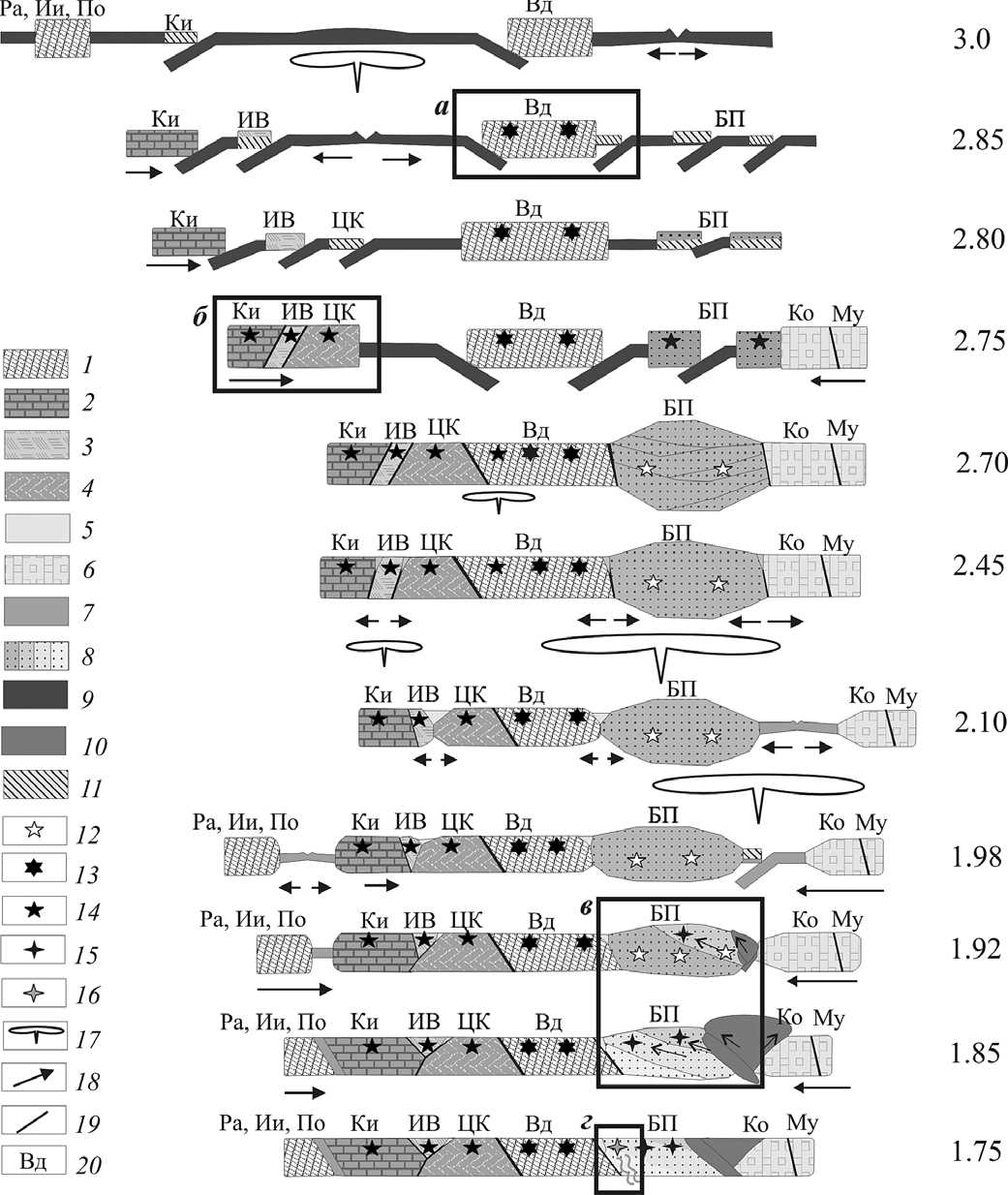

Обобщая известные материалы [1, 7, 8, 13 и др.], можно представить следующую модель развития Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса (рис. 2).

Около 3.1 млрд лет назад сформировались «сиаличе-ские ядра» — самые древние структуры Фенноскандинавского щита (террейны Водлозерский, Рануа, Иисалми и Помокайра). Более поздние процессы в их пределах проявились локально.

В периоды 2.95—2.82 и 2.78—2.72 млрд лет главенствовали субдукцион-но-аккреционные процессы, ответственные за формирование континентальной коры террейнов Кианта, Иломантси-Вокнаволокского, Центрально-Карельского, Тунтса, а также Беломорской структуры. К 2.70 млрд лет произошло скучивание всех вышеперечисленных образований, которое сопровождалось интенсивным гранитным магматизмом.

Таким образом, континентальная земная кора Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса сформировалась к концу архея, причем в архее они составляли еди- 8

ную геодинамическую систему, на последних стадиях развития коры в беломорье проявились коллизионные процессы, а в будущем кратоне — аккреционные.

Около 2.5 млрд лет назад Карельский кратон прошел стадию кратонизации, т. е. сформировался протоплатформенный осадочный чехол, отмечалось внедрение даек базитов. В протерозое кратон реагировал на тектонические события как относительно жесткий блок.

В палеопротерозое земная кора региона находилась под влиянием мантийных плюмов, в результате произошло заложение рифтогенных структур (2.4—2.5 млрд лет), приуроченных к границам крупных архейских блоков. Предполагается, что одна из таких структур (на границе между Беломорской и Кольской провинциями) развилась в бассейн с океанической корой с ее последующей субдукцией. В период 2.1— 2.3 млрд лет (ятулий) формировались крупные магматические провинции. Около 1.86—2.0 млрд лет назад Беломорская структура входила в состав Лапландско-Кольского орогена. В ходе коллизионной стадии здесь образовались новые генерации покровно-надвиговых структур, что, вероятно, привело к эксгумации архейских и палеопротерозойских пород со среднекоровых глубин.

Результаты исследования и их обсуждение

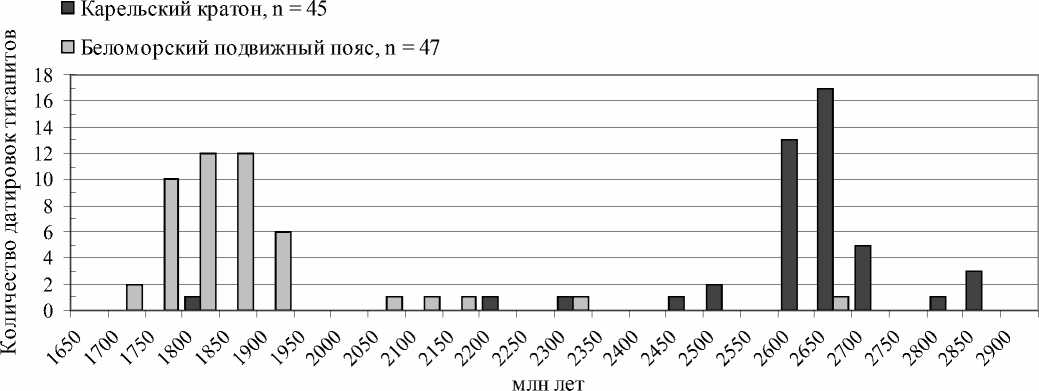

Титаниты в пределах Карельского кратона имеют архейский возраст (2.50—2.87 млрд лет), а в Беломорском подвижном поясе за редким исключением — палеопро-терозойский (1.73—1.94 млрд лет) (рис. 3), к последнему близки по возрасту титаниты из пород Кольской провинции (Колвицкий пояс). Титаниты северо-восточной части Свекофеннской провинции имеют в основном палеопротерозойский возраст (рис. 1) [5, см. таблицу].

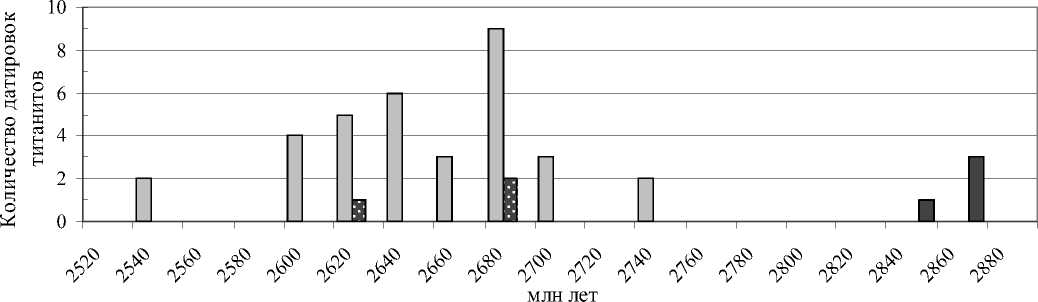

В Карельском кратоне фиксируются закономерные вариации возрастов этого минерала. Четко выделяется восточный домен с более древними титанитами (древнее 2.84—2.86 млрд лет) и западный — с титанитами возрастом 2.60—2.79 млрд лет (рис. 4).

Титаниты более древнего (мезо-архейского) возраста концентрируются в пределах Водлозерского террейна. Вместе с тем здесь установлены и более молодые, неоархейские титаниты, которые были обнаружены в неоархейских Панозерском, Чалкинском и Онежском гранитоид-ных массивах (рис. 4).

Западный домен включает в себя террейны Центрально-Карельский,

Иломантси-Вокнаволокский, Тунтса и Кианта. U—Pb возрасты титанитов из пород Центрально-Карельского террейна варьируются в интервале 2.60—2.74 млрд лет, Иломантси-Вокнаволокского — 2.61—2.75, Тунтса — 2.54—2.68, Кианта — 2.60— 2.71 млрд лет. Кроме того, в пределах террейна Кианта зафиксировано несколько палеопротерозойских датировок (рис. 1, 3).

В Беломорском подвижном поясе также установлены закономерные изменения возраста титанитов. Отмечается, что в северо-восточной части пояса возраст титанита варьируется от 1.80 до 1.95 млрд лет, тогда как вблизи границы с Карельским кратоном маркируется зона с титанитами более молодого возраста — моложе 1.8 млрд лет. Однако несколько проб титанитов, взятые в пределах этой же зоны, оказались с более древними датировками — 2.14—2.67 млрд лет (рис. 1, 3).

U—Pb датировки титанитов в сочетании с данными о геологии региона и информацией об изотопном возрасте других минералов (в частности, циркона и рутила) позволяют проводить тестирование геоди-намических моделей, устанавливать связь возраста титанитов с конкретными тектонотермальными событиями.

Датировка титанита может отражать как возраст магматических, так и метаморфических процессов регионального и локального масштабов. При повышении температуры изотопная система титанита может переуравновеситься. В региональном масштабе это может быть вызвано, например, прогревом коры в результате воздействия плюма. Если Т коры > Т закр. титанита , то изотопНая система уже существующих титанитов нарушается и их возраст «обнуляется». После отмирания плюма кора остывает и изотопная система титанита закрывается. Титанит в таком случае отражает время «ухода» изотермы Т = 650 (550) °С. К данной модели следует обращаться, когда установлены комплексы-индикаторы плюма.

Также титанит может фиксировать время остывания блока коры после тектонического выведения со среднекоровых глубин, где Т > Т закр. титанита и изото™ая система титанита открыта, в приповерхностную область с более низкой температурой (Т< Тза кр. титанита ). Геологическим обоснованием данной модели является наличие крупных надвигов и комплексов, метаморфизованных в высокобарических и высокотемпературных условиях, а также отсутствие корреляции между возрастами титанита и циркона.

млрд лет

Рис. 2. Геодинамическая модель развития земной коры в восточной части Фенноскандинавского щита (3.0—1.75 млрд лет) и позиция титанита. В рамках выделены стадии формирования коры, фиксируемые возрастами титанитов (более подробное описание дано в тексте).

Условные обозначения: 1—4 — континентальная кора Карельской провинции возрастом, млрд лет: 1 — 2.7—3.4 (3.7), 2 — 2.7—3.1, 3 — 2.7— 3.0, 4 — 2.7—2.8; 5 — палеопротерозойские рифтогенные структуры; 6 — континентальная кора Кольской и Мурманской провинций возрастом 1.9—3.1 млрд лет; 7 — ювенильная континентальная кора палеопротерозойского возраста; 8 — континентальная кора Беломорской провинции возрастом 2.7—2.88 млрд лет; 9 — океаническая кора архейского и 10 — палеопротерозойского возрастов; 11 — субконтинентальная кора; 12 — титаниты с открытой изотопной U—Pb системой; 13—16 — титаниты с закрытой изотопной системой возрастом, млрд лет: 13 — древнее 2.8, 14 — 2.60—2.79, 15 — 1.80—2.0, 16 — 1.75—1.80; 17 — плюм; 18 — наиболее вероятное движение плит; 19 — разломы; 20 — обозначения террейнов: Вд — Водлозерский, ИВ — Иломантси-Вокнаволок, Ии — Иисалми, Ки — Кианта, По — Помокайра, Ра — Рануа, ЦК — ЦентральноКарельский; провинций: Ко — Кольская, Му — Мурманская

Рис. 3. Гистограмма распределения датировок титанитов из пород Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса Фенноскандинавского щита

Западный домен (террейны Центрально-Карельский, Иломантси-Вокнаволокский, Кианта, Тунтса), n= 34

Восточный домен (Водлозерский террейн) Панозерский, Чалкинский, Онежский массивы, n= 3

Восточный домен (Водлозерский террейн), n= 4

Рис. 4. Гистограмма распределения датировок титанитов западного и восточного доменов Карельского кратона Фенноскандинавского щита

Кроме того, титанит может отражать время стабилизации (крато-низации) континентальной новообразованной земной коры, сформировавшейся в ходе субдукцион-но-аккреционных процессов. В этом случае возраст титанита будет близок к возрасту завершающих стадий ее становления (например, к возрасту цирконов в гранитных интрузиях, внедрение которых возможно только при наличии зрелой коры).

В перечисленных случаях титаниты близкого возраста должны иметь широкое распространение. При локальном их размещении, например в зонах метасоматоза, возраст минерала может фиксировать время воздействия гидротермального флюида, в результате чего формируются новые генерации титанитов и нарушаются (полностью или частично) U—Pb системы уже существующих. При частичном нарушении изотопной системы в ней сохраняются более древние ее реликты. Также титаниты близкого возраста имеют ло- 10

кальное распространение, когда они находятся в интрузии. Титанит в таком случае показывает время остывания пород интрузии ниже Тзакр титанита после ее внедрения. При этом разница в возрасте титанита и циркона, если не проявлялись наложенные процессы, будет отражать скорость остывания породы. Во вмещающих породах в приконтактовой зоне изотопные системы уже существующих титанитов могут быть нарушены.

Анализируя U—Pb возрасты титанитов Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса, в соответствии с приведенными выше данными можно предположить какой именно процесс предопределял их возраст.

Титаниты Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса имеют контрастные возрасты (рис. 3), что является одним из индикаторов границы между ними (рис. 1) и связано с неодинаковой эволюцией этих структур в палеопротерозое. Также по возрасту титанита четко фиксируется граница между указанным кратоном и Свекофеннской провинцией, что объясняется разным временем формирования их коры (архей и палеопротерозой соответственно).

В Карельском кратоне, да и на всем Фенноскандинавском щите титаниты самого древнего возраста (древнее 2.84 млрд лет) отмечаются только в пределах Водлозерского террейна, который, вероятно, кра-тонизировался раньше других (около 2.8 млрд лет). Возраст титанита скорее всего отражает время именно этого процесса (рис. 2, а). Неоархейские датировки титанитов из Панозерского, Чалкинского и Онежского гранитоидных массивов коррелируются с возрастом цирконов из них. Разница в возрасте титанитов и цирконов из этих массивов составляет около 50 млн лет, что, вероятно, объясняется различием в температурах закрытия изотопной U—Pb системы этих минералов и отражает скорость остывания массивов — около 7° С/млн лет,

что соизмеримо с оценками скорости остывания других объектов [3], но существенно меньше скорости, вычисленной на основе теплофизических расчетов (устное сообщение Е. В. Бурдюха).

Титаниты других террейнов Карельского кратона (ЦентральноКарельского, Иломантси-Вокнаво-локскго, Тунтса и Кианта) имеют близкий возраст (2.6—2.7 млрд лет), поэтому оценка границ между ними с применением геохронологии титанита проблематична. По всей вероятности, это связано с тем, что континентальная кора террейнов окончательно сформировалась в ходе единого аккреционного процесса (рис. 2, б). Аргументом в пользу этого предположения является близость возраста титанитов в пределах террейнов к завершающим стадиям формирования коры кратона.

Более древние изотопные возрасты титанитов из пород Водлозерского террейна по сравнению со смежными с ним дают возможность использовать U—Pb возраст титанита в качестве индикатора границы между этими террейнами. То есть U—Pb возраст титанита может быть использован для тектонического районирования Карельского кратона, при этом допускается, что он отражает время стабилизации (кратонизации) земной коры кратона (2.6—2.7 и 2.8 млрд лет).

Кроме того, стоит обратить внимание на неоархейский возраст титанитов (2.54—2.68 млрд лет) из пород террейна Тунтса, этот факт подтверждает предположение о том, что указанный террейн не относится к Беломорскому подвижному поясу [8], как считалось ранее [10]. Также следует отметить более молодой возраст титанитов и более существенную разницу в возрасте титанитов и цирконов в пределах этого террейна по сравнению с другими. Интерпретация этих данных находится в стадии обсуждения.

Замечено, что несколько проб титанитов из пород террейна Кианта имеют палеопротерозойский возраст, что крайне необычно для кратона. Одна из этих проб была отобрана из палеопротерозойской дайки, а другие — из локальных зон поздней переработки.

Помимо этого, титаниты палео-протерозойского возраста отмечаются в пределах Беломорского подвижного пояса, но по сравнению с кратоном здесь они имеют гораздо более широкое (региональное) распространение и связаны, вероятно, с разви тием коллизионного Лапландско-Кольского орогена, частью которого была Беломорская структура. Коллизионные процессы в ней проявились в виде покровно-надвиговых структур, при этом произошла эксгумация архейских и палеопротерозой-ских пород со среднекоровых глубин. Предполагается, что возраст титанита фиксирует время вывода тектонических пластин из области высоких ТемпераТур (Т > Тзакр. титанита) в область с температурой ниже температуры закрытия изотопной системы титаНита (Т < Тзакр. титанита) (рис. 2, г). Образование титанитов более молодого возраста (1.74—1.79 млрд лет) вблизи границы между Карельским кратоном и Беломорским подвижным поясом может быть связано с более поздней флюидной переработкой (рис. 2, д).

Выводы

-

• U—Pb возраст титанита может служить индикатором границ как между Карельским кратоном и Беломорским подвижным поясом, так и между отдельными террейнами Карельского кратона.

-

• В Карельском кратоне возраст титанита фиксирует преимущественно стадии кратонизации земной коры (2.6—2.7 и 2.8 млрд лет).

-

• В Беломорском подвижном поясе возраст титанита отражает время вывода тектонических пластин со среднекоровых глубин в приповерхностную область в ходе коллизионной стадии развития Лапландско-Кольского орогена.

Автор выражает благодарность А. И. Слабунову (ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск) за содействие в исследовании и обсуждение результатов.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 11-05-00-168а).

Список литературы Геологическая интерпретация U-Pb возрастов титанитов (сфенов) восточной части Фенноскандинавского щита

- Балаганский В. В, Минц М. В., Дэйли Дж. С. Палеопротерозойский Лапландско-Кольский ороген // Строение и динамика литосферы Восточной Европы. Результаты исследований по програмам EUROPROBE. М.: ГЕОКАРТ. ГЕОС, 2006. С. 158-171.

- Бибикова Е. В., Самсонов А. В., Петрова А. Ю., Кирнозова Т. И. Геохронология архея Западной Карели // Стратиграфия. Геологическая корреляция, 2005. Т. 13. № 5. С. 3-20.

- Бибикова Е. В., Слабунов А. И., Богданова С. В., Шельд Т. Тектонотермальная эволюция земной коры Карельской и Беломорской провинций Балтийского щита в раннем докембрии по данным изотопного U-Pb-исследования сфенов и рутилов // Геохимия, 1999. № 8. С. 842-857.

- Миллер Ю. В., Милькевич Р. И. Покровно-складчатая структура Беломорской зоны и ее соотношение с Карельской гранит-зелено-каменной областью // Геотектоника, 1995. № 6. С. 80-93.

- Нестерова Н. С. Геодинамическая интерпретация U-Pb возрастов сфенов архейских пород Беломорской и Карельской провинций Фенноскандинавского щита. Авторе ф. дис. … канд. геол.-минер. наук. Петрозаводск, 2011.