Геологические памятники природы Самарской области и проблемы их охраны

Автор: Моров В.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы, связанные с особо ценными геологическими объектами на территории Самарской области и их ролью в статусе особо охраняемых природных территорий. Кратко освещены основные проблемы мониторинга и охраны геологических объектов в регионе.

Особо охраняемые природные территории, уникальные геологические объекты, геологические памятники природы, охрана природы, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148315253

IDR: 148315253 | УДК: 55:502.4+55:502.64 | DOI: 10.24411/2073-1035-2019-10241

Текст научной статьи Геологические памятники природы Самарской области и проблемы их охраны

Памятники природы Самарской области – это особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, рекреационное, оздоровительное, научное, культурное и экономическое значение, для которых установлен оптимальный природоохранный режим, обеспечивающий рациональное природопользование (Министерство лесного…). Учёт ООПТ организован в виде кадастра, содержащего сведения о нормативно-правовой основе функционирования, площади, местоположении, основных чертах природы, режиме особой охраны (Государственный кадастр…, 2016); он включает 214 объектов. Кроме того, выходит и иная документация: так, в Перечне действующих ООПТ по состоянию на 31.12. 2018 числится 211 объектов (Перечень действующих …, 2018).

Стоит отметить, что, если при организации ООПТ более или менее учитывался их профиль

(хотя подавляющее большинство утверждались как комплексные), то позднее (Перечень действующих…, 2018) профиль всех без исключения указывается как комплексный. С одной стороны, это имеет под собой логическую основу: «раз уж выделили под охрану, то охранять нужно весь природный комплекс», с другой – произошло размывание относительной значимости составляющих каждого объекта. Так, множество ООПТ, представляющих собой уникальные флористические объекты или местообитания животных и/или опорные узлы экологического каркаса, нередко бывают практически неинтересными в геологическом плане, и наоборот. В то же время существуют действительно комплексные памятники с уникальной как живой, так и неживой природой, например, «Гурьев овраг» или «Подвальские террасы». Очевидно, что излишняя унификация ООПТ совершенно неоправданна.

Эта же унификация в своё время привела к тому, что для региона существует резкий перегиб при описании характеристик любой ООПТ в сторону живой природы и особенно растительности. В качестве геологических характеристик, как правило, приведено лишь общее описание обширной территории. Это оправданно только в случае невысокой геологической ценности ООПТ. Кроме того, многие описания безнадёжно устарели как вследствие природных процессов, так и по мере развития геологических наук. Поэтому вполне справедливо, что уже длительное время геологи региона (например, общественная организация «Самарский геолог») периодически обращаются к идее ревизии части ООПТ именно как геологических объектов. К сожалению, на сколько-нибудь официальном уровне это до сих пор не осуществлено. Доходит до абсурда: так, в комплексном мониторинге специалистами ООПТ «Подвальские террасы» в 2018 г. не участвовало ни единого специалиста в области геологических наук (Обследование памятника…, 2018). В то же время, в последние два десятилетия мониторинг ГПП в той или иной степени осуществлялся на практике сотрудниками Экологического музея ИЭВБ РАН, отделов природы СОИКМ им. Алабина и Тольяттинского краеведческого музея, кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ, а с момента образования – и Самарским палеонтологическим обществом. Некоторые объекты обследовались в отдельных аспектах и другими специалистами (геологоминералогический музей СамГТУ, минералогический кабинет СГАСУ и др.), а иногда и любителями. Так, геологии Подвальских террас посвящён целый ряд работ (Моров, 2012, Гун-чин и др., 2017, Козинцева, 2018). С другой стороны, чаще результаты обследований объектов публиковались бессистемно (по крайней мере, в плане их характеристики как ООПТ) и далеко не всегда.

Необходимо отметить, что чёткое определение геологического памятника природы (ГПП) в российском законодательстве отсутствует. В обиходе ГПП определяется как уникальный объект (либо комплекс взаимосвязанных объектов) естественного происхождения или участок, наиболее полно и наглядно для данной местности характеризующий протекание геологических процессов и их результаты, представляющий научную ценность, доступный для непосредственного наблюдения и изучения (Геологический памятник…). Наиболее полной и употребительной на сегодняшний день является классификация Д.Н. Киселёва (Атлас геологических…, 2003); для нашей территории её имеет смысл представить в несколько адаптированном виде, выделяя следующие типы ГПП:

– стратиграфические – особо важные разрезы (стратотипические, опорные и т.д.);

– историко-геологические и геодинамиче-ские – уникальные объекты, характеризующие определенные этапы развития земной коры или деятельности тех или иных геологических процессов на данной территории;

– палеонтологические – обнажения, из которых отобраны эталонные образцы видов (голотипы и пр.) или редкие окаменелости хорошей сохранности;

– минералогические и литологические – местонахождения редких видов минералов и горных пород;

– гидрогеологические – некоторые источники и поверхностные водные объекты;

– геоморфологические – участки характерного рельефа и карстовые образования;

– горно-геологические – результаты освоения минеральных ресурсов в различные исторические эпохи;

– комплексно-геологические – ГПП, обладающие в значительной мере признаками нескольких типов.

Помимо типа, важен ранг ГПП, отражающий его научную ценность (и, в какой-то мере, угрожаемость). Современное представление ГПП как составляющей ООПТ, причём строго регионального значения, категорически не позволяет этого сделать.

Опубликованные в центральной печати (Геологические памятники…, 1998) описания ГПП Самарской области почти не пересекаются с действующими ООПТ. Оставляют желать лучшего и описания, опубликованные в составе информационных ресурсов сайта ВСЕГЕИ (Уникальные геологические…), несмотря на то, что они в своё время учли часть наших замечаний.

Значительное количество ГПП Самарской области либо не относится к охраняемым объектам, либо вошло в состав ООПТ более высокого ранга (национальный парк и заповедник). Важность таких объектов в первом случае не учитывается, во втором – значительно размывается, в лучшем случае имея статус «природной достопримечательности». Ещё одной, общей для ООПТ региона, проблемой во многих случаях являются крайне неудачные официально принятые названия, по причине отсутствия географической характеристики объекта. Включение в название ООПТ только обезличенной научной характеристики не отражает фактического смысла объекта природоохраны

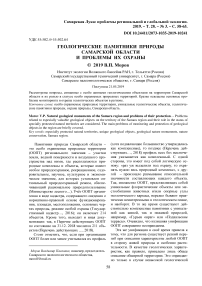

Рис. 1. Ценные геологические объекты Самарской области: 1 - эрозионный останец г. Высокая (Сюль-Ту), Сергиевский р-н (геоморфологический), 2 - плита с отпечатками аммонитов и другой фауны волжского яруса юрской системы, Большечерниговский р-н (палеонтологический), 3 - карстовый грот, г.о. Октябрьск (геоморфологический), 4 - горелые породы волжского яруса юрской системы, Волжский р-н (историко-геологический и литологический), 5 - Голубое озеро, Сергиевский р-н (гидрогеологический), 6 - штольня на Серной горе (горно-геологический). Фото Л.Н. Любославовой (1), Д.В. Варенова (2, 3, 6), Р.А. Гунчина (4), А. Авдейчева (5)

(пример: «Геологические отложения триаса»), а иногда попросту достойно сатиры («Заброшенный карьер»). Вне сомнения, такие ООПТ следует переименовать.

На текущий момент наиболее приближёнными к действительности являются краткие описания ГПП (ценных геологических объек- тов), приведённые на электронном ресурсе «Энциклопедия природы Самарской области» и составленные по данным наших мониторингов. Перечень является достаточно полным, лишь гидрогеологические памятники природы и достопримечательности представлены выборочно (Энциклопедия природы…) (рис. 1).

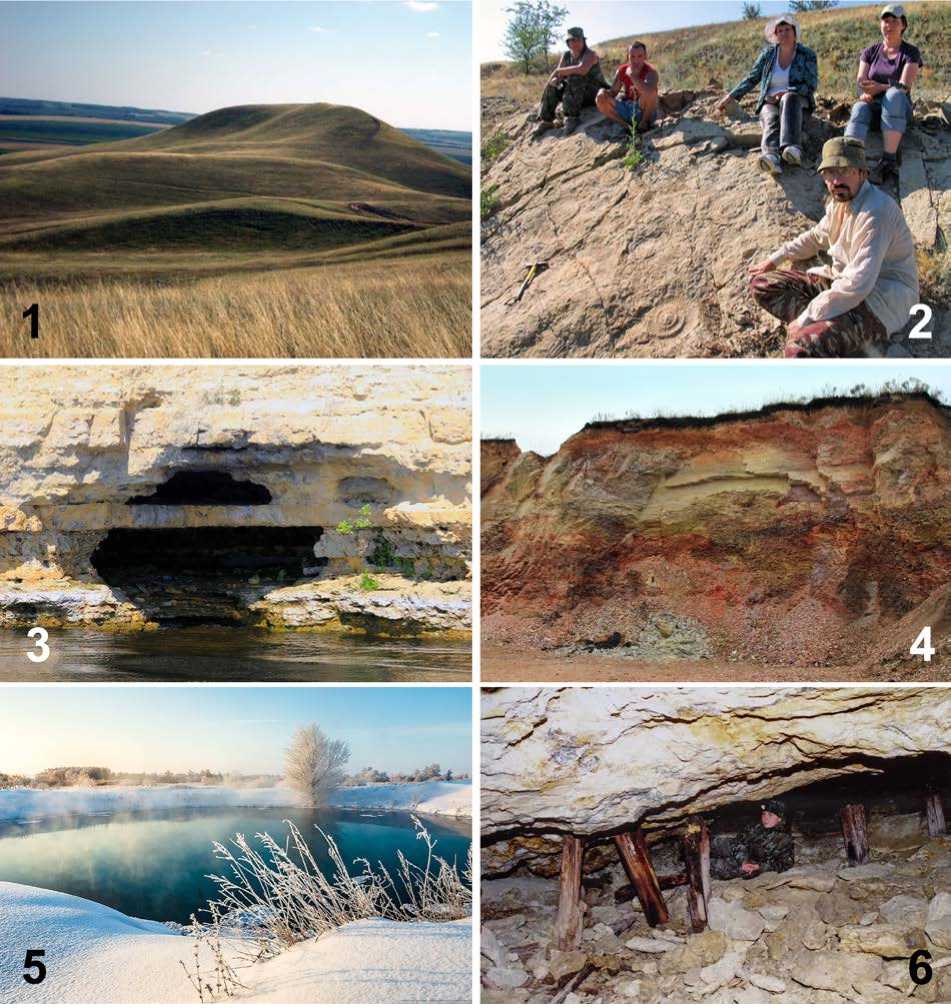

Рис. 2. Образцы некоторых минералов Водинского месторождения серных руд: 1 – сера самородная, монокристалл; 2 – агат, жеода с ядром льдистого кварца; 3 – целестин, друза; 4 – гипс, зернистый агрегат и селенит; 5 – целестин, псевдоморфозы по селениту; 6 – гипс, группа монокристаллов с общей спайностью в жеоде с кальцитом и битумом; 7 – стронцианит, друза игольчатых кристаллов; 8 – полигон ТБО на Центральном карьере. Образцы и фото: В. Никитина (1, 3), ЭМ ИЭВБ, дар Е.К. Семёнова, фото В.П. Морова (2), СОИКМ, фото Д.В. Варенова (4), фото Д.Ю. Ларина (5), Ю.Ф. Перепёлкиной (6, 8), Т.В. Пашко (7)

К исключительно ценным ГПП на территории региона следует отнести:

– Байтуган (включая ООПТ «Гора Каратал-Чагыл (Куратас-Чагы)» и ряд других объектов): стратотипическая местность немдинского горизонта казанского яруса пермской системы, ряд палеонтологических местонахождений;

– Водинское месторождение: уникальный минералогический объект мирового значения (рис. 2);

– ООПТ «Голубое озеро» – уникальный карстовый водоём, высокодебитные сероводородные источники (рис. 1, фиг. 5);

– Гостевка (ООПТ «Геологические отложения триаса»): стратотип гостевской свиты, относящейся к нижнему отделу триасовой системы; палеонтологическое местонахождение;

– Ермаковский геологический комплекс (на территории НП «Самарская Лука»): минералого-литологический объект российского (как минимум) значения;

– Заплавное: стратотип заплавненского горизонта, относящегося к нижнему отделу триасовой системы; ряд палеонтологических объектов;

– Кашпирские обнажения юрских и меловых отложений: опорный разрез пограничных толщ, стратотип отдельных толщ, место описания новых видов ископаемой фауны;

– Кутулукские яры: стратотип кутулукской свиты, относящейся к вятскому ярусу пермской системы;

– Михайло-Овсянский рудник: уникальный для региона историко-горно-геологический и минералогический памятник;

– Новокувакское местонахождение: уникальный палеонтологический объект;

– ООПТ Серноводская пещера: уникальный историко-геологический и минералоголитологический объект;

– ООПТ Царёв Курган: уникальный геоморфологический, важный историко-горногеологический и палеонтологический объект;

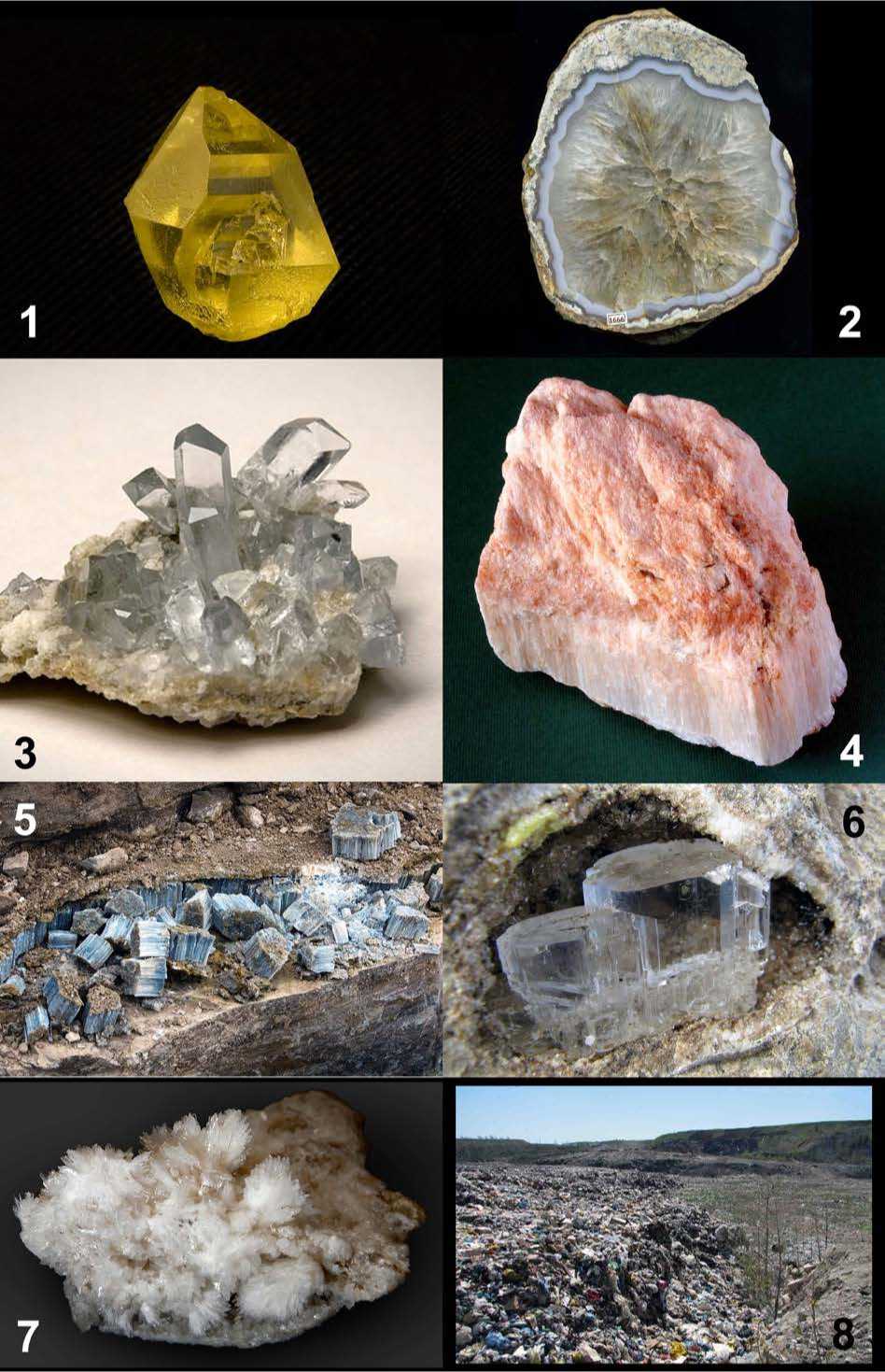

– Чапаевское месторождение: уникальный палеонтологический, важный историкогеологический и литологический объект (рис. 3);

– Яблоновское месторождение: геологический объект мирового значения, возможный стратотип верхнего карбона и ассельского яруса перми, уникальный палеонтологический и важный минералогический объект;

– Яблоновские гореники: уникальный историко-геологический и литологический объект (рис. 1, фиг. 4).

Сложность охраны ГПП в составе ООПТ определяется главным образом отсутствием учёта специфики первых. Геологические памятники принципиально отличаются от других ООПТ, т.к. часто требуют специфических охранных мер, порой даже запрещённых законодательно для ООПТ (Геологический памятник…). В качестве таких мер могут быть необходимыми расчистка и укрепление обнажений, контролируемый отбор легко разрушающихся при выветривании образцов и пр. На палеонтологических и минералогических местонахождениях, в т.ч. на ООПТ, нередко имеет место целенаправленное «копательство» – незаконная добыча материала, в т.ч. в крупных масштабах в коммерческих целях, вплоть до полного разрушения объекта. Так, на ООПТ «Каменные деревья» обнаружить окаменелую древесину уже почти невозможно. В этом плане уникален опыт соседней Ульяновской области, где созданы два палеонтологических заказника именно для целевой охраны значимых геологических объектов. Из числа прочих типов ГПП стоит выделить геоморфологические памятники, которые являются наиболее привлекательными и посещаемыми в плане местного туризма, правда, при этом в большей степени страдает живая природа. Среди них к наиболее угрожаемым относятся карстовые объекты; кроме того, последние могут представлять значительную опасность для неподготовленных посетителей. А вот гидрогеологические памятники, особенно источники, в современных условиях фактически охраняются и обустраиваются местным населением и соответственно являются наименее угрожаемыми. Что касается ГПП остальных типов, то они способны пострадать лишь в результате хозяйственной деятельности, что легко предотвращается на уровне административного ресурса.

Рис. 3. Окаменелая древесина: слева – замещение опалом, палеоген, танетский ярус, Сызранский р-н, ЭМ ИЭВБ, фото В.П. Морова; справа – замещение кварцем, гётитом и лимонтом, пермь, казанский ярус, Шенталинский р-н, образец и фото А.А. Малышева

Рис. 4. Силикатный карьер Чапаевского месторождения песков и глин: 1 – толща песков байосского яруса юрской системы; 2 – плита из сросшихся конкреция песчаника; 3 – ископаемый папоротник Hausmannia crenata (образец СОИКМ). Фото Р.А. Гунчина (1), Д.В. Варенова (2, 3)

Другой проблемой является выделение в ранге ООПТ объектов по геологическим признакам, которые принципиально недолговечны и через несколько лет теряют и значение, и смысл охраны в результате природных процессов (эрозионных, оползневых и др.). Ярким примером является ООПТ «Чубовские розы гипса». Характерно, что не только образцов оттуда, но даже их изображений до сих пор не удалось отыскать.

По причине недолговечности существования на дневной поверхности (менее 20 лет) нет смысла организации ООПТ в геологических целях, к примеру, на многих интересных палеонтологических местонахождениях юрского возраста на Общем Сырте. В отдельных случаях научный материал на объектах, имеющих незначительный масштаб, может быть извлечён только путём разрушения местонахождения, и для подобных объектов предпочтительно не установление охранного статуса, а отсутствие излишней рекламы в СМИ.

Ещё одной серьёзной проблемой, мешающей организации ООПТ геологического плана, является приуроченность многих ценных объектов к местам прежней добычи полезных ископаемых. В результате происходит конкуренция с полигонами ТБО с предсказуемым результатом. Таким способом были утрачены наиболее ценные участки Водинского месторождения, в т.ч. место первой в мире находки минерала параалюмогидрокальцита и множество проявлений коллекционных кристаллов ряда минералов, в т.ч. мирового уровня образцов самородной серы и целестина (рис. 2).

В последние годы образование новых ООПТ в регионе, к сожалению, приобрело декларативный характер: о них объявляют СМИ, они фигурируют в ряде официальных документов, но отсутствуют в свежих реестрах. Характерный пример – ООПТ «Кашпирские оползневые террасы», объявленная ещё в 2014 г. и учтённая при территориальном планировании (Об утверждении…, 2018). Данная территория, включающая гористый массив Форфос, не только является ключевой природной территорией для самарской части Южно-Сызранского физико-географического района и геоморфологическим ГПП, но и включает опорный разрез барремского яруса меловой системы. На сопредельной территории Ульяновской области в нескольких сотнях метров от административной границы на южном склоне г. Форфос имеются ценные разрезы верхнего отдела меловой системы, и важность организации там смежной ООПТ также является очевидной.

Из других ГПП, по-видимому, становится актуальным вопрос об организации ООПТ на части территории Силикатного карьера в г. Ча-паевск в связи с практически полным прекращением деятельности завода (рис. 3). Заслуживают установления немедленной охраны известные проявления окаменелой древесины в северо-западных и северо-восточных районах области (рис. 4), а также многие карстовые объекты.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что проблема ревизии и мониторинга ООПТ Самарской области как геологических объектов в настоящее время является весьма важной задачей, причём как в плане охраны природного наследия, так и в научной и образовательной деятельности. Последнее особенно актуально в свете засилья разнообразной оккультной и откровенно лженаучной пропаганды ряда региональных ООПТ, превращающей их в немалой степени в объекты масштабного паломнического туризма (Моров и др., 2014).

Список литературы Геологические памятники природы Самарской области и проблемы их охраны

- Атлас геологических памятников природы Ярославской области / под ред. Д.Н. Киселева. Ярославль, 2003. 120 с.

- Геологические памятники природы России: к 300-летию горно-геологической службы России (1700-2000) / под ред. В.П. Орлова. СПб., 1998. 200 с.

- Геологический памятник природы // Всё о геологии // http://geo.web.ru (электронный ресурс. Дата обращения: 01.02.2019).

- Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения // Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Самара, 2016. 3041 с.

- Гунчин Р.А., Зенина Ю.В., Малышев А.А. Фауна верхнемеловых отложений Шигонского района // «Самарский край в истории России». Вып. 6. Материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 165-летию со дня основания Самарской губ. и 130-летию со дня основания СО-ИКМ им. П.В. Алабина // Самара, 2017. С. 4554.

- Козинцева Т.М. Уникальность памятника природы «Подвальские террасы» // Научная и эколого-просветительская деятельность на ООПТ: современное состояние и перспективы развития. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 20-летию государственного природного заповедника «Бог-динско- Баскунчакский» (Ахтубинск, 19-21 апреля 2018 г.) // М.: Планета, 2018. С. 116-127.

- Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (официальный сайт) // http: //www .priroda.samregion.ru (электронный ресурс. Дата обращения: 01.02.2019).

- Моров В.П., Варенов Д.В., Варенова Т.В. Происхождение и морфология крупных обломков горных пород (на территории Самарской области) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2014. Т. 23, № 3. С. 58-102.

- Моров В.П. Геологическое строение и па-леофауна обнажения Подвалье // Проблемы палеоэкологии и исторической геологии. Сб. науч. тр. Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения профессора В.Г. Очева // Саратов, 2012.С. 118-125.

- Об утверждении схемы территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации (с изменениями на 21 июня 2018 года). Постановление Правительства Самарской области от 26 июля 2016 года N 407.

- Обследование памятника природы «Под-вальские террасы» // http://zhreserve.ru/2018/12/17/obsledovanie-pamyatnika-prirody-podvalskie-terrasy (электронный ресурс. Дата обращения: 17.12.2019).

- Перечень действующих ООПТ регионального и местного значения на территории Самарской области по состоянию на 31.12. 2018 г. // Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Самара, 2019. 6 с.

- Уникальные геологические объекты России (геологические памятники природы) // http://www.geomem.ru (электронный ресурс. Дата обращения: 01.02.2019).

- Ценные геологические объекты // Энциклопедия природы Самарской области // https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/en ciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/pamatniki-prirody (электронный ресурс. Дата обращения: 01.02.2019).