Геологические закономерности размещения залежей тяжелых нефтей в северо-восточной части Тимано-Печорской провинции

Автор: Маракова И.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена изучению закономерностей размещения залежей тяжелых нефтей в Тимано-Печорской провинции. Потребление нефти и нефтепродуктов растет, ранее разведанные месторождения истощаются, пик добычи легкой нефти прошел. В статье представлен анализ особенностей тектонического развития крупных зон нефтегазонакопления Тимано-Печорской провинции и условий формирования комплексов отложений, в которых находятся залежи тяжелой нефти. На территории Тимано-Печорской провинции основные запасы залежей тяжелых нефтей сосредоточены в Хорейверской впадине и Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне. Варандей-Адзьвинская структурно-тектоническая зона является древним авлакогеном, который в современном структурно-тектоническом плане представляет собой систему горстовидных поднятий. Хорейверская впадина является наложенной отрицательной структурой, которой по поверхности фундамента и нижнепалеозойским отложениям соответствует Большеземельский палеосвод, расчлененный тектоническими нарушениями. Установлено, что закономерности размещения залежей нефти зависят от особенностей геологического строения и истории развития отдельных структурно-тектонических элементов. Распределение залежей тяжелых нефтей в границах этих структурных элементов отличается по стратиграфическому и гипсометрическому положению. К верхним стратиграфическим горизонтам (карбон -пермь) в основном приурочены залежи тяжелой нефти, размещенные в Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне. Основная часть глубокозалегающих тяжелых нефтей локализована в пределах Хорейверской впадины. Нефти Хорейверской впадины более легкие из-за низкой плотности. На основании изучения закономерностей размещения тяжелых нефтей они подразделены на три группы: малопарафинистые, парафинистые, высокопарафинистые, даны оценки перспектив нефтегазоносности шельфовой части изучаемых структурных элементов и прогноз фазового состава углеводородов

Тимано-печорская нефтегазоносная провинция, тяжелые нефти, условия формирования, ордовик-нижнедевонский и доманиково-турнейский карбонатные комплексы, надкарбонатный терригенный комплекс, физико-химический состав, закономерности размещения

Короткий адрес: https://sciup.org/14128866

IDR: 14128866 | УДК: 553.982:552.54:552.143 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-3-85-94

Текст научной статьи Геологические закономерности размещения залежей тяжелых нефтей в северо-восточной части Тимано-Печорской провинции

Вопросы освоения ресурсов тяжелых и битуминозных нефтей сейчас особенно актуальны, поскольку пик добычи легкой нефти прошел [1–3]. На сегодняшний день мировые ресурсы тяжелых и битуминозных нефтей оцениваются в 750 млрд т. Значительные запасы имеют Канада (380 млрд т), Венесуэла (330 млрд т), США, Россия. В структуре российских запасов выросла доля тяжелых, высоковязких нефтей, природных битумов. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в месторождениях Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций (30–75 млрд т).

Методы исследований

На основе анализа геолого-геофизических материалов выделены закономерности размещения залежей тяжелых нефтей в северо-восточной части Тимано-Печорской провинции. Проанализированы физико-химические параметры тяжелых нефтей по

39 месторождениям, открытым в ордовик-нижне-девонском карбонатном, доманиково-турнейском карбонатном и пермотриасовом терригенном комплексах Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны и Хорейверской впадины.

Результаты исследований

Хорейверская впадина является наложенной отрицательной структурой, которой по поверхности фундамента и нижнепалеозойским отложениям соответствует Большеземельский палеосвод, разделенный тектоническими нарушениями субмеридионального простирания на отдельные блоки.

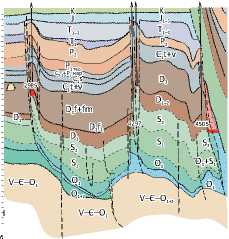

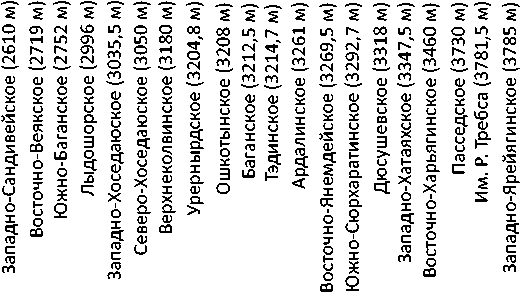

Варандей-Адзьвинская структурно-тектоническая зона представляет собой древнюю зону рифтовой природы, выраженную по верхним горизонтам осадочного чехла инверсионными линейными валами, разделенными узкими прогибами. Она характеризуется чередованием валов и депрессий, проявленных по всему разрезу осадочного чехла (рис. 1).

Рис. 1. Территория исследований (A) и фрагмент сейсмогеологического разреза по региональному профилю 15-РС (В)

Fig. 1. Study area (A) and fragment of geoseismic section along the 15-РС regional line (B)

A

B

D 1

D f+fm

4505'.

O 3 +S 1 t

T 1–

T 1

P 2

J 1

T 1

D 3

' S2

O 3

1 тер.

+P кар.

2–3 1 C1s

C t+v

D 1

D1

S 2

S 1

O 3

O1+2

S 2

P 2

Ct+v

V–Є–O

V–Є–O

V–Є–O 1+2

1 — жесткие блоки фундамента; 2 — авлакогены; 3 — инверсионные валы в пределах зон развития авлакогенов; 4 — передовые прогибы; 5 — складчато-надвиговые зоны; 6 — границы тектонических элементов; 7 — район исследований; 8 — линия профильного разреза; 9 — тектонические нарушения; 10 — геологические границы (согласные: а — уверенные, b — неуверенные, c — несогласные); тела биостромов ( 11 , 12 ): 11 — предполагаемые, 12 — соленосные; 13 — залежи УВ установленные; 14 — предполагаемая ловушка нефти и газа; 15 — скважины

1 — rigid block of the Basement; 2 — aulacogen; 3 — inversion swell within the zone of aulacogen development; 4 — foredeep; 5 — fold and thrust zone; 6 — boundaries of tectonic elements; 7 — study area; 8 — line of regional cross-section; 9 — faults; 10 — geological boundaries (concordant: а — confident, b — uncertain, c — discordant); biostrome bodies ( 11 , 12 ): 11 — supposed, 12 — salt-bearing; 13 — established HC accumulations; 14 — supposed oil and gas trap; 15 — wells

Рис. 2. Фрагмент структурной карты по ОГ V (А) и линии выклинивания отложений (B) (по И.А. Мараковой)

Fig. 2. Fragment of depth map over V Reflector (А) and pinch-out lines (B) (according to I.A. Marakova)

1 — региональные профили МОГТ «НМСР» 1990–1995 гг.; 2 — изогипсы отражающего горизонта, м; 3 — тектонические нарушения; 4 — линия выклинивания отложений (S 1 v — венлокских, S 2 ld — лудловских, S 2 p — пржидольских, IIID 1 — нижнедевонских)

1 — regional CDP survey lines NMSR, 1990–1995; 2 — structural contour of reflector, m; 3 — faults; 4 — pinch-out lines (S 1 v — Wenlock, S 2 ld — Ludlovsky, S 2 p — Przhidolsky, and IIID 1 — Lower Devonian deposits)

Особенностью строения силур-девонской части разреза в Хорейверской впадине является широкое развитие региональных зон выклинивания (стратиграфического или тектонического срезания) и связанных с ними комбинированных и неантиклинальных ловушек [3, 4]. По характеру изменения мощностей и формы сейсмической записи намечено последовательное выклинивание с востока на запад к своду пржидольских и с севера на юг и с востока на запад лудловских и венлокских отложений силура, а также пачек г, б, в нижнедевонских отложений. Все линии выклинивания нижнедевонских отложений в восточной части Большеземель-ского свода имеют субмеридиональную ориентацию (рис. 2) [5].

Выклинивание связано в основном со вторичным эрозионным срезанием, но отмечается и кон-седиментационное изменение мощностей, что на сейсмических разрезах фиксируется характером налеганий и прилеганий отражающих горизонтов (ОГ). В комплексе широко развиты зоны нарушений и дроблений различной протяженности и амплитуды [4]. В восточной части Большеземельского свода выделена система нарушений, параллельных валу Сорокина. Отмечается взаимосвязь некоторых зон выклинивания и нарушений, что позволяет предположить их конседиментационный характер.

В зонах выклинивания и тектонического экранирования выявлены многочисленные комбинированные (стратиграфически, литологически и тектонически экранированные) ловушки. На восточном склоне Большеземельского свода наиболее крупные из комбинированных ловушек: Варкнавтская, Юж-но-Садаягинская, Оленья, Центральная — в нижнем силуре, Северо-Садаягинская, Центральная, Верхнеколвинская, Восточно-Оленья — в верхнем силуре, Западно-Варандейская, Пасседская, Оленья — в нижнем девоне. На ряде таких ловушек установлены залежи нефти — Оленья, Варкнавт-ская, Центральная.

В Варандей-Адзьвинской структурной зоне в отложениях нижнего девона намечены многочисленные структурно-литологические и структурно-стратиграфические ловушки на территории вала Сорокина и Мореюской депрессии.

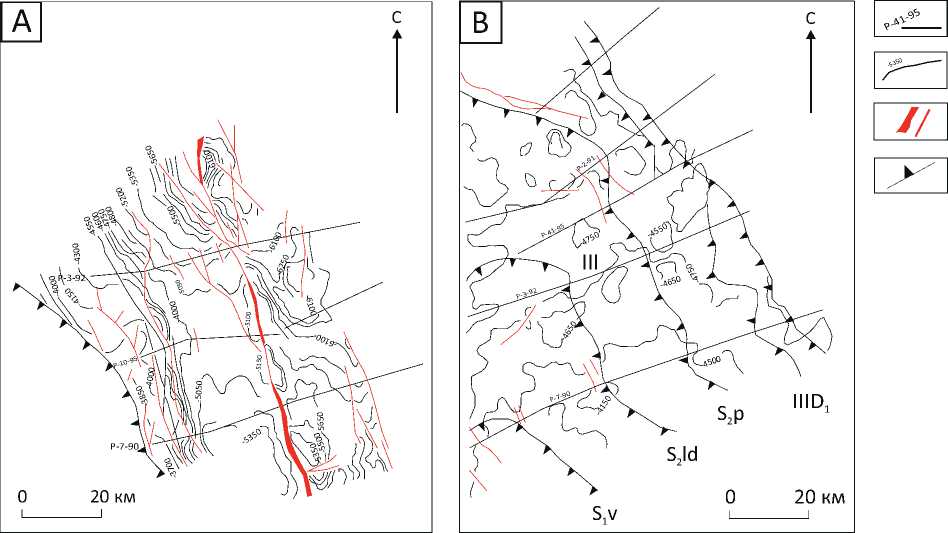

Явно выраженный некомпенсированный бассейн на большей части территории провинции был заложен в раннедоманиковое время и развивался в восточных ее частях вплоть до визейского века. Ложе некомпенсированной впадины на глубоководном шельфе выполнялось кремнисто-глинисто-битуминозными осадками [6]. По обрамлению впадины формировались терригенно-карбонатные осадки мелководного шельфа с барьерными рифами, раз-

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES деляющими названные шельфы. Своеобразной особенностью позднефранского бассейна являлось то, что и внутри некомпенсированной впадины на морфологически выраженных локальных участках морского дна могли накапливаться осадки с признаками мелководно-шельфовой седиментации. Надо подчеркнуть, что значительную роль в изучении строения рассматриваемой части верхнедевонских отложений сыграла сейсморазведка МОГТ, с помощью которой выделено, протрассировано, закартировано большинство разнотипных построек (рис. 3).

Наглядным примером формирования залежей тяжелых нефтей в терригенных отложениях пермо-триасового возраста является вал Сорокина.

Палеотектонические условия генерации УВ показывают, что тяжелая нефть в залежах триасового комплекса является эпигенетичной, поступившей из нижележащих нефтегазоматеринских пород по разломам и тектоническим нарушениям, предположительно в юрское время. В процессе вертикальной миграции первоначально легкая нефть за счет физико-химических процессов превратилась в тяжелую, высоковязкую, высокосмолистую субстанцию.

Учитывая, что верхнепермотриасовый нефтеносный комплекс широко развит на территории Тимано-Печорской провинции и имеет высокий потенциал, актуальность его освоения в ближайшем будущем неоспорима.

Приведенный материал позволяет сделать вывод, что распределение залежей нефти и газа в осадочной толще зависит от структурных условий, литологического фактора, что подтверждается работами [6–11].

Среднеордовик-нижнедевонский комплекс представлен преимущественно мелководно-шельфовыми карбонатными отложениями, слабо распространены терригенные морские образования, но на отдельных этапах развития бассейна на значительных его участках существовали условия с повышенной соленостью и накапливались седиментационные доломиты, сульфаты, иногда каменная соль.

Большая часть раннедевонской эпохи соответствует завершающей регрессивной стадии ордо-вик-раннедевонского мегацикла седиментации, интервалу времени, ознаменовавшемуся переходом от преимущественно карбонатного осадконакопления к терригенному, господствовавшему в эмсском веке, среднем девоне и начале позднего девона. На фоне нарастающих регрессивных тенденций развития бассейна наблюдаются частные трансгрессии в раннелохковском и раннеэмсском времени.

Залежи в среднеордовик-нижнедевонском карбонатном комплексе заключены в коллекторах трещинно-порового, трещинно-каверно-порового типов. Коллекторы представлены органогенными известняками и вторичными доломитами. В обычных условиях характерно присутствие порово-тре-

Рис. 3. Отображение на временном разрезе фрагмента верхнедевонской атолловидной постройки и биострома, литолого-фациальных неоднородностей в нижнесилурийских отложениях на Сандивейской площади Хорейверской впадины

Fig. 3. Seismic time section: imaging of a fragment of Upper Devonian atoll-like buildup and biostrome, lithofacies inhomogeneity in Lower Silurian deposits, Sandiveisky area, Khoreiversky Depression

щинных коллекторов с открытой пористостью 6–9 %. Резкое улучшение коллекторских свойств карбонатных коллекторов происходит на участках, где они трансгрессивно с размывом перекрыты в основании верхнедевонскими отложениями. Экранирующим горизонтом для большинства залежей в среднеордовик-нижнедевонском комплексе служит верхнедевонская тиманско-саргаевская толща.

В доманиково-турнейском карбонатном комплексе на севере Хорейверской впадины и северо-западе Варандей-Адзьвинской области распространены депрессионные доманикоидные литофации доманикового и позднефранского возраста. Породы-коллекторы, обеспечивающие миграцию и скопления УВ, в доманиково-турнейском комплексе связаны почти исключительно с карбонатными породами: карбонатными пластами мелководно-шельфовых отложений, разнообразными органогенными постройками, карбонатными пластами депрессионных литофаций, карбонатными пластами в глинистых толщах заполнения. Рифогенные образования южных и восточных районов представлены массивами, которые начинали свое развитие как изолированные банки на отмелях внутри некомпенсированных впадин в позднедо-маниковое и сирачойское время, а затем продолжали формироваться в верхнефранском и фаменском времени как банки на краю и внутри мелководного шельфа до перекрытия их мелководными глинистыми отложениями. Открытая пористость составляет 12–18 %. Обладающие экранирующими свойствами пласты, пачки и толщи имеют глинистый и карбонатно-глинистый состав и преимущественно относятся к покрышкам неоднородного типа благодаря присутствию карбонатных пластов и пачек. Подавляющее большинство покрышек, экранирующих залежи УВ внутри доманиково-турнейского

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

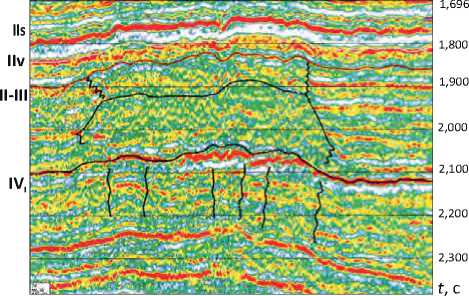

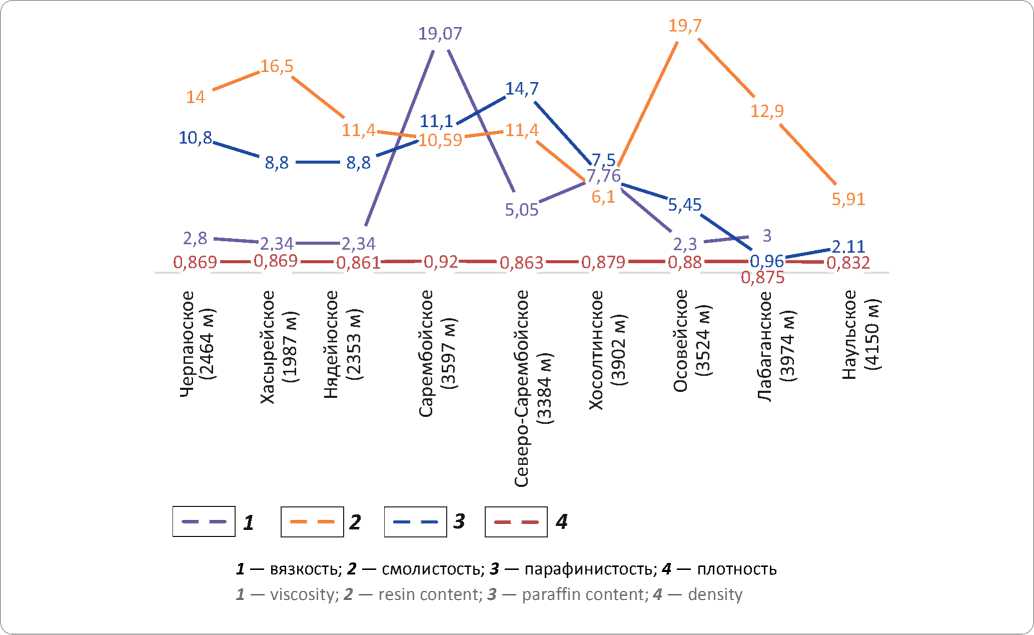

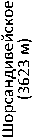

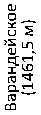

Рис. 4. График изменения плотности, вязкости, содержания смол и парафинов в нефти с юга на север в Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне ордовик-нижнедевонского карбонатного комплекса (по И.А. Мараковой)

Fig. 4. Diagram of density, viscosity, resin and paraffin content changes from south to north in Varandey-Adz’vinsky structural and tectonic zone, Ordovician-Lower Devonian carbonate series (according to I.A. Marakova)

нефтегазоносного комплекса, представлены мелководно-шельфовыми отложениями.

Верхнепермские отложения сложены песчаниками, алевролитами, глинами с прослоями углей, формировавшимися в прибрежно-морских, при-дельтовых и субконтинентальных условиях. Триасовые отложения с размывом залегают на верхнепермских. Представлены терригенными и глинистыми породами нижнего, среднего и верхнего отделов.

В рамках района исследований выполнен анализ физико-химических параметров тяжелых нефтей в ловушках ордовик-нижнедевонского карбонатного, доманиково-турнейского карбонатного, верхнепермского и триасового терригенных комплексов.

Нефти Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны в ордовик-нижнедевонском карбонатном комплексе легкие, средние, тяжелые, битуминозные (0,832–0,92 г/см3), незначительной вязкости, маловязкие и повышенной вязкости (2,3–19,07 мПа ∙ с), парафинистые и высокопарафинистые (5,45–14,7 %), смолистые, высокосмолистые (5,91–19,7 %) (рис. 4). С увеличением содержания парафина наблюдается снижение плотности и вязкости. Также отмечается тенденция снижения содержания серы вслед за увеличением доли парафина в парафинистых и высокопарафинистых нефтях.

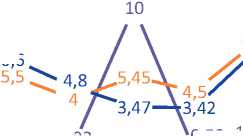

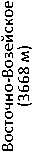

В южной части Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны нефти ордовик-нижне- девонского карбонатного комплекса на глубинах 1987–3384 м средние по плотности, незначительной вязкости, высокопарафинистые. На месторождениях, расположенных севернее, с изменением глубины от 3524 до 4150 м наблюдается увеличение плотности, снижение вязкости и парафинистости (рис. 5).

В залежи Сарембойского месторождения находится битуминозная нефть (0,92 г/см3) повышенной вязкости (19,07 мПа ∙ с), смолистая (10,59 %), высокопарафинистая (11,1 %).

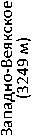

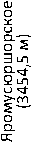

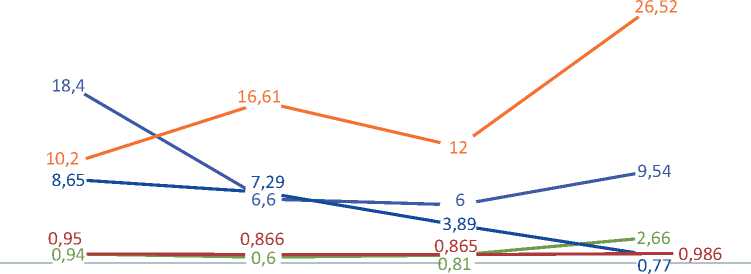

Нефти Хорейверской впадины в ордовик-ниж-недевонском карбонатном комплексе отличаются значительно меньшей плотностью, содержат меньше серы и смол (рис. 6). По плотности выделяются нефти тяжелые (Западно-Веякское), средние (Яро-мусюршорское), особо легкие, незначительной вязкости, парафинистые и высокопарафинистые, смолистые, малосернистые и среднесернистые. Отмечается тенденция уменьшения плотности нефти с юга на север.

Надо отметить, что все параметры нефтей ор-довик-нижнедевонского комплекса находятся в одном диапазоне, различимых изменений с глубиной не наблюдается (рис. 7).

В Варандей-Адзьвинской зоне нефти домани-ково-турнейского комплекса битуминозные и средние по плотности. С юга на север вязкость нефти и парафинистость снижаются. Чем тяжелее нефти,

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 5.

Fig. 5.

График изменения плотности, вязкости, содержания смол и парафинов в нефти с глубиной в Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне ордовик-нижнедевонского карбонатного комплекса (по И.А. Мараковой)

Diagram of density, viscosity, resin and paraffin content changes with depth in Varandey-Adz’vinsky structural and tectonic zone, Ordovician-Lower Devonian carbonate series (according to I.A. Marakova)

16,5

14 14,7

11,4 10,8 11,4

8,8 8,8

19,7 19,07

5,05

2,34 2,34 2,8

0,869 0,861 0,865 0,8630,88

11,1

, 7,5

0,59 7,76

6,1

12,9

0,92 0,879

CD

О

CD

О

CD

О

CD

2 >s си

s

s

CD О

CD О

CD О

CD О

CD

CD co CD

О CO S си

s

о со S си

s

s

Усл. обозначения

см. на

рис. 4

О

О

0,875

си о ,

5,91

2,11 0,832

s

CD О

For Legend see Fig. 4

Рис. 6. График изменения плотности, вязкости, содержания смол и парафинов, серы в нефти с юга на север ордовик-нижнедевонского карбонатного комплекса Хорейверской впадины (по И.А. Мараковой)

Fig. 6. Diagram of density, viscosity, resin, paraffin, and sulphur content changes from south to north in Ordovician-Lower Devonian carbonate series of Khoreiversky Depression (according to I.A. Marakova)

ф о

14,2

5,2

3,3 0,841 0,76

0,75

10,2

6,1 4,8

0,819 0,841

1,22

О) о

0,28

0,2

О) . о

о

ф о

^522

о

7,3

5,2 5,5

0,826

0,77 0,47

ф о

ф 5

си =

СП о

о

о

X о.

ф

0,855 0067 0,41

си о

о 5 а сл

2 5

о

4,5 3,42

6,6

5,5

0,846

0,835 1,07

0,63 0,41

I СУ о О

о

,7 8,1

3,47 3,6

0,845 0,828 0,817

,

О) о X _ 0.5

ф о

ф 5

о

о

0,37

0,31

UD g

СУ ,

1 — сера.

Остальные усл. обозначения см. на

рис. 4

1 — sulphur.

For other Legend items see Fig. 4

тем выше содержание высокомолекулярных компонентов, серы. С глубиной увеличивается парафинистость и вместе с этим наблюдается сокращение количества серы и смол (рис. 8).

В этом же комплексе нефти Хорейверской впадины по плотности легкие (0,843–0,849 г/см3), средние (0,858 г/см3) — сосредоточены в южной части впадины. В северной части нефти тяжелые (0,871– 0,895 г/см3) и битуминозные (0,898–0,929 г/см3). Здесь же сосредоточены маловязкие и повышенной вязкости, высокосмолистые нефти. В южной части преобладают нефти незначительной вязкости, смолистые. При этом по данным показателям особо выделяются Западно-Хоседаюское, Урернырдское и Тэдинское месторождения. В высоковязких нефтях наблюдается повышенное содержание смол. С увеличением доли смол отмечается снижение содержания парафина в нефтях месторождений в северной части впадины. Для высокопарафинистых характерно наименьшее содержание серы.

Свойства и состав нефтей с глубиной меняются дифференцированно в связи с тем, что все

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 7. График изменения плотности, вязкости, содержания смол и парафинов в нефти с глубиной ордовик-нижнедевонского карбонатного комплекса Хорейверской впадины (по И.А. Мараковой)

Fig. 7. Diagram of density, viscosity, resin, paraffin, and sulphur content changes with depth in Ordovician-Lower Devonian carbonate series of Khoreiversky Depression (according to I.A. Marakova)

14,2

10,2

7,3 6,1 6,6

5,2 5,5 5,2

4" 3,3

0,882

0 0,841

0,77

0,855 0,826

7,7 -— 8,1

7,15

3,6

0,28 1,07 0,93 0,845 0,53 1,44 00,87177

0,819 0,846 0,841 0,835 0,828 ,

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

Рис. 8. График изменения плотности, вязкости, содержания смол и парафинов, серы в нефти с юга на север в Варандей-Адзьвинской структурной-тектонической зоне доманиково-турнейского карбонатного комплекса (по И.А. Мараковой)

Fig. 8. Diagram of density, viscosity, resin, paraffin, and sulphur content changes from south to north in Varandey-Adz’vinsky structural and tectonic zone, Domanik-Tournaisian carbonate series (according to I.A. Marakova)

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6

For Legend see Fig. 4, 6

месторождения с нефтями доманиково-турней-ского комплекса находятся в пределах различных тектонических элементов: Садаягинская ступень, Центрально-Хорейверский уступ, Сандивейское поднятие. С глубиной отмечается общее снижение вязкости и содержания смол (рис. 9). Самые высокие значения вязкости и содержания смол соответствуют нефтям месторождений центральной части Хорейверской впадины.

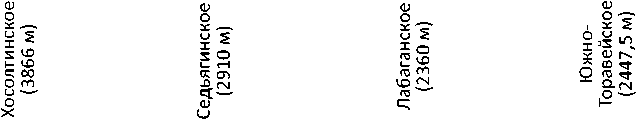

Нефти пермотриасовых отложений в Варан-дей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне (рис. 10) отличаются от нефтей, которые находятся в нижележащих комплексах. Особенно выделяются нефти Южно-Торавейского месторождения — битуминозные, высокосернистые, высокосмолистые.

Тяжелые нефти были подразделены на 3 группы: малопарафинистые, парафинистые, высокопарафинистые.

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 9. График изменения вязкости, содержания смол и парафинов в нефти с глубиной Хорейверской впадины доманиково-турнейского карбонатного комплекса (по И.А. Мараковой)

Fig. 9. Diagram of viscosity, resin and paraffin content changes with depth in oil of Domanik-Tournaisian carbonate series in Khoreiversky Depression (according to I.A. Marakova)

32,25

25,74

19,86

18,9

15,14

1 12,11

14,8 14,1313,75

1,74 11,97

11,6 9,8 11,6 10,79,43

9,31778,8767,,7388,81 7,89 8,8 6,577,437 8 6,58,28'7,29 7,8 8,73

3,85 3, , 2 3,37,7 6,7 4,14 , 346,577,43 4,78 3 6 , , 8 5 1 8,28 4,9 9 4,77 5,56

, ,

1,49 1,07 0,3 1,25 0,7 1,35 1,85 1,28 2 2,22

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

Рис. 10. График изменения плотности, вязкости, содержания серы, смол и парафинов в нефти с юга на север в Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне пермотриасового комплекса (по И.А. Мараковой)

Fig. 10. Diagram of density, viscosity, sulphur, resin and paraffin content changes from south to north in Permian-Triassic series of Varandey-Adz’vinsky structural and tectonic zone (according to I.A. Marakova)

76,8

18 0,72

2,27 0,96

1 8,21

11,82

48,9

5,27 10

0,32 0,952

66,79

0,95

14,64

2,02

2,1

,969

о 2

, х 2

0,937

X 2

Ш 00 m 00

12,28

0,82

2,24 0,931

0 0 0,9

Усл. обозначения см. на

рис. 4, 6

For Legend see Fig. 4, 6

Малопарафинистые нефти (0,32–0,82 %) в пер-мотриасовом комплексе характеризуются плотностью 0,931–0,96 г/см3. Эти нефти повышенной вязкости, высоковязкие, сернистые, высокосернистые, смолистые.

Плотность парафинистых нефтей ордо-вик-нижнедевонского комплекса Хорейверской впадины составляет 0,835–0,841 г/см3. Содержание серы в среднем — 0,5 %, смол — 14 %, нефти среднесернистые, смолистые.

Для высокопарафинистых нефтей ордовик-нижнедевонского комплекса Варандей-Адзьвинской зоны характерна плотность 0,879–0,92 г/см3, содержание парафина — 8,8–14,7 %, смол — 11,4 %. Нефти смолистые. В Хорейверской впадине, в этом же комплексе, плотность высокопарафинистых нефтей изменяется в пределах от 0,88 до 0,91 г/см3, содержание серы — в пределах от 0,23 (малосернистые) до 2,02 % (сернистые). В доманиково-турнейском комплексе Хорейверской впадины содержание парафина варьирует от 6,58 до 32,25 %, плотность нефтей составляет в среднем 0,872 г/см3. Нефти смолистые, высокосмолистые. В пермотриасовых отложениях нефти плотностью 0,95 г/см3, высокосмолистые и сернистые.

На основе изучения зональности катагенеза можно прогнозировать преимущественно нефтяной состав залежей в нижнедевонских отложениях на территории акваториального продолжения Варан-дей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны.

В пределах акваториального продолжения Са-рембой-Леккейягинского вала на месторождении Медынское-море выявлены нефти очень легкие, с небольшим содержанием парафинов и смол, практически без асфальтенов. На этом же месторождении в турнейских отложениях установлены тяжелые гипергенно измененные нефти с высоким содержанием смол и асфальтенов и низкой концентрацией парафинов. На Тобойско-Мядсейском месторождении в нижнедевонских и среднедевон-нижнефран-ских отложениях выявлены средние по плотности нефти, со средним и высоким содержанием парафинов (5–8 %), концентрацией серы 0,3–0,7 %.

Геотектоническая приуроченность залежей тяжелой нефти имеет свои особенности. Разница в динамике формирования рассматриваемых территорий предопределила формирование ловушек и залежей. Изменение свойств нефтей происходит закономерно — нефти положительных структур более тяжелые, чем нефти отрицательных структур. Литолого-фациальные условия также играют значительную роль в распределении залежей в разрезе.

В целом распространение тяжелых нефтей связано с процессами биохимического и физического разрушения. Неоднократное сокращение площадей осадкообразования и инверсионные тектонические движения приводили к дегазации недр и разрушению нефтяных залежей в зонах палеогипергенеза [12]. Основными районами скоплений тяжелых нефтей являются палеотектонически активные зоны, отличающиеся сложным геологическим строением и, как правило, контролируемые тектоническими разрывами и крупными стратиграфическими перерывами в осадконакоплении. Системный научный подход к изучению закономерностей размещения залежей тяжелых нефтей позволит осуществлять правильный историко-генетический прогноз залежей УВ, что создаст условия выхода на новые поисковые модели для эффективного прогноза объектов и разработки рационального комплекса геолого-разведочных работ.

Список литературы Геологические закономерности размещения залежей тяжелых нефтей в северо-восточной части Тимано-Печорской провинции

- Маракова И.А., Ростовщиков В.Б. Прогноз залежей тяжелых нефтей и методика поисков на западном борту Коротаихинской впадины // Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов (Ухта, 2-3 ноября 2015 г.): сб. науч. тр. по мат-лам межрегионал. науч.-технич. конф. - Ухта: УГТУ, 2016. - С. 43-47.

- Маракова И.А., Ростовщиков В.Б. Основные закономерности размещения залежей тяжелых нефтей в терригенных отложениях перми-триаса на северо-востоке Тимано-Печорской провинции // Минерально-сырьевые ресурсы арктических территорий РК и Ненецкого автономного округа (Сыктывкар, 16 ноября 2015 г.): сб. тезисов мат-ов науч.-практич. совещ. - Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2016. - С. 47-48.

- Ростовщиков В.Б., Маракова И.А. Прогнозирование и поиск залежей нефти и газа в нижнедевонско-силурийских отложениях в северо-восточной части и арктическом шельфе Тимано-Печорской провинции // Минерально-сырьевые ресурсы арктических территорий РК и Ненецкого автономного округа (Сыктывкар, 16 ноября 2015 г.): сб. тезисов мат-ов науч.-практич. совещ. - Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2016. - С. 66-67.

- Лукова С.А., Сотникова А.Г. Формирование и размещение зон нефтегазонакопления в поддоманиковых отложениях Тима-но-Печорской нефтегазоносной провинции // Трофимуковские чтения — 2013: мат-лы Всероссийской молодежной научной конференции с участием иностранных ученых (8-14 сентября 2013 г.) - Новосибирск: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 2013. - С. 114-116.

- Максимов В.Н., Паталов М.Н. и др. Изучение геологического строения поддоманиковых девонско-силурийских отложений северо-восточного склона Большеземельского свода и выделение в них ловушек углеводородов в 1991-92 гг. - СПб.: ПГО «Севзапгео-логия», ГГП «Нарьян-Марсейсморазведка», 1992. - 433 с.

- Грунис Е.Б., Маракова И.А. Перспективы открытия новых месторождений в Тимано-Печорской провинции и арктическом шельфе // Геология нефти и газа. - 2019. - № 5. - С. 5-13. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-5-5-13.

- 7.Данилевская Н.С. Особенности состава углеводородных флюидов Баренцевоморского региона // Вестник газовой науки. - 2021. -№ 2. - С. 211-219.

- Данилевский С.А., Склярова З.П., Трифачев Ю.М. Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции: атлас карт. - Ухта: Тимано-Печорский научно-исследовательский центр, 2003. - 298 с.

- Ященко И.Г. Глубокозалегающие трудноизвлекаемые нефти: закономерности размещения и физико-химические свойства // Вестник ИГ Коми НЦ. - 2014. - № 11. - С. 3-7.

- Ященко И.Г., Полищук Ю.М. Трудноизвлекаемые нефти: физико-химические свойства и закономерности размещения. - Томск: В-Спектр, 2014. - 154 с.

- Вахнин М.Г., Чупров В.С. Характер распределения и нефтегазоносность локальных структур на территории Хорейверской впадины // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. - 2012. - № 8. - С. 10-13.

- Анищенко Л.А., Валяева О.В., Процько О.С., Разманова О.Ф. Тяжелые нефти Тимано-Печорской провинции // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. - 2014. - № 9. - С. 11-14.