Геологическое наследие В. Г. Оловянишникова

Автор: А. М. Пыстин

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Обзорная статья

Статья в выпуске: 6 (318), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена памяти выдающегося исследователя геологии Европейского Северо-Востока, кандидата геолого-минералогических наук Всеволода Георгиевича Оловянишникова (Гецена), работавшего в Институте геологии с 1960 г. до конца своей жизни (1936—2006). В статье дан анализ его научного пути и показаны главные достижения в трех наиболее значимых областях деятельности: стратиграфии докембрийских отложений, тектонике (геодинамике) и метаморфизме пород.

Канино-Тиманская гряда, северо-восток Европейской платформы, верхний докембрий, стратиграфия, тектоника, метаморфизм

Короткий адрес: https://sciup.org/149135686

IDR: 149135686 | УДК: 55 (092) (470) | DOI: 10.19110/geov.2021.6.1

Текст научной статьи Геологическое наследие В. Г. Оловянишникова

В. Г. Оловянишников (Гецен) — выдающийся исследователь геологии Европейского Северо-Востока и в особенности его Канино-Тиманской части. В этом году 20 мая ему исполнилось бы 85 лет. Он ушел из жизни накануне своего 70-летия. По нынешним временам — активный возраст для исследователя. Многое можно было бы еще успеть сделать и много было планов. Тем не менее творческое наследие, оставленное В. Г. Оловянишниковым, впечатляет. Совершенно прав А. М. Плякин [9], по мнению которого «трудно, скорее просто невозможно найти другого ученого-геолога, который бы проделал такую огромную по детальности и площади работу по изучению [верхнего докембрия — А. П.] на северо-западе европейской части России». В. Г. Оловянишниковым более чем за три десятка полевых сезонов были исследованы практически все известные обнажения верхнепротерозойских толщ в пределах Тимано-Варангерского складчатого пояса (Тиман, п-ова Канин, Средний и Рыбачий), а по закрытым территориям изучен весь доступный керн скважин, вскрывших породы верхнего докембрия. С целью сопоставления с тиманским докембрием В. Г. Оловянишниковым были также обследованы разрезы рифея и венда в стратотипе на Башкирском антиклинории и на наиболее представительных разрезах северной части Урала — Ляпинском антиклинории. Результаты этих работ опубликованы в престижных отечественных и зару- бежных изданиях и в целой серии монографий. Они получили широкое признание в геологическом сообществе и закрепили за автором статус крупнейшего знатока геологии докембрия Европейского Северо-Востока.

Область интересов В. Г. Оловянишникова охватывала практически все направления геологии древних толщ Тимана и смежных территорий: тектонику и геодинамику, стратиграфию, литологию и палеонтологию, минералогию и геохимию, магматизм и метаморфизм, минерагению и геоэкологию. При этом наиболее впечатляющие результаты, по которым В. Г. Оловянишникову не было равных, были получены в области стратиграфии, тектоники (геодинамики) и метаморфизма пород Тимана, п-ова Канин и примыкающих к ним закрытых территорий Печорской впадины.

Результаты исследований в области стратиграфии

В 1966 г., вскоре после приезда в Сыктывкар, В. Г. Оловянишниковым была начата самостоятельная работа по разделу «Строение фундамента Северного Тимана и п-ова Канин», в составе темы, руководимой В. А. Разницыным «Природа основных платформенных структур северо-востока европейской части СССР и их связи с Уральской складчатой областью». По воспоминаниям самого В. Г. Оловянишникова [20], в этот

начальный период самостоятельных исследований наиболее слабоизученным объектом северо-западной части Канино-Тиманской гряды оставался досилурий-ский осадочно-метаморфический комплекс. Так, например, его возраст разными исследователями оценивался в интервале от кембрия (Е. М. Люткевич) и венда (В. Г. Черный) до раннего докембрия (И. В. Ефремов и Ю. Р. Беккер). В течение пяти полевых сезонов В. Г. Оло-вянишниковым были изучены все основные выходы осадочно-метаморфических и связанных с ними магматических образований Северного Тимана и п-ова Канин и выполнено сопоставление этих районов.

Досилурийский разрез п-ова Канин В. Г. Оловя-нишников расчленил на ряд серий, различающихся по литологическому составу пород, степени их метаморфизма и характеру проявления в этих отложениях пли-кативных дислокаций. Впервые описание серий было опубликовано в 1971 г. Вначале разрез делился на две, а затем на три крупные серии: микулкинскую, тарха-новскую и табуевскую. Наиболее полное описание до-силурийского разреза п-ова Канин с сопоставлением его с докембрийскими отложениями Северного и более южных районов Тимана дано в монографии «Строение фундамента Северного Тимана и полуострова Канин» [6]. Тархановскую серию В. Г. Оловянишников сопоставил с метаморфической толщей Северного Тимана, которая ранее Л. С. Коссовым была выделена как барминская серия.

Нижняя возрастная граница досилурийских отложений п-ова Канин была определена как средний про-терозой—ранний рифей. Основанием для этого послужила датировка калиевого полевого шпата из грани-тоидов массива Большой Камешек на Северном Тимане — 1300 млн лет [13]. Таким образом, микулкин-скую и тархановскую серии В. Г. Оловянишников условно отнес к нижнему рифею, допуская среднепротерозойский возраст нижних частей разреза, а табуев-скую — к среднему-верхнему рифею.

В этот период исследований В. Г. Оловянишни-ковым большое внимание было уделено выявлению стратиграфического и структурного положения карбонатной толщи рифея, которая являлась единственным надежным репером для всего досилурийского разреза Тимана и п-ова Канин, в силу того что в породах этой толщи, распространенной в ряде выступов верхнего докембрия, содержались верхнерифей-ские (миньярский уровень) строматолиты и онколиты. Вопрос о положении в рифейском разрезе региона карбонатной толщи, как будет показано дальше, останется одним из ключевых и в последующие годы, но на основании полученных к тому времени данных В. Г. Оловянишников пришел к выводу, что карбонатные отложения залегают выше терригенных и карбонатно-терригенных пород табуевской серии п-ова Канин и их стратиграфических аналогов на Тимане и Полюдовом кряже и перекрываются терригенными комплексами, возраст которых ограничивается терминальным рифеем [6].

Начиная с 1968 г. В. Г. Оловянишников расширяет географию полевых исследований и наряду с продолжением работ на п-ве Канин и Северном Тимане изучает разрезы верхнего протерозоя на Вымской гряде (1968, 1978 гг.), Четласском (1969, 1972, 1973, 1978 гг.) и Цилемском (1976 г.) поднятиях Среднего Тимана, 4

Джеджимпарминском и Очпарминском поднятиях Южного Тимана и Полюдовом кряже (1971 г.), полуостровах Средний и Рыбачий на северном побережье Кольского полуострова (1974 г.). В эти годы были продолжены работы по стратиграфическому расчленению, корреляции и возрасту верхнедокембрийских отложений региона. В частности, в разрезе верхнего докембрия Вымской гряды В. Г. Оловянишников выделил три серии: покьюскую, лунвожскую и кыквожскую, которые позднее в ранге свит под этими же названиями были объединены в вымскую серию [1, 27].

Полевыми работами 1980 г. В. Г. Оловянишниковым был закончен очередной этап целенаправленных исследований стратиграфии верхнего докембрия Канино-Тиманского складчатого пояса, а также вопросов метаморфизма и структуры этих отложений [9]. По материалам исследований В. Г. Оловянишников защищает кандидатскую диссертацию, издает фундаментальную монографию «Строение фундамента Северного Тимана и полуострова Канин» (1975 г.), участвует в создании ряда обзорных карт геологического содержания крупных регионов страны и в целом территории СССР. К этому времени В. Г. Оловянишников уже воспринимается геологическим сообществом одним из наиболее признанных знатоков геологии докембрия Тимана и п-ова Канин. Подтверждением этому является, например, включение В. Г. Оловянишникова в состав авторского коллектива по изданию «Карты докембрийских формаций Русской платформы и ее складчатого обрамления масштаба 1:2 500 000» [12].

В 1980 г. в значительной степени по инициативе В. Г. Оловянишникова начинается подготовка к межведомственному стратиграфическому совещанию по верхнему докембрию Европейского Севера СССР. В рамках мероприятий по подготовке совещания В. Г. Оло-вянишников участвует в экскурсиях на Зимнем берегу Белого моря, на Северном и Среднем Тимане. Материалы многолетних экспедиционных и камеральных работ, а также результаты их обсуждения при рассмотрении и принятии региональной корреляционной схемы верхнего докембрия Европейского Севера СССР на совещании в Сыктывкаре (1982 г.) явились основой для очередной монографии В. Г. Оловяниш-никова — «Тектоника Тимана» (1987 г.) и ряда коллективных монографий с участием В. Г. Оловянишникова в качестве редактора и одного из основных авторов: «Структура платформенного чехла Европейского Севера СССР» (1982 г.), «Верхний докембрий Европейского Севера СССР» (1986 г.), «Рифей и венд Европейского Севера СССР» (1987 г.).

Проведение стратиграфического совещания позволило впервые для всего Европейского Севера СССР систематизировать и обобщить разрозненные и часто противоречивые данные по стратиграфии верхнего докембрия региона. В итоговом сборнике материалов, представленных на совещании, все статьи, касающиеся верхнего докембрия Канино-Тиманской гряды, написаны с участием В. Г. Оловянишникова. Более того, во всех статьях он является первым автором [27]. В принятой на совещании схеме стратиграфии (рис. 1) в основании верхнедокембрийского разреза показана ми-кулкинская серия Канинского вала, сложенная преимущественно полевошпат-кварцево-слюдистыми кристаллическими сланцами, степень метаморфизма

|

)Я )Я я я Ph У о о И РнЯ uq s |

)Я Я s а § >*Д 5 ш В*6 ° Cd О V Рн |

2 о о о ( ад Й \ ад / ° ^ S ) со |

ад н я ад $ о ^О go & £ |

ад 3g о о я40 я о ад И |

5 о о СП ад н я ад о 2 |

ij sg о Я \ Я i ад Рн ^ 1 |

5 S п ОО о xh я ад Л Я L |

1 S ) ° 1 1П 1 О 1П ад н я ад о ад 1 ^ ( |

о о н о я о • ад ^1-о 5 о Рн >s |

оЯ ад ад о Я^с ia gal i§ к 5 |

5 S > о > о 1 ^? " о > о > ^t * ад ад i |

н S у ад У Ри ( ад L я у |

s 1 ' о 1 ) 1 ! св 8 1 1 i ’ я ^ 1 |

2 о | И -н ад 6 о *п &°° 1^ I бе |£ 8 |

о 1Г) ад2 яо адш ООО 3 Я Е ад ) я со |

ад ) 58 5^ 3 g а ад sj |

) ^ ^ ^ о о о

§ 2 о (я^7 g S « | ад Я ^ я я ад ад g g о ^ и < |

|||

|

< £ s и S s H |

5 ад >Я СУ |

к ^fi^ о к oBgogo ° AfejS §s Ш!* |

W Os в £5 |

5 5 j ^ ^ in - О сн ■ S§^ 5 2од |

||||||||||||||||

|

KHddD квлэинд |

в кв -Xd |

'HddO | яэиэь окои^ |

||||||||||||||||||

|

О Я ?S о у |

ад & ^ ад о о о Ф со ад R 2 о Is К |

ад н я ад о . §i: 2Т ад о ад ° с1" |

и 5 о ад 1 йЗ*^ Нь^ §5§ llgoi чг 8 SH§ мХн® 1 h ^ / £3 и 1 |

1 1 2 я g 3 g 8 s “ о И§^ 1л ( Ci о £ । 7 8 «к В п 0Q Щ о и |

||||||||||||||||

|

Kndao KUMOHHdiawg |

KHdaa квяээвш^ь |

|||||||||||||||||||

|

Я pQ О ад и |

i 2 gS| IB? ||А| |

8 8 Sso & 2 &3 о 8 св Л 1 1 Г 5<^ *8 $ 11 5й ^° j|S8 |

1 1 2i ll|8 н»«| Hsgl 11?^са| 1^ |

|||||||||||||||||

|

KHdaa KPxaHHwdug |

||||||||||||||||||||

|

о У Й ад « 51 |

— |

So 1 8 о рЯ Н 1 § |

||||||||||||||||||

|

ад |

1 1 iSglo^ 8slS р 8IS |

ад ОС о § s 8 8 я 5" S |

ад ад &< О ад » 3 Я2 ' Р< . . я 5о ад^о ад § И |^ о ° и « MS |

J о S о 2 ч |

||||||||||||||||

|

— |

Kndaa квяэяаХдв^ |

KHdao KBMoaoHBxdBx |

||||||||||||||||||

|

IB 06 |

иинхаяа |

нжин |

шуЖя |

ИИНХНЯЯ |

иинКзаэ |

иинжин |

||||||||||||||

|

Ина |

изФиа |

|||||||||||||||||||

|

иинханн |

||||||||||||||||||||

|

ИОЕОЯЯЮНП |

||||||||||||||||||||

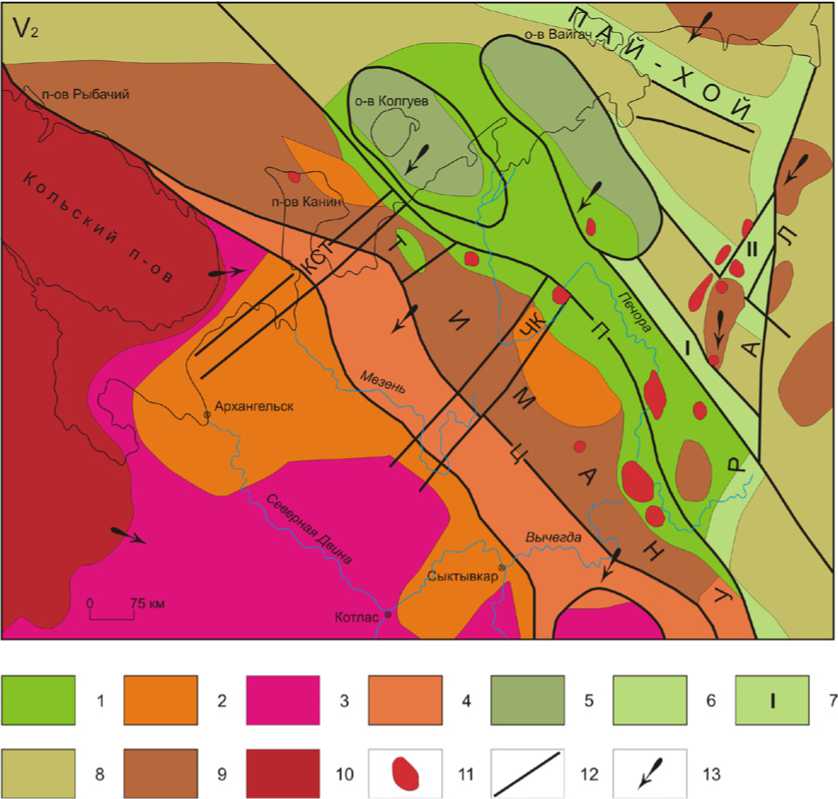

Рис. 1. Корреляционная схема верхнедокембрийских отложений Тимана и п-ва Канин [27]

Fig. 1. Correlation scheme of the Upper Precambrian deposits of Timan and the Kanin Peninsula [27]

которых достигает уровня амфиболитовой фации умеренных давлений. Возраст отложений принят условно раннерифейским. К среднему рифею отнесена тарха-новская серия Канинского вала, барминская серия Северотиманского вала и четласская серия Четласско-Цилемского вала. Эти стратиграфические подразделения сложены слюдисто-кварцевыми сланцами, метаалевролитами и метапсаммитами с редкими прослоями метабазитов. К верхнему рифею на п-ове Канин отнесены песчано-алевритово-сланцевые толщи, объединенные в табуевскую серию. В верхней части серии отмечаются прослои известняков и доломитов. В известняках по сборам В. Г. Оловянишникова З. А. Журавлевым определены микрофитолиты, относящиеся к четвертому комплексу верхнего рифея (терминальному рифею, кудашу). С табуевской серией коррелируется быстринская серия Четласско-Цилемского вала. К ку-дашу отнесены кислоручейская и вымская серии Вымской гряды. Последняя из них — с выходом в ранний венд, поскольку в породах, завершающих вым-скую серию лунвожской и кыквожской свит, были установлены характерные для венда микрофоссилии [1]. Таким образом, по имеющимся материалам по верхнему докембрию Канино-Тиманской гряды, накопленным к началу 80-х годов прошлого столетия при самом активном участии В. Г. Оловянишникова, была разработана стратиграфическая схема региона, включающая почти все эратемы и системы верхнего протерозоя начиная с нижнего рифея и кончая нижним вендом.

Однако, несмотря на стройность разработанной стратиграфической схемы и ее хорошую сопоставимость со схемой верхнего докембрия Башкирского антиклинория — признанного стратотипа Урала и в целом Северной Евразии [28, 29], для В. Г. Оловянишникова в стратиграфии верхнедокембрийских отложений региона осталось много нерешенных вопросов. В частности, по мнению В. Г. Оловянишникова, оставались неясными вопросы объема и стратиграфического положения паунской свиты, завершающей разрез бы-стринской серии, и ее взаимоотношения с кислоручей-ской серией. Неопределенность в интерпретации контакта между быстринской и кислоручейской или вым-ской сериями в большинстве естественных разрезов оставляла возможность для двух вариантов «их взаимоотношений: 1) породы кислоручейской или вым-ской серий согласно залегают на породах верхнери-фейской быстринской серии; 2) породы кислоручей-ской или вымской серий подняты по надвигу или взбро-сонадвигу относительно быстринской серии и являются более древними» [27]. Остались вопросы относительно объема и строения шойнинской свиты, завершающей разрез рифея мысов Лудоватых на п-ове Канин, и ряд других [27].

Cознавая несовершенство принятой на Сыктывкарском совещании схемы стратиграфии верхнего докембрия Европейского Севера СССР, В. Г. Оловянишников продолжил исследования в этой области и к середине 90-х годов пришел к кардинальному пересмотру, казалось, более или менее сложившихся представлений о строении верхнего докембрия Канино-Тиманской гряды. По результатам исследований этих лет В. Г. Оловя-нишников публикует две личные монографии — «Верхний докембрий Тимана и полуострова Канин» 6

(1998 г.) и «Геологическое развитие полуострова Канин и Северного Тимана» (2004 г.), а также участвует в качестве соавтора в фундаментальной коллективной монографии под редакцией Д. Джи и В. Пиис, изданной в Лондоне — «The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica» (2004 г.).

В результате комплексного анализа всех имевшихся к тому времени геологических и геофизических материалов В. Г. Оловянишников [21] приходит к выводу, что в основании наблюдаемых разрезов верхнедокембрийского комплекса Тимана и п-ова Канин залегают карбонатные отложения быстринской серии. На основании немногих, в основном калий-аргоновых датировок (в интервале около 1000—800 млн лет), он сопоставляет быстринскую серию с карбонатными толщами низов разреза стратотипа верхнего рифея на Южном Урале. Позднее, опираясь на опубликованные палеонтологические данные А. В. Вейса с соавторами [16], он высказывает предположение, что, вероятно, низы верхнего протерозоя Тимана могут иметь сред-нерифейский возраст [22]. На Тимане залегающие выше отложения четласской и вымской серий, по мнению В. Г. Оловянишникова, принадлежат верхнему ри-фею и нижнему венду, главным образом к той части разреза верхнего рифея, которая ранее выделялась под названием «кудаш» или «терминальный рифей». На п-ве Канин микулкинская и тархановская серии были условно отнесены к верхнему рифею, а табуевская серия — к верхнему рифею и нижнему венду. Основанием для этого послужили данные о находках в карбонатных породах табуевской серии позднерифейских и ранневендских акритарх [27], а установленный K-Ar-возраст серицита из туфов верхней части докембрийского разреза Северного Тимана — (570 ± 20) млн лет — определил верхний возрастной рубеж тиманского докембрия [21].

Таким образом, в результате многолетних исследований стратиграфии допалеозойских отложений Тимана и п-ова Канин В. Г. Оловянишников пришел к выводу, что верхний докембрий этого региона существенно отличается от южноуральского стратотипа прежде всего тем, что здесь отсутствуют нижнерифей-ские и, возможно, среднерифейские отложения или по крайней мере нижняя часть среднерифейского разреза. Тем не менее он не стал категорически отрицать возможность наличия доверхнерифейских отложений на глубине, оставляя этот вопрос открытым. Новый взгляд на стратиграфию верхнего докембрия Тимана и п-ва Канин требовал большого объема повторных полевых исследований, дополнительного обоснования возраста верхнепротерозойских толщ и их корреляции в разрозненных выходах на огромной территории. Этим активно начал заниматься В. Г. Оловяниш-ников, в том числе с анализом имеющихся и новых материалов по верхнему докембрию смежных регионов. Один из последних вариантов новой корреляционной схемы стратиграфических подразделений рифея Тимана и п-ва Канин был опубликован В. Г. Оловянишниковым в совместной с А. В. Масловым и М. В. Ишерской статье [14, табл. 4]. Однако в этой схеме для самого В. Г. Оловянишникова все еще оставалось много вопросов. К сожалению, случилось так, что задачу по разработке корректной актуализированной корреляционной схемы стратиграфии верхнего докембрия Евро- пейского Северо-Востока он оставил своим последователям.

В целом многолетние исследования В. Г. Оловяниш-никова, и в том числе его новые представления о строении протерозойского разреза огромного и очень сложного в геологическом отношении региона, как видно из вышеизложенного, не закрыли все «белые пятна» в стратиграфии верхнего докембрия Тимана и п-ова Канин, но дали очень хорошую основу для геологов-тиманщиков и мощный импульс для дальнейших исследований в этой области.

Результаты исследованийв области тектоники и геодинамики

С первых лет самостоятельных исследований В. Г. Оловянишников большое внимание уделял изучению структурных особенностей пород и вопросам тектонического развития территории. Естественно, что тектонические построения В. Г. Оловянишников развивал в рамках доминирующей в то время геосин-клинальной концепции. Вслед за Н. С. Шатским (его ранними работами), В. С. Журавлевым, Р. А. Гафаровым, В. А. Дедеевым, А. К. Запольновым и другими геологами и геофизиками В. Г. Оловянишников рассматривал структуры Тимана, п-ова Канин и фундамента Печорской плиты как области верхнепротерозойской байкальской (тиманской) складчатости, являющиеся фундаментом северо-восточной окраины ВосточноЕвропейской платформы с выходами на поверхность в ряде поднятий на Тимане и п-ове Канин [4—6]. Нужно отметить, что в те годы активно развивалась альтернативная гипотеза о платформенной (рифтогенной, авлакогенной) природе структуры Тимана, корнями уходящая в начало двадцатого века к идеям А. П. Карпинского о наличии древней жесткой глыбы фундамента в Большеземельской тундре. Она была сформулирована Н. С. Шатским в его поздних трудах [31] и получила поддержку в ряде работ В. Е. Хаина, Г. А. Чернова, П. Е. Оффмана, З. И. Цзю и др.

-

В. Г. Оловянишников, основываясь на данных глубокого бурения, появившихся к тому времени (в частности, наличии в Возейской структуре Колвинского вала на глубине более 4 км дислоцированных кварцевых порфиров и альбитофиров, перекрывающихся горизонтально залегающими осадочными отложениями ордовика), пришел к выводу о присутствии в пределах Большеземельской тундры дислоцированных рифей-ских образований, близких к орогенным, которые на эпикарельском остове Восточно-Европейской платформы неизвестны. Это ставило под сомнение представление о том, что фундамент Большеземельской тундры представляет собой монолитную архейскую глыбу [6].

Основываясь на данных предшествующих исследователей, отстаивающих геосинклинальную концепцию формирования рифейского фундамента Тимана и п-ова Канин, и собственных геологических наблюдениях, В. Г. Оловянишников [6] предложил усовершенствованную модель тектоники и истории тектонического развития территории в позднем докембрии. В пределах Канино-Тиманского (миогеосинклиналь-ного) отрезка Тимано-Уральской рифейской геосинклинали В. Г. Оловянишников выделил две зоны, раз- деленные Среднетиманским (Центрально-Тиманским) глубинным разломом, ограничивающим с северо-востока полосу распространения рифогенных пород бы-стринской свиты. Во внешнюю зону миогеосинклинали на Южном и Среднем Тимане была включена площадь, к которой приурочены выходы рифейских отложений на поверхность. На п-ове Канин внешняя зона в интерпретации В. Г. Оловянишникова сильно сужалась, и к ней могли принадлежать лишь верхнедокембрийские отложения мысов Лудоватых, а далее к северо-западу — рифейские толщи о-ва Кильдин, п-овов Средний и Рыбачий. К внутренней зоне миогеосинклинали были отнесены верхнедокембрийские отложения п-ва Канин, Северного Тимана и Печорской впадины.

Таким образом, В. Г. Оловянишников показал, что рифейское складчатое сооружение Северного Тимана и п-ова Канин значительно отличается от структуры рифейских отложений Среднего и Южного Тимана. Поэтому он предложил рассматривать область Северного Тимана и п-ова Канин как отдельный Канино-Северотиманский антиклинорий, в ядре которого обнажаются наиболее древние для рассматриваемого региона отложения микулкинской серии. Эта точка зрения была выдвинута в противовес существовавшему представлению о том, что рифейское складчатое сооружение Северного Тимана и п-ова Канин наряду с ри-фейскими структурами Среднего и Южного Тимана входят в состав единого Тиманского краевого поднятия [30].

Результаты исследований на Канино-Тиманской гряде и сопредельных территориях, выполненных в 60— 70-е годы, привели В. Г. Оловянишникова к выводу, что тиманиды являются очень длительно развивающейся геосинклинальной областью, окончательное оформление структур которой произошло на рубеже венда и кембрия. Длительность формирования тиманид им оценивалась более чем 1200 млн лет (средний-верх-ний протерозой). По его мнению, в отличие от классических байкалид юго-востока Сибири тиманиды формировались на коре континентального типа. Эту точку зрения В. Г. Оловянишников обосновывал данными сейсмологических исследований, проведенных в 1973 г. Западным геофизическим трестом, подтвердившими присутствие под Тиманом и Печорской впадиной архейско-нижнепротерозойского фундамента.

Каледонский тектогенез, по мнению В. Г. Оловяниш-никова, не оставил заметных следов и, по-видимому, не оказал сколь-либо значительного влияния на структурный план тиманид, формирование которого связано в основном с байкальской (тиманской) эпохой складчатости [6].

Проведенный позднее В. Г. Оловянишниковым [8] палеотектонический анализ верхнедокембрийских отложений Канино-Тиманской гряды и Печорской впадины показал, что резкая смена эпикарельского фундамента эпибайкальским отсутствует. В отличие от других регионов проявления байкальской складчатости (Енисейский кряж, Урал) переход от одной структурно-формационной зоны к другой менее резкий и зоны обладают большей шириной. Архейско-нижнепротерозойский фундамент прослеживается всеми геофизическими материалами. Имеющиеся к этому периоду (к середине 80-х годов) фактические дан- 7

ные позволили В. Г. Оловянишникову считать доказанным, что рифейский комплекс Печорской плиты (включая Тиманскую гряду как юго-западное ограничение названной плиты) формировался в процессе деструкции дорифейской континентальной коры, существовавшей ранее на всей этой территории. «В результате деструкции отдельные слабо переработанные жесткие массивы (микроплиты) были разделены рифтовыми зонами, в которых, вероятно, формировались эвгеосинклинальные формации» [8, с. 18].

В разработанной В. Г. Оловянишниковым [8] схеме тектонического районирования верхнепротерозойского комплекса северо-востока Европейской платформы были выделены следующие надпорядковые структуры.

-

1. Северо-восточная часть Русской плиты с архейско-раннепротерозойским фундаментом и мощным платформенным чехлом верхнедокембрийских отложений.

-

2. Притиманский перикратон, охватывающий юговосточную окраину Русской плиты и юго-западную часть Среднего и Южного Тимана, в пределах которого выделены две структурно-формационные зоны — внешняя (Мезенско-Вычегодская) и внутренняя (Об-дырско-Четласская), разделенные Западно-Тиманским глубинным разломом и отличающиеся степенью дис-лоцированности и метаморфического изменения верхнедокембрийских отложений (глубинный катагенез во внешней зоне и повышенная дислоцированность и вторичные изменения во внутренней зоне).

-

3. Внешняя (миогеосинклинальная) область ри-фейской геосинклинали, включающая территорию между Центрально-Тиманским и Припечорским глубинными разломами и разделенная на три структурно-формационные зоны (с юго-запада на северо-восток): Цилемско-Ропчинскую, Кислоручейско-Вольскую и Канино-Печорскую. Цилемско-Ропчинская зона образована карбонатными и терригенно-карбонатны-ми формациями. Она прослеживается далее как в северо-западном (п-в Канин, о-в Кильдин), так и в юговосточном (Полюдов кряж) направлениях. Кислору-чейско-Вольская и Канино-Печорская зоны разделены Восточно-Тиманским глубинным разломом. Печоро-Канинская зона отличается повышенной степенью метаморфизма и дислоцированности пород, а также присутствием наиболее разнообразного в формационном отношении комплекса магматических образований.

-

4. Внутренняя зона тиманид, ограниченная с юго-запада Припечорским глубинным разломом, характеризуется широким распространением вулканических и вулканогенно-осадочных толщ. В пределах этой зоны В. Г. Оловянишников выделяет два жестких массива предположительно дорифейской консолидации: Колгуевский и Хорейверский.

Присутствие на северо-востоке Европейской платформы рифейской эвгеосинклинали, по мнению В. Г. Оловянишникова, нельзя было считать доказанным. В качестве обоснования этой точки зрения он приводил следующие факты: а) стабильность региона в палеозое, б) слабый метаморфизм верхнепротерозойских отложений, в) калиевая специализация позднепротерозойского магматизма, г) слабое развитие орогенного комплекса.

Разработанное в эти годы В. Г. Оловянишниковым тектоническое районирование верхнепротерозойского комплекса северо-востока Европейской платформы легло в основу его дальнейших исследований в области тектоники и геодинамики, хотя история развития земной коры этого региона стала рассматриваться по-новому — с позиций концепции плейт-тектоники. На корректировку тектонических воззрений В. Г. Оловя-нишникова оказали также влияние его новые идеи в области стратиграфии верхнего докембрия Канино-Тиманской гряды об отсутствии здесь нижнерифей-ских и, возможно, среднерифейских отложений. В своей монографии 1998 г. В. Г. Оловянишников отмечает проблематичность характеристики ранне- и средне-рифейских этапов развития территории, в силу того что на земной поверхности отсутствуют отложения соответствующего возраста. По аналогии с Южным Уралом и Кольским полуостровом В. Г. Оловянишников предположил возможность формирования континентальных и мелководных рифтогенных формаций вдоль северо-восточной окраины платформы в ранне- и сред-нерифейское время.

В соответствии с разработанной В. Г. Оловяниш-никовым на рубеже 90-х и нулевых годов модели развития земной коры северо-востока Европейской платформы [17—18, 21—23, 35] позднедокембрийский ка-нино-тиманский комплекс сформировался в компрессионной зоне тиманских разломов, в которой происходила разгрузка горизонтальных напряжений, возникших при коллизии микроконтинентов (террейнов) с погруженной окраиной платформы.

При этом в начале позднего рифея начинается погружение окраины Восточно-Европейской платформы в связи с общим процессом деструкции окраины платформы и появлением зон с океанической корой в окружающей метаплатформенной области. На границе Русской плиты и Ижемской микроплиты (ограниченной с северо-востока Припечорским глубинным разломом) формируется мощная (до 1200 м) карбостромовая формация, замещающаяся как в северо-восточном, так и в юго-западном направлениях карбонатно-терригенными и терригенными отложениями. В палеотектони-ческом отношении карбостромовая формация приурочена к зоне Центрально-Тиманского глубинного разлома и разделяет области с резко различающимися тектоническими режимами. В палеогеографическом отношении она, по-видимому, соответствует зоне раздела фаций шельфа и континентального склона. Карбостромовая формация перекрывается и частично замещается флишоидными формациями с признаками турбидитовой седиментации.

В конце позднего рифея, вероятно, в связи с разрушением крупного континентального массива и заложением океанических зон начинается движение раннедокембрийских блоков-микроконтинентов (террейнов): Хорейверского, Колгуевского, Ямало-Новоземель-ского и других, сближение которых с остовом материка сопровождается возникновением островных дуг и проявлением субдукции.

В конце венда — начале кембрия в процессе латеральной аккреции происходит окончательная консолидация фундамента.

Последние варианты палеотектонических схем северо-востока Европейской платформы (для позднего

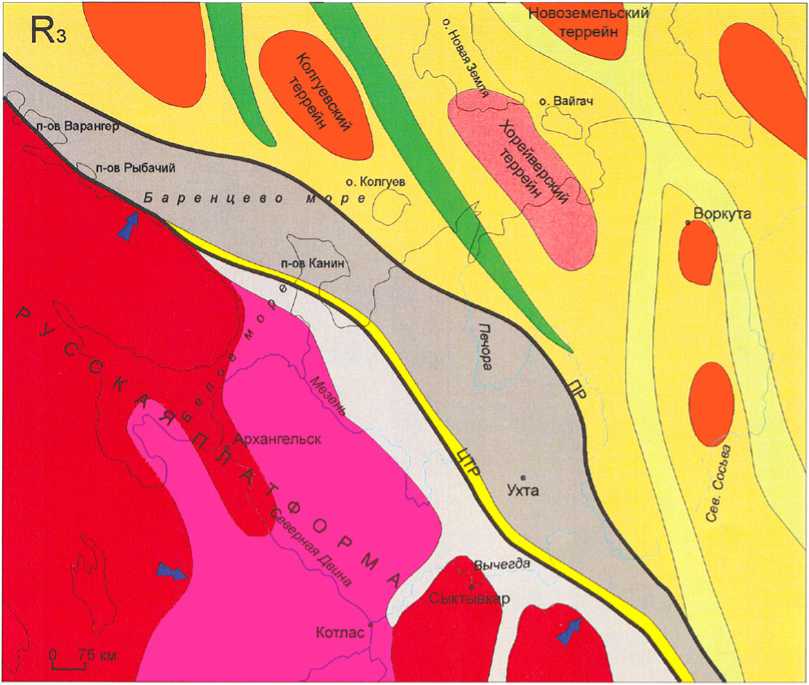

Рис. 2. Палеотектоническая схема Северо-Востока Европейской платформы для верхнего рифея [24]

1—6 — формации: 1 — карбостромовая, 2 — морские терригенные и карбонатно-терригенные, 3 — карбостромовые и вулканогенные островных дуг, 4 — вулкано-терригенные и карбонатно-терригенные открытого моря, 5 — мелководные карбонатнотерригенные на микроконтинентах (террейнах), 6 — мелководные карбонатно-терригенные и терригенно-карбонатные; 7 — направление движения массивов; 8 — раннедокембрийские образования; 9 — дорифейские массивы (террейны); 10 — континентальные и прибрежные отложения; 11 — зоны интенсивного подводного вулканизма; 12 — разломы: ЦТР — Центрально-Тиманский, ПР — Припечорский

Fig. 2. Paleotectonic scheme of the North-East of the European Platform in the Upper Riphean [24]

1—6 — formations: 1 — carbostromic, 2 — marine terrigenous and carbonate-terrigenous, 3 — carbostromic and volcanic island arcs, 4 — volcano-terrigenous and carbonate-terrigenous open seas, 5 — shallow-water carbonate-terrigenous on microcontinents (terranes) , 6 — shallow-water carbonate-terrigenous and terrigenous-carbonate; 7 — direction of movement of the massifs; 8 — Early Precambrian formations; 9 -Pre-Riphean massifs (terranes); 10 — continental and coastal sediments; 11 — zones of intense underwater volcanism; 12 — faults: ЦТР — Central Timan, ПР — Pripechorsky рифея и позднего венда), заимствованные из посмертной публикации «Атласа геологических и геодинами-ческих карт Канино-Тиманского кряжа и фундамента Печорской плиты» [24], приведены на рис. 2, 3.

В. Г. Оловянишников отмечал, что позднепротерозойские палеотектонические структуры на северо-востоке Европейской платформы имеют значительно большую ширину, чем в других районах поздне-рифейской складчатости, что может быть свидетельством относительно слабой степени деструкции дорифейской континентальной коры. Тиманиды в от- личие от тектонотипов проявления байкальской (Енисейский кряж) и кадомской (Западная Европа) складчатостей обладают также значительно более простым строением и историей геологического развития. Многие процессы — складчатость, метаморфизм, магматизм — проявились здесь менее интенсивно и в меньшем возрастном диапазоне. В результате тиманской складчатости не были созданы высокогорные сооружения. Об этом, в частности, свидетельствует слабое развитие орогенных формаций [23, 33, 34 и др.].

о-о Вай!

п-ов Рыбачий о-в Колгуев

- эв Кани,

Архангельск

Вычегда

Сыктывкар

Котлас •

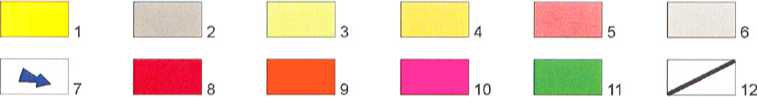

Рис. 3. Палеотектоническая схема Северо-Востока Европейской платформы для позднего венда

1 — осадочно-вулканогенные комплексы коллизионной зоны; 2 — пестроцветные, частично красноцветные лагунные и прибрежно-морские отложения; 3 — континентальные и прибрежно-морские отложения; 4 — терригенная моласса Притиманского краевого прогиба; 5 — вулканогенно-осадочные формации на доверхнерифейских массивах; 6 — вулканогенные и вулкано-терригенные формации локальных зон растяжения; 7 — поздневендские или раннекембрийские сдвиговые зоны на Приполярной Урале (I — Вангыро-Патокская, II — Кожимо-Хальмерьюская); 8 — морские терригенные и вулканогенно-осадочные отложения; 9 — участки размыва и сноса осадков; 10 — раннедокембрийские образования; 11 — гранитоиды; 12 — основные зоны сдвиговых деформаций и сопутствующего метасоматоза (Ц — Центрально-Тиманская, П — Припечорская, ЧК — Четласско-Кипиевская, КСТ — Канино-Северотиманская); 13 — направление сноса обломочного материала

-

Fig. 3. Paleotectonic map of Late Vendian North-East of the European platform

-

1 — volcanic sedimentary complexes of the collision zone; 2 — variegated, partially red-colored lagoon and coastal-marine deposits; 3 — continental and coastal-marine deposits; 4 — terrigenous molasse of the Pre-Timan foredeep; 5 — volcanogenic-sedimentary formations on the pre-Upper Riphean massifs; 6 — volcanic and volcano-terrigenous formations of local extension zones; 7 — Late Vendian or Early Cambrian strike-slip zones in the Subpolar Urals (I — Vangyro-Patokskaya, II — Kozhimo-Khalmeryuskaya); 8 — marine terrigenous and volcanogenic-sedimentary deposits; 9 — areas of erosion and sediment drift; 10 — Early Precambrian formations; 11 — granitoids; 12 — main zones of shear deformations and associated metasomatism (Ц — Central Timanskaya, П — Pripechorskaya, ЧК — Chetlasko-Kipievskaya, КСТ — Kanino-Severotimanskaya); 13 — direction of debris drift

Результаты исследованийв области метаморфизма

В области изучения метаморфизма пород северо-востока Европейской платформы В. Г. Оловянишников фактически был монополистом. До его прихода в регион вопросы метаморфизма рифейских отложений Тимана и п-ова Канин в литературе почти не были освещены. Лишь очень краткие сведения по этому вопросу можно было найти в работах В. И. Шмыгалева, 10

В. А. Калюжного, Д. П. Сердюченко, В. С. Семенова, Ю. П. Ивенсена, А. М. Плякина и др. Но и позднее на фоне глубоких разработок В. Г. Оловянишникова в этом направлении появлялись только отдельные исследования других авторов, в основном касающиеся метаморфических пород п-ова Канин [15, 19, 25, 26, 32]. Уже в самые первые годы самостоятельной работы в Канино-Тиманском регионе в одной из своих первых статей В. Г. Оловянишников обратился к вопросам метаморфизма пород и сделал попытку оценить влияние этого процесса на распределение малых элементов в осадочных породах Северного Тимана [3]. Позднее он активно использовал эти данные при корреляции разрозненных верхнедокембрийских толщ, а также при металлогенических построениях. В статье, опубликованной в 1971 г. в трудах Института геологии Коми ФАН СССР [5], а затем в монографии «Строение фундамента Северного Тимана и полуострова Канин» [6] В. Г. Оловянишников подвел первые итоги изучения метаморфизма верхнепротерозойских отложений почти на всей обнаженной части Канино-Тиманской гряды — от хребта Пае на северо-западе до возвышенности Очпарма на юго-востоке. На составленной карте метаморфических фаций [6, рис. 8] показаны выделенные им зоны глубинного эпигенеза, метагенеза, мусковит-хлоритовой и био-тит-хлоритовой субфаций фации зеленых сланцев, эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций. Широкий взгляд почти на всю Канино-Тиманскую гряду позволил В. Г. Оловянишникову выделить два района с различным характером метаморфических процессов: с одной стороны, Северный Тиман и Канин с зональным метаморфизмом пород, связанным, как он считал, с тепловым воздействием глубинных магматических очагов, и с другой стороны, Средний и Южный Тиман со слабым метаморфизмом пород под воздействием статической нагрузки в условиях нормального геотермического градиента. Слабый метаморфизм рифейских отложений Среднего и Южного Тимана В. Г. Оловянишников связывал с их залеганием на слабо переработанном дорифейском гранитогнейсовом основании, а также с более молодым возрастом этих пород в сравнении с осадочно-метаморфическими образованиями Северного Тимана и особенно п-ова Канин. В. Г. Оловянишников обратил внимание на то, что K–Ar-возраст метаморфизма пород снижается от 810—640 млн лет в южных районах Тимана до 755—485 млн лет на п-ове Канин и объяснил это более полным и длительным развитием байкальского магмато-метаморфического цикла в северо-западной части гряды. Результаты этих исследований были использованы при составлении «Карты метаморфических поясов СССР масштаба 1:500000», соавтором которой стал В. Г. Оловянишников [11].

Дальнейшее целенаправленное изучение метаморфизма пород с вовлечением обширной территории, включающей наряду с Канино-Тиманским регионом районы Притиманья, Печорской впадины и Полюдовского поднятия, позволило В. Г. Оловяниш-никову составить «Карту метаморфизма верхнедокембрийских отложений северо-востока Европейской платформы» и наметить последовательность проявления метаморфических событий. Новые геохронологические данные наряду с полученными ранее К–Ar-датировками пород дали основание для возрастной привязки отдельных этапов метаморфизма. Результаты этой работы, в которой также приняли участие коллеги В. Г. Оловянишникова, были опубликованы в Докладах АН СССР [7] и в серии препринтов Коми ФАН СССР «Научные доклады» [2].

В соответствии с тектоническим районированием рассматриваемой территории была определена ее принадлежность двум структурам: области Прити-манского перикратонного опускания и рифейской миогеосинклинали, граница между которыми проходила по зоне Центрально-Тиманского глубинного разлома.

Результаты изучения метаморфизма пород этой территории показали, что в области перикратонного опускания вторичные изменения соответствовали условиям глубинного катагенеза. Как уже отмечалось выше, В. Г. Оловянишников считал, что они обусловлены статической нагрузкой залегавших выше отложений при нормальном геотермическом градиенте. К–Ar-возраст катагенических изменений (970 ± 20) млн лет.

В области рифейской миогеосинклинали проявлен дифференцированный в пространстве региональный термодинамометаморфизм. В основном он не превышает фации зеленых сланцев, но на общем фоне слабометаморфизованных пород (ранний однородный метаморфизм, по В. А. Глебовицкому, [10]) выделяются участки с развитием зонального метаморфизма и метаморфизма зон смятия. Зональный метаморфизм проявлен на п-ове Канин, Северном Тимане и на отдельных участках фундамента Ижма-Печорской впадины. Наиболее полно он проявлен на п-ве Канин, где уровень метаморфизма пород достигал амфиболитовой фации, а изограды по индекс-минералам несогласны стратиграфическим границам. К–A r - возр аст зонального метаморфизма (680 ± 20) млн лет.

Метаморфизм зон смятия, который связывается с термическими аномалиями под зонами глубинных разломов [10], на Тимане приурочен к зоне Центрально-Тиманского разлома и пространственно совпадает с полосой распространения карбонатных отложений бы-стринской серии.

Кроме региональных метаморфических преобразований верхнепротерозойские породы испытали неоднократные и разнотипные изменения локального характера. В юго-восточной части Четласского поднятия отложения четласской серии фенитизированы в связи с формированием четласского щелочно-ультраба-зитового комплекса. K–Ar-возраст процесса (600 ± ± 15) млн лет.

На рубеже (455 ± 10) млн лет на Северном Тимане и п-ове Канин в зонах крупных разломов получил развитие дислокационный метаморфизм, по-видимому, связанный с формированием скандинавских каледо-нид.

Таким образом, результаты исследований в области метаморфизма, полученные к середине 80-х годов, позволили сделать вывод о проявлении двух основных этапов вторичного преобразования верхнепротерозойских пород Европейского Северо-Востока. На первом этапе они испытали метаморфизм погружения, на втором — региональный динамометаморфизм. В последующем вторичные преобразования пород носили локальный характер и проявились в зонах разломов и экзоконтактах интрузивных тел.

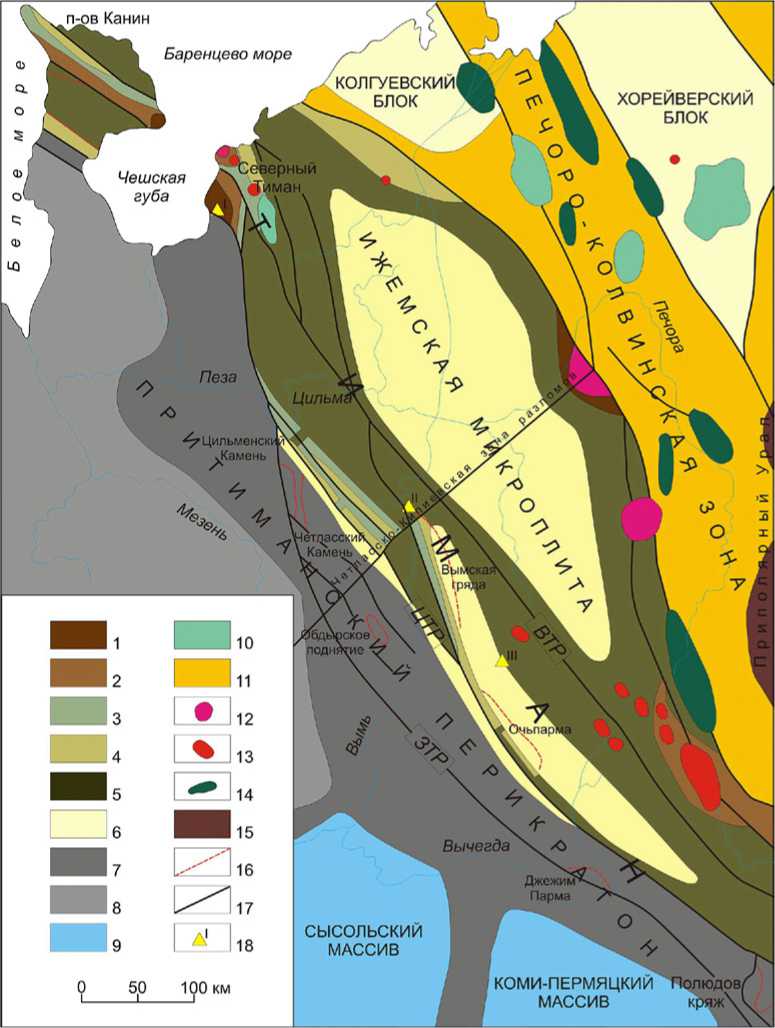

Позднее со сменой тектонической парадигмы и последовавшим пересмотром тектонических и геоди-намических построений и разработкой новых палео-тектонических моделей В. Г. Оловянишников внес уточнения в разработанную ранее карту метаморфизма (рис. 4). На карте видно, что наиболее слабометамор-физованые верхнепротерозойские породы приурочены к Притиманскому перекратону и платформенному чехлу Русской плиты (условия глубинного катагенеза 11

Рис. 4. Карта метаморфизма верхнедокембрийских отложений Северо-Востока Европейской платформы [24]

1 — амфиболитовая фация умеренных давлений (серия В); 2 — эпидот-амфиболитовая фация; 3 — биотит-мусковитовая субфация зеленых сланцев; 4 — мусковит-хлоритовая субфация фации зеленых сланцев; 5 — нерасчлененная фация зеленых сланцев; 6 — субфация начального метагенеза; 7 — субфация глубинного катагенеза; 8 — цеолитовая (пумпеллиит-пренитовая) фация или субфация начального катагенеза; 9 — полиметаморфические комплексы раннедокембрийских массивов; 10 — вулканогенно-осадочный орогенный комплекс байкалид, метаморфизованный в стадии начального метагенеза; 11 — слабоизученные полиметаморфические вулканогенно-осадочные комплексы Печоро-Колвинской зоны; 12 — гранитоиды, выделенные по геофизическим данным; 13 — гранитоиды, выделенные по геологическим данным; 14 — интрузии основного состава; 15 — рифейские полиметаморфические комплексы Приполярного Урала; 16 — границы выходов на поверхность верхнедокембрийских образований; 17 — разломы: ЗТР — Западно-Тиманский, ЦТР — Центрально-Тиманский, ВТР — Восточно-Тиманский; 18 — россыпи титансодержащих минералов: I — Волонгское, II — Пижемское, III — Ярегское

-

Fig. 4. Map of metamorphism of the Upper Precambrian deposits of the North-East of the European Platform [24]

1 — moderate pressure amphibolite facies (series B); 2 — epidote-amphibolite facies; 3 — biotite-muscovite subfacies of green shales; 4 — muscovite-chlorite subfacies of the green shale facies; 5 — undifferentiated greenschist facies; 6 — subfacies of initial metagenesis; 7 — subfacies of deep catagenesis; 8 — zeolite (pumpellyite-prenite) facies or subfacies of initial catagenesis; 9 — polymetamorphic complexes of the Early Precambrian massifs; 10 — volcanogenic-sedimentary orogenic complex Baikalides, metamorphosed at the stage of initial metagenesis; 11 — poorly studied polymetamorphic volcanogenic-sedimentary complexes of the Pechora-Kolvinskaya zone; 12 — granitoids identified according to geophysical data; 13 — granitoids identified according to geological data; 14 — intrusions of the basic composition; 15 — Riphean polymetamorphic complexes of the Subpolar Urals; 16 — boundaries of outcrops to the surface of the Upper Precambrian formations; 17 — faults: ЗТР — West Timan, ЦТР — Central Timan, ВТР — East Timan; 18 — placers of titanium-contain-ing minerals: I — Volongskoe, II — Pizhemskoe, III — Yaregskoe и пумпеллиит-пренитовой фации). В пределах жестких континентальных блоков-террейнов (Хорейверского и Колгуевского) и Ижемской микроплиты уровень вторичных изменений пород несколько выше, но не превышает стадии начального метагенеза. В пределах остальной части внешней зоны тиманид породы метаморфизованы преимущественно в условиях фации зеленых сланцев. При этом в юго-западной части зоны в пределах Канино-Тиманского кряжа выделяются области с аномальными Р–Т-условиями метаморфизма. В юго-восточной половине кряжа (восточная часть Четласского поднятия, Вымская гряда, Очпарминское поднятие) породы изменены в условиях субфации начального метагенеза. В северной части кряжа (Северный Тиман и п-ов Канин) уровень метаморфизма пород достигал условий эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций.

Заключение

Из приведенных выше данных отчетливо прослеживается комплексный подход В. Г. Оловянишникова к исследованию геологического строения и истории геологического развития выбранного им уже в первые годы своей профессиональной работы интереснейшего геологического объекта — тиманид. Полученные как на ранних, так и поздних этапах работы геологические результаты логически взаимосвязаны и непротиворечивы. Результаты изучения метаморфизма пород в полной мере использованы для целей стратиграфического расчленения верхнедокембрийского разреза и корреляции разрозненных в пространстве разрезов. Тектонические и геодинамиче-ские построения логически увязаны с данными по стратиграфии докембрия рассматриваемого региона, а также с данными по метаморфизму. Нужно также отметить, что на всех этапах работ В. Г. Оловянишников активно использовал результаты геофизических исследований, большое внимание уделял анализу геохимических, минералогических и палеонтологических данных.

Достигнутые результаты в каждом из трех рассмотренных выше направлений исследований В. Г. Оловя-нишникова могли бы составить честь любому геологу. А ведь у него есть весьма значимые работы, посвященные вопросам нефтегазоносности верхнедокембрийского комплекса Тимано-Печорской провинции, проблеме первоисточников россыпей алмазов Тимана и разработке тектонических критериев поисков их коренных источников, сравнительному анализу золотоносности Тимана и Енисейского кряжа и многие другие. Каждая из его монографий, особенно «Тектоника Тимана» (1987 г.) и «Верхний докембрий Тимана и полуострова Канин» (1998 г.), без сомнения, могла быть представлена в качестве добротной докторской диссертации. Действительно, в геологии докембрия северо-востока Печорской плиты, и особенно ее юго-западного Канино-Тиманского обрамления, В. Г. Оловя-нишников успел сделать так много, что трудно представить, как это было по силам одному человеку, но еще очень много задумок планировал осуществить в будущем. К сожалению, далеко не все намеченное он успел сделать, но тем не менее оставил огромное геологическое наследие, которым следует разумно рас- порядится новому поколению геологов — исследователей Тимана.

Всемирно известный ученый-геолог из университета г. Упсала (Швеция) профессор Дэвид Джи в письме академику Н. П. Юшкину в связи с известием о кончине В. Г. Оловянишникова написал следующее: «…много лет спустя все, кто его знал, уйдут в мир иной, а память о нем будет жить вечно. Изменятся представления, но основа, которую он заложил, всегда будет путеводной звездой для будущих геологов. Нам в Скандинавии были очень полезны его научный опыт и житейская мудрость…».

Список литературы Геологическое наследие В. Г. Оловянишникова

- Верхний докембрий Европейского Севера СССР: Объяснительная записка к схеме стратиграфии. Сыктывкар: Коми ФАН СССР, 1986. 40 с.

- Геологическая эволюция и минерагения Тимана / В. Г. Гецен, В. Л. Андреичев, В. В. Беляев и др. Сыктывкар: Коми ФАН СССР, 1985. 24 с. (Серия препринтов «Научные доклады». Вып. 137)

- Гецен В. Г., Иванова Т. И. О влиянии метаморфизма на распределение малых элементов в осадочно-метаморфических породах Северного Тимана // Тр. Ин-та геологии Коми ФАН СССР. Вып. 8. Сыктывкар, 1968. С. 55—66.

- Гецен В. Г. Стратиграфия и структура рифейских отложений п-ва Канин // Докл. АН СССР. Т. 196. Вып. 4, 1971.

- Гецен В. Г. Некоторые особенности регионального метаморфизма рифейских отложений Тимана и полуострова Канин // Геология северо-востока европейской части СССР и севера Урала. Сыктывкар: Коми ФАН СССР, 1971. С. 116—126.

- Гецен В. Г. Строение фундамента Северного Тимана и полуострова Канин. Л.: Наука, 1975. 144 с.

- Гецен В. Г., Андреичев В. Л., Степаненко В. И. Эволюция метаморфизма верхнепротерозойского комплекса Тимана по геолого-геохронологическим данным // ДАН СССР. Т. 285. № 6. 1985. С. 1424—1428.

- Гецен В. Г. Тектоника Тимана. Л.: Наука, 1987. 172 с. 9. Гецен М. В. Всеволод Георгиевич Оловянишников. К 80-летию со дня рождения // Cыктывкар, 2016. 72 с.

- Глебовицкий В. А. Проблемы эволюции метаморфических процессов в подвижных областях. Л.: Наука, 1973. 128 с.

- Карта метаморфических поясов СССР. Масштаб 1:500000 / Отв. редактор В. А. Глебовицкий. М., 1974.

- Карта докембрийских формаций Русской платформы и ее складчатого обрамления. Масштаб 1:2 500 000 / Отв. редактор Ю. Р. Беккер. М., 1975.

- Мальков Б. А., Пучков В. Н. Стратиграфия и структура метаморфических толщ Северного Тимана и п-ва Канин // Тр. ИГ Коми ФАН АН СССР. Вып. 4. Сыктывкар, 1963, С. 46—56.

- Маслов А. В., Оловянишников В. Г., Ишерская М. В. Рифей восточной, северо-восточной и северной периферии Русской платформы и западной мегазоны Урала: литостратиграфия, условия формирования и типы осадочных последовательностей // Литосфера, 2002. № 2. С. 54— 95.

- Метаморфическая зональность рифейских образований Тимано-Канинского региона / А. П. Казак, Н. Г. Дымникова, Б. А. Горностай, К. Э. Якобсон // Советская геология. № 7. 1989. С. 65—74.

- Микрофоссилии рифея севера Восточно-Европейской платформы / А. Ф. Вейс, Д. Л. Федоров, Ю. Т. Кузьменко, Н. Г. Воробьева // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2003. Т. 11. № 6. С. 20—45.

- Нечеухин В. М., Душин В. А., Оловянишников В. Г. Геодинамика и тектоника Урало-Тимано-Палеоазиатского сегмента Евразии // Строение, геодинамика и минерагенические процессы в литосфере. Материалы Международ. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2005. С. 247—249.

- Нечеухин В. М., Душин В. А., Оловянишников В. Г. Палеогеодинамические асоциации и тектоно-геодинамические элементы Урало-Тимано-Палеоазиатского сегмента Евразии: объяснительная записка к Геодинамической карте Урало-Тимано-Палеоазиатского сегмента Евразии масштаба 1:2500000. Екатеринбург: УрО РАН, УГГУ, 2009. 158 с.

- Новицкий И. П. Петрология метаморфических комплексов полуострова Канин и Северного Тимана // Вестник МГУ. Геология. № 5. 1975. С. 35—41.

- Оловянишников В. Г. Караван оленьих упряжек тянулся к Шойне: (Из истории начала работ на полуострове Канин) // Вестник Института геологии. 1997. № 11. С. 13—14.

- Оловянишников В. Г. Верхний докембрий Тимана и полуострова Канин. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 164 с.

- Оловянишников В. Г. Геологическое развитие полуострова Канин и Северного Тимана. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 80 с.

- Оловянишников В. Г. Тиманиды // Строение, геодинамика и минерагенические процессы в литосфере: Материалы Международ. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2005. С. 263—264.

- Оловянишников В. Г. Атлас геологических и геодинамических карт Канино-Тиманского кряжа и фундамента Печорской плиты. Сыктывкар: Геопринт, 2007.

- Пыстин А. М. Структурно-метаморфическая эволюция докембрийских образований Канино-Тиманского региона // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. № 9. Сыктывкар, 2001. С. 6—9.

- Пыстин А. М., Пыстина Ю. И. Структура, метаморфизм и возраст докембрийских образований полуострова Канин и Северного Тимана // Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 176—195.

- Рифей и венд Европейского Севера СССР / Гецен В. Г., Дедеев В. А., Акимова Г. Н. и др. Сыктывкар: Коми ФАН СССР, 1987. 124 с.

- Семихатов М. А. Поздний докембрий. Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Вып. 38. СПб.: ВСЕГЕИ, 2008. 131 с.

- Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология. М.: Наука, 1983. 183 с.

- Тектоника севера Русской плиты / Под ред. В. А. Дедеева, С. М. Домрачева // Тр. ВНИГРИ. Вып. 275. Л., 1969. 155 с.

- Шатский Н. С. О прогибах донецкого типа // Избранные труды. Т. II. М., 1964. С. 544—553.

- Lozenz H., Pystin A. M., Olovyanishnikov V. S., Gee D. G. Neoproterozoic high grade metamorphism of the Kanin Peninsula, Timanide Orogen, northern Russia // The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica. Published by the Geological Society. London: Memoir, 2004. P. 59—68.

- Olovyanishnikov V. G., Roberts D., Siedlecka A. Tectonics and sedimentation of the Meso- to Neoproterozoic Niman-Varanger Delt along the northeastern margin of Baltica. Polarorschung, 68. 2000. P. 267—274.

- Roberts D., Olovyanishnikov V. G. Structural and tectonic development of the Timanide orogen // The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica. Published by the Geological Society. London: Memoir, 2004. P. 47—58.

- The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica / Edited by D. G. Gee and V. Pease. Published by the Geological Society. London: Memoir, 2004. 255 p.