Геологическое строение и гидрогеологические условия территории района Тобольск-Демьянское (сводный геолого-гидрогеологический разрез)

Автор: Кугач Е.В., Власова Т.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 3 (64) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219973

IDR: 140219973

Текст статьи Геологическое строение и гидрогеологические условия территории района Тобольск-Демьянское (сводный геолого-гидрогеологический разрез)

Район исследования находится в центральной части Западно-Сибирской равнины, охватывает участок вдоль русла р. Иртыш от г. Тобольска до низовий пра- вого притока Иртыша – р. Демьянки, а также краевую западную часть приподнятой равнины правобережья р. Иртыш – Тобольский «материк». Абсолютные отметки рельефа в долинах рек составляют +40 - +50 м, на водоразделах +85 - +105 м. Район работ расположен в рамках номенклатурного листа О-42-Б и, частично, листа 42-А.

Объектом исследования является геологическое строение верхней части толщи эоцен-четвертичного возраста. В работе использованы фондовые материалы 1975 г. [2] и 2008-2012 гг. [8-14] о результатах поисково-разведочных работ с подсчетом запасов пресных подземных вод (ППВ) для водоснабжения населенных пунктов и специализированных учреждений.

Цель работы: систематизировать, обобщить и увязать между собой картографический материал (разрезы) прошлых лет (часто разрозненные) с результатами геолого-съемочных и региональных работ в соответствии с современной стратификацией геологостратиграфического разреза. Для обеспечения достаточной детальности изученности разреза, которая всегда стоит перед исполнителями, были привлечены дополнительные сведения – учетные карточки водозаборных скважин [7].

Работа имеет прикладное значение и может быть использована при оценочных работах на пресные подземные воды в пределах рассмотренной территории.

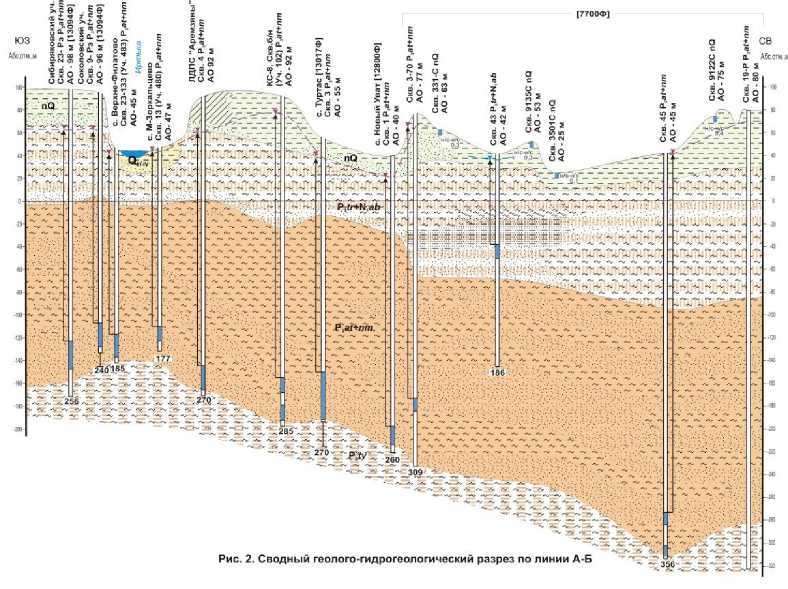

Итоговым является сводный гидрогеологический разрез. Создана рабочая пространственная БД, в которой формализованы сведения по месторождениям пресных подземных вод (МППВ) и автономным водозаборам (ВЗ) с визуализацией средствами ArcGIS (данный аспект не отражен на карте ввиду использования сведений служебного пользования).

В рамках статьи кратко (в форме тезисов) освещены основные особенности геологического строения, гидрогеологичекие и геокриологические условия района.

Геологическое строение. В пределах изученной территории наблюдается значительное погружение кровли тавдинской свиты ( Р 2 tv ) в северном направлении (с абсолютных отметок минус 140-160 м на юге до минус 300 м на севере). Глубина залегания изменяется от 180 м до 320-340 м в том же направлении. Мощность свиты по результатам региональных работ составляет 125-220 м [3, 872Ф].

Условия залегания атлымской и новомихайловской свит объдиненных ( Р 3 at+nm ) обусловлены положением кровли подстилающей тавдинской свиты, абсолютные отметки кровли изменяются от плюс 5 м на юге до минус 90 м на севере. Глубина залегания колеблется от 40-50 м до 170 м, мощность изменяется от 135 до 220 м в том же направлении.

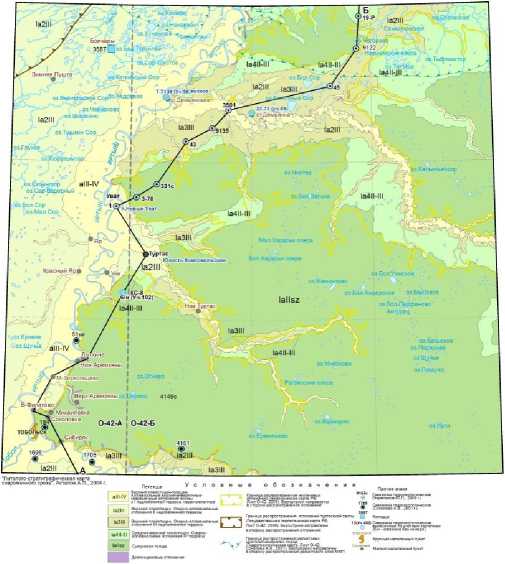

Туртасская свита (Р3tr) развита повсеместно, за исключением участка на северо-западе района, где полностью размыта (контур распространения свиты вынесен на рис. 1.). Согласно залегает на атлым-новомихайловской свите и с размывом перекрывается на водораздельной равнине осадками абросимовской свиты нижнего неогена, в поймах рек - четвертичными. В глубоких врезах крупных рек Иртыш и Демьянка отмечаются маломощные выходы туртасской свиты на поверхность. Абсолютные отметки кровли туртасской свиты составляют -10 - 30 м, глубина залегания колеблется от 20 до 50 м, мощность свиты 30-80 м.

Абросимовская свита миоцена (N 1 ab ) в левобережной части р. Иртыш полностью отсутствует. Широко развита в правобережной части, при этом на участках речных долин правых притоков р. Иртыш отсутствует или встречается в виде сохранившихся от размыва небольших фрагментов в цоколе террас (см. контур распространения отложений неогена на Рис. 1.). В глубоких врезах рек отмечаются маломощные выходы абросимовской свиты на поверхность. Считается, что толща формировалась в обстановке озерно-аллювиального бассейна при относительно стабильном режиме. Мощность 15-30 м.

Стратификация и картография четвертичных отложений приводятся по оцифрованной «Геологолитологической карте современного среза…», Астапов А.П. 2004 г. [1] (рис. 1). Описание стратиграфических подразделений приводится комплексно по объсни-тельным запискам к картам м-ба 1:1 000 000 и 1:200 000 района [3-6, 14]. Ниже, также в форме тезисов, освещены основные особенности фациальных разностей.

Нижний плейстоцен. Аллювиальные отложения палеодолин. Талагайкинская свита (aItl) имеет весьма широкое распространение вдоль современных долин Иртыша, Конды и Демьянки, где подстилает аллювий средне- верхнечетвертичных террас и поймы. Свита выполняет эрозионные врезы, занимая при этом в плане узкие, прерывистые линейные зоны. Древний аллювий залегает на сильно размытой кровле туртас-ской свиты и стратиграфически последовательно перекрывается более поздними четвертичными осадками. В строении свиты принимают участие все разновидности фаций: русловая, пойменная и старичная.

Рис.1. Геологическая карта района

Нижняя часть аллювия сложена русловыми накоплениями, верхняя – старичными и половодными. Русловые накопления представлены преимущественно мелкозернистыми светло-серыми, при высыхании почти белыми, песками мощностью до 7-10 м, в базальном слое мощностью от 0,15 до 2-3 м примесь (до 25-30 %) крупнозернистого песка, глинистых окатышей, гравия, гальки, иногда обломков древесины. Старичные и половодные накопления представлены суглинками (глинистыми алевритами) и супесями. Цвет пород серый, темно-серый, светло-серый. В разрезах Тобольского «материка» преобладают русловые накопления [3]. Глубина залегания свиты 10-20 м, мощность изменяется от 2 до 18-22 м [3].

Средний плейстоцен. Тобольская свита (aII tb ) широко известна под названием «диагональные пески» или «свита диагональных песков». С эрозионным размывом залегает на отложениях туртасской или абро-симовской свит и согласно перекрывается породами сузгунской. Свита обнажается в береговых обрывах Иртыша, Демьянки, Туртаса. Повсеместно представлена речными осадками и залегает в основании рельефообразующей толщи озерно-аллювиальной равнины. В строении свиты принимают участие все разновидности фаций: русловая, пойменная и старичная, по р. Демьянке русловые накопления почти нацело замещаются старичными осадками. Старичные отложения содержат прослои и линзы торфа, обломки, ветки, иногда стволы древесины. В подошве отмечается базальный слой разнозернистого песка с включениями гальки, гравия, глинистых окатышей и обломков древесины. Гипсометрическое положение подошвы отложений испытывает колебания в диапазоне абсолютных отметок +45 ÷ +65 м. Мощность накоплений до 15 м.

Сузгунская толща (laII sz ) относится к так называемому «покровному комплексу», в пределах Тобольского «материка» пользуется сплошным площадным распространением (рис. 1). Ее формирование связывается с процессами аккумуляции в условиях обширного озерного водоема при достаточно суровой климатической обстановке среднеплейстоценовой эпохи. Литологически состав отложений представлен алевритами, супесями, алевросупесями. В разрезе довольно отчетливо выделяются четыре ритмопачки, начинающиеся, как правило, с песчаных горизонтов базального типа и завершающиеся горизонтами гумусированной породы. Мощность свиты 18-26 м.

Средний-верхний плейстоцен. Озерно - аллювиальные отложения IV террасы (la4II-III) слагают верхнюю ступень террасового комплекса р. Иртыш и его крупных притоков рр. Демьянка, Туртасс, Лев, Самсо-новская (абсолютные отметки поверхности террасы составляют +65- +82 м), ложбин стока («мертвых долин»), а также днища корытообразных долин малых рек, расчленяющих междуречную («сузгунскую») долину. В наиболее полных разрезах четвертой террасы четко выделяются две пачки – нижняя песчаная (аллювий) и верхняя глинистая, редко песчаная (озерные и аллювиально-озерные накопления). В основании повсеместно отмечается базальный слой. Мощность осадков составляет 9-22 м.

Верхний плейстоцен. Озерно-аллювиальные отложения III надпойменной террасы (la3III) пользуются широким распространением в долине р. Иртыш и его крупных притоков (рис. 1), где представлены разрозненными фрагментами, уцелевшими от последующих размывов. В виде сплошных полос значительной протяженности и ширины (до 25 км) она наблюдается в долине р. Демьянки (рис. 1). По отношению к ритмо- свите более высокого циклового яруса имеет присло-нено-вложенное положение.

В строении террасы принимают участие две пачки: нижняя (речные накопления) и верхняя (озерноаллювиальные отложения). Литологически терраса представлена песками мелкозернистыми серого и светло-серого цвета, желтыми и бурыми за счет ожелезне-ния. Среди песков присутствуют пылеватые и глинистые разности, прослои и линзы суглинков и супесей. Мощность террасы в целом не превышает 20-24 м.

Верхний плейстоцен. Озерно-аллювиальные отложения II надпойменной террасы (la2III) занимают обширный участок долины р. Иртыш по левому его борту. Развита в долинах его крупных притоков и некоторых мелких рек в виде отдельных разрозненных фрагментов (рис. 1). В составе террасы выделяются русловая и половодная пачки. Осадки представлены песками с прослоями супесей и суглинков, в подошве с примесью гравия и гальки. Поверхность осадков контролируется абсолютными отметками современного рельефа +63 ÷ +88 м. Мощность отложений не превышает 15 м.

Верхний плейстоцен. Покровный комплекс. Элювиально-делювиальные отложения (ed III) залегают непосредственно под почвой, выполняют неровности погребенной кровли рельефообразующих свит (толщ), оставленные в завершающие регрессивные фазы циклов седиментации. В составе покровного чехла присутствуют образования субаэральной группы: элювиальные, делювиальные, солифлюкционные, эоловые, пролювиальные и др. Литологически представлены лессовидными пылеватыми буровато-серыми, серовато-желтыми карбонатными суглинками и супесями с подчиненными прослоями и линзами пылеватых песков. Верхняя часть покрова повсеместно содержит следы корней растений, ходы червей, растительные остатки, конкреционные новообразования гидроокислов железа и карбоната кальция. В сухом состоянии (в обрывах) толща слабосцементирована, разбита системой субвертикальных трещин на столбчатые отдельности.

Верхний плейстоцен–голоцен. Аллювиальные верхнечетвертичные-современные отложения поймы и I надпойменной террасы нерасчлененные (а III-IV) хорошо изучены в многочисленных береговых обнажениях и картировочных скважинах. В массе они сложены песками преимущественно мелко- среднезернистыми светло-серого, серого и желтовато-серого цвета, с хорошей сортировкой материала. Огрубление осадка происходит сверху вниз, вплоть до преобладания крупных фракций и грубообломочного материала в базальном слое, где очень часто отмечаются скопления (до 0,3 м) гравия, гальки, глинистых окатышей, обломков древесины. В кровельной части отмечаются линзы и прослои суглинков и супесей. Мощность осадков от 8 до 20 м.

Голоцен. Болотные (биогенные) современные отложения (b IV). Поверхностные торфяники пользуются широким распространением, залегая как на междуречьях, так и в долинах, включая современную пойму, отражая конечную стадию в развитии застойных водоемов – озер, разливов, стариц. Мощность торфа 33,5 м, до 6-8 м. На геологической карте в виду повсе- местного распространения и малой мощности, не показываются.

Гидрогеологические условия.

Водоносный верхнечетвертичный-современный аллювиальный горизонт (QIII-IV) приурочен к отложениям пойм и I надпойменных террас рек. Залегает первым от поверхности, находится в верхней части зоны свободного водообмена. Водовмещающие отложения представлены преимущественно песками мелкозернистыми реже – среднезернистыми, в кровле которых часто залегают супеси, суглинки, реже глины. Отложения характеризуются рыхлым сложением, высокой пористостью и сравнительно высокой водопроводимостью.

Водоносный четвертичный полигенетический комплекс (nQ) приурочен к различным по генезису отложениям четвертичного возраста, за исключением пойм и первых надпойменных террас рек. Подземная вода, заключенная в разновозрастных четвертичных осадках, характеризуется близостью условий залегания, транзита и разгрузки, также доступностью атмосферного влияния, поэтому его можно рассматривать как единый водоносный комплекс. Мощность комплекса изменяется от 10 до 55 м.

Водоупорный локально-водоносный верхнеолиго-ценовый-нижнемиоценовый комплекс ( P 3 tr +N 1 ab ) широко развит на всей территории района, за исключением участка на северо-западе района, где полностью размыт (контур распространения отложений туртас-ской свиты вынесен на рис. 1.). В глубоких врезах крупных рек имеет гидравлическую связь с поверхностными водами. Мощность комплекса изменяется от 25 до 60-110 м (рис. 2). Роль относительного водоупора выполняют существенно глинистые разности свиты. Однако мощность водоупорных покрышек в плане и разрезе непостоянна. На отдельных участках они литологически замещаются песчаными разностями, вследствие чего создаются условия, способствующие гидравлической связи комплекса, как с нижележащими подземными, так и с грунтовыми и поверхностными водами. Водовмещающие породы представлены мелко- и среднезернистыми глинистыми песками, в основании почти повсеместно отмечается песчаный пласт мощностью до 25 м. Преимущественно мелкозернистый состав пород обусловливает незначительную обводненность комплекса.

Водоносный атлым-новомихайловский комплекс ( P 3 at+nm ) развит повсеместно, приурочен к сложно построенной толщи пестрого литолого-фациального состава. Абсолютные отметки кровли комплекса изменяются от плюс 5 м на юго-западе до минус 90 м на северо-востоке. Глубина залегания кровли комплекса колеблется от 50-100 м до 140 м, мощность изменяется от 135 до 220 м в том же направлении (рис. 2).

Песчаный материал распределен неравномерно -прослои песков различной мощности (от 1-10 до 3040 м) отмечаются по всему разрезу, наибольший интерес представляет песчаный пласт в подошве свиты, мощность его колеблется от 20 до 60 м. Мощность алеврито-глинистых толщ, разделяющих песчаные пласты, варьирует от 10 м до 80 м. Водовмещающими являются кварц-полевошпатовые и кварцевые пески, нередко слюдистые, светло-серые, серые и коричневато-серые тонко- мелкозернистые.

13. Черепанов Ю.П. и др. «Геологическое строение Нижнего Прииртышья». Групповая геологическая съемка м-ба 1:200 000. – Тюмень, ТКГРЭ, 1983. ТФ ФБУ № 7700Ф

Воды комплекса напорные, величина напора над кровлей изменяется от 45 м на юге до 140 м на севере. Водообильность высокая. Дебиты скважин изменяются от 1 до 15 л/с при понижениях от 0,7 до 60 м. Глубина залегания пьезометрического уровня от 1,5 до 35 м. Коэффициент водопроводимости (km) варьирует от 92 до 370 м2/сут.

Водоупорный тавдинский горизонт ( Р 2 tv ) приурочен к морским глинам тавдинской свиты, имеет повсеместное распространение, являясь региональным водоупором. Водоупорные отложения представлены алевритистыми или слабоалевритистыми глинами.

Геокриологические условия. Согласно схемы общего геокриологического районирования [6] район относится к Южной зоне, Урай-Новосибирской подзоне, характерной особенностью которой является наличие сезонно-мерзлых пород (СМП), отсутствие многолетнемерзлых пород (ММП), или потенциальной их возможности образования при антропогенном воздействии на среду.

Распространение современных криогенных процессов – пучение и морозобойное растрескивание пород обусловлено различными типами сезонного промерзания пород. Мощность СМП изменяется от 0,6 м на обводненных торфяных массивах до 3 м на аллювиальных террасах. Процессы пучения связаны с широким развитием глинистых отложений в верхней части разреза и значительным их увлажнением.

Список литературы Геологическое строение и гидрогеологические условия территории района Тобольск-Демьянское (сводный геолого-гидрогеологический разрез)

- Астапов А.П. «Геолого-литологическая карта современного среза по югу Тюменской области», м-б 1 500 000. -Тюмень, ЗапСибГеоНАЦ, 2004. ТФ ФБУ № 12405Ф.

- Балабанов А.П., Пилипчий Н.С. Отчет о результатах детальной разведки подземных вод для водоснабжения г. Тобольска с подсчетом эксплуатационных запасов по состоянию изученности на 01.01.1975 г. -Тюмень, ТКГРЭ, 1975.

- Государственная геологическая карта РФ. Лист О-42, м-б 1:1 000 000. (Третье поколение)/Ред. Черепанов Ю.П., 2009. ТФ ФБУ № 872Ф.

- Государственная геологическая карта СССР. Лист О-42-XV, м-б 1:200 000. Астапов А.П., Власов А.И. Черепанов Ю.П. -М, Мин. ПР, 1976. ТФ ФБУ № 403кФ.

- Государственная геологическая карта СССР. Листы О-42-V, VI, XI, XII, м-б 1: 200 000/Ред. Шацкий С.Б. -М.: Недра, 1989. ТФ ФБУ № 621кФ.

- Государственная геологическая карта РФ. Лист О-42-III, м-б 1:200 000. Черепанов Ю.П., Власов А.И., Шацкий С.Б., Зылева Л.И. -М, Мин. ПР, 1999. ТФ ФБУ № 620кФ.

- Кадастр буровых скважин на воду. Лист О-42-Б. ТФ ФБУ № 3570Ф.

- Мусиенко В.А. Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения хозпитьевого водоснабжения п. Новый Уват Уватского района. -Тюмень, Тюмень-Недра, 2008. ТФ ФБУ № 12800Ф.

- Мусиенко В.А. Переоценка запасов ППВ атлым-новомихайловского водоносного горизонта на участках действующих водозаборов Демьянского ЛПУ МР КС-7 и жилого поселка на ст. Демьянка в Уватском районе. Протокол. -Тюмень, ТюменьНедра, 2009. ТФ ФБУ № 13006Ф.

- Мусиенко В.А. Подсчет запасов подземных вод на участках действующих водозаборов в Уватском районе. -Тюмень, ГУПтО ТЦ «Геомониторинг», 2011. ТФ ФбУ № 13017Ф.

- Мусиенко В.А. Переоценка запасов Соколовского МППВ. -Тюмень, ГУПТО ТЦ «Геомониторинг», 2011. ТФ ФБУ № 13094Ф.

- Соколова А.В. и др. Создание гидрогеологической карты м-ба 1:1 000 000 листа О-42 (Тобольск). -Тюмень, Геотекс, 2008. ТФ ФБУ № 12452кФ

- Черепанов Ю.П. и др. «Геологическое строение Нижнего Прииртышья». Групповая геологическая съемка м-ба 1:200 000. -Тюмень, ТКГРЭ, 1983. ТФ ФБУ № 7700Ф