Геологическое строение и перспективы газоносности отложений верхнеберезовской подсвиты кампанского возраста на примере одного из месторождений Западной Сибири

Автор: Дистанова Л.Р., Нассонова Н.В., Кудаманов А.И.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 5, 2022 года.

Бесплатный доступ

Текущее состояние разработки месторождений сеноманского газа на территории Западной Сибири свидетельствует о необходимости восполнения и приращения запасов углеводородов, в том числе за счет коллекторов надсеноманской части разреза, с которыми связаны нередкие проявления и притоки газа. Перспективные отложения березовской свиты залегают на 100-150 м выше кровли сеноманских отложений и широко распространены в Западной Сибири. Актуальность исследований связана с тем, что испытания березовской свиты на месторождении подтвердили промышленную продуктивность пласта ВБ1. В статье обобщены результаты геологического изучения пласта ВБ1 березовской свиты кампанского возраста на примере одного из месторождений Западной Сибири. Продуктивный пласт ВБ1 на изученном месторождении сформировался в условиях развития глобальной надсеноманской трансгрессии и отражает локальный эпизод регрессии в среднем кампане. В результате комплексного анализа геолого-геофизических данных (сейсморазведка, каротаж, данные по керну) определены обстановки седиментации. Отложения пласта на изученном месторождении сформировались в мелководно-морских условиях. Породы представлены преимущественно алевролитами мелко-крупнозернистыми, глинистыми алевролитами и являются продуктами эрозии слабосцементированных осадков нижележащих отложений. Удаленность от источника сноса предопределила тонкозернистый состав. Проведенный анализ геолого-геофизических данных позволил выявить закономерности пространственного распределения перспективных газоносных отложений пласта ВБ1

Березовская свита, верхнеберезовская подсвита, окт-фаза кремнезема, рентгенофлуоресцентный анализ химического состава породы, рентгеноструктурный анализ, литолого-минералогические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14129414

IDR: 14129414 | УДК: 553.981+550.8 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-5-16

Текст научной статьи Геологическое строение и перспективы газоносности отложений верхнеберезовской подсвиты кампанского возраста на примере одного из месторождений Западной Сибири

Текущее состояние разработки месторождений сеноманского газа на территории Западной Сибири свидетельствует о необходимости восполнения и приращения запасов УВ, в том числе за счет коллекторов надсеноманской части разреза, с которыми связаны нередкие проявления и притоки газа.

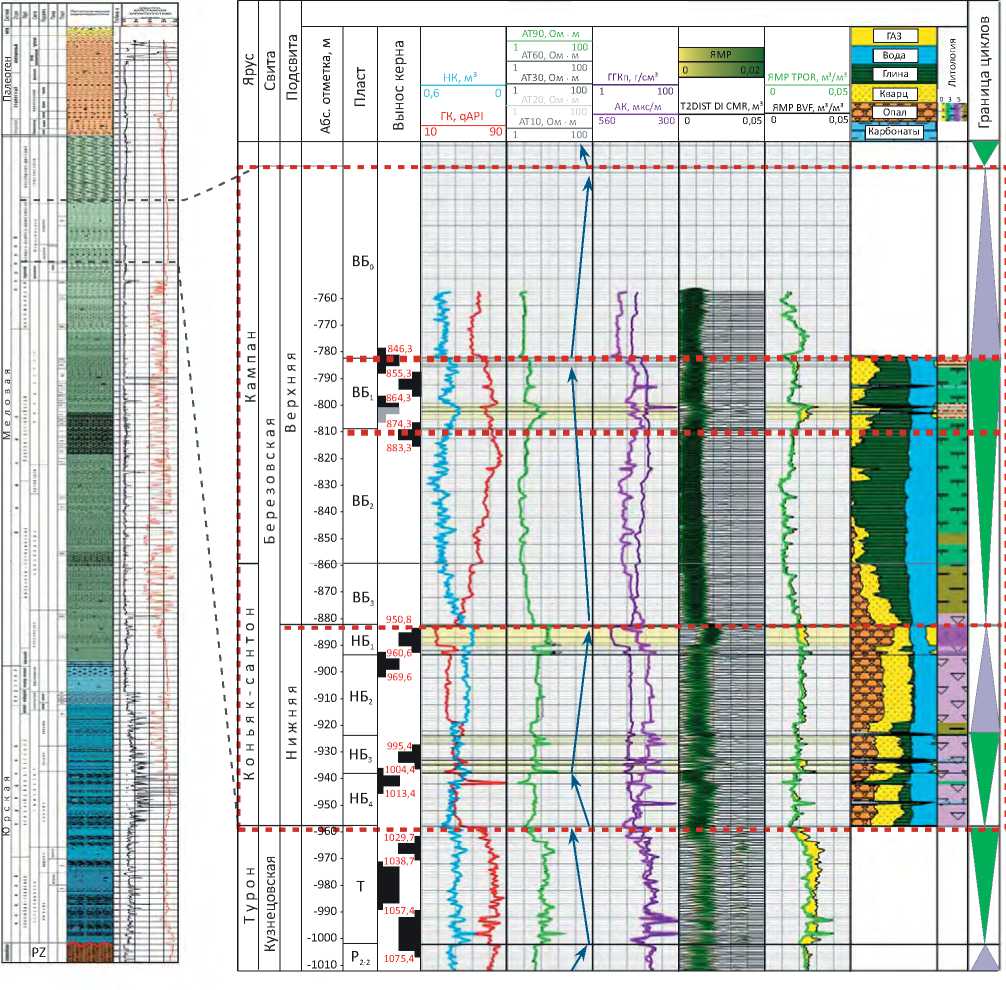

К надсеноманской части разреза верхнего мела (турон-маастрихтского возраста) в пределах изучаемого месторождения относятся отложения кузнецовской, березовской и ганькинской свит. Березовская свита (коньяк – сантон – кампан) и ее аналоги залегают под ганькинским горизонтом (маастрихт), подстилаются кузнецовским горизонтом (турон - нижний коньяк) и включают два горизонта (нижнеберезовский и верхнеберезовский). Глубина залегания кровли свиты изменяется преимущественно в пределах от 500 до 1200 м. Общая мощность березовской свиты составляет 200–300 м. По результатам анализа больших объемов ГИС и лабораторного изучения керна в объеме свиты было выделено и описано четыре пласта нижнеберезовского горизонта — НБ 4 , НБ 3 , НБ 2 , НБ 1 и четыре пласта верхнеберезовского горизонта — ВБ3, ВБ2, ВБ1, ВБ0 [1-8] (рис. 1). Отложения верхнеберезовского горизонта ( подсвиты ) — биогенно-хемогенные (глинистого состава), с эпизодами терригенного типа седиментации (алевролиты), с примесью кремнистого материала — формировались преимущественно в условиях позднемеловой трансгрессии Западно-Сибирской плиты.

Цели данной проведенной работы — изучение геологического строения и структуры порового пространства пород пласта ВБ1 на месторождении и перспективы газоносности.

Актуальность исследований связана с тем, что испытания березовской свиты на месторождении подтвердили промышленную продуктивность пласта ВБ1: по данным испытания скважин, дебит газа без гидроразрыва пласта составляет до 50 тыс. м3/сут [9]. Проведение гидроразрыва в пласте ВБ1 способствует повышению продуктивности. По данным исследований пласта, практически во всех испытанных скважинах выход на радиальный режим отмечается уже с 10-39 ч записи кривой восстановления давления. По данным исследований керна, проницаемость пласта Кпр составляет 0,008– 0,01 мкм2, по данным гидродинамических исследований скважин — Кпр = (1,38–3,03) · 10-3мкм2. Ввиду высокой глинистости и малых глубин залегания пласт обладает относительно высокой пористостью и низкой газонасыщенностью. При этом, по данным сейсморазведочных исследований, для изучаемых отложений характерны интенсивные динамические аномалии, установленные еще на двух лицензионных участках и на изученном месторождении (на последнем — с подтвержденной газоносностью).

Строение верхнеберезовской подсвиты

Породы нижнеберезовской подсвиты (ко-ньяк-сантонского возраста) залегают на кузнецовской свите (кровле мярояхинской пачки). Нижнеберезовская свита представлена опоковидными глинами (пласты НБ4, НБ2) с незначительной примесью терригенного материала (пласт НБ3), в кровле — неравномерно-глинистыми опоками (пласт НБ1).

Рассмотрим подробнее строение верхнеберезовской подсвиты. Отложения подсвиты залегают на эрозионной поверхности в кровле хэяхинской пачки (пласта опок НБ1) и представлены неравномерно- кремнистыми глинами (пласты ВБ3,ВБ2, ВБ0) и привнесенными алевролитами из пласта ВБ1.

Для пласта ВБ3 характерно значительное содержание кремневых агрегатов тонкоалевритовой и пелитовой размерности (пониженные значения кривой гамма-каротажа) (см. рис. 1).

Рассеянная примесь микроскопических обломков опок не имеет заметного влияния на коллекторские свойства отложений, однако снижает плотность пород, повышает их пористость, что может ухудшать экранирующие свойства покрышки для нижезалегающего газонасыщенного пласта НБ1 и создавать вероятность рассеивания УВ вверх по разрезу.

Пласт ВБ 2 представлен темно-серыми кремнистыми глинами с органическими остатками. Характерна умеренная степень биотурбации.

Вверх по разрезу значение кремнистой составляющей практически стремится к нулю, и для пласта ВБ1 весьма характерна преобладающая роль терригенного материала (аллохтонный тип осадконакопления), что можно объяснить относительно малоамплитудными вертикальными движениями дна, нестабильностью условий жизнедеятельности и усилением темпов седиментации за счет терригенных источников на северо-востоке Западно-Сибирской плиты. Пласт представлен алевролитами и глинистыми алевролитами.

Судя по всему, развитие регрессии было постепенным: по керну верхняя граница пласта ВБ 2 однозначно не установлена (по данным ГИС, граница ВБ 2 и ВБ 1 уверенно интерпретируется в редких случаях, как исключение).

Результаты региональных исследований на северо-востоке Западно-Сибирской плиты показали, что тело алевролитов пласта ВБ 1 имеет клиновидную форму, что отражает регрессию территории в среднем кампане, понижение уровня моря, нако-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Сводный геолого-геофизический разрез отложений березовской свиты

Fig. 1. Composite geological and geophysical column of the Berezovsky Formation deposits

пление в прибрежной части на северо-востоке западно-сибирского обломочного материала, сноса с Сибирской платформы флювиальным (плоскостной смыв) и частично аэрозольным (эоловым) способами транспортировки с гораздо большей скоростью относительно нижележащих трансгрессивных, в основном автохтонных осадков [5].

Осадконакопление преимущественно глинистого пласта ВБ0 автохтонного типа, перекрывающего пласт ВБ1, является результатом очередного этапа позднемеловой (поздний кампан) трансгрессии глобального характера. К юго-западу, на большей части площади Западно-Сибирской плиты, в разрезе кампанского яруса неравномерно-кремни- стые глины пачек ВБ2–ВБ3 и ВБ0 сливаются, уверенно разделить их по данным ГИС невозможно.

Таким образом, для верхнеберезовской подсвиты характерно глинисто-кремнистое накопление, породы состоят в основном из кремнистой и глинистой составляющих в различных соотношениях. Вверх по разрезу доля кремнистых компонентов постепенно снижается; локальная регрессия (средний кампан) отмечается за счет накопления пласта ВБ1, с преобладанием неравномерно-глинистых алевролитов (интенсивное влияние терригенных источников). Пласт ВБ1 с присутствием коллекторов выделен только на северо-востоке Западно-Сибирской плиты и простирается узкой полосой с северо-запада на юго-восток. Распространение алевролитов на юго-запад контролируется, по всей видимости, зоной трансъевразийского сдвига [8]. По данным ГИС и керна, литолого-петрофизические свойства пласта ВБ1 на территории месторождения Х аналогичны характеристикам нетрадиционных коллекторов газсалинской пачки кузнецовского горизонта (средний – верхний турон), что отражает генетическую близость обстановок и условий их формирования. Наличие в алевролитах (газсалинской пачки и пласта ВБ1) заметной примеси зерен глауконита со следами слабого окатывания, вероятно, свидетельствует о малоамплитудном воздымании территорий восточного и северо-восточного обрамлений Западной Сибири. Это сопровождалось выходом на субаэральную поверхность глинистых, обогащенных глауконитом толщ (дорожковской свиты и пласта ВБ2 соответственно), развитием выветривания (эрозии) и перемещением продуктов выветривания вниз по склону прибрежного рельефа (плоскостной смыв и ветровой разнос).

Методы лабораторных исследований

Комплекс лабораторных работ по изучению отложений пласта ВБ1 верхнеберезовской подсвиты, выполненных в Центре исследований керна Тюменского нефтяного научного центра, включает: профильные исследования; литологическое описание керна; гранулометрические анализы; литолого-минералогические исследования; рентгеноструктурный анализ общего состава породы (РСАпор) — количественное определение общего минерального состава; рентгеноструктурный анализ пелитовой фракции породы (РСАглин) — определение минерального состава пелитовой фракции; рентгенофлуоресцентный анализ химического состава породы (РФА) — определение элементного состава; изучение в прозрачных шлифах под поляризационным микроскопом; изучение образцов пород при большом увеличении (в несколько тысяч раз) с использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ) со встроенным рентгеновским микроанализатором химического состава компонентов (кристаллических минералов и аморфных агрегатов) породы; изучение пустотного пространства породы по технологии комплексного мульти-масштабного исследования внутренней структуры на мезо-, микро- и наномасштабах.

Лабораторное изучение отложений пласта ВБ1 выполнено комплексом методов по керну шести скважин месторождения.

Анализ результатов исследований

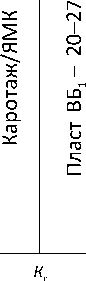

Методика определения газонасыщенных толщин для отложений березовской свиты по данным ГИС характеризуется высокой степенью неопределенности. Прямые качественные признаки не работают, использование граничных значений пористости также невозможно из-за отсутствия контраста пористости между коллекторами и неколлектора-ми. Это объясняется недоуплотнением глин и их высокой пористостью (около 30 %) за счет небольшой глубины залегания отложений.

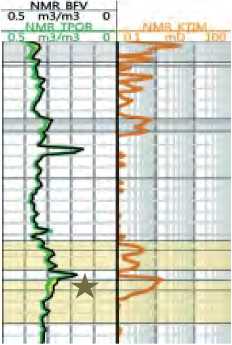

Лучшим решением является выделение коллекторов по данным ядерно-магнитного каротажа в скважинах, пробуренных на растворе УВ-основы. В этих скважинах на кривых распределения Т 2 отмечается дополнительная мода, которая формируется от керосина (в составе раствора УВ-основы), попавшего в пласт при формировании зоны проникновения. В скважинах, пробуренных на растворе водной основы, эта мода не наблюдается. Наличие этой моды объясняется более длительным временем релаксации ( Т 2) водорода, входящего в состав керосина [10, 11].

По данным ГИС эффективные газонасыщенные толщины в пласте изменяются от 1,3 до 8,5 м (в среднем 4,7 м), коэффициент пористости высокий и составляет 22,1–36,6 % (в среднем К п = 29 %). Рассматриваемые отложения на месторождении являются газоносными, коэффициент газонасыщенности от 15 до 43,3 % (в среднем К г = 29 %), проницаемость в среднем К пр = 0,0042 мкм2. Достоверные определения проницаемости по керну отсутствуют. Выдержанная связь проницаемости с открытой пористостью как для всего горизонта березовской свиты, так и для отдельных пластов не установлена [10].

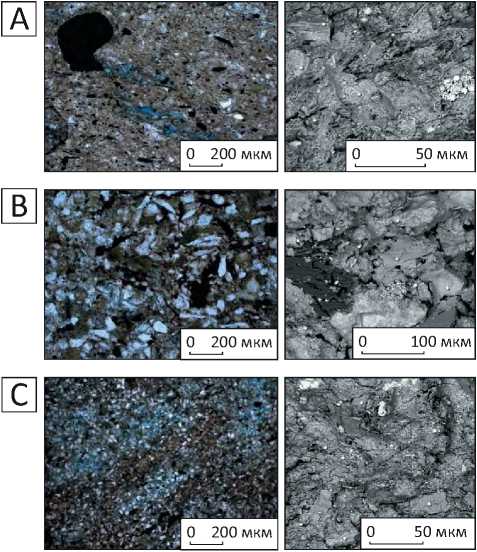

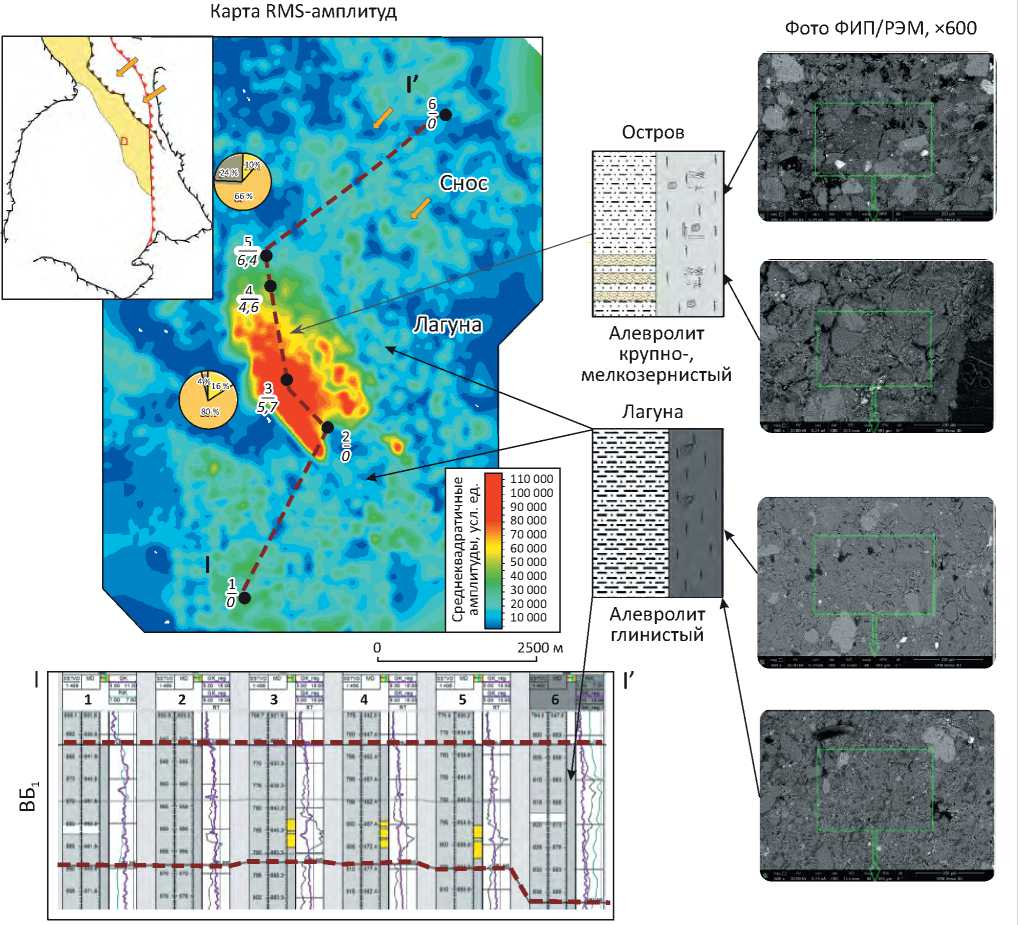

По данным анализа шлифов в нижней части пачки ВБ1 на месторождении порода представлена алевролитом мелко-крупнозернистым песчанистым полимиктовым, неравномерно-глинистым (рис. 2 С). Цемент глинистый, по составу в основном иллитовый, реже хлоритовый, в виде скоплений чешуйчатых микроагрегатов, заполняющих поровое пространство, реже в виде пленок на поверхности зерен. Отмечается примесь обломочного материала (до 60–80 % в центральной части площади, сокращаясь на севере месторождения до 40–60 %) алевритовой размерности. Вверх по разрезу доля алеврита увеличивается. Межзерновые поры открытого типа редкие, распределены отдельными участками, изометричной и щелевидной формы.

В средней продуктивной части пачки порода представлена алевролитом мелко-крупнозернистым песчаным полимиктовым, с глинистым цементом, до песчаника мелко-тонкозернистого с глауконитом и редкими биогенными остатками (см. рис. 2 В). Отмечается ведущая роль обломочного материала (до 85–90 %). В составе обломков пород алевритопсаммитовых фракций преобладает кварц и полевые шпаты. Доля глауконита составляет до 20–25 % площади шлифа. Цемент глинистый, по составу иллитовый, реже каолинитовый и хлоритовый. Скопления чешуйчатых микроагрегатов глинистого материала неравномерно заполняют межзерновое пространство. Межзерновые поры открытого типа многочисленные, распределены неравномерно, изометричной и щелевидной формы, как сообщающиеся между собой, так и изолирован-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 2. Литологическая характеристика отложений пласта ВБ1 Fig. 2. Lithological characteristics of ВБ1 reservoir deposits

Шлиф

РЭМ

A — глинистая порода с включением обломочного материала, б/ан, ×100. Фото РЭМ, ×850; B — алевролит мелко-крупнозернистый песчаный с глинистым цементом, б/ан, ×100. Фото РЭМ, ×370; C — алевролит мелкозернистый неравномерно-глинистый, б/ан, ×50. Фото РЭМ, ×630; D — разрез пласта ВБ1.

-

1 — коллектор по ГИС

A — argillaceous rock with clastic material embedded, w/o analyser, ×100. SEM image, ×850; B — fine-coarse-grained sandy siltstone with clay cement, w/o analyser, ×100. SEM image, ×370; C — fine-grained unevenly argillaceous siltstone, w/o analyser, ×50. SEM image, ×630; D — section of ВБ1 reservoir.

-

1 — reservoir according to well logging data

ные. Наблюдаются межагрегатные микропоры — в скоплениях глинистого порового цемента.

Вверх по разрезу доля алеврита сокращается, доля пелитовой фракции увеличивается. Порода состоит из глинистой массы, обломочных зерен (20– 30 %), пирита (≈ 3–5 %), органических остатков, ОВ, глауконита (ед.) (см. рис. 2 А). Обломочный материал, в основном мелкоалевритовой размерности, представлен изометричными и слабоудлиненными, угловатыми и полуугловатыми зернами кварца, реже полевого шпата, которые довольно равномерно рассеяны в основной массе породы. Межзерновые поры открытого типа не наблюдаются.

Осадочный материал пласта ВБ1 генетически представлен преимущественно продуктами эрозии нижележащих горизонтов (отложений нижнеберезовской подсвиты и кузнецовской свиты) среднего кампана на северо-востоке Западно-Сибирской плиты, вышедших на субаэральный уровень [4] (рис. 3) и, возможно, дальними источниками сноса.

В результате денудации (разрыхления и перемещения) слабосцементированных отложений формировались вдольбереговые барьеры (острова, косы и пр.) и вдольбереговые лагуны (понижения). Между ними, возможно, эпизодически имели место листрические оползни. К северо-востоку Западно-Сибирской плиты, вероятно, размерность обломочного материала будет увеличиваться, в том же направлении будет опесчаниваться покрышка, а потому сохранность залежей газа маловероятна.

Результаты гранулометрических исследований свидетельствуют о том, что в отложениях пласта ВБ1 на месторождении преобладают алевриты — 55– 89 % (в среднем 70 %), пелитовые фракции составляют от 0 до 42 % (в среднем 19 %), также отмечается неравномерная примесь песчаного материала — от 2 до 35 % (в среднем 10,6 %).

По данным рентгеноструктурного анализа (РСАпор), в среднем по пласту ВБ1 содержание кварца составляет 42,7 % (увеличиваясь в коллекторах до

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Концептуальная обстановка формирования пласта ВБ1 Fig. 3. Conceptual environment of ВБ1 reservoir formation

Регрессия

Трансгрессия

|

Пласт ВБ |

||

|

Приливно-отливная равнина |

____-— |

Табл. 1. Минеральный состав пород березовской свиты

Tab. 1. Mineral composition of the Berezovsky Formation rocks

|

Минералы |

Пласт |

|||

|

ВБ 0 |

ВБ1 |

ВБ2–3 |

НБ |

|

|

среднее значение |

среднее значение |

среднее значение |

min – max (значение) |

|

|

Кварц |

26,5 |

42,7 |

35,3 |

16,2–40,5 (29,2) |

|

ОКТ-фаза |

10,2 |

0,3 |

15,8 |

13,9–56,5 (30,9) |

|

Сумма минералов кремнезема |

36,7 |

43 |

51,1 |

52–72,9 (60,1) |

|

Каолинит |

1,2 |

4,6 |

4,2 |

0,8–3,1 (1,7) |

|

Хлорит |

2,9 |

6,3 |

4,2 |

1–2,1 (1,3) |

|

Гидрослюды |

7,1 |

5,7 |

5,1 |

3,4–5,3 (4,4) |

|

Смешанослойные |

2,1 |

1,5 |

1,5 |

0,8–1,1 (1) |

|

Монтмориллонит |

26,4 |

16,2 |

17,9 |

9–17,4 (15,1) |

|

Сумма глинистых минералов |

39,6 |

34,4 |

32,8 |

19,1–25,7 (23,5) |

|

Полевые шпаты |

14,9 |

12 |

8,9 |

4,3–7,4 (5,5) |

|

Пирит |

2,9 |

3,2 |

3,4 |

3–3,5 (3,3) |

|

Карбонаты |

5,4 |

7,3 |

3,8 |

0,7–5,9 (3,7) |

48–60,3 %), сумма глин — 34,4 % (уменьшаясь в коллекторах до 17,2–27,6 %), сумма полевых шпатов — 12 %. Опал-кристобалит-тридимитовая фаза кремнезема (ОКТ-фаза) встречается в основном только в подошве пласта и достигает 0,3 %. Пирит составляет до 3,2 %. Внутри пласта ВБ1 отмечаются прослои карбонатных песчаников, образовавшихся, вероятно, в результате кратковременного проникновения речных вод и формирования геохимического барьера. Обычно примесь карбонатов достигает 7,3 %. Наблюдается увеличение содержания кварца и уменьшение доли глин относительно вмещающих пород (табл. 1).

По данным рентгеноструктурного анализа пелитовых фракций (РСАглин), в составе глин пласта ВБ1 преобладают набухающие компоненты (монтмориллонит и смешанослойные). Содержание каолинита в среднем достигает 4,6 %, хлорита — до 6,3 %, гидрослюды — до 5,7 %, сумма монтмориллонит + смешанослойные — до 17,7 %.

Вверх по разрезу сумма «терригенных» глин (каолинита и хлорита) уменьшается на фоне постепенного снижения темпов регрессии.

По сравнению с нижележащим горизонтом нижнеберезовской подсвиты пласты верхнеберезовской подсвиты отличаются пониженным содержанием ОКТ-фазы кремнезема и повышенным содержанием суммы глинистых минералов.

Рентгенофлуоресцентный анализ химического состава породы (РФА) (25 основных параметров, включая потери при прокаливании) служит для установления геохимической специализации толщ, а также для диагностики изменения условий седиментации (табл. 2). Результатом количественного метода РФА является значение концентрации компонента в образце в виде оксидов элементов. Расчет значений отношения элементов ведется по массовым содержаниям элементов в породе, пересчитанным из оксидов. Данными РФА охарактеризован химический состав пород березовской свиты.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Табл. 2. Средние значения результатов РФА по пластам березовской свиты

Tab. 2. Average values of X-ray fluorescence analysis results for the layers of the Berezovsky Formation

|

Пласт |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

CaO |

MgO |

Na 2 O |

K 2 O |

P 2 O 5 |

S |

Ba |

V |

|

ВБ 0 |

65,4 |

0,711 |

13,1 |

6,8 |

0,101 |

0,67 |

1,997 |

1,363 |

1,967 |

0,071 |

0,146 |

0,033 |

0,019 |

|

ВБ1 |

60,9 |

0,833 |

14,7 |

8,1 |

0,156 |

0,789 |

1,946 |

1,481 |

2,147 |

0,118 |

0,143 |

0,037 |

0,015 |

|

ВБ 2–3 |

67 |

0,666 |

12,6 |

6,1 |

0,162 |

0,548 |

1,432 |

1,091 |

1,622 |

0,086 |

0,129 |

0,025 |

0,014 |

|

НБ (mean) |

76,9 |

0,423 |

7,6 |

3,8 |

0,098 |

0,627 |

1,002 |

1,05 |

1,098 |

0,148 |

0,088 |

0,035 |

0,008 |

В течение осадконакопления березовской свиты относительные вариации условий, в том числе и геохимических, приводили к естественному подразделению на пласты (литостратоны), что хорошо заметно в результирующих таблицах данных РФА.

Отложения верхнеберезовской подсвиты резко отличаются от пластов нижнеберезовской подсвиты и характеризуются пониженным содержанием SiO 2 (61-67 против 72-85 %) и повышенным содержанием оксидов — TiO2, A1 2 O 3 , Fe 2 O 3 , MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, а также некоторых элементов-примесей за счет более глинистого состава (и пониженной доли аморфного кремнезема).

На изученном месторождении, по данным РФА, в пласте ВБ1 доля SiO2 относительно вмещающих пород минимальная, варьирует от 59,6 до 63,1 % (в среднем 60,8 %). Содержание Fe 2 O 3 не превышает 8,1 %; A1 2 O 3 — в среднем 14,7 %. В целом по разрезу элементы распределены равномерно. Отмечается небольшое увеличение содержания SiO2 вверх по разрезу от 4 до 63 % и уменьшение A1 2 O 3 и Fe2O3 за счет относительного усиления степени волновой переработки и вымывания глинистых минералов.

Отношение Fe/Mn является индикатором положения осадков на фациальном профиле бассейна. Значения отношения Fe/Mn в осадочных породах уменьшаются с увеличением глубины и с переходом от шельфовых фаций к пелагическим, что обусловлено поглощением осадочными образованиями Мn из морской воды, сильнее проявленным в глубоководных условиях, и выпадением основной массы Fe в прибрежно-морских обстановках. Таким образом, рост значения отношения Fe/Mn в каком-либо осадочном разрезе указывает на обмеление и опреснение бассейна. Отношения Fe/Mn более 80 в отложениях пласта ВБ1 указывают на прибрежно-морские обстановки с доминированием терригенного материала.

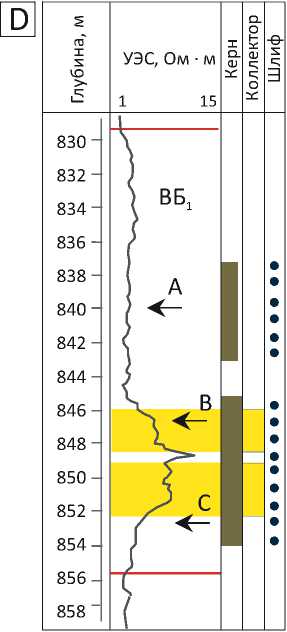

Для уточнения структуры порового пространства выполнено комплексное мультимасштабное исследование внутренней структуры продуктивных газоносных отложений пласта ВБ1 на мезо-, микро- и наномасштабах. Такой подход с последовательным переходом от масштабов полноразмерного керна к наномикронным размерам позволяет визуализировать в микроплоскости реальную картину образца, на котором проводятся исследования, получить качественную характеристику и количественную оценку распределения пор по размерам и связанности пор в исследуемом масштабе. Исследования выполнялись компанией ООО «Системы для микроскопии и анализа» (Москва, Сколково). Было исследовано пять образцов из пласта ВБ1.

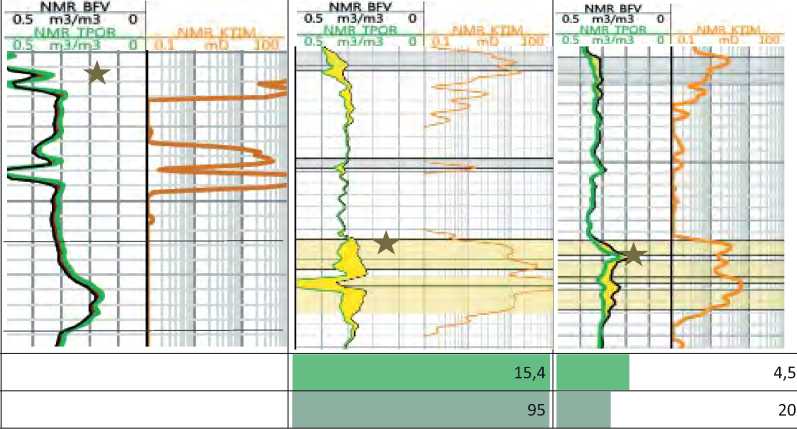

По данным съемки на рентгеновском микротомографе, в объеме березовской свиты образцы пласта ВБ 1 из продуктивной части характеризуются богатым поровым пространством, образующим связанную пористость (доля связанных пор более 70 %). На рис. 4 представлены образцы, имеющие разное пустотное пространство (поры на томографических сечениях характеризуются темной/чер-ной окраской). В скв. 2 коллектор по ГИС не выделяется, образец скв. 3 более пористый (с повышенным содержанием К п и высокой долей связанных пор для данного микроуровня) относительно плотных образцов из скважин 4 и 5.

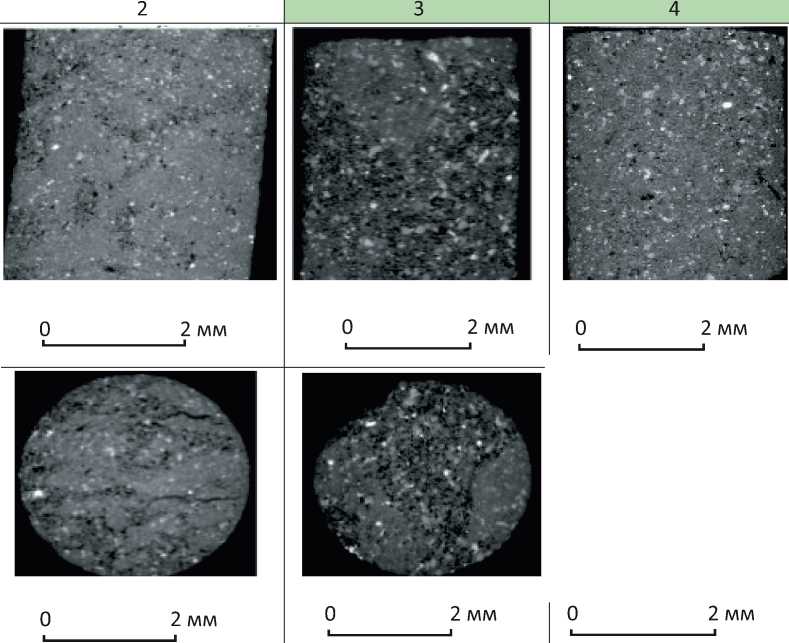

На микромасштабе с применением растровой электронной микроскопии (сфокусированный ионный пучок; ФИП/РЭМ) образцы пласта ВБ 1 из продуктивной части характеризуются довольно крупным поровым пространством — до сотен микрометров. Содержат преимущественно каналотрещиноподобные поры, наличие которых обусловлено высокой долей глинистых минералов, и одиночные крупные поры, образованные между зернами обломочной составляющей (рис. 5).

Проведенные исследования совместно с ранее полученными региональными данными о строении объекта позволили построить его концептуальную модель.

Концептуальная модель пласта ВБ1

На изученном месторождении отложения пласта ВБ 1 , сформировавшиеся в мелководно-морских условиях, представлены преимущественно алевролитами мелко-крупнозернистыми и глинистыми алевролитами. Удаленность от источника сноса предопределила тонкозернистый состав. Общие толщины изменяются от 21 до 36 м.

Улучшенные коллекторы пласта относятся к центральной зоне участка и связаны с палеовозвышенностями и выносом тонкого материала в погруженные части бассейна, что подтверждается также данными рентгеновской микротомографии

Рис. 4. Результаты исследования образцов методом рентгеновской микротомографии

Fig. 4. The results of sample studies using X-ray Microtomography

LO

CD

Доля связанных пор, %

0 2 мм

1 — пористые; 2 — переходные; 3 — низкопористые

1 — porous; 2 — transitional; 3 — low-porosity

(см. рис. 4, 5). В восточном направлении происходит ухудшение коллекторских свойств за счет накопления пелитоморфных осадков в режиме низкой гидродинамики (в заливе/лагуне).

Вдольбереговые (островные) отложения — крупно-среднезернистые алевролиты — накапливались в более активных гидродинамических условиях, что отразилось на степени сортировки материала, содержании глинистой компоненты и следовательно, коллекторских свойствах.

Риски пласта ВБ1 на месторождении связаны с лагунными отложениями (глинистыми алевролитами), поскольку в его восточной части (в пределах лагуны) происходит постепенное уменьшение размерности частиц, слагающих породы. Низкая динамика водной среды предопределила преимущественно пелитоморфный и глинистый состав осаждавшегося материала.

Использование сейсморазведки МОГТ для картирования газовых залежей в отложениях березовской свиты Западно-Сибирской плиты

Опыт изучения газоносности отложений березовской свиты сейсморазведкой МОГТ свидетельствует о приуроченности рассматриваемого интервала интенсивных динамических аномалий к газовым залежам (рис. 6). Такие аномалии в отложениях пласта ВБ1 (средний кампан) установлены

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Концептуальная модель пласта ВБ1 Fig. 5. Conceptual model of ВБ1 reservoir

Карта RMS-амплитуд

Фото ФИП/РЭМ, ×600

; 'У/ :

Остров

10%

24 %

Снос

66 %

Лагуна

Лагуна

80 %

I

–

2500 м

I

I

110 000

100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

Алевролит глинистый

4 %16 %

Алевролит крупно-, мелкозернистый

5 6 – ,4

■ ^ 4 – ,6

3 . — < 5,7

2 – 0

6 –

3 •0 4 5

Доля фракций ( 1 – 3 ): 1 — песчаника, 2 — алевролита, 3 — пелита; 4 — скважины (числитель — номер, знаменатель — эффективная толщина, м); 5 — граница пласта ВБ1

Proportion of fractions ( 1 – 3 ): 1 — sandstone, 2 — siltstone, 3 — pelite; 4 — wells (numerator — ID, denominator — net thickness, m); 5 — boundary of ВБ1 reservoir.

на трех лицензионных участках, как уже было сказано, с подтвержденной газоносностью на месторождении Х.

Выделенный и прокоррелированный после сейсмогеологической привязки ОГ С2 был соотнесен с кровлей пласта ВБ1. На рис. 5 представлена динамическая аномалия в интервале отложений кам-панского возраста. Из особенностей формирования динамических аномалий следует, что рассматриваемые аномалии обусловлены резким понижением акустических жесткостей пласта, вызванным его газонасыщенностью, относительно акустических жесткостей вмещающих пород. Таким образом, перспективы газоносности пласта ВБ1 ограничены зоной аномалии сейсмической записи, что подтверждается результатами испытаний.

Данные залежи являются примером ловушек неантиклинального структурно-литологического типа.

На основании детальных геолого-геофизических исследований объектов выявлено, что успешность картирования ловушек и залежей в данных

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 6. Сейсмический разрез через отложения березовской свиты Fig. 6. Seismic section across the Berezovsky Formation deposits

5235 5348 5374 5429 5489 5557 5625 5693 5761 5828 5896 5964 6032 6099 6167 6235 6303 6371 6439 6507 6575 6643 6711 6779 6847 7013

1802 1700 1632 1564 1508 1465 1422 1379 1336 1315 1298 1281 1264 1249 1242 1235 1228 1221 1213 1206 1199 1192 1185 1178 1170 1153

0 –1000

–2000

–3000

–4000

–5000

–6000

–7000 –8000

–9000

t , мс

Амплитуды, усл. ед.

отложениях будет определяться качеством сейсмических материалов МОГТ (кратность, высокие значения отношения сигнал/помеха). В последующих работах по изучению данных отложений следует также учитывать низкое разрешение съемок МОГТ прошлых лет, имеющих низкую кратность суммирования в исследуемом интервале, поскольку полная кратность обычно достигается только на временах более 2 с.

Установлено, что в верхнемеловых отложениях Западно-Сибирской плиты отсутствуют нефтегазоматеринские отложения для генерации УВ в значительных масштабах. Поэтому надсеноманский газ — это газ, поднявшийся по разломно-трещинным зонам выше отложений турона из сеноманских отложений. Об этом также свидетельствуют опубликованные геохимические индикаторы [12].

Атрибутный анализ сейсмических данных помог установить зоны разломов на юге структуры. Структурный план по кровле березовской свиты отличается довольно простым строением. В отложениях уверенно выделяется ряд амплитудных нарушений, с которыми также будут связаны зоны трещиноватости.

Таким образом, для формирования и сохранности скоплений газа в отложениях березовской свиты важным фактором является наличие молодых дизъюнктивных нарушений (с периодической активизацией в прошлом), зон дробления в шовных зонах, зон трещиноватости. Однако современные подвижки могут привести и к полному разрушению залежи. Газ может мигрировать в верхние интервалы разреза и рассеяться.

Выводы

Отложения верхнеберезовской подсвиты сформировались в условиях позднемеловой трансгрессии Западно-Сибирской плиты. Отложения по характеру разреза и вещественному составу био-генно-хемогенного генезиса (преимущественно глинистого состава с примесью кремнистого материала), эпизодически терригенного типа седиментации (алевролиты — пласт ВБ1). По сравнению с нижележащим горизонтом нижнеберезовской подсвиты, представленным автохтонными глинисто-кремнистыми отложениями, пласты верхнеберезовской подсвиты отличаются пониженным содержанием ОКТ-фазы кремнезема и повышенным содержанием суммы глинистых минералов.

Пласт ВБ1 с присутствием коллекторов выделен только на северо-востоке Западно-Сибирской плиты и простирается узкой полосой с северо-запада на юго-восток. Распространение алевролитов на юго-запад контролируется, по всей видимости, зоной трансъевразийского сдвига. К северо-востоку коллектор будет улучшаться, но есть вероятность исчезновения покрышки. Для пласта характерна преобладающая роль терригенного материала (аллохтонный тип осадконакопления), что можно объяснить относительно малоамплитудными вертикальными движениями дна бассейна, нестабильностью условий жизнедеятельности и усилением темпов седиментации на северо-востоке Западно-Сибирской плиты за счет терригенных источников.

Продуктивный пласт ВБ1 на изученном месторождении сформировался в условиях развития глобальной надсеноманской трансгрессии и отражает локальный эпизод регрессии в среднем кампане. Отложения представлены алевролитами и глинистыми алевролитами и являются продуктами эрозии слабосцементированных осадков нижележащих отложений за счет выхода их на субаэральный уровень и дальних источников сноса.

В верхней части положительной структуры изученного месторождения пласт ВБ1 характери-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

зуется пониженной мощностью, но улучшенным качеством коллектора в результате повышенной степени волновой переработки — вымывания пелитоморфной составляющей. Рассмотренный участок характеризуются сочетанием благоприятных литологических и тектонических условий: структура — коллектор — дизъюнктивные нарушения и повышенными рисками разрушения залежей в результате неотектонических движений блоков Западно-Сибирской плиты.

Список литературы Геологическое строение и перспективы газоносности отложений верхнеберезовской подсвиты кампанского возраста на примере одного из месторождений Западной Сибири

- Агалаков С.Е., Кудаманов А.И., Лебедев М.В., Маринов В.А. Верхнемеловая кремнистая формация Западной Сибири // Современные проблемы седиментологии в нефтегазовом инжиниринге: труды III Всероссийского научно-практического седиментологического совещания, посвященного обобщению положительного опыта литологических и фациально-циклических исследований в нефтегазовой литологии и геологическом моделировании терригенных и карбонатных природных резервуаров (Томск, 10–12 апреля 2017 г.). – Томск: Изд-во ЦППС НД, 2017. – С. 9–14.

- Агалаков С.Е., Кудаманов А.И., Маринов В.А. Фациальная модель верхнего мела Западной Сибири // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. – 2017. – Т. 1. – № 1. – С. 101–105.

- Агалаков С.Е, Кудаманов А.И., Маринов В.А. Макет региональных стратиграфических схем верхнего мела Западной Сибири нового поколения // Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии мат-лы IX Всероссийского совещания (Белгород, 17–23 сентября 2018 г.). – Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2018. – С. 21–24.

- Глухов Т.В., Агалаков С.Е., Кудаманов А.И., Маринов В.А. Палеогеография Западной Сибири в дербышинское время (поздний мел) // Литология осадочных комплексов Евразии и шельфовых областей: мат-лы IX Всероссийского совещания (с международным участием) (Казань, 30 сентября – 3 октября 2019 г.). – Казань: Изд-во Казанского университета, 2019. – С. 100–101.

- Кудаманов А.И., Агалаков С.Е. Цикличность осадкообразования отложений верхнего мела Западно-Сибирской плиты // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. – 2018. – Т. 1. – С. 183–190. DOI: 10.18303/2618-981X-2018-1-183-190.

- Кудаманов А.И., Агалаков С.Е., Маринов В.А. Трансгрессивно-регрессивный характер осадконакопления в коньяк-сантонских отложениях верхнего мела в Западной Сибири // Нефтяное хозяйство. – 2018. – № 7. – С. 58–63. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-7-58-63.

- Кудаманов А.И., Карих Т.М., Маринов В.А. Смена режима седиментации на рубеже сантона-кампана Западной Сибири // Экзолит–2020. Литологические школы России: сб. научных материалов, годичное собрание (научные чтения), посвященные 215-летию основания Московского общества испытателей природы (Москва, 25–26 мая 2020 г.). – М., 2020. – С. 141–143.

- Кудаманов А.И., Агалаков С.Е, Новоселова М.Ю., Глухов Т.В., Карих Т.М. Влияние тектоники на процессы седиментации верхнего мела Западной Сибири // Материалы EAGE (Тюмень, Россия 22–26 марта 2021 г.). – 2021. – № 3. – С. 1–5. DOI: 10.3997/2214-4609.202150075.

- Абрамов Т.А., Гордеев А.О., Лознюк О.А., Тюлькова А.И., Афонин Д.Г. Анализ результатов планирования и проведения ГДИ пластов березовской свиты // Нефтяная провинция. – 2019. – Т. 4. – № 20. – С. 234–247. DOI: 10.25689/NP.2019.4.234-247.

- Ошняков И.О., Хабаров А.В., Митрофанов Д.А., Лознюк О.А. Изучение отложений березовской свиты по данным расширенного комплекса ГИС и керновых исследований на примере Харампурского месторождения // Каротажник. ‒ 2019. ‒ Т. 6. – № 300. ‒ С. 103–117.

- Гордеев А.О., Дорошенко А.А. Временные методические рекомендации по подсчету запасов свободного газа в залежах березовской свиты и ее аналогов в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции // Геология и недропользование. – 2022. – № 6. – С. 122–133.

- Рязанова Т.А., Павлуткин И.Г., Кудаманов А.И., Марков В.В. Морфологическое разнообразие планктона и битуминозного вещества в верхнемеловых породах березовской и ганькинской свит юга Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна // Нефтяная провинция. – 2020. – № 4. – С. 21–45. DOI: 10.25689/NP.2020.4.21-45.