Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского междуречья

Автор: Лежнин Д.С., Афанасенков А.П., Соболев П.Н., Найденов Л.Ф.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Хатангско-Ленский регион, давно привлекающий внимание исследователей, в последние годы стал ареной интенсивного геолого-геофизического изучения как на суше, так и на море. Запущены поисковые проекты крупнейших нефтегазовых компаний страны: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «РНГ». В статье рассмотрены особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских осадочных комплексов северо-восточного обрамления Сибирской платформы. По результатам проведенных исследований авторами статьи сделан вывод о том, что на рассматриваемой территории регионально развито шесть перспективных нефтегазоносных комплексов: рифейский, верхневенд-нижнекембрийский, верхнекембрийский, девон-нижнекаменноугольный, ордовик-силурийский и пермский. В разрезе комплексов выявлены основные генетические и морфологические типы возможных ловушек углеводородов. Определены основные и предполагаемые нефтегазоматеринские толщи, оценены их начальный генерационный потенциал и степень его реализации. На основе всех геолого-геофизических данных, выполненных построений и расчетов составлена карта-схема перспектив нефтегазоносности Хатангско-Ленского междуречья, определены первоочередные объекты постановки геолого-разведочных работ в регионе

Рифей-палеозойские комплексы, перспективный нефтегазоносный комплекс, ловушка, нефтегазоматеринские толщи, генерационный потенциал, перспективы нефтегазоносности, геологоразведочные работы

Короткий адрес: https://sciup.org/14128839

IDR: 14128839 | УДК: 550.834.05 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-7-28

Текст научной статьи Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского междуречья

Хатангско-Ленский Арктический регион севера Центральной Сибири привлекает внимание специалистов, являясь объектом нефтепоисковых исследований с 1940-х гг. Здесь в широком стратиграфическом диапазоне — от неопротерозоя до мезозоя — отмечены многочисленные нафтидо-проявления [1–3].

В.А. Конторовичем с соавторами после многолетних работ в регионе сделан вывод, что несомненный интерес в отношении нефтегазоносности Хатангско-Ленского междуречья представляют отложения перми, кембрия, венда и рифея [4–7].

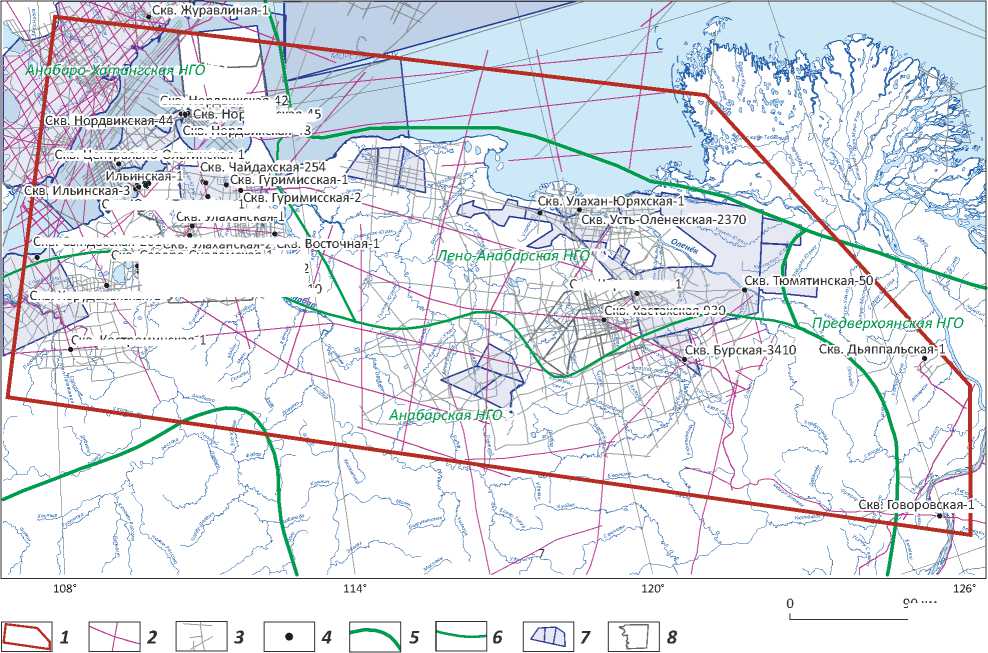

В тектоническом отношении территория исследований охватывает Анабаро-Хатангскую седловину, Лено-Анабарский прогиб, а также северные части Предверхоянского краевого прогиба и Анабарской антеклизы [8, 9]. Она включает в себя части одноименных нефтегазоносных областей (НГО) Лено-Тунгусской и Лено-Вилюйской нефтегазоносных провинций (НГП) (рис. 1).

В настоящее время исследуемый регион входит в число приоритетных объектов исследований за счет средств федерального бюджета. С 2008 г. в рамках государственных программ в акватории и на побережье Хатангского залива, в транзитной зоне моря Лаптевых, на территории Лено-Анабарского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины отработана сеть современных региональных сейсморазведочных профилей МОГТ-2D. Интерес к территории Хатангско-Ленского междуречья также активно проявляют крупнейшие российские нефтяные и газодобывающие компании.

До сих пор изученность территории сейсморазведочными работами и глубоким бурением остается крайне низкой — плотность сейсмических профилей МОГТ-2D не достигает и 0,1 км/км2 (см. рис. 1).

Уточнения и дискуссионные моменты стратификации рифей-кембрийских отложений Арктического региона Сибирской платформы

В последние годы специалистами из ФГБУН ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН проведены научные изыскания, связанные с уточнением стратиграфических определений в обнажениях и по керну из скважин Анабарской, Анабаро-Хатангской и Лено-Анабарской НГО. Приведенный обзор исследований показывает, что к настоящему времени создана новая, хотя и не во всем еще совершенная основа для детализации и уточнения стратиграфической схемы региона.

Рифейские отложения

Дебенгдинская свита (RF2db) Оленекского поднятия, в соответствии с Решениями Всесоюзного

стратиграфического совещания по докембрию [10], отнесена к среднему рифею. Новые геохронологические датировки, а также палеонтологические данные [11] свидетельствуют в пользу более древнего возраста дебенгдинской свиты в интервале 1211–1272 млн лет [12].

Хайпахская свита (RF2hp) отнесена к лахандин-скому горизонту позднего рифея [10]. Она имеет бедную палеонтологическую характеристику, однако последние геохронологические данные по глаукониту методами Rb-Sr и K-Ar [13] позволили К.Е. Наговицыну, Б.Б. Кочневу и Д.В. Гражданкину отнести ее к среднему рифею.

Рифейские толщи Лено-Анабарского прогиба, сложенные терригенно-карбонатными отложениями и вскрытые скважинами Бурская-341-0 и Хас-тахская-930, имеют цикличное строение, сходное со строением разреза Оленекского поднятия, с которым они и были скоррелированы в 1990-х гг. [13–15]. Несколько иной вариант расчленения и корреляции этих скважин предлагали специалисты СНИИГГиМСа — Б.Б. Шишкин и А.В. Исаев, однако, по их мнению, разрез довендских отложений скв. Бурская-341-0 сопоставлялся со всем рифей-ским разрезом Оленекского поднятия — хайпахской (RF3hp), дебенгдинской (RF3db), арымасской (RF2ar), кютюнгдинской (RF1kt) и сыгынахтахской (RF1sg) свитами.

Специалисты ИНГГ СО РАН детально изучили палеонтологические комплексы по всему разрезу обеих скважин, разрезы уверенно скоррелировали, при этом литологический состав коррелируемых подразделений также совпал [16]. На основании этих палеонтологических данных, весь вскрытый довенд-ский разрез Лено-Анабарского прогиба отнесен к наиболее молодым отложениям верхнего рифея и помещен выше разреза хайпахской свиты Оленекского поднятия. Стратификация вскрытого разреза рифея скв. Бурская-341-0 — тукуланская (RF3tk), куладинская (RF3kl), хастахская (RF3hst) и таймылырская свиты (RF 3 tml) [13].

Венд-кембрийские отложения

В пределах Уджинского поднятия на отложениях рифея и венда с угловым несогласием залегает маломощная терригенно-карбонатная толща, общей мощностью не превышающая 200 м [17].

В настоящее время проблема возраста данной толщи на территории Анабаро-Хатангской седловины и ее региональной корреляции с нижнекембрийскими отложениями Анабарского массива и Оленек-ского поднятия является дискуссионной. Ранее толща была разделена на чабурский (Є1chb) терригенный и куранахский (Є1krn) карбонатный горизонты. Оба

Рис. 1. Схема лицензирования (на 01.06.2021) и изученности территории сейсморазведочными работами и глубоким бурением

Fig. 1. Scheme of licensing (as on 01.06.2021) and exploration maturity (seismic surveys and deep drilling)

108°

114°

120°

126°

74°

Скв.Костроминская-1

Скв.Нордвикская-4

рдвикская-45

Скв.Нордвикская-48

Скв.тЦентрально-Ольгинская-1

Ильинская-1

Скв.Чарчыкская-1

Скв.Хастахская-930

Скв.Южно-Тигянская-1

Скв. Улаханская-1

осточная

70°

90 км

1 — территория исследования; сейсморазведочные профили ( 2 , 3 ): 2 — после 2000 г., 3 — до 2000 г.; 4 — глубокие скважины; границы ( 5 , 6 ): 5 — НГП, 6 — НГО; лицензионные участки фонда недр ( 7 , 8 ): 7 — распределенного, 8 — нераспределенного 1 — study area; seismic survey lines ( 2 , 3 ): 2 — after 2000, 3 — before 2000; 4 — deep wells; boundaries ( 5 , 6 ): 5 — Petroleum Province, 6 — Petroleum Area; license areas of subsoil fund ( 7 , 8 ): 7 — allocated, 8 — unallocated

Скв.Сындасская-201Скв. ! Улаханская-2 ! Скв.

..

Скв.Северо-Суолемская-1

!! Скв.Северо-Суолемская-2

!

Скв.Хорудалахская-1Скв.Южно-Суолемская-10

горизонта были отнесены к существовавшему в то время в стратиграфической шкале алданскому ярусу раннего кембрия по остаткам кембрийских форм [17].

Исследования последних лет показали, что ча-бурский горизонт коррелируется с верхней частью маныкайской (Є1mn), а куранахский — с нижней частью эмяксинской (6 1 em) свит, выделенных в бассейне р. Куонамка. Возраст границы свит, по различным данным, оценивается либо в 531 млн лет [18], либо соответствует средней части томмотского яруса общей стратиграфической шкалы [17]. С учетом отсутствия прямых данных о возрасте чабурского горизонта в районе Анабаро-Хатангской седловины, его нижняя граница условно проведена авторами статьи в базальных слоях томмотского яруса нижнего кембрия (скважины Хорудалахская-1 и Костроминская-1).

Отложения вендского возраста условно выделяются в северной части территории Анабаро-Хатангской НГО по данным интерпретации сейсми-

ческих данных. Эти образования скважинами пока не вскрыты. Вендские отложения Лено-Анабарской, северной части Анабарской и Предверхоянской НГО серьезных дискуссионных вопросов не вызывают.

На побережье моря Лаптевых в 1988–1990 гг. пробурена параметрическая скв. Усть-Оленекская-237-0. Согласно стратиграфическим разбивкам, составленным В.В. Граусман, в интервале 3217–3475 м залегают карбонаты кыстарахской и терригенные отложения кысылаяхской толщ. На основании находок транзитных форм фитолитов и микрофоссилий, а также корреляции с разрезами Прианабарья свиты отнесены к рифей-вендскому возрасту [14].

В начале 2015 г. были опубликованы новые данные по возрасту детритовых цирконов, позволяющие внести коррективы в существующие схемы расчленения и корреляции нижней части разреза скв. Усть-Оленекская-237-0. Изотопные анализы показали, что кысылаяхская толща является возрастным аналогом

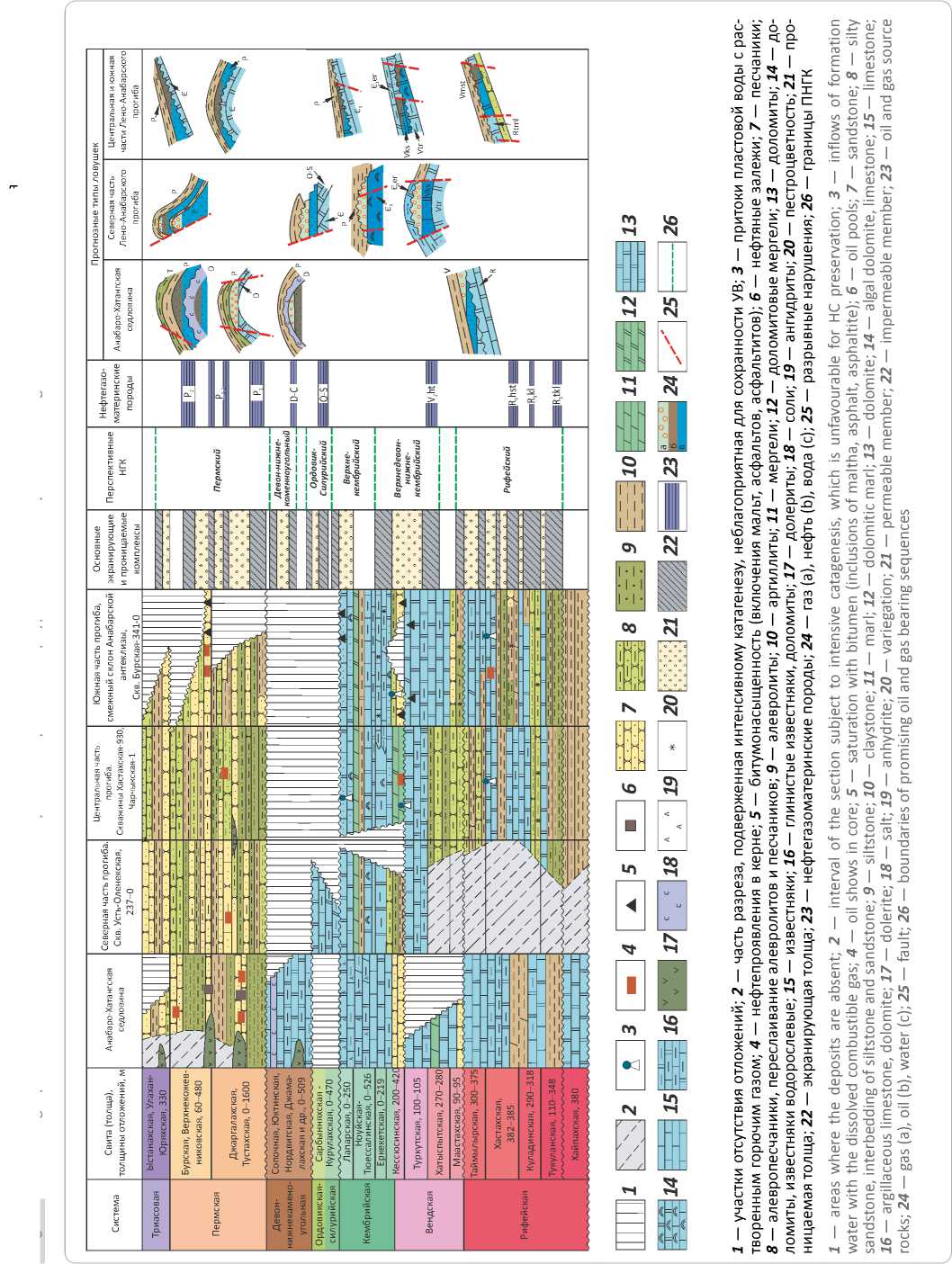

Рис. 2. Стратифицированный сейсмогеологический разрез полинии скважин Бурская-3410 -Хастахская-930 -Восточная-1 -Улаханская-1 - Южно-Суолемская-10 ([20] с дополнениями авторов)

Fig. 2. Stratified geoseismic section along the line Bursky-3410 - Khastakhsky-930 - Vostochny-1 -Ulakhansky-1 - South Suolemsky-10 wells ([20] complemented by the authors)

Скв. Южно-Суолемская-10 Скв. Улаханская-1 Скв. Восточная-1 Скв. Хастахская-930 Скв. Бурская-3410

О | 50 000 Д 100 000 Д 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 40СЙ)00 450 000 1 X, м

Q _h II ih II ih II || iiiP^ni || II III II III II III IIII li. II II. iMm I. Il II. Il II. I. II ih II ih к I I IM I I I I. I I II III II I II Im mImm h mi h im h mi h im h m ih Mill m il im il m ill m ill mm h im h im h mi h m ih Mill m il mi il imHim il m ill mmImmImmImmImm h im h mi h m ih mHim il mi il im il m ill m ill mmImmImmImm h miI&m h m ih m il mi il mi ilMill mmImmImm h mi hiibUSul

H , км

pj-j

ip|

.C

Ila)

*'VL

(VIU

Девон-каменноугольный]

rpj

|T;

" Пермский сейсмокомплекс;

'Кембрийский}™

Рифейский сейсмокомплекс

У Оль

F

О 360 км

Тр и a co BQ; ю реки й се йсмбкомплекс]

Меловой сейсмокомплекс

Ila)

Li

(vilf J^Vlil)

(Кембрийский] Вендский^

Фундамент

V

R

№

er!

Рифейский сейсмокомпле

F

I F □ 1 Ш 2 I Ч р ч - 1 : 3 Ш 4 Q 5 В 6

1 — отражающие горизонты: IIa — вблизи кровли юры, VI — кровля перми (мисайлапской свиты/бурской толщи), VII — подошва перми (тустахской свиты/джаргалахской толщи), VIII — кровля венда, RF0 — кровля рифея, F — кровля фундамента); глубокие скважины ( 2 , 3 ): 2 — на профиле, 3 — на схеме; 4 — разрывные нарушения; 5 — сейсмические профили; 6 — местоположение иллюстрируемого профиля

1 — reflecting horizons: IIa — near the Jurassic Top, VI — Permian Top (Misailapsky Fm/Bursky member), VII — Permian Bottom (Tustakhsky Fm/Dzhargalakhsky member), VIII — Vendian Top, RF0 — Riphean Top, F — Basement Top); deep wells (2, 3): 2 — on the section, 3 — on the scheme; 4 — faults; 5 — seismic survey lines; 6 — position of the demonstrated section средней – верхней части кессюсинской свиты (серии V – Є1), а кыстарахская толща — аналог ерке-кетской свиты кембрия (Є1–2) [19].

Построение и краткая характеристика региональных структурных карт

В рамках проведенных исследований было прослежено не менее семи отражающих горизонтов (рис. 2).

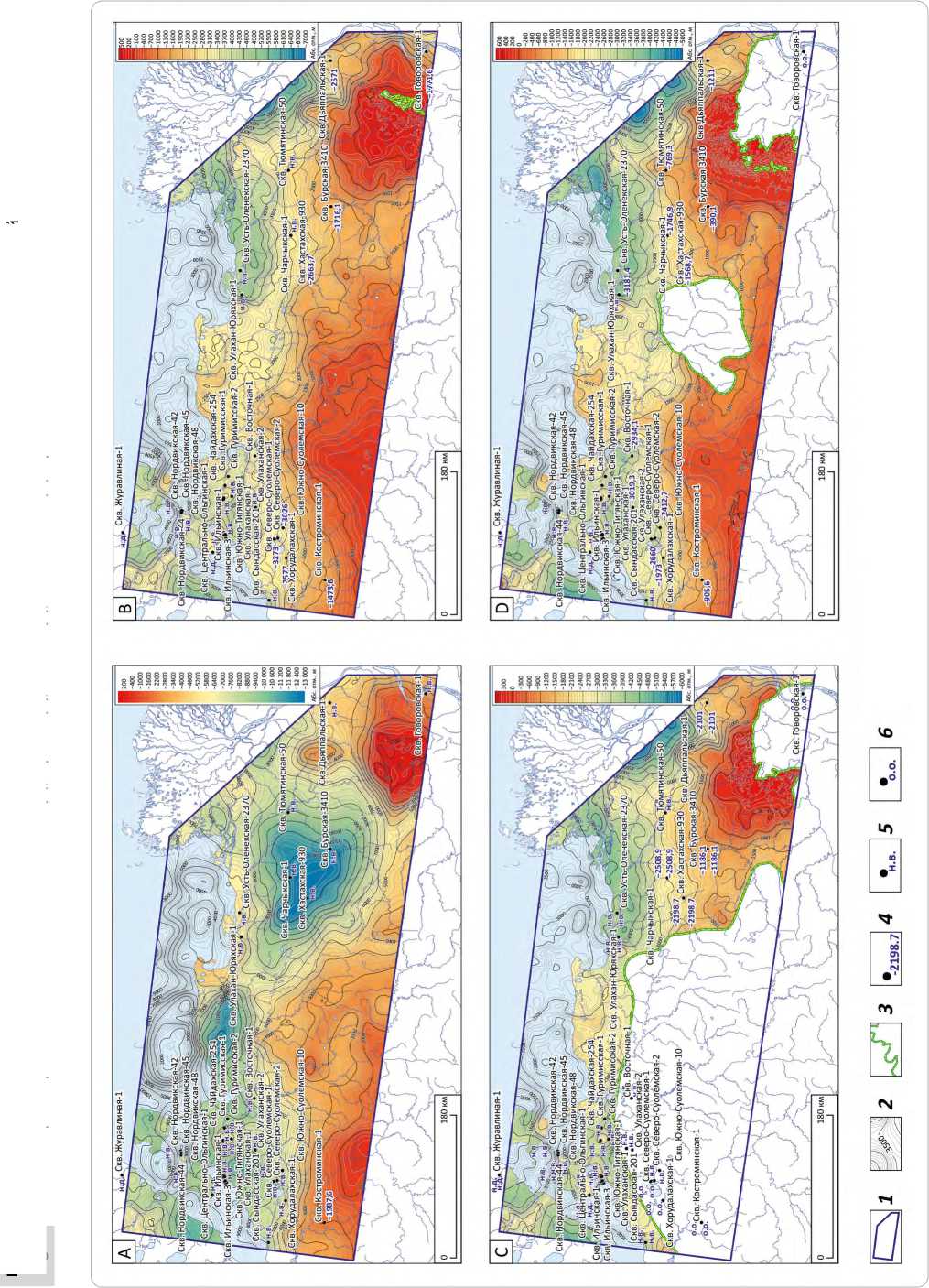

На базе комплексной интерпретации материалов сейсморазведки и глубокого бурения построены структурные карты по реперным стратиграфическим уровням нижнепротерозой-мезозойских комплексов (рис. 3, 4).

По поверхности кристаллического фундамента прогнозируются две контрастные отрицательные структуры (впадины до глубин не менее 12 км). Одна из них — Хастахская мегавпадина на юге Лено-Анабарского прогиба, а вторая — Анаба-ро-Уэленская — прогнозируется к северо-западу, в пограничной зоне прогиба и Анабаро-Хатангской седловины (см. рис. 3 А). На большей части терри-

тории Хатангско-Ленского междуречья поверхность фундамента погружается на значительные глубины — 6000–8000 м [8, 9]. В направлении Анабарской антеклизы она «воздымается» до -3000…–4000 м. Интерес представляют две куполовидные структуры, прогнозируемые в акватории моря Лаптевых. Здесь абсолютные отметки кровли фундамента составляют -2000…–3000 м.

К югу от Анабарской антеклизы эрозионная поверхность повсеместно распространенных рифей-ских отложений (горизонт RF0) имеет закономерную тенденцию постепенного погружения в северном направлении (см. рис. 3 В). В центральной части исследуемой территории, охватывающей запад Лено-Анабарского прогиба и краевую восточную часть Анабаро-Хатангской седловины, прогнозируется значительная по площади структурная ступень с отметками -2500 м, на прилегающей акватории моря Лаптевых ступень осложнена сводовым поднятием по изогипсе -2000 м. Важно отметить и структурный выступ на крайнем востоке Лено-Анабарского прогиба, выделяемый по изогипсе -3500 м. Этот

Рис. 3. Схематические структурные карты по кровле архей-нижнепротерозойских (А), рифейских (B), вендских (C) и кембрийских (D) отложений

Fig. 3. Schematic depth maps over the Archean-Lower Proterozoic (А), Riphean (B), Vendian (C), and Cambrian (D) tops

Усл. обозначения к рис. 3

-

1 — район исследования; 2 — изогипсы структурных поверхностей, м; 3 — границы зоны распространения отложений;

-

4 — абсолютные отметки глубин в скважинах, м; 5 — отложения не вскрыты; 6 — отсутствие отложений

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Legend for Fig. 3

-

1 — study area; 2 — structural contours, m; 3 — boundaries of the deposits occurrence; 4 — True Vertical Depths in the wells, m;

-

5 — deposits are not encountered; 6 — deposits are absent

For other Legend items see Fig. 1

структурный выступ и структурная ступень разделены прогибом широтной ориентации, в осевой части которого глубины погружения кровли рифейских толщ превышают 4500 м. Структурный план по отражающему горизонту VIII (вблизи кровли венда) сходен с таковым для RF0 (см. рис. 3 С).

Здесь также в качестве наиболее интересных объектов выделяется структурная ступень с абсолютными отметками -3000…–2500 м, осложненная на севере сводовым поднятием.

Для кровли кембрийских отложений прогнозируется большое сходство в поведении с вендским и рифейским горизонтами (см. рис. 3 D).

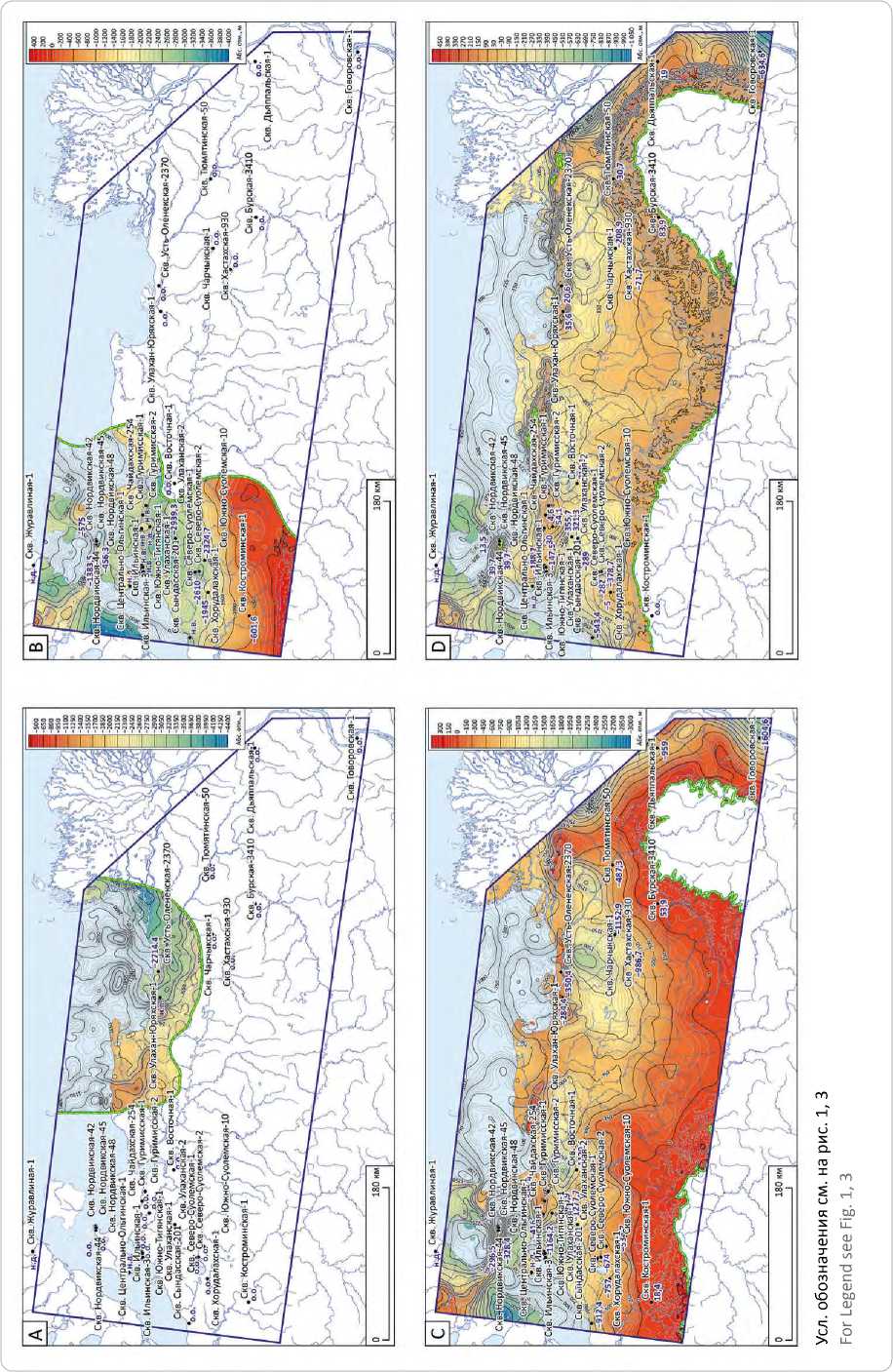

Ордовик-силурийские отложения распространены лишь в северной части рассматриваемого региона (северная часть Лено-Анабарского прогиба и прилегающие акватории моря Лаптевых). Структурный план условно разделен на два участка (см. рис. 4 А). На западе глубины соответствующей поверхности варьируют в пределах 1150–2500 м, на востоке — достигают 2500–3900 м. Граница раздела между западным и восточным участками проходит непосредственно к западу от района скв. Улахан-Юряхская-1.

Девон-нижнекаменноугольные толщи развиты в западной части территории исследования — на Анабаро-Хатангской седловине, где они вскрыты серией глубоких скважин. Для отложений характерно постепенное погружение в северном направлении, от Анабарского свода до центральной части Анабаро-Хатангской седловины. В северном направлении происходит общее «воздымание», а на северо-западе для нижних уровней осадочного чехла прогнозируется сводовое поднятие. Поднятие выделяется по изогипсе -1500 м. Оно охватывает прибрежную часть моря Лаптевых, юго-восток о-ва Бегичев и район Анабарского залива (см. рис. 4 В).

Для пермских отложений при общей тенденции погружения в северном направлении выделяется контрастная зона поднятий субширотного направления (см. рис. 4 С). Зона, вероятно, связана с влиянием шарьяжно-надвиговых дислокаций на северном борту Лено-Анабарского прогиба. Она прослеживается на протяжении более 750 км и проявлена также на востоке Анабаро-Хатангской седловины, на левобережье Анабарского залива. Сводовое поднятие, выделяемое по нижележащим горизонтам в прилегающей акватории моря Лаптевых, находит выражение и по поверхности перми. При этом площадь его увеличивается. Поднятие оконтуривается по изогипсе -750 м.

Геохимическая характеристика ОВ перспективных нефтегазоносных комплексов

Характеристика потенциальных нефтегазоматеринских пород (НГМП) осуществлялась по биту-минологическим, углепетрографическим данным и результатам пиролитических исследований, выполненных для глинистых разностей [21, 22]. На рис. 5 приведено схематическое положение в разрезе основных нефтегазоматеринских горизонтов и региональных уровней нефтебитумонакопления на территории Хатангско-Ленского междуречья.

Рифей. На востоке исследуемой территории (Лено-Анабарская НГО, северная часть Предверхо-янской НГО) представляет интерес хастахская свита верхнего рифея. Свита состоит из переслаивания песчаников, аргиллитов, доломитовых мергелей. Темноцветные аргиллиты и доломитовые мергели имеют повышенные содержания Сорг: 0,24–1,72 %. По результатам пиролитических исследований в скв. Ха-стахская-930 катагенез рассеянного органического вещества (РОВ) соответствует градациям МК2–МК3.

В западной части Хатангско-Ленского региона, по керновым данным глубоких скважин, присутствуют темноцветные глинистые разности пород с весьма высокими содержаниями Сорг: 0,11–6,02 %. Средние показатели по скважинам также высокие: 1,54–2,09 %. Мощности темноцветных глинистых пород рифея, которые можно отнести к НГМП, составляют 95–220 м (скважины Хорудалахская-1 и Костроминская-1). Вместе с тем рифейские нефтегазоматеринские отложения Анабаро-Хатангской НГО, вероятно, полностью исчерпали свой генерационный потенциал. В скважинах Хорудулахская-1 и Костроминская-1, согласно пиролитическим исследованиям, значения показателя Т max составляют 472–568 °С и фиксируется незначительное значение HI — 19–90 мг УВ/г Сорг. В направлении центральных и северных частей Анабаро-Хатангской седловины уровень катагенетического преобразования будет выше. Таким образом, возможный вклад этих отложений, изначально обладавших высоким потенциалом, в УВ-системы Анабаро-Хатангской седловины будет ограничен газообразными и газоконденсатными флюидами. Не исключено также, что скопления

Рис. 4. Схематические структурные карты по кровле ордовик-силурийских (А), девон-каменноугольных (B), пермских (C) и триас-юрских (D) отложений

Fig. 4. Schematic depth maps over the Ordovician-Silurian (А), Devonian-Carboniferous (B), Permian (C), and Triassic-Jurassic (D) tops

битумов на северном склоне Анабарской антекли-зы были связаны с процессами нефтеобразования в этих отложениях.

Венд. Геохимические данные имеются только для восточной части Лено-Анабарской НГО. Здесь в качестве нефтематеринской оценивается хатыспытская (V1ht) свита ( хараютехская на севере Предверхоянско-го прогиба) [22]. В.А. Каширцев на основании геохимических исследований в регионе обосновал генетическое единство РОВ хатыспытской свиты и битумов, распространенных в вышележащей туркутской (V2tr) свите [23]. Темноцветные глинисто-карбонатные отложения хатыспытской свиты содержат повышенные концентрации РОВ и к северу от Оленекского свода реализовали свой нефтематеринский потенциал. На территории Анабаро-Хатангской НГО, как уже упоминалось, вендские отложения прогнозируются только по сейсмическим данным в северной части территории (см. рис. 3 С).

Сведений по геохимическим параметрам для этой части территории пока нет. Исходя из структурных построений, очевидно, что уровень катагенети-ческого преобразования РОВ вендских отложений на севере седловины очень высокий.

Кембрий. Отложения кембрийской системы почти повсеместно распространены на территории исследований. Однако представлены они преимущественно карбонатными и карбонатно-сульфатными разностями, обладающими низкими геохимическими показателями. На территории Анабаро-Хатангской НГО отложения нижнего и среднего кембрия содержат Сорг — 0,06–0,3 % на породу. По литологическому составу к категории нефтематеринских пород можно отнести сероцветные глинистые известняки и доломиты с концентрациями Сорг > 0,1 %.

В северной части Анабаро-Хатангской седловины в составе кембрийских отложений существенно развиты сульфатно-карбонатные породы с минимальными значения Сорг.

Ордовик – силур. Отложения достоверно вскрыты только в скв. Усть-Оленекская-341-0. Здесь в интервале 2750–3230 м распространена глинисто-кар-бонатная толща, сложенная преимущественно сероцветными отложениями. Характерна рассеянная вкрапленность пирита, в нижней части толщи присутствует бензиновый запах. Судя по керну и немногочисленным аналитическим данным, в этой части разреза породы относительно обогащены РОВ. Согласно определениям содержания, Сорг в них составляют 0,21–1,27 % на породу. Ориентировочно суммарная мощность таких отложений оценивается в 140 м. Их, вероятно, можно отнести к категории неф-тегазопроизводивших. Судя по имеющимся определениям, РОВ этих отложений претерпело очень высокий уровень катагенеза. Так, значения Т max высокие, соответственно, показания HI оцениваются только в

24–43 мг УВ/г Сорг. Это свидетельствует об истощении потенциала пород.

Девон – нижний карбон. Девон-раннекаменно-угольные отложения установлены только на территории Анабаро-Хатангской седловины по данным глубокого бурения и сейсморазведки. Изучены слабо как в отношении стратиграфии, так и геохимии. Отложения представлены карбонатными сероцветными разностями. В скв. Хорудалахская-1 существенно возрастает содержание ангидритов. В ряде скважин разрез осложнен мощными интрузиями долеритов (Костроминская-1, Северо-Суолемская-1). Мощности девонских отложений изменяются от 28 до 154 м. В Нордвикском районе в некоторых скважинах вскрыты, вероятно, позднедевонские соленосные отложения, достигающие мощности 468–509 м (скважины Нордвикские-42 и 43). На южной половине площади седловины, в карбонатных и реже сульфатных отложениях, среднее содержание органического углерода очень низкое — не выше 0,1 % на породу. Исходя из региональных палеогеографических построений, выполненных специалистами СНИИГГиМСа, можно предполагать, что в северной части седловины, ниже соленосной толщи, присутствуют глинисто-карбо-натные отложения — аналоги каларгонской (D3kl) и юктинской (D1–2juk) свит, которые могут содержать высокие концентрации Сорг. Это предположение легло в основу прогнозных геохимических карт, которые строились с использованием прогнозных схем катагенеза для перекрывающих (пермь) и подстилающих (кембрий) отложений. Для девона – карбона заметное влияние оказало контактовое воздействие триасовых интрузий.

Пермь. Отложения перми повсеместно распространены на территории района исследования и изучены в наибольшей степени. Нефтебитумопро-явления в них образуют как скопления битумов Оле-некского свода, так и залежи нефти на территории Анабаро-Хатангской НГО. Пермские отложения на значительной территории имеют большие мощности, в том числе и вероятных нефтегазоматеринских пород. В качестве таковых выделяются темноцветные аргиллиты, глинистые алевролиты с концентрациями Сорг = 0,38–4,16 % на породу. В разностях со значительной примесью углистого детрита эти значения могут повышаться до 5–10 % и более. Средние значения концентраций для пермских НГМП оцениваются в 1,5–2,1 %. Наблюдается тенденция увеличения концентраций РОВ в северном направлении — от краевой части пермского палеобассейна в сторону акватории моря Лаптевых. РОВ пермских отложений представлено смешанным типом. При этом доля сапропелевого типа увеличивается также в северном направлении. Мощности этих отложений оцениваются в 60–250 м с вероятным увеличением в северном направлении. Например, в скв. Усть-Оле-некская-341-0 мощность НГМП достигает 450 м.

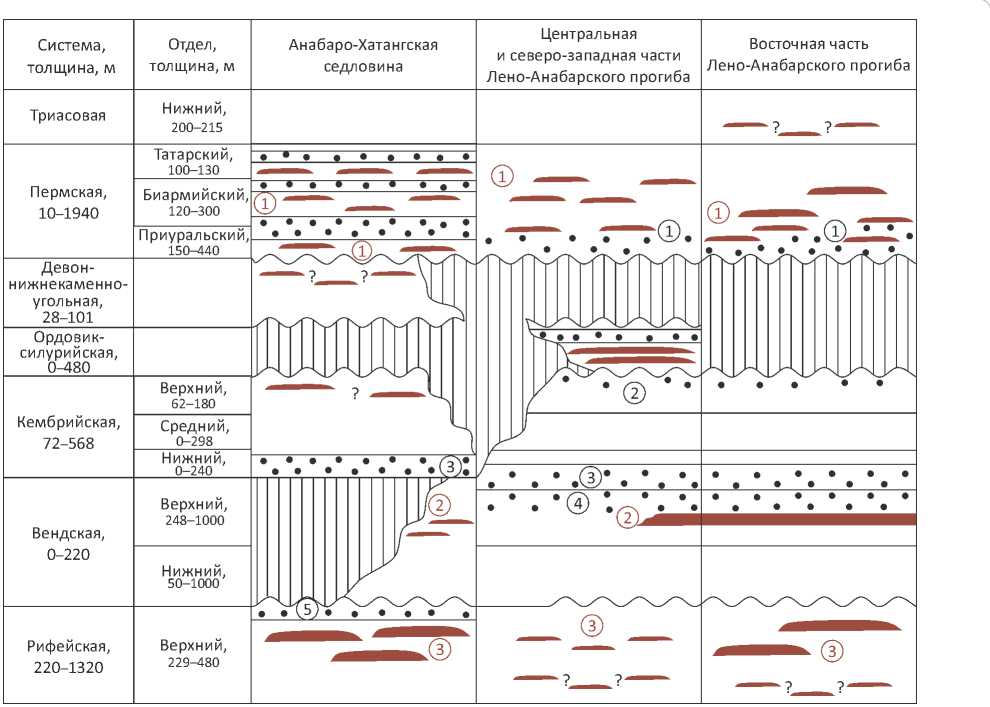

Рис. 5. Схема распространения основных нефтегазоматеринских горизонтов и региональных уровней нефтебитумонакопления на территории Хатангско-Ленского междуречья

Fig. 5. Scheme of main oil and gas source horizons and regional levels of oil and bitumen accumulation occurrence in the territory of Khatanga-Lena interfluve

Региональные уровни нефтебитумопроявлений ( 1 – 5 ): 1 — пермские отложения (песчаники), 2 — лапарская свита верхнего кембрия (доломиты, известняки), 3 — кессюсинская свита, чабурский горизонт венд-раннекембрийского возраста (песчаники, доломиты), 4 — туркутская свита верхнего венда (доломиты), 5 — доломиты и известняки верхней части рифейских отложений; основные нефтематеринские горизонты ( 6 – 9 ): 6 — глинистые отложения перми (аргиллиты, глины), 7 — глинистые известняки и аргиллиты хатыспытской свиты верхнего венда, 8 — глинистые породы хастахской свиты (и ее возрастные аналоги) верхнего рифея (мергели, аргиллиты), 9 — возможные нефтематеринские породы куладинской и тукуланской свит верхнего рифея (аргиллиты, глины), верхнего кембрия, девона и триаса

Regional levels of oil and bitumen shows ( 1 – 5 ): 1 — Permian deposits (sandstone), 2 — Upper Cambrian Laparsky Fm (dolomite, limestone), 3 — Vendian - Early Cambrian Kessyusinsky Fm, Chabursky Horizon венд-раннекембрийского возраста (sandstone, dolomite), 4 — Upper Vendian Turkutsky Fm (dolomite), 5 — dolomite and limestone in the upper part of Riphean deposits; main oil and gas source horizons ( 6 – 9 ): 6 — Permian argillaceous deposits (claystone, clay), 7 — argillaceous limestone and claystone of the Upper Vendian Khatyspytsky Fm, 8 — argillaceous rocks of the Upper Riphean Khastakhsky Fm (and its age analogues) (marl, claystone), 9 — possible oil source rocks of the Upper Riphean Kuladinsky and Tukulansky formations, Upper Cambrian, Devonian, and Triassic (claystone, clay)

На юге, в краевой части пермского палеобассейна, РОВ незрелое, преобразовано на уровне протокатагенеза. К северу, по мере погружения отложений, РОВ последовательно достигало термодинамических условий газонефтенакопления. На северо-востоке, в скв. Усть-Оленекская-341-0, уровень катагенеза соответствует градации МК4. В северо-западной части района исследований пермские отложения подвержены влиянию триасовых интрузий. Это сказалось на уровне катагенеза РОВ. На участках наиболее актив- ного внедрения долеритов фиксируются градации МК5–АК, что отражено на соответствующей карте катагенетического преобразования.

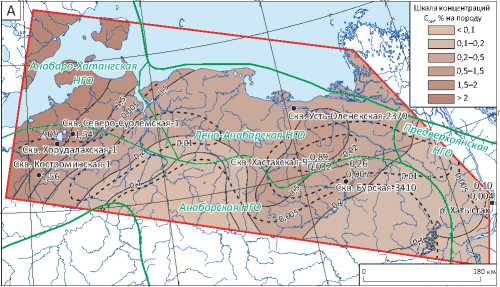

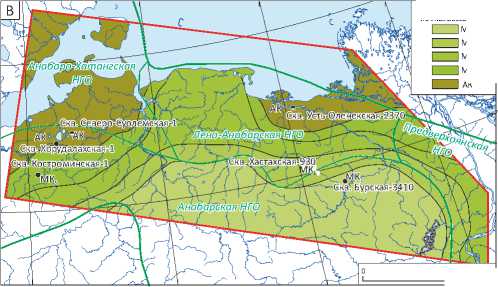

Определение генерационно-аккумуляционного потенциала и составление схематических карт геохимических параметров

Построение геохимических карт для различных литолого-стратиграфических уровней на территории Сибирской платформы выполняется уже в течение

Рис. 6. Прогнозные схематические карты геохимических параметров в нефтегазоматеринских отложениях рифея Fig. 6. Predicted schematic maps of geochemical parameters in the Riphean oil and gas source deposits

ШЯ°

°

°

°

74'

108°

114°

120°

126°

108°

114°

120°

126°

Градации катагенеза по Н.Б. Вассоевичу МК2

МК4

МК5

АК

Скв. Хорудалахская-1

Костроминская-1

2°

180 км

108°

114°

120°

126°

Шкала интенсивности генерации газообразных УВ, млн м3/км2

10 50 100 200 300 500 1000 2000 2500

114°

1 ^ Э а) b) з а) b) c) д 0,10 г

1 2 3 4 0 , 0 04 5

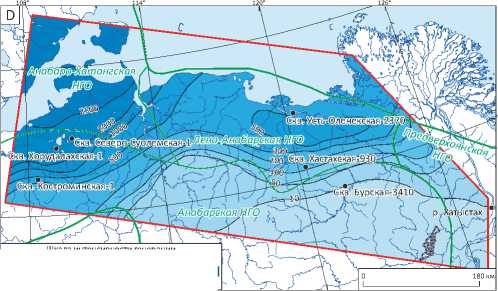

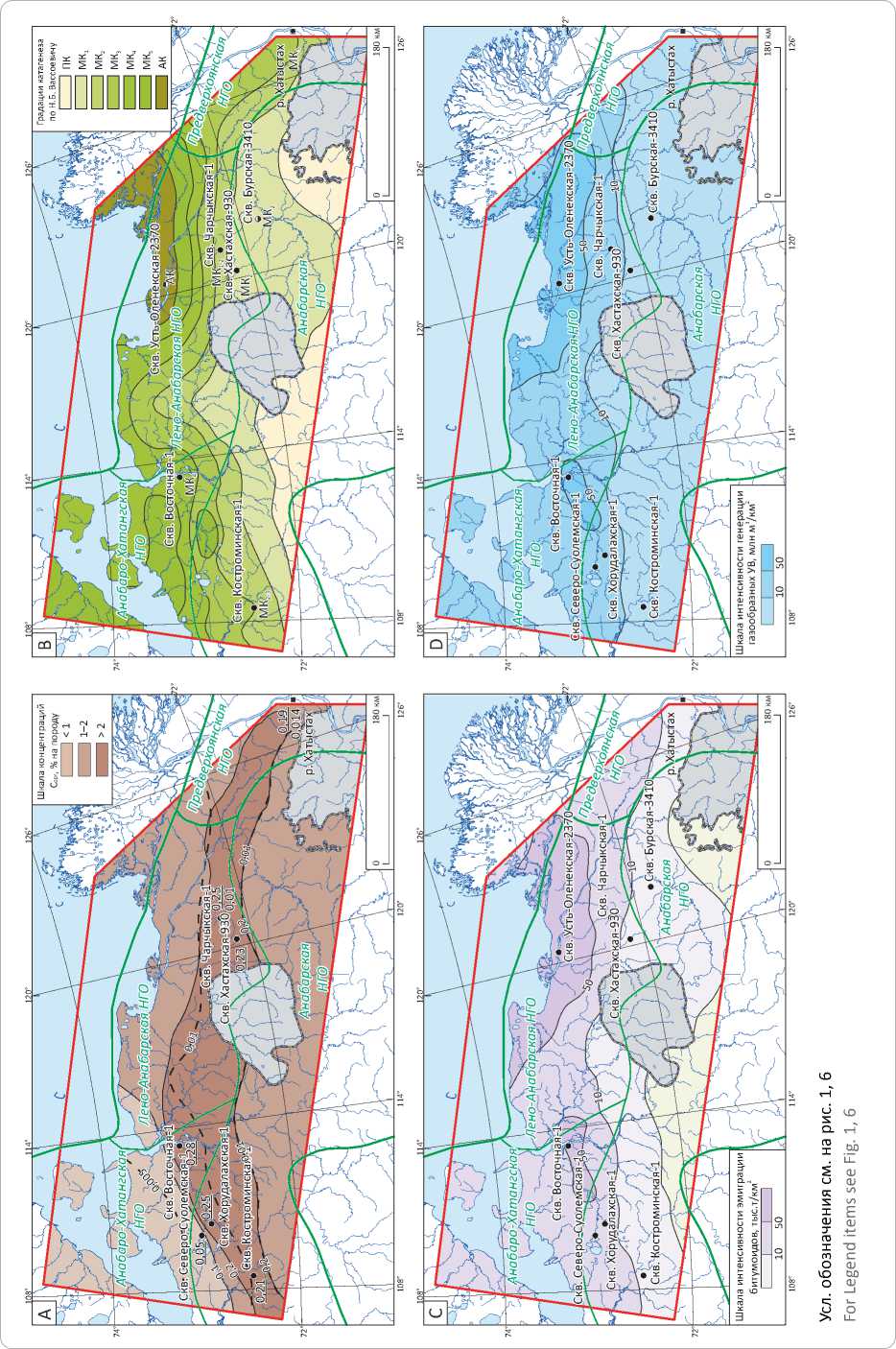

А — распределение концентраций Сорг, B — катагенетическая преобразованность ОВ, C — интенсивность эмиграции битумои-дов, D — интенсивность генерации газообразных УВ.

-

1 — прогнозные изолинии средних концентраций Бхл, % на породу; 2 — зона отсутствия отложений; 3 — скважины (а) и обнажения (b) с указанием содержания Сорг; 4 — точки с данными по катагенезу РОВ в отложениях: подстилающих (а), верхне-рифейских (b), перекрывающих (c); 5 — числитель — среднее значение Сорг, %, знаменатель — Бхл, % на породу.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

А — distribution of TOC concentrations, B — levels of OM catagenetic transformation, C — intensity of bitumoid expulsion, D — intensity of gaseous HC generation.

-

1 — predicted contour lines of Бхл concentration, % per rock, 2 — absence of the deposits; 3 — wells (а) and exposures (b) with TOC content shown; 4 — points with the Dispersed Organic Matter catagenesis in the deposits: underlying (а), Upper Riphean (b), overlying (c); 5 — numerator — mean TOC value, %, denominator — Бхл, % per rock.

For other Legend items see Fig. 1

ряда десятилетий. Учитывая разнообразие литологического состава рифей-вендских и палеозойских отложений, выделение в разрезе нефтематеринских толщ выполнено исходя из методических подходов, обоснованных в работах ведущих российских геохимиков [24].

Набор необходимых геохимических карт для оценки перспектив нефтегазоносности включает следующие их виды.

-

1. Карты распределения концентраций ОВ (Сорг) и его хлороформенной составляющей (Бхл).

-

2. Карты катагенетической преобразованности ОВ.

-

3. Результирующие карты, иллюстрирующие раздельную количественную оценку процессов неф-

- те- и газообразования. Они включают карты интенсивностей эмиграции битумоидов для оцениваемого комплекса пород (тыс. т/км2) и генерации УВ газов (млн м3/км2). Построение осуществляется с использованием объемно-генетического метода.

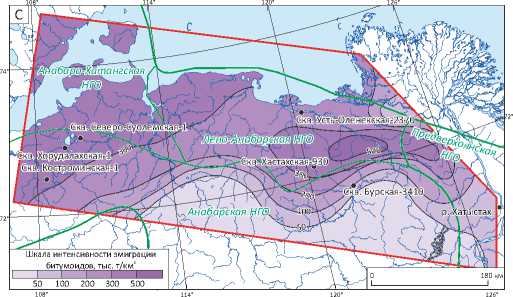

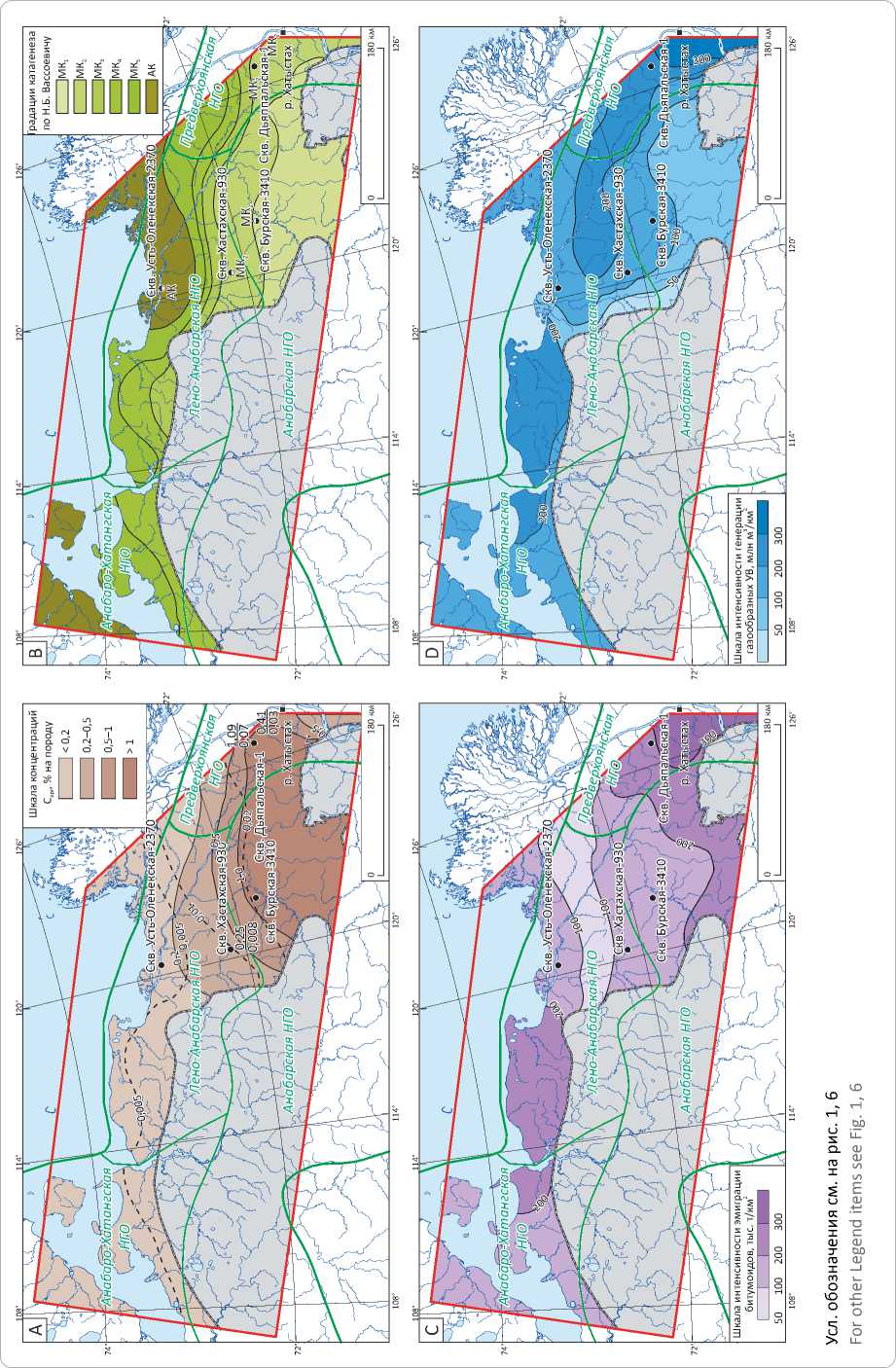

Прогнозные схематические карты геохимических параметров составлены для отложений рифей-ского, вендского, кембрийского, ордовик-силурий-ского, девон-нижнекаменноугольного и пермского возраста (рис. 6–9).

Рифейские НГМП. Для рифейских отложений прогнозируются максимальные значения концентраций Сорг на западе территории, в среднем они составляют 0,5–2 % на породу (см. рис. 6 А). В силу интенсивного катагенеза, остаточные концентрации Бхл вряд ли превышают 0,01 % на породу. Наиболее интенсивно РОВ рифейских НГМП преобразовано на севере Лено-Анабарского прогиба и северо-западе Анабаро-Хатангской седловины (см. рис. 6 В). Генерационные показатели рифейских отложений наиболее существенны в отношении УВ-газов. Интенсивности их генерации достигали 500–2500 м3/км2.

Вендские НГМП. Геохимические показатели этих отложений явно ниже. Максимальные значения концентраций органического углерода прогнозируются на юго-востоке Лено-Анабарского прогиба (0,2–0,5 % на породу) (см. рис. 7 А). Несмотря на повышенный катагенез РОВ, параметры нефтегазообразования также заметно ниже. Интенсивности эмиграции би-тумоидов и генерации УВ-газов оцениваются только в 100–200 тыс. т/км2 и 100–200 млн м3/км2 соответственно (см. рис. 7 С, D).

Кембрийские НГМП . Кембрийские отложения характеризуются весьма низкими значениями исходного и реализованного потенциала (см. рис. 8). Прогнозные оценки интенсивности нефтегазообра-зования для этих отложений минимальны.

Максимальные значения интенсивности эмиграции битумоидов (50–100 тыс. т/км2) и генерации газообразных УВ (50–100 млн м3/км2) прогнозируются в северной части Лено-Анабарского прогиба (см. рис. 8 C, D). На остальной части территории они были незначительны.

Ордовик–cилурийские НГМП. Ордовик-силурий-ские отложения характеризуются средними значениями концентраций Сорг — 0,2–0,53 %. Концентрации хлороформенных битумоидов, вероятно, не превышают 0,01 % из-за интенсивного катагенеза РОВ — МК4–АК. Прогнозируемые значения интенсивности нефтегазообразования составили 100–300 тыс. т/км2 и 100–300 млн м3/км2 соответственно.

Девон–нижнекаменноугольные НГМП. Эти отложения имеют близкие по отношению к ордовик-силурийским НГМП показатели. Повышенные концентрации Сорг, превышающие 0,2 % на породу, предполагаются на северо-западе седловины. Это же касается концентраций хлороформенных биту-моидов. Здесь же прогнозируются максимальные значения интенсивности эмиграции битумоидов (100–200 и тыс. т/км2 и выше) и генерации УВ-газов (100–200 млн м3 и выше).

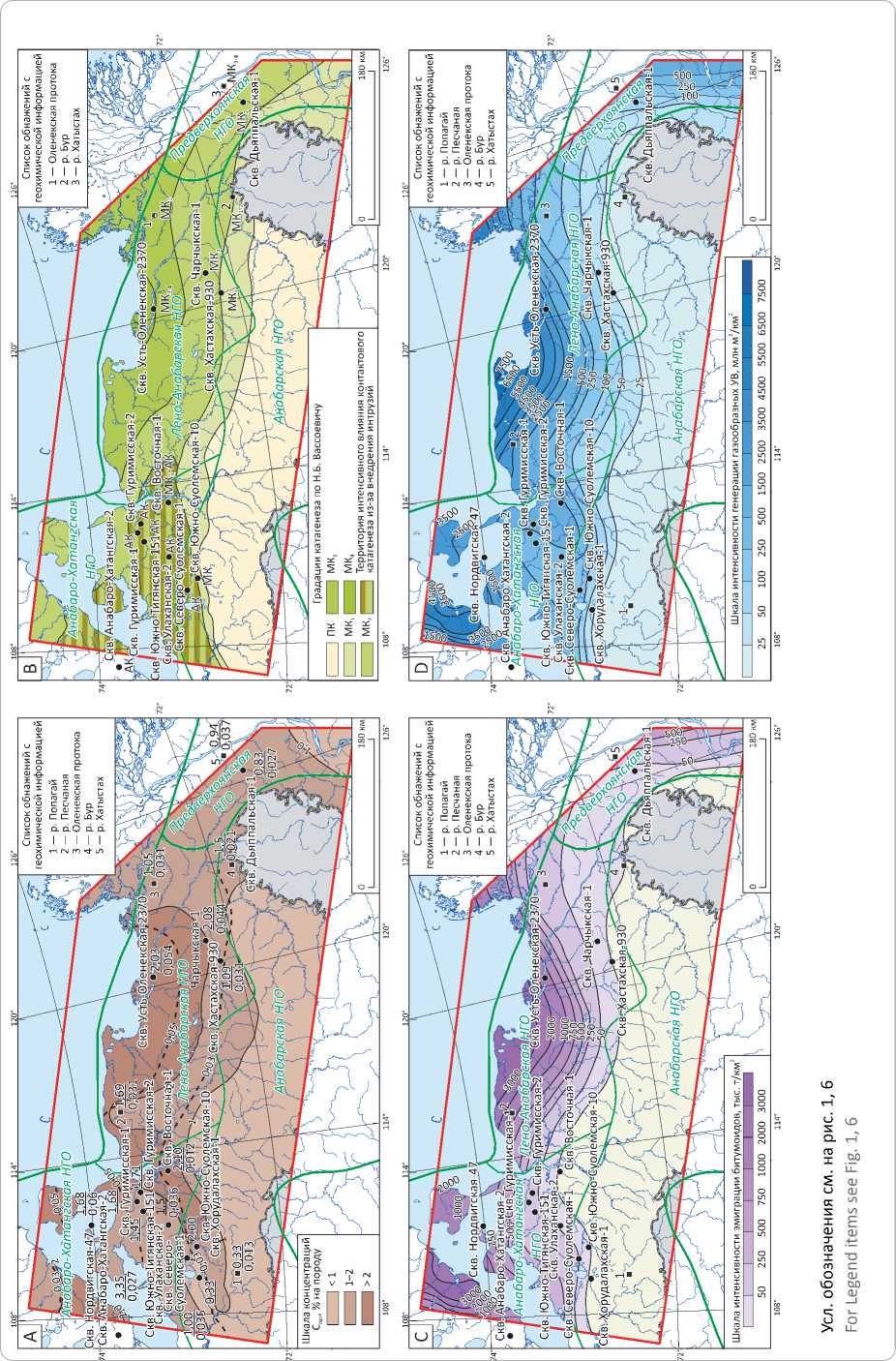

Пермские НГМП характеризуются хорошими геохимическими показателями, максимальными толщинами и оцениваются наиболее высоко [3, 25]. В северной части территории интенсивность эмиграции битумоидов в пермских НГМП составила 500–3000 тыс. т/км2. Процессы генерации УВ-газов здесь происходили наиболее интенсивно. Полученные значения достигают 2500–7500 млн м3/км2 (см. рис. 9 C, D).

Краткая характеристика рифей-палеозойских перспективных нефтегазоносных комплексов

На основании комплексного исследования территории Хатангско-Ленского междуречья уточнено строение шести основных перспективных нефтегазоносных комплексов (ПНГК): рифейского, верхневенд-нижнекембрийского, верхнекембрийского, ордовик-силурийского, девон-каменноу-гольного и пермского (рис. 10).

В рифейском ПНГК потенциальными коллекторами могут быть кавернозные и трещиноватые карбонатные пачки билляхской серии (Анабаро-Ха-тангская НГО), тукуланской, куладинской и таймылыр-ской свит (Лено-Анабарская НГО) преимущественно в зонах эрозионного контакта с вышележащими породами кембрия и перми. Интерес также представляют терригенные отложения мукунской (ранний рифей) серии Анабаро-Хатангской седловины, кула-динской и хастахской свит Лено-Анабарского прогиба.

В скв. Бурская-341-0 при испытании интервала 2092–2158 м получен приток пластовой воды с растворенным газом (дебитом 66,6 м3/сут). Этот интервал сложен карбонатами с трещинами и слабой кавернозностью. Роль флюидоупора может играть пачка аргиллитов вышележащей маастахской (V1ms) свиты венда. Ниже таймылырской свиты выделяется мощная толща терригенных пород ( хастахская свита). В ее составе возможно присутствие песчаных коллекторов.

В параметрической скв. Хастахская-930 также выделяется карбонатная пачка в верхней части ри-фейских отложений (интервал 3130–3340 м), представленная доломитами и кавернозно-трещиноватыми известняками. При испытании интервала 3163–3246 м получен приток пластовой воды с растворенным газом значительного дебита — 687,3 м3/сут.

Результаты испытания верхнерифейского интервала (1645–1976 м) скв. Костроминская-1 свидетельствуют о наличии коллекторов в приконтактовых зонах рифея и более молодых образований. Получен приток пластовой воды дебитом 33,6 м3/сут.

Основываясь на новых сейсмических данных, авторами статьи установлено, что в южной и центральной частях прогиба возможно существование стратиграфически и литологически экранированных ловушек (см. рис. 10), при этом вполне вероятно и их тектоническое экранирование.

Выше прогнозный НГК выделяется в объеме верхневендско-нижнекембрийских отложений (см. рис. 10). На территории Лено-Анабарской НГО проницаемую часть этого комплекса составляют трещиноватые и кавернозные доломиты туркутской (V2tr) свиты венда и перекрывающие их песчаники, песчанистые доломиты кессюсинской свиты (серии) венд-кембрийского возраста. В скв. Бурская-341-0, в верхней части туркутской свиты, присутствует пачка си

Рис. 7. Прогнозные схематические карты геохимических параметров в нефтегазоматеринских отло

Fig. 7. Predicted schematic maps of geochemical parameters in the Vendian oil and gas source deposits

Рис. 8. Прогнозные схематические карты геохимических параметров в нефтегазоматеринских отложениях кембрия

Fig. 8. Predicted schematic maps of geochemical parameters in the Cambrian oil and gas source deposits

Рис. 9. Прогнозные схематические карты геохимических параметров в глинистых отложениях перми

Fig. 9. Predicted schematic maps of geochemical parameters in the Permian argillaceous deposits

доломитов с вертикальной трещиноватостью. Однако этот уровень не испытывался. В скв. Чарчыкская-1 породы туркутской свиты находятся в интервале глубин 2793–3000 м. Свита представлена известняками слабобитуминозными, кавернозными, с запахом керосина. При испытании интервала 2934–3110 м получен приток пластовой воды с растворенным газом дебитом 83,7 м3/сут.

В скв. Бурская-341-0 кессюсинская свита представлена толщей переслаивающихся песчаников, алевролитов и аргиллитов. Здесь при испытании интервала 1219–1252 м получен приток пластовой воды с растворенным газом дебитом 68,1 м3/сут. В скв. Ха-стахская-930 при испытании интервала 2176–2219 м в верхней части кессюсинской свиты также получен приток пластовой воды с растворенным газом (дебит 30,94 м3/сут). В нижней части свиты (интервал 2482–2487,6 м) отмечается прослой трещиноватых известняков. В трещинах содержатся кальцит и жидкий битум. По составу битум нефтеподобный, в нем содержится 72, 4 % УВ.

В глубоких скважинах на территории Анабаро-Хатангской седловины возможным стратиграфическим аналогом может быть чабурский горизонт, относимый авторами статьи к базальной части кембрийских отложений. Этот горизонт сложен переслаивающимися песчаниками и доломитами. На северном склоне Анабарской антеклизы с этим горизонтом связано крупное скопление битумов (Рассохинское) площадью 150 км2. В скважинах Анабаро-Хатангской седловины (Хорудалахская-1, Северо-Суолемская-1, Южно-Суолемская-10) при испытании уровня базальной части кембрийских отложений получены притоки пластовых вод дебитом от 10,4 до 166 м3/сут.

Экранирующая часть комплекса представлена глинистыми отложениями аналогов еркекетской свиты нижнего кембрия. Для комплекса будут характерны литологически и стратиграфически экранированные залежи различного фазового состава (см. рис. 10). В направлении к центральной части доля газа и газоконденсата в ловушках будет увеличиваться. Вероятно, залежи будут осложнены дизъюнктивными нарушениями.

Верхнекембрийский ПНГК. Следующий уровень, представляющий собой возможный коллектор, — карбонатные отложения верхней части кембрия. На территории Лено-Анабарского прогиба к ним отнесены кавернозные и трещиноватые известняки и доломиты лапарской (Є3lp) свиты верхнего кембрия. На Оленекском своде эти отложения содержат обильные битумопроявления [3]. В скв. Бурская-341-0, в кровле лапарской свиты, непосредственно под перекрывающими терригенными отложениями перми выделяется пачка кавернозных и трещиноватых доломитов, которая по данным ГИС интерпретируется как коллектор. Севернее, в скв. Хастахская-930, была испытана приконтактовая зона пермских отложений и лапарской свиты. Здесь, в интервале глубин 1620– 1640 м, получен приток пластовой воды с растворенным газом дебитом 87,85 м3/сут. В скв. Чарчыкская-1 уровни с коллекторскими горизонтами выделяются в среднекембрийских карбонатных отложениях, под карбонатами лапарской свиты. Здесь, при испытании интервалов 2090–2189 и 2189–2303 м, получены значительные притоки пластовой воды с растворенным газом — 695,6–781,88 м3/сут.

В пределах Анабаро-Хатангской седловины притоки флюидов (повсеместно пластовая вода) получены из отложений нижней части кембрийского разреза. Исключением можно считать скв. Южно-Суолемская-10. Здесь небольшой приток пластовой воды (16 м3/сут) получен при испытании интервала 2346–2638 м, охватывающего девонские и верхнюю часть кембрийских отложений.

Ордовик-силурийский ПНГК. В единственной скважине, вскрывшей эти отложения в северной части Лено-Анабарского прогиба (Усть-Оленек-ская-237-0), имеются свидетельства присутствия коллекторских горизонтов. При испытании интервала глубин 2929–3000 м получен приток пластовой воды дебитом 34,8 м3/сут. Приток, вероятно, получен из пластов кавернозных доломитов ашгильского яруса верхнего отдела ордовика.

Девон-нижнекарбоновый ПНГК. Сведений по нефтегазоносности этого комплекса до настоящего времени нет. Однако результаты геолого-разведочных работ на территории Нордвикского района Анабаро-Хатангской НГО, а также в прилегающих районах северной части Тунгусской синеклизы дают основание выделять эти отложения в качестве возможно нефтегазоносных. Важным фактором можно считать развитие экранирующей толщи солей в верхней части девонских отложений Нордвикского района. На смежной территории севера Тунгусской синеклизы в составе верхнедевонских подсолевых отложений широко распространены многочисленные нефтебитумопроявления. Здесь выделяются глинисто-карбонатные отложения каларгонской и юктинской свит, которые можно классифицировать в качестве нефтематеринских. При этом наблюдается тенденция улучшения геохимических показателей в направлении от Норильского района к Анабаро-Хатангской седловине. Можно также упомянуть работу специалистов ИНГГ СО РАН по детальному изучению состава нефтей Нордвикского района. Они пришли к выводу, что эти нефти генетически связаны с РОВ девонских отложений [23].

Пермский ПНГК. Терригенные отложения перми формируют, вероятно, основной нефтегазоносный комплекс. В его составе чередуются как песчаные пласты — возможные коллекторы, так и глинистые породы, которые могут представлять собой НГМТ,

Рис. 10. Схема нефтегазогеологического расчленения осадочного чехла и прогнозные типы ловушек на территории Хатангско-Ленского междуречья

Fig. 10. Scheme of geopetroleum differentiation of sedimentary cover and predicted trap types in the territory of the Khatanga-Lena interfluve

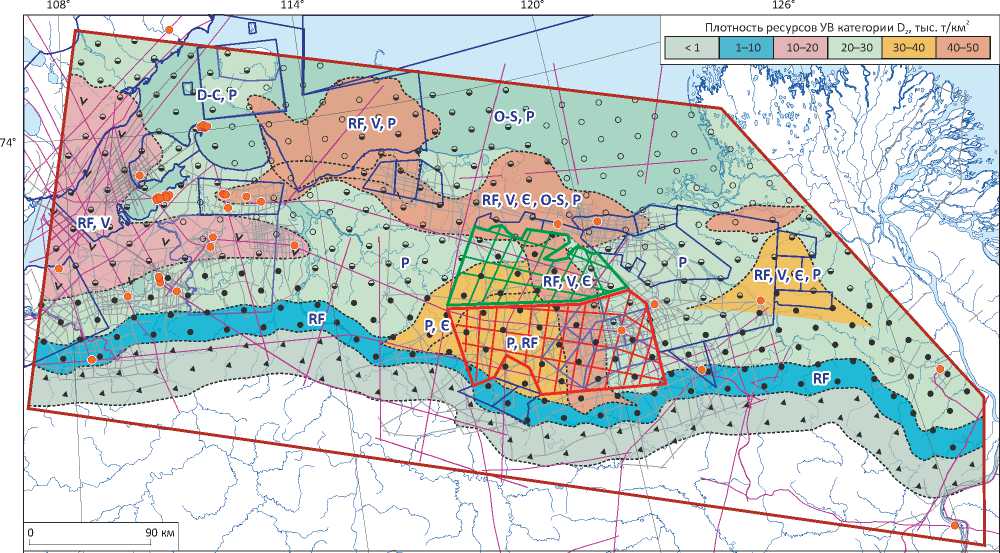

Рис. 11. Прогнозная схематическая карта перспектив нефтегазоносности рифей-палеозойских комплексов Хатангско-Ленского междуречья

Fig. 11. Scheme of geopetroleum differentiation of sedimentary cover and predicted trap types in the territory of the Khatanga-Lena interfluve

6 7

10 11 ! 12

Объект геолого-разведочных работ ( 1 – 2 ): 1 — Хатыгынский, 2 — Уэленский; сейсморазведочные профили ( 3 , 4 ): 3 — I очереди, 4 — II очереди; зоны преимущественного распространения ( 5 – 8 ): 5 — газовых и газоконденсатных залежей, 6 — нефтегазовых и газонефтяных залежей, 7 — нефтяных залежей, 8 — тяжелых нефтей и битумов окислительного ряда (мальты, асфальты); 9 — зона развития траппового магматизма (преимущественно в пермотриасовых и девон-нижнекарбоновых толщах); 10 — границы прогнозных зон нефтегазонакопления; 11 — возраст отложений, наиболее перспективных для поиска УВ-сы-рья; 12 — глубокие скважины.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Exploration targets ( 1 – 2 ): 1 — Khatygynsky , 2 — Uelensky; seismic survey lines ( 3 , 4 ): 3 — I Stage, 4 — II Stage; zones of predominant occurrence ( 5 – 8 ): 5 — gas and gas condensate pools, 6 — oil and gas, gas and oil pools, 7 — oil pools, 8 — heavy oil and redox bitumen (maltha, asphalt); 9 — zone of trap magmatism development (mainly in Permian-Triassic and Devonian-Lower Carboniferous deposits); 10 — boundaries of the predicted oil and gas accumulation zones; 11 — age of the deposits most promising for HC raw materials; 12 — deep wells.

For other Legend items see Fig. 1

а также играть роль экранирующих толщ [2]. Кроме того, в качестве флюидоупоров могут выступать глинистые отложения раннего триаса (см. рис. 10).

По результатам глубокого бурения можно констатировать присутствие проницаемых горизонтов в составе пермских отложений. В скважинах Анабаро-Хатангской седловины при испытаниях наблюдались притоки пластовых вод, часто с растворенным газом, а на Гуримисской площади — с пленками нефти. На территории Нордвикско-го района выявлено три мелких месторождения с притоками флюидов из пермских отложений — Нордвикское газонефтяное, Ильинское нефтяное и Южно-Тигянское газонефтяное. В скважинах Чай- дахской площади установлены газопроявления. Отрицательным фактором при оценке перспектив нефтегазоносности пермских отложений можно считать негативное влияние пластовых интрузий долеритов в северо-западной части Анабаро-Ха-тангской седловины.

Схематическая карта перспектив нефтегазоносности рифей-верхнепалеозойских ПНГК исследуемой территории

На основе проведенных исследований составлена прогнозная карта нефтегазоносности рифей-палеозойских комплексов территории Ха-тангско-Ленского междуречья (рис. 11).

На карту вынесены прогнозные зоны нефте-газонакопления по всем оцениваемым ПНГК. Для всей рассматриваемой территории проведено районирование по фазовому составу возможных нафти-дов (усреднено для всех ПНГК). Выделены зоны преимущественного распространения залежей:

-

– газовых и газоконденсатных;

-

– нефтегазовых и газонефтяных;

-

– нефтяных;

-

– тяжелых нефтей и битумов окислительного ряда (мальты, асфальты).

В структурном плане выделяется четыре основных объекта, представляющих наибольший интерес в отношении перспектив нефтегазоносности.

-

1. В пограничной зоне между Анабаро-Хатанг-ской седловиной и Лено-Анабарским прогибом по кровле рифейских, вендских и кембрийских отложений выделяется крупная положительная структура, представляющая собой свод. Территориально она занимает прибрежную акваторию моря Лаптевых, частично охватывает юго-восточную часть о-ва Бегичев, север Анабарской губы и побережье к востоку от Анабарской губы. Структура выделяется по изогипсам -2500 м кровли рифейских отложений и -1500 м кровли кембрия. В ее пределах перспективы газо- и нефтеносности можно связывать с отложениями рифея, венда, кембрия и, возможно, девона при сохранности в его верхней части эвапоритов.

-

2. Вдоль северного, прискладчатого борта Лено-Анабарского прогиба выделяется протяженная и сравнительно узкая зона поднятий, выраженная в кровле пермских отложений триаса и юры. Зона протягивается в субширотном направлении от Оле-некской протоки до Хатангского залива. В пределах локальных поднятий внутри зоны кровля пермских отложений «воздымается» до абсолютных отметок -125 м. В ряде пунктов закартированы выходы пермских отложений на дневную поверхность. Очевидно, зона имеет сложное строение. Здесь вероятны надвиговые дислокации, дизъюнктивные нарушения с большими вертикальными амплитудами, осложняющими строение пликативных структур. В качестве перспективных уровней здесь прогнозируются пермские, ордовикские и кембрийские отложения. В районе Усть-Оленекского вала по фазовому составу будут преобладать газовые и газоконденсатные залежи. В западной и восточной частях зоны прогнозируется смешанное насыщение ловушек — газонефтяное и нефтегазовое.

-

3. На востоке Лено-Анабарского прогиба по структурному плану венд-кембрийских и рифейских отложений выделяется крупный структурный мыс, ориентированный с юго-запада на северо-восток. В пределах мыса кембрийские и вендские отложения перспективны на выявление газонефтяных и нефтя-

- ных залежей (аналоги лапарской, кессюсинской и туркутской свит). Верхняя часть рифейского разреза перспективна на выявление газовых и нефтегазовых скоплений.

-

4. В области сочленения Анабарской антекли-зы и Лено-Анабарского прогиба выявлена крупная перспективная структура, приуроченная к зоне эрозионного контакта рифейских дезинтегрированных карбонатов с вышележащими породами перми. Со структурно-тектонических позиций строение рассматриваемой области аналогично строению Байкит-ской антеклизы, Катангской седловины и Курейской синеклизы, где к приподнятому рифейскому макроблоку приурочена гигантская Юрубчено-Тохомская зона нефтенакопления [4, 5]. Но здесь существовал более длительный перерыв в осадконакоплении. Северо-западнее и восточнее к приподнятому блоку рифейских толщ примыкают зоны подклинивания кембрийских и венд-кембрийских преимущественно карбонатных отложений.

Объекты и направления геолого-разведочных работ

Исходя из выполненных оценок, предлагаются два объекта постановки геолого-разведочных работ для уточнения модели геологического строения зоны сочленения Лено-Анабарской и Анабарской НГО на основе комплексной интерпретации геолого-геофизических данных для обоснования объектов нефтегазопоисковых работ (см. рис. 11).

В качестве первоочередного объекта предлагается Хатыгынский участок. Через территорию этого участка проходит редкая сеть региональных сейсмических профилей, отработанных АО «Росгеология» с 2014 по 2016 г. и отвечающих всем современным требованиям качества. Объем проектных полнократных сейсмических профилей предварительно составит 1077,1 км, что позволит достичь плотности кондиционных сейсмических данных около 0,147 км / км2. Территория объекта включает наиболее перспективные участки нераспределенного фонда недр как с точки зрения геологического строения (выходы ри-фейских толщ под допермскую эрозионную поверхность, зоны выклинивания кембрийских и вендских отложений на приподнятые участки рифея), так и с предполагаемой плотности ресурсов УВ. Важным моментом является близость Хатыгынского объекта геолого-разведочных работ к Томторскому редкометальному месторождению, прогнозные ресурсы которого по категории Р1 оцениваются в 1640,389 тыс. т. До 2022 г. компания ООО «Восток Инжиринг» планирует приступить к эксплуатации Томторского месторождения, и для разработки необходимо наличие УВ в логистической доступности.

Объектом геолого-разведочных работ второй очереди предлагается Уэленский объект. Он расположен севернее Хатыгынского участка и относится к нераспределенному фонду недр Республики Саха (Якутия). Оцененная плотность ресурсов УВ категории D2 на участке составляет от 20 до 50 тыс. т/км2 (см. рис. 11). В отношении перспектив нефтегазоносности наибольший интерес представляют отложения рифея, венда, кембрия, ордовика, силура и перми. Прогнозируются нефтяные, нефтегазовые и газонефтяные залежи различной морфологии. Объем проектных полнократных сейсмических профилей предварительно составляет 893,4 км, что позволит достичь плотности кондиционных сейсмических данных около 0,149 км/км2.

Выводы

-

1. На исследуемой территории северо-восточного обрамления Сибирской платформы, на базе комплек-сирования данных сейсморазведки, ГИС и результатов геохимических исследований, уточнено строение перспективных нефтегазоносных комплексов: верх-нерифейского (рифейского), верхневенд-нижнекем-брийского, верхнекембрийского, ордовик-силурий-ского, девон-нижнекаменноугольного и пермского.

-

2. Для каждого комплекса определены: проницаемая часть, флюидоупор, нефтегазоматеринская толща, а также наиболее вероятные зоны нефтегазо-накопления и основные морфогенетические типы ловушек.

-

3. Построен комплект региональных структурных карт по кровлям основных сейсмокомплексов — кристаллического фундамента, платформенного рифея, венда, кембрия, ордовика – силура, девона – нижнего карбона, перми и триаса – юры.

-

4. Для оценки перспектив нефтегазоносности по основным нефтегазопроизводящим уровням построен набор геохимических карт.

-

5. На основе карт геохимических параметров и геолого-геофизических данных составлена прогнозная карта нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского региона. Выделено четыре прогнозные зоны, характеризующиеся высокой плотностью ресурсов и различными типами прогнозируемого флюидонасыщения.

-

6. Определены объекты постановки геолого-разведочных работ в регионе:

-

– Хатыгынский объект геолого-разведочных работ первой очереди;

-

– Уэленский объект геолого-разведочных работ второй очереди.

Хатангско-Ленский регион в последние годы стал ареной интенсивного геолого-геофизического изучения как на суше (Анабаро-Лаптевский объект), так и на море. Запущены поисковые проекты крупнейших нефтегазовых компаний страны: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «РНГ».

Необходимость продолжения геологического изучения Арктического региона России связана не только с его все еще слабой изученностью региональными геофизическими методами на сегодняшний день, но и с актуальностью локализации и оценки минерально-сырьевого потенциала площадей, перспективных на обнаружение стратегических, остродефицитных и высоколиквидных видов минерального сырья.

За передачу опыта и знаний, ценные советы и консультации Д.С. Лежнин благодарит сотрудников лаборатории сейсмогеологического моделирования природных нефтегазовых систем ФГБУН ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН.

Отдельную благодарность Д.С. Лежнин выражает заведующему лабораторией, чл.-корр. РАН, д.г.-м.н. В.А. Конторовичу за уделенное им внимание, ценные высокопрофессиональные советы и помощь в понимании принципиальных аспектов геологического строения и перспектив нефтегазоносности Хатангско-Ленского арктического региона.

Список литературы Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского междуречья

- Каширцев В.А., КонторовичАЭ., ИвановВЛ., СафроновА.Ф. Месторождения природных битумов на северо-востоке Сибирской платформы (Российский сектор Арктики) // Геология и геофизика. - 2010. - Т.51.- №1.- С. 93-105.

- ЛежнинД.С., МиляевД.В., СоболевП.Н. идр. Перспективы нефтегазоносности и освоения углеводородного сырья Хатангско-Оленекского междуречья// Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2020.- №3.- С. 110-122. DOI: 10.20403/2078-05752020-3-110-122.

- ПоляковаИ.Д., Борукаев Г.Ч. Структура и нефтегазовый потенциал Лаптевоморского региона// Литология и полезные ископаемые.-2017. - №. 4. - С. 322-339. D0I:10.7868/S0024497X17040036.

- Конторович В.А., КонторовичАЭ., Губин И.А., Зотеев А.М.,Лапковский В.В., Малышев Н.А., Соловьев М.В., ФрадкинГ.С. Структурно-тектоническая характеристика и модель геологического строения неопротерозойско-фанерозойских отложений Анабаро-Ленской зоны // Геология и геофизика. - 2013 - Т.54- № 8. - С. 1253-1274.

- КонторовичВ.А., КонторовичАЭ., Моисеев С.А., СоловьевМ.В. Структурно-тектоническая характеристика Лено-Анабарского региона // Геология нефти и газа. - 2014. - №1. - С. 76-84.

- КонторовичВ.А., КалининаЛ.М., КалининА.Ю. идр. Сейсмогеологические модели и нефтегазоносность осадочных комплексов в арктических регионах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (Анабаро-Хатангская, Лено-Анабарская нефтегазоносные области) // Геология нефти и газа. - 2019. - №5.- С. 15-26.

- Конторович В.А., КалининаЛ.М., Калинин А.Ю. и др. Структурно-тектоническая характеристика и перспективы нефтегазоносности Анабаро-Хатангской седловины (Хатангский залив моря Лаптевых и прилегающие территории)// Нефтегазовая геология. Теория и практика.- 2019.- Т.14.- №3. DOI: 10.17353/2070-5379/24_2019. Режим доступа: http://www.ngtp.ru/upload/iblock/30e/24_2019.pdf (дата обращения 14.10.2020).

- Афанасенков А.П. и др. Тектоника и этапы геологической истории Енисей-Хатангского бассейна и сопряженного Таймырского орогена // Геотектоника. - 2016. - №2.- С. 23-42. DOI: 10.7868/S0016853X16020028.

- Афанасенков А.П. и др. Тектоника северного обрамления Сибирской платформы по результатам комплексного анализа геолого-геофизических данных// Геология нефти и газа.- 2018.- № 1.- C. 7-27.

- Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири. Новосибирск, 1983. - 216 с.

- Наговицин К.Е., Станевич А.М., Корнилова Т.А. Стратиграфическое положение и возраст высокоорганизованных биот с Tappania в Сибири // Геология и геофизика. - 2010. - Т. 51. - №11.- С. 1531-1538.

- Горохов И.М., Семихатов М.А., Аракелянц М.М. и др. Rb-Sr, K-Ar, H- и O-изотопная систематика среднерифейских аргиллитов дебенгдинской свиты Оленекского поднятия (Северная Сибирь) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. - 2006. - Т. 14. - №3.-С. 41-56.

- Nagovitsin K.E. et al. Revised Neoproterozoic and Terreneuvian stratigraphy of the Lena-Anabar Basin and north-western slope of the Olenek Uplift, Siberian Platform// Precambrian Research.- 2015.- Т.270.- С. 226-245. DOI: 10.1016/j.precamres.2015.09.012.

- Граусман В.В., Рудавская В.А., Васильева Н.И. Стратиграфия верхнего докембрия и нижнего кембрия Оленекского поднятия// Отечественная геология. - 1996. - №8.- С. 30-35.

- Vidal G., Moczydtowska M., Rudavskaya V.A. Biostratigraphical implications of a Chuaria-Tawuia assemblage and associated acritarchs from the Neoproterozoic of Yakutia // Palaeontology. - 1993. - 36(2) - С. 387-402.

- Наговицин К.Е. Роль микрофоссилий в решении вопросов стратиграфии верхнего протерозоя// Общая стратиграфическая шкала и методические проблемы разработки региональных стратиграфических шкал России: Материалы Межведомственного рабочего совещания (Санкт-Петербург, 17-20 октября 2016 г.). - 2016. - С. 113-115.

- Пасенко А.М., Малышев С.В., Дюфрейн С.Э. Шацилло А.В. Палеомагнетизм и источники сноса нижнекембрийских отложений Уджинского поднятия (север Сибирской платформы)// Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2020.- Т. 65.-№. 3. DOI: 10.21638/spbu07.2020.308.

- KouchinskyA. et al. Terreneuvian stratigraphy and faunas from the Anabar Uplift, Siberia // Acta Palaeontologica Polonica. - 2017. - 62(2). -C. 311-440. DOI: 10.4202/app.00289.2016.

- Кочнев Б.Б., Паверман В.И., Карлова Г.А. Об Арктической границе Сибирской платформы в кембрии// Тектоника и геодинамика континентальной и океанической литосферы: общие и региональные аспекты: мат-лы XLVII Тектонического совещания. - М.: 2015.-Т.1.- С. 226-230.

- KotovaS.V., Lezhnin D.S., Uhlova G.D. Seismogeological Model of the Structure of Riphean Deposits in the North-east of the Anabar Anteclise// Geomodel 2018. European Association of Geoscientists & Engineers. - 2018. - №1.- С. 1-6. DOI: 10.3997/2214-4609.201802354.

- Бакай Е.А., Смирнова М.Е., Коробова Н.И., НадежкинД.В. Литолого-геохимическая характеристика пермского нефтегазоносного комплекса Лено-Анабарского прогиба (на примере скважины Усть-Оленекская-2370) // Вестник Московского университета; Серия 4: Геология. - 2016. - №1.- С. 71-81. DOI: 10.33623/0579-9406-2016-1-71-81.

- Соболев П.Н., Лежнин, Д.С., Панарин, И.А. и др. Геохимические критерии нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Лено-Анабарского регионального прогиба и сопредельных территорий// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2019. - №8.- С. 62-74. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-8(332)-62-74 .

- Каширцев В.А., Ким Н.С., Фурсенко Е.А., Дзюба О.С., Фомин А.Н., Чалая О.Н. Генезис нефтей и нефтебитумопроявлений Анабаро-Хатангской седловины (Арктический сектор Сибирской платформы)// Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2013.-Т.13.- №1- С. 54-63.

- Баженова Т.К., Дахнова М.В., Жеглова Т.П. Нефтематеринские формации, нефти и газы докембрия и нижнего-среднего кембрия Сибирской платформы. - М.: ВНИГНИ, 2014. - 128 с.

- Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч., Сидоренко С.А. Углеводородный потенциал рифейско-нижнемеловых комплексов Лаптевоморского региона// Арктика: экология и экономика.- 2016.- Т. 21.- № 1.- С. 56.